生涯适应力视角下的大学生生涯教育路径探究

2023-09-27王小玲

刘 佳,刘 超,王小玲

(天津大学 a.数学学院;b.就业指导中心;c.心理健康教育中心,天津 300072)

就业是最大的民生,高校毕业生是“稳就业”的重点群体。高校毕业生离开校园,能否尽快融入竞争激烈的社会,与时代同频共振,直接关系其自身的职业满意度和生活幸福感,与社会的稳定发展休戚相关。大学生作为“职业准备人”,其就业质量有赖于大学阶段的就业教育,但新时代的就业教育已不仅仅是“找工作”的概念,而是要聚焦长远,引导和帮助学生根据自我优势与社会要求,自觉规划未来职业生涯,为实现其职业生涯目标而做出科学合理、行之有效的安排与行动,具备获取高质量就业机会的能力与素质,适应社会需求,属于生涯教育的范畴。国内的生涯教育起步较晚,初等、中等教育中几近缺失,大学成为开展生涯教育的最后机会。

一、大学生生涯教育的现实困境

(一)重视择业指导,生涯教育的内涵没有得以体现

部分高校的生涯教育仅面向高年级或者毕业年级有就业意愿的学生群体,局限于毕业前的就业政策解读、供给招聘信息、求职面试等择业技能指导等层面,仅是对提高其当时的求职力起到临时抱佛脚的作用,并没有将职业生涯放到整个人生框架中去思考规划,生涯教育过于片面。

(二)以人职匹配为主要观点,僵化了生涯教育目标

当前我国高校开展的生涯教育多强调个体特质与职业类型的匹配,典型的如教学中经常使用的霍兰德职业兴趣理论。但现实社会中,许多职业类型已随着社会的发展被逐渐淘汰,转而衍生出很多无法准确分类的新兴业态职业类型,而且许多毕业生即便通过某个理论或者某个模型的客观分析选择了“最佳”匹配的职业类型,也依然无法适应快速变化的复杂外部环境,“人”“职”匹配逐渐变成了概念化、难以实现的目标,不再适应当下时代的特点[1]。

(三)偏重于理论课程建设,生涯教育形式较为单一

生涯教育的概念起源于美国,包含生涯认知、探索、定向、准备、实践等环节,整个教育过程由高校联合社会、政府、用人单位共同参与完成,各司其职,旨在塑造个体的生涯能力与生活形态,解决学校教育与社会人才需求相脱离的问题,是一门实践性很强的学问。而我国的生涯教育多数还停留在课程建设层面,以职业生涯规划、择业指导、职业心理辅导等课程为主要教育途径,且教学效果与学生认可度一般。

二、生涯建构理论与生涯适应力

(一)生涯建构理论与生涯适应力

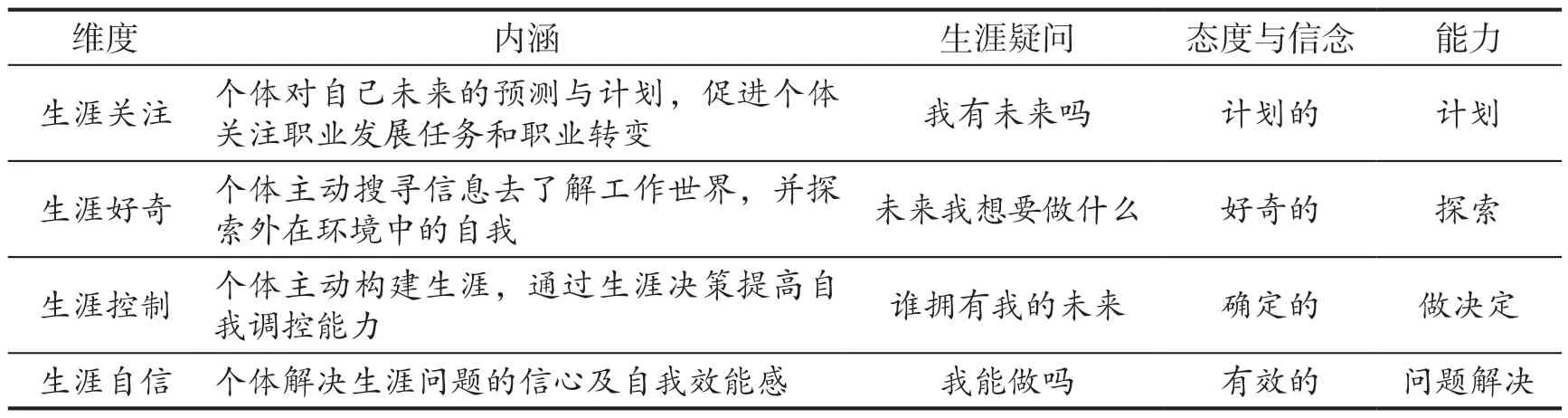

生涯建构理论是国外近20年生涯心理学领域中一个比较新颖的理论观点,由美国职业辅导实践与研究学者M.L.萨维科斯教授于2002年提出,研究个体如何通过一系列有意义的职业行为和工作经历来构建自身职业生涯发展过程,强调个体特质差异性、生涯阶段发展性、内动力的变化性,分别对应职业人格类型、生涯适应力、人生主题三个概念。其中生涯适应力是最关键因素,指个体对所参与的生涯角色、可预测的生涯任务以及对不可预测的生涯变化或生涯问题的准备程度与应对能力[2],包含生涯关注(career concern)、生涯控制(career control)、生涯好奇(career curiosity)、生涯自信(career confidence)四个维度[3](见表1)。四个维度在人生发展的不同时期以不同的速度发展,若出现发展迟缓或四方面高度不协调就会导致不正常的发展模式,产生就业选择困难、职场不适应等问题。

表1 生涯适应力的建构模式

(二)提升大学生生涯适应力的必要性

时代的发展给社会带来了太多的不确定性与不可预测性,职业生涯发展也不再是静态和绝对稳定的,而是一个不断形成、积累和变化的动态过程。从生涯建构角度将大学生的生涯发展置于变化的环境中看待,不再局限于帮助大学生寻找一份工作,而是帮助大学生更加全面地了解自我,明确优势与不足;学会自我教育,科学规划在校期间的各种活动,积极承担责任;勇于自我挑战,塑造战胜困难、克服挫折的信心,这些都是具备生涯适应力的表现。生涯适应力作为一种有效的心理和社会资源,能帮助学生澄清自我世界和外部世界,助力人格、心理、行为的成熟,以及可迁移能力、环境适应能力的培养,增加生涯发展的主动性和灵活性,实现自我成长。因此从提升生涯适应力的角度重构大学生生涯教育体系,将有效补充当前大学阶段生涯教育的盲点。

三、大学生生涯教育的实现路径

(一)加强价值引领,生涯教育有效融入思政教育,转变生涯教育观念

大学的使命是立德树人,以培养社会主义合格建设者和可靠接班人为目标,就业是大学教育的最终结果,但大学阶段的生涯教育不完全等同于就业教育,不仅包含辅导学生求职就业,更重要的是帮助学生树立正确的职业价值观、道德观与成才观,指导学生在不同生涯阶段适应不同的角色变化与生涯任务,输送更多高质量人才到祖国需要的地方、在国计民生领域建功立业,这与思政教育的目标是完全一致的。在生涯教育中强化价值引领与思政元素,将生涯教育作为思政教育的隐性载体,既可以满足学生的实际需要,也可以让思政教育落地、生根[4]。如开展“大国重器”主题宣讲、举办“选调生之路”主题报告会、推出“榜样之光”优秀校友、在主题班会中学习典型人物等,都可以有效将生涯价值引领、生涯关注与思政教育有机结合,同时促进学生开展积极的生涯探索。

(二)构建全方式、全过程、全方位生涯教育体系,提高生涯适应力

大学迫切需要结合时代要求与学生成长规律,建立以课程为核心、以团体辅导为主要方式、以个体咨询为补充、以社会实践为延伸的生涯教育体系[5]。

1.完备以生涯适应力培养为目标的生涯教育课程建设。大学阶段的生涯教育类必修课程以《职业生涯规划》《择业指导》等为主,多数情况下并不足32学时,且多在本科生三、四年级开设,研究生几乎没有,这对极速发展的社会需求与不断攀升的就业压力而言,其发挥的作用微不足道,生涯教育类课程建设亟待加强。借鉴澳大利亚生涯教育模式的三种课程形式——跨科教学的方式、独立的方式以及课外活动方式[6],结合我国实际,跨科教学可以作为当前课程思政建设的有力突破口,将生涯内容作为思政元素融入专业课程教学,既结合了专业发展,有效激发了学生的生涯好奇与生涯关注,也实现了思想价值引导;独立的方式即加强生涯教育类必修课和选修课建设,增加课程学时数,为学生提供多种选择,同时结合生涯适应力培养修订教学大纲,更新课程内容,改变说教式的被动教学模式,多运用小组讨论、案例分析等教学方式,提升课程吸引力与代入感;课外活动则可以结合课外实践教育方式开展,从激发学生的生涯好奇、提升生涯控制的角度拓展教学与实践方式,并附以课外学分与成绩,提升学生参与度。基于教学和生涯咨询建立大学生生涯教育和择业指导案例库,为学生提供更多可借鉴、可参考的实战经验。多门类的线上精品生涯教育课程也可以成为课程建设体系中的重要组成部分,丰富教育形式。

2.根据学生特点提供全过程、差异化教育输出。生涯教育不是阶段性的,而应贯穿整个教育过程,要结合大学生不同的生涯成长阶段,建立相适应的生涯教育目标,提供学生乐于接受的教育产品或教育活动,同时也能结合学生的个体差异与需求提供个性化指导与咨询。大学一、二年级的生涯教育侧重激发学生的生涯关注和生涯好奇,大学一年级侧重进行大学适应,开启自我认知与专业认知,培养生涯规划意识,制定大学阶段发展目标;大学二年级则可以通过实践认识自我,认识外部工作世界,了解社会需求以及正确的人才观与价值观,明确大学阶段生涯发展路径。大学三、四年级的生涯教育侧重提高学生的生涯控制、建立生涯自信,大学三年级在了解真实职场与社会发展形势后,重新审视自己的生涯目标,深度了解自身优势与不足,了解国家、学校就业政策,确定升学、求职、出国等具体方向;大学四年级则围绕求职就业目标,提高职业素养,提升就业能力与生涯适应力,选择与自身相对匹配的行业、企业与岗位。研究生人格更加成熟,生涯教育目标更侧重于提高生涯控制和生涯自信,旨在加强专业认知与自我认知,提高职业素养,提升生涯适应力,选择与自身相对匹配的行业、企业与岗位,鼓励高层次人才主动投身国计民生、高新技术等领域,推动社会进步与经济发展。整个教育过程,始终强化将小我融入大我的思想价值引领。

生涯指导可以以工作坊、训练营等团体辅导的形式开展,聚焦某类学生的共性问题与特点,也可采取个体辅导或咨询的形式,解决特异性问题,受众面不局限于高年级或毕业年级有求职意向的学生,全体学生均可参与。生涯教育活动可根据内容分为生涯启航类、职业素养类、职业技能类、实战训练类等,如生涯体验周、职业规划大赛、职场思维特训营等;根据面向的职业领域可以有选调生专题培训、公职类考试辅导、国际组织实习培训等;根据面向群体可针对少数民族学生、女大学生、家庭经济困难学生、学业困难学生等特殊群体设计专题辅导。

3.强化实践体验,增强对现实社会的感性认识。各类生涯教育无论是课程还是活动都仅局限在大学校园内,而生涯教育是一门实践性很强的学科,特别是生涯适应力中的生涯控制和生涯自信两个维度,均需要在实践体验中得到进一步训练和提高。大学应尽可能多地为学生提供体验社会、认知职场、了解岗位的机会,增强校地、校企互动,拉动社会资源为学生提供实习实训、参观走访的机会,如提供暑期企业实习岗位、组织学生参与基层岗位锻炼、赴国际组织任职实习、赴重点用人单位走访调研等,让学生在现实社会、真实职场中全面了解自我匹配度和胜任力,为开启职业生涯奠定基础,如“寻梦励志”名企行、周末大篷车等企业走访活动,“励行计划”基层挂职项目等。

(三)加强师资力量建设,为生涯教育提供专业化保障

大学开展生涯教育的主要师资力量为辅导员队伍,既担任生涯教育课程教师,也直接为学生提供生涯规划与就业择业指导,但绝大部分辅导员都未曾经历企业求职过程,职场体验与经验不足,因此非常有必要加强辅导员队伍的专业化培养。第一,加强知识与技能供给,定期组织职业生涯规划、就业指导、职业心理等相关领域培训与研讨,每年开展政策解读与说明,提升开展生涯教育的能力。第二,加强职业体验,每年选派辅导员或就业专项工作负责人到重点企业挂职学习,做好“校企联络员”“职场体验员”,返校后为学生做好“企业宣讲员”“就业引导员”,输送更多毕业生到重点单位就业发展。第三,组建研究团队,成立职业生涯教育和咨询特色工作室,加强对生涯教育规律与学生特点的研究[7],结合学校人才培养目标、办学特色、学生特点创造更加生动、更富有针对性的生涯教育产品与活动载体,逐渐完善生涯教育体系,开展前瞻性研究,以满足社会需求和服务学生成长的需要。

结语

大学虽不能直接赋予大学生职业,但可培养大学生高质量就业与发展的本领,为未来的职业生涯奠定深厚的基础,以提升大学生生涯适应力为目标开展生涯教育,将更加适应时代发展要求与大学育人使命。