某医学院护理专业本科生死亡教育需求的调查分析

2023-09-27杨佼佼张弘强

杨佼佼,魏 欢,张弘强

(1.内蒙古医科大学 护理学院,内蒙古 呼和浩特 010110;2.内蒙古自治区人民医院 急诊科,内蒙古 呼和浩特 010017)

死亡焦虑是指个体想到自己或重要他人死亡或与死亡相关的情境时体验到的恐惧、担忧等负面情绪。护士的工作性质决定了其会经常接触急危重症病人的护理、抢救、临终关怀等工作,护士对死亡的态度和职业认同度会直接或间接影响病人的医疗、护理质量和护理满意度[1]。护理专业学生作为未来的护理专业人员,提高生命意义感、树立正确的生命观对其自身发展、护理质量的提高及病人的健康有重要作用。本文通过调查本地区某医学院校护理专业本科生的死亡焦虑水平现状,分析其影响因素,了解死亡教育的需求,为护理专业本科学生降低死亡焦虑、形成正确生命价值观及在医学院校开展死亡教育相关课程提供依据。

一、研究对象与研究方法

(一)研究对象

采取便利抽样法选择内蒙古某医学院校4年制护理专业本科生共1 262 人为研究对象进行调查,有效样本1 041 人,其中男生179 人,女生862 人。纳入标准:(1)护理专业本科生;(2)调查期间在校及在医院实习;(3)愿意参与调查。排除标准:调查期间无法完成问卷者。

(二)调查工具

1.一般资料调查问卷:由研究者自行设计,内容包括年龄、年级、民族、性别、宗教信仰等基本情况。

2.死亡相关背景资料问卷:根据汪小斌[2]的问卷改编,包括本人是否经历过严重健康问题、家人是否经历过严重健康问题、自觉生活压力等内容。

3.死亡焦虑量表(CT-DAS):由Templer编制,杨红等[3]经跨文化调适引入,Cronbach’sα系数0.71,重测相关系数0.831。内容涉及情感、压力与痛苦、时间意识、认知等4个维度、15个条目、75分,采用Likert 5级评分法,分值越高,死亡焦虑水平越高。

4.死亡教育认知自评量表:包括死亡本质教育、死亡观及死亡文化教育、死亡伦理教育等内容,根据Likert等级评价法,1~5分别代表“非常不熟悉”至“非常熟悉”5个评级,最低17分,最高85分,分数越高表明对死亡教育认知程度越高。

(三)调查方法

采用电子问卷调查,共调查1 262人,回收有效问卷1 041份,问卷有效回收率约为82.5%。

(四)统计学方法

采用SPSS 20.0软件进行统计分析。统计描述采用均数±标准差,组间比较采用独立样本t检验或单因素方差分析,多因素分析采用多元线性回归分析,以p<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

(一)护理专业本科生总体死亡焦虑水平

调查结果显示,护理专业本科生死亡焦虑总分为45.55±7.06。

(二)不同人口学特征及死亡相关背景的死亡焦虑水平情况

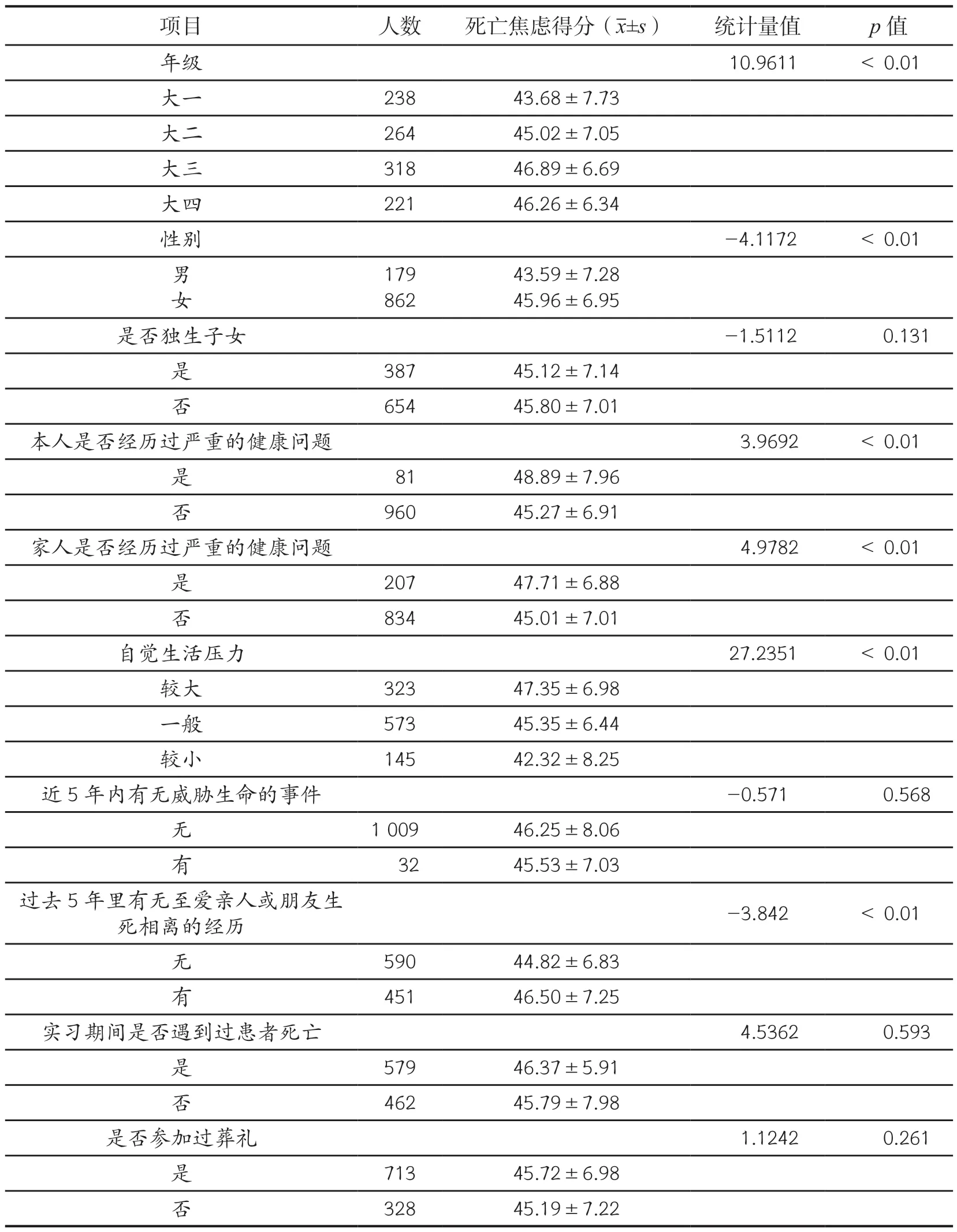

据调查,不同人口学特征及死亡相关背景的死亡焦虑水平情况如表1所示。

表1 不同人口学特征及死亡相关背景的死亡焦虑水平得分比较(n=1 041)

(三)护理专业学生死亡焦虑的影响因素

根据问卷调查,护理学专业学生对死亡焦虑的影响因素如表2所示。

表2 死亡焦虑影响因素的线性回归分析

(四)不同年级对于死亡教育认知情况

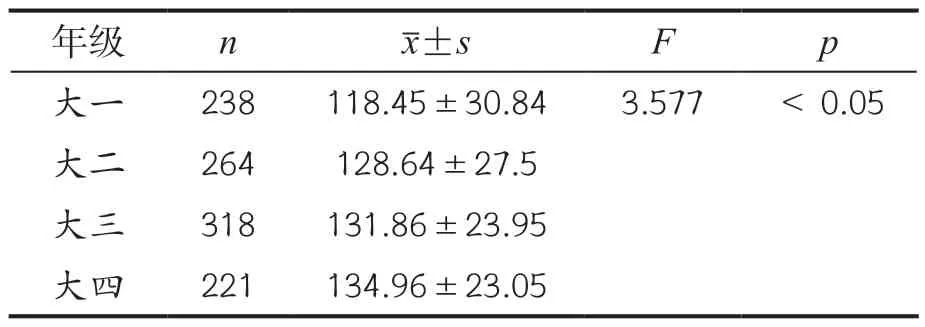

通过问卷调查可知,不同年级的护理专业本科生对死亡教育的认知情况不同,如表3所示。

表3 不同年级护理本科生死亡教育认知情况(n=1 041)

三、讨论

(一)护理专业本科生死亡焦虑水平

本研究结果显示,护理专业本科生死亡焦虑水平总分为45.55±7.06,属于高死亡焦虑水平,可能与专业性质、社会背景有关。护理专业学生的课程内容、见习及实习场景常涉及人体各系统的病理生理特点及各种疾病病人的护理,会较多地接触到疾病和生老病死的问题,产生关于生死的思考。多项研究显示经历病人死亡会使本科护生产生负性情绪,多数护生会无所适从,有恐惧、焦虑等情绪,影响生活与学习[4]。国内外研究显示,本科护生表示临床带教教师因工作繁忙等原因并未开展死亡教育或给予相应的心理支持,其只能采取自我消化、尝试放下等方式进行纾解[5]。学生经历病人死亡后的负面情绪若没有得到正确的引导,很可能引发心理问题。

(二)护理专业本科生死亡焦虑水平影响因素分析

1.不同年级。由表1可知,不同年级的护理本科生死亡焦虑水平有显著差异。可能与大一到大二学生所学课程及学习经历不同有关,而大三、大四学生已进入临床见习及实习阶段,会遇到各种临床情境,如危重病人的抢救、对临终病人进行安宁疗护、患者死亡等,因此死亡焦虑水平存在差异。郭玉清等[6]的调研结果显示在面对病人的死亡时,50.9%的本科实习护生和49.6%的大专实习护生会产生恐惧心理,无法全身心地投入工作。因此,高校与医院要对不同年级的学生,选择与其经历相符合的方式和内容进行针对性的死亡教育,将死亡教育的本质与合适的载体融合后传递给学生,学生在此过程中可以将其内化为自身的生命价值观,进而应用于生活、学习和工作中。较多本科护生表示临床带教教师在抢救濒死病人和安宁疗护的过程中表现出的专业态度是一种很好的方式。

2.不同性别。由表1可见,女生较男生死亡焦虑水平高,与Azaiza等[7]的研究结果一致。生物学特点导致的性别差异体现在很多方面,女性往往较为敏感且情绪化,在面对特殊情境时会表现出较大的情绪波动,而多数男性的情感则较少外露。因此,医学院校教学及临床教学中教师应考虑男生和女生的不同,及时了解女同学的学习及实习经历,并通过适当的沟通、教育及心理疏导,及时缓解负性情绪,帮助其建立有效的应对方法。另外,由于护理专业男生人数较少,样本的选择可能导致结果存在偏差,因此性别对死亡焦虑的影响需要在后续研究中增加样本量再行论证。

3.本人及家人是否经历过严重的健康问题。由表1可见,本人及家人经历过严重健康问题的学生死亡焦虑较高。遭受过疾病痛苦的学生很容易产生死亡逃避,死亡焦虑也随之而来;经历过严重健康问题的大学生易对死亡产生恐惧,甚至会避免谈论死亡问题。因此,大学生应强健体魄,提高机体免疫力,有效预防疾病,减少健康问题,保持身心的愉悦。病人在经受疾病痛苦的同时可能会丧失对生活的信心,进而影响到家人的身心健康,家属既要承担照顾者的角色,承受一定的经济负担,同时还处于担心失去家人的恐惧中。因此,建议高校应注重此类学生的心理指导,如鼓励家庭成员之间进行沟通,互相表达爱和关心,以疏导其负面情绪,促进身心健康。另外,亲人及朋友离世会使学生直面死亡,开始考虑死亡相关问题,院校要关注此类学生,提供有效的心理辅导,帮助丧亲大学生缩短被不良情绪困扰的时间,促进身心健康。

4.自觉生活压力。学生的压力主要来源于学习、社交、家庭、就业等方面。护理专业学生在校期间学业繁重,加之工作的高风险性及就业等问题,所以医学生群体较其他专业大学生心理压力大[8]。因此,医学院校在培养人才的同时也应该持续关注学生的心理健康,了解学生在校期间的压力来源,同时增加课外心理辅导,帮助学生远离心理问题。学生应学会正确看待压力,将压力转化为动力,掌握必备专业知识和技能的同时,要有意识地完善自己,提高自我效能感,从而提高对生活和学习的掌控感。

(三)死亡教育认知情况

由表3可见,不同年级学生对死亡教育认知有差异。死亡教育认知情况总体得分偏低,高年级学生得分高于低年级学生,与万李等[9]的研究结果一致。即将毕业的学生对死亡教育的认识更全面,可能与护理实习经历和参与死亡教育课程有关。开展死亡教育可帮助学生更好地了解生命的意义,改变对死亡的传统认识,树立积极的生命态度。

综上所述,本地区某院校护理专业学生的死亡焦虑水平总体较高,同时受多种因素的影响,且不同年级死亡教育认知情况有差异,学生有了解死亡相关知识的需求。医学院校需尽早开展死亡教育,帮助学生远离生活、学习及实习中面对死亡事件时产生的负性情绪及心理问题,通过有效的教育方式及载体传递死亡相关知识,引导学生形成正确及理性的应对方式,建立正确的生命价值观。