相对贫困视角下中国经济增长的益贫性研究

2023-09-25吕达奇

吕达奇,周 力

(南京农业大学 经济管理学院,江苏 南京 210095)

一、引言

经济增长通过提高整体的收入水平来实现减贫,这是发展中国家减少贫困的主要手段[1]。但发展经济学研究表明,经济增长并不是摆脱贫困的充分条件,而只是必要条件[2]。根据经济增长的库兹涅茨曲线,增长与不平等程度呈现倒“U”型关系,在增长的第一阶段,增长会使不平等程度上升。而在增长的第二阶段,随着经济发展水平的提高,政府更加关注收入分配状况,不平等程度下降。大部分发展中国家受限于较低的发展水平,通常处于增长的第一阶段。尤其在不平等程度严重的情况下,如果经济增长只是更多惠及中、高收入群体,而较少惠及低收入群体,那么增长引起的通货膨胀会推高贫困群体的生活成本,反而加剧贫困。因此,经济增长的减贫效果还受到收入分配状况的影响。亚洲开发银行将增长与收入分配对减贫的作用结合起来,提出了“益贫式增长”的概念,并作为减少贫困战略的三项支柱之一。世界银行、联合国、IMF等国际组织围绕什么是益贫、如何实现益贫开展了广泛的研究[3-4]。如何让经济发展更多惠及穷人,使穷人在收入、生活水平、社会福利等各方面较快提升,实现所谓“益贫式”的增长,是许多发展中国家共同关注的问题。

改革开放以来,中国在经济发展和减贫方面均取得了较高的成就,但收入差距总体呈扩大趋势。2010—2019年,中国的GDP平均增长率为7.68%,但基尼系数维持在0.46—0.47之间,2013—2020年高/低收入分位数比(前后20%)的均值为10.64(1)数据来自国家统计局网站。。收入差距扩大与缩小因素抵消,收入差距呈高位徘徊的相对稳定状态。拉瓦雷(Ravallion)等认为改革开放后的20年,效率是中国主要追求的目标,减贫主要依赖经济增长的收入拉动效应,收入分配对减贫的作用不明显[3]。党的十八大以后,收入分配问题更加受到重视。十八大报告指出“初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,再分配更加注重公平”。此后,相继实施了精准扶贫、脱贫攻坚、乡村振兴等国家战略。减少贫困人口、实现共同富裕成为重要的政策目标。2020年后中国基本消除了绝对贫困,贫困问题由绝对贫困转向相对贫困。相对贫困与绝对贫困在识别上的差别在于,绝对贫困是基于某一生活标准线下的群体(比如国际贫困线1.9美元/天),而相对贫困是总体中的某一比例(OECD是收入中位数的60%,美国是人均收入中位数的50%等),缓解相对贫困、实现共同富裕就要求经济增长要强调对相对贫困群体的关注,使经济增长有利于大多数人且具有持续性,同时要促进相对贫困群体的就业,使贫困群体平等地享有社会发展带来的就业机会,这样才有利于缩小贫困差距。

以往文献中,对中国经济增长是否具有益贫性的回答并不一致,其结论缺乏稳健性。拉瓦雷等认为中国实现了绝对意义上的益贫,贫困人口数量大幅减少,但是贫困差距拉大[3]。阮敬认为20世纪90年代高速的经济增长与通货膨胀相随,经济增长的成果大部分流入高收入阶层,经济增长在一定阶段表现为益富性而非益贫性[5]。王中华、岳希明也认为中国经济增长的方式并非是益贫的,收入差距的扩大部分抵消了收入增长的减贫效应[6]。

鲜有文献探讨在中国实施大范围的扶贫政策的背景下,中国的经济发展与减贫有什么样的关系。中国是否实现了益贫式的增长?发展是否包容中国的穷人?对这一系列问题的回答,将有助于正确理解经济增长与减贫之间的关系,有助于从收入的角度来判断扶贫政策的准确性和有效性,从而为缓解相对贫困、提高低收入群体的生活水平提供一些可能的建议。

本文从相对贫困的视角分析了2010—2018年中国经济增长的益贫程度。本文的边际贡献在于:第一,以往文献对益贫指数的计算都是基于绝对贫困群体(固定某一贫困线)而计算得出,无法反映贫困线内部收入分布的变化。本文通过构建假设检验,可以识别出在一定收入范围内群体内部的收入分布变化,检验其益贫性,并综合运用图形法、统计检验法、益贫指数法,多视角描述我国近年来经济增长的益贫性。第二,把经济增长的减贫效应分解为收入效应和分配效应,并明确了不同的效应对减贫的作用程度。

二、文献综述与理论框架

1.益贫式增长的概念

世界银行与OECD将益贫式增长广义地定义为有利于穷人的增长[1,7]。这样的定义缺乏可操作性,并没有回答穷人从增长中获得多少利益才算是益贫的,且没有厘清益贫式增长和非益贫式增长的区别。卡克瓦尼(Kakwani)等提出了具有可操作性的概念:相对益贫。相对益贫的定义是在经济增长中,当穷人的收入增长速度快于非穷人群体时,经济是益贫的[8]。此概念形成的基本脉络是:传统市场型的发展理论认为经济增长所带来的福利,以“流水漫灌”的方式覆盖到全体居民,促使居民收入增长。由于穷人和非穷人禀赋不同,中高收入群体更容易从经济增长中获益,穷人只是“涓滴”般地分享到经济增长带来的收益。虽然经济增长使得所有人的收入都增长,但中高收入群体与低收入群体之间的收入差距会拉大,这种增长模式被称为“涓滴增长”。如果不平等程度非常严重,收入增长推动的物价提升反而会加剧贫困,那么这种模式就成为“侵贫增长”。有别于前两种模式,卡克瓦尼等认为益贫增长应该使穷人福利的增长比非穷人群体更快。在具有益贫性的增长模式下,既定的经济增长率可以实现更高程度的减贫,从而有利于整个社会福利水平的提升[8]。卡克瓦尼等基于相对益贫构建了益贫增长指数PPGI(Pro-poor Growth Index),并广为学者采纳[4-6,9-10]。

2.经济增长的贫困分解

益贫式增长的核心在于回答经济增长中社会的收入分配方式是否更加有利于贫困群体,因此需要从经济增长的减贫效应中剥离出由于分配而带来的减贫部分,并基于分配效应来构建益贫指数。

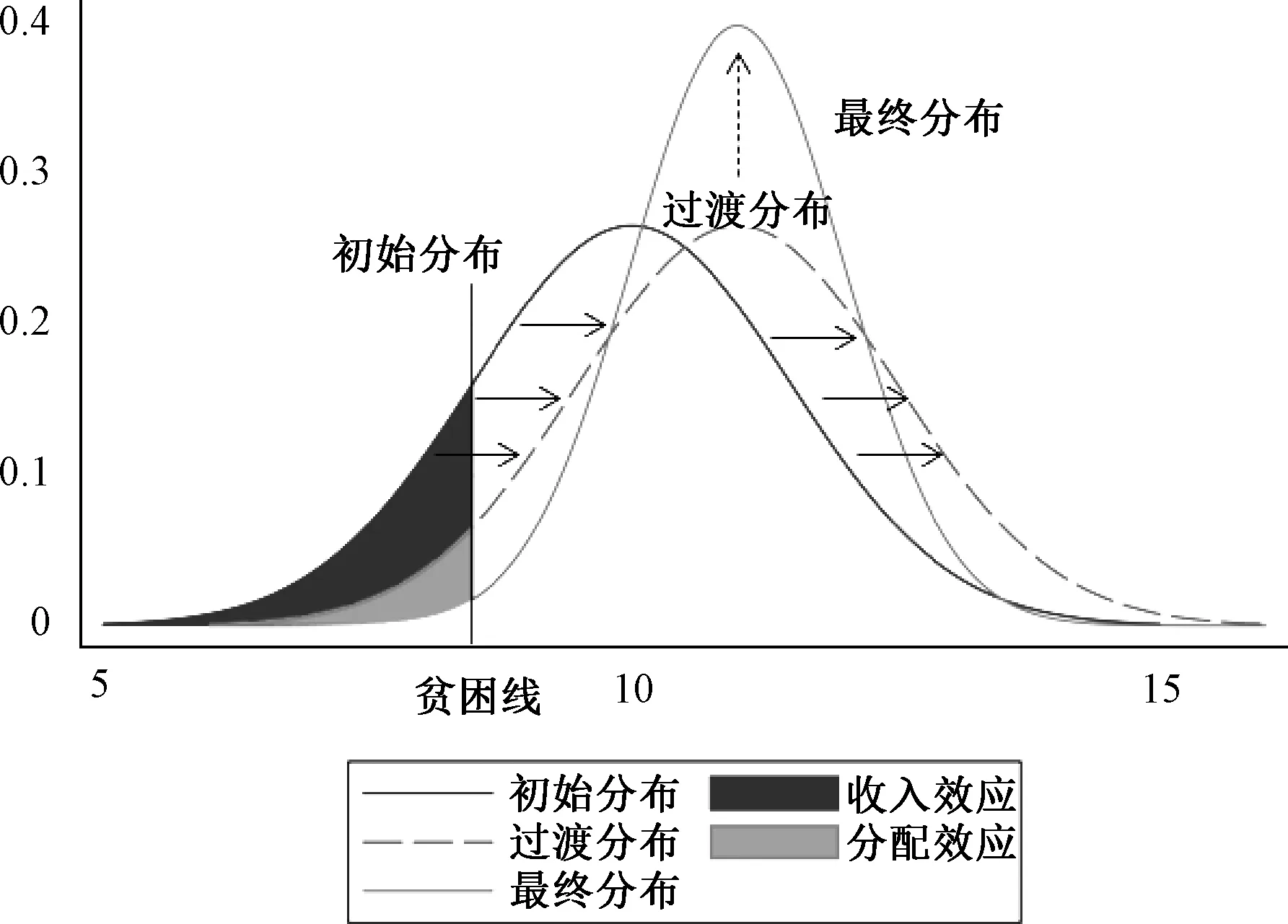

布吉尼翁(Bourguignon)将经济增长对贫困的作用分为纯收入效应和纯分配效应[11]。图1表示两个时期的收入密度函数曲线,竖线左边的表示低于贫困线的贫困群体。收入的变化分为两个阶段:第一阶段是收入密度函数曲线从初始分布平移到过渡分布(虚拟的),此时分布不变,收入增长,由此引起的变化是收入效应;第二阶段是从过渡分布变化到最终分布,表示收入不变,分布改变,由此而引起的贫困的变化称为分配效应。

图1 贫困变化的收入与分配效应

达特和拉瓦雷(Datt and Ravallion)基于这一贫困分解的理念,给出了贫困分解的具体计算公式[12]:

Pt+n-Pt=[P(μt+n,Lr)-P(μt,Lr)]+[P(μr,Lt+n)-P(μr,Lr)]+R

(1)

假设Pt=P(z,μt,Lt),Pt是贫困度量函数,z是贫困线,μt表示平均收入,Lt表示洛伦兹曲线。他们把贫困的变化分解为收入效应、分配效应以及残差项R。但上述分解方法的结果会因参照期的不同而不同,且存在残差项R,它有时数值也很大,不易解释其经济意义。而夏洛克斯(Shorrocks)改进了分解方法,直接将贫困的变化分解为收入效应和分配效应[13],此方法称为Shapley法,具体计算公式如下:

[P(μt+n,Lt+n)-P(μt,Lt+n)]}+

[P(μt+n,Lt+n)-P(μt+n,Lt)]}

(2)

王中华、岳希明以及阮敬综合利用Datt and Ravallion分解法(D &R法)和Shapley法对贫困变化的来源进行分解,认为增长是减贫的主要原因,经济增长的方式并非是益贫的[5-6]。但他们都是基于某一给定的贫困线作出的益贫性分析,无法反映出某一贫困线内收入分配的效应究竟如何。杜克洛(Duclos)提出了占优分析法(Dominance Analysis),该方法无需固定某一贫困线,而是扩展到一个收入区间,从相对贫困的角度反映贫困群体内部各收入群体经济增长的益贫性质,弥补了这一不足[14]。

3.益贫性的检验

本文主要采用杜克洛的占优分析法的框架[14],构造统计量,用假设检验的方法来验证经济增长的益贫性。当贫困群体收入增长的幅度高于某一标准时(通常可以设置为总体均值的增长率,或者中位数的增长率),视为相对益贫(弱益贫);当贫困群体收入的增长高于某一值时(通常设为零值),视为绝对益贫(严格益贫)。一阶相对益贫意味着在贫困群体内部的各个收入分位点上,收入的增长率都要大于平均收入的增长率。二阶相对益贫意味着贫困群体平均的收入增长率大于整体平均收入的增长率。

这套益贫性分析框架的优越性在于:第一,它分析的是整个收入段的分配情况,并不单一固定在某一条具体的贫困线上。第二,可以对不同贫困程度的群体施加不同权重,从而分析贫困群体内部之间的变化。

W(y1,y2,g,z)=Π*(y2,g,z)-Π(y1,z)

(3)

当收入从y1变化到y2时,如果W(y1,y2,g,z)≤0,即一般化的贫困率指标下降时,则实现了益贫式增长。构造的益贫函数W具有以下几条性质(2)目标性、数量无关性、排序无关性、标准化性是福利经济学中用来构建一般化的贫困度量函数所应该具备的性质。不同的贫困度量函数满足不同的性质,因此适用于不同情形下的度量,参见参考文献[14]。:第一,目标性。W只反映低于贫困线群体的收入变化,而不反映非贫困群体收入的边际改善。比如,高收入群体收入的提高并不改变W,但低收入者(低于贫困线)收入的变化则会改变W。第二,数量无关性。增加与原来分布性质一样的人口,W不变。第三,排序无关性。交换两个人的收入,不影响W。第四,单调性。收入增长,W至少不会上升。第五,标准化性。如果收入分布和均值都不改变,W不变。假设Ω1(g,z+)代表所有满足以上几个性质的益贫衡量函数W。

(1)相对益贫的检验。令Fj(y)为收入y的分布函数。Qj(p)是收入分位数函数,它是分布函数Fj(y)的反函数,表示个体在收入分布p分位点处的收入,Qj(p)=inf{s≥0|Fj(s)≥p},p∈[0,1],贫困测度指标FGT指数[15]可以表示为:

(4)

Pj(z;α=0)是贫困线为z时的贫困发生率(headcount ratio),Pj(z;α=1)是贫困距(poverty gap)。当收入总体从y1变动到y2时,若W(y1,y2,g,z)满足以下条件视为一阶相对益贫,即对于所有z∈[0,z+]:

P2((1+g)z;α=0)≤P1(z;α=0)

(5)

公式(5)的解释为:在贫困线z∈[0,z+]的范围内,时期2经过(1+g)增长率平减后,其贫困率是否比时期1初始分布的贫困率更低。当贫困人群的收入增长快于非贫困人群时,说明经济增长是一阶相对益贫的。公式(5)等价于比较各收入分位数的增长是否高于均值的增长率g:

(6)

公式(6)就是拉瓦雷等提出的收入增长曲线GIC[16],表示在不同分位点p处的收入的增长率。一阶相对益贫意味着在贫困群体内部的各个收入分位点上的收入的增长率都要大于平均收入的增长率。一阶相对益贫的判断标准是要求在所有贫困线之内,群体的收入增长率都要高于平均的收入增长率。这个要求比较高,如果放松要求,不需要在所有的贫困分位线上收入增长率都高于均值增长率,只要求平均而言贫困群体的收入增长率高于均值增长率即可,比如,当深度贫困群体的收入增长率很高,即使边缘贫困群体的收入增长率低于g,平均地看贫困群体整体的收入增长率还是高于g,则视为二阶相对益贫。它具有分布敏感的性质,对深度贫困群体的收入改善更加敏感。当收入向量从y1变动到y2时,满足公式视为二阶相对益贫:

P2((1+g)z;α=1)≤P1(z;α=1)

(7)

公式(7)的解释为:验证在贫困线z∈[0,z+]的范围内,时期2经过(1+g)增长率平减后,其收入分布状态下的贫困距是否比时期1的初始贫困距更低。其等效的验证方法是利用一般洛伦兹曲线来验证二阶相对益贫性:

(8)

其中,C1(p)、C2(p)表示时期1、时期2收入最低的后P%的收入的累计总额。公式(8)表示收入后P%的收入的总额的增长率是否高于总体均值的增长率。

(2)益贫性的假设检验。基于以上检验条件讨论,益贫性的假设检验的核心是在各种贫困线或者收入分位点处,检验贫困率的变化:Δs(z)≤0或Δs(p)≥0。

针对基于贫困线的估计量,原假设为:

H0:Δs(z)>0

(9)

备择假设为:

H1:Δs(z)≤0

(10)

针对基于分位数p的估计量(公式(3)、(5)、(7)、(9)),原假设为:

H0:Δs(p)<0

(11)

备择假设为:

H1:Δs(p)≥0

(12)

综上,相对益贫的假设检验如表1所示。

表1 相对益贫的原假设

4.益贫指数

(1)益贫增长指数与等效贫困增长率。卡克瓦尼等提出了益贫增长指数(Pro-Poor Growth Index,PPGI)。它基于Shapley分解法将经济增长的减贫效应分解为两个部分,一个是固定洛伦兹曲线不变(假定分布不变的情况下)的纯收入效应,另一个是固定平均收入不变(假定收入不变的情况下)的纯分布效应[8]。假设θ是贫困率度量函数,z是贫困线,μ是平均收入,L(p)是表示收入分布的洛伦兹曲线,则θ可表示为:

θ=θ(z,u,L(p))

(13)

则时期1和时期2之间贫困率的变化可以表示为:

P12=ln[θ(z,μ2,L2(p))]-ln[θ(z,μ1,L1(p))]=f(G12,I12)=G12+I12

(14)

其中,G12是纯收入效应,I12是纯分布效应。基于Shapley分解法,G12、I12具有如下形式:

G12=0.5{ln[θ(z,μ2,L1(p))]-ln[θ(z,μ1,L1(p))]+

ln[θ(z,μ2,L2(p))]-ln[θ(z,μ1,L2(p))]}

(15)

I12=0.5{ln[θ(z,μ1,L2(p))]-ln[θ(z,μ1,L1(p))]+

ln[θ(z,μ2,L2(p))]-ln[θ(z,μ2,L1(p))]}

(16)

将公式(14)除以增长率g12,就可以得到经济增长的减贫弹性:

η=ηg+ηI

(17)

其中,纯收入弹性ηg=G12/g12,表明每当经济增长百分之一,单纯由收入引起的贫困的变化。纯分布弹性ηI=I12/g12,表明每当经济增长百分之一,单纯由分布引起的贫困的变化。纯收入弹性ηg总是负的,因为经济增长总会减少贫困。纯分布弹性ηI方向不明确,当收入分配更有利于非穷人时,ηI为正,会增加贫困,抵消一部分由经济增长带来的贫困减少。由此,卡克瓦尼等将总减贫弹性与纯收入减贫弹性之比定义为益贫增长指数以判断经济增长的益贫程度[8]。当φ>1时,经济增长是高度益贫的,此时收入分布的变化使穷人收入增长更快;当0.66<φ≤1时,是益贫的;当0<φ≤0.33时,是弱益贫的,或称为涓滴效应,此时收入分布的变化抵消了部分经济增长的减贫效应;当φ≤0时,是侵贫的,此时分配的严重不均导致贫困率反而上升[8]。

PPGI关注到收入增长在穷人和非穷人群体中的分配,但是没有考虑到实际的经济增长率水平对减贫的影响。卡克瓦尼等提出了等效贫困增长率(Poverty Equivalent Growth Rate,PEGR)的概念[4],PEGR是指如果收入分布不改变(即排除分配效应后),若要实现同等减贫,需要多少经济增长率。在数值上PEGR等于PPGI与收入均值增长率的乘积。当PEGR大于平均的增长率g时,经济是益贫的;当PEGR在0和g之间时,经济是“涓滴”增长的。

(2)收入增长曲线。基于一般性益贫的定义,拉瓦雷等构造了收入增长曲线(GIC)以描述经济增长的益贫程度[16]。GIC反映的是不同收入分位点处的个体收入增长幅度。具体公式如下:

(18)

综上,益贫增长各指标情况详见表2。

表2 益贫增长指标

表3 收入与收入差距指标

三、益贫性检验

1.描述性统计:收入差距与贫困率变化

(1)数据描述。本文的数据来自中国家庭追踪调查(CFPS)。CFPS是北京大学中国社会科学调查中心实施的具有全国代表性的大型微观入户调查,该调查每两年一轮。调查样本覆盖了全国25个省份,162个县。本文使用的是CFPS家庭层面2010年、2012年、2014年、2016年、2018年的数据,各年份样本量(家庭户数)分别为13807、12655、13547、13964、14167户。收入指标采用家庭人均纯收入,包括工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移收入、其他收入五个部分。

(2)收入水平与收入差距。2010—2018年,人均收入(指家庭人均纯收入)增幅较大,不平等程度较高,最穷和最富群体的收入比率略有下降,但依旧较高。表 3提供了反映收入水平和收入差距变化的指标。人均收入从2010年的9876元增长到2018年的34538元,增长了3.5倍。基尼系数在0.49—0.54之间,说明不平等程度较高,泰尔指数和平均对数离差也表明不平等程度较高。变异系数从1.65扩大到2.5,说明收入变化的幅度加大。2014年以后,Q90/Q10的收入比率呈缩小态势,最富和最穷群体的收入比率下降,但比率依旧较高。

(3)贫困率变化。第一,中国农村的贫困率大幅下降,从2010年的16.8%下降到2018年的4.2%,2012年到2018年下降了9.7个百分点,下降幅度较大。第二,贫困距不断缩小,还未脱贫的贫困户贫困程度缓解,贫困状况也在不断改善。第三,加权贫困距指标不断变小,既有贫困人群中处于深度贫困的数量不断减少,边缘贫困群体在贫困群体中占比扩大。第四,分城乡来看,中国的贫困主要集中在农村,但城市减贫的步伐并不慢于农村,2012—2018年,城市减贫8个百分点,仅比农村少2个百分点。2010—2018年间,无论从贫困的深度还是广度来看,中国都取得了较为显著的减贫成效。具体数据见表4。

表4 历年贫困指标的变化

(4)收入分布与收入增长曲线。由图2可知,2012—2018年收入分布的核密度函数整体向右移动,说明整体呈增收态势;核密度函数图形更加扁平、分散,说明收入分布趋于平均。低收入群体的占比不断缩小,中、高收入群体的占比增加,低收入群体的收入增长幅度较快。因此,从收入分布的核密度函数曲线可以初步判断,经济增长具有益贫性,不仅整体的收入实现了增长,收入分配也得到了一定程度的改善。

收入增长曲线(growth incidence curve)描绘了不同年份之间的收入分布情况的增长趋势(见图3)。图3(a)描绘的是2012—2018年的收入增长,图中收入增长趋势呈凹形,表明2012—2018年(4)CFPS 2010年中收入的统计口径与其他年份不完全一致,存在低估真实收入、高估贫困率的可能性,故比较贫困率时,采用2012年与其他年份作比较。整体的收入取得了增长,特别是低收入群体的收入增长要快于中、高收入群体的收入增长。收入后10%的家庭收入增长最快,年均增长20.48%,穷人(当年低于贫困线的家庭)的平均增长率为18.91%,高于收入的平均增长率(14.51%)以及收入中位数年平均增长率(13.87%)。

图3 收入增长曲线

另外,每个阶段的益贫程度存在差异(见图3)。2010—2012年,虽然总体的收入实现了9.23%的年均增长率,但是穷人的收入增长是负的(-4.26%)。从相对贫困的角度来看,收入后30%的收入增长率只有2.48%,远低于整体9.23%的增长水平,表明这一时段低收入群体在经济增长中的获益不多,经济增长更加有利于中、高收入群体。同样的,2012—2014年,虽然整体上收入取得了增长,但是收入越高的人群,收入增长越快,收入差距拉大。穷人的收入增长率为7.93%,低收入群体(收入后30%)的收入增长率为8.59%,均低于整体平均增长率(15.75%),经济增长呈现出涓滴效应的态势,虽然居民整体收入得到了提高,但是收入分配方式更倾向于高收入群体。2014年过后,收入分配状况得到改善,穷人以及低收入群体的收入增长率均大幅度高于整体平均的收入增长率,收入分配的方式更加关注低收入群体的增收,具有高度的益贫性。2016—2018年,低收入群体的收入增长率略高于整体人群的收入增长率。

因此,结合图2与图3可以粗略地判断,在2010—2018年的经济增长(5)因为CFPS 2010家庭收入变量统计口径不一致,因此将2010—2018年之间的比较,拆分为2010—2012年以及2012—2018年两段,2010—2012年利用CFPS 2010年的可比收入进行比较,2012—2018利用实际收入进行比较。中,收入分配整体上是益贫的,经济的增长更加关注穷人的收入分配,低收入群体的收入获得了较快速度的提升,但是在细分年度间益贫性存在差异,详见表5。

表5 不同年份间年均增长率 %

2.益贫增长性的统计推断

以上对中国经济增长益贫性质的判断更多是基于图形的,这种基于图形的判断存在一定的随意性,指数的计算是基于某一固定的贫困线,但是无法反映贫困线内部的益贫性质。杜克洛利用占优分析法,不用某一固定贫困线,而是通过构造估计量,对益贫程度进行统计推断,以验证益贫性在统计上是否显著,以弥补图形法的不足。该方法提出了两个概念:一阶相对益贫和二阶相对益贫。一阶相对益贫,指在一定的收入范围内,所有收入分位点处的群体,其收入增长率都高于整体平均的增长率(可以是平均收入的增长率,也可以是中位数的增长率,这取决于如何定义益贫,本文采用平均收入的增长率)。这样的要求是非常苛刻的,它反映了在一段收入区间内部(包括贫困线),所有群体的收入增长率都高于平均的增长率。一阶相对益贫的等价表述是:在一定的收入范围内,时期2的收入分布经过(1+g)增长率平减后,在每个收入分位点处的贫困率都要比时期1初始分布的贫困率更低。二阶相对益贫放松了要求,它是指在一段收入区间内,群体平均的收入增长率高于整体平均的收入增长率[14]。

由于CFPS数据中2010年的家庭人均纯收入与其他年份的统计口径不一致,虽然CFPS在以后各年也提供了与2010年可比的家庭人均收入,但是可比值与实际值相差较大。故本文主要对2012—2018年的家庭人均纯收入的变化进行益贫性检验。2010—2012年则采用与2010年可比的收入数据,因为2012年的收入可比值与实际值相差不大。

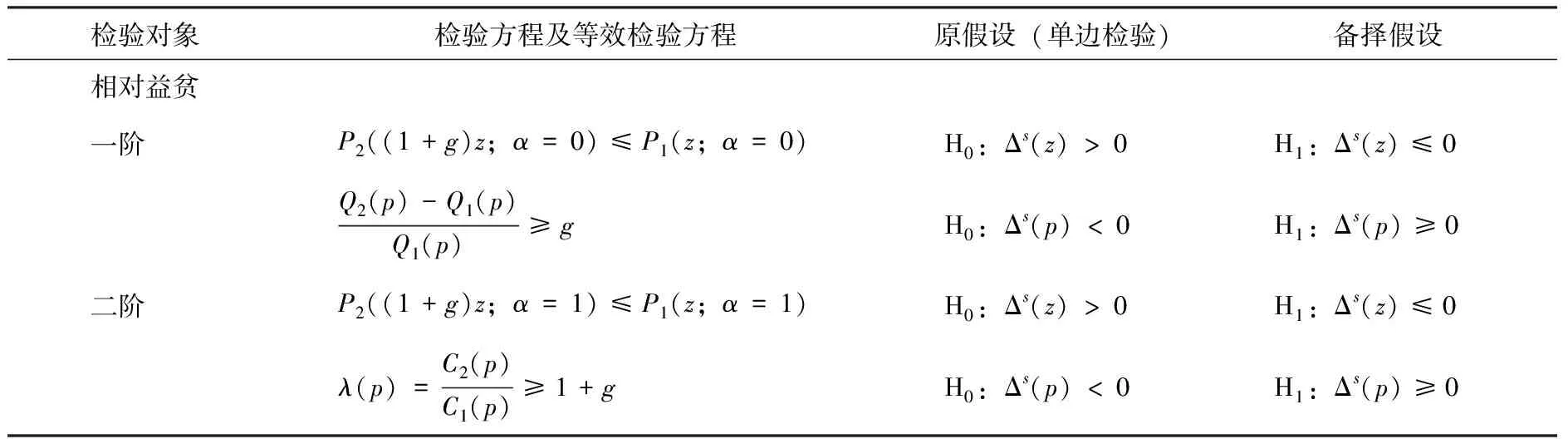

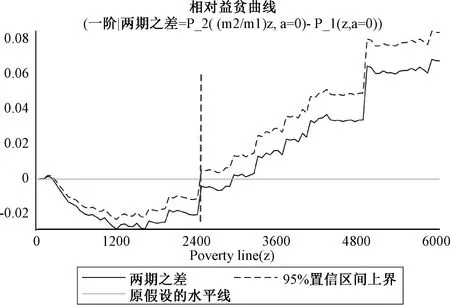

一阶相对益贫的检验函数为:P2((1+g)z;α=0)≤P1(z;α=0),∀z∈[0,z]。相应的估计量为:Δs(z)=P2018((1+g)z;α)-P2012(z;α)。图4显示了一阶相对益贫的显著性情况,Δs(z) 在贫困线为(0,2600)的范围内都显著小于零,单边检验的置信区间上界也在零值以下。这说明2012—2018年穷人收入的增长更快,收入分配更加倾向于穷人。采用等价的方法,用收入增长曲线来验证一阶相对益贫(见图5),其中纵坐标为Q2018/Q2012-μ2018/μ2012之差。可以看到,在收入分布后18%的群体的收入增长率与平均收入的增长率之差显著高于零值,说明低收入群体(后18%的群体,包括贫困群体)的收入增长率高于整体平均增长率,而较高收入分位点处的收入增长率与平均增长率之差低于零值,说明较高收入的群体的收入增长率低于整体平均增长率。

图4 2012—2018年一阶相对益贫曲线(Δs(z))

图5 2012—2018年等效一阶相对益贫曲线(Δs(p))

进一步验证2012—2014年、2014—2016年,2016—2018年的一阶相对益贫性(见图6),图6(a)显示置信区间上界均在零值上方,表示2012—2014年,在平减完收入效应后,纯分配效应增加了贫困,部分抵消了经济增长带来的收入效应,属于涓滴效应,不满足一阶相对益贫。图6(b)显示2014—2016年人均收入在3600元以下的收入群体,其单边检验的置信区间上界在零值下方,2016年与2014年贫困率之差显著为负,表明2014—2016年经济增长是一阶相对益贫的。从图6(c)可以看出,2016—2018年总体上Δs(z)<0,经济增长的趋势是益贫的,但是贫困线在0—3600元的区间段,单边检验的置信区间上界并不总是位于零值的下方,在部分的区间段也包括了零值,因此,不能显著地拒绝原假设,2016—2018年整体趋势是益贫的,但是不显著。

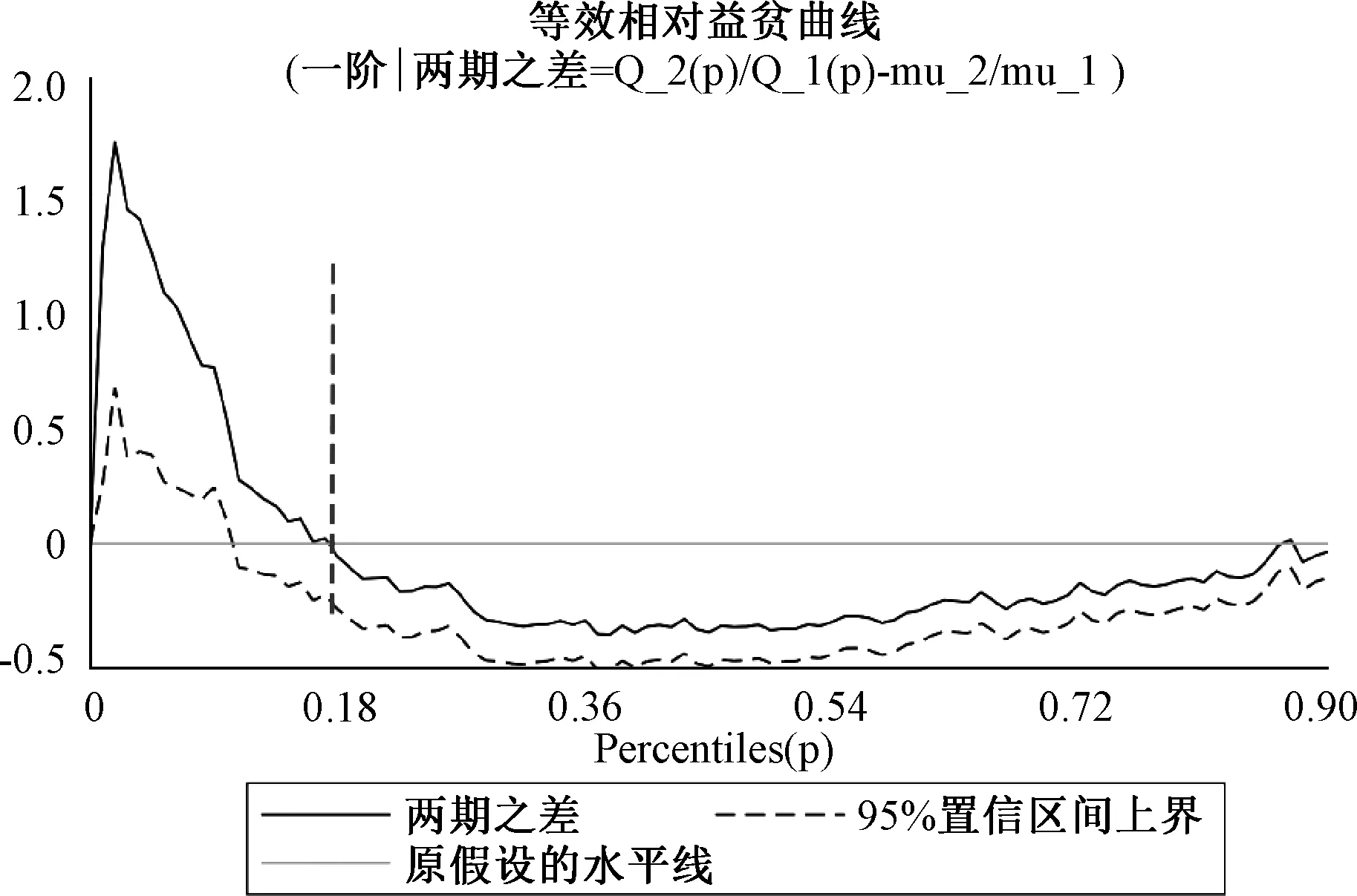

进一步分析在穷人群体内部,深度贫困群体与边缘贫困群体的收入增长情况。图7说明2012—2018年经济增长方式是二阶相对益贫的,即在同样是穷人的条件下,深度贫困群体要比边缘贫困群体收入增长得更快。图7(a)是基于Δs(z)=P2018((1+g)z;1)-P2012(z;1)的二阶相对益贫的检验,经过增长率调整后的2018年的贫困距始终比2012年低,两者之差始终在零值下方,单边检验的置信区间上界在零值下方,表明二阶相对益贫性显著。图7(b)是等价的二阶相对益贫等效检验形式,纵坐标为C2018(p)/C2012(p)-μ2018/μ2012,比较了收入后P%的总的增长率与平均收入增长率的关系。收入后25%的收入增长率要高于平均增长率,表现在图7(b)中便是在收入后25%的范围内,置信区间的下界始终在零值上方。

图7 2012—2018年二阶相对益贫

四、贫困变化的分解

1.贫困的分解

经济增长对贫困主要有两个方面的影响,一方面是通过提高收入来减少贫困,另一方面是通过完善收入分配状况来实现减贫。现实中这两种效应是混杂在一起的。虽然经济增长是减贫的必由之路,但收入效应和分配效应在减贫中的重要程度如何、到底发挥哪些作用则需要具体分析。对经济增长的减贫效应进行分解主要有两种方法:Shapley分解法和Datt and Ravallion分解法(D &R法)。D &R法将贫困率的变化分成三个效应:收入效应、分配效应、残差项。从结果来看,两种分解方法的结果基本一致,但D &R法中存在残差项,难以进行经济解释,而Shapley分解法只有收入效应与分布效应,便于解释经济含义。因此,本文以Shapley分解法为基础进行解释分析,并提供了D &R法的结果作为辅助参考。

根据表6可知,因经济持续增长而带来的收入效应是贫困率降低的主要因素。2012—2014、2014—2016、2016—2018以及2012—2018年这四个阶段的收入效应都为负数,且在整体贫困率变化中占据的比例较大。而分配效应对减贫的作用则存在差异:2012—2014年分配效应为正数,表明2012—2014年期间收入分配向收入较高的群体流动,穷人群体的收入分配状况恶化,贫困率提高,因此这一阶段的分配效应抵消了一部分因收入增长而带来的减贫效应。2014—2016年收入效应和分配效应都为负数,且分配效应占据的比例也相对较高(-2.6个百分点,占比41%),因此这一时期收入效应和分配效应都对贫困率的降低贡献了相当大的作用,收入分配方式更加有利于穷人。而2016—2018年,收入效应和分配效应皆为负数,但分配效应对贫困减少的贡献度降低(-0.8个百分点,占比33%)。从2012—2018年来看,收入效应和分配效应都降低了贫困率,收入效应对贫困的减少发挥着主要作用,收入效应占总减贫效应的80%以上,收入分配的变化也更加有利于穷人。因此,从贫困率变化的分解来说,经济增长整体上实现了益贫式增长。

表6 2010—2018年贫困变化的分解 %

分城乡对贫困的变化进行分解,2012—2018年城乡贫困变化的收入效应和分配效应都是负数,且收入效应占据主要地位(见表7),这说明长期来看经济增长对减贫的作用在城乡之间趋同,增长效应是减贫的主要来源,同时分配状况的改善促进了贫困的进一步降低。2014年以后农村地区的分配效应对减贫的作用越来越大,说明经济增长的益贫性在农村地区得到显著提高,农村地区的贫困群体受到了更多经济发展的福利。这样的基本结果也部分印证了党的十八大以后中国实施精准扶贫、脱贫攻坚、乡村振兴等一系列政策的实施效果。

表7 城乡贫困变化的Shapley分解 %

2.益贫指数

基于Shapley贫困分解,许多学者提出各种益贫增长指数以判断经济发展是否具有益贫性特征。卡克瓦尼等提出了益贫增长指数(PPGI)[8]和等效贫困增长指数(PEGR)[17]。本文计算这两种益贫指数,并根据PEGR关于益贫性的判断标准,分析2010—2018年间经济增长的益贫性。

如表8所示,2010—2012、2012—2014、2014—2016、2016—2018年这四个阶段的PPGI、PEGR指数都大于零,这表明2010—2018年经济增长降低了绝对贫困,是绝对益贫的。2010—2012、2012—2014年PPGI在0—1之间,PEGR小于平均增长率,说明在这两个阶段,经济增长虽然降低了贫困率,但收入分配并不有利于穷人,部分抵消了经济增长的减贫效应,属于涓滴增长阶段。2014—2016和2016—2018年这两个阶段PPGI都大于1,PEGR大于平均增长率,因此2014—2018年实现了益贫式增长。鉴于在2012—2018年之间收入的统计口径是一致的,因此计算了2012—2018年整体益贫指数,同样,PPGI>1,PEGR大于平均增长率,说明这一区间整体上是益贫的,一方面,经济增长促进了贫困的减少,另一方面,收入分配方式也得到改善,收入分配的变化更有利于穷人。

表8 益贫增长指数

五、结论和政策建议

本文从相对贫困的视角检验了中国经济增长的益贫性,探讨经济增长、收入分配与减贫的关系。综合采用图形法、假设检验法、益贫指数法、分解法来识别中国经济增长的益贫性。结果表明,2010—2018年中国在整体上实现了持续而稳定的益贫式增长,经济增长在大幅度减少贫困的同时,社会整体的收入分配状况也促进了贫困的进一步减少。低收入群体的收入增速要明显快于中、高收入群体。在细分的各阶段上,其益贫的程度略有不同。中国贫困的减少主要依靠经济增长的收入效应,其减贫贡献度超过80%。分配效应的作用方向不明确,其在2010—2014年阻碍了贫困的减少,而在2014—2018年,由于收入分配得到改善,分配效应又促进了贫困的减少。

中国于2015年开始实施精准扶贫政策,并在2019年的《政府工作报告》中提出了“打赢脱贫攻坚战”的目标,从政策以及意识上高度强调了减贫作为政府工作目标的重要性、突出性。此后,又于2017年在党的十九大报告中提出了要实施乡村振兴战略。这一系列政策、目标、战略的出台,使社会对贫困群体和农村发展的关注不断提高。因此,从2014年开始,中国经济增长的益贫性显著增强,低收入群体的收入增长幅度更快,分配方式更加有利于贫困人群,不平等程度得到一定程度的缓解。这间接说明了精准扶贫政策、脱贫攻坚目标、乡村振兴战略使得贫困人群得以包容于经济发展中,在一定程度上缓解了相对贫困。尽管2020年中国实现了全面脱贫,但提升低收入群体收入水平、缓解相对贫困、改善生活状况、实现共同富裕将是政府长期的目标追求。党的十八大以来实施的改善收入分配(精准扶贫、脱贫攻坚等)的政策已经取得一定效果,其基本政策内容和方向应在今后继续延续,以提升经济发展的包容性。