被害人过错情节法定化的理论证成与实践路径

2023-09-25雍自元

雍自元

(安徽师范大学 法学院,安徽 芜湖 241000)

“过错”不仅是一个社会生活中的语词,也是一个法律概念。[1]刑事案件中被害人过错是指能影响犯罪人定罪量刑的被害人过错,这也是本文探讨的被害人过错。被害人过错是否适用、如何适用直接关系到犯罪行为人刑事责任的大小和刑罚的轻重,关乎当事人切身利益,也关乎罪责刑相适应原则的落实,进而影响司法公正的实现。司法实践中被害人过错客观存在,司法机关对于被害人过错的适用已屡见不鲜。

一、被害人过错在司法实践中的适用状况

(一)涉被害人过错案件数量攀升

以刑事案件—被害人过错为关键词,截止2023 年4 月20 日,在中国裁判文书网上搜索发现,2003 年到2021 年间共有文书3532 篇。具体情况见表1:

表1 2003-2021 年涉被害人过错案件数量表(单位:件)

从表1 可见,从2003 年到2013 年,涉及被害人过错的案件数量极少,只有几十件甚至几件,从2014 年开始,涉及被害人过错的案件数量开始增长,最高达到2019 年的579 件。这说明在刑事案件中,辩护方越来越重视运用被害人过错这一情节为被告人进行辩护,控辩双方围绕被害人过错是否适用、如何适用的争议也越来越多。

(二)司法文件对被害人过错的肯定

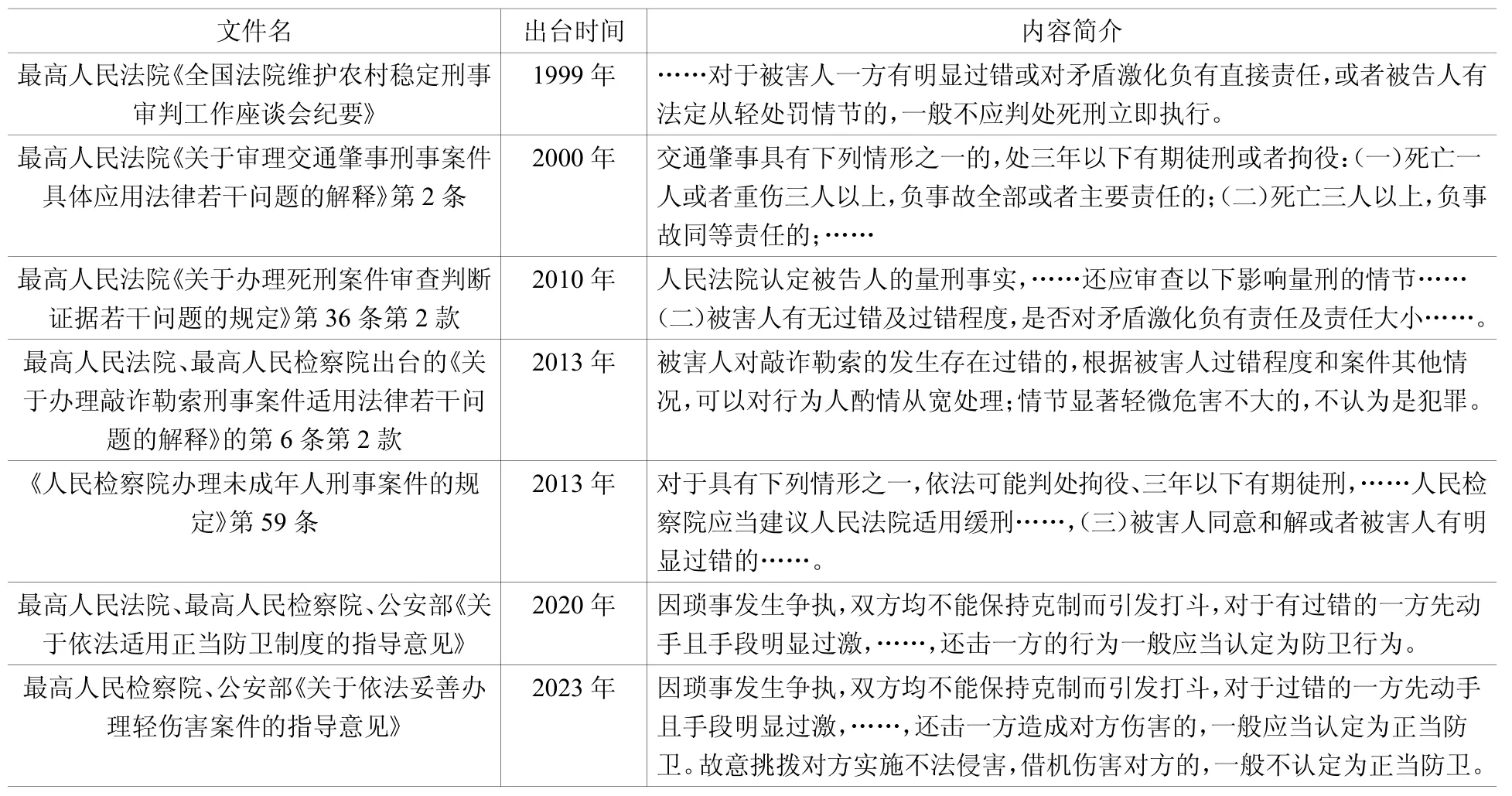

最高司法机关对部分案件、个案中涉被害人过错问题作出了规定,详见表2。

表2 司法文件中关于被害人过错的规定情况表

上述司法文件的出台表明,最高司法机关对被害人过错在量刑甚至在定罪中的作用已经予以了肯定。正如有学者所指出的,我国出台的司法解释明确规定——交通肇事罪以及故意杀人罪中因被害人过错减轻处罚——代表着引导司法实务走向的重要风向标。[2]

(三)被害人过错在司法裁决中受到重视

1.司法机关对被害人过错予以界定

在最高人民法院刑事审判庭编写的刑事审判参考指导案例中,对被害人过错予以了关注,如官某明故意杀人案(第344 号)、刘某利故意杀人案(第556 号)、余某希故意伤害案(第1368 号)等。这些案例在“主要问题”或者“裁判要旨”部分,对被害人过错的含义及其成立条件作出了界定。如余某希案的裁判理由部分指出,刑法意义上的被害人过错是指被害人出于主观上的过错实施了错误或不当的行为,且该行为违背了法律或者社会公序良俗、伦理规范等,侵犯了被告人的合法权益或其他正当利益,客观上激发了犯罪行为的发生。由此可见,首先,过错行为的实施者是被害人;其次,被害人实施的行为违反了法律规定,或者违背社会公序良俗、伦理规范,应当受到社会的否定性评价;再次,被害人主观上具有过错。即被害人主观上是故意或过失的心态,应当受到法律或道德上的谴责;最后,过错行为与犯罪行为的发生之间具有关联性。

2.被害人过错情节在司法案件中得到认可

被害人过错作为酌定量刑情节在部分司法案件中得到了认可与运用。在王某故意杀人案(刑事审判参考指导案例第19 号)中,王某因被害人存在过错得到从宽处罚,在余某希故意伤害案(刑事审判参考指导案例第1368 号)中,因被害人存在过错,而减轻了余某希的民事责任;在高某某故意伤害案(刑事审判参考指导案例第1369 号)中,因被害人存在过错,死缓犯高某某没有被认定为“情节恶劣”。在交通肇事案件中,对于被害人存在过错的499 个案件中,有318 个案件肯定了被害人过错行为对行为人量刑产生影响,占案件总数的64%。[3]近年来,在一些引发社会关注的热点案件中,司法机关也考虑了被害人过错,如在山东辱母案中、江苏女辅警敲诈勒索案中,人民法院最终均认为被害人存在过错,从而对犯罪人从宽处罚。

(四)被害人过错认定情况较为混乱

作为酌定量刑情节,被害人过错在司法实践中的适用没有统一标准,不同的司法机关对于是否适用及如何适用该情节认识不一致。在前述山东辱母案中,一审法院没有考虑被害人过错,判处于某无期徒刑,剥夺政治权利终身,二审法院认为被害人侮辱于某的母亲,存在严重过错,于某具有防卫过当等情节,对于某减轻处罚,改判其有期徒刑5 年;在江苏女辅警敲诈勒索案中,一审法院没有考虑被害人的过错,判处被告人许某有期徒刑13 年,并处罚金人民币500 万元。二审法院考虑到被害人自愿与女辅警发生不正当性关系,被敲诈后担心丑行被曝光而交付财物,被害人均存在过错,因而对许某减轻处罚,判处其有期徒刑7 年,并处罚金人民币30 万元。这些案件的审判过程与结果表明,司法机关对于被害人过错的认定缺乏统一的标准,司法人员对于被害人过错认定随意性大,结果导致量刑迥异,影响司法公正。

二、刑法对于被害人过错情节关注不足

当被害人过错成为刑事司法中常见问题时,被害人过错对刑事责任的影响也必然成为了一个不能回避的理论与实务问题。[4]针对实践中客观存在的被害人过错问题,司法机关及时作出了回应,出台了司法文件,也在司法案例中对被害人过错的概念和适用条件进行了界定,这些努力是值得肯定的。但是,司法解读不具有权威性,也不具有指导功能。司法文件是零星的、不具有普适性,且效力有限。为了从根本上解决被害人过错在司法适用中的问题,应在立法上确立被害人过错的地位,明确其概念、适用条件和适用幅度。但遗憾的是,立法并没有对被害人过错问题给予应有的关注。

(一)被害人过错没有被作为法定量刑情节

当前,我国刑法体系尚处于传统的“被告人-国家”二元结构体系,[5]刑法对于量刑情节的规定立足于犯罪人视角,侧重考察犯罪人刑事责任年龄、能力、犯罪的形态,以及犯罪后的悔罪表现,如自首、立功、坦白、认罪认罚等。这种量刑情节设计以犯罪人为中心,其理论依据为:犯罪是加害人单方面的行为,被害人是无辜的受害对象,正是加害人的行为导致被害人的产生。被害人不应该受到谴责,而是应该被同情的对象,真正应该受到谴责的是加害人,也就是刑事诉讼中的被告人。从犯罪人单方面视角确定量刑情节忽略了一点,即犯罪往往是加害人与被害人的双向互动过程,对于某些犯罪的发生与升级,被害人可能存在严重的过错,甚至可能出现角色反转。被害人是犯罪行为的相对方,是犯罪事实的组成部分。法定量刑情节不应仅仅囿于犯罪人的表现,也应关注犯罪被害人,将被害人过错纳入法定从宽处罚情节。

(二)被害人过错没有被作为常见犯罪的量刑情节

被害人过错在司法机关出台的量刑规范文件中曾经昙花一现,然后就彻底销声匿迹。2010 年10 月1 日生效的《人民法院量刑指导意见(试行)》(以下简称《意见》)第26 条中规定,被害人有重大过错的,对被告人轻处30%;有一般过错的,轻处10%。但《意见》于2015 年1 月已被废止,不再具有法律效力。在最高人民法院2013 年12 月出台的《关于常见犯罪的量刑指导意见》,2017 年出台修订后的《关于常见犯罪的量刑指导意见》,2017 年印发的《关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》,以及2021 年7 月1 日生效的最高人民法院和最高人民检察院联合印发的《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》(以下简称《量刑指导意见(试行)》)中均没有将被害人过错作为常见犯罪的量刑情节。由此可见,被害人过错没有被作为常见犯罪的量刑情节。

综上可见,虽然司法实践中,被害人过错已经成为一个不可忽视的、影响加害人量刑的因素,但是,至目前为止,刑法缺乏对于被害人过错情节的明确、权威的规定。立法与司法之间出现了断裂,立法滞后使被害人过错对加害人的影响处于不确定状态,规范依据的缺失可能造成司法机关在适用被害人过错情节问题上的随意性。申言之,被害人责任属于酌定量刑情节,即对其采纳与否属于法官的自由裁量权,从而导致司法实践中法官不愿甚至不敢考虑被害人责任因素而减轻行为人的刑事责任[6]。

三、犯罪被害人过错情节法定化的必要性与可行性

如前所述,被害人过错已经成为刑事案件中经常出现的争议焦点和辩护理由,为了规范司法实践中该情节的适用,刑法应该及时跟进,将被害人过错情节法定化。

(一)被害人过错情节法定化的必要性

被害人过错情节法定化不仅可以为司法机关提供明确、具体的法律依据,而且有助于规范司法机关对于该情节的适用,促进司法公正。

1.为司法机关适用被害人过错情节提供权威、具体的法律依据

将被害人过错纳入刑法作为法定从宽量刑情节,并对其概念进行明确,对其适用条件和适用幅度进行规范,能为司法机关适用被害人过错情节提供权威、明确的依据和具体标准,同时也能规范司法机关对该情节的适用,落实罪责刑相适应原则,一举多得。正如高铭暄教授所言,由被害人在刑法中的重要地位以及被害人过错在刑罚裁量中的重要影响所决定,应当在立法上将“被害人过错可以减轻或从轻犯罪人的刑罚”这一酌定情节法定化。[7]陈兴良教授也指出,为了减少和限制故意杀人罪的死刑适用,在立法上有必要将被害人有过错这一酌定从轻情节法定化。[8]

2.促进类案类判,助力司法公正

习近平总书记深刻地指出:“公正是司法的灵魂和生命。”[9]类案公正是司法公正的应有之意,英国学者米勒解释了原因,他认为,如果前后两个案件在关键方面都极为相似,那么后一个案件的当事人一定会对法官作出前一个案件相同的裁决抱有期待,而如果依照截然相反的原则裁决了后一个案件,这就是一种很大的不公。[10]类似案件不同判决不仅损害了法的统一性与确定性,容易造成特定当事人对司法的不满,也容易使当事人和社会公众产生司法不公正的感受。因此,类似案件类似判决对于司法公正具有重要的、不可或缺的构成性意义。[11]将被害人过错作为法定从宽量刑情节,能统一法律适用标准,指导各级人民法院在审理类似案件时作出类似判决,提升人民群众司法公正的感受。

3.增进社会文明,促进社会和谐

社会文明与和谐的前提是全体社会成员遵纪守法。将被害人过错作为法定从宽量刑情节,即向社会宣告:国家不会无原则保护被害人,法律对于被害人过错持否定态度,如果被害人因自身过错引发或激发犯罪行为,使自己受到侵害,被害人也要分担部分责任。虽然法院不会追究被害人的法律责任,但加害人可以因被害人过错得到从宽处罚甚至因犯罪情节轻微而不被起诉或被免予刑罚处罚。这样的规定可以促使公民自觉约束和规范自己的行为,消除戾气,遵纪守法,行为文明,进而促进社会和谐。

(二)犯罪被害人过错情节法定化的可行性

被害人过错情节法定化具有理论依据、法律与政策支持,它们使被害人过错纳入法定从宽量刑情节成为可能。

1.理论依据

犯罪学和刑法学理论的研究成果为被害人过错情节法定化提供了理论依据。

(1)犯罪互动理论。人类对于犯罪被害人问题的认识经历了从行为人一元主义视角到“行为人—被害人”二元主义视角的演变过程。德国犯罪学家冯·亨悌在1941 年发表的《论犯罪人与被害人的相互作用》一文中指出:“在犯罪行为进行的过程中,受害人不再是被动的客体,而是主动的主体。在犯罪行为的产生和进行过程中,受害人也是在起作用的。”[12]从某种意义上说,被害人决定并塑造了罪犯,尽管最终结果是单方面的,但是,被害人与犯罪人之间具有深刻的互动关系。[13]以色列学者门德尔松也认为,犯罪人与被害人之间是相互伴生的,并将这种关系称之为“刑事伙伴”关系。[14]20世纪70 年代,犯罪被害人在现代犯罪学中确立了自己的地位。这些研究表明,被害人并不总是无辜的,他们自身的行为可能导致犯罪行为的发生或者是加剧犯罪侵害的程度,因此,在某些案件中,法官在定罪量刑时可以对犯罪人酌情进行从轻或者减轻处理。

(2)被害人自我答责理论。被害人自我答责理论是德国刑法中的一种归责理论,该理论自创立以来不仅在理论界引起极大关注,而且在1984 年德国联邦法院处理的“海洛因注射案”中得到运用。尽管自我答责的含义不统一,但其共同点在于,都指出因被害人过错激发或者引起他人的加害行为,被害人应该为自己的过错承担责任。从法领域角度来讲,“受害人自我答责地接受了风险,从而阻止了其他行为者对相应风险的管辖,这也就意味着,在这种场合下,其他行为者不再是不容许地入侵了他人(受害者)的权利领域”[15]。此时所谓的被害人一方面固然是法益主体,另一方面却也通过自己的冒险行为表明其法益的不值得保护。[16]从犯罪构成角度分析,“被害人”和“犯罪行为人”同时促进了犯罪事实的发生,共同分担了不法,因此,“被害人”实际上同时具备“犯罪人”的身份。[17]行为人虽然造成了被害人的损害,但由于被害人存在过错,行为人可以不构成犯罪。在行为过程中,被害人基于自己的认识与意志自陷危险或接受危险,对行为与结果起到了支配作用,因而对结果的发生应属于被害人的答责领域,对被害人予以归责,相应地对行为人予以出罪。[18]即使行为人构成犯罪,但由于被害人存在过错,因而在量刑环节,行为人可以因被害人过错而得到从宽处罚。申言之,一旦被害人过错被认定,那么必然是从谴责被害人的角度对犯罪人的刑事责任进行减轻处罚。[19]

2.立法融入可能性

被害人过错情节法定化与刑法的立法内容与立法精神相吻合,与宽严相济的刑事政策以及法律公平正义的价值追求相一致。

(1)被害人过错蕴含于刑事法律当中。我国《刑法》第37 条规定,对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。我国《刑事诉讼法》第177 条第2 款规定,对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。被害人过错引发犯罪,激化犯罪的,可以作为犯罪行为人犯罪情节轻微的表现,从而对于犯罪人不起诉或者免予刑事处罚,这样的司法案例已经出现。2021 年6 月12 日,陕西省渭南市白水县35 岁男子张某甲得知女儿被人猥亵,将猥亵者打伤,后者经鉴定为轻伤二级。白水县检察院认为,张某甲主动投案,如实供述罪行,自愿认罪认罚,且被害人张某乙有严重过错,遂依据刑事诉讼法第177 条第2 款,将其行为认定为犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚,遂决定对张某甲不起诉。

(2)被害人过错是正当防卫制度设计的基础。根据我国《刑法》第20 条的规定:为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任;正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚;对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。

该条规定中列出的三种情形无不与被害人过错有关。不法侵害人(被害人)基于主观上的故意或者过失,向防卫人实施侵害行为,其本身存在过错,因而,防卫人有权利对其实施防卫行为,造成其损害的,当然不能作为犯罪行为;即使防卫行为过当,也因为被害人过错在先而应该对防卫人从宽处理。而对于不法侵害人(被害人)实施的一些严重危及人身安全的暴力犯罪,被害人过错程度深,社会危害性大,因此,即使防卫行为造成不法侵害人(被害人)伤亡的,防卫人仍属于正当防卫。

“法不能强人所难”已经成为一般人心中牢不可破的信条。[20]被害人存在过错,招致自身的被害,是咎由自取,如果令防卫人承担刑事责任无疑是对防卫人苛刻的要求,有悖公正。综上可见,被害人过错是正当防卫制度设计的基础,以法律维护公平正义是正当防卫制度的价值底色。

(3)被害人过错隐含于“以事实为依据,以法律为准绳”的量刑原则当中。刑法第61 条规定,对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。该量刑原则中规定的犯罪事实、情节都可以将被害人过错纳入其中,作为对犯罪人从宽量刑的情节加以考虑。

3.政策支持

政策是国家或政党为实现一定历史时期的目标与任务而制定的行动准则。被害人过错作为决定和影响定罪量刑的情节具有政策依据。

(1)被害人过错情节法定化符合融德于法的政策。在全面推进依法治国的新时代,“坚持依法治国和以德治国相结合”是实现全面推进依法治国总目标必须坚持的重要原则。在依法治国与以德治国相结合的治理模式中应特别强调在法治建设各个环节都应遵循社会主义核心价值观的精神引领。2018 年5 月,中共中央印发的《社会主义核心价值观融入法治建设立法修法规划》提出,力争经过5到10 年时间,推动社会主义核心价值观全面融入中国特色社会主义法律体系。习近平总书记指出,“立法、执法、司法都要体现社会主义道德要求,都要把社会主义核心价值观贯穿其中,使社会主义法治成为良法善治”,“要坚持公正司法,发挥司法断案惩恶扬善的功能”,[21]“要坚持依法办事,让遵法守纪者扬眉吐气,让违法失德者寸步难行。”[22]由此可见,在立法和司法中弘扬社会主义核心价值观是党和国家的司法政策。立法和司法应该坚持维护道德情感,惩罚为非作恶的鲜明立场。公平正义、和谐友善等价值蕴含的实际上都是常识常理常情,是人们内心的道德情感和朴素的正义观。

在被害人存在过错的案件中,首先,被害人虽然因为加害人的行为受到了损害,但这种损害是由被害人引起或者激发的。被害人要对案件的发生承担一定的责任,加害人因被害人过错而不受处罚或者得到从宽处罚合情合理,恰当衡平,符合公平正义的本质要义。其次,在被害人存在过错的案件中,加害人本无侵害他人的故意或者过失,只是在被害人过错的激发下,产生了加害行为,进而使被害人受到损害。加害人的行为可能构成犯罪,但考虑其主观恶性和犯罪的前因后果,理应对其从宽处罚,这符合普通大众关于是非对错、善恶因果的基本认知和道德情感。

(2)集资诈骗犯罪中的被害人损失自负为被害人过错纳入法定从宽处罚情节提供了政策参照。2021 年5 月1 日施行的《防范和处置非法集资条例》第25 条第3 款规定,因参与非法集资受到的损失,由集资人自行承担。众所周知,国家负有维护人民群众生命财产安全的职责,但国务院对于参与非法集资的受害人却直接作出“损失自负”的规定,这样规定的依据就在于参与人明知高额利息背后潜存的风险,仍然心存侥幸地参与集资,对集资诈骗犯罪的发生与得逞具有促进作用,因而他们对于自身财产损失存在过错,在损失无法追回的情况下,只能自负其责,为自己的过错买单。

综上可见,被害人过错作为法定量刑情节有现实必要性,也有理论、法律和政策依据,因而具有可行性。

四、被害人过错情节法定化的路径

被害人过错情节法定化的路径可以从刑法、指导性案例和《量刑指导意见》三方面综合考虑,作整体设计。

(一)将被害人过错纳入刑法第61 条当中

世界上很多国家都明文规定,被害人过错是法定从宽量刑情节,如《俄罗斯联邦刑法典》第61 条将由于受害人的行为不合法或不道德而实施犯罪一项作为法定减轻处罚的情节。《芬兰刑法典》将“被害人异常的巨大过错作用”作为降低被告人刑罚的理由之一。《瑞士联邦刑法典》第64 条规定,“在出于值得尊敬的动机、行为人因被害人行为的诱惑、非法刺激或侮辱造成行为人愤怒和痛苦这三种情况下,法官可对行为人从轻处罚”。

借鉴这些国家的做法,我国可以考虑以明示的方式将被害人过错纳入到刑法第61 条规定的量刑原则当中。建议将该条修改为:对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,考虑犯罪被害人的过错,依照本法的有关规定判处。这样调整没有破坏原条文结构,也将被害人过错巧妙融入其中。

(二)通过指导性案例界定被害人过错的含义及认定条件

在刑法中确立被害人过错的地位只是第一步,被害人过错的概念和认定条件需要进一步细化,才具有操作性。虽然最高人民法院刑事审判庭编写的刑事审判参考中涉及被害人过错的指导案例已经有数个,但这些案例中对于被害人过错的成立条件的解读并不一致,而且层级低,效力有限,不足以作为人民法院的办案依据。为此,建议由最高司法机关发布指导性案例,在裁判要旨中确立被害人过错的含义及其认定条件。具体而言,可以将被害人过错界定为:被害人故意或者过失实施了违背法律、社会公序良俗、伦理规范,进而引发、激化犯罪人实施侵害的事实。其认定条件为:(1)过错行为应受谴责性应当达到一定的程度。轻微悖德行为、被害人的疏忽、衣着暴露等均不属于刑法意义上的被害人过错,不能成为从宽处罚犯罪人的理由。(2)被害人过错与行为人加害行为具有时间上的关联性。(3)被害人过错与加害人行为之间具有因果性。(4)被害人过错损害的是加害人的合法权益。只有这些条件同时具备,才能作为刑法上的被害人过错。

(三)将被害人过错纳入《量刑指导意见(试行)》当中

《量刑指导意见(试行)》是助力司法机关准确量刑的重要指导。将被害人过错纳入量刑规范当中对于促进被害人过错在司法实践中的正确运用至关重要。在2021 年7 月1 日生效的《量刑指导意见(试行)》当中,共列举了23 种常见犯罪,交通肇事罪、故意伤害罪、诈骗罪、集资诈骗罪、敲诈勒索罪等均位列其中,而这些罪也是被害人过错出现率较高的犯罪。在某学者统计的39 件故意伤害案件中,有12 件案件明显与被害人过错有关联,占这个罪名案件总数的30.7%。[23]而在故意杀人罪中,受虐妇女杀夫则是一种非常典型的因被害人过错而引发的犯罪。因此,将被害人过错纳入《量刑指导意见(试行)》作为常见犯罪量刑情节有必要性和现实性。一般认为,行为人责任与被害人过错之间呈现反比关系,被害人过错越大,则行为人责任越小,反之亦然。[24]据此,在《量刑指导意见(试行)》中可以考虑分两个档次规定。即,犯罪被害人有过错的,可以减轻基准刑的10%-30%;有重大过错的,可以减轻基准刑的30%-40%。

综上可见,被害人过错情节法定化需三管齐下,即通过刑法、指导性案例和《量刑指导意见》综合发挥作用,这样不仅能弥合刑事司法与刑事立法在被害人过错问题上的断裂,也能使立法更具科学性、可操作性和针对性,使司法适用更具统一性和有效性。