以“教—学—评”一体化,推动语文课堂全新转型

2023-09-24何捷

何捷

[摘 要]《义务教育语文课程标准(2022年版)》颁布后,语文教学有了可喜的开局,同时也存在着三大典型的误区:盲目求“大”、过度填写学习单、简单加挂学习任务群,这样导致学生的语文核心素养得不到有效提高。为此,教师要深刻领悟语文新课标的精神内涵,恪守“教—学—评”一体化的核心理念;要回归对文本的全面、深入解读,落实日常教学的规定性动作;要积极突围与创新,让学生的核心素养在实践中不断提升。这样教学,不仅能促进语文新课标的高效实施,提高课堂教学效率,而且能促进教师专业素养的全面发展。

[关键词]语文新课标;“教—学—评”一体化;实践误区;教学策略

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2023)22-0001-05

[基金项目]此文系福建省教育科学“十四五”规划2022年度“协同创新”专项:新课标背景下语文学习减负增效的实践(课题编号:Fjxczx22-098)的阶段研究成果。

2022年4月教育部颁布了《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)。语文学科一向是课程改革的急先锋。语文新课标提出的新理念得到了有效落实。尤其是“教—学—评”一体化的思想,一线教师不断解读,并及时在日常备课、设计与课堂中具体落实,进行了有益的尝试。

一、“教—学—评”一体化在新课程背景下的实践误区

由于语文新课标提出的新理念多、前瞻性强,一线教师研究的时间短,导致部分教师没有充分、正确地理解语文新课标的理念,导致“教—学—评”一体化的教学陷入误区。具体表现在以下三方面。

(一)盲目地求“大”

“教—学—评”一体化,较以前教学最主要的变化体现在“教”上,具体落实在“大”上,即指向广泛流行的“大概念”“大单元”等教学策略。刘徽博士在《“大概念”视角下的单元整体教学构型》一文中将“大概念” 定义为“可以被界定为反映专家思维方式的概念、观念或论题,它具有生活价值”。“大概念”“大单元”本身并没有问题,误区产生在推广、执行的方式和力度上。孙绍振教授说:“异域教育理论能不能在中国获得生命,不是在引进之时,而是在与本土文化基因的龃龉中不断纠错、澄明的漫长过程中。对于异域教育理论,最终的目的并不是引进,而是借助它来创造中国特色的教育理论。”可以说,部分地区、学校强制统一进行“大概念”教学,这就是问题。

(二)教学全程充斥学习单

“教—学—评”一体化,最直观、最具体的方式是设计各种学习单(学习任务单),让学生完成。 学习单是教师依据教学目标设计的学习任务,提供给学生进行自主学习,以达成学习目的的一种支架。这种原本适应学习需要的工具支架,由于过度依赖,已经超越了学习本身,取代学生的学习,成为学生学习的负累。当课堂学习被异化为“亮出学习单—填写学习单—汇报结果—亮出下一个学习单”时,课堂教学的价值已经消减。

(三)简单加挂学习任务群

语文新课标提出“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现”。这是“教—学—评”一体化在课程层面的变革。不少一线教师对学习任务群的理解还不到位,加之急需展示最新成果,于是就给课堂简单地加挂一个任务群的“帽子”, 原封不动地照老样子教,便说是某一学习任务群的教学。

落實语文新课标倡导的“教—学—评”一体化,并不是形式上的简单改变,而是从内容到形式的深刻变革。语文新课标提出的新理念,更强调教师在备课与执教中,注重对教学目标的真正理解、对学情的切实把握、对评价方式及功能的重新设定,在具有语文学习特征的实践活动中真正提升学生的语文核心素养。

二、“教—学—评”一体化在新课程教学中的执行方案

语文新课标理念下,一线教师亟待在实践中找到方向,改变现状。在教材解读、备课、设计与执教等过程中,注重以下三方面,有助于一线教师走出误区。

(一)恪守教学的铁律:从理解目标出发,落实“教—学—评”一体化

要确保课堂教学“教—学—评”一体化,就要先确定教学目标。有了目标的指引,无论是教师的教、学生的学,还是针对教与学的评价,就都能保持一体化,形成教学的向心力。评价能直观地检测教师的教学指导以及学生的学习活动是否达成目标,在哪些方面还需要调整、改进,从而确保教学的高效。

1.目标的理解与叙写

统编语文教材在单元导读页中就呈现出学习目标,但陈述上相对较为概括,覆盖面大,指向较为模糊、笼统。这就需要一线教师既要对目标进行分析、细化、拆解,将其与单元课文相对应,也要与语文新课标的学段目标相关联,将它转化为具体的、可执行的、能检测的目标。

例如,统编语文教材三年级上册第四单元,语文要素之一为“学习预测的一些基本方法”,这就是这一单元的阅读教学目标。对这一目标进行转化,教师可采用以下具体的分解程序。第一步,确定学习指令词。从目标中,找出单元学习中最需要实施的学习行动——“学习”。第二步,扩展或剖析指令词。“学习”在狭义上指学生的学习,它需要在教师的指导下,有目的、有计划、有组织、有系统地进行。学习的内容包括知识、技能、方法、策略等,学习后能解决相关的问题,形成阅读能力。可见,本单元需要学生获得相关的知识、技能、方法、策略,形成能力,具有迁移运用的创造性。这与语文新课标第二学段阅读目标所提倡的“学习阅读方法”是吻合的。第三步,确定核心学习内容。本条目标的核心内容是“预测的一些基本方法”。预测,就是对文本未曾出现的部分进行猜想、测定、推演。猜读就是本单元中最常见的阅读方法。

理解目标后要对其进行具体表述。表述时应把握三个原则:一是主体性原则,目标的实施者为学生,表述为“学生应知道……”“学生要能够……”;二是可执行原则,目标要求是真实可行的,行动的结果是可观、可测的;三是完整性原则,需要考虑学习指令词是否可执行、学习内容是否能落实、与语文新课标要求是否匹配等。下,学习结果应达到设定的程度,且能适当顾及同一体系目标的前后衔接,明确学生之前能做到什么、学习之后还有何发展空间。

2.学习证据的表现与支持

“证据”即学习活动中的表现,既反映学习是否正在发生,也指学习的成果,说明学习是否有效。确定目标之后,就要充分开展学习活动。在此期间,就要展示学习证据,表现证据与目标之间的关联,借助评价在教学推进中保持目标与教学一致。

正如崔允漷教授所说“教—学—评”一致性是课程思维,“需要一致性地思考在目标统领下的教学、学习、评价的问题,所有单一或点状的思考都不是课程思维”。(如图1所示)学习证据紧紧围绕目标,让教师的教、学生的学、教学评价三方面形成相互关联统一的系统。

开始学习时,依据学习目标指导学生收集、汇总已有的学习证据,了解学生学习的基础。对该环节的评价,可以帮助教师明确学生对目标的理解,预判后续目标达成的可能性。在推进学习的过程中,学生围绕目标展开学习活动,并形成新的学习能力,自然就会产生新的学习证据。这时,教师要根据学生表现出来的新的学习情况及时进行评价,并基于证据及时反馈、调整教学。最后,在完成学习后回顾目标,根据最终的、直观的学习证据帮助学生判断教学目标的达成:学了什么、学到了吗、学得如何。评估分析最终的学习证据,能为下一阶段学习目标的确定提供条件。构建在证据基础上的学习,能紧扣目标,印证学习的存在,协调“教—学—评”三个方面,实现教学目标的高效达成。

例如,统编语文教材四年级上册第八单元,语文要素之一是“了解故事情节,简要复述课文”。教学其中的《扁鹊治病》一课时,教师进行统筹设计,安排了4个学习环节(见表1)。教学设计时,除了考虑教学环节,还要考虑学生的学习活动以及每个环节的课堂评价,这样将所有的表现结果连缀成链条,共同证明学习目标的达成。

3.评价的分类嵌入

首先,从程序上来说,评价应嵌入教与学的整个过程。评价在教学过程中不是在教与学之后,而是随着教与学展开,形成统一的整体。有时教完再评,评完再学;有时学完先评,评后再教,教、学、评三者不断地交替出现。其次,从时间上来说,评价是随机、不定时进行的。评价生发的时间、评价时间的长短、评价频率的高低等,都不是教师事先设定,而是由教学过程中的学情随机而定。最后,从评价的结论来看,也不是固定不变的。评价基于学情,针对不同个体给出。评价的结果体现教师对目标的理解、对学情的把握、对不同个体学习发展规律的认识。

在学生展示学习证据时,评价要镶嵌其间,并不断调整教与学的步骤、节奏、内容、形式等,使之不断形成有机的整体。评价的嵌入,按照不同的区间与指向分为以下两类。第一类,聚焦学习过程进行评价:学生在学习过程中,是否能按照特定的程序进行?学生能否明晰这一程序的步骤?目标达成所需要的支持证据,是否可在这一过程中收集完成?第二类,聚焦学习结果进行评价:结果能被客观地描述和评价?结果是否与目标保持一致?是否安排教学环节来评价结果?无论哪一类,都是为了对教与学进行实时评估、调校、融合,保持对目标的一致追求。

(二)落实规定性动作:在文本解读中满足“教—学—评”一体化的需要

解读文本,是教学的预备动作。“教—学—评”一体化是语文新课标所期待的教学呈现出的结果。这一结果在预备阶段就必须得到重视。解读文本时,为实现“教—学—评”一体化,教师需要在日常实践中刻意练习。具体来说,在以下三个方面需养成习惯,并不断进行。

1.积极研究教材,以解读助力目标实现

统编语文教材的编排独具特色,设置有导航系统、助学系统、选文系统等。不同系统都设置有便于学习的部件。解读时,教师应特别关注教材的编排特色,在解读目标后,要充分借助教材的各个系统,安排学习流程,促进目标的达成。

下面以四川成都市青羊区特级教师黄莺执教的统编语文教材六年级上册第七单元的《伯牙鼓琴》为例,进行具体解释。

(1)关注单元导语中人文主题和语文要素,确定教学方向。“艺术之美”是本单元的人文主题,“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”是本单元的语文要素。因此,在教学时应重点指导学生品味文字,借助语言文字从各个角度展开想象,进入情境,从而身临其境地感受艺术的无穷魅力,加深对文本的理解和感受。落实在《伯牙鼓琴》一课的教学中,要带领学生根据锺子期赞美俞伯牙鼓琴的语句,涵泳品味,展开想象,体味音乐之美。

(2)借助助学系统——课后练习及“资料袋”,明确教学目标。课后练习第二题是“‘伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。’說说这句话的意思,再结合‘资料袋’和同学交流感受”。“资料袋”介绍了俞伯牙、锺子期的传说及演变过程,并引申出“知音”“高山流水”的文化含义,最后列举有关“知音”的古诗名句。课后练习及“资料袋”除了提供背景资料,让学生体会人物的情感,加深对文本的理解,还提示教师,本文是知音文化的源头,显然适合作为定篇进行教学。王荣生教授认为,学习定篇类课文,应在熟知经典、透彻地领会文本的同时,积淀文学、文化素养。因此,本课教学应该在理解课文内容,体会俞伯牙、锺子期深厚友情的基础上,了解知音文化的博大精深,并传承优秀的传统文化。

结合单元的人文主题和语文要素,紧扣课后练习,具体制订本篇课文的目标:

1.能借助锺子期赞美俞伯牙的语言展开想象,感受音乐之美。

2.能品味文字,感受俞伯牙、锺子期之间的深厚情谊。

3.能说出对最后一句话的理解,结合“资料袋”交流自己的感受,感受知音文化丰富深厚的内涵,传承优秀文化。

以上教学目标的确定较为精准,原因在于对教材编排意图的准确把握。借助表现编者意图的助学系统,规约、固定了教学要点,能确保教学不偏不倚,适切得当,从而达成教学目标。

2.寻找文本的陌生化,确立解读的突破口

“陌生化”指的是解读文本时第一次看到就感觉新鲜的词句、特殊的表现形式等。文章中的这些地方是教学的突破口,也是最值得探索、最需要引导的学习点。同时,评价能促进学生的学习不断迈向深入。

《伯牙鼓琴》一文非常注重对字句的推敲锤炼。对文字语言的锤炼、行文章法的讲究,不仅是一种技巧上的追求,更是一种情意甚至是对理、志、道的追求。因此,文本解读时,教师应在表现文章思想、志趣的关键处,带领学生推敲品味,猛锤重击。

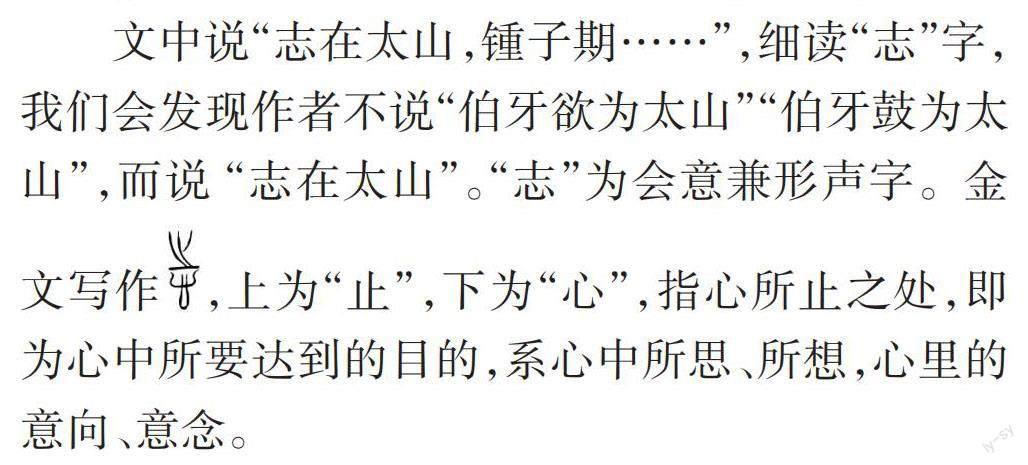

文中说“志在太山,锺子期……”,细读“志”字,我们会发现作者不说“伯牙欲为太山”“伯牙鼓为太山”,而说 “志在太山”。“志”为会意兼形声字。金文写作,上为“止”,下为“心”,指心所止之处,即为心中所要达到的目的,系心中所思、所想,心里的意向、意念。

对这个“志”字的分析,我们分明感受到知音的两层境界。第一层境界:知心——心灵的交融。從“志”可知,子期不仅能从伯牙的琴声中听出高山、流水、劲松、明月……而且经由音乐触及伯牙的内心、俞伯牙的心意。有这样心领神会、心心相印的真知己,何其幸也!第二层境界:知志——精神的共鸣。“志”本意为“心之所向”,后引申为志向。伯牙、子期已超越了音乐技艺的互相理解,进入了精神契合的境界。《太平御览》记载,为学琴伯牙曾独自一人到东海的蓬莱山,远观苍茫大海,近听海涛拍岸、虫鸣鸟啼,恍然间醍醐灌顶,以琴写心,谱下《高山流水》千古名曲,实现了心与琴、天与人的完美融合。锺子期听懂的不仅是伯牙的琴音,更是听懂了伯牙忘却“小我”, 以天地自然为“大我”的宇宙精神。因此,两人相通的不仅仅是心灵,更有精神的共鸣与契合。

因此,教学设计时可围绕“志”字展开深入引导,使学生深入学习。

(1)出示“志”的字面意思;(2)将“志”换成别的词(欲、想、思),发现作者的言外之意;(3)出示“志”的金文,知道音乐不仅表达伯牙心中的所想所思,更描绘了他的志趣、志向;(4)创设情境并引入伯牙创作《高山流水》的背景资料,使学生深切体悟音乐凝聚了伯牙志存高远的精神追求,理解伯牙与子期二人已超越了音乐技艺的层面,步入了精神共鸣的大境界。

3.落实新理念,解读让学习不止于“这一篇”

语文新课标提倡突破单篇教学的局限,拓展学习的边界,引导学生积极主动迁移、运用学习成果,解决真实的问题。因此,教学不应盯着“这一篇”,而应该遵循“教一篇,带多篇,读整本书”的理念。解读文本时,教师要充分查阅资料,构建课内外链接与延伸的框架,让学习更富有时代精神。这样,学生学习文本时,就会积极地调动相关经验,激活自己的储备知识、技能,不断获得新的发展。评价,也会因为文本的关联性、多样性而变得更加多元丰富。

仍以《伯牙鼓琴》一课的教学为例。根据课后“资料袋”的提示,梳理文献发现,“知音”一词最早见于《吕氏春秋∙本味》,后见于《列子·汤问》,明冯梦龙在《警世通言》中将其扩为小说,广为流传。 “知音”一词最初指“辄穷其趣” “君所思即我所思”的对音律的通晓,后来用于表现知己之间精神共鸣、生死不渝的挚情,进而引申到对作品、人品的赏析理解。千百年来, 知音已成为中华民族所特有的、承载丰富深厚文化内涵的语言文化现象。

因此,在教学时不能仅仅限于对《伯牙鼓琴》这个故事的理解,而应从这个故事引开去,带领学生感悟体味知音文化的丰富博大。教学的最后环节,在《高山流水》的琴声中,教师通过多媒体缓缓出示各个朝代与知音有关的诗词,从汉朝《西北有高楼》中的“不惜歌者苦,但伤知音稀”,到东晋陶渊明的“知音苟不存,已矣何所悲”,到近代秋瑾的“一匣深藏不露锋,知音落落世难逢” ……当知音的诗词连成线,化为时间的流时,这种文化的传承、历史的厚重、知音文化的源远流长自然而然地浸润学生的心田,成为学生心灵的慰藉与皈依。

(三)积极突围与创新:让“教—学—评”一体化指向核心素养的达成

“教—学—评”一体化的最终指向是语文新课标提出的语文核心素养。要让学生获得必备的知识与关键能力,提升学生解决问题的综合水平,在日常教学中就要注重以下两个方面的内容。一是积极开展语文实践活动。语文新课标提出语文实践活动的四种形式:识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究。在日常教学中,教师应集中开展这四种实践活动,以夯实学生的语文知识与能力。二是注重全面发展。语文核心素养的四个方面,文化自信是前提,语言运用是基础,思维能力是支撑,审美创造是表现。教学中,不要盯着其中的一个点,要注意四个方面的兼顾与融合,这样才能培养出高素质、高素养的接班人。具体来说,在实践中不断提升学生的语文核心素养,教师应留心以下三点。

一是守住语文的家园。教师要牢牢把握语文课程的基本特点,在日常教学中坚持做语文的事,促进学生形成良好的语感,丰富学生的语言运用经验,积累生动、精彩、多样化的语言素材。二是协同发展各项能力。在教学中,教师应该注重听、说、读、写、思各方面能力的互相联系、相互渗透、协同发展。课堂教学中,教师可以创设真实的情境,安排具体而真实的任务,让学生在具有挑战性的实践中,获得综合能力的提升。教师还应注重课内课外的整合,增加课外实践的数量,让学生有足够的时间与空间运用知识与能力去解决问题,实现语文核心素养的提升。三是在跨学科的学习中发展。新时代的语文教学,教师要积极主动链接课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用的领域。核心素养下的语文学习,可借助涵盖不同学科知识的项目,展开阅读、梳理、探究、交流等活动,让学生形成发现问题、分析问题、解决问题的综合能力。核心素养下的学习成果,能让学生应对生活中较为复杂的情况,解决面临的真实问题。

语文新课标对一线教师来说依然是新事物,有误识,走进误区,实属必然,也是必经阶段。但是,身处误区时,教师要冷静思考,理性评判,积极纠偏,不断研究与实践,这样走出误区也就指日可待。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 刘徽.“大概念”视角下的单元整体教学构型:兼论素养导向的课堂变革[J].教育研究,2020,41(6):64-77.

[2] 孙绍振.“大单元/大概念”阅读:理论方法和战略前途[J].语文建设,2022(21):59-67.

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[4] 崔允漷,夏雪梅.“教—学—评一致性”:意义与含义[J].中小学管理,2013(1):4-6.

[5] 王荣生.语文课程与教学内容[M].北京:教育科学出版社,2015.

[6] 黄莺.文言文教学解读要点谈:以《伯牙鼓琴》一课为例[J].教育研究与评论(小学教育教学),2021(7):82-58.

(责编 韦 雄)