历史中的屯堡 屯堡中的历史

2023-09-23吕燕平

文/吕燕平

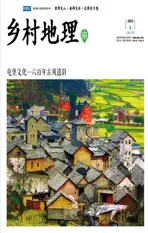

与山水相得益彰的屯堡村庄。吴忠贤/摄

清代《平坝县志》载:“屯堡者,屯军住居之地之名也。明代设屯,军民住居上有区别,如:名‘屯’名‘堡’者(平邑堡多屯少),为军户住居;名‘村’名‘庄’名‘寨’名‘院’者,为民户住居。有清及今,屯制虽废,屯堡名称尚沿,而未改。”屯堡文化以安顺一带最为典型,与明代的历史、贵州建省以来的发展关系紧密。

一场被人遗忘的战争——“调北征南”

洪武元年(1368),朱元璋在南京称帝建立明朝,其势力尚未完全控制西南地区。当时,在四川有明升建立的夏政权,黔北在其管辖之下;云南为元宗室梁王所控制,贵州西部属梁王的势力范围。洪武四年(1371),朱元璋派汤和、周德兴与傅友德、顾成等率军进攻四川,明升投降。朱元璋先后多次派使者晓谕梁王,劝其归顺未果。洪武十四年(1381)九月,朱元璋以傅友德为主帅,蓝玉、沐英为副帅,顾成为先锋官,率军三十万从南京出发,远征云贵,民间称为“调北征南”“洪武平滇”。

明初的“调北征南”战争,帮助朱元璋完成了大明疆域的一统。傅友德所率三十万大军出征当年年底即攻占昆明,次年二月攻下大理,西南地区纳入明朝版图,随后在贵州通往云南的交通要道广置卫所屯堡、驻军屯田。洪武十五年(1382)贵州都司的设置,永乐十一年(1413)贵州布政使司的设置,体现明代中央政府对西南边疆地区的战略重视。明代贵州的建省,实有开发贵州、永固西南之效。

“调北征南”首战安顺及其后经营影响深远。安顺具有“滇黔锁钥”的“黔腹滇喉”战略地位,及至清代云贵总督半年驻曲靖、半年驻安顺。“征南”次年,安顺设立普定卫,建普定卫城。“征南”先锋官顾成为普定卫首任指挥使,其子顾统袭任,留下“顾府街”地名,是今天有名的小吃街顾氏家族遂成为当地望族。军事位置重要、耕作条件优越,使安顺一带成为滇黔要道上屯兵、屯田重地,屯堡人的形成与此不无关系。“调北征南”历史成为屯堡族群的永恒记忆,在屯堡人日常口述中,“入黔始祖”“调北征南”往往脱口而出。屯堡地戏对历代征战的演绎,体现屯堡人军旅遗风的文化侵染。

大明王朝的军事制度——“卫所军屯”

安顺的屯堡文化与明朝独特的军事制度有关。大明王朝取代元朝,建立独特的军事制度——卫所制度。中央,设立五军都督府——前、后、左、中、右军都督府,正一品,分辖全国五大区域军事力量。地方上,在省级行政区域设立都指挥使司简称“都司”,正二品,统辖一省军力。省内要地设卫,正常编制5600人,卫指挥使正三品;一卫下分五所——前、后、左、中、右千户所,每所1120人,千户为正五品;一千户所分十百户所,112人,百户为正六品;一百户分为2个总旗,一总旗50人;一总旗分为10小旗,每小旗10人。今平坝、清镇一带地名“中八”“后五”,即为“中千户所第八百户”“后千户所第五百户”的简称。

洪武四年(1371)至洪武三十年(1397)的二十七年间,大明王朝在贵州设立24个卫、132个内所及2个外所,其中18个卫、100个内所及2个外所属贵州都司管辖,6个卫32个千户所属湖广都司管。由于贵州军事位置重要,卫所甚为密集,当时面积广大的四川只设17卫23所,地处边陲云南设20卫28所,广西卫所仅10卫22所,地跨两湖的湖广有27卫,但其中平溪等6卫在今贵州境内。

画家笔下的屯堡村寨。唐永志/绘

战略上,安顺素有“滇之喉,黔之腹,蜀粤之唇齿”之称,经营得当,可“右临粤西,左控滇服”,同时扼控水西土司,因之安顺在明中央政府眼中为“黔之脊背”,安顺军事经营值得重视,明王朝在贵州都司统领的二十四个卫、二所中,贵阳以西“上六卫”中有三个卫的治所在安顺一带,即安庄、普定、平坝。较之邻省,贵州卫所比较集中,安顺则为贵州屯堡密集之地。普定卫后改为普定军民指挥使司兼管军民,辖至滇黔交界处,增设关索岭守御千户所、定南所等外所。

明代军屯制度,内地“二分守城,八分屯田”,边地“分守城、七分屯田”,或为“四六”“五五”比例,旨在保障军队的粮食供应,朱元璋所谓“养百万军队,不百姓一粒粮食”。明代卫所屯堡,与古代军屯有着相同的特性,即为加强边疆防务为目的、由朝廷统一组织计划、协调经营的军事举措,西汉时期即已出现,之后的历史时期被不断有效利用,为国家政权和社会生活的稳定,起到积极的作用。

“普定卫旧管五十军屯”,安顺的地理条件较为优越,是贵州难得的坝区,同时交通便利,土地肥沃,水源丰富,利于农业生产、经商活动。安顺屯堡区形成“田坝区”“交通线”的分布格局。“田坝区”,屯堡人称为“下方”,黔中腹地的主要组成,600年前是最先设制的屯堡所在,其自然条件以坝子宽阔、小河纵横、土地肥沃为特征,向为贵州粮食主产区,早有精耕细作的传统农业先进技术条件,过着温饱自持、殷实朴素的生活。“交通线”,即滇黔古驿道沿线,屯堡人称为“上方”,在“田坝区”西北,与域外联系方便,其间屯堡村寨亦农亦商,主要职能是将田坝区生产的产品在区域内流通,把外部生活用品输入进来。这为屯堡文化的传承起到了重要的基础作用。安顺“田坝区”与“交通线”屯堡社区人地关系的构建,成为黔中屯堡人繁衍生息的重要基础。

明代户籍制度规定,军人为专门户籍——军户,与民、匠户、灶户并列,一人为军,世代为军,保障兵源之需。安顺屯堡,即明代所设普定卫、安庄卫、平坝卫所辖之屯田据点。普定卫有78屯、7堡;安庄卫有96堡、1屯;平坝卫有43堡、1屯。嘉靖《贵州通志》载贵州都司所辖卫所原额军户:平坝卫5890名、普定卫8864名、安庄卫9976名,共计24730人,加上家属,人数近10万。安顺一带屯堡数量多、密度大,军户丁口众、屯田屯粮多,遂形成安顺屯堡文化,在贵州全省乃至全国异常突出。

清康熙年间,贵州的卫所完成了改卫设县或并入州县,所谓“改卫归流”,普定卫、安庄卫、平坝卫三卫屯堡则分别归隶普定县(今西秀区)、镇宁州(今镇宁县)、安平县(今平坝区)。威清卫、镇西卫合并设清镇县(今清镇市)。具有“军管”行政区的贵州卫所,完成了屯戍贵州、巩固贵州的历史使命。然而,在黔东地区,清乾隆年间新设十卫,共辖128个屯堡,屯兵近万人,开展屯田,对黔东的农业发展具有推动作用。

数百年风雨过去,屯堡从明朝洪武年间兴起,抵御过民国时期的匪患,见证着新中国的繁荣,而今归于田园流水的宁静平稳生活。身穿凤阳汉装的屯堡人从田野间走过,走向更加美好的明天。