网络婚恋诈骗的犯罪样态和生成机理

——基于2010年至2022年557份判决书的实证分析

2023-09-22王昕

王 昕

(华东政法大学,上海 201620)

一、引言

互联网以其信息传递的瞬时性、广泛性弥补了现代人际交往的不足,满足了现代人的婚恋需求。其中,在线约会网站的推出使许多人认识伴侣的方式发生变化,国外研究人员估计,在2021年美国5400万单身人士中,大约75%的人通过网络去寻找那个“特别的人”。[1]近年来,我国网络婚恋诈骗犯罪率不断攀升,此类犯罪依托“婚恋”“交友”等特殊需求,不仅给被害人带来财产和情感的双重伤害,还侵犯个体信息安全、冲击网络管理秩序、破坏社会信任体系,社会危害程度较高。非接触式犯罪模式也导致案件隐蔽性大,案件侦破困难,发案率、报案率与破案率三者失衡,犯罪预防和治理工作面临挑战。

国外学者多从社会学和心理学视角分析此类犯罪。Tom Buchanan和Whitty Monica采用问卷调查的形式分析被害人被骗的心理特征;[2]Whitty Monica着重分析嫌疑人的劝服技术对被害人的心理影响;[3]Robert Layton重点分析了嫌疑人劝服技术中虚假情感的构建手段;[4]Aunshul Rege通过搜集170份案例,从犯罪技术和犯罪组织形式等维度对网络婚恋诈骗犯罪进行讨论。[5]国内学者普遍关注犯罪人与被害人在诈骗中的互动关系,多从个案总结犯罪手法,如王枫梧依据犯罪脚本理论,分析“杀猪盘”式网络诈骗的各阶段特征;[6]叶洪、段敏对“杀猪盘”互联网诈骗案例进行个案研究和仿真实验;[7]周孟辞从犯罪被害人视角出发,从被害人心理弱点、信息不对称、人际交往关系失衡和网络监管缺位四个层面探讨被害原因。[8]值得注意的是,国内学者普遍以“杀猪盘”网络诈骗为研究重点,概念表述模糊,且多从侦查学视角探寻侦防对策,普遍重视对诈骗套路和骗术技巧的揭示,犯罪实证研究依旧不足。故笔者立足于犯罪学视角,依靠实证数据总结现阶段网络婚恋诈骗犯罪的现实样态,分析其生成机理,在参考国内外研究成果的基础上构建科学的防治路径,深刻贯彻“以人民为中心”“为群众办实事”的政策理念,推动我国犯罪治理体系和治理能力现代化。

二、网络婚恋诈骗犯罪概述

在犯罪学视域下定义网络婚恋诈骗,是研究这一问题的逻辑起点。网络婚恋诈骗于2007年左右开始在英国出现,并影响到了全球的许多国家。国外学者将此类犯罪定义为“浪漫骗局”(romance fraud(1)Thiruthi (Romance Fraud);Cross Cassandra,Molly Dragiewicz,Kelly Richards(Understanding Romance Fraud:Insights from Domestic Violence Research);Alisdair Gillespie(The Electronic Spanish Prisoner:Romance Frauds on the Internet);Carter Elisabeth (Distort,Extort,Deceive and Exploit:Exploring the Inner Workings of a Romance Fraud);David Buil-Gil,Yongyu Zeng (Meeting You Was a Fake:Investigating the Increase in Romance Fraud During COVID-19)et al.),部分学者也使用“网络约会诈骗”(online-dating fraud(2)Buchanan Tom (The Online Dating Romance Scam:Causes and Consequences of Victimhood );Whitty Monica (Who Can Spot an Online Romance Scam?);Coleman Phyllis (Online Dating:Murderers,Rapists,and Con Artists,Oh My);Kiran(Pandemic and Its Legal Impacts on Online Dating)et al.,Internet dating fraud(3)Trenton Gray(Internet Dating Websites:A Refuge for Internet Fraud );Aborisade Richard Abayomi(Internet Scamming and the Techniques of Neutralization:Parents’ Excuses and Justifications for Children’s Involvement in Online Dating Fraud in Nigeria)et al.)等词语。虽然相关术语使用不一,但对这类犯罪概念的解读基本一致,即通过与被害人建立浪漫关系从而骗取经济性利益。

我国学者对网络婚恋诈骗犯罪的称谓和表述并不统一。笔者总结发现,网络婚恋诈骗是电信网络诈骗的亚类型已成为共识,两者在表现形式上具有高度相似性,都属于非接触式侵犯财产权益的犯罪,但在行为模式、作案手段上存在区别。此外,网络婚恋诈骗与“杀猪盘”网络诈骗研究存在重合,当前对“杀猪盘”诈骗普遍接受的定义是犯罪人以恋爱交友为名与被害人培养感情、骗取其信任,将被害人拉入投资、博彩骗局,诈骗其钱财的一种骗术。[9]但实际上网络婚恋诈骗的犯罪类型不仅限于拉伙投资、博彩骗局,更囊括了生活“借”款、消费欺诈、交换彩礼嫁妆等一切以婚恋交友为名在互联网上实施财产诈骗的犯罪形式。故笔者认为“杀猪盘”诈骗与“酒托”“购物托”“花篮托”等相似,仅为网络婚恋诈骗的类型之一。所以网络婚恋诈骗是借用网络婚恋平台或社交软件,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,假意与被害人建立恋爱或婚姻关系从而实施财产诈骗的犯罪。

此外,网络婚恋诈骗呈现如下特点:一是以建立情感关系为接触点,依托于“婚恋”“交友”等特殊需求,“谈情”在先,诈骗在后,对个人情感的伤害和亵渎较以往的电信网络诈骗犯罪更为严重;二是依赖传统婚恋观念,以互赠礼物、组建家庭等借口实施诈骗,降低被害人对财产的个人归属感;三是依托专业的网络婚恋平台或社交软件,利用平台交友匹配模式获取被害人信息,婚恋平台在其中扮演重要角色。

三、网络婚恋诈骗犯罪的现实样态

通过样本分布的描述性统计可以清晰地知道数据的来源,增强结论的可信度,提供正确可靠的依据,帮助我们考察是否存在偏倚。[10]以中国裁判文书网上公布的案件数据为调查样本,将关键词锁定为“网络婚恋诈骗”得到的裁判文书仅有8份,明显不符合事实。故在全文范围搜索“网络”“婚恋”“诈骗”,将文书类型设置为“判决书 ”,将法院层级设置为“基层法院”,剔除无效案件后得到557个样本。

上述样本数据呈现出良好的时效性、广泛性和全面性。首先,案件分布区间为2010年1月至2022年10月,具有良好的时效性,其中2019-2022年间的案例共有472个,占比70.3%;其次,这些案例覆盖全国30个省份,来源范围较广,从具体的地域分布情况来看,江苏、浙江、河南、广东等地的网络婚恋诈骗案件占比较高,分别为63例、81例、61例和84例(4)以上数据仅代表中国裁判文书网上可查询到的相关案件,实践中存在较高的犯罪黑数,网络婚恋诈骗的社会危害性不容小觑。;最后,案件信息包括以性别、年龄、职业、学历为内容的犯罪人信息,以性别、心理状态为内容的被害人信息,以是否团伙犯罪、是否多次犯罪、接触方式、诈骗手段、接触时长、诈骗数额为内容的犯罪行为信息,数据收集较为全面。使用SPSS分析软件,通过数据构建案件分析模型,将不同的案件套入模型,通过描述统计和交叉统计得出矩阵和频次分布,并分析变量之间是否存在相关性。最后从网络婚恋诈骗的犯罪人、被害人、犯罪行为三方面总结犯罪现实样态。

(一)犯罪人特征

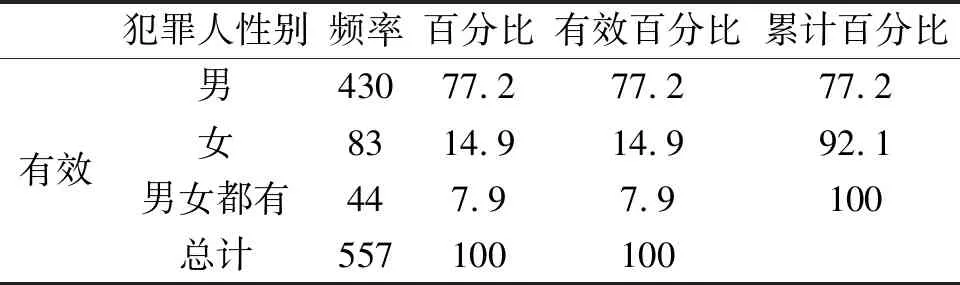

第一,男性犯罪人居多。犯罪人的性别分布中男性居多,占比77.2%。女性犯罪人较少,仅占比14.9%,男女团伙犯罪占比7.9%。通常婚恋交友诈骗中的性别配对是基本特征,表现为“男骗女”或者“女骗男”,但是也存在很大数量的“角色反串”现象,即“男性犯罪人假扮女性诈骗男性被害人”或者“女性犯罪人假扮男性诈骗女性被害人”,前者在现实中更为常见。

表1 网络婚恋诈骗犯罪人性别分布状况

第二,青壮年犯罪人居多。犯罪人年龄在19~35岁范围的占比59.6%,犯罪人年龄在35~59岁范围的占比36.3%,60岁以上的犯罪人较少,仅占比4.1%,说明网络婚恋诈骗的犯罪人多为青壮年。

表2 网络婚恋诈骗犯罪人年龄分布状况

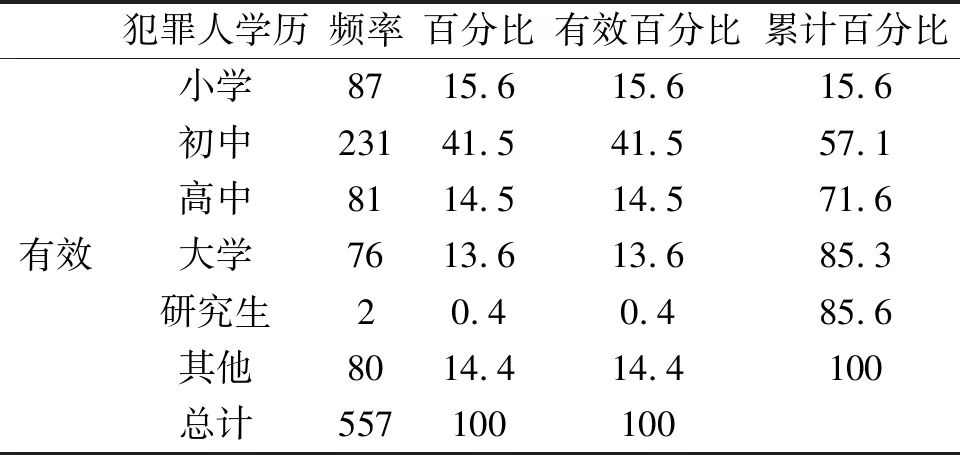

第三,低学历犯罪人居多。网络婚恋诈骗中犯罪人学历普遍不高,初中毕业人数占总犯罪人数的41.5%,小学毕业人数占比15.6%,高中毕业人数占比14.5%,低学历犯罪人较多。网络婚恋诈骗依赖网络婚恋平台和即时通讯软件,注册无门槛、诈骗无技术,低学历人群也能轻易实施。

表3 网络婚恋诈骗犯罪人学历分布情况

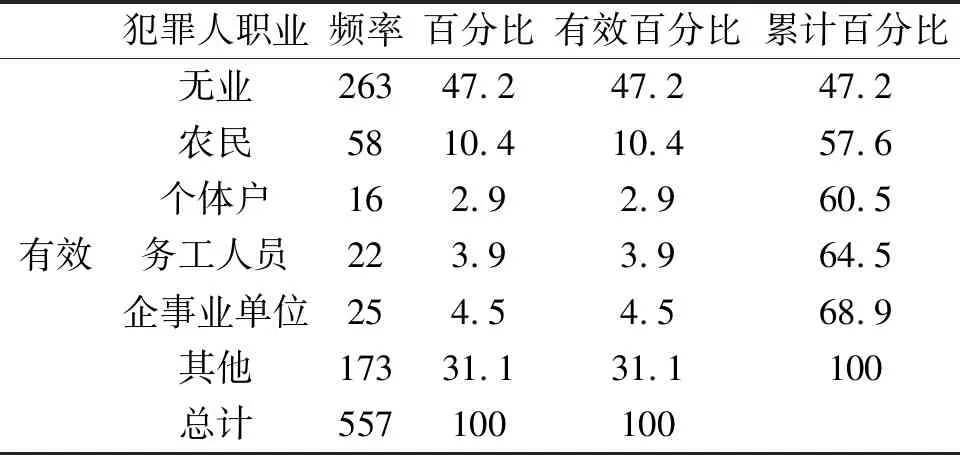

第四,犯罪人多为无业群体。犯罪人无业占比47.3%,犯罪人为农民的频率为58,占总样本数量的10.4%,其余犯罪人多属于临时就业,工作环境并不稳定。严峻的就业形势使社会上“游手好闲”的人数增多,在经济来源受限,生活需求无法满足的情况下无业群体容易铤而走险,走上违法道路。

表4 网络婚恋诈骗犯罪人职业分布情况

(二)被害人特征

第一,女性被害人居多。网络婚恋诈骗中女性被害人居多,占比42.4%,男性被害人占比32.9%,同一犯罪人既诈骗男性又诈骗女性的情况占比24.8%。这与上述“性别角色反串”现象呼应,犯罪人借用虚拟网络模糊性别特征,隐匿犯罪身份,扩大诈骗范围。此外,部分犯罪人在供述中称其诈骗对象多为单身离异女性,并认为这类女性更容易上当受骗(5)参见(2020)豫1681刑初579号案件,同案犯供述:“主要找20至45岁有钱的离异女性聊天,取得她们的信任。”参见(2019)闽0128刑初263号案件,犯罪人“通过互联网联系大龄单身或者离异女性交往,诱骗上述女性在赌博网站投注钱款”等。。

表5 网络婚恋诈骗犯罪被害人性别分布情况

第二,被害人心理因素复杂(6)基于对被害人个人隐私数据的保护以及文书内容局限,可查询的犯罪人心理状态、被害人基本信息存在缺失,所以参考个案中网络聊天记录和诈骗话术,探索犯罪人与被害人在情感互动中的心理变化,总结被害人的心理特征。。被害人在被害过程中存在追求心动和刺激、贪图小利、急功近利、虚荣心作祟等心理弱点,在被害后常表现出自认倒霉、不敢声张、自我怀疑、否定被骗事实、渴望继续接触或者放弃维权等心理状态,且上述心理状态往往不是孤立存在,多呈现递进式、融合式发展特点。

(三)犯罪行为特征

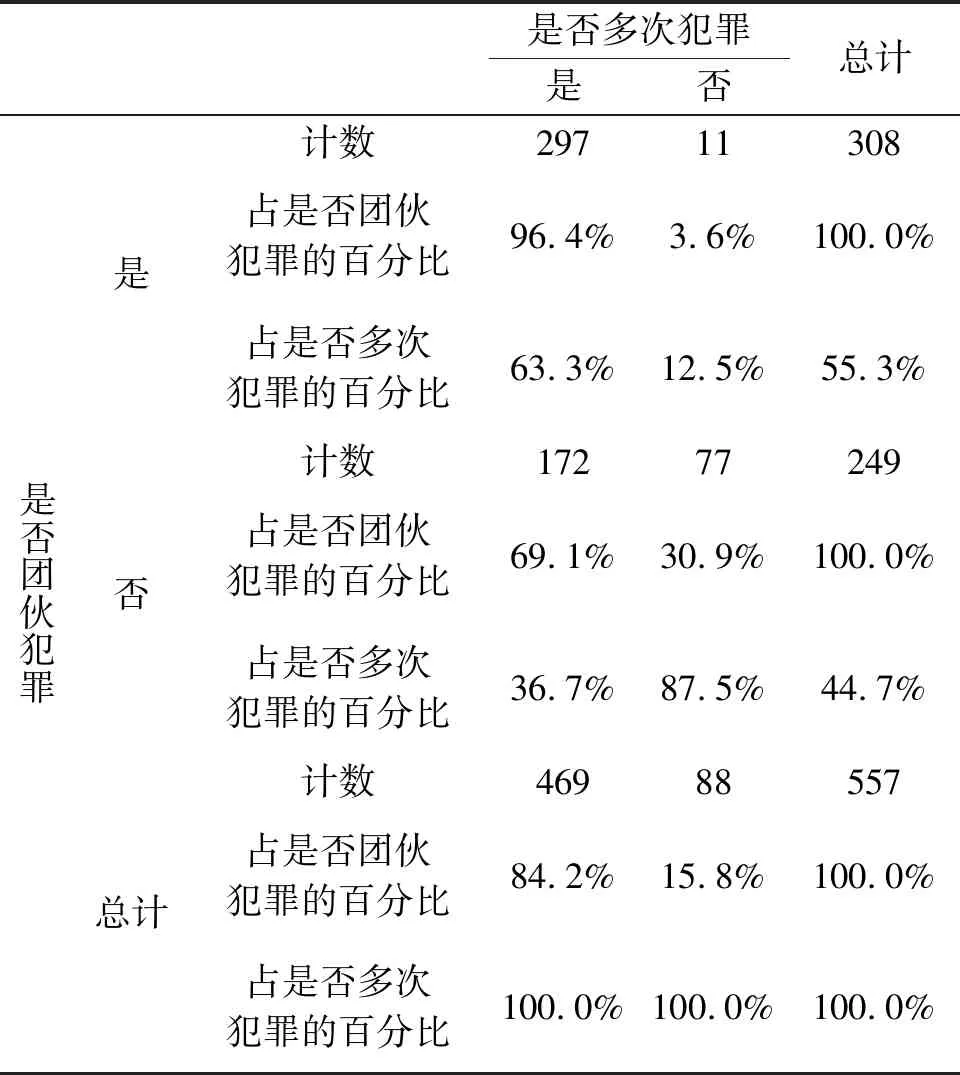

第一,团伙犯罪、多次犯罪居多。网络婚恋诈骗犯罪中团伙犯罪占比55.3%,且团伙犯罪存在两种模式:一是以亲友关系和雇佣关系为基础的小团伙作案,常表现为互相扮演家庭成员(7)参见(2021)川1902刑初208号案件,被告人秦忠国在婚恋网上以单身离异女性“刘艳国”的身份添加被害人孙某为微信好友,后秦忠国扮演“刘艳国”的父亲,并让被告人刘赵萍冒充“刘艳国”的身份与被害人孙某婚恋交友。,实施简单角色分工等;二是以企业式组织运营模式为特征的大型团伙犯罪,往往参照公司运营模式,设施完备、分工明确、利益清晰,职业化特征明显(8)参见(2021)辽0726刑初182号案件,团伙中有明确的分工,且表现出公司运营式特征。。此外,犯罪人多次犯罪的概率极高,占比84.2%。且团伙犯罪与多次犯罪之间存在关联,团伙式的犯罪模式决定了犯罪分子不可能满足于一次犯罪,往往采用相似方式诈骗多名被害者,犯罪时间间隔短,甚至犯罪时间重合。

表6 网络婚恋诈骗团伙犯罪与多次犯罪交叉表

第二,犯罪接触方式多样。网络婚恋诈骗中犯罪人与被害人的接触方式较为多样,具体可以分为以下四种方式:一是网络婚恋平台,占比58.3%,例如“世纪佳缘”、珍爱网、百合网、有缘网、“伊对相亲”“懒人相亲”“Marry U”等平台,值得注意的是,犯罪人在婚恋网站获取被害人个人信息后往往试图通过QQ、微信建立私人联系以逃避平台监控;二是广泛的社交软件,如微信、QQ、抖音、陌陌、快手等网络社交软件,有相当比例的被害人实际上并未登录交友平台,不存在交友动机,仅仅是在使用微信、QQ、抖音、小红书等生活分享类APP时,“偶然”被添加好友并与对方建立起联系;三是网络游戏平台,在网络游戏中绑定情侣关系并延伸到现实生活;四是其他方式,包括但不限于在众多贴吧、各大网络平台上发布虚假交友征婚信息。

第三,犯罪类型丰富。根据不同诈骗理由将网络婚恋诈骗分为以下四种类型:一是投资赌博类理财型诈骗(9)这类诈骗类型也被称为“杀猪盘”诈骗,占总体样本比例为28.4%,是网络婚恋诈骗犯罪的重要亚类型,以(2021)湘0211刑初398号、(2022)桂1421刑初28号案件为例。,包括虚构网站漏洞、提供赌博平台、分享投资渠道、捡漏高价古董等;二是产品推销类交易型诈骗,主要是以吃回扣的方式敛财,表现为各种“托”,常见的有购物托、花篮托、酒托等;三是借款礼金类生活型诈骗,犯罪人多以家庭变故、亲人病重、钱包丢失、工作变动、投资失败、线下见面、攒钱结婚为理由向被害人“借”钱;四是以帮忙办事、代办旅游、介绍工作为代表的其他类型。由表8可知,生活借款类一般诈骗数额较小,不会引起被害人警觉,属典型诈骗理由,占总样本的45.4%。

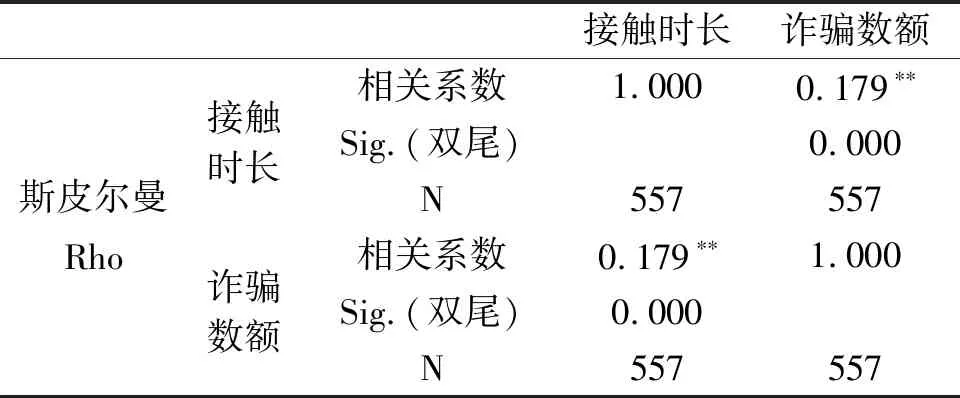

第四,接触时长与诈骗数额呈现显著相关。网络婚恋诈骗中犯罪人与被害人的接触时长多在一年以下,呈现出接触时间短、频率高、犯罪连续性强等特点。通过收集样本数据,将诈骗数额设定为三个分类变量(10)根据最高人民检察院发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第266条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”三个标准。,编制网络婚恋诈骗犯罪接触时长与诈骗数额的交叉列联表(见表9)。其中,诈骗“数额较大”的占比28%,“数额巨大”的占比39.1%,数额特别巨大”的占比32.9%。在交叉列联表的基础上用斯皮尔曼(Spearman)等级相关系数来度量接触时长与诈骗数额两个等级变量间的线性相关关系。检验结果显示(P<0.05),接触时长与诈骗数额呈现显著相关性,即接触时间越长,感情联络越深,诈骗金额越大。

表10 接触时长与诈骗数额的相关性

四、 网络婚恋诈骗犯罪生成机理

犯罪是由来自社会和行为人自身的诸多要素综合作用的结果。笔者以样本数据为依托,参考上述网络婚恋诈骗犯罪的现实样态,在结合个案分析的基础上论证宏观的社会因素、平台因素和被害网民个体因素对犯罪的催化作用以及诸要素在一定条件下相互联系、相互作用的运行规则和原理,总结网络婚恋诈骗犯罪的生成机理。

(一)社会因素

迪尔凯姆将“失范”描述为当社会规范和价值相互矛盾、冲突或社会规范与价值相对脆弱时,在个人和社会中都会出现的混乱状态。[11]互联网重构了人际关系,婚恋交友方式的强烈变革使得约定俗成的婚恋标准无法适用,人们对于陌生网友的警惕意识与对美好爱情的殷切期待相互交织,匿名虚拟的交流状态与婚恋交友的亲密需求相互矛盾,整体网络交友环境处于“失范”状态,容易滋生犯罪。

1.网络婚恋的现代适配度较高

进入网络社交时代,沟通从“线下”转至“线上”,以互联网为中介的网络社交成为日常传播信息、交流情感的重要渠道。[12]其原因如下:

一是城市化导致个体职业压力大,紧张的生活节奏使年轻人社交圈越来越窄,忙碌的单身人士自然聚会的机会和地点有限。[13]社会受教育水平提高也导致理性主义和理想主义相交织,越来越多的单身群体表现出“情感惰性”。[14]二是含蓄且害羞心理较重的青年人在开放的人际关系中总是无法快速适应,网络婚恋淡化且避免了传统相亲方式中开门见山突兀地面对面的尴尬和不安。[15]网络婚恋交友以其快捷、方便、信息量大、自由度高、主动性强、选择性多等优点,逐渐成为择偶的重要选择。[16]

2.婚恋背景下的财产往来复杂

男女双方在婚恋交往中通常会产生频繁的财产往来,网络婚恋诈骗中生活借款类诈骗占比45.4%,属于常见诈骗类型。犯罪人正是利用婚恋背景下财产往来的复杂性,多次、少量地向被害人索要财物,具体表现如下:一是在中国传统文化中,男女之间的约会通常由男性买单,即使在非接触式婚恋交友模式中,男性也因为文化传统和面子问题很容易中招;[17]二是具有特殊社交属性的婚恋交友是个体脱离家庭寻找另一个志同道合的人组建新家庭的重要方式,在经济往来中很难判断是被害人主动赠予还是被动被骗,财产诈骗的违法犯罪认定难度大;三是婚恋交友涉及个人情感生活,犯罪人与被害人间的互动具有一定的独立性和私密性,无论是亲密互动还是财产往来,亲朋好友都很难给予建议和帮助,这就导致被害人被骗几率增加。

(二)平台因素

美国犯罪学家罗纳德·克拉克(Clarke Nonald)与英国犯罪学家德里克·科尼什(Cornish Derek)提出“理性选择理论”,认为犯罪人往往以战略投资者的思维进行预测规划、在脑海里进行预演并对成本收益进行计算。[18]犯罪人实施网络婚恋诈骗离不开对“互联网”的依托,其中,虚拟网络空间为诈骗犯罪提供保护伞,交友平台良莠不齐、个人信息缺乏保护、实名注册尚未完善、监管衔接缺位等种种因素也提高了非接触式诈骗犯罪的隐蔽性,犯罪人在衡量实施难度、行为风险、犯罪收益后容易走上违法道路。

1.虚拟网络构建欺诈基础

中国互联网络信息中心发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年12月,我国网民规模达10.67亿,较2021年12月增长3549万,互联网普及率达75.6%。[19]网络为不同年龄、不同文化以及不同地区的人们建立社交平台。其中,网络婚恋诈骗操作简单、易实施、低成本等特点诱使低学历、无职业人群成为犯罪主体。不同于传统犯罪具有清晰的人、事、物、时、空等要素,网络交友的远程性、非接触性、跨地区性使网络婚恋诈骗具有高度隐蔽性。犯罪人往往利用美颜、P图、AI换脸等技术改头换面,借用网络空间的虚拟性和匿名性制作虚假信息(11)参考(2020)沪0115刑初2710号案件,“毕业于知名高校、在上海石化工作、给德国老板开车”;参考(2019)粤0304刑初555号,“上传虚假个人信息及非本人的美女图片”;参考(2022)赣0703刑初125号,“从网络上下载一段妙龄少女自拍的短视频,称视频中的女子是自己”。,使个人形象臻于完美。在虚拟网络交往中,年龄、性格、户籍、经济水平、学历、爱好甚至性别(12)“男性犯罪人虚构女性身份,对男性被害人实施诈骗。”例如(2021)内0721刑初215号、(2022)鲁0211刑初411号、(2022)湘1022刑初99号、(2021)川1902刑初208号案件等。都可以伪造,此外,还存在“一名被害人与多名犯罪人交流”或“将被害人拉入‘家族聊天群’,让被害人误以为融入对方家庭”,以上“个人对团体、真实对虚构”的互动模式使被害人在交流中处于弱势,欺诈基础得以建立。

2.交友平台缺乏统一规制

一是交友功能与信息保护失衡。电信网络诈骗中的犯罪人通常利用先进的网络爬虫技术筛选目标被害人并实施犯罪,网络婚恋诈骗中,婚恋平台在掌握了海量个人信息之后,提供了精准匹配机制、即时聊天功能和动态分享平台,降低犯罪人对被害人信息的收集难度,犯罪人利用平台公布的“个人简介”“择偶意向”等信息对目标对象进行筛选,明确掌握潜在被害人的年龄、喜好、资产状况等信息,从而量身定制犯罪方法。[20]平台如何实现交友功能与信息保护之间的平衡成为一大难题。实践中即使是受众群体广泛、知名度高、信誉好、较为规范的正规婚恋平台对此类问题尚难以避免,一些“低配版”的婚恋交友软件由于制作成本低、技术门槛低、应用市场审查不严,用户评分体系不健全,数量众多,在监管不规范的背景下更容易沦为犯罪人的大型“狩猎场”。

二是虚假注册和信息买卖泛滥。从目前的情况来看,各大网站的实名制仍是小众的、不完善的,具体表现如下:其一,平台为追求用户数量和活跃度降低注册门槛,笔者在尝试注册部分交友APP后发现,用户只需填写性别、年龄、工作地区、婚姻状况等个人资料,输入手机号和密码就能完成注册验证(13)参考(2019)粤0304刑初555号案件,“填写并上传虚假个人信息”成为网络婚恋诈骗流程的第一步。;其二,注册信息随意修改,平台无法保证其真实性,不少婚恋网站的信息审核存在漏洞,年龄、学历、婚姻状况等注册信息都有作假可能,严重损害了正常用户的利益;其三,倒卖账号、一人多号等问题依旧存在,犯罪人通过租借、买卖的手段获取正常用户的平台账号实施伪装(14)参考(2021)辽0902刑初137号案件,收购大量含有公民姓名、身份号码、手机号码、所在城市等内容的婚恋交友类网站实名注册账号后出售给他人谋取利益。,这不仅使得受害者不易辨别,甚至部分“正常用户”被诱导发展成为“下线”,形成“兼职拉手”模式。[21]

三是平台监控和监管衔接缺位。根据上述数据可知,网络婚恋诈骗犯罪的时间间隔较短甚至存在同时诈骗多人情况,平台作为犯罪场域更容易对此类行为进行监控和跟踪,但现实中平台缺乏监控技术、不愿付出高额成本、害怕流失用户或出于个人隐私保护,跟踪和监控往往难以落实。此外,犯罪人考虑到婚恋平台的收费特点以及网络社交软件等公共场所会增加诈骗被发现的可能性,往往试图通过QQ、微信建立私人联系,“平台跳转”现象突出(15)参见(2022)粤0117刑初526号案件,“在珍爱网上聊了几句都觉得比较满意就互相添加了微信。”又见(2022)苏0509刑初77号案例。。社交平台的跳跃也给监管、调查和取证工作带来困难。

(三)个体因素

犯罪被害人学的相关理论认为被害人缺乏防范意识会增加其被害可能性,而这种程度不一的被害要因恰恰时常扮演了诱发犯罪的“诱饵”角色。[22]心理学家默斯特因(Murstein)将人们选择配偶需要的经历分为三个阶段:刺激阶段、价值阶段和角色阶段。[23]网络婚恋诈骗中被害人在刺激阶段、价值阶段、角色阶段以及被害后呈现出不一样的情感状态和心理活动,在诈骗互动的情景中发挥不同作用,其中,女性群体的高频被害率值得探究。

1.刺激阶段:防范意识薄弱

“在线约会网站被认为是这种骗局的狩猎场,很大一部分原因是在网站中存在一个潜在的受害者群体,那些注册了在线约会服务的人对于追求浪漫非常感兴趣,因此会做出积极的回应。”[24]被害人在公众媒体上分享动态、发表观点时会无意识地暴露自己的个人信息以及择偶意向,吸引犯罪人注意。此外,参考上文数据可知,网络婚恋诈骗时长通常在一年以下,高频率、不间断、长时间的交流使被害人持续处于“假性痴迷”,从而降低警惕。由此,在刺激阶段,被害人被犯罪人所包装的外在形象所迷惑,很容易被“爱情”冲昏头脑,降低防范意识,通常表现为向陌生人倾诉个人情绪、分享生活日常,对犯罪人听之信之,使犯罪人利用“信息差”在交流中占据优势。

2.价值阶段:心理弱点众多

婚恋观的多元化和异质性反应出某些个体婚恋的功利性、世俗性以及拜金主义、享乐主义、个人本位主义思想。投资赌博类理财型诈骗犯罪人就利用了被害人贪图小利、急功近利、虚荣心作祟等心理弱点,借款礼金类生活型诈骗中的被害人常常表现为追求心动和刺激、渴望组建家庭,防范意识薄弱,金钱控制力低,也易成为诈骗突破点。其中,网络婚恋诈骗中女性被害人数量众多,且犯罪人多选择对单身离异女性下手,这与女性被害人的特殊心理不可分割:

一是女性在心理上具有感性、情绪化的特质。研究表明,“人们(尤其是女性)对排斥的反应常常是抑郁、焦虑、感到情感被伤害并尝试努力修复关系,以致最后陷入孤僻。”[25]女性往往更容易陷入一段感情并重视亲密关系。二是女性被害人存在强烈的家庭归属感。参考网络婚恋平台的征婚性别统计数据发现,“For男”(女性征婚) 1227条,“For女”(男性征婚) 794条,女性征婚人数明显多于男性,女性网络脱单主动性较高。[26]在中国传统婚恋文化中,女性普遍处于被动地位,对情感关系更容易浪漫化、理想化,对家庭的归宿感相比男性而言更为强烈,所以在进入“谈婚论嫁”阶段后容易降低警惕心。三是部分女性因社会活动参与较少而对社会常识掌握不足,囿于家庭事务造成社会交往面窄,较少接受反诈、防诈等信息。

3.角色阶段:共情能力提高

在角色阶段,由于双方开始更多地关心他们经营一个共同生活单位也就是建立家庭的能力,以成立小家庭为目的的被害人对于犯罪人的依附心理增强,警惕性降低,对于个人财产的掌控意识会减弱,“自愿型被害人(willige opfer)(16)自愿型被害人(willige opfer)是指在缺乏戒备的心理状态下,自动陷入危险状态,对犯罪人不但没有怀疑、警惕,反而抱有一定程度的信任,自愿接受犯罪人的指挥和控制,最终上当受骗的人。来源于1962年出版的亨蒂希的《论犯罪》一书第2卷《环境影响下的犯罪人》(DerDelinquent im Griff der umweltkrafte)。”较为常见。当犯罪人以家人生病、意外事件、资金周转等理由提出金钱索求时,被害人的共情心理达到顶峰。加州大学洛杉矶分校的一项调查显示,女性更容易对困难产生共情,向求助者伸出援助之手。[27]所以在网络婚恋诈骗中,女性被害人往往更容易上当受骗。

4.被害阶段:维权意识缺乏

基于网络婚恋交友诈骗的特殊性,“缄默型被害人(stumme opfer)(17)缄默型被害人(stumme opfer)是指那些出于对地位、名誉等考虑,在受骗之后保持缄默的被害人。”数量众多。部分被害人在被骗之后认为这种经历“难以启齿”,表现消极或放弃追究,还有部分被害者存在“鸵鸟心态”,在经历了较少的经济损失后,全当花钱买教训,以致犯罪黑数较大,助长犯罪人的嚣张气焰。部分网民法律意识较差,例如,网络赌博类诈骗中的被害人考虑到自己的投机行为也不合法,害怕受到法律追究,因而放弃维权。此外,维权渠道的不够完善和维权的复杂性也给网民维权增加重重阻碍。

五、网络婚恋诈骗犯罪防治措施

网络婚恋诈骗犯罪是多方因素交互作用的结果,防治此类犯罪要“坚持以人民为中心”,统筹发展和安全,强化系统观念、法治思维,坚持多管齐下、多措并举,通过更新社会婚恋价值观念、优化网络平台治理模式、强化整体行业监管力度、完善反诈宣传策略,融合科技、管理、伦理道德等防控方法,在自律与他律中寻找平衡,构建以党委领导、政府主导,各部门、各领域协同参与的多维一体、科学的犯罪防治体系。

(一)更新婚恋价值观念

婚恋问题属于社会的重点问题,虚拟网络交友模式易弱化道德约束、异化婚恋价值、虚化个体责任,所以培育健康的网络婚恋观是防治网络婚恋诈骗犯罪的突破重点。一是要坚定严肃交友理念,互联网不断模糊物理世界和个人的界限,刷新人的认知和社会关系,衍生出复杂的伦理、法律和安全问题。故应通过政治上的确认、舆论上的导向、文化上的渗透,在多元混乱的网络婚恋环境中制定出相对统一的婚恋价值判断标准。通过各种传播媒介积极、有效地引导和树立健康的婚恋观和价值观,提高网络婚恋道德的认识水平、加强网民自我心理调试、规范网络婚恋的行为表现,驱使人们在网络无监督环境状态下慎独自律。二是培养健康的婚恋金钱观。婚恋中的财产往来属于婚恋交友过程中不可回避的问题,检察工作者提出:针对网络婚恋诈骗行为,要重点审查行为人是否虚构身份,考察其财产状况、婚姻状态以及是否存在不正当的引导行为。[28]不仅要对婚恋中的财产往来进行严格界定,还要注重培养网民在婚恋交友中的财产掌控意识,呼吁网民培养积极健康的婚恋金钱观。三是注重线下的接触和交流。非接触式网络婚恋诈骗得以成功的重要原因就是虚拟网络美化交流主体,网民应该多进行线下交流接触,在长期相处中加深对彼此的了解,降低被骗风险。

(二)优化平台治理模式

《反电信网络诈骗法》第6条中明确规定,互联网服务提供者应该建立反电信网络诈骗的内部风险防控机制和安全责任制度。网络婚恋诈骗中互联网的作用不容小觑,其中婚恋平台作为市场主体在信息、技术、效率等方面具有明显优势,成为犯罪治理重点。

第一,加强信息保护,落实实名认证。婚恋网站和社交软件的运营商要自觉承担起身份信息的审核义务:一是强化信息审核能力,做到信息互享,可以参照上海市对婚姻介绍服务企业的管理做法,建立健全民政和市场监督管理部门信息共享机制,充分利用大数据,联合工商、工信、公安、网监、法院等相关部门,加强对平台客户信息的审核,确保实名上网;二是定期组织大型的线下见面会,利用线上线下相结合的方式,给交友双方创造充分的机会进行接触和了解,从而建立情感基础;三是实行多重认证体系,例如,将人脸识别技术应用于网络实名认证,彻底堵住使用虚假身份信息进行网络实名注册的漏洞。[29]

第二,提倡行业自律,完善内部监管。一是完善平台监控,建立预警反馈机制和黑名单制度,在用户发送相同信息的时候就要将其标价为可疑情况,对违法字段和词语进行筛选,对于涉及金钱交易的敏感字眼采用技术抓取,对有过不良行为记录的用户实行紧密的技术限制,通过拦截不诚信用户提高征婚安全性;二是启用人工复核作为机器识别的辅助手段,即对服务对象进行监督,对发布的信息进行审查,[30]在综合利用技术和人工监控基础上建立举报平台,制作“综合数据库”,使潜在的被害人可以对照这些数据库交叉检查网恋对象的信息,识别任何可能的骗局,保护自己和其他人不受伤害;[5]三是各婚恋平台、社交软件等网络运营商应利用强大的数据搜集、匹配能力,技术资源等优势,完善对电子证据的采集、保全、提取方式,在犯罪行为发生后,建立密切的案件侦查协作机制,主动配合公安机关打击犯罪。

(三)强化行业监管力度

网络婚恋平台的利益驱动模式使其很难切实防止犯罪发生,监管部门作为具有强制力的重要监督主体,应该强化其监管力度:一是要明确对网络婚恋平台的监管标准,不仅要确立统一的监管主体,还要完善监管机制和制度要求,以避免各自为政和碎片化监管;二是要加大对网络婚恋平台的监管、审查和处罚力度,及时查验平台的漏洞,通过提高经济处罚额度反向激励平台进行合规整改;三是要建立政府与行业的双向协作机制,例如,针对现阶段良莠不齐的网络婚恋市场,监管部门应与应用市场合作,通过建立统一的准入标准对平台内容有一个全面的把关,加强合规审查,依法取缔违法违约、内容低俗、信息缺失的不良APP,使软件市场逐渐有序化、合理化、稳定化。

(四)完善反诈宣传策略

网络婚恋诈骗犯罪是一种可防性犯罪,网络婚恋诈骗侦查难、重刑率低、社会危害程度高等现状呼唤以防控为主的犯罪治理模式。近年来,各级政府从“防”这一环节入手,广泛发动社会各界力量,汇聚群众智慧,构建起全民参与的反诈宣传教育防范体系,有效遏制了犯罪高发、多发态势,已有研究缺乏关于受害人特征的探讨,导致反诈宣传对象难以精准化,反诈宣传效果难以高效化。[31]故应针对被害人理性思维缺乏、心理弱点众多、防范意识薄弱、维权意识缺乏等被害原因,通过反面推导建立具体的反诈宣传策略:一是拓展信息获取渠道,顺应信息化、数字化、网络化、智能化的发展趋势,宣传个人信息保护知识,培养个人信息保护技能,提高个体理性思维能力;二是强化反诈宣传力度,在电信、银行、公安等部门,广播电视、报纸杂志、互联网络等媒体广泛宣传下,通过发布典型案例、揭露诈骗伎俩来提高个体防范意识;三是要完善社会支持系统,在婚恋平台、公安机关、基层组织、社会团体内部建立举报、投诉机制,完善维权途径,通过建立情绪排解室,提供心理健康援助等方式修复被害人的心理创伤。

(五)创新联动协调机制

防范、打击、治理网络婚恋诈骗需要上述各部门综合联动:一是要建立协同办案机制,在侦查环节加强跨警种、跨层级、跨区域、跨部门之间的合作,建立案件的全链条追踪打击模式;二是各地方党委政府和相关部门应主动压实责任,用“集中约谈、挂牌整治”的方式刮骨疗伤,对涉诈重点人员开展大摸排、大走访,在确保数据清楚、信息准确的同时加强教育引导、就业帮扶,减少犯罪发生情境;三是要建立跨界联动机制,司法机关要与金融机构、互联网企业合作,推动犯罪监测、紧急止付、证据传递、赃款追踪等一体化运作。通过制度衔接、协调互助等方式建立全链条、全方位的犯罪防治体系。