家庭环境、同伴交往与青少年的偏差行为

2023-09-22高晓娜马皓苓

高晓娜 马皓苓

摘要:家庭环境是青少年偏差行为的重要预测因素。本文利用中国教育追踪调查数据,运用分层线性模型和中介效应分析法,探讨了家庭环境因素对青少年偏差行为的影响及内在作用机制。研究结果显示:双亲聚合型家庭、独生子女家庭、高父母监管、融洽型父母关系、亲密型亲子关系和高父母期望显著降低了青少年的偏差行为,而家庭社会经济地位的影响不显著;积极的同伴交往不仅对青少年偏差行为产生直接负向影响,而且还是家庭环境影响青少年偏差行为的重要中介因素。在培养青少年良好的社会行为方面,父母应切实担负起主体责任,实施科学的管教方式,建立文明和睦的家庭关系,树立正确的成才观,理性确定子女的成长目标。

关键词:青少年 偏差行为 家庭环境 同伴交往 CEPS

一、引言

青少年阶段是孩子成长和社会化的关键时期,他们的自我意识和性意识迅速发展、成熟感产生且日益增强,但是非边界还比较模糊,情绪不稳定现象时有发生,因此当外部事件冲击和自我内心矛盾叠加时,很容易产生暴力、伤害等偏差行为。[1]学界普遍认为,偏差行为是指某一个体或群体的社会行为偏离或违反了主流的社会文化期望和主导规范、普遍接受的社会角色履行规则,从而对特定的人和社会利益造成损害。[2]按照严重程度,可将其划分为一般偏差行为和严重偏差行为,前者包括不适当行为、异常行为、自毁行为和不道德行为,后者则主要指犯罪行为。[3]本文中青少年的偏差行为主要指青少年在日常学习生活中不遵守学校规章制度或违背学生道德标准的行为,如旷课、逃学、考试作弊、撒谎、吸烟等。

父母和同伴作为青少年日常生活中的“重要他人”,是影响其社会行为发展最直接的微系统因素。良好家庭环境的营造可以帮助青少年应对各种压力和挑战,而积极的同伴交往也有利于青少年人格、社会认知的发展和完善。作为我国家庭教育领域首部专门立法,《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称《家庭教育促进法》)的颁布施行意味着家庭教育绝非私人领域的“小事”,而是关系到国家民族未来命运的“大事”。在国家强调家庭教育的大背景下,本文旨在通过全国大样本调研数据,试图回答如下两个问题:其一,家庭环境在青少年偏差行为的形成过程中是否扮演着重要角色?其二,积极的同伴交往是否为家庭环境影响青少年偏差行为的重要中介因素?

二、文獻回顾与研究假设

影响青少年偏差行为的家庭环境因素纷繁复杂,国内外学者对此问题展开了充分讨论,主要归结为两个方面:家庭主观环境与家庭客观环境[4]。其中家庭客观环境是从结构性角度回答家庭“是什么”,主要涉及家庭结构、规模、经济条件、家长职业、文化程度和政治面貌等;家庭主观环境则从过程性角度反映家庭“做什么”,主要包括父母监管、夫妻关系(或婚姻关系)、亲子关系、父母期望等。虽然大部分研究认为家庭环境对青少年偏差行为有直接的显著影响,但有学者提出家庭环境因素也可能通过某些中介变量间接对青少年偏差行为产生影响,如同伴因素等。[5][6][7]

(一)影响青少年偏差行为的家庭客观环境因素

家庭结构即家庭中人与人之间相互联系的模式。[8]在双亲聚合型家庭中成长的孩子不但能够得到更多的监护和支持,也可以从父母身上习得更多的社会技能,而父母离异、外出务工等家庭结构变动会导致子女无法获得个人成长和发展所需的充足资源,家庭情感功能的弱化和教育功能的受损使得青少年出现偏差行为的危险性增加。[9]有研究发现,在某些地区,留守青少年犯罪已经成为当地未成年人犯罪的一个重要特征。[10]家庭规模主要表现为家庭中的人口数量。在独生子女家庭中成长的孩子拥有更多的成长优势,如父母提供更多的照顾、指导、情感关怀以及较为充裕的物质供给等,这为减少偏差行为提供了有利条件[11]。但这种关爱有时也可能转变成溺爱和过度保护,部分独生子女父母对孩子的偏差行为持默许甚至放纵态度[12]。家庭社会经济地位(以下简称家庭SES)是对家庭经济和社会地位的综合测量,至少包括声望、权力和经济福利[13]。从家庭投资理论和家庭压力理论看, 家庭SES高的父母能够通过多种途径为子女提供具有良性刺激的生活环境,而家庭经济压力会显著增加父母的心理压力,从而产生不良的教育行为[14]。但家庭SES不是固定不变的,它会随着时间的推移而发生改变,因此有学者采用个体固定效应模型检验了家庭SES的变化是否与男孩从童年到青春期的违纪行为变化存在显著相关性。研究发现,同一个体在家庭SES较低的时期比家庭SES较高的时期更容易参与中度和严重的违纪行为。[15]但也有学者得出了与上述研究相反的结论,即家庭SES较高的学生更容易发生学校偏差行为。[16]基于此,本文提出如下假设:

假设1—假设3:家庭客观环境(双亲聚合型家庭、独生子女家庭、高家庭SES)能够显著负向预测青少年的偏差行为。

(二)影响青少年偏差行为的家庭主观环境因素

家长通过直接或间接方式对子女的行踪、活动、交友等进行适当监管,有利于预防和纠正偷窃、故意损坏财物等偏差行为。[17]但也有研究指出,父母对子女严格的控制会使其失去自由感,容易出现抑郁、低自尊和自我怀疑等,加剧叛逆心理和问题行为的出现。[18]家庭关系作为联结家庭成员之间的纽带,通常建立在婚姻、血缘和共同生活的基础之上。依恋理论指出,依恋是个体在成长过程中与重要他人之间所建立的一种情感联结,其目的在于当面临危险或其他突发状况时能够从依恋对象身上获得保护。[19]对于青少年而言,父母是他们最基础的也是重要的情感依恋对象,当父母关系或亲子关系剑拔弩张时会带给子女一种不稳定的心理感受,致使其与他人交往时表现为冲动暴躁、性格孤僻、少言寡语、自我怀疑,甚至还有可能引发极端行为。[20]从脑科学提供的证据看,和睦融洽的家庭关系对促进青少年前额叶皮质发育大有裨益,从而能够抑制冲动和建立道德感,并提升青少年预测行为后果的能力。[21]在以往的研究中,学者大多使用父母教育期望作为父母期望的代理变量[22]。父母对子女的教育期望程度越高,就会在子女教育上给予越多的经济和情感投入,更多地关注子女的心理和行为发展,而这种“鞭策”效应也会使子女降低发生偏差行为的可能。[23]基于此,本文提出如下假设:

假设4—假设8:家庭主观环境(高父母监管、融洽型父母关系、亲密型亲子关系、高父母期望)能够显著负向预测青少年的偏差行为。

(三)同伴交往因素的中介作用

同伴群体是指一群在年龄、兴趣、态度、价值观等方面具有相似特征的人所组成的非正式初级群体,其对个体行为的影响在青少年时期尤为突出。在这一时期,青少年与家人共处的时间逐渐被同伴所取代,他们开始更多地以同伴作为身份认同、自我评价和个人价值实现的重要来源。因此,同伴群体所蕴含的“归属感”和“认同感”,往往成为青少年偏差行为形成的直接社会基础。[24]根据社会学习理论的观点,青少年偏差行为的习得实质上是与不良同伴互动的结果。一方面,对骂人、打架、吸烟等偏差行为持积极态度的青少年大多与具有相似态度的同龄人交往,这些同伴可能进一步加剧个体偏差行为的发生。另一方面,与不赞成骂人、打架等偏差行为的同伴交往,可能会抑制个体偏差行为的产生或程度加剧。[25]研究发现,青少年会基于身体攻击行为的相似性选择同伴,同时会受同伴影响产生或加剧自身的攻击行为,且这种攻击行为的同伴影响效应在中学阶段最为显著。[26]对于青少年而言,良好的家庭环境能够减少其与违法犯罪或問题行为高发型同伴接触的机会,进而预防自身偏差行为发生的概率。由此提出如下假设:

假设9:家庭环境通过促进积极的同伴交往来降低青少年的偏差行为。

三、研究设计

(一)数据来源

本文数据来源于中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,CEPS)2014—2015年数据。该项目以2013—2014学年为基线,调查了全国28个县级单位的112所学校共计约2万名学生(7年级和9年级),具有广泛的代表性。通过对数据的清洗处理,本文最终获得了7 978个学生样本。

(二)变量设置

1.被解释变量

本文根据被调查者过去一年是否存在“骂人或说脏话”“吵架”“打架”“欺负弱小同学”“逃课、旷课、逃学”“抄袭作业、考试作弊”“抽烟、喝酒”“上网吧、游戏厅”等状况测量偏差行为,量表采用李克特5点计分法,阈值范围从“1 = 从不”到“5 = 总是”。将各题得分加总得到一个取值为8~40的连续变量,数值越大反映青少年偏差行为越严重。经检验,该量表Cronbach’s α系数为0.80,信度较高。经进一步分析数据发现,青少年群体中出现“骂人或说脏话”“吵架”“抄袭作业或考试作弊”的频率相对较高,尤其是出现“骂人或说脏话”“吵架”行为的频率已经分别达到75.87%和58.01%,这说明青少年在人际交往过程中出现语言偏差行为的现象较为普遍。

2.核心解释变量

核心解释变量为家庭环境相关因素。其中,家庭客观环境变量包括是否为聚合型家庭结构(0 = 否,1 = 是)、家庭子女数量(0 = 非独生家庭,1 = 独生家庭)、家庭SES。其中,家庭SES通过对父母一方最高文化程度、职业类型和政治面貌三个变量进行主成分分析,提取一个公因子解释了65.49%的方差,得到一个取值范围在-1.42~2.72之间的连续变量。家庭主观环境变量包括父母监管程度、夫妻关系是否融洽(0 = 不融洽,1 = 融洽)、亲子关系是否亲密(0 = 不亲密,1 = 亲密)、父母教育期望。其中,父母监管以家长对子女作业考试、在校表现、交友、穿着打扮、上网、看电视6个方面的监管程度进行测量,采用李克特3点计分法,“1 = 不管”“2 = 管,但不严”“3 = 管得很严”,将上述题项得分相加,得到一个取值范围在6~18之间的连续变量,该量表Cronbach’s α系数为0.74。

3.中介变量

同伴交往质量以受访者好朋友的积极表现(成绩优良、学习刻苦、想上大学)和消极表现(逃课和逃学、违反校纪、打架、抽烟和喝酒、上网吧和游戏厅、谈恋爱、退学)的频率测得,量表采用李克特3点计分法,“1 = 没有这样的”“2 = 一到两个这样的”“3 = 很多这样的”。将两种表现得分分别加总后,用前者除以后者,从而得到一个取值范围在0.14~1.29的连续变量,数值越大代表青少年的同伴交往越偏于积极(Cronbach’s α系数为0.83)。

4.控制变量

个体层面包括性别(0 = 女生,1 = 男生)、学业表现、自控力、集体融入;学校层面包括学校位置(0 = 农村,1 = 城市)、学校周边环境(0 = 良好,1 = 较差)、学校监管程度、家校沟通程度等。

(三)模型与方法

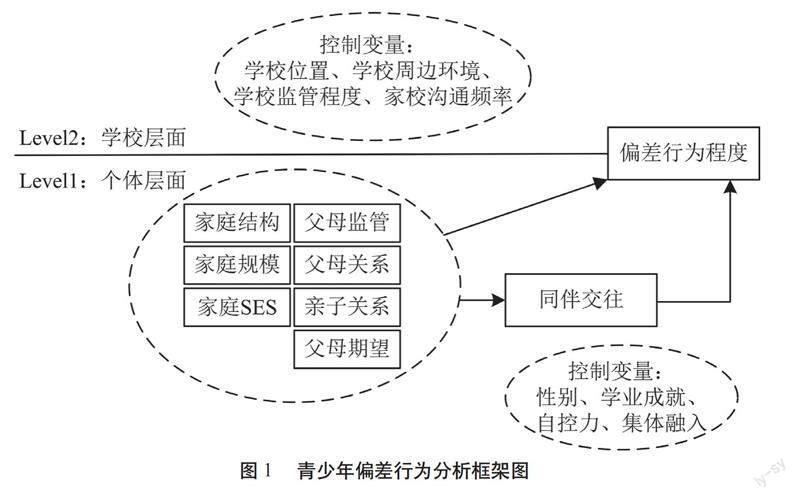

首先,采用分层线性模型(Hierarchical Linear Mode,HLM)估计家庭环境对青少年偏差行为的影响。由于抽样原因,CEPS的数据属于嵌套数据,即低一层单位(个体层面)嵌套于更高一层单位(学校层面),可能会产生群组效应。分层线性模型的最大特点就是将个体间的变异分解在不同层次上,比较不同层次在解释方差上的贡献大小。[27]因此本文采用两层线性模型进行分析,主要包括如下两个步骤:一是建立空模型,以检验模型适用性,即青少年偏差行为是否存在校际差异;二是在个体和学校层面分别纳入本研究的核心解释变量和控制变量,构建全模型,以检验家庭环境因素对青少年偏差行为影响的效应。其次,根据温忠麟和叶宝娟的观点[28],采用偏差矫正百分位Bootstrap法检验同伴交往在家庭环境和青少年偏差行为之间的中介作用。图1呈现了本文的分析框架。

四、实证分析结果

(一)家庭环境因素对偏差行为影响的多层分析

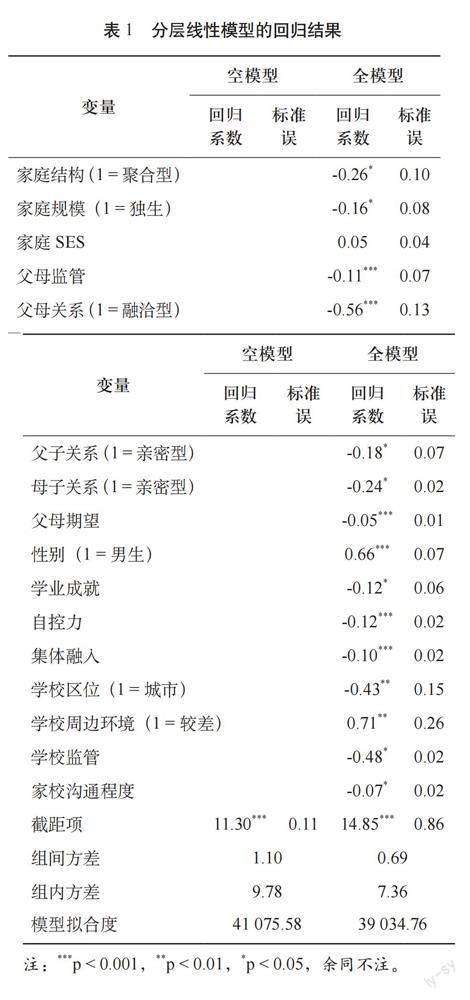

根据表1空模型的运行结果,校间方差成分在总方差中的比例为0.10,表明青少年偏差行为程度的差异约有10%来自学校层次,属于中度组内相关,因此适合采用HLM进行估计。在空模型的基础上,将全部个体层面变量放入第一层,将学校层面放入第二层截距项,从而构建全模型。

1.家庭客观环境因素

在控制其他变量不变的情况下,相较于非双亲聚合型家庭的学生,双亲聚合型家庭的学生偏差行为低0.26个单位(p < 0.05),假设1成立。也就是说,非双亲聚合型家庭的青少年发生偏差行为的风险更高。分析其潜在原因,双亲共同抚育的协作式育儿模式可以提升子女的社会情感能力发展,促进其良好社会行为的形成和发展。[29]不同家庭规模对偏差行为的影响存在显著性差异。与非独生子女家庭相比,来自独生子女家庭的学生偏差行为程度低0.16个单位,达到边缘显著水平(p < 0.05),假设2成立。原因可能與独生子女获得家庭的支持和投入程度更高有关。另外,本文发现家庭SES与青少年偏差行为之间的关系并不显著,假设3不成立。笔者推测,我国长期受传统儒家文化的影响,重视对子女的家庭教育是全社会的普遍信仰和价值观念。因此青少偏差行为并没有在家庭SES上表现出显著差异。同时根据阿格纽等人的观点,家庭SES是一个涉及经济条件、职业声望和教育成就等多个变量的综合指标,其中引发青少年偏差行为更多的是因为父母经济匮乏或经济紧张导致的教养倦怠。[30]

2.家庭主观环境因素

父母监管程度更高的青少年发生偏差行为的程度相对更低。相对于父母监管程度较低的学生,父母监管程度较高的学生偏差行为程度降低0.11个单位,且在1%的水平下显著,假设4成立。由此可见,严格的父母监管有助于子女对规则与道德观念的内化,进而避免或减少偏差行为的出现。相较于父母关系不融洽或一般的学生,父母关系融洽的学生偏差行为程度低0.56个单位(p < 0.001),假设5成立。由此可见,父母关系融洽,子女也会热情、友善待人,如果父母经常发生冲突,子女也就会不自觉地模仿父母的行为,倾向于以暴力方式解决问题。在亲子关系上,父子/母子关系呈现亲密型特征的学生,其偏差行为程度显著低于非亲密型父子/母子关系的学生。具体来说,相比于非亲密型父子关系的学生,父子关系亲密的学生偏差行为程度低0.18个单位,达到边缘显著性水平(p < 0.05),假设6成立。相对于非亲密型母子关系的学生,母子关系亲密的学生偏差行为程度低0.24个单位(p < 0.05),假设7成立。这可能是因为,亲子关系不合意味着青少年生活中有负面刺激出现,在这种情况下青少年会产生愤怒、焦虑、沮丧和悲伤等情绪体验,而实施偏差行为能部分纾解这些负面情绪和心理压力。[31]父母教育期望与青少年偏差行为之间的关系是负向显著的,父母教育期望每提高1年,子女的偏差行为程度下降0.05个单位(p < 0.001),假设8成立。这表明父母教育期望中同样存在“皮格马利翁效应”,即当子女感受到来自父母的信任与殷切期望时,他们会潜移默化地将这种期望加以内化,不断进行自我激励、自我约束和自我调适,从而减少偏差行为的发生。

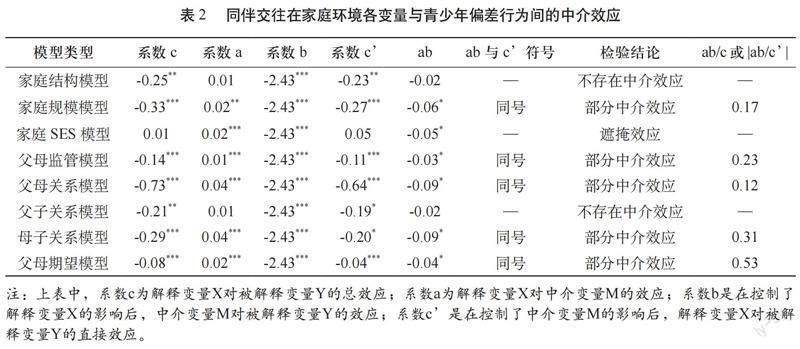

(二)同伴交往因素的中介效应分析

本文需要进一步回答的问题是:家庭环境是否会通过同伴交往因素对青少年偏差行为产生间接影响?为此,本文按照中介效应的检验程序,采用Bootstrap检验(抽取次数设置为5 000次),在控制青少年个体层面和学校特征层面的情况下,分别构建以“家庭结构”“家庭规模”“家庭SES”“父母监管”“父母关系”“父子关系”“母子关系”“父母期望”为核心解释变量、“同伴交往”为中介变量、青少年“偏差行为”为被解释变量的中介效应模型,检验结果见表2。

从上述分析可以发现,同伴交往是家庭环境影响子女偏差行为的重要机制,具体来看:(1)在家庭规模模型中,是否为独生子女在同伴交往与青少年偏差行为之间发挥部分中介作用。家庭规模大小通过影响子女的同伴交往质量进而对偏差行为产生影响的效应占总效应的17%。对于独生子女而言,父母将有限的时间、资源集中投入到他们身上,关注子女的同伴交往和日常活动,进而促进子女良好社会行为习惯的养成。(2)在父母监管模型中,同伴交往在父母监管与偏差行为之间发挥部分中介作用,父母监管通过影响子女的同伴交往质量进而对偏差行为产生影响的效应占总效应的23%。父母监管程度越高,子女越可能避免或减少卷入偏离主流的社交圈,继而降低发生偏差行为的可能。(3)在父母关系模型中,父母关系在同伴交往与青少年偏差行为之间发挥部分中介作用,父母关系通过影响子女的同伴交往质量进而对偏差行为产生影响的效应占总效应的12%。(4)在母子关系模型中,母子关系在同伴交往与青少年偏差行为之间发挥部分中介作用,母子关系通过影响子女的同伴质量进而对偏差行为产生影响的效应占总效应的31%。在父母关系融洽、母子关系亲密的家庭中,子女会感受到更多的关心、照顾,而对父母的不信任关系可能会阻碍青少年内化父母的价值观和规范,进而导致子女与偏差同伴建立联系并产生偏差行为。(5)在父母期望模型中,父母教育期望在同伴交往与青少年偏差行为之间发挥部分中介作用,父母教育期望通过影响子女的同伴质量进而对偏差行为产生影响的效应占总效应的53%。父母对子女的教育期望值越高,对子女的监管和要求就越严格,通过告诫子女多与学习优秀、表现良好的同学交往,进而减少子女出现偏差行为的可能。

值得注意的是,在家庭SES模型中,同伴交往在家庭SES与青少年偏差行为之间发挥遮掩效应,即家庭SES通过提高子女的同伴交往质量,促进了积极同伴交往对偏差行为的负向影响,从而降低子女偏差行为程度,这一路径遮掩了家庭SES对青少年偏差行为的直接效应。遮掩效应是中介假设不成立时的一种补充假设,它既存在于理论推导之中,也存在于实际研究之中,其对于问题的形成机制研究具有开拓性作用。[32]本文的发现与刘广增等人[33]的研究结果相一致,即家庭SES作为外层环境系统变量并不会直接影响子女偏差行为的形成和发展,而是通过影响微观环境系统变量(同伴交往)间接地发挥作用。综上,假设9得到部分验证。

五、结论与启示

(一)基本结论

本文利用以8年级学生为主的初中生样本数据,分析了家庭环境对青少年偏差行为的影响及作用机制。结果表明,与其他偏差行为类型相比,我国青少年群体中出现骂人、说脏话等语言偏差行为的频率相对较高。在影响青少年偏差行为的家庭环境变量中,家庭结构、家庭规模、父母监管、父母关系、亲子关系和父母期望是显著的预测因素,而家庭SES的预测作用不显著。同伴交往不仅对青少年偏差行为产生直接的显著影响,同时在家庭环境与青少年偏差行为之间发挥重要的中介效应。其中,同伴交往质量在家庭规模、父母监管、父母关系、母子关系、父母期望与青少年偏差行为之间起部分中介作用,而在家庭SES与青少年偏差行为之间起遮掩作用。

(二)实践启示

1.切实担负家庭教育的主体责任,及时关注子女的成长变化

留守儿童家庭、单亲家庭等家庭结构较为复杂,家庭教育功能不能有效发挥,特别是对于留守儿童家庭而言,家庭教育缺位更为明显,网络成为留守儿童情感寄托的主要平台。《家庭教育促进法》中明确规定“未成年人的父母分居或者离异的,应当相互配合履行家庭教育责任,任何一方不得拒绝或怠于履行”“未成年人的父母或者其他监护人依法委托他人代为照护未成年人的,应当与被委托人、未成年人保持联系”[34]。无论是分居、离异,还是外出务工,父母必须履行家庭教育的主体责任,以电话、微信、网络等方式保持与子女的常态化密切沟通交流,积极关注子女的思想情绪、学业状况、行为表现、同伴交往情况和身心发展状况,尽最大可能降低因父母关系破裂或亲子分离对孩子带来的伤害。

2.实施科学的家庭管教方式,注重严慈相济

《颜氏家训·教子》中有言“父母威严而有慈,则子女畏慎而生孝矣”[35]。但是在当今社会的很多家庭中,父母对子女的管教容易出现两种极端:一种是对孩子“唯命是从”和“大包大揽”,对子女的管教失之于宽、失之于软,致使他们在与人交往的过程中大都以自我为中心,毫无规则意识、集体意识;另一种是将子女视为“附属品”,任意“摆布”,“棍棒教育”成为常态,导致子女在成长中表现出较高的暴力和自卑倾向。[36]科学的父母管教方式既摒弃对子女的一味溺爱和放任,也反对专制独裁、不分青红皂白地训斥责骂,而是提倡在管教过程中严慈相济,对不良行为及时劝诫、制止和管教,特别是不能放松对子女同伴交往的管控力度,既预防不良同伴对青少年行为发展的消极影响,同时也应给予子女必要的自主决策权,促进其更好地独立成长。

3.建立文明和睦的家庭关系,营造积极健康的家庭氛围

夫妻关系是家庭關系存在的基础,这就要求夫妻双方在家庭生活中积极面对彼此的差异,学会相互尊重、相互体谅,而不是以冷战甚至暴力的方式来解决双方矛盾。父母之间和睦融洽的关系,能让子女懂得如何正确待人接物,即使是在面对紧张的人际关系时也能以理性的方式去解决。同样,父母也应尊重理解子女,加强亲子间的平等沟通,注重积极的亲子互动,为亲子关系注入情感联结。倘若发生亲子冲突,父母要保持理性、克制愤怒情绪,尽力避免出现过激的语言或行为,尽量不要都卷入亲子冲突的情境,使一方有机会适时主动打破僵局,尽快化解冲突。

4.树立正确的成才观,理性确定子女成长目标

当下以知识无用、读书无望为表征的“读书无用论”风气甚嚣尘上,这种错误的成才观无形中带给孩子一种心理暗示,即“能混则混,反正自己不是读书的料”,从而导致部分孩子自暴自弃、不求上进、与不良同伴为伍。对于父母而言,既不应放弃也不要过度拔高对子女的教育期望。在日常生活中,父母要减少将子女与他人做横向比较,不打压子女的自尊心和自信心,而是理性确定子女的成长目标。对子女多做纵向比较,督促他们不断超越自我、逐渐减少与不良同伴接触的时间和次数,并最终切断其与不良同伴的交往,以达到减少甚至消除子女偏差行为的目的。

【参考文献】

[1] 张梦圆,杨莹,寇彧.青少年的亲社会行为及其发展[J].青年研究,2015(4):10-18+94.

[2] 乐章,高旭瑶.父母离异、情绪控制力与青少年偏差行为——基于2014~2015学年CEPS数据的潜在剖面分析[J].西北人口,2022(5):78-88.

[3] 魏爽.偏差行为青少年群体的社会支持网络研究[J].中国青年研究,2007(11):45-48.

[4] 向蓉,黄旭中.家庭环境对学生意志力的影响研究——基于湖北省8市的实证分析[J].中国青年社会科学, 2023(1):91-101.

[5] 吴安,陈杰.父母监管对青少年问题行为的影响:结交不良同伴的中介作用[J].中国临床心理学杂志, 2016(1):74-76+80.

[6] 王素华,李新影,陈杰.父母监管和温暖与青少年交往不良同伴对自身问题行为的影响[J].中国临床心理学杂志,2014(3):499-503.

[7][33]刘广增,张大均,朱政光,等.家庭社会经济地位对青少年问题行为的影响:父母情感温暖和公正世界信念的链式中介作用[J].心理发展与教育, 2020(2):240-248.

[8] 陆洋,风笑天.家庭结构对亲子关系的影响——基于中国教育追踪调查(CEPS)数据分析[J].青年探索, 2022(6):31-40.

[9] 郭菲,李杨.两种家庭结构中父亲养育对儿童心理适应问题的影响[J].中华家教,2021(3):57-67.

[10] 赵景欣,刘霞,李悦.日常烦恼与农村留守儿童的偏差行为:亲子亲合的作用[J].心理发展与教育, 2013(4):400-406.

[11] 郑磊,侯玉娜,刘叶.家庭规模与儿童教育发展的关系研究[J].教育研究,2014(4):59-69.

[12] 董会芹.影响小学生问题行为的家庭因素研究[J].教育研究,2016(3):99-109.

[13] CONGER R D, CONGER K J, MARTIN M J. Socioeconomic status, family processes, and individual development[J].Journal of marriage and family, 2010(3):685-704.

[14] 马皓苓.近20年我国家庭教育研究的热点与展望——基于共词分析方法[J].长春教育学院学报,2020(7): 10-20.

[15] REKKER R, PARDINI D, KEIJSERS L, et al. Moving in and out of poverty: the within-individual association between socioeconomic status and juvenile delinquency[J].Plos one,2015(11):e0136461.

[16] 黄鹤,王小英.家庭社会经济地位与流动学前儿童问题行为:家庭弹性与亲子关系的链式中介[J].心理科学,2022(2):315-322.

[17] HARRIS-MCKOY D, CUI M. Parental control, adolescent delinquency, and young adult criminal behavior[J].Journal of child and family studies, 2013(22):836-843.

[18] FLETCHER A C, STEINBERG L, WILLIAMS-WHEELER M. Parental influences on adolescent problem behavior: revising stattin and kerr[J].Child development,2004(75):781-796.

[19] AINSWORTH M D S, BOWLBY J. An ethological approach to personality development[J]. American psychologist,1991(4):333-341.

[20] 吴旻,刘争光,梁丽婵.亲子关系对儿童青少年心理发展的影响[J].北京师范大学学报(社会科学版), 2016(5):55-63.

[21] 戴曉珍,包爱民.有关青少年犯罪惩戒的思考[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2019(2):212.

[22] 余秀兰.父母社会背景、教育价值观及其教育期望[J].南京师大学报(社会科学版),2020(4):62-74.

[23] 崔超男.父母教育期望对农村留守儿童辍学意向的影响:学业成绩的中介作用[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2018(3):60-62.

[24] 谢维和.教育活动的社会学分析——一种教育社会学的研究[M].北京:教育科学出版社,2000:346.

[25] 刘江.父母依恋、同辈联系与青少年偏差行为[J].青年探索,2016(4):52-58.

[26] 孙晓娟,邓小平,赵悦彤,等.青少年攻击行为的同伴选择与影响效应:基于纵向社会网络的元分析[J].中国临床心理学杂志,2019(3):546-554.

[27] 张雷,雷雳,郭伯良.分层线性模型应用[M].北京:教育科学出版社,2005:6-7.

[28] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

[29] 王曦影.共同养育的未来[J].中华家教,2022(3): 89-95.

[30] AGNEW R, MATTHEWS S K, BUCHER J, et al. Socioeconomic status, economic problems, and delinquency[J]. Youth and society,2008(2):159-181.

[31] 夏一巍,李德,张小华,等.一般紧张理论在流动青少年越轨行为中的应用[J].青年研究,2019(5):54-62+95.

[32] 唐建荣,王宁,周玮.股权激励与股利政策稳定性研究——基于非效率投资的遮掩效应[J].科研管理, 2021(2):190-199.

[34] 中国人大网.中华人民共和国家庭教育促进法[EB/OL].(2021-10-23)[2023-03-07]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202110/8d266f0320b74e17b02cd43722eeb413.shtml.

[35] 檀作文.颜氏家训译注[M].北京:中华书局,2011:7.

[36] 乔东平.当代中国式亲子关系的多面向分析[J].中华家教,2021(4):85-88.

Family Environment, Peer Interaction and Adolescent Deviant Behavior

—Micro-level Evidence from a Cohort of Junior High School Students in China

GAO Xiaona MA Haoling

Abstract: Family environment is an important predictor of adolescent deviant behavior. Using data from the China Education Panel Survey, this paper explores the influence of family environment factors on adolescent deviant behavior and the underlying mechanisms of action using hierarchical linear models and mediated effects analysis. The findings show that two-parent aggregated families, one-child families, high parental supervision, harmonious parenting, intimate parent-child relationships and high parental expectations significantly reduce deviant behavior among adolescents, while the effect of family socio-economic status is not significant. Positive peer interaction not only has a direct negative effect on deviant behavior among adolescents, but is also an important mediator of the influence of the family environment on deviant behavior. In cultivating good social behavior in adolescents, parents should take up the main responsibility of implementing scientific discipline, establishing civilized and harmonious family relationships, setting up a correct view of success, and rationally determining developmental goals for their children.

Keywords: Adolescents; Deviant Behavior; Family Environment; Peer Interaction; CEPS

(責任编辑:李育倩)

作者简介:高晓娜/辽宁师范大学教育学部博士研究生(大连 116029)

马皓苓(通讯作者)/辽宁师范大学教育学部博士研究生(大连 116029)