离异家庭留守儿童的教育及其影响路径研究

2023-09-22向蓉

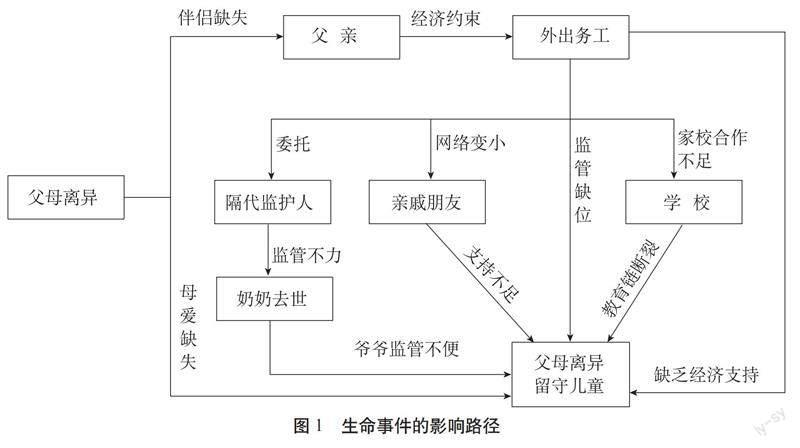

摘要:个体所处的时间空间、个体与社会的相互关系、个体的能动性与历史事件的相互作用共同构建了个体发展的复杂影响路径。本研究以生命历程理论为研究视角分析了离异家庭留守儿童的成长历程,研究发现:父母离异、父亲外出务工等生命事件导致离异家庭留守儿童母亲关爱缺失、父亲监管缺位,形成隔代监护人监管不力、“家庭-学校”教育链断裂、家庭社会关系网络变小的多重劣势。在城镇化快速推进的时代背景下,离异家庭留守儿童经历了家庭结构与家庭功能的双重弱化,需要“优先帮扶”和“精准滴灌”式关爱。

关键词:父母离异 留守儿童 生命历程 生命事件 社会关系

一、问题的提出

随着我国经济社会发展、城镇化快速推进以及人口大规模流动,家庭“双亲抚育”体系逐步被打破,因父亲或母亲外出务工而滞留于家乡的农村留守儿童(以下简称“留守儿童”)已成为政府、社会和学界十分关注的群体。截至“十三五”时期末,全国有643.6万农村留守儿童。这些儿童与父母长期分离,被迫面临“缺失”的成长环境,在情绪情感、品德行为和学业成就等方面处于弱势地位。[1]如何有效建立留守儿童关爱服务体系,成为新时期一项重要而紧迫的任务。

在留守儿童内部,父母离异后抚养方外出务工的特殊留守儿童群体被称为“离异家庭留守儿童”,他们遭遇着“家庭功能弱化”与“亲子分离”双重生命事件。在此种情况下,一方父母放弃了抚养子女的责任与义务,“双系抚育”结构被破坏,家庭教育功能弱化,这将对子女的学业、情绪、心理、人际交往等多方面产生不良影响。[2]抚养方外出后,留守儿童的教育责任被转嫁给隔代监护人,让原本就缺失亲情的留守儿童处于双重劣势。那么,离异家庭留守儿童是在什么社会背景下形成的?父母离异和留守等生命事件对其教育会产生什么影响?影响的路径是什么?要准确回答这个问题,需要我们扎根在田野去倾听离异家庭留守儿童的心声,去关注他们的生活状态,从而获取有关离异家庭留守儿童的真实教育状态。本研究以湖北省英县a离异家庭留守儿童为切入点,通过长时间的跟踪调查,描述了特定社会结构背景下离异家庭留守儿童所经历的生命事件,以及这些生命事件对其教育的影响。

二、理论视角与研究方法

20世纪初,针对移民问题,以托马斯、埃德尔、雷德尔等为代表的美国芝加哥学派开启了生命历程理论的研究,这一理论一度成为社会学研究的基础理论。随后,该理论拓展到管理学、教育学、心理学等多个学科领域。生命历程指的是个体在一生中不断经历的、受到文化和社会变迁影响的、由社会界定的事件和角色,它关注的是个体生活、社会变化、构成个人发展路径的事件之间的相互作用,强调能动的个体与发展变化的社会力量间的相互弥合。[3]埃德尔从“一定时空中的生活”“相互联系的生活”“生活的时间性”“个人能动性”四方面详细论述了生命历程理论。

生命历程理论强调对个人生活经验的关注,因此本研究有助于通过父母离异家庭留守儿童的特殊经历理解父母离异对其教育的真实影响。同时,在个体生命发展的过程中有各种生命事件发生,这些独特生命事件是在一定宏观社会背景下产生的,当我们站在社会发展大背景下考察父母离异、留守等特殊经历对儿童发展的影响过程和结果,可以更深入了解这个群体的发展“黑箱”。因此,为了深入了解离异家庭留守儿童这个特殊群体的行为和发展轨迹,获取对他们生活世界的解释性理解,本文采用包括深度访谈和参与观察在内的质性研究方法。

本研究采用目的性抽样法,共经历三个阶段:第一阶段是个案县的选择,选择英县为本研究的田野调查个案县。英县是一个典型的农业小县,县域内资源稀少、农民受教育程度低、增收途径少,于是农村青壮年劳动力纷纷向城市流动。据统计,英县2019年有户籍人口39.9万人,外出务工人员有3.6万人,约占全市人口的8.9%。因此,在英县,儿童留守已经成为一种普遍现象。

第二阶段是个案学校的选择,选择H中学为集中调研场所。就研究层面而言,H中学所在乡镇独特的地理位置及便利的交通,加之经济发展落后,导致该地区大量劳动力外出务工,且离婚率居高不下,离异家庭留守儿童众多,方便寻找调研个案;就个体层面而言,课题组与该校建立了长期合作关系,便于研究者进入现场,也减少了调研对象的心理戒备,能够保障田野调查的顺利进行。

第三阶段是离异家庭留守儿童的选择。本研究个案李玉的选择经过了以下几个步骤:第一,在H中学先进行了一次离异家庭留守儿童的集体座谈,共有13个儿童参加了座谈,在了解他们的基本情况后从中挑选了3名儿童作为接下来的重点观察对象。第二,对这3名父母离异留守儿童进行深入访谈,从心理、性格、学习等方面进行了较为深入的了解,并最终选择李玉作为长期追踪观察的个案。第三,对李玉的爷爷、亲戚、班主任、同学及所在学校的校长进行了访谈,期间曾尝试联系李玉的父亲,但是多次通话都未接通。

三、离异家庭留守儿童个案呈现

个案李玉,为湖北省英县的一名离异家庭留守儿童,12岁,小学六年级a,独生女。2歲时父母离异,随父亲生活。父亲在她5岁时外出务工,在福建养猪场上班,将她托付给爷爷奶奶照料。8岁时奶奶去世,她目前主要由爷爷照料,爷爷已经64岁,有心脏病,常年吃药,主要靠生活在武汉的大伯给钱生活。李玉经历了三次重大家庭变故,形成了怯懦、内向的性格,不爱说话,成绩中下,处于及格边缘。

(一)母亲关爱缺失,父亲监管缺位

李玉出生于湖北省英县的普通农民家庭,她的到来为整个家庭增添了色彩。而幸福的生活仅持续了两年,在李玉2岁的时候,父母的婚姻走到尽头。父母离异后,李玉母亲放弃了李玉的抚养权。母亲自从离开后,基本没有回家看过李玉,仅仅是偶尔买些衣物托亲戚带给李玉,未给予李玉应有的关爱与照料。李玉对于母亲的记忆十分模糊,她只知道自己有个生了她却“抛弃”她的母亲,对于母亲的模样、声音完全没有印象。“她(母亲)从来没有回来看过我,从来没有给过我钱,也从来没有给我过过生日,我只知道她给我买过几件衣服,不过还挺好看的。”母亲角色的缺失,导致其日常照料、学习监管、亲情关爱弱化,也降低了子女对母亲的依恋,弱化了亲子关系。

父母离异后,父亲的抚养任务和经济负担加重,迫于家庭生计,2014年春节刚过,他就随同乡一起外出务工,加入到“民工潮”之中。父亲将李玉委托给爷爷奶奶照料,同时把对孩子的教育责任转交与爷爷奶奶。李玉父亲很少回家,也很少和家里人联系,经常隔三四个月才会往家里打一次电话。表面上看,李玉对于父亲是否在身边满不在乎,实则希望加强与父亲的交流沟通。第一次集体座谈时她表示,“我希望爸爸多打两个电话回家”。虽表示理解父亲的行为,但还是希望父亲每年多回来几次。第一次单独访谈中说得最多的一句话是:“我希望爸爸一年能够多回来几次!”每次说这些话的时候,面色沉重,眼泪呼之欲出。李玉的父亲喜欢赌博,辛苦挣的钱大部分用于赌博,不但很少给予家庭经济上的支撑,对李玉的生活学习不管不问,也无法给予其精神上的支持,给其心理带来严重负面影响。

在这样的家庭条件下,李玉无法获得父母的关爱、抚慰与支持,家庭教育不可避免地长期处于缺失状态。对于普通留守儿童而言,父母一方外出还有另一方留守在家陪伴与照料,即使父母双方外出也会经常通过现代通讯方式交流沟通。然而,李玉和母亲却在父母离异后“互不往来”,完全享受不到来自母亲的关爱,无法从母亲那里得到社会化的教育;父亲外出后不仅没有给予经济上的支持,也没有情感上的关心,更没有学习上的监管,整个家庭结构破损,不利于其身心健康成长。据班主任尹老师介绍,李玉去年刚来学校的时候,基本不和周围人交流。出现上述现象的原因在于:一是她觉得离异家庭低人一等,形成严重的自卑心理,自我封闭,不愿与人交往;二是她对父母离异的不满与愤怒,常迁怒于同龄伙伴,不利于其交友;三是家人陪伴和亲情温暖的缺失,使其情绪敏感脆弱。

家庭是个体成长的重要场所,良好的家庭环境、家庭功能的高水平发挥可以促进家庭成员身心等方面的健康发展,父母在对子女实施教育和与其沟通的过程中可以加快子女的社会化。[4]完整的家庭结构、合理的家庭资源是家庭运转的基础和支撑,家庭成员间的情感联系、沟通以及家庭文化和规则是家庭功能实现的条件。[5]父母离异对子女意味着“心灵的创伤”“不散的阴霾”“挥之不去的阴影”。离异家庭子女经常给人留下“受害者”“缺失者”“越轨者”的形象,由于缺乏母爱,缺少监管,他们学习兴趣较低。对于离异家庭留守儿童而言,缺少监管,学业表现不佳,是他们的日常表现;“渴望母爱,期盼父亲早日回家”,是他们的内心独白。

(二)隔代监护人监管不力,性别教育弱化

李玉的爷爷奶奶是地地道道的农民,以种植玉米和蔬菜为生,对于目前唯一需要他们照顾的孙女,疼爱有加,在一定程度上弥补了父母不在身边的痛楚。李玉也习惯了和爷爷奶奶一起生活,将爷爷奶奶视为自己的依靠,有事都会向奶奶倾诉。然而,比较懂李玉心思的、与她比较亲近的奶奶在她8岁时因病去世。经历这件事后,李玉慢慢将自己封闭起来,更加不自信,不愿和任何人讲话。普通留守儿童在隔代监护人出现变故的时候,母亲即使外出还能起到一定的弥补作用,而对于李玉来说来自母亲的教育完全缺失。“现在,她(李玉)的衣服、鞋子都是我买的,有些买回来她又不喜欢,可是我也不知道女孩子应该穿怎样的衣服。而且,她现在越来越大了,有些身体变化我也不知道怎么跟她讲,还是奶奶在的时候好一些。”爷爷说。目前,李玉是个12岁的小女孩,正处于身体快速发育时期,也会有小女孩的各种想法,如果身边没有女性长辈(比如妈妈、奶奶)的教育,容易因为青春期的生理变化出现尴尬、自卑心理。

爷爷一直认为,李玉从小就没了母亲,父亲在外务工,对她不管不顾,又在几年前失去了奶奶,是个非常“可怜”的孩子,对她十分宠爱,从生活上给予了她无微不至的照顾。李玉在学校住宿期间,每周三爷爷都要走4公里路到学校给她送好吃的饭菜。虽然比较辛苦,爷爷却说“孩子没了爸妈疼,又不像其他孩子还有奶奶爱,她就只有我这个爷爷了。我苦点累点都不怕,只要她吃得好,我就安心了”。周末李玉回家后,爷爷从不让她做家务,李玉要么独自在房间看电视,要么和邻居家的同伴玩耍,也不和爷爷交流,仅仅是饭熟了坐在一起吃饭。从小到大,爷爷从没打骂过李玉,几乎连重话都不会说,“从小没人疼的孩子,哪舍得打她骂她呢,疼都疼不完呢”。爷爷对李玉的未来既寄予厚望,希望她将来考上师范学校当老师,同时充满担忧,“我越来越老,身体越来越差,能给予李玉的帮助会越来越少,只能走一步看一步了,只希望她那个不争气的爹能回头”。

在李玉的学习上,爷爷想要管教却心有余而力不足,想要监管她的学习,但是限于自己能力无法给予实际指导。“我没有读多少书,我只读了三年级。只能看她有没有在写,写得对不对就不知道了。”出于无奈,爷爷给李玉花200元报了一个补习班,每周五去上一次课。总体来看,爷爷对李玉的学业监管态度较为积极,比较重视李玉的学业成绩,但是在作业辅导、交流沟通方面的能力还有待提升。当监护人有一定的监管能力,且有积极的监管态度时,才可以做出正确的监管行为,让孩子在一个相对稳定安全的环境中成长。

目前普遍存在的一个现象就是隔代监护人“重养轻教”,即重生活抚育轻社会教育,对留守儿童往往比较宠爱、顺从、偏袒,这将不利于其形成良好的学习习惯。留守儿童属于未成年人,心智发展处于“未成熟”状态,自主性较差,需要外部监督提醒才能认識到学习的重要性。若隔代监护人采取娇生惯养、放任自流的监管态度,则会使孩子的学习意识变得淡薄。即使有的隔代监护人对儿童学业监管态度较为积极,但是限于自身知识水平,也会导致作业辅导能力不足。隔代监护人的年龄多在50 ~70岁之间,这个年龄段的农村老人受教育程度普遍较低,难以对孩子的学习给予有效指导。对于李玉而言,在这个特殊敏感的年龄段,同时缺失了母亲和奶奶两位女性长辈的监管,会弱化她的性别教育与社会化教育。

(三)家校合作不足,教育链断裂

家庭与学校之间的密切合作在一定程度上可以弥补弱势家庭背景对学生成长的不利影响,进而促进学生的发展。[6]离异家庭留守儿童家校合作不足主要体现在三个方面:一是家庭功能弱化,二是学校有限的弥补能力,三是家庭对学校帮扶的措施回应不足。父母离异破坏了原有的家庭结构,弱化了家庭教育功能,监护方外出务工引致的照料缺失导致留守儿童在家庭沟通、家庭关怀、学习监督检查方面处于弱势地位。虽然隔代监护人可以替代发挥家庭教育的功能,但隔代监护人往往只重视儿童“吃饱穿暖”的浅层次需要,忽视其学习、安全等其他方面需要,容易形成家庭教育缺口。

家庭教育功能的弱化促使“家庭—学校”教育链条在“家庭教育环”产生裂缝,此时“学校教育环”的及时补救至关重要。H中学通过建立留守儿童之家、招募“爱心妈妈”、开展教师与留守儿童结对活动、举办家长培训等方式对留守儿童进行帮扶。班主任尹老师也针对李玉采取了一些帮扶措施:经常找李玉单独谈话,给予其学习、生活上的鼓励与心理上的辅导,平时让其他同学主动跟李玉交流。据尹老师介绍,李玉现在越来越开朗,从之前的上课基本不开口,到现在张口说话,虽然声音不是很大,但也是一种进步。刚来的时候李玉基本不和同学交流,也没有一起玩耍的小伙伴,现在她经常和两三个同学一起吃饭,学习成绩也比去年有很大的进步,从最开始的不及格,到现在的达到70分。学校和班主任针对留守儿童的教育问题做出了努力,也取得了一定成效。然而,由于H中学地处农村,教学水平和师资较为落后,对于留守儿童面临的家庭教育问题往往心有余而力不足,弥补留守儿童家庭教育缺失的能力有限,难以从根本上解决留守儿童家庭教育问题。

学校和班主任采取的这些帮扶措施未得到家庭的有效回应。父亲在外务工不仅很少给家里打电话,更不会主动联系学校,与学校基本处于“零沟通”。班主任尹老师表示:“教了李玉两年,从来没见过她的父母,他们也从没主动打电话交流过,每周能见上爷爷一两次,因为他每次急匆匆赶着回家,也没多少交流。” H中学校长感叹道:“很多家长的做法让我们难以理解,他们开学的时候把孩子送到学校之后便不再关心孩子的学习,甚至都不会打个电话问一下。有时候老师们就会觉得,既然家长都不管,光我们老师管也没有用。”在儿童的教育过程中,儿童的“家庭教育环”和“学校教育环”通过“直接沟通”和“间接交流”为导向的交点,会形成一条教育链。当家庭与学校之间的交流沟通断裂时,教育链也会随之断裂。李玉的“家庭—学校”教育链因外出父亲的不闻不问出现断裂,没能及时回应学校教育的要求,家庭和学校缺乏双向互动,这将不利于儿童的成长。

(四)家庭社会关系网络缩小,外部支持不足

个体总是生活在一定的社会关系网中,处于社会关系网络中的人们出入相友,守望相助,这在乡村社会表现得尤为明显。与此同时,人与人的关系也存在亲疏远近之分。费孝通先生在《乡土中国》中形容中国乡土社会为“差序格局”,人与人之间的关系是以亲属关系为主轴的网络关系,每个人都以自己为中心结成网络。这就像把一块石头扔到湖水里,以这个石头(个人)为中心点,在四周形成一圈一圈的波纹,波纹的远近可以标示社会关系的亲疏。[7]简而言之,在中国的文化语境下,关系网络不是一成不变的,其规模的大小随中心势力的强弱而定。父母离异后,李玉母方亲戚网络基本丧失,李玉家庭网络波纹的推动扩散能力变弱,亲戚波纹扩散的范围缩小,导致家庭的社会网络变小,来自外部的支持也相应减少。

俗话说,“亲戚越走越亲”,家庭社会关系网络会随着时间的推移及自己的经营而发生变化。李玉的父亲外出打工后,他们原本在家乡的关系网络由于交流的缺位而处于松散状态,和亲朋好友的互帮互助减少导致其“信任度”降低,进而使得他们可用的社会资源减少。“她(李玉)爸常年不回家,偶尔回来一次也不和我们打交道,周围的人几乎都不记得这个人了,唯一的记忆就是这个人喜好赌博,听说出去了还是一样,都没钱寄回家给她们爷孙,有时看着也是可怜。我们有时间看着孩子遭业(可怜),会看在爷爷的面子上做点好吃的喊他们一起吃,但是我们的帮助也有限,何况并不是周围的人都愿意帮他们,毕竟她爸为人处世方面一般般”,李玉的邻居如是说道。尽管李玉父亲在外务工也会形成新的社交网络,但由于“远水救不了近火”,这些社会关系网络难以转化为可用的社会资源,也难以在家庭遇到困难时伸出援助之手。

综上所述,父母离异、父亲外出务工、奶奶去世等生命事件对李玉的成长产生了极大的负面影响,具体影响路径如图1所示。

四、生命历程理论下的离异家庭留守儿童问题

人们的生命历程不仅随时间的发展而变化,也随着个体经验、家庭事件而变化。[8]研究对象李玉在成长中经历了父母离异、父亲外出、奶奶离世等重要事件,这些特殊的经历对她的成长产生了冲击。

(一)一定時空中的生活:留守儿童的生活时空

米尔斯曾指出“个人只有通过置身于所处的时代之中,才能理解他自己的经历并把握自身的命运”[9]。社会处于不断变迁中,不同时代的人所面对的社会情境存在差异,个体所拥有的社会机会和社会限制也存在显著差异。分析离异家庭留守儿童的教育必须结合留守儿童经历的事件发生的特定时间、地点和条件。李玉出生于21世纪初期,属于经济发展及城镇化进程的快速推进时期,波澜壮阔的乡村人口跨区域大流动,形成一阵“民工潮”。“民工潮”的出现进一步加剧了社会转型,传统二元社会结构受到了很大的冲击,“三元社会结构”出现[10],农民工群体构成一个游离于城乡之间、独立于城乡之外的社会结构单元。同时,伴随着“打工经济”的兴起以及现代性对传统村庄的改造,农村“闪婚”“跨省婚姻”等不稳定的婚姻模式已成常态。这打破了原有乡土社会结构,使“双亲抚育”家庭结构发生改变,导致许多农村儿童经历“家庭破裂”与“父辈别离”两次转折,成为离异家庭留守儿童。研究对象从天真无邪的儿童变为单亲儿童,再变为离异家庭留守儿童,这一身份的转换,并非她有意识、有计划做出的主动安排,而是社会历史条件与其所处的生命阶段相互影响、相互建构的结果。

(二)相互联系的生活:社会关系网络的断裂

生命历程理论认为,生命存在于相互联系或者相互依存之中,人总是生活在社会网络关系之中,个人通过一定的社会关系进而生活在一定的群体中,如此才能得到社会的支持。[11]儿童的社会关系网络主要源自与父母、亲人、老师及同学产生的关系,包括亲子关系、亲属关系、师生关系及同伴关系。其中儿童的家庭社会关系网络如亲子关系和亲属关系对其影响较大。在生命历程的早期,家庭环境是影响个体能力形成的关键性因素[12],家人和家庭关系是个体成长以及与外界互动的“重要他人”。在本研究中,父母离异后,李玉母女关系破裂,父亲外出务工,时空限制了亲子关系;父亲对李玉的生活学习不管不顾,父女关系受损。此时,李玉的主要家庭关系网络为祖孙的代际关系。随后,奶奶去世,祖孙关系变弱。随着时间的推移,家庭亲属关系网络变小;家校合作的不足,导致来自外部的支持不足。家庭功能的缺失与代理监护的功能不能正常发挥,学校的教育弥补能力有限,家庭与学校之间的有效沟通不足,都一步步促使“家庭—学校”教育链条的最终断裂以及家庭社会网络的缩小。

(三)生活的时间性:家庭教育决策的转变

個体发展过程中的系列生命事件产生的时机,反映的是处在特定历史时期中的个体成长情况,更深层次的逻辑是特定事件都是在特定历史时间产生的。[13] 2岁是儿童非常需要母爱的时期,却因为父母离异,李玉缺失了母爱。5岁时,因为父亲外出务工,亲子分离,父亲监管缺失,导致亲子关系互动不足,家庭双系抚育结构受损,间接后果是李玉面临隔代监护人“重生活抚育、轻社会抚育”的现实,家庭教育的重要作用难以发挥。8岁时,李玉逐渐习惯爷爷奶奶的关爱,却因奶奶的突然离世,造成爷爷独自监护的诸多不便。对于普通儿童而言,在上述几个社会性时间点的家庭抚育决策过程和决策时机有着重要的年龄意义,家庭会根据儿童的实际抚育需求做出适当的家庭教育决策。然而,李玉却在这几个时间点上经历着父母离异、父亲外出、奶奶去世等重大生命事件,家庭也未对这些生命事件带来的影响及时做出回应,由此对李玉的发展造成一定负面影响。

(四)个人能动性:习得性无助的形成

人总是在一定的社会制度之中选择自己的生命历程发展方向,选择过程不仅受到社会宏观背景的限制,更重要的是个体能动性的作用。[14]在历史形塑下的留守儿童,或被动接受破损的“双系抚育”模式,或充分发挥主动性,在配合家庭抚育策略扮演着社会期望角色的同时,主动建构自身的生命发展历程。亲情缺失和亲子关系互动不足的李玉,在日常的生活中享受不到父母的关怀,遇到困难也不能从父母那里找到感情支撑,长期被动地接受环境变化,经常觉得自己是个“没人管、没人要的野孩子”。长此以往,李玉形成孤僻、内向、冷漠、敏感的性格,对任何人和事都缺乏安全感,随之人际交往能力弱化,而这些消极人格特征都是在个体自我保护策略下产生的。[15]个案李玉在面对各种结构性力量的规制时,并没有积极行动去追求更好的生存状态,没有充分调动个体的自主性、能动性和创造性,这可能是因为她从小就成为离异家庭的留守儿童,形成了习得性无助,不知道如何在特定条件下“做出这种选择而非那种选择”。

五、讨论与反思

生命历程理论联结了个体生活与社会环境,也构建了当下生活与历史长河之间的理论桥梁[16],通过生命历程理论四个角度的分析,我们可以更加清晰地认识到个体的生命历程发展方向选择、生命事件的产生与整个生命历程所处社会大环境之间的关系,更好地理解个体独特生命历程形成的深层次原因。本研究个案的不幸经历,是特定的社会历史条件、社会网络支持缺失、重大生命事件回应不足、个体主体性不足等各种因素相互作用、相互决定的结果。

通过对个案李玉所经历生命事件的分析,我们可以更直观地感受留守对父母离异儿童意味着双重劣势。个体所处的时间空间、个体与社会的相互关系、个体的能动性与历史事件的相互作用共同构建了复杂的影响路径。父母的离异导致孩子缺失母爱,父亲缺少伴侣的陪伴;在家庭经济的约束下,单亲父亲外出务工,直接导致父亲监管缺位。这一现状同时会通过三条路径对儿童产生影响:一是委托隔代监护人对儿童进行监管,但是由于隔代监护人“重养轻教”的监管方式,导致监管不力,加上奶奶的突然离世,爷爷的监管极为不便;二是父亲外出后和学校处于“零沟通”,家校合作不足,“家庭—学校”教育链断裂;三是父亲外出后未经营家乡的关系网络,家庭社会关系网络变小,来自亲戚朋友的支持不足。

在我国工业化、城镇化发展进程中,由于社会经济转型、区域差异和人口流动导致的儿童父母缺场、亲子分离现象将在很长一段时间内存在。留守儿童家庭教育的缺失,直接导致其人力资本的缺乏以及后期社会竞争的劣势。相较于普通留守儿童,离异家庭留守儿童既要经历亲子分离的痛楚,又要经历家庭破裂、家庭结构破损、家庭功能弱化这一特殊的生命事件,面对父母外出和家庭结构破裂的双重打击,他们心灵的创伤会更深,更需要被“优先帮扶”。因此,应该打破“大水漫灌”式的留守儿童关爱服务模式,精准识别离异家庭留守儿童,优先重点满足他们的基础性需求,不仅为他们提供“兜底式”关爱服务,也给予他们“精准滴灌”式关爱。

【参考文献】

[1] 段成荣,吕利丹,王宗萍.城市化背景下农村留守儿童的家庭教育与学校教育[J].北京大学教育评论,2014 (3):13-29+188-189.

[2] AMATO P R.The consequences of divorce for adults and children[J].Journal of marriage and family,2000(4):1269- 1287.

[3] 埃尔德.大萧条的孩子们[M].和田,马春华,译.南京:译林出版社,2002:10.

[4] MILLER I W,RYAN C E,KEITNER G I,et al.The McMaster approach to families:theory,assessment,treatment and research[J].Journal of family therapy, 2000(2):168-189.

[5] 吴帆,李建民.家庭发展能力建设的政策路径分析[J].人口研究,2012,(4):37-44.

[6] EPSTEIN J L,SHELDON S B.School,family,and community partnerships:Your handbook for action[M].SAGE publications,2008:3-6.

[7] 费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008:28.

[8] ELDER J G H.Time, human agency, and social change: Perspectives on the life course[J].Social psychology quarterly, 1994,57(1):4-15.

[9] 米尔斯.社会学的想象[M].北京:生活·讀书·新知三联书店有限公司,2005:4.

[10] 甘满堂.城市农民工与转型期中国社会的三元结构[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2001(4):30-35+151.

[11] 李强,生命的历程:重大社会事件与中国人的生命轨迹[M].杭州:浙江人民出版社,1999:5.

[12] 詹姆斯·赫克曼.幼儿教育的经济学[M].上海:上海科学技术文献出版社,2017:17-18.

[13] ELDER G H,ROCKWELL R C.The life-course and human development:An ecological perspective[J].International Journal of behavioral development, 1979, 2(1):1-21.

[14] 李梅,杨汇泉.农村留守女童反社会行为生成的现象考察——邓军“买处”个案的生命历程理论分析[J].中国农村观察,2010(1):87-93+96.

[15] 李子涵,邓纯考.父母出国留守儿童成长历程探究[J].当代青年研究,2017(4):23-28.

[16] 吴开泽.生命历程视角的城市居民二套房获得[J].社会,2016(1):213-240.

Study on the Education of Left-Behind Children from Divorced Families and its Influence Path:Case Study Based on Life Course Theory

XIANG Rong

Abstract: The time and space of the individual, the relationship between the individual and society, and the interaction between the individual’s initiative and historical events together form the complex influence path of individual development. From the perspective of life course theory, this study analyzes the growth course of left-behind children in divorced families. The study found that life events such as parents’ divorce and fathers becoming migrant workers led to the absence of maternal care and paternal supervision for left-behind children in divorced families. This creates multiple life disadvantages, such as ineffective supervision of intergenerational guardians, the breakdown of the “family-school” education network, and diminished family social networks. In the context of rapid urbanization, left-behind children from divorced families have experienced a “two-pronged weakening” in family structure and family function, and should therefore be given “priority help” and “precision care”.

Key words: Divorced Parents; Left-behind Children; Life Course; Life Event

(责任编辑:李育倩)

作者简介:向蓉/湖北工业大学职业技术师范学院讲师(武汉 430068)