虚拟旅游体验与游客实地旅游意愿:基于SOR理论的双刃剑效应检验

2023-09-19王雨晨焦育琛

王雨晨 焦育琛

[关键词]虚拟旅游体验;实地旅游意愿;SOR理论双刃剑效应;莫高窟虚拟旅游景区

新冠疫情暴发后,旅游业遭受重创。为应对这一危机,各大旅游企业不得不积极采取措施将旅游业与数字媒体相结合,探寻旅游业恢复的新模式与新业态,如旅游直播以及虚拟旅游等。其中,虚拟旅游关注度较高,它是一种通过计算机模拟技术、虚拟现实技术或现实增强技术构建虚拟旅游场景,从而实现在线旅游的方式。游客借助上述技术可以在任何地点任何时间云观赏旅游地的景观以及了解当地的特色活动,以缓解压力与消极情绪[1]。以虚拟旅游App“全景客”为例,其中设置有丰富的虚拟旅游地类型,不仅包含了较为常见的动植物园与古城古镇,还涵盖了各种街景、广场以及乡村田园等,为满足游客的在线旅游需求以及减少不熟悉目的地的风险提供了便利。由于目前虚拟旅游仍处于发展期,还不能给予游客高质量的体验,因而其对于游客未来行为决策的转化作用仍需进一步加强[2]22。

值得注意的是,目前,虚拟旅游体验似乎已成为学术界普遍认可的能够提高游客实地旅游意愿的利器,例如其能够通过增强游客对虚拟旅游地的情感依恋,从而提升实地旅游意愿,但也有部分学者对此提出了质疑。首先,以文化遗产型景区为例,虚拟旅游非常适合此类景区的展示,因为其可以无损害地展示艺术品并辅以详细的解说,能够增长游客的文化知识[3]。然而,当游客的知识增长后,此类景区的吸引力也相应减弱,游客会认为无须再次前往实地游览,这在一定程度上产生了虚拟旅游替代实地旅游的效应。与此同时,实地旅游意愿的产生源自外在和内在两方面的动机,外在动机指的是刺激物,即虚拟旅游体验,而内在动机既包含个体的期望,也包含个体的态度和信念等[4]17。例如,文化遗产虚拟体验作为刺激物,所展示的几乎均为文化遗产的全景外观,并无其他体验性内容,因此带给游客的可能是欣赏完遗产景观后的新鲜感、沉浸感和神秘感的缺失[5] ,即旅游疲劳,致使游客不会产生前往实地深入探索的意愿。此外,在疫情防控常态化背景下,个体信心作为一种内在动机对实地旅游意愿也发挥着重要的影响作用[6]226。其中,旅游恢复信心作为个体信心的一类,显示出了个体对于旅游产业能否应对危机的态度。旅游恢复信心越强,游客实地出游意愿越强,反之则越弱。遵循上述逻辑,若旅游疲劳程度越高,旅游恢复信心越弱,则会对游客实地旅游意愿产生抑制作用。基于以上认知,本文以莫高窟虚拟景区为例,基于“刺激-机体-反应”(Stimuli-Organism-Response,SOR)理论,从个体的生理与心理反应视角出发,引入享受感知与旅游疲劳,构建双刃剑模型;再综合考虑疫情防控背景下游客对旅游发展的态度,引入旅游恢复信心这一边界条件,分析虚拟旅游体验对游客实地旅游意愿的双重影响机制,以期进一步丰富虚拟旅游的研究内容,拓宽研究视野,为旅游景区开展虚拟旅游实践提供借鉴和参考。

1 文献回顾与研究假设

1.1 SOR理论

“刺激-机体-反应”(SOR)理论是一种研究个体对环境做出反应的理论[7]。这种反应不仅包括积极的接近行为,如探索以及停留等,也包含消极的回避行为,如消极的行为意愿等。在SOR理论应用初期,学者们仅关注了个体的情感反应。然而,随着该理论应用的深化,其逐渐被拓展到服务领域、营销领域,个体认知以及心理感知反应等变量也被纳入该理论框架中。近年来,该理论已广泛应用于预测游客的旅游决策,如重游意愿、移动社交媒体购买意愿等。已有研究将该理论引入虚拟旅游的研究中,但遗憾的是,相关研究仅重点讨论了游客可能产生的积极行为。事实上,SOR理论还关注可能产生的消极反应,因而本文使用这一理论来剖析虚拟旅游体验可能产生的负面作用。

本研究主要关注游客的生理与心理变化,其中虚拟旅游体验被视为一种刺激,享受感知为积极的机体情感,旅游疲劳为消极的机体生理与心理综合体,旅游恢复信心为积极的个体态度,实地旅游意愿则被视为个体反应。

1.2 虚拟旅游体验

早在20世纪末,学者们就开始关注虚拟现实技术在旅游中的应用。随着科技的进步,虚拟旅游可以实现360°甚至720°全方位地展示旅游地,能给予游客较强的临场感。虚拟旅游为游客提供了一个体验平台,拉近了游客与旅游地之间的距离。游客可以根据线上的展示构建出旅游地大致的印象,并且可以通过比较不同旅游地的体验感知,进而做出不同的旅游决策。由此可见,虚拟旅游体验是虚拟旅游的核心内容。国外有关虚拟旅游体验的研究,侧重于讨论其影响因素以及作用。在影响因素方面,如Huang等揭示出技能、互动性以及临场感是愉快虚拟旅游体验的重要影响因素[8];Wei等以主题公园内的虚拟现实过山车为例,揭示此类体验的好坏取决于临场感的强弱[9]。在作用方面,Bogicevic等认为虚拟旅游体验能够唤起游客心理意象,进而增强旅游品牌感知[10];Kim 等基于SOR 理论研究得出虚拟旅游体验能够引发认知与情感反应,进而增强游客访问虚拟旅游目的地的意图[11]69。

近年来,新冠疫情防控的常态化使得国内学者也开始重点关注虚拟旅游体验,主要探讨其构成维度以及积极作用。在构成维度方面,匡红云等基于文本扎根认为,虚拟旅游体验包含了感官、功能、情感、认知、价值以及临场感等多个维度[12]。在积极作用方面,虚拟旅游体验不仅能够改善新冠疫情期间游客的心理健康状况,而且还能够增加游客对景区的虚拟依恋等。总体上看,学者们以讨论虚拟旅游体验对旅游营销的积极影响为核心,但对于其消极影响的探讨显得不足,导致现有的影响机制并不全面。因此,本文拟同时讨论虚拟旅游体验的积极和消极两面作用。

1.3 享受感知的中介作用

享受感知指的是个体在其喜欢的环境中感到快乐与满足的程度,属于一种情感反应[13]。消费者会从所消费的产品或服务中寻求享受感。而享受源于环境刺激与对相关活动的感知,是个体对某一项活动的兴趣表达。以旅游博主分享为例,游客对于其分享内容的新颖性以及可理解性等能够激发享受感知[14]。已有研究也表明,智慧旅游技术体验有利于提升游客的旅游享受[15]。此外,SOR 理论认为,虚拟旅游体验作为一种刺激因素可以激发游客积极的情感反应[16],而享受感知是虚拟旅游体验中的典型积极情感反应之一。因此,本文認为虚拟旅游体验作为智慧旅游技术体验的一种,也能够增强游客享受感知。

与此同时,享受感知作为一种外在刺激后的情感反应,会促进个体积极行为意愿的产生。这在市场营销领域已得到证实,如在网店消费中,享受感知对消费者的购买意愿和重访意愿均具有正向影响,并能够发挥重要的中介作用[17];在电影消费中,享受感知能够作为中介变量增强消费者对在线电影票的购买意愿[18]。总的来说,在消费者行为领域中,享受感知对消费者行为意愿的预测作用强于其他变量。旅游学研究也证实了其作用,即目的地的享受感知能够对游客行为意愿产生积极影响[4]15。此外,动机理论也指出,享受感知作为一种旅游动机与目的地的选择紧密相关[19]。具体到虚拟旅游景区,由于游客的观赏、学习动机得到满足、获得享受感,从而产生前往实地体验新奇项目的需要,进而更愿意到实地旅游。因此,本文认为享受感知能够激发游客实地旅游意愿。综上所述,本文认为享受感知是虚拟旅游体验作用于实地旅游意愿的正向中介变量,故提出以下假设:

H1:享受感知在虚拟旅游体验与实地旅游意愿之间发挥正向中介作用。

1.4 旅游疲劳的中介作用

疲劳可划分为病理性疲劳与非病理性疲劳,且通常会表现出生理方面(全身酸痛、嗜睡等症状)与心理方面(新奇性、注意力、动机以及认知等的减弱)的特征,即对个体的身心健康会产生负面作用[20]。借鉴疲劳的相关概念,旅游疲劳则是普遍存在于旅游体验后的一种生理与心理现象,指由旅游活动所导致的游客身体机能下降、动机减弱、情绪与认知均下降的一种身心状态,其是游客与目的地或景区过度互动的结果,会在游客观光、休闲、娱乐、探索、社交或寻求知识的过程中形成[21]2。与普通的疲劳相比,旅游疲劳属于非病理性疲劳,其产生主要源于过度的旅游活动,这种“度”不仅包含较为常见的旅游时间、旅游强度、旅游距离与旅游负重方面的“度”,也包含休闲活动、旅游景观等方面的“度”。然而,旅游疲劳作为一种负面感知与情绪的综合体,在以往的研究中,还未受到学者们的重视。已有研究表明,旅游疲劳对游客满意度与动机存在负面影响,其中,游客满意度通常作为行为意图的前置因素,故旅游疲劳可能会负面影响虚拟旅游者未来的行为决策[21]7。

从旅游疲劳的定义来看,游客的旅游体验(观光、研学求知、休闲娱乐以及探险等)会导致旅游疲劳的产生。具体到虚拟旅游情景下,其需要借助一定的电子设备进行,会不断转换镜头,易产生生理疲劳,如眼睛与大脑的疲劳等[22]。以莫高窟虚拟旅游景区为例,游客在虚拟场景中可观赏莫高窟中的塑像壁画等,但除此之外,其他体验元素较少。当前游客对体验性消费需求的剧增,难免使得游客在体验虚拟景区后,对实地景区的兴趣感、好奇心、神秘感以及新颖性等下降,即产生相应的动机与情感疲劳。上述均为旅游疲劳的表现形式。此外,SOR理论认为,虚拟旅游体验作为一种刺激因素也可以激发游客消极的情感反应,其中所包含的乏味等反应,即为动机与情感疲劳的表现形式。因此,本文认为虚拟旅游体验会引起游客在生理、情感以及动机方面的旅游疲劳。

旅游疲劳是游客在与景区互动后的一种生理与心理的复杂变化,而游客生理与心理的变化会影响旅游体验质量,进而对行为意愿产生影响。同时,依据情绪动机理论可知,消极情绪状态会潜在影响个体的行为意愿,发挥抑制动机的作用。已有研究也证实了旅游疲劳对游客行为意愿的负向影响[23]。因此,本文认为当游客与虚拟景区互动产生旅游疲劳后,可能会负向影响游客的实地旅游意愿。综上所述,本文认为旅游疲劳是虚拟旅游体验作用于实地旅游意愿的负向中介变量,故提出以下假设:

H2:旅游疲劳在虚拟旅游体验与实地旅游意愿之间发挥负向中介作用。

1.5 旅游恢复信心的调节作用

旅游恢复信心这一概念借鉴自消费者信心理论,其反映了在新冠疫情防控常态化背景下游客对于旅游业未来发展的期望[24]。信心的影响在各类旅游危机期间更为显著,例如在遇到重大自然灾害时,缺乏此类信心的游客往往厌恶风险,从而会选择规避风险,防止意外情况的发生,旅游意愿也随之下降。反之,则出游意愿更强。动机理论认为,游客的出游意愿同时受到内在与外在动机的双重影响,即旅游决策的影响因素是多维度的。在本文的理论框架中,旅游恢复信心为内在动机,前述的享受感知为外在动机激发的情感反应,旅游疲劳为外在动机所激发的生理与心理反应,它们会共同对实地旅游意愿产生影响。已有研究表明,在公共卫生风险背景下,游客的旅游恢复信心与情感成分会共同影响游客的出游意愿[25]。结合前文论述,本文认为具有较高旅游恢复信心的游客,当其在虚拟旅游过程中感知到享受后,会更加愿意前往实地游玩,反之,信心越弱这种意愿就越弱;具有较低旅游恢复信心的游客,当其在虚拟旅游过程中感知到旅游疲劳后,会更加不愿意前往实地游玩,反之,信心越强这种意愿则会提升。综上,本文认为旅游恢复信心增强了享受感知对实地旅游意愿的正向作用,同时减弱了旅游疲劳对实地旅游意愿的负向作用。因此,提出以下假设:

H3:旅游恢复信心在享受感知与实地旅游意愿之间发挥正向调节作用;

H4:旅游恢复信心在旅游疲劳与实地旅游意愿之间发挥负向调节作用。

进一步地,本文提出两个被调节的中介效应关系,即两个中介变量的效应值会受到旅游恢复信心的调节影响。旅游恢复信心越强烈,享受感知将更多地传导虚拟旅游体验对游客实地旅游意愿的促进作用;与此同时,旅游疲劳将更少地传导虚拟旅游体验对游客实地旅游意愿的抑制作用。因此,本文提出以下假设:

H5:旅游恢复信心正向调节享受感知的中介作用;

H6:旅游恢复信心负向调节旅游疲劳的中介作用。

综合以上假设,本文构建了如下理论模型(图1):

2 研究设计

2.1 研究案例地概况

莫高窟虚拟景区是敦煌石窟数字化的产物,由敦煌研究院与国内外高校与科研院所合作建成。截至2021年底,该虚拟景区已经完成敦煌石窟268个洞窟的数字化采集,164个洞窟的图像处理,45身彩塑、146个洞窟、7处大遗址的三维重建,162个洞窟的全景漫游节目制作,5万余张历史档案底片的数字化扫描。目前,“云游敦煌”小程序已成为体验莫高窟虚拟旅游景区的重要渠道。据统计,2020—2021年以来该小程序整体访問量突破5 000万人次,独立用户数突破1 040万人次,显示出其较高的人气。

本文选择莫高窟虚拟景区为案例地,主要基于以下3个方面的原因:第一,当前旅游地之间的竞争日益激烈,文化遗产旅游地更加注重运用虚拟现实这类新技术,以实现体验价值的创造,因而研究此类旅游地更具有现实意义;第二,已有研究表明,世界遗产旅游地知名度的高低是游客形成旅游动机的重要因素,而莫高窟享誉中外,游客的出游动机较高,在这一背景下研究旅游疲劳可能产生的负向作用更加具有典型性;第三,莫高窟很早就着手虚拟旅游的相关建设,经验丰富。同时,在如“全景客”等虚拟旅游App上,该景区的人气明显高于其他同类景区,具有一定的代表性。

2.2 问卷设计

本文参考已有研究以及虚拟旅游景区的实际情况设计了调查问卷,问卷采用李克特5级量表,其主要包含2个部分。第一部分为各变量的测量,其中虚拟旅游体验主要参考厉新建等以及Marasco等的研究[2]20,[26],共5 个题项,Cronbach's α系数为0.940;享受感知主要参考He等的研究[27],共4个题项,Cronbach's α系数为0.906;旅游疲劳主要参考Sun等的研究[21]6,共3个维度、7个题项,Cronbach'sα系数为0.961;旅游恢复信心主要参考Soesilo等的研究[28],共4个题项,Cronbach's α系数为0.925;实地旅游意愿主要参考Kim 等的研究[11]80,共4个题项,Cronbach's α系数为0.915。第二部分为游客个人特征统计。此外,还设置了一些额外的题项,以确保问卷的有效性和科学性。首先,在问卷最前部分明确虚拟旅游的概念,列举莫高窟虚拟旅游的例子,让游客明确自己所体验的是否为虚拟旅游;其次,设置“您是否体验过莫高窟虚拟景区”来筛选虚拟旅游者;再次,设置引导词,让游客认真回想自己过去的虚拟旅游体验以及相应的生理情感反应与行为意向;最后,在问卷尾部设置了2元的红包,经系统形式检测为合格的问卷会得到该报酬。

2.3 问卷调研与样本分析

考虑到疫情还未完全结束且不确定性强以及虚拟旅游线上性的特点,因此采用“问卷星”线上定向旅游调研成为当今的首选。预调研于2021年10月中旬开展,共计发放问卷100份,后基于預调研结果进一步完善问卷语言结构以及题项等。正式调研于同年10月下旬展开,发放线上问卷共500份,剔除回答时间低于2分钟以及胡乱填写的问卷后,得到有效问卷共365份,问卷的有效率为73%。总体上看,有效问卷数大于题项数目的10倍以上,符合要求。调研样本特征详见表1。

3 结果与分析

3.1 效度检验

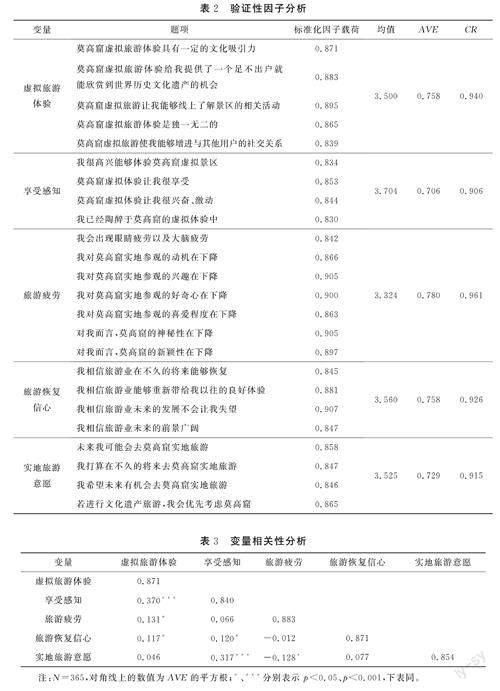

运用AMOS 24.0进行验证性因子分析以检验效度,结果显示(表2):各变量的AVE 值处于0.706~0.780之间,CR 值处于0.906~0.961之间,上述指标均满足AVE 值大于0.5以及CR 值大于0.7的标准,因而量表具有结构效度。同时,各题项的标准化因子载荷处于0.830~0.907之间,满足大于0.5的标准。此外,由表3可知,AVE 的平方根大于各变量之间的相关系数,说明量表具有区分效度。综上,量表效度整体良好。

3.2 共同方法偏差检验与描述性统计

由于本文的数据来源于游客自填,故而可能存在共同方法偏差问题。鉴于此,本文使用单因素检验法进行验证,结果显示,第一个主成分占因子总和的25.51%,未超过40%的阈值,说明该问题不严重,可进行进一步的回归分析。

初步分析结果显示(表3),虚拟旅游体验与享受感知呈显著正相关(r=0.370,p <0.001),与旅游疲劳呈显著正相关(r=0.131,p<0.05 );享受感知与实地旅游意愿呈显著正相关(r=0.317,p <0.001);旅游疲劳与实地旅游意愿呈显著负相关(r=-0.128,p<0.05),以上结果为假设检验提供了验证基础。

3.3 假设检验

3.3.1 中介效应检验

本文采用Process软件中的Model 4进行并行中介模型的检验,设置抽样次数为5 000。由表4可知,虚拟旅游体验对享受感知的正向预测作用显著(b=0.332,p <0.001),享受感知对实地旅游意愿的正向预测作用显著(b=0.353,p <0.001)。同时,由表5可知,享受感知的中介效应值为0.117,且其在95%置信区间的上下限中均不包含0,表明虚拟旅游体验能够通过享受感知的正向中介作用预测游客实地旅游意愿,故假设H1成立。

同样地,虚拟旅游体验对旅游疲劳的正向预测作用显著(b=0.129,p<0.05),旅游疲劳对实地旅游意愿的负向预测作用显著(b=-0.137,p<0.01)。同时,由表5可知,旅游疲劳的中介效应值为-0.018,且其在95%置信区间的上下限中均不包含0,表明虚拟旅游体验能够通过旅游疲劳的负向中介作用预测游客实地旅游意愿,故假设H2成立。

3.3.2 调节效应检验

本文采用Process软件中的Model 14进行调节模型检验,设置抽样次数为5 000。结果显示:享受感知与旅游恢复信心的乘积项对实地旅游意愿具有显著正向影响(β=0.085,p <0.05),其在95%置信区间内上下限不包含0,因此假设H3成立。同样地,旅游疲劳与旅游恢复信心的乘积项对实地旅游意愿具有显著负向影响(β= -0.084,p <0.05),其在95%置信区间内上下限不包含0,因此假设H4成立。

为进一步验证调节效应,采用均值加减一个标准差计算低和高两个分组下享受感知与旅游疲劳对实地旅游意愿影响效应的方法。结果(表6)显示:在低旅游恢复信心分组中,享受感知对实地旅游意愿的效应值为0.242,其在95%置信区间内上下限不包含0。同时,在高旅游恢复信心分组中,享受感知对实地旅游意愿的效应值为0.459,其在95%置信区间内上下限不包含0。由此可见,高分组状态下的效应值高于低分组,H3得到进一步验证。同样地,在低旅游恢复信心分组中,旅游疲劳实地旅游意愿的效应值为-0.022,其在95%置信区间内上下限包含0,因此效应值不显著。同时,在高旅游恢复信心分组中,旅游疲劳实地旅游意愿的效应值为-0.237,其在95%置信区间内上下限不包含0。由此可见,高分组状态下的效应值低于低分组,H4得到进一步验证。

3.3.3 被调节的中介效应检验

本文采用Process软件中的Model 14进行被调节的中介效应检验,设置抽样次数为5 000。结果显示(表7):在低旅游恢复信心分组中,享受感知的中介效应值为0.080,其在95%置信区间内上下限不包含0。同时,在高旅游恢复信心分组中,享受感知的中介效应值为0.153,其在95%置信区间内上下限不包含0。由此可见,高分组下的中介效应值高于低分组。因此,假设H5成立。同样地,在低旅游恢复信心的分组中,旅游疲劳的中介效应值为-0.003,其在95%置信区间内上下限包含0,即中介效应不显著。同时,在高旅游恢复信心的分组中,旅游疲劳的中介效应值为-0.031,其在95%置信区间内上下限不包含0,即中介效应显著且低于低分组。因此,假设H6成立。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文从游客生理与心理反应的视角,以莫高窟虚拟景区为例,基于SOR 理论,通过构建双重中介模型,探析虚拟旅游体验对游客实地旅游意愿的“双刃剑”效应,结论如下:

第一,虚拟旅游体验能够激发游客享受感知,进而间接对游客实地旅游意愿产生正向影响。在虚拟旅游过程中,游客能够从多样化的景区形象和景观展示中获得享受感,进而愿意在未来前往实地深入探索该景区。该结论与前人研究结果相吻合,即虚拟旅游享受感知在激发游客实地旅游意愿中发挥中介作用[4]15。

第二,虚拟旅游体验会引发游客旅游疲劳,进而间接对游客实地旅游意愿产生负向影响。在虚拟旅游过程中,尤其是在以观赏为主的虚拟景区内,游客可能会产生来自情感、动机等方面的疲劳,对实地景区难以产生持续的兴趣,进而不愿意再前往实地景区游览,但这种负面影响并不强。该结论印证了Sun等关于旅游疲劳对游客积极行为所产生消极作用的观点[21]8。

第三,旅游恢复信心正向调节享受感知对游客实地旅游意愿的影响,同时负向调节旅游疲劳对游客实地旅游意愿的影响。与此同时,旅游恢复信心在虚拟旅游体验经由享受感知以及旅游疲劳影响游客实地旅游意愿的过程中产生调节作用,旅游恢复信心越强,享受感知的中介作用越强,旅游疲劳的中介作用越弱。旅游恢复信心让游客对旅游业的未来充满美好的期待,使得无论在虚拟旅游体验过程中感到享受还是感到旅游疲劳的游客都更加愿意前往实地,以推动旅游业的健康可持续发展。该结论印证了王金伟等关于旅游恢复信心与出游意愿关系的论点[6]221。

4.2 讨论

4.2.1 理论意义

第一,本文拓展了已有的虚拟旅游研究内容,证实在新冠疫情防控常态化期间,虚拟旅游体验作为一种风险较小的旅游体验活动,在文化遗产景区场景下,不仅会促进游客实地旅游意愿的产生,还会带来负面结果,即减弱了实地旅游的意愿。研究结果回应了国外学者对于虚拟现实技术可能造成实地旅游替代的问题[29]。随着体验经济时代的到来,游客重视体验内容、追求新颖与异质,而一些以视觉观赏为主的虚拟旅游景区难以让游客产生后续的实地旅游意愿。因此,未来如何利用科技创造高沉浸感的虚拟体验,需要旅游企业进一步在各方面加以完善。

第二,本文明晰了享受感知与旅游疲劳所发挥的中介作用。虚拟旅游体验基于AR 技术,是对实地旅游体验的强烈模拟,能给予游客真实性感知。一方面,虚拟旅游中构建有丰富多样的目的地,其体验包含的娱乐性质能引发游客的兴趣,激发游客积极的情绪,如享受感知,进而吸引线上与现实游客再次虚拟旅游或到实地旅游。另一方面,当前虚拟旅游体验的内容相对比较单一,灵活性较差,容易产生生理、认知以及情感方面的疲劳。因此,游客可能并不愿意前往实地再次游览,欣赏重复的景观。综上,本文进一步丰富了虚拟旅游的双刃剑机制。以往研究从游客期望的视角提出了虚拟旅游营销的消极作用,即当游客期望较低时,虚拟旅游体验越好反而会降低实地旅游意愿[4]23,而本文从游客的生理与心理反应视角拓展了虚拟旅游的正负向效应研究思路。与此同时,反向效应的产生也反映出文化遗产虚拟旅游体验与真实体验的相似性,因而会减弱未来再次前往实地消费的意愿,这进一步丰富了Deng等的观点[30],即易于模拟现实的景区虚拟体验会降低个体的再消费意愿。

第三,本文揭示了旅游恢复信心的边界作用。疫情的扩散加强了游客的风险感知,阻碍了游客实地旅游的步伐,表现为旅游意愿减弱。而旅游恢复信心让游客相信旅游能够在国家政策的支持下,通过一定的创新手段与自身保持联系,经受住疫情的打击,进而增强自身在未来的出游可能性,以推动旅游业的复苏。

第四,本文丰富了SOR理论在旅游学研究中的应用。以往的研究集中于讨论旅游过程中的刺激因素对游客产生的积极反应,如增强购买意愿、重游意愿以及口碑意愿等,但缺少消極反应的研究。完整的SOR理论不仅能够解释个体的积极反应,也能够解释个体的消极反应带来的回避性行为,在本文中即表现为实地旅游意愿的减弱。

4.2.2 实践启示

第一,丰富内容,增强虚拟旅游体验。当前以展示历史遗迹为主的虚拟景区多侧重于各类景观的观赏,趣味性内容较少,容易让游客产生动机等方面的疲劳。未来,旅游企业应利用科技进一步丰富虚拟体验内容,以提升游客享受感知。如在建设好虚拟景区整体外观的前提下,添加室内相关内容的展示;同时还可研发相应的小游戏,吸引游客继续点击游览。此外,还可构建跳脱现实旅游场景的虚拟世界,通过卡通化、拟人化等手段,让游客对于实地景观留有念想,以减少旅游疲劳。

第二,拓展形式,提升旅游恢复信心。景区在开展虚拟旅游的过程中,也要充分考虑其他形式,如旅游直播等。当前的虚拟景区无法动态展示其中的各类活动,即互动性难以进一步提升。因此,景区可结合直播手段,定时播出相关演出以及举办相应的活动供游客付费观看参与,并安排专业的主播与游客线上实时互动,增强游客的临场感,进而提升游客对于旅游恢复的信心[31]。

4.2.3 不足与展望

本文努力探索虚拟旅游体验对实地旅游意愿的影响机制,但仍存在些许不足:(1)本文仅选取遗产虚拟旅游景区作为案例地,可能存在不全面的情况。未来,可进一步选择主题公园等重体验式的景区进行对比研究,丰富研究结果。(2)本文在数据收集上依旧采取传统的问卷调研方式,可能存在游客体验感知的滞后性,因而填答内容的科学性有待提升。未来,可采取情景实验法或爬取实时弹幕与评论等方法,实现游客实时感知的搜集。(3)游客实地旅游意愿仍未落实到真正的行动研究中。未来,可将实地旅游行为作为结果变量使结论的实践指导性更强。(4)本文仅明晰了虚拟旅游体验能够产生旅游疲劳这一条负向路径,然而有学者基于文本分析指出其还可能造成游客的孤独感与成瘾感[32],这有待在未来的研究中进一步深入剖析。