“原”教育之本 润“生”命之色

2023-09-19李月红

李月红

“生活即教育。”著名教育家陶行知的生活教育理论指出,生活教育是给生活以教育,用生活来教育,为生活向前向上的需要而教育。从效用上说,教育要通过生活才能发出力量而成为真正的教育。在教学实践中,武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园深入贯彻生活教育理念,让幼儿到周边的菜地、田野、果园、茶厂等地去观察、感知,通过丰富多彩的特色活动认识世界,解决问题,助力成长。

滨湖幼儿园北依牛山湖、东傍梁子湖,因滨两湖而得名。幼儿园周围有果园、茶园,有花鸟、鱼虫,有湖泊、田野……这些得天独厚的自然资源都蕴藏着丰富的教育资源。三年来,幼儿园全体教职工不断摸索,充分挖掘自然资源的价值,发挥其作用,构建了“自然教育”特色课程。

依“根”而生:发挥资源优势

如果把园所特色课程比作大树,那么这棵大树首先要有好的根系,才能长得好、长得稳、长得壮。课程要“扎根”需从园所、幼儿和教师的发展来考虑。

立足园所定位。滨湖幼儿园位于较偏远的城郊地区,自然环境优美,立足滨湖、城乡接合部的地理位置特征和优势,园所提出“原生教育”理念,汲取孝道、感恩的原生文化特性,秉承勇武、刚毅的原生民风特质,形成园所教育、家庭教育和社区教育的合力,坚持自然绿色教育,呵护孩子的“原生”状态,引领孩子获得新的发展。

立足幼儿发展。“原生”中的“生”有生机、生态、生命之意。基于儿童立场和幼儿发展需求,“原生教育”培养目标确立为:让教育贴近自然,让幼儿尊重自然、顺应自然、保护自然,并学会与自然和谐相处;传承乡土文化,培养家园情怀;让幼儿有安全感、获得感、幸福感。

立足教师成长。“原生教育”下的教师要有“春风化雨、润物无声”的素养,也要有“原野质朴、山花烂漫”的情怀,在特色课程建设中能将专业能力与本土文化相融合,得到综合发展。

有了“根”的基础,自然课程便应运而生,倡导让每个幼儿“崇尚自然,放眼世界”,以自然教育思想为指导,立足儿童真实的自然生活,利用幼儿园周边的自然资源,以幼儿兴趣和自然生活问题为研究主线,引导幼儿进入真实的学习场景,支持幼儿利用各种工具和方法探索实践,让孩子亲近自然,在自然中实现身心和谐成长。

靠“干”而立:明确课程目标

树的“根”扎稳后,还要“干”的支撑,课程目标就是支撑整个特色课程大树的“干”。它可以为整个课程指明方向,是选择课程内容、课程组织形式与教学策略的依据,也是评价课程的参照标准。

园所依据中国学生发展的“核心素养”,结合《3—6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)的精神,在兼顾五大领域的同时,更注重自然与科学的融合。依托身邊丰富的自然资源,尊重儿童的兴趣与需求,保护儿童对自然的好奇心和求知欲,让幼儿体验探究真实的自然生活,引导幼儿观察发现身边的自然问题,支持和引导儿童用记录、想象、创造、发明、艺术等多种表现手法来表达感受和想法,最大限度地支持幼儿在真实的自然情景中探究体验、创造表达,培养幼儿多元思维能力和综合素养。

在总体目标的指引下,园所以项目化学习方式为载体,细化了各年龄段的项目化学习目标和任务。以《茶叶》项目为例,在认知层面,小班幼儿需要了解茶叶的基本特征,初步了解制作茶叶的过程,知道人们喝茶的好处;中班幼儿需要了解茶叶的颜色、形态、种类等基本特征及制茶过程中的基本要求和技能,知道茶叶的一些作用;大班幼儿需要了解茶叶的外形特征、种类和生长环境与自然的关系,体验茶叶制作的步骤,了解茶的礼仪,初步探究生活中关于茶的一些问题以及茶叶与人们生活的密切关系。在能力层面,小班幼儿能在教师的引导下运用多种感官感知茶叶、采茶、制茶,能用声音、动作、姿态模拟采茶生活场景;中班幼儿能够有目的地观察、探究茶叶的不同外形与种类,在制作茶叶的过程中提高动手能力,善于运用绘画、泥塑等方式进行表征、艺术创作;大班幼儿能有目的地综合运用观察、记录、比较、猜想、实验、操作等方式进行茶叶的探究活动,并提升问题解决能力和同伴间合作能力,能结合茶叶活动中的事物创造性地运用多种方法进行艺术表达与创作,在茶的礼仪活动中具备基本待人接物的能力。

发“枝”而展:精选课程内容

课程的“枝”就是课程内容。“自然教育”特色课程内容主要源于自然生活问题和四季自然变化。其中生活问题源于幼儿的幼儿园生活、家庭生活和社会生活三个方面。四季的自然变化则是在对周边自然资源的调查基础上,对资源进行梳理,根据四季自然变化分为植物类、动物类、自然现象类,最后根据幼儿各个年龄段的特点再进行分类和筛选。

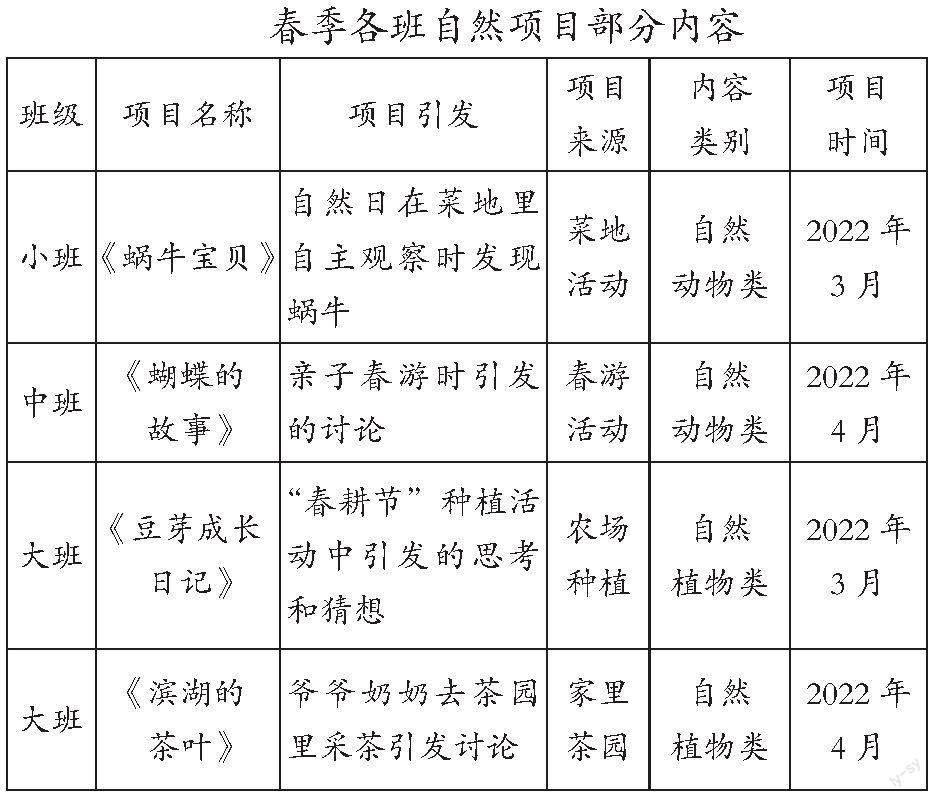

幼儿园各个班级教师发现幼儿感兴趣的事物、游戏和偶发事件中隐含的教育价值,并结合《指南》目标和课程目标,根据幼儿的兴趣和实际问题确定项目的主题。如下表。

幼儿在自然生活中,观察植物的发展变化和动物的生活习性,发现自然的现象,认识自我,产生各种有趣的猜想,生成各种有价值的自然项目,从而形成了丰富且适合各年龄段幼儿的课程内容。

簇“叶”而美:多元路径实施

叶的茂盛需要阳光、水、土壤和空气,课程也是一样。园所采取多元化路径让课程落地。

打造适宜幼儿学习的“大环境”。一方面,园所充分利用幼儿园的外部环境,在园外开辟“七彩农场”“自然创造营”。每周,教师带领幼儿到果园去看看果树,到菜地去种菜、摘菜,到路边采些野花,到坝上割些艾草,到村庄摘些桑叶,等等,让大自然变成幼儿的课堂。

另一方面,我们把自然材料搬进幼儿园。教师和幼儿都有会发现的眼睛,他们是自然的搬运工。一块块石头、一张张瓦片给了幼儿创造的灵感,一根根树枝、一个个莲蓬成了幼儿游戏的道具,一节节竹子、一个个箩筐成了幼儿运动的器材,一片片荷叶成了幼儿的手工材料。一堆沙子可以让他们玩得十分尽兴,一个泥坑可以让他们笑声不断。每个自然材料区就是一个“百宝箱”,幼儿随时可以到这里取自己想要的材料,充分发挥想象力和创造力。

探索多样化学习方式。首先,项目活动促全面发展。陈鹤琴的“活教育”的宗旨是反对封闭教育,强调实践教育,体现了主动学习、发现学习、自主学习、探究学习、共同学习的过程,因此,我们选择了项目化学习方式,根据幼儿感兴趣的事物或者问题生成项目活动。滨湖这边有很多茶园,在“茶叶”项目中,幼儿一起讨论:“为什么我喝的茶是苦的,大人说是甜的。”“为什么茶树是种在地里,不是种在水田里。”他们的问题很多,在整个项目当中,幼儿通过采访、查资料、调查、制作、比较、记录、讨论等形式,利用各种工具和材料解决了他们的问题。在项目结束活动“春茶发布会”上,个个都信心十足地分享自己的研究成果。

其次,节气活动传民族文化。在重要的节气日开展一系列的自然主题活动。比如在春分时节开展“春耕节”,让幼儿体验种植的快乐;在秋分时节开展“小小菜市场”活动,幼儿去菜地、果园收获蔬菜和水果,然后计划出售,让家长参与;冬至时节和幼儿一起制作“苕果子”,品尝劳动成果;端午节和幼儿一起包粽子、做香包和咸鸭蛋,让幼儿在活动中成长,在文化中浸润。

最后,游戏活动助健康成长。幼儿园为幼儿提供丰富多变的环境和材料,让幼儿充分的自主游戏。园所里有沙水游戏、食育坊游戏、草地山坡上的野战游戏、树枝的搭建游戏,还有抓泥鳅、抓鱼等;“七彩农场”还有玩泥巴、野餐游戏等。幼儿在这样自然的游戏中回归本真,回归天性。

链接社会大课堂,家校社携手促发展。幼儿园家长资源丰富,有丰富的种植经验,园所利用这一特点,在开展自然主题活动时都会让幼儿先向家长做一些调查,了解一些耕种知识。比如在做香包时,孩子们就从家长的口中得知艾草是很香的,而且还有中药的功效;做粽子时,家长会告诉幼儿什么样的叶子是可以用来包粽子的。另外,我们还会请家长到幼儿园来和幼儿一起开展活动,家长教幼儿种西瓜、采茶,和幼儿一起捏泥巴、扎稻草人,家长在和幼儿的互动中看到了幼儿的成长,改变了育儿观,增进了亲子感情。此外,幼儿园利用社区的稻田、茶厂、茶园开展各种各样的活动,如拾稻穗、种植活动、自然徒步、亲子采茶,等等,让幼儿走进自然,与自然和谐相处,共生共长。

因“果”而甜:多元评价促发展

“果”即课程实施效果。《幼儿园保育教育质量评估指南》强调,要完善以促进幼儿身心健康发展为导向的学前教育质量评估体系,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。课程评价对于落实幼儿全面发展目标和促进核心素养的形成具有重要意义。

树立多元发展评价观,注重幼儿的个体差异。园所积极探索多元评价方式,多形式呈现评价结果。例如,教师在结合量表评价的同时,采取了视频记录、项目故事、观察记录、作品评价等方式,互为补充,互为验证。在评价结果的呈现上,教师采取电子成长档案和纸质成长档案两种方式。电子成长档案主要以視频、图片为主,纸质成长档案以幼儿作品、观察记录、项目故事等为主。两种方式提供了更加丰富的评价信息,有利于教师观察和了解幼儿,更好地反思和审视课程。

树立持续发展评价观,注重幼儿的终身发展。首先,评价目的要适切,要着眼于幼儿在课程中的发展。其次,教师要根据评价结果进行反馈和调整,如一个项目任务没有解决时可以调整内容和探究时间,让大部分幼儿可以完成课程任务,照顾到全体,从而实现课程评价的有效性和科学性。

幼儿园特色课程建设应基于幼儿园的地理特征、历史背景和文化理念,充分挖掘自身资源优势,站稳儿童立场,促进师幼共同发展。