128排螺旋CT灌注成像检查对早期肝癌患者确诊率的影响

2023-09-08时贻林李志磊

李 杰 时贻林 李志磊

1 康城肿瘤医院放射科,西藏拉萨市 850000; 2 洛阳市第六人民医院放射科

肝癌为常见恶性肿瘤,数据显示,在20世纪90年代,肝癌在我国的病死率约为20.37/10万,且呈上升趋势进展。故而早期诊断、治疗成为临床提高患者生存率的关键。早期肝癌因病灶体积小、血供不具典型性,加之临床症状不明显,甚至部分肝脏良性病灶动态增强扫描结果与其相似,导致临床早期肝癌的诊断存在一定难度[1]。目前,临床诊断癌症的影像学方式丰富,相较于超声,磁共振成像技术在评估肝脏局灶性病变中具有独特优势,但也存在成像速度慢、成像伪影等不足[2]。多层螺旋CT灌注成像是无创性评价靶器官、组织血流灌注信息、病灶微血管的重要手段[3],在临床中应用广泛,其中128排螺旋CT灌注成像得到临床关注。基于此,本研究选取我院105例早期肝癌疑似者进行分析,以探讨128排螺旋CT灌注成像的临床应用价值,现分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2019年10月—2022年3月收治的105例早期肝癌疑似者,其中,男67例、女38例,年龄48~72岁,平均年龄(60.17±5.43)岁,体质量指数19.5~29.1kg/m2,平均体质量指数(23.48±1.76)kg/m2,受教育年限0~15年,平均受教育年限(7.83±3.26)年。研究经我院医学伦理委员会、学术委员会审核批准。

1.2 选择标准

1.2.1 纳入标准:就诊时伴有肝功能衰竭、肝硬化等疾病,经腹部超声、常规CT等影像学检查疑似肝癌者;知情本研究,签署同意书;肝肾功能正常;心肺功能正常;视听、认知功能正常。

1.2.2 排除标准:孕期、哺乳期女性;精神功能障碍;影像学检查禁忌证;严重感染;合并其他恶性肿瘤;肝癌确诊者;临床资料不全。

1.3 方法 均于检查前禁食6h,检查时摘除金属物。

1.3.1 磁共振成像增强扫描。仪器为飞利浦Achieva 1.5TMB磁共振仪。指导受检者取仰卧位,嘱咐其在检查过程中遵医屏气,分别行T1WI[重复时间(Repetition time,TR)190ms、回波时间(Echo time,TE)4.7ms、矩阵256×128、反转角80°、层厚6mm、层数20层、层间距2.2mm、扫描时间36s]、T2WI(TR 10 588ms、TE 93.1ms、矩阵320×224、反转角90°、层厚6mm、层数20层、层间距2.2mm、扫描时间265s)、弥散加权成像(Diffusion weighted imaging,DWI)(TR 1 075ms、TE 77.2ms、矩阵128×128、反转角90°、层数20层、层厚6mm、层间距2.2mm、扫描时间95s)序列扫描,扫描范围自膈顶至右肾下极处。增强扫描:经肘静脉注入轧喷酸葡胺对比剂,注射速度为2.0ml/s,剂量为0.2mmol/(L·kg),分别在注射的第20秒、45秒及240秒收集图像。

1.3.2 128排螺旋CT灌注成像。仪器为西门子Somatom Emotion 128排螺旋CT扫描仪。引导受检者取仰卧位,腹带围圈受检者腹部,扫描肝至肋膈角,参数如下:电流240mAs,电压120kV,层厚1.5mm。灌注扫描:在平扫后使用高压注射器经前臂静脉注入碘比醇60~100ml,注入速率为2.0~3.0ml/s,行多平面扫描,在注射第8秒收集图像,将获取的图像导入计算机,最后使用最大密度投影技术(MIP)、容积再现技术(VR)、多平面重组技术(MPR)等技术进行图像处理。

1.4 观察指标 (1)分析磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像检查结果。(2)以病理检查结果为金标准,分析磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像检查效能,包括确诊率、准确率、特异度、漏诊率、误诊率。(3)磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像对病灶大小的确诊情况。(4)磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像对肝癌类型的确诊情况。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0对数据进行分析,计数资料以n(%)表示,行χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

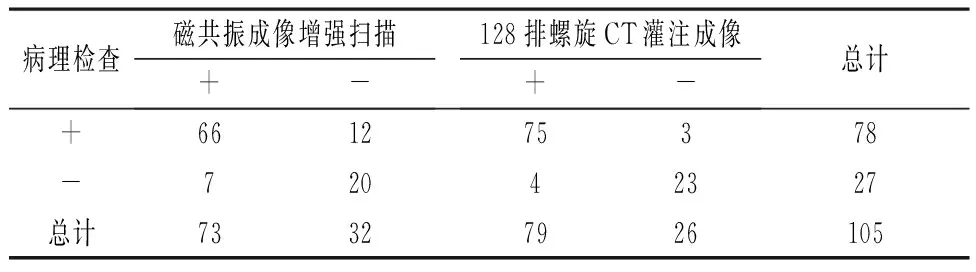

2.1 磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像检查结果 105例早期肝癌疑似者经术后病理检查发现,恶性78例、良性27例;经128排螺旋CT灌注成像检查发现恶性79例、良性26例,经磁共振增强扫描发现恶性73例、良性32例,见表1。

表1 磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像检查结果(例)

2.2 磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像检查效能 128排螺旋CT灌注成像对早期肝癌疑似者的确诊率(96.15%)、准确率(93.33%)均高于磁共振成像增强扫描(84.62%、81.90%),漏诊率(3.85%)低于磁共振成像增强扫描(15.38%),差异有统计学意义(P<0.05),而特异度、误诊率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像检查效能(%)

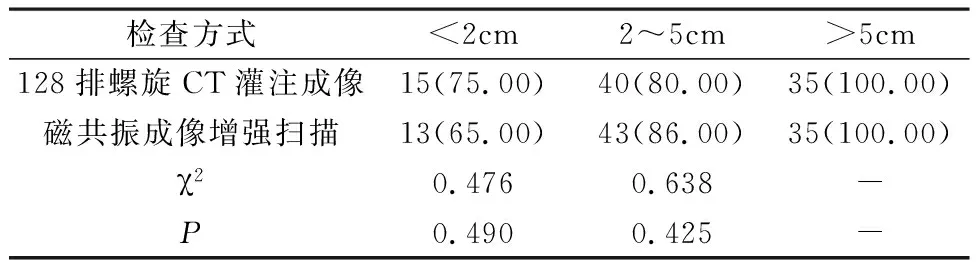

2.3 病灶大小确诊情况 105例早期肝癌疑似者病理检查发现,病灶直径<2cm者20例、病灶直径2~5cm者50例、病灶直径>5cm者35例。磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像对不同大小的病灶确诊率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 病灶大小确诊情况[n(%)]

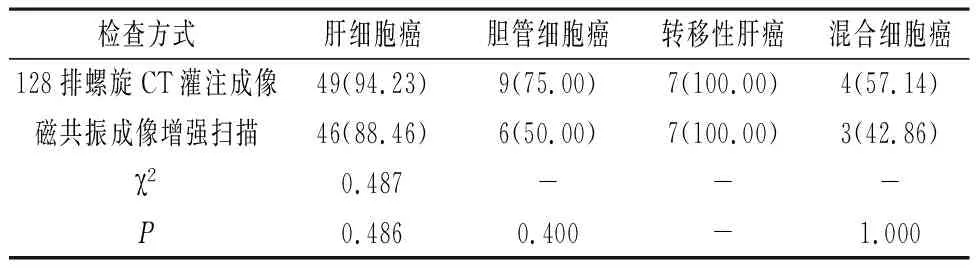

2.4 肝癌类型确诊情况 105例早期肝癌疑似者经病理检查发现,肝细胞癌52例、胆管细胞癌12例、转移性肝癌7例、混合细胞癌7例。磁共振成像增强扫描、128排螺旋CT灌注成像对不同类型肝癌的确诊率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 肝癌类型确诊情况[n(%)]

3 讨论

肝癌在恶性肿瘤中的发病率居第3位,近年来随着社会发展,居民生活水平提升、生活压力增加,肝癌在我国的发病率呈升高趋势。早期肝癌临床症状无典型性,导致部分患者在确诊时失去早期治疗时机,影响预后水平。故而早诊断、早治疗成为临床关注的重点。

磁共振成像增强扫描为常用检查手段,在心血管、颅脑、关节骨骼等组织中广泛应用,主要通过核磁灰阶特点对实体组织进行分辨,尤其是在血管解剖变异方面更具显著优势。在早期肝癌诊断过程中,临床医师借助磁共振成像增强扫描技术,通过观察、了解病灶血液供应变化,能确定病变性质;其还能反映肝脏脂肪变性、组织坏死、出血等情况,为临床诊断提供清晰的影像[4]。在本研究中,105例早期肝癌疑似者经磁共振成像增强扫描发现真阳66例、真阴20例、假阳7例、假阴12例,其确诊率、准确率分别为84.62%、81.90%。表明,磁共振成像增强扫描虽然临床应用价值较高,但也存在一定的漏诊、误诊风险。同时,国外学者研究也指出,放射科医师在解读磁共振成像扫描中观察到的肝脏局灶性病变时,不仅需要区分良恶性,还需分辨非肝细胞癌恶性肿瘤和肝细胞癌,但约40%的肝细胞癌显示出与非肝细胞癌恶性肿瘤相似的非典型影像学特征,且部分良性、恶性病变,如快速充盈性血管瘤、肝内肿块形成性胆管癌通常与肝细胞癌相像,虽然包括弥散加权成像在内的磁共振成像等技术为临床提供了有用的信息来应对这些挑战,但在表征肝细胞癌的无创诊断标准方面仍然存在一些未解决的问题[5]。

128排螺旋CT为目前较为先进的CT成像检查模式,能有效分辨实体组织间的密度,且借助三维成像技术还能显示局部组织的具体状态,对多种疾病均具有较高的效能[6]。本研究结果显示,128排螺旋CT灌注成像对早期肝癌疑似者的确诊率、准确率均高于磁共振成像增强扫描,漏诊率低于磁共振成像增强扫描(P<0.05)。且有研究发现[7],相较于磁共振成像,128排螺旋CT灌注成像在早期肝癌检测中敏感性、准确性均较高,与本研究结果一致。提示,相较于磁共振成像增强扫描方式,128排螺旋CT灌注成像在早期肝癌诊断中具有较高的准确率,可减少漏诊。128排螺旋CT通过对病灶组织进行多层扫描,能有效反映组织全貌。在早期肝癌诊断过程中,其可准确显示病灶数量、体积、边界及与周围组织的关系、可清晰显示周围组织中可能存在的转移病灶,还能提示病灶病变性质,为后续放化疗提供准确靶区[8]。在灌注成像平扫中,肝癌多表现为低密度占位,边缘清晰或不清晰,部分病灶可呈现晕圈;在增强扫描后,病灶密度显著增加,且高于周围组织,但在延迟30s后,密度随之下降并低于周围密度,且成像清晰度高于平扫,故而可提高筛查效能。

另外,本研究还发现,在早期肝癌筛查中,128排螺旋CT灌注成像扫描、磁共振成像增强扫描对不同病灶大小、不同类型肝癌的确诊率比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示,两种检测技术均具有可靠的诊断价值。

综上所述,128排螺旋CT灌注成像扫描速度快、成像清晰,用于早期肝癌的筛查,能提高临床诊断准确性,值得广泛推广应用。