德汉同传中的非流利现象分析

2023-09-07朱俊俏

朱俊俏

本文以一名译员在美因茨大学“周五会议”上两次模拟同传为例,对德汉同传中的非流利现象进行分析。根据吉尔(Daniel Gile)的同声传译精力分配模式,将口译中的非流利现象分为四类,即听取及分析精力分配不当引起的非流利现象、译文产出精力分配不当引起的非流利现象、记忆精力分配不当引起的非流利现象、协调精力分配不当引起的非流利现象。对这四类非流利现象的实例进行逐一分析,究其深层具体原因,并提出减少上述非流利现象的应对策略。

流利性是口译质量评价的重要维度。广义的流利性分为:认知流利性、话语流利性和感知流利性。狭义的流利性主要指话语流利性。译文的话语流利性不仅会影响口译整体质量,对其他口译质量评价指标如信息准确性、完整性甚至对译员的职业性和可靠性也会产生较强负向作用。此外,流利性对听者感知理解度也有不可忽视的影响。

研究口译话语流利性,往往从非流利现象(如停顿、重复和修正等)着手。本研究基于一名学生译员的两次会议口译实例,通过对非流利现象的分析,总结其出现的具体原因,并提出对应的解决策略。

1 研究设计

为更好地对案例译文中出现的非流利现象进行定性分析,结合吉尔(Daniel Gile)的认知负荷模型,对非流利现象进行分类。吉尔基于观察和反省,于1983年提出口译精力分配模式,先后提出听取和分析精力L、译文产出精力P、记忆精力M及协调精力C。1995年,吉尔将该理论用公式的形式表达为 SI(同声传译)=L+M+P+C。他指出,口译对精力的要求常常超出译员所能支配的精力。此外,还存在译员精力管理不当的情况。比如在某一方面投入过多精力,导致其他一个或多个方面精力分配不足,从而造成错误或遗漏及表达不当。因此,吉尔提出了除语言及非语言知识外流利口译的两大必要条件,即:(1)在任何时候,需要的精力的总和不得超过口译员可支配精力的总和;(2)在任何时候,各项精力都必须足够来完成相应的任务。

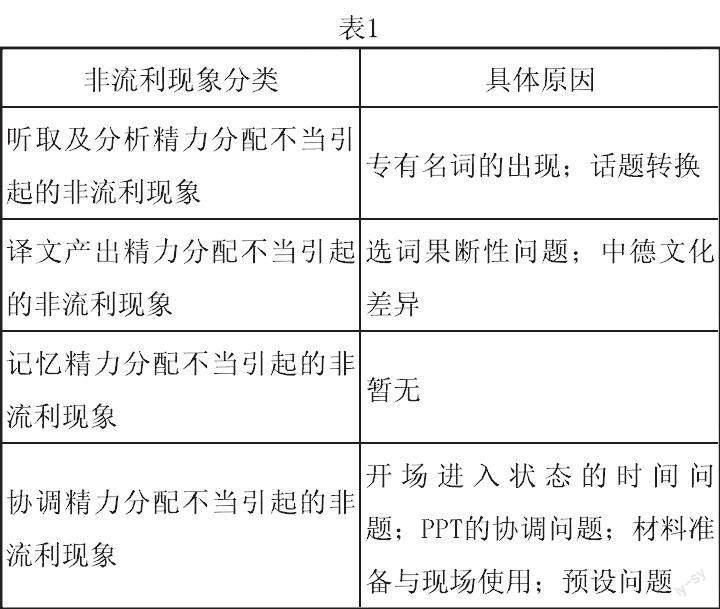

基于上述认知负荷模型,本研究将译文中的非流利现象分为四类,即听取及分析精力分配不当引起的非流利现象、译文产出精力分配不当引起的非流利现象、记忆精力分配不当引起的非流利现象和协调精力分配不当引起的非流利现象。本文讨论的非流利现象主要包括无声停顿、有声停顿及修改与重复。有声停顿是指“嗯”“这个”这类填充词。而对口译中的停顿时长测量目前还没有任何研究提出具体的时间量化指标,因此参照一般口语的停顿测量指标(0.3秒)来分析口译停顿。

本研究所涉及的两个案例,其译员为接受了一年交传及半年同传训练的德语口译专业研究生。该生在德国美因茨大学翻译学院参加了两次“周五会议”,并以同传形式做现场口译。美因茨大学翻译学院每学期定期邀请各界专家举办讲座,为各语种口译学生提供口译实战机会。因时间定于每周五,故称其为“周五会议”。演讲及讨论环节,均由口译专业学生在口译箱中进行翻译。

两个案例的会议主题分别为“自主学习”和“维也纳口译教学”。“自主学习”主题会议共两名主讲嘉宾,分别是美因茨大学翻译学院口译方向负责人Dingfelder Stone教授,以及美因茨大学翻译学院英法会议口译的一名在读研究生。“维也纳口译教学”主题会议的主讲嘉宾为维也纳大学翻译学院口译专业教授Franz P?chhacker,著名口译员、口译理论家。

2 非流利现象分析

为方便素材分析,将两次口译录音做转写及标记处理。录音共两小时,标记主要涉及非流利现象位置与时长。如,代表4秒钟的无声停顿,“这个嗯”代表有声停顿,重复与修改亦同。根据同声传译精力分配模式,将案例录音中的非流利现象分为四类,并进行深入分析,发现即使是在同一个精力的非流利现象分类下,也有不同的具体原因导致非流利现象。

2.1 听取及分析精力分配不当引起的非流利现象

此类非流利现象主要有两大原因:专有名词的出现及话题转换。当原语发布内容中出现译员较不熟悉的专有名词时,需花费更多的时间和精力在脑海中进行搜索匹配;当演讲人由一个话题转到另一话题时,译员的逻辑没能及时跟上。上述两种情况,导致在听取和分析时,所要求的精力超过了译员在此时可以给听取及分析所分配的精力,译员尝试将精力向分析倾斜,即花更多的精力来分析该专有名词或逻辑关系,从而导致了其他方面无精力或仅有极少的精力可供使用,因此出现了非流利现象。

例1:

原文:Die Bologna-Reform, also die Umstellung auf eine BA-MA-Struktur hat an der Substanz nichts wirklich ge?ndert. Aber zuminderst ist das Selbststudium jetzt in dem Modulhandbüchern auch tats?chlich aufgenommen, als wichtiger Bestandteil des Studienganges.

譯文:通过(这个嗯)博洛尼亚这个进程改革,至少这个自习已经是学业里面的一部分了。

此处出现了“博洛尼亚进程”这一专有名词,译员对该专有名词所讲述的事件了解不足。因此在听取该专有名词之后,花费了一些时间精力反复确认,并根据上下文确定是指该事件。此外,该专有名词内含外来词Bologna,也给分析增加了难度。

例2:

原文:Und genau so das kann man auch beim Einzelstudium machen.

译文:(嗯在)在自己一个人学习的时候也可以(嗯)有这样的练习。

此处前后话题出现了转换,此前一直谈论小组学习,因此在听取和分析方面,未能及时跟上讲话人的逻辑。

2.2 译文产出精力分配不当引起的非流利现象

该方面非流利现象,主要有以下两大原因:中文选词犹豫及中德文化差异。具体而言,译文产出过程中,遇到两个词表达的意思接近时,未能迅速决定选用其中一词,在选词上花费过多时间,甚至在译文发布后还做了不必要的修改;或因中德文化差异,译入语中并无与原语相对应的表达,即文化缺失,给译语编辑增加了负担。上述两种情况,导致在译文产出时,所要求的精力超过了译员在此时可以给译文产出分配的精力,译员尝试将精力向产出倾斜,即花更多的精力来选词和编辑表达,从而导致了其他方面无精力或仅有极少的精力可供使用,因此出现了非流利现象以及表达重复。

例1:

原文:Das bedeutet, dass die Lehrenden in der Verantwortung sind, erst den Studierenden zu erm?glichen, ein effizientes Selbststudium zu haben.

译文:老师的任务就是说,让(同)学生有这样的可能性,来自学。

译文产出时纠结于“同学”和“学生”这两个表达。虽然用“学生”更好,但总体而言,两者都符合中文表达习惯,在此处的意义也没有太大区别。在“同学”的“同”字已经说出口的情况下,就没有必要再次进行调整和修改,从而造成语义上的重复和非流利现象。

例2:

原文:Und dann auch eine etwas spielerische ?bung, die ich gestern erst entdeckt habe, Terminologie-Bingo, finde ich super. Man macht sich eine Bingokarte und hat Stapel mit Begriffen, die auf der Bingokarte stehen. Man darf das Bingofeld erst erpacken, wenn man das Wort in der anderen Sprache sagen kann. Also erst wenn ich wei? was auf Englisch hei?t, darf ich es erpacken.

译文:在这个(在这个)专业术语方面,我们可以有这个(嗯)我们可以做一个表格,比如说来看看这几个专业术语,哪个我已经知道了它对应的外语表达,那我就画个勾,然后这样慢慢地进行积累。

此处源文中出现了Terminologie-Bingo一词,是德语语境中特有的现象,汉语中并无现成的对应表达,因此译员需要更多的时间和精力针对该中德文化差异进行翻译策略的选择及译文表达的编辑。从而造成了过多精力的倾斜,导致其他方面的精力缺失,产生了非流利现象。

2.3 记忆精力分配不当引起的非流利现象

由于语料不足,从可分析性、典型性等角度出发,在两次翻译的录音素材中,都未能找到该方面例子。但这并不能说明这个方面的非流利现象不典型。原因可能在于,译员由于这个原因出现非流利现象的次数较少,或未被发现。

2.4 协调精力分配不当引起的非流利现象

协调精力是吉尔认为四个精力中最重要的一个。通过案例分析发现,很多非流利现象并不是由于在某个方面精力分配不当造成的,而是没有做好整体的协调。其中包括未能迅速进入口译状态、内容的切分与连续性问题、PPT的协调问题、预设带来的问题等。

例1:

原文:Gut, heute geht es ja um etwas ganz anderes, n?mlich um die Frage des Selbststudiums beim Dolmetschen.

译文:(嗯)很好,今天(嗯)关于是我们这个口译方面的一个自学。

这是整场会议中,主讲人的第一句话,此处有一个时长3秒钟的句内停顿。一方面,译员没能迅速进入口译状态;另一方面,听到“heute(今天)”就开始翻译,之后就需要停下来听取后续的内容。此处体现了两大协调方面的原因造成非流利现象,即协调整体口译状态,以及协调译文发布与听取之间的时间差。

从译文表达质量来看,未能做到脱离语言外壳。但因本文主要谈论非流利现象,因此不对译文质量做过多分析。全文其他例子亦是如此,在此做统一说明。

例2:

原文:Sie sehen hier ein Zitat von Jean Herbert. Das ist schon 1952, eine der ersten, wenn nicht die allererste Publikation im Bereich der Dolmetsch-Didaktik, Dolmetschwissenschaft. Und er besch?ftigt sich schon um die Frage des Selbststudiums. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die verschiedenen anderen Publikationen bis heute hindurch.

譯文:(嗯)你看到我这上面有一个(嗯)引用(嗯它是)这个讲的呢就是这个自学。

说话人在此处的PPT上展示了一大段引用,而讲话过程中并未对引用内容进行详细展开。但译员注意力被PPT吸引,精力分散,未能将全部精力很好地聚焦在说话人的表达本身上,未能协调好PPT内容与说话人原语之间的关系,将过多精力放在阅读PPT文字上,导致其他方面需要的精力不足或缺失。因而产生了非流利现象,甚至是较多的意义缺失。类似的由于 PPT 出现的协调精力方面的非流利现象还有。

例2-1:

译文:这个教学计划,我们现在可以看一下有一个教学大纲计划,比如说其中有这样的一些专业,(嗯嗯……)拉丁文语、土耳其语以及其他的一些比如说地理、历史还有作文之类的课程。

该场会议,译员提前拿到了报告人的PPT,在译前准备过程中,针对PPT内容进行了笔译,并将双语版PPT带到口译现场备用。此处的非流利现象,是由于译员在翻看纸质版的双语版PPT,未能集中全部注意力在内容的口译上。同样是未能协调好PPT与讲话人发布内容的精力所出现的非流利现象。

例3:

原文: Dann zur Pr?sentation ...

译文:(然后接下来最后呢),还有一点我想讲的就是……

这也是协调方面的问题。同声传译中做一些预设是必要的,但是此处由于预设错误,导致出现了修改。

3 解决策略

根据上文得出的非流利现象产生的具体原因,提出相应的解决策略,以期为口译学习者及口译教学提供借鉴。

3.1 提高各口译阶段自动化程度

John Robert Anderson(安德森)(1982、1983)的认知学习及能力发展模式(ACT理论)认为,任何认知知识的习得都要经过一个从陈述性阶段过渡到程序性阶段的过程。他将程序性知识的发展分为认知、联想和自主三个阶段。自主阶段的知识呈现完全程序化,提取速度快,使用时可不假思索,运用自如。

根据吉尔的口译精力分配模式,当译员在口译各阶段的自动化、程序化越高,译员就拥有更多可支配精力,以用于处理某些对精力要求较多的口译阶段(如听力理解、记忆、产出等)。因此,学生译员应在日常学习中,增加练习次数和效率,提高其在各个分项(如听辨理解、译文编辑等)上的自动化程度。

3.2 熟练掌握语块

在语块分类中,可以是一个以上单词组成的固定短语,也可以是较高频率出现的单词组合,或是具有固定语用功能的单词组合,如完整的句子,或是固定的句子开头,亦可是句子的框架和引用。这些语块具有明顯的稳定性和多样性,是语言体系的基本组成单位。

若口译学习者能将这些语块内化为积累,提高语块的认知能力,不仅能将其很好地运用在预设当中,提高听辨理解的自动化程度,同时也能提高产出阶段的自动化程度,进而提高译文产出的质量和流利度。因此,口译学习者可以熟练掌握大量的习语、词组和固定搭配,尤其是实词短语结构,从而在原、译语语块之间建立自动化连接。学生在口译过程中进行双语转换时不用过度依赖大脑的语言编码能力就能整体而快速地提取对译词,提高口译产出的流利性。

3.3 做好充足译前准备

译前准备分为长期和短期。长期译前准备主要指译员加强积累常识和专业知识,可以通过看新闻或报纸来拓宽知识面,同时关注财经、政治、医疗、教育、环境等不同的新闻主题。短期译前准备主要指接到口译任务后所做的一切准备,除了知识性的准备外,还包括双语术语表及双语PPT、文稿等的准备。

3.4 提高预设能力

吉尔认为,预设的作用常被口译员低估。他将预设分为语言方面的预设和非语言方面的预设。在每个语言中,一个词后面接哪个词并不是任意的。因此,语法规则、固定搭配、短语等都可以是我们进行预设的依据。而一个成功的预设可以给理解精力减负。除了语言方面的预设,对会议场景、主题、主讲人等的了解,也能够帮助口译员对演讲中要表达的思想和信息进行预设。但是,预设常常会导致产生错误,而这个错误是对原文中并未发布的片段的处理。因此,在同传时做一些预设是必要的,但是必须从语言及非语言两个方面进行预设练习,包括语块上的词汇预设,以及逻辑内容上的预设。为避免话题转换给精力分配带来负面影响,可在日常练习中加入逻辑训练,如用讲话稿文本梳理逻辑关系、用讲话稿音视频梳理逻辑关系等。

4 研究展望

本文以一名译员的两次口译案例为素材,结合吉尔的口译精力分配模式,将德汉同声传译中出现的非流利现象进行了分类,分析了德汉同声传译中出现非流利现象的具体原因并给出了应对策略。

本研究的语料主要基于音频与文字,今后可引入多模态语料进行分析,全面再现口译现场,深入挖掘语料背后的信息。其次,本研究主要涉及一名译员的两次口译实录,语料较为单薄,今后可建立相关语料库,进行定性与定量相结合的综合性分析,以期能得出更具创新性和参考价值的一般化结论。此外,本文所研究的口译语言工作方向为德译汉,将来可进一步探究汉译德方向的非流利现象,并对比其异同,以期其研究成果对口译教学及实践有所借鉴。

本文系2019年合肥学院校本课程建设项目《商务德语口译》,项目编号:2019xbkc016;2019年度合肥学院校级本科质量工程教学研究一般项目《德语口译自主学习语料库建设研究》,项目编号:2019hfjyxm44。

(作者单位:合肥学院外国语学院)