基于科学本质观的学生必做实验教学实践

2023-09-04郭建虹

【摘 要】新课标增设学生必做实验“水的组成及变化的探究”,以“为什么分解水、如何分解水、分解水说明什么”引导学生展开对科学实践活动的思考。学生通过推理分析、自制装置、自绘图例、自评互评,在进阶式互动中不断发现问题、解决问题,提升对实验体系三要素的认识水平,发展宏观辨识与微观探析素养,形成研究物质组成的思路与方法,实现从“科学探究”到“科学实践”的转向。

【关键词】科学本质观;电解水;学生必做实验

【中图分类号】G633.8 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2023)29-0073-04

【作者简介】郭建虹,江苏省苏州市教育科学研究院附属实验学校(江苏苏州,215000)教师,高级教师。

一、新旧课标探究内容对比分析

《义务教育化学课程标准(2011年版)》和《义务教育化学课程标准(2022年版)》均规定了学生必做的8个实验,但2022年版的课标在原有基础上删除了“溶液酸碱性的检验”,增加了“水的组成及变化的探究”,该实验为什么会成为学生实验的内容呢?笔者对此进行了初步探索与实践。

(一)值得探究的知识

九年级化学教材遵循化学史发展的逻辑线,以对物质组成的两个基本问题的思考(构成物质世界的基本本原是什么?物质的基本本原是怎样构成物质世界的?)展开叙述。认识“水的组成”,是培养学生将“宏观—微观—符号”三重表征建立关联的重要联结点,也是学生认识“物质的组成”的事实性基础知识。这一内容既深化、发展和完善元素观,又引导学生对微观粒子形成具象的认识,初步体会从定性与定量、元素组成与微粒构成相结合的角度认识物质及其反应。

有关物质组成的内容具有抽象性高、概括性强的特点。实验的增设,可以丰富学生体验,为学生的理论构想提供素材,有利于学生破除“水由氢气和氧气组成”的误解,形成“元素是物质本原”的观念。“化学反应中,氢气和氧气存在固定的、整数的体积比关系”的现象,有利于学生产生“物质是由一份一份的、具有一定质量的微粒构成的想象”,建立“原子是元素在物质中存在形式”的观念,初步形成通过对产物定性检验、定量计量,运用分析、推理、想象等方法研究无机化合物组成的一般思路和方法。

(二)能够探究的知识

从学生的因素考虑,物理和历史学科亦在同时段有“电”的教学内容。通过物理的学习,学生掌握了连接电路的方法,具备安全使用“电”进行实验探究的能力;通过历史的学习,学生认识到“电”对社会发展的影响。那么,作为一种新的能量形式,“电”对于物质组成的研究,对于化学学科的发展会起着怎样的促进作用呢?电,激荡起社会、生活、科学的革命性变化,激荡起学生进行化学实验的好奇心和探究欲望。

从仪器材料的角度考虑,学生已经具备了安全、方便地获得和使用电的能力,物理电学知识为学生提供了寻找实验用品的判断力。因此,学生能够借助物理器材、生活用品组装电解水装置,并根据实验室制取氧气、二氧化碳的经验设计气体收集装置。

从难易程度的角度考虑,太简单的实验,不值得探究;太难的实验,探究不了。水作为研究对象,经历过加热、煮沸等操作,但未能“分解”,实验具有挑战性。从实验操作看,学生熟悉的是倾倒、混合、加热等操作,但未在化学实验里用过电。从实验装置的角度看,反应产生两种气体,需要分开收集;水既是反应物,又起着排空气的作用,需要将发生装置和收集装置合为一处,实验虽有难度但可完成。

综上,学生具备自主设计、组装电解水装置,完成“水的组成及变化探究”的能力。

二、基于科学本质观的教学整体设计

(一)基于科学本质观的教学目标分析

教学围绕“拉瓦锡为什么认为水可以分”“学生自制电解水装置”“学生绘制氢气燃烧过程微观图示”三个任务展开,在理论推演、实践活动、思维外显图示绘制中达成如下目标:

1.通过对“氢气燃烧生成水”两种解释,认识到理论具有负载性,受科学家的理论、信念、学识经验等影响,其研究结果也是社会和文化相互作用的产物。

2. 通过“氢气燃烧、碳和水的反应、电解水”的实验,认识到科学家的定论是基于一定证据的支撑,而并非主观臆想的。

3. 通过对实验现象的推理,分析水的元素组成,认识到观察和推理存在不同。

4. 通过绘制“氢气燃烧生成水”的模型,基于证据,进行想象,建构理论,認识到理论是对自然现象的解释,和定律有区别。

5. 在实验、推理、想象、建构模型的过程中,认识到科学方法并不单一,具有多样性。

(二)学生实验评价要素分析

学生设计、组装、试验、讨论、修正、再设计、展示电解水装置。从以下要素展开评价:

1.概念理解:能运用“合”和“分”的方法探究简单化合物的元素组成

(1)通过水的合成、分解实验,诊断并发展单质、化合物的概念。

(2)通过绘制反应微观模拟图,诊断并发展原子、分子的概念。

2.实验能力:从实验三要素(装置、药品、操作)进行评价

(1)试剂选用能力:小苏打、食盐的作用分析;电极材料的分析。

(2)仪器选用能力:收集容器口径宜细、材料宜透明的依据分析。

(3)操作能力:电池连接方式的选择;装置密闭性的考量。

(4)解决问题的能力:从试剂、电极的角度分析提升反应速率的方案。

(5)分析推理能力:依据现象,推理、分析得出水是化合物的结论。

3.实验思想

(1)设计思想:方案设计必须符合科学性、准确性、安全性要求;对实验中出现的问题,能提出优化方案(电极材料、电解质的选择);对霍夫曼电解水器的理解与评价。

(2)创新意识:创造性解决未学的问题 (发生装置和收集装置合二为一)。

(3)证据推理与模型认知:对实验现象的推理和建模要讲究证据、合乎元理论设定;合理运用科学的模型去认识、分析和解决问题。

三、教学流程

1.任务一:剖析实验背景,认识研究物质组成的一般思路

【化学史资料】拉瓦锡用硬质玻璃管持续加热水101天,发现水的质量并没有减少,加入碳,重新加热,得到两种可燃气。经检验,两种气体密度不同,重的可燃空气燃烧生成二氧化碳;极轻的一种气体燃烧生成水,命名为hydrogen(产生水的要素)。

【问题链】(1)镁条和醋酸反应生成一种可燃性气体。如何确定该可燃性气体是什么?

(2)对于可燃气燃烧的解释,燃素说认为是“可燃气-燃素→水”;氧化说认为是“可燃气+氧气→水”,两种解释的区别是什么?如何证明?

(3)拉瓦锡于1794年去世,伏打1800年发明电堆。没有电的帮助,拉瓦锡如何“分”水?

(4)碳和水在高温条件下生成一氧化碳和氢气,能说明水可分吗?

【实验】将该可燃气依次通入石灰水、紫色石蕊试液中,再点燃并检验其产物。

【设计意图】教师从相关化学史中提取问题,摈弃了实验开展的盲目性和神秘性,使学生体悟到科学家的实验设计是建立在对实验事实的观察、逻辑推理之上的,了解科学的一般方法和思维。学生认识到化学反应条件是化学反应的灵魂所在,体悟到技术对科学的促进作用。

2.任务二:自制电解水器,认识研究物质组成的一般方法

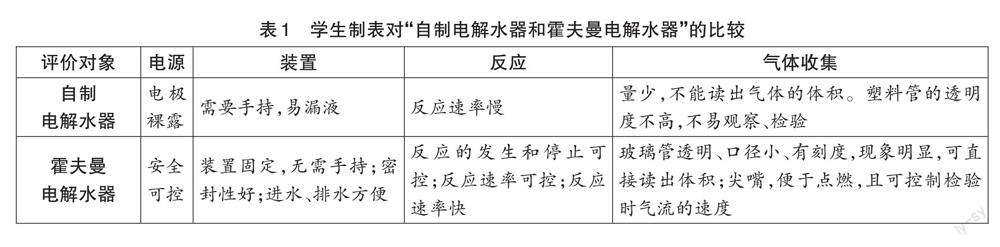

【演示实验】观察霍夫曼电解水器和学生电源。用霍夫曼电解水器演示电解水实验并检验产物。

【学生活动】设计、组装、测试,课堂上演示自制电解水器,展开自评、互评活动。(见表1)

【设计意图】学生自制的电解水器虽然简单,但成功率低,在设计过程中,遇到一系列问题,如金属做电极、氯化钠做电解液会参加反应,反应速率慢,产生气体量少,难以检验。学生在寻求解决问题的方法的过程中,认识到寻求证据严密性的实验方案,认识到影响反应速率的因素。从失败到成功,本身就是科学方法、科学精神的探究过程。

3.任务三:绘制微观图示,体验科学理论的形成过程

【实验事实】2体积氢气在1体积氧气中燃烧,产生2体积水蒸气。

【化学史资料】1803年,化学家道尔顿发表原子说,基本观点如下:

(1)化学元素由非常微小的,不可再分的物质粒子——原子组成。原子在所有化学变化中均保持自己的独特性质,原子既不能被创造,又不能被消灭。

(2)同一元素的原子质量完全相同。原子的质量是元素的基本特征。

(3)不同元素的原子以简单数目的比例相结合,形成化合物,其组成遵循“最简式原则”。

1805年,化学家盖·吕萨克针对气体化学反应,对物质的体积变化进行研究,发现气体反应简比定律:同温同压条件下,相同体积的不同气体含有相同数目的原子。

【学生活动】依据实验事实和元理论知识,学生绘制氢气在氧气中燃烧的微观图示并进行评价。(见图1)

【设计意图】学生通过对自绘微观示意图的评价,能区分“混合”和“化合”,认识到水不是由氢气和氧气组成的;认识到化学反应中元素的种类不变,微粒种类发生变化,元素在物质中以原子的形式存在,化学变化中原子是不可再分的微粒;认识到“原子学说”发展到“原子-分子理论”不是一蹴而就的,而是基于实验事实推理、想象、修正的历程。

四、教学反思

本课以“致敬拉瓦锡”为思维活动线,引导学生在对“拉瓦锡为什么认为水可以分”的推演中,感悟逻辑推理之妙;在“自制电解水装置”的实践活动中,体验制作技术与科学原理相互促进、彼此成就的紧密关系;以“拉瓦锡为什么没有使用电解法”的历史局限,启迪学生“跨学科”融合思维,从元素数量爆发式增长的事实认识“电”对化学发展研究的促进作用;以绘制“氢气在氧气中燃烧”思维外显图示的创作,经历“原子-分子说”的演变历程,感受想象力在科学理论建立过程中的强大作用。

本课以 “致敬霍夫曼电解水器”为实验活动线,通过“自制电解水装置”的实践活动,启迪学生“跨学科”融合思维,即从物理学科的角度认识“电路”连接及其控制,并审视“电”的利用对第二次工业革命的影响,从此元素数量爆发式增长,认识“电”对化学发展研究的促进作用,体验制作技术与科学原理相互促进、彼此成就的紧密关系;学生设计的装置虽然简陋,但均可以分解水,稍加改进也能收集气体并检验。在阅读资料“拉瓦锡的生卒时间是1743—1794。1800年,意大利教授伏打发明了世界上第一个连续发电器,为电学研究提供了稳定的容量较大的电源”时,学生不禁扼腕叹息:“只差6年!”那一刻,是化學史融入课堂的另一重意义,以生命激荡生命,以悲悯之情、敬重之心培育珍惜时光的善良之人。

【参考文献】

[1]拉瓦锡.化学基础论[M].任定成,译.北京:北京大学出版社,2008.

[2]王伟群,陆真.简明化学史[M].上海:上海教育出版社,2021.