甲硝唑联合盐酸米诺环素对慢性牙周炎的疗效

2023-09-02陶彩云

陶彩云

(江西省宜丰县中医院口腔科 宜丰 336300)

慢性牙周炎的临床发病率日渐增多,该疾病主要与病菌感染有关,其中厌氧菌、菌斑等均对牙周产生一定破坏,并诱发炎症[1~3]。分析临床风险因素后发现,最初病变原因为牙菌斑微生物,但由于人们生活习惯、饮食习惯转变和医疗研究深入,临床发现微生物感染单一因素与牙周炎发生存在一定相关性[4]。但不能简单归根于病原微生物,临床认为应在人体免疫失常、基因遗传、社会环境、饮食习惯、生活环境等多种因素共同作用下诱发[5~6]。因此临床诊疗应当结合相关因素综合评估患者情况,以便提供更加专项、细致、科学的指导方案,以减少复发概率,改善临床预后。临床应用较多的抗菌药物为盐酸米诺环素,其优点在于抗菌范围较广、作用较强[7]、药效维持时间较久、渗透性较强、对牙周病菌的针对性和敏感度较高[8],因此该类药物快速取代传统治疗药物,并显著改善临床治疗成效[9]。甲硝唑为厌氧菌的强效抗菌药物,具有一定清除病毒能力,可以较为良好的抑制牙周炎症[10]。单一用药作用相对有限,而联合用药可以发挥协同作用,体现药物最佳用药方案[11~12]。因此,本研究通过对比盐酸米若环素单一用药、甲硝唑与盐酸米诺环素联合用药的应用效果,探究更加高效的慢性牙周炎治疗方案。现报道如下:

1 资料与方法

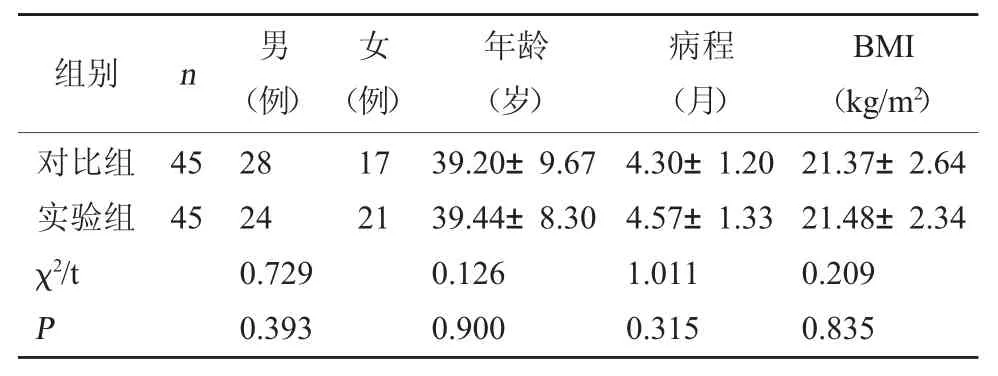

1.1 一般资料 选取2020 年2~8 月江西省宜丰县中医院收治的90 例慢性牙周炎患者,按照抽签法分为对比组与实验组,各45 例。两组性别、年龄、病程、体质量指数(BMI)等基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。本研究通过医院医学伦理委员会批准。

表1 两组基线资料比较()

表1 两组基线资料比较()

?

1.2 入组标准 纳入标准:符合慢性牙周炎的诊断标准[13];患者12 个月内未进行基础牙周治疗;患者30 d 内未使用消炎、抗菌类药物;患牙数量大于2颗;肝肾功能正常;患者及家属知情并签署知情同意书。排除标准:合并口腔癌症者;机体存在其他慢性炎症者;妊娠期与哺育期女性;配合度低者;对本研究用药过敏者;存在抗生素滥用史者;合并血液性系统疾病、免疫系统疾病者;存在沟通障碍或精神疾病者。

1.3 治疗方法 对比组在基础治疗基础上给予盐酸米诺环素软膏(注册证号H20150106)治疗:常规进行基础牙周治疗,清除菌斑、牙结石,使用0.9%氯化钠注射液和3%H2O2对牙周袋进行交替冲洗;盐酸米诺环素软膏1 次/d,用量为牙袋略有溢出。实验组在对比组基础上增加甲硝唑口腔贴片(国药准字:H20058401)治疗,2 次/d,每次使用1 片,贴于患牙正中牙龈。两组均治疗28 d。

1.4 观察指标 分析并比较两组患者的临床疗效、炎症指标[C 反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-8(IL-8)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)]水平及不良反应(头晕、恶心、皮肤瘙痒等)。疗效评判标准[14]:干预后无不适症状、牙龈功能正常、牙袋深度减少0.2 cm 以上、菌斑仅为0%~39%、牙龈指数下降0.5 以上为显效;干预后轻微不适症状、牙龈存在轻微红肿症状、牙袋深度减少范围在0.10~0.19 cm、菌斑为39%~80%为有效;不符合以上标准为无效。总有效率=(总例数-无效例数)/ 总例数×100%。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.4 统计学软件处理数据。计数资料以%表示,采用χ2检验;计量资料用()表示,采用t检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

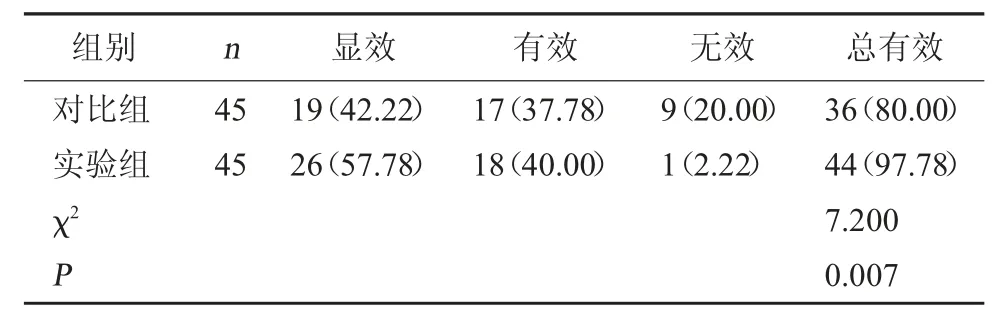

2.1 两组临床疗效比较 实验组总有效率为97.78%,高于对比组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组临床疗效比较[例(%)]

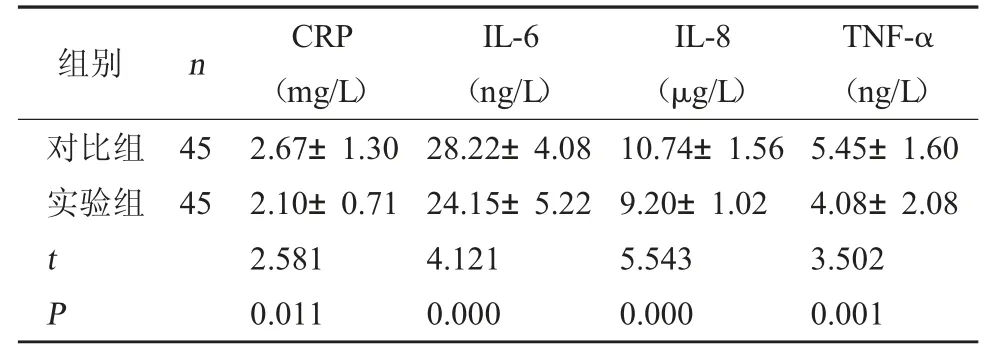

2.2 两组炎症指标比较 治疗后,实验组CRP、IL-6、IL-8、TNF-α 低于对比组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组炎症指标比较()

表3 两组炎症指标比较()

?

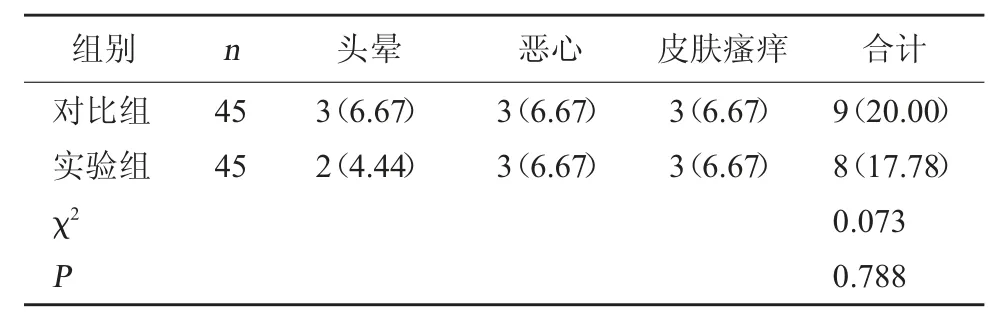

2.3 两组不良反应比较 两组不良反应对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组不良反应比较[例(%)]

3 讨论

全球100 例普通人群中有10~20 例牙周炎患者,其逐渐威胁全球卫生健康[15]。国内患病人数也相对较多,据最新统计学报道,牙周炎高发年龄段为34~45 岁人群,其所占比例在80%以上,与10 年前患病比例相比,增加10%左右[16]。其临床主要表现有牙龈出血、口腔功能障碍,而随着病程恶化,患者可出现牙齿松动、脱落等病变,病情进展较为缓慢,其临床干预疗程也相对较长[17]。

慢性牙周炎的患病率与菌群失衡、压力过大、抽烟、口腔卫生较差等因素存在一定相关性,且糖尿病等代谢性疾病也会显著增加该疾病的患病率,而随着研究深入发现,遗传也是其发病的一大重要相关因素[18]。牙周炎和龋病为诱发牙齿缺损的两大主要因素之一,其中牙周炎早期无明显不适症状,不适感相对轻微,患者仅表现为轻度炎症和轻微口腔疼痛,后期炎症逐渐加重,或可导致整个牙周出现炎症,其临床发生频率较高的症状有牙龈流血、牙周袋、牙龈不牢固等,症状较为严重时,或可导致患者出现较多牙齿缺损症状[19]。在牙周疾病中,牙袋形成为主要病理病变,且其中含有大量的病菌病理产物,并诱发炎症形成脓液,周围牙周组织受其影响会出现出血、发炎等症状,因此临床治疗主要以清除牙袋病理产物、消除炎症水平为主[20]。

根据国际治疗建议,临床一般将牙周炎分为3各等级,其中A 级为安全性相对较高的等级,其病程进展十分缓慢,患者不适感较轻,且临床很少出现较严重的危险因素;而B 级为临床进展速度中等,存在一定风险;C 级表明进展速率相对较快,风险较高,需要及时采取有效干预,或对患者口腔健康有较大影响[21]。临床根据患者不同风险因素而采取不同干预方案。随着人们对生活品质的不断提高,口腔美观性也成为主要的审美指标,在治疗过程中应当尽量修复口腔结构,改善外观。通过临床数据调查也发现,牙周炎作为一项基数较大的慢性疾病,临床痊愈人数相对较少,大部分患者需要长时间坚持治疗以改善临床症状,并控制临床疾病进展,部分患者需要终生坚持治疗[22]。临床治疗主要分为牙周基础治疗、手术治疗及维护治疗3 种治疗方案,前者为临床应用相对频繁的保守治疗方案之一,其需要通过清除牙龈表面生物膜或牙石,从而显著降低牙菌斑等微生物浓度,或联合应用药物治疗,以控制临床病菌含量[23]。传统治疗方案中,临床主要采取拔除患牙或通过刮去牙菌斑等方式降低致病菌含量,以改善口腔炎症情况,临床也可获取一定的干预水平,但后期复发概率较高,且拔牙等方式的治疗代价相对较高,患者口腔损伤也相对较大[24]。其主要采取机械性物理治疗方案,通过刮治等方法,以清除致病菌,但力度不当时,可损伤患者牙龈,导致出血等不良情绪,且无法彻底清除致病菌,器械难以深入牙周袋或牙龈深部较复杂部位,因此清除效率不高,牙周改善度也相对有限。

牙周炎主要病理机制为菌斑微生物破坏牙周细胞,临床主要采用抗生素对症干预治疗。盐酸米诺环素软膏为临床应用较为广泛的抗菌药物,该类药物具备较高的抗菌性,其药物浓度也相对较高,可有效抑制组织坏死,加快恢复速率[25~26]。一般给药120 min 后,体内药物浓度可以达到最大峰值,其维持有效药物浓度的时间为6~7 h,可以发挥长期抑菌效果,同时也可降低骨骼吸收率,加快牙周周围细胞生长速率,从而显著改善牙周情况。在抗菌种类中,其可以较为显著抑制厌氧菌、革兰氏阴性菌,其也可通过多种途径达到较为良好的抑菌效果,如阻断病菌蛋白质合成等。其优势还在于可以加快口腔牙周纤维细胞繁殖速度,从而加快牙周袋消除速度,提高响应酶活性,从而增强牙齿稳定性,加快口腔损伤组织恢复速率。相比于其他剂型,软膏剂型具有较大优势,其可以增大药物吸附力度,使其牢牢贴在牙龈,停药后可以维持7 d 左右的抑菌作用。但牙周炎致病菌情况较为复杂,且临床治疗时间相对较久,采取单一药物治疗效果并不理想,停药后有较大的复发概率。甲硝唑可以显著抑制厌氧菌,其抑菌作用较强,且具有一定消炎作用,可减轻牙龈水肿等不良情况,促进不适症状消失,其具有较好的应用效果[27~28]。本研究采用甲硝唑贴片联合盐酸米诺环素软膏治疗,结果显示,实验组治疗总有效率为97.78%,对比组治疗总有效率为80%,实验组治疗总有效率显著高于对比组(P<0.05)。说明联合用药可以协同发挥抗菌作用,最大程度抑制病菌繁殖,也可维护牙周组织,减少骨骼吸收速率,加快临床恢复速率。

慢性牙周炎发生、发展同炎症因子密切相关。本研究结果显示,治疗后,实验组CRP、IL-6、IL-8、TNF-α 水平显著低于对比组,差异有统计学意义(P<0.05)。说明相比于单独用药(盐酸米诺环素软膏),联合用药(盐酸米诺环素软膏+甲硝唑)可以显著降低炎症因子水平[29]。甲硝唑对厌氧菌等口腔病菌具有较为良好的临床应用成效,其在改善口腔炎症、消除水肿、加快止血速率上具有一定优势,临床也有研究数据表明,其可以有效针对牙周袋病变,可以加快牙周袋的消除速率,除改善炎症反应上,该类药物可以还可以改善其他口腔不适症状,其兼有恢复黏膜细胞,加快患处组织功能恢复速率[30~31]。且甲硝唑贴片为新型的给药方式,通过贴敷在牙齿表面起到较为良好的杀菌作用,提高临床疗效。本研究结果还显示,实验组不良反应发生率为17.78%,对比组不良反应发生率为20.00%,两组不良反应发生率相比,差异无统计学意义(P>0.05)。说明相比于单独应用盐酸米诺环素软膏,联合用药并无明显不良反应增加,临床用药具有较高的安全性。

综上所述,牙周炎的病情较为复杂,其用药周期相对较长,不少患者存在一定耐药性,单一药物的干预效率较低,而甲硝唑联合盐酸米诺环素可显著消除炎症,提高慢性牙周炎治疗效果,且无明显不良反应增加,临床用药安全性相对较高。