大思政视域下师生对高职课堂的期望管理

2023-08-29李蓉源

打造立体协同育人力场,实现教师主导性与学生主体性的统一,实现隐性教育与显性教育的统一是大思政教育所追求的目标效果。本研究运用员工关系管理的理念与工具“心理契约”进行高职专业课课堂中“教师-学生权利义务”的量化探索与分析,洞察专业课中的隐形课程思政心理动因。所形成的探索方法与获得的具体心理动因细则有助于构建具有课程思政量化基准的职业资格路径与框架模型,为课程思政导入专业课提供明确参考方法与路径。为后续形成课程思政特色专业课课程体系提供质量保障的基础。

一、融入“立德树人”精神内核的标准化大思政专业课程体系的高职改革趋势与切入点

2019年颁布的《国家职业教育深化改革实施方案》(后简称“职教20条”)及2020年9月23日颁布的其行动计划均将未来三年中国职业教育改革的焦点放在高职教育的顶层设计和构建多维度的质量保障体系。

教育部2020年5月印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出“专业教育课程。要根据不同学科专业的特色和优势,深入研究不同专业的育人目标,深度挖掘提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度,从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化、历史等角度,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性”。

2021 年 3 月 6 日,习近平总书记提出“‘大思政课我们要善用之”的新要求,强调“思政课不仅应该在课堂上讲,也应该在社会生活中来讲”。

以上论述均为高质量落实立德树人根本任务提供了行动指南。因此,探索符合大思政视域下专业课课堂的构建与实施手段对于当今高职改革是关键且迫切的。

二、课程思政教学体系构建的现状与问题

“课程思政”与“思政课程”在语法结构上存在本质差异,在内涵上“课程思政”包括“思想政治理论课”“专业课”“通识课”和“思想政治教育 (实践) 活动”等关键词,可以初步理解为:依托或借助思想政治理论课、专业课、通识课等课程而开展的思想政治教育实践活动。[1]

院校应在新形势下构建“大思政”课程体系,包括符合时代特征的思想政治课以及符合“立德树人”精神内核的专业课群。但在实践中,课程思政教学体系的构建常因概念不清和实施过程而产生问题。

(一)区分“课程思政”与“思政课程”

“课程思政”不是“思政课程”的“替代”或“升级”。“课程思政”是利用现有课程资源特性,实施教育实践活动,其侧重点不在思想政治理论课,而是专业课中的思政元素的融入。这里的“课程资源”,包括教师人格资源、学校或地方历史文化资源、教材背景资源、专业名人资源、课堂情境资源等。[2]

(二)课程思政教学体系构建的四大突出问题

1.一體化

混淆“思政课程”和“课程思政”概念,认为有思政课或开设了若干门思政课即为实现了课程思政教育。

2.显性化

明确地将专业课、通识课中的思想政治教育元素或资源梳理出来,在课堂上由专业课、通识课教师向学生讲解、宣讲,忽略专业课中课程思政的隐性特征。

3.标签化

复制其他院校的成功课程思政教学体系,赶时髦,课程同质化程度高,缺乏结合院校自身特色的课程思政体系。

4.功利化

课程思政体系有名无实,沦为教师、学校获得名利的工具。[1]

解决上述问题,打造立体协同育人力场,实现教师主导性与学生主体性的统一,实现隐性教育与显性教育的统一才是大思政教育所追求的目标效果。

综上,在高职改革驱动下的“大思政”专业课课堂的准备、组织与管理应该从课程自身资源特性出发,结合各学校、专业及任课教师的特性和魅力,开发出有真正中国及区域特色的课程思政专业课。

由此可见,发掘专业课中课程思政的隐性要素,尝试对其进行具体化表述,才能攻破课程思政开发中的关键难题。所开发的专业课课堂的组织、实施与管理才具备标准性和可复制性,后续的课程评价和质量保障才有可能持续达到立德树人的目标与效果。

心理契约在雇佣关系管理中员工行为预测与管理的卓越作用已经被证实。因与课程思政专业课同样存在高度抽象性和隐性特征,运用心理契约,探索学生角色期待和心理契约内容成为挖掘专业课隐性课程思政要素与课堂期待的有效方法。

三、心理契约在课程思政教学体系的构建与管理中的应用

(一)心理契约的内涵、特性与作用

1960年,Argyris首次正式使用“心理契约”一词用于描述“雇员与雇主之间默示性的协议”,它区别于书面可见的劳动雇佣合同,是个人与组织之间的默示性合同,它规定了“每个人期望在雇佣关系中给予和接受什么”。此理论的确立与完善获得了英国人力资源专家的拥戴,时至今日,超过三分之一的专家在员工管理、裁员与行为的影响、人事外包、永久合同到临时合同雇佣关系的变革、员工缺勤文化等当代人力资源管理热门议题上应用了此理念。在传统人力资源管理领域之外,此概念也在师生关系管理的各个方面获得了广泛应用,在教育管理的背景下,心理契约是可以用来明晰学生学习期望的实用工具。[3]

心理契约从概念的提出到广泛应用到组织管理中经历了60年,其研究历程经历了从零星理论研究到实证研究的发展,其特性可以归纳为以下几点:

1.默示性

默示性是心理契约概念的关键。“只有由默示性或明确承诺(Promise)所产生的义务(Obligation)才是心理契约的一部分。”[4]这意味着它不是明文书写的劳动合同中的权利与义务或员工手册中的规章制度。

2.主观性

心理契约是高度主观的,人们对于契约双方所做出的默示性承诺各有诠释,这决定了契约双方对于所缔结的契约内容未必有一致的认知。它集中反映了个体所认知的从雇佣组织能得到的期望和承诺,因此每个个体心理契约的具体内容都有所不同,难以在研究中穷尽,甚至存在个体没意识到的契约内容(仅在契约违背时意识到相关内容存在)。影响个体心理契约的因素包括:个人和社会认同、工作观及个性的某些方面。

3.动态性

心理契约的内容是不断发展变化的。个体与组织互动的深化,创造了“动态和互惠的交易……随着人们对雇主承诺的看法逐渐演变,人们对雇主的承诺的认知会不斷更新。”[5]

4.互惠性

互惠对于心理契约至关重要,但其程度及内容由员工主观理解的双方义务所决定。

心理契约既包括通过含蓄或明确的谈判得到的承诺,也包括由个人特性和组织的资源及文化氛围综合影响形成的期望。组织的概念化身如雇主、主管、部门负责人等通过明确阐述企业的使命、愿景及文化内涵,可以对期望的形成产生积极的影响。显而易见,在课程思政的专业课课堂中这种契约关系同样存在,只是关系主体转化为师生。教师成为课堂内涵与结果的阐述者。教师自身与课堂内涵和外延环境都将综合影响学生的期待及后续学习行为。

心理契约的内容虽然无法穷尽,但仍旧可以根据其内容的具体程度和时效性分为两个层次——关系式心理契约及交易式心理契约[6][7],他们的形成与工作职责和年限相关联,前者是动态的,包含大概的期望和承诺内容,没有明确的兑现时限,后者则在兑现内容和时间上相对更为具体。关系式心理契约既不明确也不可衡量,在极端情况下,个体很少会停下回顾他们是否获得了契约中承诺的东西。那么维护好关系式心理契约对于雇主来说,其好处是显而易见的。同理,探索在一段有明确时效性的课堂中学生的心理契约内容及状态,将能帮助教师提升对后续课堂内容及教育行为的准备、预测和管理。

心理契约的有效缔结与管理可以良性作用于员工,诱发积极的工作行为,维持良好的工作氛围,最终打造和谐的雇佣关系,使企业的人力资源管理形成良性循环。此法同样可运用在师生关系的管理和课堂的组织管理中。

(二)师生角色期望与心理契约

具体背景的差异对心理契约的建立和评估有着重要的作用。心理契约不仅在人力资源管理上作用明显,其在教育与研究领域中也体现出了应用价值。它既能被用于研究并核实学者的研究期望,进而实现有效的高校员工管理;也可以用于核实学生的学习期望,从而通过积极的课堂管理,塑造高效、良性的课堂行为,获得理想的教学成果。

在成果导向的标准化课堂中,学生晋升为课堂的中心,而教师的主导地位也仍旧被强调,共同学习并获得标准化的学习成果成为知识传递的体征。因此,教师-学生的角色与关系成为成功教授与学习的重心。[8]

教师-学生关系的主要研究方法之一是分析这种关系的互动性质。此关系中双方反映出的明确和默示性的期望与信仰同时塑造着师生的角色。角色行为模式可以根据其他人对特定情况下角色扮演者的期望而不断修正。因此,在有具体预设背景下明确角色的期望内容便可以获得明确的角色行为,也即是获得预期的行为模式。

心理契约的默示性、主观性、动态性及互惠性同样作用于师生角色关系,并影响双方的期望与承诺。Regan[9]指出,在教学关系中,学生以及处于教职的教师各有角色义务。通常这指的是教师必须运用他们的专业知识和技能,促成学生的学习,学生则需全方位参与到这个过程中。师生的角色在动态的课堂中被不断塑造,他们的行为会在此过程中形成的、基于角色期望的角色义务所驱动。在课程思政课堂构建中,应挖掘并设定课堂的主旨,打造特定的文化氛围,明确教师和学生的角色期望中的双方互利互惠的承诺,即角色义务。明确的期待将指向角色义务的内容,以此为起点,课程思政课堂的隐性要素才能被有效发掘,其抽象的课程资源特性才能被定义并用于课程准备和开发。

(三)专业课课堂学生角色心理契约的内容——学生的角色期望与心理契约内容的调研数据与分析

学生大多认为在新课堂首次接触时,教师能提供课程的内容及要求的详细信息是相当有益的行为,这有助于他们明确期望值。[10]同时,学生也需阐明对自身及教师的角色期望。此举可以降低教师的不安全感,提升对不合理或错误导向期望的感知,为教师-学生关系奠定基石。[9]

1.学生角色期望的研究样本与方法

研究样本:本研究选择了广东农工商职业技术学院国际交流学院BTEC中心2019级、2020级商业方向学生,共209人展开了研究。此研究样本有两个突出特点:一是首次接触专业课的学生;二是千禧一代,是注重自我、强调舒适与享乐的互联网世代人群。他们将通过三年的专业学习获得中英大专双文凭。

研究方法及目标:参考Pietersen[10]的研究方法,将研究分为两个阶段。阶段一,使用名义小组技术(NGT),以定性的方式筛选出学生心理契约的基本内容;阶段二,将阶段一搜集的内容细则导入问卷,以问卷形式及SPSS分析探索学生对心理契约细则的重要性排序及对教师及自身期待的倾向性特征。

2.学生角色期望的维度与具体内容

阶段一:获得学生心理契约具体内容

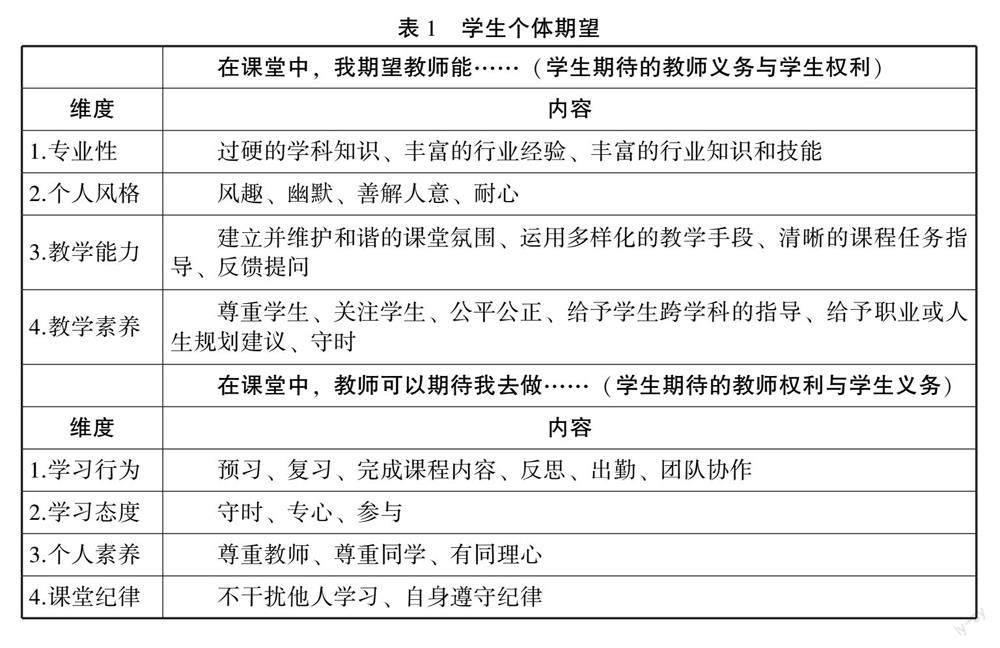

通过名义小组提案获得学生对自身及教师的期望,判定心理契约的具体内容。其内容按照提问方式“我期待教师能……” (学生期待的教师义务与学生权利)和“教师可以期待我……” (学生期待的教师权利与学生义务),进一步划分为四个维度范围(表1)。

阶段二:探索学生心理契约内容细则的重要性排序及学生“教师-学生权利义务”期待的倾向性

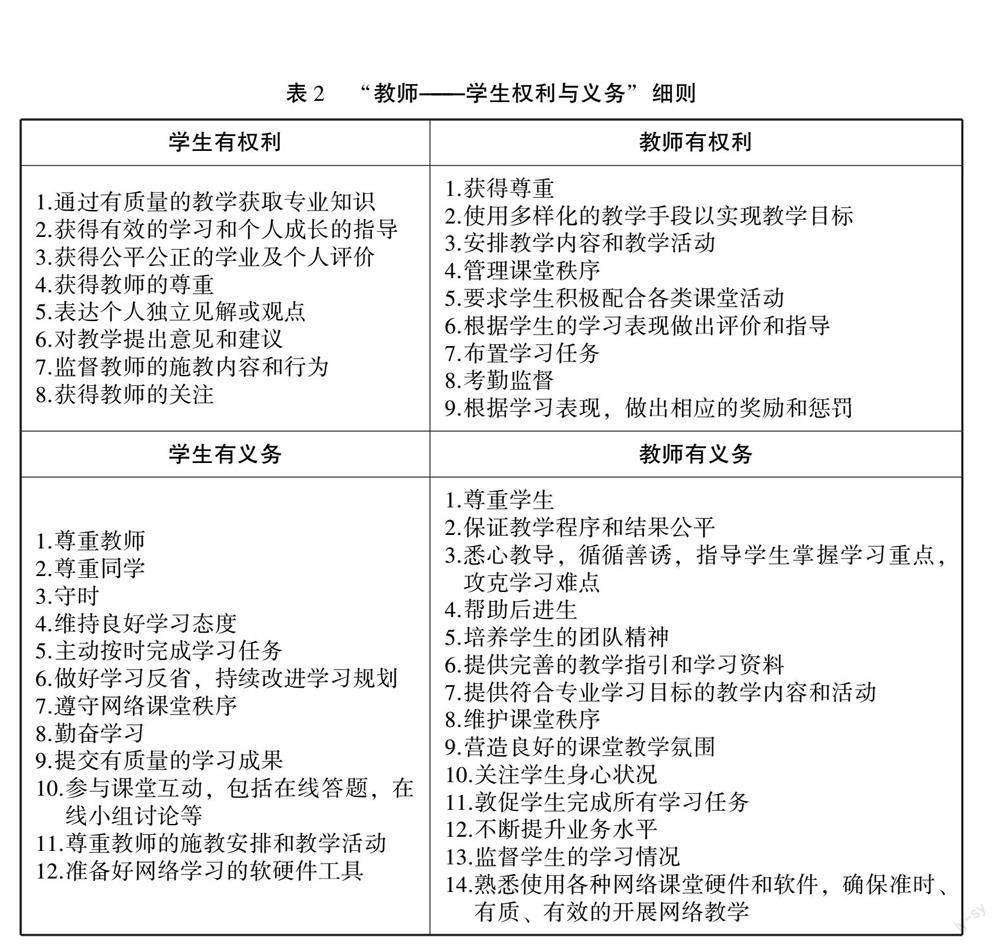

(1)心理契约内容细则的重要性排序

本阶段将阶段一中确定的权利义务期望内容细则导入问卷,使用李克特量值进行 “非常重要”“重要”“一般”“不重要”“非常不重要”的程度选择,形成问卷。SPSS中四个维度的数据信度高。KMO 和巴特利特检验,同时满足KMO为0.938>0.5,球形检验的显著性0.00<0.05,四组分项中的变量呈现明显关联性,具备极佳因子分析条件。

提取出公因子“学生权利”“学生义务”“教师权利”“教师义务”,提取值均大于00.5,在0.06-0.9间徘徊,累计5个变量基本可获得90%以上的表达,所有变量均被公因子良好表达。

按照“极其重要”的选择比例进行排序,结果如表2所示。

表2反映出几点较为突出的现象:

权利和义务在细则上数量的不对等。不管是对自身的期待还是教师的期待,义务的细则在数量上都多于权利。一方面可以认为在学生的认知中,自身及教师在课堂中要履行的责任和行为更多;另一方面也可以认为一些权利义务的统一项,例如学生“尊重同学、教师”,教师“指导学生”等,被归类为义务。

对教师有更多的“义务”期待。此细则数量最多,可认为学生对教师履行相应的教学责任和行为的期待最高。这可以一定程度上认为教师运用专业知识和技能,促成学生的学习与成长仍旧是学生最期待的事情。这再度印证了教师在新时代课堂中的主导作用。教师本身的专业水平和综合素质对学生产生极大的影响。

对自身素养最为看重。在学生自身期待的“权利-义务”中,位列前三的细则基本属于表1中的“个人素养”,可认为这一代的学生注重自身的内在的发展完善先于外部专业技能的学习。

强调教师素养及教学能力。在对教师的期待“权利-义务”中,位列前三的权利细则基本属于表1中的“教学能力”;在“义务”细则的前三中则体现出了学生对教师“教学素养”的期待。

综上,表2体现出了千禧一代学生对自我发展的期待是综合的,不限于单纯的学科知识和技能的学习,他们对课堂中自身的发展期待始于素养,这意味着他们期待课程思政的相关教育。这也使得“立德树人”“德育教育”的有机贯彻变得尤其重要。他们对教师在课堂中的角色有着整体较高的期待,且并不是单纯的“交易式”心理契约的状态(教师给我知识技能,我获得知识技能,通过考试等),也不是单纯的“关系式”心理契约状态(模糊不清的期待与承诺),而更倾向于平衡型的状态。

(2)聚类分析与讨论——学生心理契约的期待状态与课程思政隐性要素的探索与导入契机

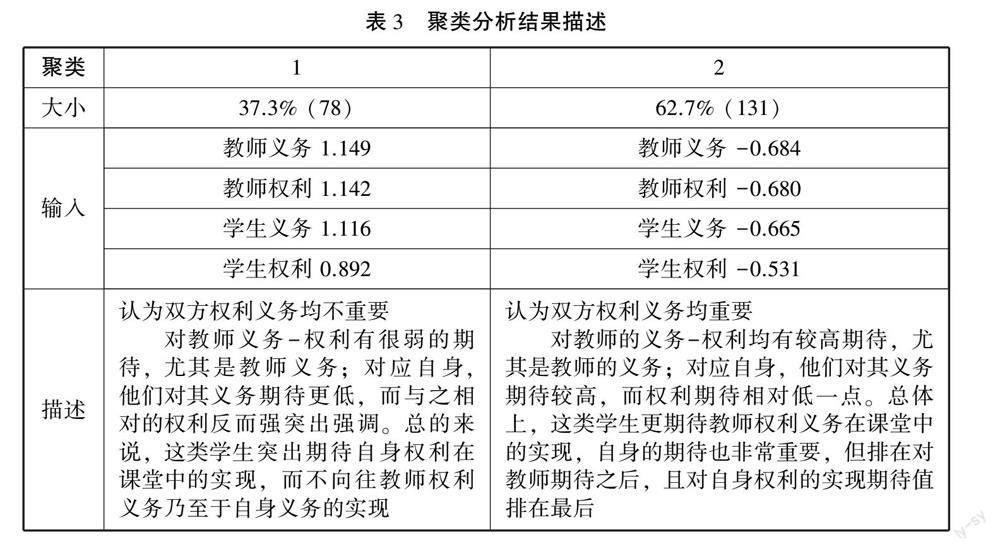

根据“教师义务”“教师权利”“学生义务”“学生权利”四个主成分中的变量进行二阶聚类,获得两类学生,情况如表3所示。

从数据结果来看,调研中的近四成学生归入类别1,他们展现出对课堂中自我及教师权利义务的低期待;六成学生归入类别2,他们展现出与类别1完全相反的期待状态。由于缺乏更多的学生人口学变量的参考,所以直观来看,类别1似乎是不想学习的学生,而类别2则是想学习的学生。值得注意两点:

两类学生对“教师义务”期待差异最大。可推测无论是否对课堂和学习有所期待,教师履行的课堂责任和行为对学生的角色影响都最大。

两类学生对于“自身权利”期待差异最小。与前面的分析一致,反映出千禧一代学生对自我的强调和期待值较高,是有个性的一代。

总体来看,近4成学生被归类为“不想学习”的类别。其背后具体成因无法从本次调研中洞察,但其不期待教师义务权利却强调自身权利的矛盾体现,或许反映出了此类学生对课堂及学习的迷惘。结合表2中“学生权利”的细则,有针对性地创造课堂氛围、组织课堂内容和活动,使其可以行使自身权利,会是一个满足此类学生心理期待,扭转其课堂期待的动态过程。

我们可以进而认为,课程思政在专业课中的隐性要素通过学生对自身及教师的权利义务期待,明确地表达出来。专业课教师在准备课堂的时候,应针对性地结合细则进行课堂准备,确保在履行学生最看重的“教师义务”时,身体力行、以身作则地让迷惘厌学的学生通过“获得有质量的专业知识和技能”“个人学习与成长”“被尊重”获得自身权利行使。

四、学生心理契约内容与课程思政隐性要素的关联与管理

(一)心理契約与专业课课程思政隐性要素的发掘路径

心理契约作为一种员工关系管理的理念和具体方法,可以有效运用到师生关系管理与课堂准备中。通过心理契约内容的探索,及学生对教师角色期待的具体内容,针对性地通过当今线下线上课堂的“立体场域”进行课堂开发、准备与实施;有助于对表现出学习懈怠行为的学生进行行为的预测和分析;有利于教师通过其自身的言行,与学生在课堂中展开积极的互动,在动态的课堂中不断调整矫正双方的期盼和行为,最后导向理想的师生关系和课堂结果。

从研究中可见,专业课中的课程思政的隐性要素具备一定基础特征和通用性。在本研究中,以探索学生心理契约内涵,对“教师-学生权利义务”的具体心理契约期待内容进行发掘,可以有效洞察学生的课堂期待,进而针对性的具现化“大思政”课堂中专业课内容和思政部分内容。这也成为教师准备课程思政教育内容的起点。专业课课堂中“立德树人”始于“教师义务”的履行,也强调“学生权利”的实现,这些权利义务都是存在具体细则而非抽象的。其课程思政隐性要素的发掘路径可总结如图1所示。

值得注意的是,因为心理契约的状态是动态的,这也意味着学生对专业课课堂中的思政育人元素的期待也处在变化中。此路径图仅适用于专业课课程初始。需在课程进行的不同阶段循环此管理。

(二)探索 “通用思证能力因子”,构建基准化的专业课课程思政教学体系,融入顶层设计

综上,大思政背景下的专业课仍旧首先应具有专业课的专业性特征;应符合“职教20条”倡导的以成果为导向能融入国家职业标准和学分银行的标准化特征;应参考前面的探索路径挖掘“通用思政能力因子”,在证书、资质和课程顶层设计的同时有机将之融入,为后续质量保障体系奠定基础。

根据李蓉源[11]提出的基准化职业资格框架模型,在进行高职证书、资质或课程顶层设计时应兼顾导入“通用思证能力因子”,流程如图2所示。

参考文献:

[1]赵继伟.“课程思政”:涵义、理念、问题与对策[J].湖北经济学院学报,2019,17(02):114-119.

[2]高德毅,宗爱东.课程思政:有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择[J].思想理论教育导刊,2017(01):31-34.

[3]Clinton,M.(2009).Managing students and teachers expectations of Higher Education:A psychological contract approach.School of Social Science and Public Policy:King's College London.

[4]Conway,N.and Briner,R.(2005).Understanding Psychological Contracts at Work.Oxford:Oxford University Press.

[5]Sparrow,P.(1996) Transitions in the psychological contract:Some evidence from the banking sector.Human Resource Management Journal,6(04):75-92.

[6] Rousseau,D.M.(1990) New hire perceptions of their own and their employer's obligations:A study of psychological contracts.Joumal of Organizational Behavior,11,389-400.

[7] Rousseau,D.M.,&Schalk,R.(2000).Psychological contracts in employment:Cross-national perspective.Thousand Oaks,CA:Sage.

[8]Meyers,S.A.(2008).Working alliance in collage classrooms.Teaching of Psychology,35:29-32.

[9]Regan,J.(2012).The role obligations of students and lecturers in higher education.Journal of Philosophy of Education,46 (01):14-24.

[10]Pietersen,C.(2014).Negotiating a Shared Psychological Contract with Students.Mediterranean Journal of Social Sciences,5(07):25-33.

[11]李蓉源.英國国家职业课程资历与证书开发量化基准探究与借鉴[J].职业技术教育,2017(06):86-91.

责任编辑 何丽华