重大突发事件应时发声:对外媒体话语国际公信力的建构

2023-08-27张薇

内容提要 重大突发事件因其独特性给公信力建构带来诸多挑战。结合重大突发事件的特征元素,提炼公信力的构成要素和影响因素,提出此背景下建构公信力的三维模型。基于此模型,从信息甄别技术、话语架构方式、分众传播策略、媒体协作模式四个方面,探索重大突发事件背景下我国对外媒体话语的国际公信力建构路径:一是运用自然语言处理技术和社交网络分析法甄别信息;二是采取多种架构方式提升对外媒体的话语能力;三是基于国际受众的反馈和文化心理特性进行跨文化传播;四是通过多类媒体融合提升协同平台的传播效力,借此推动中华文化更好走向世界。

关键词 重大突发事件 中国对外媒体话语 国际公信力

张薇,南京审计大学外国语学院副教授

本文为国家社会科学基金一般项目“公共卫生事件背景下的国家话语能力提升研究”(22BYY068)、国家语委“十三五”科研规划一般项目“重大突发事件新闻言语行为及公信力研究”(YB135-150)、江苏省社会科学重点项目“突发公共事件中政务新媒体话语体系的认知构建机制和海外译播策略研究”(21YYA001)的阶段性成果。

党的二十大报告强调,“讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”[1]。“可信”涉及公信力。重大突发事件具有突发性强、超出预期或认知、大众关注度高、国际影响力大等特征,给公信力建构带来诸多挑战。加之新媒体环境下的大舆论场“更具有自发性、突发性、公开性、多元性、冲突性、匿名性、无界性、难控性等特点”[2],因此,有必要探索重大突发事件背景下中国话语的国际公信力提升问题。目前,针对国际传播和话语权构建,有学者提出应增强议程设置和框架能力以提升国际传播话语权,善用权威信源以提高我国主流媒体的公信力[3]。国际话语权的构建应遵从传播规律,让“他者”了解、信服并自愿接受我们[1]。“通过构建智慧全媒体融合矩阵,实现及时发声、有效发声和全面发声的理想成效”[2],并“创新涵盖多元主体、多种文化、多重语境的中国特色国际传播战略协同模式”[3]。针对媒体公信力,有学者围绕信源公信力和媒介公信力两个维度展开研究,认为应从增加议题来源的开放度,重视与受众的互动等方面提升媒介公信力[4]。有学者建构了一个报刊启动效应模型,研究后发现,在危机中公众对报刊媒体的判断取决于对已经形成的有关新闻自由和媒体责任的态度的激活度,这些态度与对未来事态的密切关注一起发挥作用,形成对媒体公信力的评价[5]。已有研究对探索公信力的建构启发性较强,但基于国际受众视角对影响公信力的认知因素阐释仍有待更加细致全面的探索,以便更立体有效地提升国际公信力。

鉴于此,本研究结合重大突发事件的特征元素,提炼公信力的构成要素和影响因素,并设计此背景下公信力建构的三维模型,针对目前中国对外媒体话语国际公信力建构的薄弱环节,提炼公信力的提升路径。

一、重大突发事件背景下媒体公信力的考量维度

“公信力不仅仅是媒介的一种属性,更多的是媒介与受众之间的一种关系。”[6]大众多将“公信力”理解为“可信赖”,但实际上这个多维度的概念蕴含不同的元素。就消息来源而言,包括专业知识和可靠性[7],信息的审美表达或者真实的内容等[8];就传播渠道而言,包括可信度和社区关联,前者体现为公平、无偏见、报道完整、正确和可靠性等[9];此外,还包括新闻机构等维度。在公信力的测量方面,喻国明从专业素质、新闻技巧、社会关怀、媒介操守四个维度,系统地筛选和分析了公信力的29个测量指标[10]。国外有学者以日报和电视新闻为研究对象,运用因子分析法考察了可信度指标,包括公平、偏见、讲故事、事实陈述等12个指标,对受访者的可信度评分与理解度、可靠性和新闻来源偏好的评分进行了比较[11]。本研究认为,公信力的建构需满足或超出目标受众对信息的需求,通过设置话题权实现引导力和影响力。因此信源是否丰富和统一,信息是否真实、权威、可信、准确,均是考量公信力的重要维度。

上述考量维度的重要落脚点之一是媒体话语。重大突发事件难度大、关注度高、灾害度大、风险度高,媒体须通过选择一定的话语去引导和疏导舆情。“引导”在于引导舆论方向,“疏导”在于疏导舆情中的堵点,这涉及四个基本问题:①对重大突发事件持有怎样的认知;②采取何种话语表达方式;③采取哪些话语传播策略;④怎样有针对性地感染国际受众。首先,对事件持有何种认知会影响话语表达方式的选取,例如,新冠疫情期间公共健康和安全是人类的基本需求,但是国家间针对疫情防控有不同的认知,不同的认知导致媒体采用不同的话语表达方式。与建构成各国单干问题相比,把疫情防控建构成全球合作问题,会赢得大多数国际受众的支持和认可,并可消解部分外媒的污名化行為。其次,通过电视、广播、报纸等传统媒体,公众号、微博、抖音、移动新闻客户端等新兴媒体,多渠道、多视角、多模态地向国际公众传递信息。如新华社等官方媒体机构发布了一系列短视频:有富含传统价值观的中国特色文化叙事,如《中国之诺》;有轻松诙谐、饱含创意的卡通游戏视频,如《病毒往事》《疫苗大战病毒》。媒体话语应符合目标国受众的文化心理,媒体应针对不同地区受众的价值观、文化习惯、信息接受方式等加工传播内容。

二、重大突发事件媒体话语的国际公信力建构模型

分析和提升面向重大突发事件的中国对外媒体话语的国际公信力,需要综合考量媒体公信力的构成要素和影响因素。由此,本文提出一个三维公信力建构模型(见图1)。模型的第一面为公信力的构成要素,分别是及时透明性、准确客观性、权威可信性、可读易懂性。第二面为公信力的影响因素,分别为信息来源渠道、受众文化背景、话语表达方式、媒体分类特征。第三面为重大突发事件的特征元素,分别为难度大、关注度高、灾害度大、风险度高。三维模型的优势在于可以全面立体地呈现三面内部和外部所形成的交互关系。

1.构成媒体话语国际公信力的四个要素环环相扣

重大突发事件中,媒体话语的国际公信力指话语在被国际受众可接触的前提下,在国际舆论场中所具有的可信性、可靠性和权威性,其构成要素涉及多个方面。一是及时透明性,即新闻报道应满足国际公众的知情权。对外媒体发布的信息及时完整,无滞后,以减少谣言和虚假信息的传播,避免国际公众产生误解。二是准确客观性,即新闻报道所呈现的信息是精准并客观的。需要多信源采集信息,多方式处理信息,多视角传递信息,无不实和歧义信息。三是权威可信性,即信息能够被多方印证,使受众产生信任感。新闻报道应体现话语渠道的多元化、话语主体的协同化和话语模态的丰富化,呈现不同媒体多风格的话语,参考民间社交媒体中的反馈。四是可读易懂性,即国家媒体的对外话语能够融通中外,被不同文化背景、交流模式和叙事习惯的国际受众理解接受。四个元素紧密相扣、相互促进。及时透明性是前提,准确客观性是基础,权威可信性是保障,可读易懂性是核心。只有充分满足这四个元素,国际受众才愿意读、读得懂,愿意接受我们的话语,从而最大程度地发挥媒体话语的传播力和影响力。

2.影响媒体话语国际公信力的四个因素动态关联

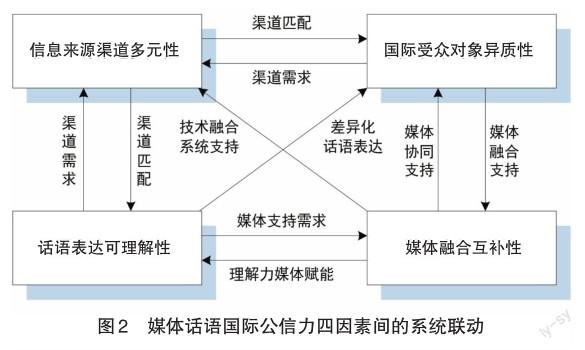

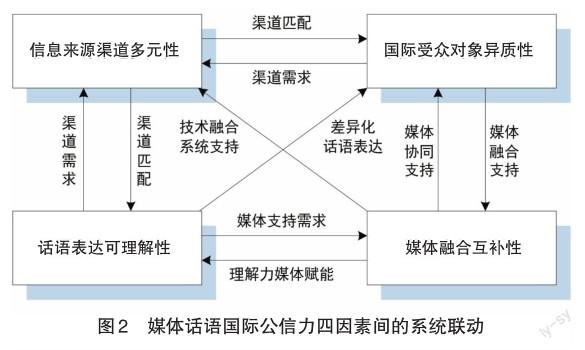

影响重大突发事件媒体话语国际公信力的外部因素涉及危机环境中信源渠道的可靠性和对国际受众文化背景的考量性,内部因素涉及媒体类型传播的互补性及其话语表达的可理解性。如图2所示,在四类关联因素的作用结构中,话语表达可理解性和信息来源渠道多元性之间具有关联。前者提出了渠道需求,后者给予了渠道匹配。国际受众对象异质性和信息来源渠道多元性之间亦是如此。因国际受众对象存在异质性,话语表达可理解性对信息来源渠道、差异化话语表达和媒体协同支持有一定的需求。在此过程中,媒体融合将赋能话语表达可理解性。

3.媒体话语国际公信力的建构模型动态交互影响

该模型中的四个影响因素对四个构成元素有具体影响,一是信息来源渠道是否可靠,会影响媒体话语的及时透明性和权威可信性。重大突发事件中,由于信源多样化,可能存在不实信息,如果甄别技术不足,受众则容易被虚假信息误导。谣言和虚假信息快速传播使舆情的产生和传播更加复杂多变,需要相关部门监测、分析和应对。二是对国际受众文化差异的考量是否充分,会影响媒体话语的权威可信性和可读易懂性。国际受众不同的价值观、文化习惯、信息接受方式,均会影响其对媒体话语的理解和接受程度,如不同权力距离[1]的国家对官方媒体的权威性认同度不同。权力距离指数较高国家的受众更加尊重权威,不太容易质疑和批判官方媒体信息的真实性;而權力距离指数较低国家的受众更加倾向于表达观点和参与决策,质疑性强。三是不同类型的媒体融合是否互补,会影响媒体话语的及时透明性和权威可信性。媒体间是否真正联通,关键在于是否有效聚合传播平台。平台一致是基本保障,平台互补是关键要素。报纸、期刊、广播、电视等传统媒体和公众号、微博、抖音、移动新闻客户端等新兴媒体之间在大方向上是否一致,以及官方媒体内部是否和谐统一,均会影响受众对媒体话语可信度的认知。“后真相”时代舆论引导的难度增大,新媒体格局下须合力建构主流舆论生态。如“新华社利用‘New China账户在脸谱、推特、优兔、Instagram、连我、VK等六大平台使用19种语言发稿,总粉丝数突破1亿”[2]。四是话语表达方式是否被理解,会影响媒体话语的权威可信性和可读易懂性。话语可通过叙事来实现引导功能,即运用架构去讲述故事。故事中选取何种架构,其背后隐含的价值观能否与国际受众契合,均会影响国际受众对话语的理解和信任程度。如在2003年美国入侵伊拉克的报道中,部分美国媒体将战争架构为“维护民主自由”,使受众相信战争的合法性,提高了大众对战争的支持度。经过时间检验这种说法是错误的,媒体的公信力也相应受到质疑[3]。

模型中重大突发事件的特征元素限定了公信力的构成要素。重大突发事件难度大、关注度高、灾害度大、风险度高,这要求国家对外媒体的话语须精准、恰当、有效,在话语规划、话语执行、话语监测、话语纠偏[4]的系列环节中,实现其国际公信力的建构。一是重大突发事件难度大,需要更新认知。突然发生或出现了新情况、新变化,超出了预案或认知,在规划环节须针对不同受众设计传播策略,以实现引导国际受众理性思考的目标。二是重大突发事件关注度高,需要应急响应。公众高度关注易导致“公共话语冲突,自媒体等多元传播渠道消解了话语中心”等问题[1],因此,国家对外媒体话语须在执行环节中,确保话语精准恰当有效,并建构有效的应急话语体系,缓解舆情压力。三是重大突发事件灾害度大,需要在监测环节疏导受众心理。如研究人员通过量化统计社交媒体上的数据,发现新冠疫情期间,孤独是显著的心理问题[2]。国家对外媒体话语不仅应实现舆情引导,还应选择一定的话语去安抚受众。四是重大突发事件风险度高,需要持续纠偏。因其国际影响力大,须监测并发现官方、民间和国外媒体不当的话语,及时纠偏,助力塑造国家形象。

三、重大突发事件背景下中国对外媒体话语国际公信力建构中的薄弱环节

上述模型有助于提炼重大突发事件背景下中国对外媒体话语国际公信力的提升路径。目前,在重大突发事件中,中国对外媒体话语的国际公信力建构存在一些薄弱环节,主要体现在信息甄别的精准化不足、话语建构的认同感不强、分众传播的覆盖面不够三个方面。

1.基于舆情监测进行的信息甄别精准化不足

目前,我国虽然重视重大突发事件中舆情的智能监测,但对信息的精准化甄别不够。国内部分学者探讨了更加贴近舆论发展规律的新的舆情监测指标体系[3],提出了舆情监测预警模型[4]。国外一些学者研究了舆情监测模型的智能设计[5],包括对语言感知和语言理解的监测[6]等。这些研究仅限于监测舆情,我们仍须在监测重大突发事件舆情的同时,智能交叉检验信源,进行语义分析;结合人工语义研判,甄别虚假信息和谣言,针对话语歧视、话语暴力等问题设置预警指标。

2.基于媒体融合进行的话语建构认同感不强

目前,在媒体融合视域下,应关注话语生产者与接收者共同的情感、利益、价值观等,激发话语接收者产生积极的情感,实现接收者对话语内容的认同,在这一方面,研究仍存在不足,尤其是在实现情感认同方面,仍须挖掘话语策略。神经科学家达马西奥(Damasio)的实验研究表明,情感是理性机制中不可或缺的组成部分。他分析了脑瘤病人艾略特的案例[7]:医疗团队在为艾略特实施脑瘤手术的同时切除了病人受损的额叶组织,额叶正是人类的情感中枢。手术之后病人虽然身体康复,但个人决策机制出现重大缺陷,理性思辨能力大幅下降。该病例说明人类大脑的情感中枢与理性思辨能力息息相关。因此,媒体话语须选择能够激活一定情感的架构去实现认知认同。

3.基于受众调查进行的分众传播覆盖面不够

目前,分众传播在国家和媒体层面存在以下不足。首先,在国家层面上,针对西方国家受众进行的差异化传播较多,针对其他国家进行的差异化传播较少。虽然以美国为主的西方媒体和智库及其涉华舆情是重点关注对象,但西方国家不能代表完整的国际受众,英语国家媒体和非英语国家均应为关注对象。重大突发事件的舆情应至少关涉以下重要板块:欧洲板块、阿拉伯板块、东亚南亚板块、非洲板块、南美板块、俄罗斯中亚板块。我们应基于多层次、广范围的国际受众调查进行差异化传播。其次,在媒体层面上,针对国外主流媒体收集的外媒评论较多,针对社交媒体收集得较少。主流媒体体量虽大,但不一定能够代表整个社会舆论场和社交媒体,自媒体舆情也应被关注。此外,在周期层面上,目前监测周期偏短,往往关注事件发生中和发生后。监测时长应中期、长期皆有,既要了解短期热度、中长期趋势,又要了解全盘情况,才能够对国外舆情的客观情况有全面、精准的掌握。

四、重大突发事件背景下中国对外媒体话语国际公信力的提升路径

基于上述三维模型和现存的薄弱环节,面向重大突发事件,为了提升中国媒体话语的及时透明性、准确客观性、权威可信性、可读易懂性,应从信息来源渠道、话语表达方式、受众文化背景、媒体分类特征这四个影响因素入手。中国媒体话语的国际公信力提升应主要从信息甄别技术、话语架构方式、分众传播策略、媒体聚合平台四个方面的路径展开。

1.运用自然语言处理技术和社交网络分析法甄别信息

信息的监测、甄别和预警是保障重大突发事件新闻媒体公信力的重要手段。信息甄别是重中之重,包括信息的传播源头检验、虚假信息的识别、信息的舆论善恶判断等。鉴此,可运用人工智能技术进行智能化的信息监测、甄别和预警。

首先,智能化追踪信息的传播源头,并通过交叉检验信源判断信息的可靠性。借助大数据分析技术,追踪和分析信息的来源、发布时间以及信息流动的网络结构、传播路径等,对比和分析消息来源的多个渠道,确定信息是否存在矛盾或不一致之处。其次,识别假信息,甄别谣言。运用自然语言处理技术进行文本分析,识别文本中的关键词、实体、情感等信息,通过语义分析辅助判断文本中是否存在谣言、不实信息等。基于社交网络分析识别和跟踪信息在社交网络中的传播路径和影响力。通过对媒体账号、个人账号、大V等被关注、转发、评论的情况进行分析,形成网络图,识别出关键节点和传播路径,辅助判断信息的真实性和可信度。最后,判断舆论善恶。重点在于分析信息传递的价值观,信息所引起的舆论情感倾向。可以使用文本挖掘技术进行情感分析,判断文本的情感倾向,并设计预警指标体系。

2.采取多种架构方式提升对外媒體的话语能力

架构是人们用来理解现实,并建构我们以为是现实的心理结构,它影响我们的感知和行为[1]。重大突发事件中,媒体对于新闻事件的报道不应仅仅传递信息,更重要的是通过一定的架构方式去凸显信息,引导舆论方向,疏导舆情中的堵点,这在一定程度上有助于公信力的提升。

首先,应善于选择架构。即通过选择强调某些问题和视角,引导公众对事件产生一定的认知和理解。如新冠疫情期间,China Daily等中国对外媒体对战疫架构的选择使用,传递了把所有国家都视为前线战友这个信息,强调了共同努力的必要性。在国际关注的突发公共事件中,战疫架构在舆论方面有效加强了国内外受众的共同体意识。

其次,应善于重塑架构。根据Coulson的架构转换理论,在理解话语时,受众大脑中首先启动的是默认架构,若默认架构难以整合输入信息,受众会转而启动新架构整合输入信息,最终采用新架构理解话语[1]。从这个视角而言,对外媒体应根据语境的变化适当调整报道的重点和角度,通过转换架构,引导国际受众对事件产生新的认知和态度。重塑架构[2]的方式有两种:一种是将原有架构进行递进升格。如2022年重庆战山火时,外交部发言人在推特上感叹道,“大批志愿者加入扑灭山火的战斗队伍,他们头上的灯光汇聚成了一条明亮的道路。众志成城。向勇敢的志愿者致敬!”该句使用了递进升格型再架构策略,实现了从工具到旅程的递进升格,这不仅是规模上的递进和升格,且在内核上保持了一致,保留了“发光”“明亮”的相似性。该策略的运用构建了新的视觉、时间、空间、架构的角色和道德价值观联想:视觉上,头灯光源汇聚形成了一条发光的道路;时间上不再局限于重庆山火的当下,还延伸到了中国砥砺奋斗、英勇前行的未来;空间上不再囿于重庆山火发生地,而是延伸到了整个国家建设和发展的场景;在架构的角色上,不仅是救火的志愿者和其佩戴的头灯,也是中国无数的建设者和光明的发展前景;在道德价值观上,“明亮的道路”值得期待和为之奋斗,也给国际受众展示了中华民族众志成城的团结精神,有助于建构积极的国家形象。另一种是改变或建立新的架构。我国媒体在回应外媒的污名化时,没有使用“新冠病毒不是中国病毒、武汉病毒”,而是改变或建立新的架构,以改变外媒有特殊意图的架构。使用“共同的敌人”激活了新架构“共同体”,隐含了命运与共的道德取向。病毒无国界,各国应携手前行,共建人类卫生健康共同体。

3.基于国际受众的文化心理特性进行跨文化传播

重大突发事件中,媒体话语须充分考虑不同国家的受众心理。根据国际受众的需求和接受程度,采取差异化的跨文化传播方式,使对外传播话语更具有说服力。差异化跨文化传播的基础是对目标国做受众调查和分析,如欧洲板块、阿拉伯板块、东亚南亚板块、俄罗斯中亚板块等。以疫情防控为例,不同板块的外媒对中国方案持有不同态度。本研究从LexisNexis中收集了8个国家的主流媒体对我国疫情防控的报道(见表1),使用NLTK(Natural Language Toolkit)Python模块进行情感分析发现,外媒对我国的疫情防控大多偏向积极的评价,东南亚板块的新加坡、北美洲板块的美国和加拿大、南亚板块的印度,这些国家的媒体评价情感有一定的负向程度,积极比分别为17.53%、5.55%、34.23%和0.32%。泰国、孟加拉国、巴基斯坦等国家的媒体评价情感正向程度较高,积极比分别为76.03%、54.37%、54.65%。对于欧洲板块的英国其媒体评价情感负向程度较高,积极比仅为-40.96%。

此外,从推特(Twitter)上抓取美国社交媒体上与我国疫情防控相关的发帖,从2020年1月疫情暴发到2023年4月15日,总计6208条,225091个词。其中积极情感的有2412条,消极情感的有2401条,中立的有1395条。经过Wmatrix的初步统计,在主题词中可见disinformation(信息不透明)、incompetence(能力不足)、fake(虚假)、deceptive(欺骗)等负面消极的词。

基于上述受众反馈进行分众化传播须对国家进行分类,充分考虑不同国家受众的文化心理。首先,对国家的分类有以下三种方式:①按照国际政治经济格局分布进行分类;②按照语系接近程度进行分类[1];③综合分类,如国际大国、中国邻国、“一带一路”沿线中小国家等。语言具有调节社会关系的功能,可根据关系倾向和语境变量去选择相关的话语策略,建立、维持和促进与受众国家之间的关系。我们可借鉴China Daily的分众化传播方式,如针对疫情防控,China Daily中国版常常从集体利益和国家意识的角度阐述事件,更关注塑造国家形象和阐述政府措施;欧洲版常常从个人权利和自由意识的角度阐述事件,更注重个人自我保护和民主监督的体现;非洲版以展现中非国家在应对突发公共事件上的积极合作为主,因为非洲受众更关注社会公正和贫困问题。此种传播方式契合受众期待国际合作、互助发展内容的心理。其次,中国对外媒体报道的内容应符合不同国家受众的文化心理,按照对方的信息接受方式加工传播内容。不同国家和地区的文化传统、价值观和习惯等方面的差异也可能导致媒体传播风格的差异。较为凸显的有集体主义和个体主义,高权力距离和低权力距离,高语境和低语境等。具体而言,一是我国以及亚洲、中东地区大部分国家的集体主义文化强调社会和群体稳定,注重政府形象,其宏观叙事、官方叙事、完美叙事较多。相对而言,英语国家的个体主义文化强调个人自由和权力,注重思辨和报道民意,其微观叙事、民间叙事、客观叙事较多。此外,东方叙事较多体现空间性叙事思维,偏重抽象,描写场面较多;西方叙事较多体现时间性叙事思维,偏重具象,描写事件较多。鉴此,应时空统一,增强传播的立体性,并将宏观叙事与微观叙事结合,官方叙事与民间叙事结合,完美叙事与客观叙事相结合。如讲述普通抗疫者的故事,既有崇高的一面,又有辛劳的一面;既有完美形象的一面,又有及时纠错的一面。二是我国以及亚洲、中东地区大部分国家的权力距离指数较高,高语境文化特征明显,偏向于间接的、隐性的、模糊的语言表达。而大部分英语国家的权力距离指数较低,低语境特征明显,偏向于直接的、显性的、清晰的语言表达。鉴于此,西方受众易于理解含有叙事逻辑的信息。

4.通过多类媒体融合协同有效聚合传播平台

新闻报道作为一种社会话语行为,不應只有主流媒体孤立地传递信息,而是传统媒体和新兴媒体、专业媒体和机构媒体等协同建构话语和传播。习近平总书记提出,“加快推动媒体融合发展,使主流媒体具有强大传播力、引导力、影响力、公信力”[2]。不同类型的主流媒体应在传播方式和内容形态方面实现互补,发挥各自话语优势。传统纸媒可借鉴China Daily等中国对外媒体的多模态话语传播策略,封面图片以图像符号和语言符号为主,将源域和目标域进行场景融合,形成构图意义,达到“符际互补”[3]的效果。如图3所示,借鉴以“认同”(identification)为核心的新修辞学理论,可采用一定的话语策略来实现同情认同、对立认同以及模糊认同[4]。图3左图中,做工精巧的地球仪上丹顶鹤、菊花、荷花、轮船、高铁等图像表征与文字表征“GLOBAL CONNECT”共同建构合作共赢的意义,能够激活话语接收者与生产者的共同情感、利益、价值观等,激发话语接收者对话语内容的同情认同。图3中图中,不同肤色的人口强调了“我们”,通过使用包括话语接收者在内的言辞使其产生无意识的认同,即模糊认同,强化了命运共同体的概念。也可通过强调相同的对立面来实现合作,激发对立认同。如“后疫情”时代面临着全球的公共卫生危机、经济危机、治理危机等,国际受众渴望和平、发展、健康。因此,强调共同的对立面能够引发国际受众的危机感,赢得话语认同。如图3右图所示,地球“鼻青脸肿的形象”映射环境受到的伤害,通过强化战争、污染、疾病、经济低迷这些共同的对立面,激发国际受众的对立认同。新媒体可借鉴新华社短视频这种容易跨越文化藩篱的新兴媒介形态,通过挖掘“最大公约数”来传播信息,形成立体的国际传播效果。

在推动国际传播能力的建设中,向世界传播好中国声音的前提在于提升中国话语的公信力。重大突发事件难度大、关注度高、灾害度大、风险度高,这决定了媒体等话语的及时透明性、准确客观性、权威可信性、可读易懂性是建构公信力的关键要素,而这些要素受到信息来源渠道多元性、话语表达可理解性、国际受众对象异质性、媒体融合互补性等因素的影响。重大突发事件背景下,基于其特征元素和构成要素、影响因素之间形成的互动关系,设计媒体话语公信力建构的三维模型是种有益尝试。中国对外媒体话语的公信力提升应注重从信息甄别技术、话语架构方式、分众传播策略和媒体聚合平台入手,一是运用自然语言处理技术和社交网络分析法甄别信息,二是采取多种架构方式提升对外媒体的话语能力,三是基于国际受众的反馈和文化心理特性进行跨文化传播,四是通过多类媒体融合提升协同平台的传播效力,以提升国际传播艺术和传播效能,打造对等的国际传播格局。

〔责任编辑:吴玲〕

[1]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第46页。

[2]中共中央党史和文献研究院:《习近平关于网络强国论述摘编》,中央文献出版社2021年版,第68页。

[3]李希光、郭晓科:《主流媒体的国际传播力及提升路径》,《重庆社会科学》2012年第8期。

[1]郭光华、王娅姣:《媒体“话语”何以赋“权”——西方话语权研究综述》,《湖南社会科学》2015年第1期。

[2]张洁、王庆福:《5G时代媒体间协同发展中主流媒体的话语权建构》,《新闻爱好者》2022年第6期。

[3]陈虹、秦静:《中国特色国际传播战略体系建构框架》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2023年第1期。

[4]袁志坚:《媒体公信力:提高媒体舆论引导能力的前提》,《新闻与传播研究》2010年第5期。

[5]E. P. Bucy, P. D. Angelo, N. M. Bauer, "Crisis, Credibility, and the Press: A Priming Model of News Evaluation", The International Journal of Press/Politics, 2014(4), pp.453-475.

[6][10]喻國明:《中国大众媒介的传播效果与公信力研究:基础理论、评测方法与实证分析》,经济科学出版社2009年版,第3页,第278页。该专著对国内外评测公信力维度的研究进行了系统的梳理。

[7]C. I. Hovland, I. L. Janis, H. H. Kelley, Communication and Persuasion, New Haven: Yale University Press, 1953, p.56.

[8]M. D. Slater, D. Rouner, "How Message Evaluation and Source Attributes May Influence Credibility Assessment and Belief Change", Journalism & Mass Communication Quarterly, 1996, 73(4), pp.974-991.

[9]P. Meyer, "Defining and Measuring Credibility of Newspapers: Developing and Index", Journalism & Mass Communication Quarterly, 1988, 65, pp.567-574.

[11]C. Gaziano, K. McGrath, "Measuring the Concept of Credibility", Journalism & Mass Communication Quarterly, 1986, 63(3), pp.451-462.

[1]荷兰心理学家Hofstede(1991)提出了六个文化尺度,用来衡量不同国家的文化差异。

[2]黄小希、史竞男、王琦:《守正创新有“融”乃强——党的十八大以来媒体融合发展成就综述》,2019年1月26日,http://www.cac.gov.cn/2019-01/26/c_1124047066.htm?from=timeline。

[3]D. Kumar, "Media, War, and Propaganda: Strategies of Information Management during the 2003 Iraq War", Communication& Critical-Cultural Studies, 2006, 3(1), pp.48-69.

[4]张薇:《公共卫生事件背景下国家话语能力的要素分析与提升路径》,《南京社会科学》2023年第2期。

[1]王辉:《发挥社会应急语言能力在突发公共事件中的作用》,《语言战略研究》2020年第2期。

[2]J. X. Koh, T. M. Liew, "How Loneliness Is Talked about in Social Media during COVID-19 Pandemic: Text Mining of 4,492 Twitter Feeds", Journal of Psychiatric Research, 2020(11), pp.317-324.

[3]柯惠新、刘绩宏:《重大事件舆情监测指标体系与预警分析模型的再探讨》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2011年第12期。

[4]兰月新:《突发事件网络衍生舆情监测模型研究》,《现代图书情报技术》2013年第3期。

[5]Z. Zhang, X. Lin, S. Shan, "Big Data-assisted Urban Governance: An Intelligent Real-time Monitoring and Early Warning System for Public Opinion in Government Hotline", Future Generation Computer Systems, 2023(3), pp.90-104.

[6]F. Westphal, S. Axelsson, C. Neuhaus, A. Polze, "VMI-PL: A Monitoring Language for Virtual Platforms Using Virtual Machine Introspection", Digital Investigation, 2014(4), pp.S85-S94.

[7]该案例内容译自A. R. Damasio, Descartes Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, New York: Harper Collins, 1994, pp.34-39。

[1]G. Lakoff, Whose Freedom? The Battle over Americas Most Important Idea, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006, p.26.

[1]S. Coulson, Semantic Leaps: Frame-shifting and Conceptual Blending in Meaning Construction,Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp.49-69.

[2]Lakoff于2004年在Dont Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate這部专著中提出,再架构是指:一方不应当重复或是简单否认对方的架构,而是应从自己这方的观点出发,尝试改变架构或重塑架构(reframing)。重塑架构就是改变人们看待事物或世界的方式,改变对方不当的或有特殊意图的架构。本研究将重塑架构方式分为两种:一是在我方原有的架构上递进升格(不存在改变对方不当意图的问题,而是强化我方现有的架构效果);二是重新建立新的架构(即改变对方不当的意图,这里指改变部分外媒的特殊意图)。

[1]语言使用能够显著影响语言传承国或地区的文化观念及思维模式。

[2]习近平:《加快推动媒体融合发展构建全媒体传播格局》,《求是》2019年第6期。

[3]T. Royce, "Intersemiotic Complementarity: A Framework for Multimodal Discourse Analysis", in T. Royce, W. Bowcher, New Directions in the Analysis of Multimodal Discourse, New Jersey & London:Lawrence Erlbaum Associates, 2007, pp.62-110.

[4]K. Burke, "The Rhetorical Situation", in Lee Thayer, Communication: Ethical and Moral Issues, London and New York: Routledge, 2016, pp.263-275. (First published in 1973 by Gordon and Breach, Science Publishers)