内生型发展:乡村产业绿色转型的社会基础考察

2023-08-27耿言虎

内容提要 乡村产业绿色转型是外部宏观制度条件和乡村微观动力因素之间双向互动的结果。将影响产业绿色转型的乡村微观动力因素统称为社会基础。基于云南三个乡村产业绿色转型案例,从地方产业精英、地方“生态—资源”知识、乡村社会资本三个社会基础因素入手,探讨乡村社会基础对产业绿色转型的作用及其机理。研究发现,产业绿色转型中乡村社会基础的作用体现在激发产业绿色转型中乡村经营主体的内生动力、匹配产业绿色发展的要素供给和地方资源、化解产业绿色转型中经营主体面临的困境、探索各具特色的乡村绿色产业“内生型发展”路径。研究结论对于打通乡村产业绿色转型“最后一公里”的政策意义在于,发掘乡村内生性要素,提升内外要素适配度;“点—线—面”梯度推进,扩大绿色转型示范效果,培育地方产业精英;最大程度利用现有基础缩减产业绿色转型成本。

关键词 绿色转型 社会基础 地方知识 乡村精英 社会资本

耿言虎,安徽大学社会与政治学院副教授

本文为国家社会科学基金项目“乡村振兴背景下农户生产绿色转型的动力机制与路径创新研究”(21BSH058)的阶段性成果。

一、研究背景

经济社会的全面绿色转型是当下中国发展的必由之路。党的二十大报告指出,要站在人与自然和谐共生的高度谋划发展,加快发展方式绿色转型。我国乡村产业发展过程中,资源过度消耗、化肥农药滥用、畜禽养殖污染等环境问题较为严峻。近年来,很多鄉村都在探索以产业替代和改造为主要形式的绿色转型之路。乡村产业的绿色转型是乡村传统产业的生态化改造过程,也是乡村接受新技术、改良新物种、接纳新产业的过程。从各地乡村产业绿色转型的实践看,不同乡村之间的产业绿色转型效果差异明显,一些乡村实现了“生态—经济—社会”效益三赢,而另一些乡村则步履蹒跚,多表现为转型后难以兼顾产业经济效益和生态效益。值得思考的是,在相似的转型政策压力和转型资源配置下,为何同一区域不同乡村产业绿色转型效果会有显著差异?决定乡村产业绿色转型效果差异的因素是什么?对这些问题的探讨,有利于从学理层面深化对乡村产业绿色转型内在机理的研究,进而为高质量实现乡村振兴和推进共同富裕建言献策。

以“环境—社会”互动为研究主题的环境社会学在诞生之初就致力于探索发展绿色转型的路径。卡顿和邓拉普认为需要实现从“人类例外范式”到“新生态范式”的价值观念转换以应对日益严峻的环境危机[1]。对产业绿色转型内在机理的研究,生态现代化理论是代表性理论。生态现代化理论基于西欧发达国家产业转型实践,聚焦具有趋势性的宏观社会和体制因素对发展模式生态化转型的作用。科学技术、市场动态与经济能动者、“民族—国家”、社会运动、话语实践是生态现代化理论的五大核心主题[2]。将国家或地区作为一个整体分析单位时该理论比较具有解释力,但将之运用于分析局部单位时,难以解释同一整体下局部之间的实践差异问题[3]。乡村产业绿色转型涉及技术推广、生产重组、市场连接等环节,整体的宏观社会和体制趋势并不必然导致局部区域或领域顺利实现转型。

除“外部视角”的研究,一些学者从乡村社会的“内部视角”切入探讨产业绿色转型的内在机理,他们注意到乡村产业绿色转型的复杂性在于,转型并非发生于真空中,而是嵌入于乡村社会的“政治—经济—社会—文化—生态”系统之中。鸟越皓之等基于日本琵琶湖环境治理经验提出了“生活环境主义”理论[4],提倡将环境保护嵌入居民生产生活中的理念,强调社区微观层面的组织因素与社会意识因素对生产生活绿色转型的正向作用。国内学界从地方精英的“生态利益自觉”[5]、村民的环境关心[6]、传统产业技术的模式创新[7]、乡村产业组织[8]、农户生产的规范重塑[9]等方面开展了大量关于乡村产业绿色转型的理论与经验研究。既有研究关注到了乡村内部的地方精英、环境意识、社会关系、传统技术、乡村组织等对产业绿色转型的积极意义,但研究较为零碎,对乡村内部微观动力因素与产业绿色转型的关系以及作用机理还没有较为系统综合的论述。据此,本文尝试就这一问题展开探讨。

二、社会基础:内部视角下的乡村产业绿色转型

乡村产业绿色转型是乡村外部宏观制度条件和乡村微观动力因素双向互动的结果。对乡村产业绿色转型的研究须持“外—内”的复合视角。“外”的视角关注国家政策、市场、资金、技术等因素的作用,这些外部因素是产业绿色转型必不可少的条件。但地方社会的权威结构、知识体系、关系网络、文化传统等内部因素也是影响产业绿色转型效果的关键因素,为了便于统合这些繁杂多样的内部微观动力因素,笔者以“社会基础”这一概念统称上述因素。社会基础是一个较为宏大的概念,包含的内容较多。有学者认为,社会基础指社会关系互动、社会联结建立以及社会组织化、结构化过程带来的社会秩序、稳定和发展的状态[10]。也有学者指出,社会基础包括乡土社会的各种社会关系、伦理关系乃至隐藏于其下的社会结构共同构成的“传统”[1]。刘少杰认为区域发展的社会基础包括基层社会中的社会资本、文化资本、人力资本、民间资本、社会群体、社会活力和社会秩序等内容[2]。与经济学强调产业发展的要素供给不同,社会学更加关注区域产业发展中社会基础的作用。

在“大国小农”的国情农情背景下,我国乡村产业绿色转型面临着一些共性困境:①动力不足困境。由于绿色发展项目市场风险大、技术门槛高、见效周期长等原因,占生产主体大多数的小农户绿色转型意愿不强、转型内生动力不足等问题较为突出[3]。②技术推广困境。农户对新技术的抵制在乡村技术推广中普遍存在[4]。乡村产业绿色技术推广中农户由于风险厌恶、信任危机等原因常常会引发技术抵制[5]。③规范重塑困境。绿色产业需要重塑生产规范,但农户基于利益最大化逻辑驱动的生产行为失范问题突出,正式监管体系又难以有效应对此类问题[6]。④市场应对困境。绿色产业发展中小农户应对外部大市场能力不足的问题比较突出[7]。以上是乡村产业绿色转型“最后一公里”之困的症结所在。乡村产业绿色转型是一个“社区创业”的过程[8],社区须充分发挥主动性集聚资源,利用社区的治理结构、社会资本、地方知识与生产技能,把社区转变为经济组织。乡村的社会基础可以通过与外部宏观制度条件互动,推动乡村做出适应性变化以有效推进动力激活、技术扩散、规范重塑与市场应对,进而促进产业绿色转型。

下文笔者将结合近年来在云南调查的三个乡村绿色转型案例展开讨论[9]。三个案例点通过产业替代或产业升级实现了产业绿色转型,其转型成功经验具有一定的借鉴价值。在三个案例中,乡村产业精英、地方“生态—资源”知识、乡村社会资本都发挥了关键性的作用,案例点的基本信息参见表1。

三、乡村产业精英与产业绿色转型

乡村精英一直是中国乡村社会有重要影响力的群体。在乡村产业绿色转型中,懂政策、懂技术、懂市场、懂管理的地方产业精英的作用日益显著。乡村产业精英可以带动一批普通产业经营者,从而为绿色产业发展奠定重要的人力基础。

1.乡村产业精英的三重理性

三个乡村产业绿色转型案例中,下麦村李学贵、鲁甸乡和云、芒田村张德明等乡村产业精英都发挥了关键性的作用。作为行动者,乡村产业精英具有如下三重理性:

一是生态理性:生态自觉理念下的产业可持续性。作为环境“剧变”的亲历者,乡村产业精英目睹了产业扩张的环境负外部性,开始深刻反思产业模式的生态影响。三个案例点的产业精英普遍形成了“生态自觉”的理念,他们已经意识到环境破坏造成的经济和社会代价。下麦村李学贵意识到砍木材虽然赚钱,但“山都砍秃了,已经到山穷水尽地步了,肯定不是长久之计”。芒田村张德明认为“茶树滥用化肥农药,危害环境,人吃了也得病”。尽管这些反思有“后知后觉”的意味,但他們对国家环境保护政策有了基本的判断,意识到产业绿色转型的必要性,对新产业的选择首先将生态可持续性作为重要考量因素。

二是经济理性:生存导向目标下的市场利润追求。产业绿色转型不是经济与生态的零和博弈,而是要实现经济发展与环境保护问题的“解耦”与“脱钩”。获取经济利益是绿色产业得以持续和实现自我“造血”的前提。作为产业绿色转型的带头人,地方产业精英几乎都是由转型前的产业精英转化而来。他们有较强的经济实力和技术能力,积累了较为可观的转型资本。同时,他们有较强的市场意识、管理技能和组织能力。经济理性要求经营者在理性权衡成本和收益的基础上做出利润最大化的抉择。地方产业精英的经济理性体现在他们深谙“不赚钱就生存不下去”的朴素理念,对外部市场保持高度的敏感性,在保护生态前提下实现经济效益的最大化。

三是集体理性:责任伦理驱动下的社区集体利益。乡村产业精英除了具有生态理性和经济理性,还具有超越生存需求的集体理性。在积累了一定的财富后,处于乡缘、亲缘、血缘关系网络中的乡村产业精英往往有更高层次的价值追求和责任伦理,如带领茫然失措的村民“谋生路”、为子孙后代“谋产业”。芒田村张德明由于带领村民成功实现茶叶生态转型而获得极高声誉,他表达了探索的初衷,“压力不是政府给的,是我们自己给的,要生存,要找到正确的发展方向。现在的古茶是我们老祖宗一千多年前种下的,今天的生态茶一千多年后就是子孙后代的古茶”。在集体理性指导下,乡村产业精英更能将个体的经营活动嵌入社区集体利益之中。

2.乡村产业精英在绿色转型中的作用

在三种理性的驱动下,地方产业精英在产业绿色转型中扮演了多重角色。

第一,产业转型探索的“试验者”。产业绿色转型是一个充满风险和未知的过程,“摸着石头过河”的探索试验几乎成为产业绿色转型的必经过程。乡村不同群体对转型探索试验的态度差异明显。与遵循“安全第一”的风险敏感型农户相比,地方产业精英在产业绿色转型中多扮演“试验者”的角色。孟德拉斯指出,革新是“富人的奢侈品”[1],普通农民几乎不可能成为技术革新者。地方产业精英之所以能成为产业绿色转型的试验者,与他们自身的实力紧密相关:有较强的风险(技术风险和市场风险)承受能力,有“高风险—高收益”的创业心态。在芒田村,“保茶还林”试验需要稀释茶树林的密度,在茶园种植果树,短期内会减少部分茶叶产量,小农户不愿意尝试,张德明毅然拿出1.3公顷茶园做实验。产业精英们探索的茶园升级模式后来被政府作为“生态茶”模式推广。鲁甸乡在产业转型初期,和云建立“经济植物种植场”,带头试验种植山萮菜,后来山萮菜价格暴跌,他又转向探索药材种植。

第二,产业转型效果的“示范者”。产业的经济前景、技术水平、风险程度等都是影响农户接受新品种新技术的因素。罗吉斯、伯德格把农业技术扩散中的受者划分为先进受者、先进多数、落后多数、落后者四种类型[2]。他们指出,农民对新作物或者技术是否接纳,很多时候受他人的影响。受限于信息不对称和判断能力不足,村民对新品种新技术的选择更多是基于感性选择而非理性选择。地方产业精英的转型示范效应具有关键的作用,他们作为成功样本而使新品种新技术的成效具有了“可见性”。与农户具有相同社会背景与社会结构关系的“意见领袖”们的技术创新实践,能通过“示范效应”降低农户采纳新技术的风险与不确定性[3]。从技术扩散的过程看,技术是从作为技术革新者的产业精英扩散到一般农户的。鲁甸乡药材种植、下麦村核桃种植、芒田村生态茶园的推广,是由产业精英最先开始探索,取得示范效应后普通农户开始效仿,进而得以完成。

第三,产业转型发展的“组织者”。从松散经营走向组织化经营是乡村绿色产业应对外部市场的经验。组织化经营是实现产品生产的标准化管理、提升对外议价能力、降低经营风险的重要保证。地方产业精英在地方产业生产组织化中作用非常明显。以鲁甸乡为例,地方产业精英通过两种方式推进药材生产的组织化:一是探索“公司+基地+农户”的经营模式。地方产业精英通过流转土地的方式扩大规模。和云流转了107公顷地种植药材,雇佣几十位当地村民参与管理。二是专业合作社经营模式。鲁甸乡共有20多家中药种植合作社,合作社社长多为地方产业精英。合作社以“大户带小户”的模式,推进“统一种植、统一管理、统一销售”的生产与经营模式。在地方产业精英的牵头下,鲁甸乡成立了药材产业协会,协会对农户定期开展药材种植的相关培训。

第四,产业转型资源的“整合者”。乡村产业精英担任村干部在案例点是较为常见的做法。芒田村、下麦村的村书记或主任都是由产业精英担任。折晓叶在研究“乡镇企业发展史”时发现“村书记兼董事长”现象较为常见,她认为这一制度安排具有合理性,村书记可以通过集体声誉和人缘扩展业缘,把村庄资源与外部市场需求联系起来[4]。产业精英担任村干部虽是“反其道行之”,但“异曲同工”。这一制度安排的作用主要体现在以下几个方面:其一,增强产业精英的信服力。产业精英担任村干部是“能人治村”的体现,他们集技术人才、产业带头人、村干部等角色于一身,角色叠加提升了他们在乡村村民中的信服力。其二,提升产业精英的动员力。产业精英有了村干部身份加持后动员能力大增,对内可以以村干部身份动员村民参与产业绿色转型,整合村庄内的优势资源,形成乡村转型合力;对外可以与各级政府、外部市场等对接,把握政策方向和市场需求,从而更有效获取外部支持和资源供给。天然林禁伐后,下麦村在李学贵的主导下,巧用退耕还林政策发展核桃产业就体现了产业精英担任村干部的优势。

四、地方“生态—资源”知识与产业绿色转型

乡村产业嵌入于地方的自然系统之中。在区域内,人与自然系统长期互动会形成特定的生态知识与资源利用方式,这些知识构成了地方知识的重要组成部分,也是产业绿色转型社会基础的重要构成。经济学研究中强调产业发展的社区自然禀赋;社会学视角不仅关注物质维度的自然禀赋,还关注社会维度的资源使用者。自然禀赋不会自动转化为发展优势,一定要与人的能动行动结合才能转化为发展优势。地方“生态—资源”知识是“人—自然”结合中人的能动行动的重要构成。

1.地方“生态—资源”知识及其作用

与产业相关的地方“生态—资源”知识包括以下3个方面:①生态型知识,对生态系统之间各要素关系的认知,对当地的自然地理系统的认知,对地形、气候、土壤、水源等的认识;②资源型知识,对动植物习性的认识,对自然资源特征的认识等;③技能型知识,采集、种植与养殖等利用自然资源的技能。地方“生态—资源”知识在产业发展中的作用体现在如下三个方面:

第一,建构关联:地方“生态—资源”知识的转化价值。地方“生态—资源”知识是一种区域内的共享知识。产业发展过程中,外来专家的知识自上而下、由外而内进入乡村是必不可少的過程。村民对外来知识的理解程度是影响外来知识发挥作用的重要因素。地方“生态—资源”知识作为一种乡村共享的“扎根知识”(grounded knowledge)[1],最大的价值在于其转化功能,这种转化功能主要是通过“定位”(situating)与“连接”(bridging)方式实现的,即将深奥和复杂的外部知识,定位到村民的既有知识体系中并产生知识间的连接,进而提升村民对外来专家的知识的理解力。地方“生态—资源”知识的建构关联功能在一些农业技术的乡村扩散中已经被证明作用明显[2]。

第二,风险感知:地方“生态—资源”知识的预判价值。产业发展中经营主体对产业风险的预判是影响产业发展的重要因素。特定群体对风险感知和判断依赖于群体自身的文化[3]。地方“生态—资源”知识是村民“生存性智慧”的重要构成,它彰显并解释了生活世界中以“生存性原则”为最高原则的复杂互动关系[4]。大量研究表明,地方“生态—资源”知识为村民在食物与饮水安全、地质灾害、农业生产与狩猎采集等方面的风险识别和判断提供了重要参考。地方“生态—资源”知识可以为绿色转型中产业经营者做出风险判断提供关键的参考,从而减少不必要的时间和经济代价。

第三,知识资本:地方“生态—资源”知识的创新价值。地方知识是一种基于实践建构的经验,具有布迪厄意义上的社会资本特征。本土知识并不是被动的、偶然的自然环境规律信息的集合,而是有组织的调查和发现的动力系统,是知识创新的重要路径[5]。地方“生态—资源”知识作为一种“知识资本”,是孕育新知识新技术的起点。正如渠敬东所说的,中国的社会变迁不是简单的制度移植过程,其中融合了各种制度上的路径依赖和传统资源的微妙转换[6]。在绿色农业领域,复合农业、共生农业等新模式一定程度上是将传统农业智慧转换并与现代技术结合的结果。

2.地方“生态—资源”知识如何促进产业绿色转型

第一,提升产业绿色转型的品种接纳。村民对作物品种的接纳程度是影响转型效果的重要因素。是否符合当地作物轮作结构、传统生计体系、社会文化契合度等是村民接受或抵制不同作物的标准[1]。地方“生态—资源”知识影响当地村民对作物的初始态度和接纳程度。鲁甸乡由于低纬度高海拔的特殊地理环境,形成了多种类型的小生态气候,汇集了横断山脉几乎所有的植物种类,有天然植物药物计264科2010种。大多数村民几乎都上山找过野生药材。人民公社时期,当地就种植过药材。包产到户后,家家户户种药材。产业绿色转型开始后,药材种植能够迅速得到村民的接纳与认可,与地方“生态—资源”知识中对药材的既有认知有很大的关系。

第二,降低产业绿色转型的试错成本。产业绿色转型中高昂的试错成本是阻碍转型的重要因素。地方“生态—资源”知识可以起到降低试错成本的作用。鲁甸乡村民通过驯化山上野生物种来探索新品种的种植。地方知识告诉他们,有野生物种表明“当地的气候条件适合这个物种”。村民看到山上有野生品种,将之驯化,进而大面积种植。下麦村陡坡多,村民原本养殖过牛和其他家畜,但家畜经常摔伤摔死。村民发现爬坡能力强的黑山羊较易生存。此后,村民基于“黑山羊能存活”的地方知识将黑山羊作为养殖品种,并逐步实现了黑山羊的规模化养殖。在芒田村,政府为改善产业条件,准备将通往茶园的石子路改为柏油路,这一善意举动却被村民们拒绝。原因在于,基于“茶叶吸收气味”习性的地方知识,村民料定柏油气味挥发会严重影响道路沿线茶园的茶叶品质。政府最后吸纳了村民的建议,取消了修柏油路的计划,地方知识避免了政府“好心办坏事”的举动。

第三,缩减产业绿色转型的技术鸿沟。村民对产业绿色转型中新技术的使用效果决定了该技术能否真正落地生根。对新技术的使用在不同社会群体中存在显著差异。笔者参照已有学者对“数字鸿沟”的定义[2],将技术鸿沟定义为“社会中不同社会群体对新技术在可及和使用上的差异”。产业绿色转型对技术使用者有较高的要求,但多数农户文化程度不高,学习新技术较慢,新技术使用中存在明显的技术鸿沟。那么,在地方产业转型中,村民如何尽快适应新技术要求呢?地方“生态—资源”知识的作用在于可以将新技术与既有“旧”知识对接,缩小村民在新技术使用中的技术鸿沟。在药材种植中,驯化野生药材是关键的技术步骤。鲁甸乡村民过去所积累的种植药材经验确保村民可以掌握基本的驯化药材技能,稍加科学指导后便可以掌握规范的驯化技术,这为后来当地大规模种植药材奠定了重要的技术基础。

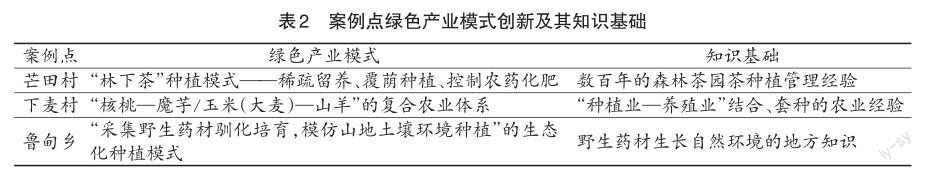

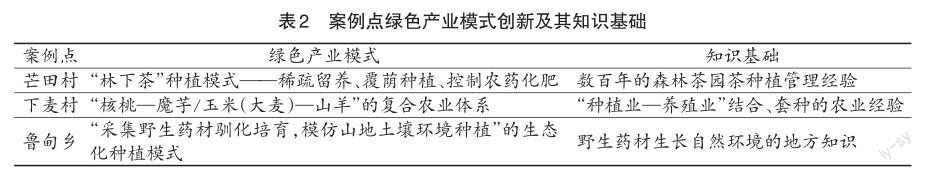

第四,优化绿色产业转型的模式创新。产业绿色转型意味着产业发展模式的创新。三个案例形成了各自的特色产业模式(表2)。芒田村的“林下茶”种植模式——稀疏留养、覆荫种植、控制农药化肥都是发展模式的创新,下麦村创新了“核桃—魔芋/玉米(大麦)—山羊”的复合农业体系,鲁甸乡药材种植在实践中探索出“采集野生药材驯化培育,模仿山地土壤环境种植”的经验。以上绿色转型的产业模式都是充分吸收地方“生态—资源”知识加以创新升级的结果。“林下茶”源于芒田村延续了数百年的森林茶园茶种植管理经验。作为传统农业的精华——“种植业—养殖业”结合、套种的经验为下麦村农业绿色转型及其模式升级提供了诸多传统资源。对野生药材生长环境的模仿是鲁甸乡药材生态化种植模式的重要经验。

五、乡村社会资本与产业绿色转型

社会资本可以分为微观与宏观两个层面。按照帕特南的定义,宏观层面的社会资本主要是指社会网络、互惠性规范、信任等内容[1]。社会资本是乡村社会基础的重要组成部分,是乡村社会运行的润滑剂。在产业绿色转型成功的乡村,无论是生产规范的调整、技术的推广、产业资金的筹集还是合作对接外部市场,社会资本都发挥了不可或缺的作用。

1.乡村社会资本及其特征

在低社会资本存量社会的公共事务中,常常出现个体间无法为了共同利益而开展合作的集体行动困境。在高社会资本存量社会,社会资本有助于克服集体行动的困境,通过促进自发合作进而提升社会运行效率。传统的乡村社会安土重迁、流动性弱,居民之间由于熟悉和長期交往而产生信任、建构规范,基于地缘、血缘等形成关系网络,这些都是社会资本的构成。尽管当前乡村出现人口流动加速、经济社会分化、社区记忆弱化等趋势,但总体上乡村社会仍然有大量的社会资本留存。

乡村高社会资本存量下的强内聚力是乡村产业发展的重要优势。社会资本对以家户为基本生产单元的乡村产业发展不可或缺。黄宗智在国际比较中意识到中国乡村传统的可贵之处及其现实价值。他指出,与美国缺乏村庄社区传统不同,中国村庄千百年形成的认同意识,包括成员间拟亲属关系以及随之而来的人际网络与道德观,是村庄社会关系的核心,乃至是中华文明的核心。农业合作社的生产与销售、社区成员共同购买生产资料、社区信用社等完全可以借鉴这样的传统制度资源[2]。付伟对乡村茶叶生产的研究证明了以上论断的正确性。他基于经验研究发现,乡土社会基于血缘、亲缘地缘、业缘等关系网络形成的“茶农圈”和以信任、乡土道德伦理为主要表现形式的“交往心态”有效解决了茶叶经营的组织困境[3]。

2.乡村社会资本促进产业绿色转型的路径

第一,重塑规范:社区合作应对化肥农药“监管失灵”。集中统一管理是克服家庭经营分散性和生态环境整体性矛盾的重要手段。很多绿色转型试点乡村由于难以对农户化肥农药的使用进行有效监管而转型失败。在环境“公地悲剧”的应对策略中,奥斯特罗姆试图探索国家和市场外的地方社会自主治理路径。如何实现公共池塘资源占用者有效的、成功的自组织行动,她认为需要解决三大问题,即“新制度的供给问题”“可信承诺问题”“相互监督问题[4]。在芒田村茶产业绿色转型中,社区内部成功控肥控药是转型成功的关键。芒田村成功的经验在于:通过强有力的村规民约和内部合作,加强生产的组织化程度,顺利走出了化肥农药使用监管失灵的困境。乡村通过自组织的方式解决了公共池塘资源的“相互监督问题”,起到关键作用的是社区成员间的信任和关系网络。

第二,技术扩散:乡村关系网络下的信息传递。在特定项目中,“技术专家—技术使用者”的自上而下技术推广模式受诸多因素制约导致效果受到影响。作为重要的补充方式,中国农村特有的关系型社会网络使农户间的信息传递成为农业技术扩散的重要渠道[1]。关系网络对技术扩散的作用在调查中也有诸多呈现,新品种的价格高低、好卖与否、种植风险程度、技术要求等信息通过关系网络在乡村实现了无障碍传递。鲁甸乡一位村民表示,“天然林禁伐后,什么药材都来了,品种就多了。你种几样,我种几样,你的分给我,我的分给你,好几种药材一起种”。1995年下麦村招商引资了一个公司发展核桃种植。公司带来有经验的核桃种植管理人员,同时雇佣本地村民学习嫁接和核桃管理工作。这些村民在公司工作期间学到了核桃嫁接、种植和管理技术。后来由于运营不善公司撤走,但项目培养了一批掌握核桃种植和管理技术的村民,这些村民又将学到的技术传授给邻居、亲戚等。下麦村核桃产业发展壮大与乡村社会内部通过关系网络实现的核桃技术扩散关系密切。

第三,资金互助:熟人信任与资金“扶贫互助社”。农户经营绿色产业需要资金投入。正规金融制度在农户金融服务中常常存在门槛高、手续繁琐等问题。在资金的获取上,除了亲友之间的相互借贷,很多乡村还发展了有特色的资金互助组。2011年,下麦村注册成立的“扶贫互助社”的运作就很好地体现了产业发展运作的资金优势。“扶贫互助社”资金主要用于村民发展产业。40多户村民自愿入社,每人交500元。加上扶贫办的20万元启动资金,共计22万多元。与银行贷款相比,“扶贫互助社”具有贷款流程相对简单、贷款金额灵活、贷款利率低的优势。在具体的运作上,三户自愿相约,组成互助小组。贷款时,小组内一户贷款两户相互担保。贷款利息作为两用:一是用作管理费用,二是滚入资金总盘。“扶贫互助社”已经持续运行超过10年。“扶贫互助社”作为一种非正规金融组织能够有效运行,地方社区的人际关系纽带以及互相信任等社会资本发挥了作用。

第四,对接市场:合作社作为“利益—风险”产业共同体。小农户家庭经营最大的难题是如何有效对接外部大市场。通过乡缘、亲缘等关系网络建立产业共同体对接外部市场是案例点的重要经验。前文提到了地方產业精英通过建立药材种植合作社引导药材产业发展。专业合作社是利益共享—风险共担的产业共同体,乡缘、亲缘所提供的纽带与信任是合作社可以运转的重要原因。一位参与合作社的农户表示,“大家商量一下,今年种什么品种,后面就是自己管理自己的药材”。在下麦村,当地成立了核桃种植专业合作社,入社农户102户,占全村农户的96%。合作社体现出“统分结合”的灵活优势。在生产层面,延续了传统的家庭经营模式的优点;在销售与对接市场层面,克服原子化生产者的局限,发挥产业共同体的功能。鲁甸乡一些大的药材合作社依靠规模优势与药材企业签订了订单,约定保底价,有效降低了农户种植药材的风险。通过合作社的制度,化解了小农经济和规模经营之间的矛盾,在不破坏家庭经营经济形态的情况下,实现了农业的规模化经营。

六、结论与讨论

产业绿色转型成功的乡村最大限度发挥了地方社会内社会基础的作用,实现了“自上而下”与“自下而上”发展的有效衔接。在我国的乡村产业绿色转型中,亟须重视社会基础的作用。具体而言,地方社会基础对乡村产业绿色转型的作用主要体现在如下方面:

第一,激发产业绿色转型中乡村经营主体的内生动力。乡村产业的绿色转型不能仅依靠“自上而下”的外力推动,更需要发挥乡村社会的内生动力,实现从“要我转型”到“我要转型”的动力激活。内生动力的激活必须发挥乡村社会基础的作用。乡村社会内部的激励机制,包括乡土文化“小传统”中的积极要素[2]、社区或家族荣誉感、精英示范与带动等,都是激励乡村经营主体参与的重要路径。

第二,匹配产业绿色发展的要素供给和地方资源。良性的社区治理需要实现社区资源、治理手段和治理目标相匹配[1]。产业绿色转型中,如果仅仅依赖“自上而下”的外部要素供给,忽视对底层社会和民众的洞察,极有可能导致项目的失败[2]。社区社会基础可以优化绿色发展的要素供给与地方资源的对位匹配,如促进产业技术与乡村技术使用者衔接,产业类型与社区自然资源禀赋适配,优化产业扶持资金的社区分配,降低“错位匹配”和“匹配紊乱”的可能性。

第三,消解产业绿色转型中经营主体面临的困境。产业绿色转型中乡村经营主体面临的技术推广、信息壁垒、市场风险、组织合作等方面的困境,仅依靠政府帮扶难以有效解决。相较于政府主导的公共选择,农户自发形成、自愿加入的专业化服务组织在参与公共决策、完善技术推广体系与保障公共物品有效供给中的优势明显[3]。乡村社会具有互惠性质的互助组织可以发挥社会支持系统的重要功能,为产业经营主体提供产业绿色转型所需的多种支持。

第四,探索各具特色的乡村绿色产业“内生型发展”路径。与“外发型发展”项目不同,发掘乡村传统优势的“内生型发展”是产业绿色转型的必由之路。基于产业绿色转型社会基础的研究有利于从优势视角和肯定意义上看待乡村的社会文化传统对产业发展的作用,从而避免自我否定进而走上简单复制与移植先发地区现代化模板的“外发型发展”之路[4]。很多“外发型发展”项目由于没有充分发挥地方传统优势并最大程度激活地方社会的内生活力而遭受失败,其教训值得深刻反思。

本研究对中国当下的乡村产业绿色转型实践具有一定的政策指导意义,主要体现在如下方面:第一,“自上而下”与“自下而上”结合,注重发掘乡村内生性要素,提升内外要素适配度。要优化政府在产业绿色转型中的作用发挥机制,减少对产业的包办,赋权乡村主动探索。同时要进一步挖掘乡村中对产业绿色转型有利的传统资源。第二,“点—线—面”梯度推进,扩大绿色转型示范效果,注重培育地方产业精英。产业绿色转型要为地方精英作用发挥创造优越的外部环境。一些地方政府探索的将产业精英培养成村干部的做法是值得推广的经验。第三,最大程度利用现有基础,降低产业绿色转型成本。产业发展不仅需要技术,还需要与之相匹配的社会系统。在乡村原有产业基础之上推进转型,有利于降低产业绿色转型的成本,提高转型成功率,走出产业绿色转型的差异化、特色化之路。

与发达国家的产业绿色转型相比,中国乡村产业绿色转型是在产业现代化和生态现代化交织的背景下开展的,除了少数发达地区外,大部分地区的乡村产业绿色转型普遍面临资金、技术、市场等转型资源供给不足、发展和环保之间矛盾突出等难题。要在绿色转型中充分发挥乡村社会基础的作用,走出一条内外结合、上下互动、软硬兼顾的乡村产业绿色转型特色之路。

对社会基础开展研究,可以避免陷入将乡村产业绿色转型简单化、技术化的误区,有助于充分认识到乡村产业绿色转型实践的复杂性和系统性。影响产业绿色转型的乡村社会基础因素很多,后续研究中还可以进一步深入探讨。

〔责任编辑:吴玲〕

[1]W. R. Jr. Catton, R. E. Dunlap, "Environmental Sociology: A New Paradigm", The American Sociologist, 1978,13(1),pp.41-79.

[2]阿瑟·莫尔、戴维·索南菲尔德:《世界范围的生态现代化》,张鲲译,商务印书馆2011年版,第6—10页。

[3]洪大用:《经济增长、环境保护与生态现代化——以环境社会学为视角》,《中国社会科学》2012年第9期。

[4]鸟越皓之、闰美芳:《日本的环境社会学与生活环境主义》,《学海》2011年第3期。

[5]陈阿江:《再论人水和谐——太湖淮河流域生态转型的契机与类型研究》,《江苏社会科学》2009年第4期。

[6]包智明、曾文强:《生计转型与生态环境变迁——基于云南省Y村的个案研究》,《云南社会科学》2021年第2期。

[7]陈阿江:《无治而治:复合共生农业的探索及其效果》,《学海》2019年第5期。

[8]陈涛:《产业转型的社会逻辑》,社会科学文献出版社2014年版,第75—98页。

[9]耿言虎:《村庄内生型发展与乡村产业振兴实践——以云南省芒田村茶产业发展为例》,《学习与探索》2019年第1期。

[10]田毅鹏:《脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的社会基础》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2022年第1期。

[1]徐宗阳:《资本下乡的社会基础——基于华北地区一个公司型农场的经验研究》,《社会学研究》2016年第5期。

[2]刘少杰:《积极优化区域发展的社会基础》,《社会学评论》2021年第1期。

[3]莫经梅、张社梅:《城市参与驱动小农户生产绿色转型的行为逻辑——基于成都蒲江箭塔村的经验考察》,《农业经济问题》2021年第11期。

[4]强舸:《发展嵌入传统:藏族农民的生计传统与西藏的农业技术变迁》,《开放时代》2013年第2期。

[5]朱俊峰、鄧远远:《农业生产绿色转型:生成逻辑、困境与可行路径》,《经济体制改革》2022年第3期。

[6]张维理、冀宏杰、Kolbe H.、徐爱国:《中国农业面源污染形势估计及控制对策Ⅱ.欧美国家农业面源污染状况及控制》,《中国农业科学》2004年第7期。

[7]何军、王越:《小农户与现代农业衔接机制及风险管理分析》,《现代经济探讨》2020年第11期。

[8]A. M. Peredo, J. J. Chrisman, "Toward a Theory of Community-Based Enterprise", Academy of Management Review,2006,31(4), pp.309-328.

[9]根据研究惯例,部分地名、人名做了技术处理。在调查的这些乡村产业绿色转型案例中,鲁甸乡是以乡为单位(同乡同业),下麦村和芒田村都是以村为单位(同村同业)整体实现转型的。

[1]孟德拉斯:《农民的终结》,李培林译,中国社会科学出版社1991年版,第45页。

[2]埃弗里特·M.罗吉斯、拉伯尔·J.伯德格:《乡村社会变迁》,王晓毅、王地宁译,浙江人民出版社1988年版,第252页。

[3]李南田、王磊、周伟强:《意见领袖和农业技术传播》,《农业科技管理》2002年第6期。

[4]折晓叶:《工业的乡缘:一个“适配”分析视角》,《清华社会科学》2021年第2期。

[1]L. Ashwood, N. Harden, M. M. Bell, et al., "Linked and Situated: Grounded Knowledge", Rural Sociology, 2014, 79(4),pp.427-452.

[2]刘波:《项目农业、乡土知识与乡村振兴》,《求索》2020年第3期。

[3]玛丽·道格拉斯:《风险的接受》,熊畅译,华东师范大学出版社2022年版,第163页。

[4]邓正来:《“生存性智慧”与中国发展研究论纲》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2010年第4期。

[5]张永宏:《本土知识概念的界定》,《思想战线》2009年第2期。

[6]渠敬东:《占有、经营与治理:乡镇企业的三重分析概念(上)——重返经典社会科学研究的一项尝试》,《社会》2013年第1期。

[1]熊春文、桑坤:《作物结构、生计体系与产业扶贫的有效性机制——基于华东一个县域的经验研究》,《云南社会科学》2020年第3期。

[2]邱泽奇、张樹沁、刘世定、许英康:《从数字鸿沟到红利差异——互联网资本的视角》,《中国社会科学》2016年第10期。

[1]罗伯特·D.帕特南:《使民主运转起来》,王列、赖海榕译,江西人民出版社2011年版,第195—215页。

[2]黄宗智:《中国农业往哪里去?——导论》,《中国乡村研究》2018年第1期。

[3]付伟:《农业转型的社会基础——一项对茶叶经营细节的社会学研究》,《社会》2020年第4期。

[4]埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事物的治理之道——集体行动制度的演进》,余逊达、陈旭东译,上海三联书店2000年版,第75页。

[1]董莹、穆月英:《农户环境友好型技术采纳的路径选择与增效机制实证》,《中国农村观察》2019年第2期。

[2]罗伯特·芮德菲尔德:《农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释》,王莹译,中国社会科学出版社2013年版,第95页。

[1]沈原、刘世定、李伟东:《社区治理:价值匹配(NGT)分析方法》,社会科学文献出版社2017年版,第7页。

[2]詹姆斯·C.斯科特:《国家的视角》,王晓毅译,社会科学文献出版社2004年版,第6—8页。

[3]国鲁来:《农业技术创新诱致的组织制度创新——农民专业协会在农业公共技术创新体系建设中的作用》,《中国农村观察》2003年第5期。

[4]鹤见和子:《“内发型发展”的理论与实践》,胡天民译,《江苏社联通讯》1989年第3期。