地铁建设对城市人口空间分布的异质效应研究

2023-08-24孟杰何佳

孟杰 何佳

摘要:以地铁为代表的城市轨道交通建设对疏解中心城区人口集聚压力、提升近郊区域公共服务水平具有十分重要的意义。本文基于天津市第六次、第七次全国人口普查街道(乡镇)一级的空间尺度数据,采用Dagum基尼系数测度人口空间分布集聚度,构建空间计量模型检验地铁建设对天津市人口空间分布的影响效应。研究发现:(1)天津市人口空间分布正在由以中心城区为单中心的集聚模式向以中心城区、环城四区和滨海新区为多中心的集聚模式优化;(2)基于距离波段的计量模型检验揭示,地铁建设对城市人口空间分布存在扩散效应,且呈现出区域异质性特点;(3)与已有国外城市研究结果不同,天津市新建地铁站点对人口集聚的辐射范围具有区域异质性,环城四区新建地铁站点比中心城区新建地铁站对人口集聚的辐射范围更远。本研究不仅为天津市加快打造“津城”“滨城”双城发展格局的建设目标提供政策建议,也为超大城市完善城市轨道交通建设、推动以人为核心的新型城镇化发展提供新的例证和思考。

关键词:地铁建设;人口集聚;多中心空间结构;廊道效应;Dagum基尼系数

【中图分类号】 C922.2 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.04.006

【基金项目】天津市第七次全国人口普查研究课题“天津市人口空间分布与优化布局研究”(TJRKPCKT11)阶段性研究成果。

引言

根据2020年第七次全国人口普查(以下简称“七人普”)结果和国务院关于城市规模的划分标准①,以北京、上海、广州为代表的超大城市,常住人口持续增加,人口集聚效应进一步显现。人口集聚效应促进区域经济发展的同时也引发了超大城市中心城区人口密度过大、交通拥堵、环境污染、公共资源供给紧张等诸多城市治理难题。为此,我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要推进以人为核心的新型城镇化,统筹城市规划、建设、管理,合理确定城市规模、人口密度、空间结构的总体要求②。随后,北京、上海、广州等超大城市相继出台了产业转移、人口疏解、提高公共服务供给水平等一系列相关政策,旨在将中心城区过度集聚的人口向近郊区域转移,以期打造多中心分布的城市人口空间分布新格局。与此同时,以地铁为代表的城市轨道交通建设能够提升城市中心城区与近郊区域、城镇组团区域的交通通达性,对疏解中心城区人口集聚压力、提升近郊区域公共服务水平具有十分重要的意义。

随着交通运输供给侧结构性改革持续推进,综合交通基础设施网络日益完善,城市轨道交通覆盖范围不断扩大。截至2021年末,共有51个城市开通运营城市轨道交通,其中包括北京、上海、深圳、广州、重庆、成都、天津等七个超大城市,交通线路共计275条,运营里程达到8736千米③。地铁建设加强了城市内部经济生产要素的流动,要素资源再配置会对城市人口空间分布格局产生双重影响。一方面,在人口集聚初期阶段,伴随着交通成本的降低与区域间通达性的改善,将促进近郊区域甚至远郊区域的劳动力进一步向中心城区集聚,人口空间分布的单中心格局加剧,人口集聚的正外部性进一步推动技术进步和劳动生产率的提高;另一方面,在人口集聚中后期阶段,中心城区人口集聚的负外部性开始集中显现,近郊区域与中心城区显著提升的通达性以及合理的城市土地用地规划,将带动外来人口和本地人口由中心城区向近郊区域转移,人口空间分布向多中心格局演变。近年不少学术研究和政策实践均揭示城市人口空间分布由单中心集聚模式向多中心集聚模式转型是对城市人口空间分布格局的优化。

因此,在既定时期内检验地铁建设对城市人口空间分布的影响方向与效应,是否与推进以人为核心的新型城镇化的政策预期自洽,是一个值得探究的现实问题。近几年来,大量研究聚焦采用经典的双重差分法[1]来检验高速铁路的开通对区域人口空间分布的影响效应,并发现人口流动加快向区域内核心城市集聚[2-4]。在超大城市内地铁建设与城市人口空间分布关系的相关研究中,大部分文献只聚焦北京[5]、上海[6]和广州[7]等城市,而同为超大城市的天津却鲜少得到关注。地铁建设是否对城市人口空间分布具有显著影响效应,对城市人口集聚效应的辐射范围又是否存在区域异质性,能否通过地铁建设重塑人口空间分布格局达到政策预期效果,这些问题均需量化检验。此外,在探究地铁建设与城市人口空间分布关系的过程中,一个不容忽视的难点就是微观数据的获取。这一类研究应以街道(乡镇)一级空间尺度作为研究单元,但《中国城市统计年鉴》和《中国县域统计年鉴》无法提供城市内部街道(乡镇)空间尺度的常住人口总量数据,微观数据的难获取直接制约了计量模型的应用。

鉴于此,为了使研究更具针对性和应用价值,同时最大化利用好人口普查与经济普查的数据,本文以天津市为例,采用街道(乡镇)一级的人口總数,来检验地铁建设对城市人口空间分布的阈值效应。与已有研究相比,本文的边际贡献主要体现在两个方面。一是空间尺度的拓展。面对微观空间尺度数据缺失问题,部分研究以所有开通地铁的城市为研究对象,收集研究对象的面板数据,进行相关检验研究。与此不同,本文直接采用2010年第六次全国人口普查(以下简称“六人普”)时点和“七人普”时点天津市街道(乡镇)人口总量这一空间尺度数据,并辅之以2018年全国第四次经济普查时点天津市街道(乡镇)就业人口总量数据作为研究数据支撑。空间尺度数据的精细化使考察地铁建设对城市人口空间分布格局的影响效应成为可能。二是研究方法的拓展。本研究主要利用Dagum基尼系数及其分解技术测度人口空间分布的集聚度。此外,本研究还使用基于距离波段的空间计量模型,选择天津市各街道(乡镇)至最近地铁站的距离作为核心解释变量,通过构建不同地理区域的基于距离的空间计量模型,检验地铁站点扩建对城市人口空间分布影响的区域异质性及其辐射范围。

本文主要有以下三点研究发现:第一,2010—2020年期间,天津市人口空间分布格局发生显著变化,由过往以中心城区为集聚点的单中心集聚模式,转向以中心城区、环城四区和滨海新区为集聚点的多中心集聚模式发展。第二,通过定量检验论证天津市地铁扩建对城市人口空间分布存在显著的扩散效应,尤其增进了环城四区与中心城区之间的紧密联系,环城四区成为天津市新的人口集聚区域。第三,地铁站点的人口集聚作用存在区域异质性。例如环城四区地铁站点对人口集聚的辐射范围为3千米,而中心城区地铁站点对人口集聚的辐射范围在2千米以内。本文的研究意义主要有两个方面:一是论证天津市近十年间的地铁建设显著提升了中心城区与环城四区的交通通达性,全市人口空间分布由单中心模式向多中心模式演变,初步形成了有利于实现“津城”“滨城”双城新发展格局所需的人口空间分布格局。二是揭示地铁建设对人口集聚的辐射范围存在区域异质效应,阈值大小与已有对国外城市研究的结论有所不同。在一定程度上为进一步完善我国超大城市交通基础设施建设,落实推动以人为核心的新型城镇化发展战略提供新的例证和思考。

一、文献综述与研究假说

交通基础设施建设对区域人口空间分布及经济发展的影响一直是政策评估领域的热门议题。国内外大量文献关注高速公路和高速铁路建设对区域间人口分布和经济绩效的影响机制与实证检验[8-11]。特别是,近年来随着我国高速铁路的迅猛发展,很多新经济地理学专家将我国视为新经济地理学理论的“试验场”,如张开广等通过采用时间距离与人口加权平均值的倒数来研究区域内的城市可达性,发现河南省公路交通网络较为完善,可达性分布与人口分布存在明显背离[12];李静等通过选取2010年至2018年881个小城市的面板数据,研究高铁建设对小城市发展的影响,发现高铁开通可能导致部分小城市人口的外流,或许加剧了部分小城市人口的空心化程度[13]。这些文献分别从理论和实证的角度论证了交通基础设施建设会对区域人口空间分布产生深刻影响,一方面是在经济发展的初期阶段,区域间交通通达性的改善会促进人口向经济发达地区集聚,集聚的正外部性有利于劳动生产率提高;另一方面当区域人口规模达到或者超过一定阈值时,较高水平的交通通达性也会促进人口由集聚中心向周边区域自发转移,通过扩散效应带动周边地区经济发展[14-15]。上述研究不仅与集聚经济理论所主张的观点高度自洽[16],而且为探究“城市内部轨道交通建设与人口空间分布关系”这一议题提供了合理的研究范式和可供借鉴的观点。但鉴于研究对象在空间尺度范围内由全国、城市群或都市圈缩小至某一城市,相关影响因素、具体影响阈值也会随之变化,因而已有观点尚需重新检验。

目前,在“城市内部轨道交通建设与人口空间分布关系”的相关研究中,主要有两种观点。一种观点认为地铁建设对城市人口空间分布具有扩散效应。国内外很多超大城市在发展过程中均面临着传统中心城区人口集聚的负外部性,并通过出台一系列产业转移、人口疏解、改善公共服务供给等政策措施解决“大城市病”。在这些举措当中,地铁建设举足轻重。地铁线路由中心城区向近郊区域延伸,增进了城市内部劳动力流动,也降低了企业的生产成本,经济生产要素资源向中心城区以外再配置,将促进城市人口空间分布由过去的单中心集聚模式向多中心集聚模式转变。新的人口集聚点的形成与发展也将吸引更多低收入地区人口向此迁移,进而提高城市人口总量。例如弗朗西斯科·卡尔沃(Francisco Calvo)等学者通过分析人口、土地利用和交通系统的演變以及三者之间的关系,发现马德里外围新地铁站附近的住宅开发和人口增长要高于市中心和马德里的卫星城[17]。Jangik Jin 和 Danya Kim利用微观人口和就业数据,通过联立方程模型来控制人口、就业和地铁网络之间的相互作用,重点研究了2000年至2010年韩国首尔都市圈地铁系统的改善情况。结果发现,地铁系统的改善显著影响了首尔市中心地区和副中心地区的就业人口增长,对城市空间结构的变化具有重要作用[18]。杨桐彬等学者采用国内2000—2017年期间279个城市面板数据,运用双重差分模型检验高铁和城轨开通对人口城市化的作用效果,研究发现高铁和城轨的开通对人口城市化有促进效果,增强城市的人口吸引力[19]。

然而,另一种观点则认为,地铁建设对城市人口空间分布的影响也许并不显著,教育、医疗和卫生等公共服务水平也是影响人口空间分布不容忽视的驱动因素。改善人口空间布局不合理的问题需要政府通过城市规划与政策,特别是土地规划与房地产价格的调节,引导人口由中心城区向近郊区域转移。因此,当提升交通通达性也难以解决城市经济发展和公共服务供给所面临的不充分与不平衡的困境时,城市人口空间分布格局的变化并不显著。马可·冈萨雷斯-纳瓦罗(Marco Gonzalez-Navarro) 和马修·A ·特纳(Matthew A. Turner)利用全球最大的632个城市数据,研究城市地铁网络范围、人口与空间形态之间的关系。结果发现,虽然大城市更有可能开通运营地铁,但地铁对城市人口增长的经济影响微不足道[20]。肖挺采用混合动因方法,采用2018年底前国内开通运营地铁的26个城市的非平衡面板数据,探究地铁开通运营对我国城市人口规模和空间分布的影响,发现地铁规模的扩张对城市人口增长影响不大,不能视其为城市人口规模扩张的诱因,但地铁的延伸使城市人口分布更趋分散[21]。

综合以上两种观点,本文认为二者产生分歧的主要原因在于对城市经济发展不同阶段的关注和理解有所区别。当城市人口规模达到承载力的临界阈值时,若近郊区域的经济和公共服务水平尚未达到预期,城市轨道交通建设“独木难支”,不足以改变城市人口空间分布。随着城市发展规划逐步完善,近郊区域与中心城区的经济和公共服务水平差距缩小时,城市轨道交通建设将会成为改变人口空间分布的重要助力。从国内七个超大中心城市的发展现状来看,城市内部各行政区划间的发展差距逐渐缩小,且大部分城市规划政策均侧重于打造多中心化的城市空间分布格局,因此,本文提出如下假说:

假说1:地铁扩建对城市人口空间分布存在扩散效应,促进中心城区人口逐步向近郊区域疏解转移。

随着越来越多的学者对交通基础设施建设与人口集聚之间的关系进行深入研究,一种新的观点逐渐出现,即交通枢纽区域(如公交站点、火车站点、地铁站点)对人口集聚存在一定的辐射范围,不在该范围内的区域人口集聚效应并不显著。有学者称这种现象为“廊道效应原理”[22],指的是人口布局围绕着廊道在一定范围内存在效应梯度场,随着距交通枢纽距离的增加,人口分布呈现递减规律。相比于公共服务资源相对健全的中心城区,很多近郊区域仍处于初期发展阶段,公共服务资源供给不够充足,以致人口要素承载力不足。城市居民更偏好于选择在地铁站点附近的区域居住或就业。随着公共服务水平的提升以及地铁的扩建,辐射范围也在逐渐扩大[23]。对此,一些学者针对交通枢纽“廊道效应原理”开展了一些实证检验,如赵晖等学者以北京为例采用问卷调查的方法探究了不同特征区地铁站点对人群吸引不同的特征[24],结果发现总体上地铁站点对职住地人群吸引范围为2千米,2千米以上地铁出行比例明显下降。其中就业岗位区的地铁站点吸引范围比居住区广;地铁站点对居住地人群吸引在2千米处大幅下降,而对就业地人群吸引在5千米处大幅下降。加西亚·洛佩斯(Garcia-López)等学者估计了高速公路对西班牙城市郊区化的影响,发现高速公路在塑造城市形态方面的作用越来越大;离最近的高速公路坡道每增加一千米,城市密度增长8%[25]。乔鲍·G·波戈尼(Csaba G. Pogonyi)等学者对伦敦地铁开放对经济活动空间分布的影响进行了研究,发现步行到地铁站点的距离(750米)范围内的地区会产生积极的影响,而距离更远但仍在2000米以内的地区会产生显著的消极影响[26]。从上述实证研究来看,学者对地铁站点存在的人口集聚效应普遍已有共识,但对人口集聚的辐射范围莫衷一是。综观国内超大城市的发展现状,不同区域的人口密度和基本公共服务差异会导致地铁站点对人口集聚的辐射范围存在区域异质性。人口密度大、基本公共服务相对健全的中心城区,其地铁站点对人口集聚的辐射范围相对较近;而人口密度低、基本公共服务相对不完善的近郊区域对人口集聚的辐射范围相对较远。据此,本文提出如下假说:

假说2:地铁站点对人口集聚的影响具有廊道效应,且存在区域异质性。

二、数据说明与计量模型构建

(一)数据说明

根据天津市“七人普”的数据显示,全市人口总量为1387万人。为了研究需要,本文将天津市现有16个行政区分为中心城区、环城四区、滨海新区和远郊五区四类区域。其中,中心城区包括和平区、河东区、河西区、南开区、河北区和红桥区等行政区域;环城四区包括东丽区、津南区、西青区和北辰区;滨海新区的范围指与其同名的行政区域;远郊五区包括武清区、宝坻区、宁河区、静海区和蓟州区等行政区域。本文的数据来源主要为天津市“六人普”和“七人普”时点的汇总数据。首先,笔者将“七人普”时点的街道(乡镇)的数据与六人普时点的街道(乡镇)的数据进行匹配。为获得相应的控制变量数据,笔者又将该匹配结果与全国第四次经济普查的数据进行对照匹配,最终完全匹配成功的街道(乡镇)有235个。最后,笔者对235个街道(乡镇)进行研究分析。在匹配成功的235个街道(乡镇)中,分布在中心城区的有63个,在环城四区的有51个,在滨海新区的有20个,在远郊五区的有101个。需要强调的是,截至“七人普”结束时,远郊五区还没有开通地铁,在建立计量模型的时候,笔者测算的区域范围为已开通运营地铁线路的中心城区、环城四区和滨海新区,相关地铁站点的位置信息通过百度地图进行爬取与汇总。

天津市首条地铁线路于 1984年正式开通运营。2010 年天津市轨道交通共开通地铁站点 36 个,运营里程约为 80千米。到了2020 年,天津市轨道交通开通地铁站点数量上升至 163 个,运营里程增加至 239 千米④。从地铁站点的区域分布来看,在2010年至2020年间,中心城区共开通80个地铁站点,环城四区共开通46个站点。不仅中心城区轨道交通的布局在逐步完善,轨道交通建设也开始向环城四区和滨海新区外延发展。在未来天津城市发展规划中,地铁扩建将成为加快构建“津城”“滨城”双城发展格局的重要手段。

(二)基于Dagum基尼系数的区域人口集聚度测度

本文采用Dagum基尼系数及其分解方法[27]测度在“六人普”時点和“七人普”时点天津市和分区域的人口空间分布集聚度与演变趋势。基尼系数值越大,则空间研究区域内人口集聚程度越高;反之,基尼系数值越小,则空间研究区域内人口分布均匀。与传统基尼系数相比,Dagum基尼系数的特点在于允许将总基尼系数分解为区域内差异、区域间差异的净效应和超变密度三个维度,并较好地解决了样本数据交叉重叠区域对区域差异来源的识别问题。Dagum基尼系数的运用已在空间统计领域取得了一系列成功的实践[28]。

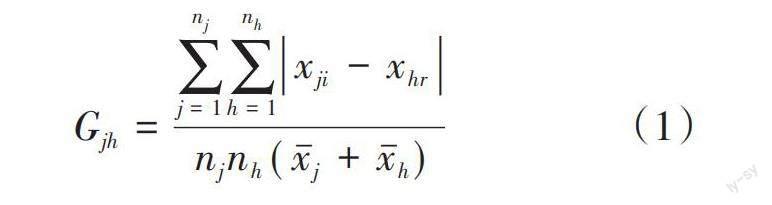

本文将天津市中心城区、环城四区、滨海新区和远郊五区四个区域的人口集聚度基尼系数定义为:

在公式(1)中,[j,h=1,2,3,4]分别表示中心城区、环城四区、滨海新区和远郊五区,[nj和nh]表示区域内的街道(乡镇)数量,[xji和xhr]表示[j和h]区域内第[i和r]街道(乡镇)的人口数量,[xj和xh]表示[j和h]区域内街道(乡镇)人口数量的均值。当[j=h]时,组间基尼系数转换为组内基尼系数[Gjj]。因此,Dagum基尼系数[GD]通常分解为三个部分:

在公式(2)中,[GW]为组间差异,[GB]为剔除样本重叠区域后区域间的净差异,[GT]为样本重叠区域引致的超变密度效应,[GB+GT]之和为区域间差异。进一步将公式(2)展开后得出公式(3):

在公式(3)中,[pj=nj/n]表示[j]区域内街道(乡镇)数量占天津市全市街道(乡镇)总数的比例,[sh=nhxh/nx]表示[h]区域人口总量占全市人口总量的比例。[Djh]代表[j]区域与[h]区域的相互作用强度,分别记为公式(4)、公式(5)和公式(6)。

其中,[Fj和Fh]代表调整后[j]区域与[h]区域人口数量的累计分布函数。[djh]代表[j]区域与[h]区域间的总相互作用强度,记为两区域间所有使得[xji-xhr>0]的汇总值的期望。[pjh]代表[j]区域与[h]区域间的超变一阶矩,是两区域间所有使得[xhr-xji>0]的汇总值的期望。因此,[Djh]实质上反映了[djh-pjh]占[djh+pjh]的比例。

本文以Dagum基尼系数及其分解方法测度“六人普”时点和“七人普”时点天津市和各地理区域分组的基尼系数,再计算四个区域内、区域间和超变密度三个构成部分的贡献率,据此分析2010—2020年这十年间天津市人口空间分布集聚度的演变趋势。

(三)空间计量模型构建

为了考察地铁扩建对城市人口空间分布的影响效应及地铁站点的辐射范围,本文借鉴Csaba G. Pogonyi等学者提出的建模策略[29],将空间计量模型设定为:

在公式(7)中,[Pi]表示第[i]个街道(乡镇)在“六人普”时点与“七人普”时点的人口总量差值;[posti]为示性变量,若第[i]个街道(乡镇)在六人普时点未开通地铁但在“七人普”时点正式开通了地铁,则记[posti=1],反之[posti=0];[bandki]表示根据第[i]个街道至最近地铁站距离划分的距离波段,即对于每一个[k]值,如果距离最近地铁站点的街道[i]的地理距离介于[(k-1)×l]和[k×l]米之间,则[bandki]取值为1。距离波段的区间设定由街道(乡镇)所属的行政区域特点分别划定。需要说明的是,引入距离波段这个虚拟变量而并非直接使用街道(乡镇)距地铁站距离[disti]这一连续型变量的原因是,本文主要以天津市全域中已开通地铁的区域为研究对象,不同区域的街道(乡镇)人口密度存在巨大差异,在街道(乡镇)这种较小空间尺度下[disti]与[posti]的关系受异质性影响并不十分显著。[posti×bandki]为两变量的交互项并以[posti]作为主效应,考察新开通地铁站的街道(乡镇)以及未开通地铁站的街道(乡镇)人口变动量与街道(乡镇)距地铁站距离之间的交互关系。首先通过方差分析检验两变量是否存在交互作用,若不存在交互作用则剔除交互项。对于控制变量,由于本文以街道(乡镇)为研究的最小空间尺度,在这一空间尺度下相关数据很难获取。因此,以天津市全国第四次经济普查结果中各街道(乡镇)的企业数量[qiyei]作为控制变量。企业数量越多,表明该街道(乡镇)经济发展水平越高,周边区域越有可能吸引常住人口。[qui]为街道(乡镇)[i]所属的行政区域,作为固定效应的测度。

在公式(7)中回归系数的意义是,对于[bandki]的系数[β1k],若[βk]为正(负)且显著,说明在距离波段[bandk]内,与基准波段相比两次人口普查时点间街道(乡镇)人口总量变动存在显著增长(下降)趋势。对于[posti×bandki]交互项的系数[β2k],若[β2k]为正(负)且显著,表明在距离波段[bandk]内,新开通地铁站的街道(乡镇)比未开通地铁站的街道(乡镇)人口总量显著增长(下降),地铁站点对人口空间分布存在集聚效应(疏解效应)。集聚效应与疏解效应因区域而异。通过分析两个回归系数的显著性与大小,可对假说1和假说2进行检验。

三、实证结果分析

(一)天津市人口空间分布格局演变特征分析

1.人口密度变化分析

在“七人普”时点天津市总人口为1386.6万人,人口密度为1128人/千米2,较“六人普”时点增加了约75人/千米2。其中,中心城区人口密度为19452人/千米2,除和平区人口密度增加了7839人/千米2以外,中心城区的其他五区人口密度均有下降。河北区人口密度下降幅度最大,下降了4988人/千米2。而环城四区人口密度为1983人/千米2,与“六人普”时点的人口密度相比,环城四区成为天津市人口集聚区域。环城四区中的津南区人口密度增长幅度最大,增长了862人/千米2。另外,滨海新区人口密度为822人/千米2,远郊五区人口密度仅为506人/千米2。

为进一步考察地铁站点与人口空间分布的耦合关系,笔者梳理了在街道(乡镇)的空间尺度下“七人普”时点的中心城区人口密度排名前十的街道和环城四区人口密度排名前十的街道(乡镇),并据此计算“七人普”时点的人口密度与“六人普”时点的人口密度比值(表1)。发现除和平区外,中心城区的人口密度排名前十的街道的比值大部分小于1。而在环城四区人口密度排名前十的街道(乡镇)的比值多数大于1,从一定程度上反映出天津市人口密度由中心城区向外逐渐递减的空间特征。从人口密度的变化量来看,中心城区部分街道人口密度出现明显下降,而环城四区的大部分街道(乡镇)人口密度显著增加。

2.人口空间分布的集聚度

图2主要给出在“六人普”时点和“七人普”时点天津市及各地理区域的Dagum基尼系数值。首先从全市范围来看,按街道(乡镇)计算的总基尼系数由“六人普”时点的0.416上升至“七人普”时点的0.448,增长率约为7.69%,反映人口空间分布进一步集聚的特征。但基尼系数未高于0.5,表明人口空间分布并未出现明显的不均衡性。其次从不同区域的计算结果来看,中心城区的基尼系数最小,由六人普时点的0.229显著下降至“七人普”时点的0.184,下降幅度高达19.65%,表明中心城区人口空间分布呈现出由集聚向分散均衡的转变趋势。环城四区的基尼系数最大,由“六人普”时点的0.445上升至“七人普”时点的0.487,增长幅度达到9.44%,在一定程度上反映了环城四区的人口空间分布呈现进一步集聚的趋势,且区域内部各街道(乡镇)人口总量的离散程度较大。滨海新区的基尼系数由“六人普”时点的0.362小幅下降至“七人普”时点的0.348,下降幅度约为3.87%,表明滨海新区人口分布基本稳定未出现明显变化。远郊五区的基尼系数从“六人普”时点的0.349上升至“七人普”时点的0.431,增长率约为23.50%,变化幅度较大,表明远郊五区在两次人口普查时点间的人口分布集聚趋势明显,区域内部街道(乡镇)离散程度较大。对于环城四区和远郊五区而言,在经济快速发展时期,要素集聚形成大规模集聚中心,有助于区域内部要素资源配置优化。

图3主要描绘了Dagum基尼系数的分解结果。比较“六人普”时点和“七人普”时点数据分析结果发现,区域间净差异效应大于区域内差异效应,是人口空间分布差异的主要来源。以“七人普”时点为例,区域间差异、区域内差异和超变密度的贡献率分别为45.98%,22.99%和31.03%。两次人口普查时点的区域内差异的贡献率基本稳定,“六人普”时点和“七人普”时点的区域内差异贡献率分别为21.34%和22.99%。而区域间净差异的贡献率明显下降,由“六人普”时点的59%下降至“七人普”时点的46%,表明人口分布的区域间差异正在缩小。超变密度贡献率则由“六人普”时点的19.66%上升至“七人普”时点的31.03%,超变密度贡献率的增加表明街道(乡镇)人口数量重叠区域明显增加,即低人口总量的区域内存在部分较高人口总量的街道(乡镇),这些街道(乡镇)的人口总数已在一定程度上超过了高人口总量区域内的低人口总量街道(乡镇),形成了低人口总量区域的集聚点。

结合图2和图3的Dagum基尼系数结果来看,在“六人普”和“七人普”两次人口普查时点间天津市人口空间分布格局发生显著变化,主要表现为中心城区人口总量下降、分布区域均衡,环城四区人口增长迅速、新集聚点涌现,滨海新区人口空间分布基本稳定,远郊五区人口分布进一步集聚。反映出天津市正在由以往以中心城区为核心的单中心集聚模式,向以中心城区、环城四区和滨海新区为核心的多中心集聚模式转变,人口空间分布格局显著优化。

3.各街道至地铁站距离与人口总量变化的关系

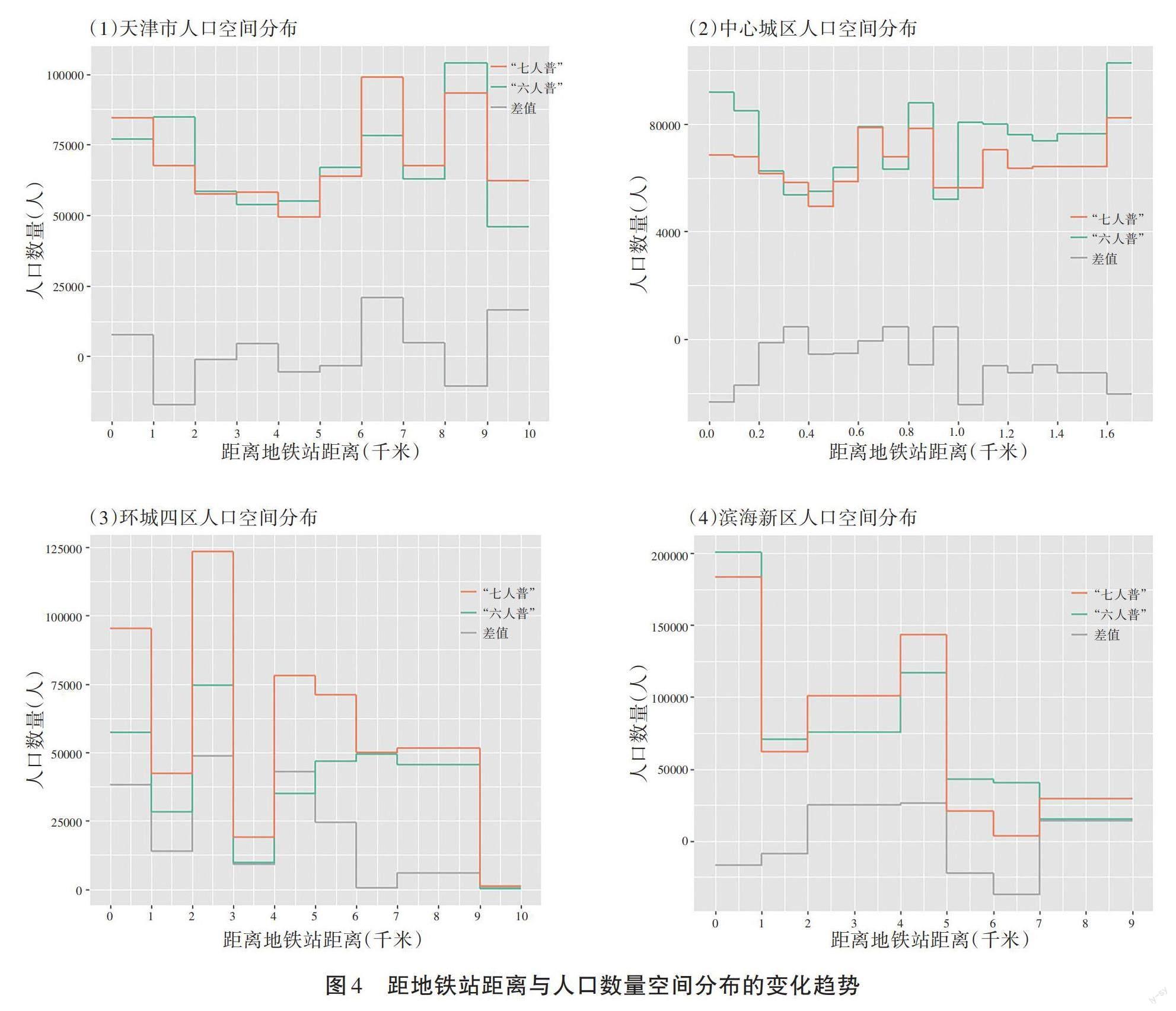

图4主要考察各街道(乡镇)至地铁站点距离与两次人口普查时点间街道(乡镇)人口数量变动的关系。这里的距离为各街道(乡镇)人口空间分布重心至最近地铁站的距离。其中图4(1)反映的是全市的情况,图4 的(2)(3)(4)分别反映的是中心城区、环城四区和滨海新区的情况。鉴于地铁站的建设对其周边10千米以外区域无明显作用,同时距地铁站点距离较远的区域主要分布在远郊五区,因此远郊五区不纳入本文的研究范围,而是主要聚焦距地铁站点距离在10千米以内的街道(乡镇)。从图4可以看出在街道(乡镇)的空间尺度下天津市两次人口普查时点间的人口总量存在一定的变动趋势,并具有显著的距离波段异质性。平均来看,距离地铁站0~1千米的街道(乡镇)两次人口普查时点间的人口数量差值为正,人口变动呈现增长趋势;距离地铁站1~2千米的街道(乡镇)两次人口普查时点间的人口数量差值为负,人口变动呈现下降趋势;距离地铁站2~6千米的街道(乡镇)人口数量变动并不明显;距离地铁站6千米以上的街道(乡镇)两次人口普查时点间的人口数量差值为正,人口变动也呈现一定增长趋势。由于中心城区街道人口密度大,环城四区和滨海新区的街道(乡镇)人口密度相對较小,街道(乡镇)面积存在显著差异,因此理应分区域考察街道(乡镇)至地铁站距离与人口数量变动关系,也是后续空间建模中划分距离波段的定量依据。

对于中心城区来说,两次人口普查时点间的街道人口数量差值普遍小于0,总体呈下降趋势,与街道至地铁站距离的关系表现为“倒U型”特征。在0~0.4千米区域范围内,街道人口数量下降较为明显,街道至地铁站距离与人口数量下降量呈正比关系;在0.4~1千米区域范围内,街道人口数量变动趋于稳定或不显著;在1千米以上区域范围,街道人口数量变动呈下降趋势,街道至地铁站的距离与人口数量下降量呈反比关系。而对于环城四区和滨海新区来说,街道(乡镇)至地铁站的距离普遍较远,两次人口普查时点间大部分街道(乡镇)的人口数量有明显增长,且二者之间存在显著的正比关系,即离地铁站距离越近,人口增长量越大。

(二)空间计量模型检验结果

综上分析结果,笔者构建空间计量模型来检验假说1和假说2。

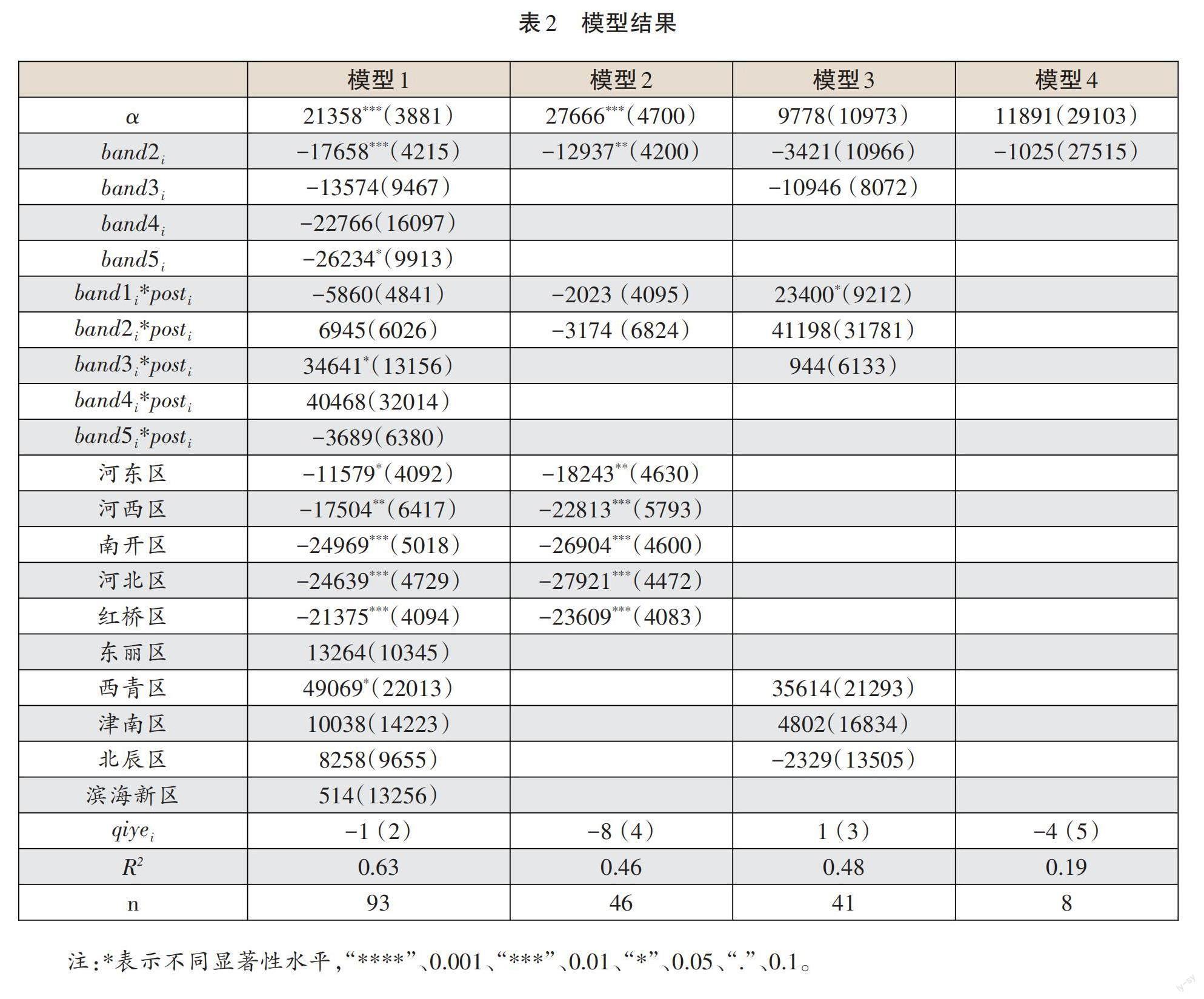

1.以所有已匹配成功的街道(乡镇)为研究空间

在剔除没有开通地铁站点的远郊五区,以及“六人普”和“七人普”两次人口普查时点均开通地铁站点的街道(乡镇)后,其余街道(乡镇)的距离波段模型结果如表2中的模型1所示。5个距离波段的分别为:[band1]为0~0.8千米(基准项),[band2]为0.8~1.6千米,[band3]为1.6~4千米,[band4]为4~6千米,[band5]为6~10千米。计算结果显示:①关于回归系数[β1k]。基准距离波段的[β1k]为2435,表明各街道(乡镇)人口总量呈增长趋势。[band2i]和[band5i]两个距离波段的[β1k]显著为负,说明距地铁站点距离为0.8~1.6千米和6~10千米的街道(乡镇)与基准距离波段0~0.8千米的街道(乡镇)相比,在两次人口普查时点间街道(乡镇)人口总量变动呈显著的下降趋势。②关于回归系数[β2k]。[band3i]与[posti]的交互作用显著为正,说明对处于距地铁站1.6~4千米的范围内,新开通地铁站的街道(乡镇)比未开通地铁站的街道(乡镇)人口总量显著增长,地铁站点对人口空间分布存在集聚效应。[band1i]和[band2i]与[posti]的交互作用并不显著。由描述性分析可知,在两次人口普查时点间中心城区人口向外疏解,环城四区人口显著增加,而在这两个距离波段内两个区域的人口总量一升一降相互抵消,区域异质性引致两变量间关系并不显著。[band4i]和[band5i]与[posti]的交互作用也并不显著,笔者认为主要原因在于地铁站点对人口集聚效应存在距离阈值效应。固定效应结果表明,大部分行政区域间人口变动增减量存在显著差异。实质上,模型1未充分考虑区域异质效应而对假说1和假说2进行检验,只能对街道(乡镇)至地铁站距离与人口变动量之间的关系提供大致参考,并初步揭示可能存在的阈值效应。

2.以中心城区街道为研究空间

中心城区街道的距离波段模型结果如表2中的模型2所示。2个距离波段分别为:[band1]为0~1千米(基准项),[band2]为1~1.6千米。计算结果显示:①关于回归系数[β1k]。基准距离波段的[β1k]为-91824,表明中心城区各街道人口总量存在下降趋势。[band2i]回归系数显著为负,与距离地铁站点1~1.6千米范围和0~1千米范围相比,两次人口普查时点间的街道人口总量变动也存在显著下降趋势,但下降幅度较小,这与图4(2)显示的结果一致。笔者认为,模型2可能揭示的一种现象是,地铁扩建带来的城市内部区域间通达性的改善,促进了一部分原先居住在中心城区地铁站点附近的居民向其他区域转移疏解。至地铁站点距离越近这种疏解效应越显著。②关于回归系数[β2k]。[band1i]和[band2i]与[posti]的交互作用均不显著,即在这两个距离波段内新开通地铁站的街道与未开通地铁站的街道相比,人口下降趋势无明显差异。主要原因在于,中心城区自身人口规模体量大。在天津市提出要打造“津城”“滨城”双城发展格局的目标背景下,尽管中心城区的人口总量有所下降,但不会出现大规模人口迁移。还有一个原因是地铁站点在中心城区基本形成了环形、全覆盖的布局,距离地铁站最远的街道也在2千米范围以内,处于地铁站点对人口集聚效应有“吸引力”的距离范围。

3.以环城四区街道(乡镇)为研究空间

环城四区街道(乡镇)的距离波段模型结果如表2中的模型3所示。3个距离波段分别是:[band1]为0~3千米(基准项),[band2]为3~6千米,[band3]为6~10千米。计算结果显示:①关于回归系数[β1k]。基准距离波段的[β1k]为47865,表明环城四区内各街道(乡镇)人口总量存在增长趋势。[band2i]和[band3i]回归系数均为负,表明两次人口普查时点间,距离地铁站点在3~6千米和6~10千米范围内街道(乡镇)的人口增长量小于0~3千米范围的街道(乡镇)的人口增长量,但这种差异并不显著。②关于回归系数[β2k],[band1i]与[posti]的交互作用显著为正,说明在距地铁站点0~3千米范围内,新开通地铁站的街道(乡镇)比未开通地铁站的街道(乡镇)人口总量显著增多,地铁站点对人口空间分布存在集聚效应。而[band2i]和[band3i]与[posti]的交互作用并不显著,即距地铁站点距离超过0~3千米范围,这种集聚效应便不再显著。又由于[β22>β23],表明随着至地铁站点距离的增加,街道(乡镇)人口增幅下降,印证了地铁站点对人口集聚效应会随着距离逐渐衰减。

4.以滨海新区街道(乡镇)为研究空间

滨海新区街道的距离波段模型结果如表2中的模型4所示。2个距离波段分别是:[band1]为0~4千米(基准项),[band2]为4~9千米。这里需要说明的是,因为在前文匹配成功的滨海新区街道(乡镇)中,两次人口普查时点间的地铁站点没有变化,即没有新开通地铁站点的街道(乡镇),所以在公式(7)中剔除交互项。计算结果显示,[band2i]回归系数为负但不显著,从两个距离波段的模型结果相比较来看,至地铁站点4~9千米范围內的街道(乡镇)的人口数量平均增长幅度小于至地铁站点0~4千米范围内的街道(乡镇)的,同时存在地铁站点对人口集聚效应的距离衰减效应。

从上述中心城区、环城四区、滨海新区三个区域的模型结果来看,地铁建设对城市人口空间分布的异质效应显著,不同区域受地铁建设影响的“距离阈值”有所差异。结合表2中的模型2、3结果可见,中心城区受地铁站点影响的距离阈值在2千米以内,而环城四区受地铁站点影响的距离阈值为3千米,验证了本文所提出来的假说2。环城四区与中心城区得出的距离阈值有所差异,笔者认为有如下原因。第一,2020年天津市中心城区的人口密度为19452人/千米2,而环城四区的人口密度仅为1983人/千米2,相对中心城区来说,环城四区的就业与居住人口依然比较分散。第二,中心城区服务业占比较高,虽然近十年期间环城四区的制造业在快速发展,但环城四区的公共服务水平与中心城区还有较大差距。

综上所述,地铁站点的扩建在一定程度上促進中心城区人口向环城四区扩散,进而验证了本文所提出的假说1。

四、主要结论与政策启示

作为国内超大城市之一,天津市经济发展水平较高,地铁建设处于稳定扩建阶段。2020年11月,天津市“十四五”规划提出要打造“津城”“滨城”双城发展格局的发展目标⑤,为实证检验地铁建设对城市人口空间分布的影响提供了政策支持。本文基于天津市第六次和第七次全国人口普查数据、全国第四次经济普查数据提供的以街道(乡镇)一级空间尺度为人口总量数据,构建基于距离的空间计量模型,实证分析天津市地铁站点扩建对城市人口空间分布的影响效应及其区域异质性,并得出如下结论:

第一,2010—2020年期间,天津市人口空间分布格局发生显著变化。与“六人普”时点相比,“七人普”时点的中心城区人口总量占比有所下降,环城四区人口总量占比上升明显,环城四区成为天津市人口新集聚点。这一结论符合天津市调控人口空间分布的政策预期。中心城区人口密度过高的问题得到缓解,为打造“津城”“滨城”双城发展格局创造了有利的人口条件。

第二,联合描述性分析与基于距离波段的空间计量模型检验,论证了地铁站点扩建对城市人口空间分布具有显著的扩散效应。环城四区距离地铁站点在1千米以内和1~2千米范围的街道(乡镇),以及中心城区距离地铁站点在1千米以内的街道,在“六人普”和“七人普”两次人口普查期间的人口总量增长趋势较为显著。这一研究发现表明,以地铁为代表的城市轨道交通建设显著提升了城市中心城区及其近郊区域的通达性,有助于中心城区人口疏解以及加强区域间人口流动。当中心城区的近郊地区公共服务水平也能稳步提升的前提下,交通基础设施的完善对人口空间分布具有重要助推作用。

第三,通过进一步的计量模型检验发现,地铁站点对人口集聚存在“廊道效应”与区域异质性,在中心城区的辐射范围小于2千米,而在环城四区的辐射范围则达到了3千米。这一研究结论异于国外已有的研究结果,对我国相关决策者制定地铁线路以及城市住宅用地和商业用地规划具有参考价值。

立足于上述研究结果,以及对天津市“十四五”规划期间发展动态的合理判断,本文提出两个方面的政策建议:一是以打造“津城”“滨城”双城发展格局为契机,加快推进地铁新线路建设。优先发展联结中心城区和环城四区的地铁线路,通过改进两个区域间的通达性以增进区域间要素流动,扩大现有集聚点的辐射范围。二是着力改善环城四区和滨海新区的公共服务水平,促进区域间医疗、教育、保障性住房等公共基本服务均等化发展,规避地铁拓展对引导区域人口资源再配置的“独木难支”。优先将公共服务资源向人口集聚区域倾斜,形成行政区划内局部单中心集聚、全市视域多中心、分散化集聚的有利格局。

参考文献:

[1] 高波、王紫绮:《高铁开通提高了中国城市经济增长质量吗?——基于劳动力流动视角的解释》[J],《产业经济研究》2021年第4期,第55-68页。

[2] Or Levkovich, Jan Rouwendal and Jos van Ommeren, “The Impact of Highways on Population Redistribution: The Role of Land Development Restrictions”[J], Journal of Economic Geography, 2020, 20(3): 783-808.

[3] Guangqing Chi, “The Impacts of Highway Expansion on Population Change: An Integrated Spatial Approach” [J], Rural Sociology, 2010, 75(1): 60-85.

[4] 李静、孙亚运、邓苠苠:《高铁时代的小城市发展——基于人口空心化的研究》[J],《财经研究》2021年第9期,第154-168页。

[5] 赵晖、杨军、刘常平:《轨道沿线居民职住分布及通勤空间组织特征研究——以北京为例》[J],《经济地理》2011年第9期,第1445-1451页。

[6] 孟庆艳、徐浩澜:《上海轨道交通1号线对人口再分布的作用》[J],《城市轨道交通研究》2008年第3期,第7-12页。

[7] 王成芳:《广州轨道交通站区用地优化策略研究》[D],博士学位论文,华南理工大学建筑设计及其理论专业,2014年,第103-126页。

[8] 秦放鸣、张宇、刘泽楠:《高铁开通推动地区人力资本提升了吗?——基于双重差分模型的实证检验》[J],《上海经济研究》2019年第11期,第70-83页。

[9] Guangqing Chi, Paul R. Voss and Steven C. Deller, “Rethinking Highway Effects on Population Change” [J], Public Works Management & Policy, 2006, 11(1): 18-32.

[10] Zhigang Li and Hangtian Xu, “High-speed Railroads and Economic Geography: Evidence From Japan” [J], Journal of Regional Science, 2018, 58(4): 685-687.

[11] Nathaniel Baum-Snow, “Urban Transport Expansions and Changes in the Spatial Structure of U. S. Cities: Implications for Productivity and Welfare” [J], The Review of Economics and Statistics, 2020, 102 (5): 929-945.

[12] Kai Guang Zhang, Ming Ting Ba and Hong Ling Meng, “Accessibility Research of Highway Network System in Henan Province” [J], EDP Sciences, 2016, 63: 1-4.

[13] 同[4]。

[14] Jeffrey G.Wiliamson, “Regional Inequality and the Process of National Development” [J], Economic Development and Cultural Change, 1965, 13: 3-47.

[15] Masahisa Fujita and Hideaki Ogawa, “Multiple Equilibria and Structural Transition of Non-monocentric Urban Configurations” [J], Regional Science and Urban Economics, 1982, 12(2): 161-196.

[16] 劉修岩、李松林、秦蒙:《城市空间结构与地区经济效率——兼论中国城镇化发展道路的模式选择》[J],《管理世界》2017年第1期,第51-64页。

[17] Francisco Calvo, Juan de O?a and Fernando Arán, “Impact of the Madrid Subway on Population Settlement and Land Use” [J], Land Use Policy, 2013, 31: 627-639.

[18] Jangik Jin and Danya Kim, “Expansion of the Subway Network and Spatial Distribution of Population and Employment in the Seoul Metropolitan Area” [J], Urban Studies, 2018, 55(11): 2499-2521.

[19] 杨桐彬、朱英明、周波、刘梦鹤:《交通基础设施对人口城市化的影响——基于高铁和城轨开通的准自然实验》[J],《南京财经大学学报》2020年第5期,第26-36页。

[20] Marco Gonzalez-Navarro and Matthew A. Turner, “Subways and Urban Growth: Evidence From Earth” [J], Journal of Urban Economics, 2018, 108: 85-106.

[21] 肖挺:《地铁发展对城市人口规模和空间分布的影响》[J],《中国人口科学》2021年第1期,第79-90、127-128页。

[22] 同[6]。

[23] Myung-Jin Jun, Keechoo Choi, Ji-Eun Jeong, Ki-Hyun Kwon and Hee-Jae Kim, “Land Use Characteristics of Subway Catchment Areas and Their Influence on Subway Ridership in Seoul”[J], Journal of Transport Geography, 2015, 48: 30-40.

[24] 同[5]。

[25] Miquel-?ngel Garcia-López, Adelheid Holl and Elisabet Viladecans-Marsal, “Suburbanization and Highways in Spain When the Romans and the Bourbons Still Shape Its Cities” [J], Journal of Urban Economics, 2015, 85(1): 52-67.

[26] Csaba G. Pogonyi, Daniel J. Graham and Jose M. Carbo, “Metros, Agglomeration and Displacement: Evidence From London” [J], Regional Science and Urban Economics, 2021, 90: 103681.

[27] Camilo Dagum, “A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio” [J], Empirical Economics, 1997: 47-63.

[28] 张卓群、张涛、冯冬发:《中国碳排放强度的区域差异、动态演进及收敛性研究》[J],《数量经济技术经济研究》2022年第4期,第67-87页。

[29] 同[26]。

注释:

①《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》(国发〔2014〕51号)[EB/OL],2014年11月20日,https://www.gov.cn/zhengce/content/2014-11/20/content_9225.htm,访问日期:2023年7月15日。

②《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》[EB/OL],2021年3月13日,https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm?pc,访问日期:2023年7月15日。

③ 数据来源:《2021年交通运输行业发展统计公报》[EB/OL],2022年5月25日,https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/zhghs/202205/t20220524_3656659.html,访问日期:2023年7月15日。

④笔者根据国家统计局官方网站公开查询的2011年和2021年统计数据,以及百度地图爬取数据收集整理。

⑤《中共天津市委关于制定天津市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出,天津将打造“津城”“滨城”双城发展格局。未来,“津城”现代服务功能明显提升,形成若干现代服务业标志区,“滨城”城市综合配套能力显著增强,生态、智慧、港产城融合的宜居宜业美丽滨海新城基本建成。

作者简介:孟杰,天津财经大学统计学院副教授。何佳,天津财经大学统计学院硕士研究生。

责任编辑:刘 颖