广州市地铁TOD站域空间功能分异及典型站域结构特征分析

2023-08-24张秋萌滕丽陈信余林仰乐张佳宁

张秋萌 滕丽 陈信余 林仰乐 张佳宁

摘要:以公共交通为导向的TOD开发模式被视为推动城市可持续发展的有效规划策略。文章主要通过构建TOD站域空间功能指标体系,对广州市220个地铁站点TOD站域空间功能指数进行计算和分析。在站域空间功能分异的基础上,再根据空间功能指数数值大小将220个地铁TOD站域划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型站域,并从这三种站域类型中分别选取三个典型站点进行特征分析。研究发现,绝大部分的TOD站域为Ⅰ型站域和Ⅱ型站域,在一定程度上反映出當前广州市轨道交通TOD开发仍然存在很大的发展空间,其建设需进一步紧密结合“站城一体化”和“高质量发展”的规划理念,同时应重点关注地铁TOD上盖开发引导城市结构的整体优化,以期适应城市公共轨道交通的发展新趋势。

关键词:地铁TOD站域;功能地域;空间分异;土地利用;空间形态

【中图分类号】 P208;U231 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.04.005

【基金项目】国家自然科学基金项目“知识溢出的产业空间效应模拟研究——以珠江三角洲为例”(41871113)、广州市规划设计有限公司项目“TOD开发项目案例研究及开发模式总结”研究成果。

引言

TOD(transit-oriented development)开发模式是一种以公共交通为发展导向的开发策略,强调围绕公交站点进行高密度开发,从而实现城市紧凑发展、土地利用高度混合、城市功能多元化发展。该模式最早由美国新城市主义学者彼得·卡尔索普(Peter Calthorpe)提出,并将其定义为一个距离公共交通站点平均2000英尺步行范围内,集商业、居住、办公、公共空间等多功能于一体的社区[1]。TOD理念对城市空间结构规划产生重要影响,随着城市公共交通不断发展,TOD理念也经历不同发展阶段。1997年,塞韦罗(Robert Cervero)和科克曼(Kara Kockelman)提出TOD规划的三项重要开发原则(典型特征),也叫“3D原则”,即高密度建设(Density)、多样化(Diversity)和公共空间设计(Design)[2]。2008年,塞韦罗在“3D原则”的基础上增加了距离(Distance)和目的地可达性(Destination Accessibility)两项原则,扩展为“5D原则”[3]。“5D原则”为TOD开发模式提供了规划上的可操作性指导。在2000年前后,我国多个城市均在城市总体规划中提出要将城市空间结构建设成“以公共交通为导向的多中心城市空间结构”,如《北京城市总体规划(2004年—2020年)》[4]。按照这一规划目标,我国轨道交通的建设导向从早期的“解决城市交通需求”发展成为后期以“解决城市交通需求”和“引导城市空间发展”相结合。2021年,中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》再次强调要推进以公共交通为导向的城市土地开发模式[5]。在政策指导下,中国新型城镇化进入国土空间规划时代[6]。从国土空间规划视角,重新审视推进TOD站域布局高质量发展路径,对城市轨道交通建设具有十分重要的现实意义。

广州是较早探索TOD开发模式的城市之一。从1992年起,广州地铁开始以合作开发的模式,通过公开招商引入境外资本,开启单站TOD 1.0模式探索。而到了2010年则以站点上盖综合开发为主,整合公共交通、商业、写字楼、住宅、酒店等多样化业态打造城市综合体,形成了站楼一体的TOD 2.0模式。2017年以后,广州地铁的主导开发模式为合作开发模式,将居住、商业、公共配套、教育、养老等多元产业融入TOD开发,打造大型综合社区。自此,广州地铁迈入站城一体的TOD 3.0模式。现今,广州地铁正在探索多种开发模式并举,融合公共交通、城市、产业、社会生活、文化为一体,逐步形成 “轨道+生活”的TOD 4.0综合开发模式。根据宇恒可持续交通研究中心、北京数城未来科技有限公司和清华大学中国城市研究院联合发布的《面向城市更新的中国城市TOD指数研究报告(2022年版)》显示,广州市的城市TOD综合指数评分位居全国第二,体现出广州在TOD本土化建设实践中走前列的行动自觉。尽管如此,目前针对广州地铁TOD开发模式的相关研究仍限于单个站点的论证,缺少从宏观的角度研究分析全市地铁TOD站域的功能差异。广东省住房和城乡建设厅出台《珠三角城际轨道站场TOD发展总体规划纲要》①对不同类型TOD进行规划指引,但该规划在面对具体城市时仍可提高,且现有理论和规划实践之间存在一定差距。因此,有必要从宏观角度考虑地铁TOD功能定位以及从微观上细化规划标准,促进广州市TOD站域空间实现高质量发展。

一、国内外相关研究

伴随着城市铁路和有轨电车的兴起,TOD早期被看作一种城市发展现象,其雏形源于1988年卡普索尔提出的“步行口袋”理念,即在公交站点400米为半径区域内,以土地功能多样化为前提,利用内部功能组织和路网构建来减少对小汽车的依赖[7]。塞韦罗在卡普索尔的基础上修改了“步行口袋”的概念,进一步明确公共交通导向的重大意义。由此,TOD概念逐步成形明晰[8]。1993年,卡普索尔在《未来美国大都市:生态·社区·美国梦》一书中系统阐述了TOD的定义、类型和设计准则,将TOD解释为“距离区域交通服务设施较短的步行街区”[9]。此后在TOD理论的发展过程中,还出现了“3D原则”[10]、“5D原则”[11]等TOD开发特征,并在全球范围内兴起TOD模式规划。在不同的城市或地区,不同的TOD项目在环境特征上呈现出多样性,因此有学者认为应优先考虑TOD类型的研究[12-13],将具有共同形态和功能特征的站点区域进行分组[14]。亚米尼·贾因·辛格(Yamini Jain Singh)等学者提出对TOD站域进行分类,将有助于理解和发展TOD实践[15]。而最早对TOD站域进行分类的方法是卡普索尔根据TOD在城市中所处的位置差异、依托的公共交通类型和特点的不同,用定性描述的方式区分为“城市TOD”和“社区TOD”[16]。

然而,使用定性描述的方法无法提供可供测量的表达方式和系统的分析,所以后期相关的研究逐步转向运用定量方法。坎姆魯嘉曼(Md. Kamruzzaman)等学者利用6个建成环境指标测量澳大利亚布里斯班市的TOD属性,并划分出四种TOD集群[17];克里斯托弗· D· 希金斯(Christopher D. Higgins)等学者设计出推导TOD类型的方法,基于模型的潜在类方法将加拿大多伦多地区372个公交站量化成10种不同的TOD环境类型,为研究TOD投入和产出之间的关系提供基础,并用于TOD绩效评估[18];卡萝尔·艾金森-帕隆博(Carol Atkinson-Palombo)等学者基于美国菲尼克斯市的交通、社会、人口、土地等数据,使用因子分析和聚类分析创建车站区域类型并分析了不同站区类型所建TOD种类的差异[19];吕国玮等学者在卢卡· 贝托里尼(Luca Bertolini)提出“节点—位置模型”[20]的基础上,绘制使用“交通”和“发展”组件,并用“导向”维度进行拓展,量化交通和发展组件相互导向的程度,通过聚类分析将北京的TOD车站区域划分成六种类型[21]。在国内相关研究中,袁瑶等学者通过量化轨道交通车站的建成环境指标、土地开发强度、居民活动指标,采用分层聚类法划分上海的车站类型[22]。滕丽等学者提出“节点—场所—联系”的耦合模型,对广州市内220个地铁TOD站域进行划分,并识别其TOD发展潜力[23]。

综上所述,针对TOD理论和应用实践,学术界普遍形成以下几点共性认识:一是围绕公共交通站点为核心进行高密度开发,提升公共交通服务质量;二是强调土地利用集约、紧凑布局和混合使用,特别是区域尺度的功能混合;三是营造良好的步行环境和公共空间,实现城市空间更新。美国、英国、日本、中国香港等国家和地区均有成功的TOD实践案例。随着城市发展对公共交通规划的要求不断提高,我国TOD规划建设逐渐成为进行国土空间治理的一项重要政策工具,但国内城市的土地、人口、经济和制度与西方地区具有明显差异,需要对TOD本土化发展模式进行深入探讨[24-26]。在TOD类型划分方面,由于不同研究对TOD的类型划分标准各有不同,已有的TOD类型学的应用和可移植性仍然有限,还有待更多的研究对其进行补充和拓展。本文基于对TOD内涵的理解,提出反映TOD站域功能的指标体系,在宏观上对广州市内220个地铁TOD站域的空间功能分异进行分析,并从微观角度对典型TOD站域的内部空间特征进行提取,以期为我国城市地铁TOD站域开发提供参考。

二、基于多源数据的广州市地铁TOD站域空间功能的实证分析

(一)TOD站域的空间界定

在TOD模式引导下,轨道交通站点对周边一定范围内的土地利用、经济行为、产业功能布局会产生影响,该受影响的区域就称之为TOD站域。在TOD模型中对站域空间范围的划定并非固定数值,导致不同TOD的规划边界存在较大差异。王有为将适合中国城市发展特征的TOD功能区范围划定为以公共交通车站为中心、400~800米半径的范围内[27]。刘泉指出,轨道站域的核心区范围为以轨道站点为中心周边800米范围内[28]。而《珠三角城际轨道站场TOD发展总体规划纲要》中也以 “站点800米半径”为基础,分别确定规划协调区和核心区。参考上述标准,本研究对于TOD站域的划定是以轨道交通站点为中心,周边适宜居民步行5~10分钟的范围区域,即轨道交通站点周边500~1000米范围展开相关研究。

(二)指标体系构建

笔者基于对TOD理念、内涵、开发原则的理解,综合学术界普遍共识和相关TOD研究案例后,提出划分TOD站域空间功能的指标体系(表1)。该指标体系分为三个等级。首先,先选取地铁线路交会数、公交站点数等9种指标数据组成三级指标,再将三级指标进一步合成二级指标。二级指标涵盖交通中心性、区位中心性、人口密度、经济活力、开发强度和土地利用多样性等六个维度分指数。最后由二级指标加总合成一级指标,即TOD站域空间功能指数。

(三)数据来源和处理

本文所构建的评价指标体系,指标数据主要从天眼查、“广州市国有建设用地使用权基准地价发布平台”等多个网络服务平台以及相关政策文件搜集获取。所选取的数据涉及交通、人口、经济活力、土地利用、地价和建筑物面积等不同数据类型,因此需要对搜集到的数据进行进一步加工处理、测度和计算。

1. TOD站域的公共交通数据。地鐵线路交会数能够反映出地铁站点在地铁网络上的中心地位,而站点周边区域的公交站点和公交线路反映地铁站域的交通汇集和疏散作用。本文通过百度地图软件获取广州市220个地铁站点(时间统计至2021年6月30日,含APM线在内共计15条地铁线路,下同。)的位置数据,统计汇总地铁TOD站域的公交站点数量和公交线路交会数。

2. TOD站域的基准地价数据。地价对空间的中心性具有明显的指示作用,所以采用分类型用地占比与各类型用地基准地价合成的综合地价水平进行测度。基准地价数据来源于“广州市国有建设用地使用权基准地价统计平台”,按照2019年度网格点的基准地价,以轨道交通站点为中心、半径为800米划定一个圆形缓冲区,计算落在站点缓冲区内的地价平均值。

3. TOD站域的人口、经济数据和城市区位界定。人口数据来源于全球人类居住层数据集(采用2020年下载的人口网格数据),对以各个地铁站点为中心、800米半径范围内的人口数量进行统计,通过ArcGIS10.3软件中“表格显示分区统计”功能生成。计算TOD站域内的企业数量则基于天眼查平台,对实际营业地址落在地铁站点半径800米站域范围内的企业数量进行统计,以该数据表征TOD站域内经济功能。笔者在《广州市人口发展及社会领域公共服务体系建设“十四五”规划》对中心城区(荔湾区、越秀区、海珠区、天河区)和外围城区(白云区、黄埔区、番禺区、花都区、南沙区、增城区、从化区)的界定基础上,根据广州的历史沿革和空间结构特征,将外围城区进一步划分为近郊区和远郊区,其中白云区、黄埔区、番禺区划为近郊区,花都区、南沙区、增城区、从化区划为远郊区[29],以此反映TOD站域在城市中的区位。

4. TOD站域的建筑物面积数据。通过爬虫工具获取百度地图和高德地图平台的建筑物图层,用于生成计算容积率的数据。对建筑基底轮廓跨范围的建筑,则以生成的800米半径圆形缓冲区对建筑基底进行切割,仅将落入800米缓冲区内部的建筑面积用于计算容积率。

5. TOD站域的土地利用数据。基础数据主要来自广州市城市控制性详细规划图,笔者根据城市用地分类将地块分成D1~D5五大类用地,其中D1类为教育、健康、文化设施用地;D2类为休闲、娱乐、体育、公园等休闲用地;D3类为居住用地;D4类为工业用地;D5类为金融、办公、机关、服务设施用地。利用ArcGIS10.3软件统计地铁站点800米半径范围内的各用地类型总面积,用于计算土地利用混合度([F]),计算公式为:

其中,[aveDi ]表示[D1~ D5 ]五类用地面积的平均值,[maxDi ]表示五类用地面积的最大值,[minDi ]表示五类用地面积的最小值,[sumDi ]表示五类用地面积之和。

(四)广州市地铁站域的TOD空间功能分异

参考纳尔逊分类法,可以划分TOD功能强度,设定TOD站域空间功能指数为[X],再分别计算广州市内每个地铁TOD站域空间功能指数[X]的算术平均数[M]和标准差[SD],以高于算术平均值以上几个标准差为依据进行TOD空间功能强度的分类。参照这一标准和上文所构建的TOD站域空间功能指标体系,笔者将广州市全市220个地铁TOD站域,按照空间功能指数数值大小划分为Ⅰ型站域、Ⅱ型站域和Ⅲ型站域,其中,[X]>[M] + 1[ SD]归类为Ⅰ型站域、[X]>[M] + 2[ SD]归类为Ⅱ型站域、[X]>[M] + 3[ SD]归类为Ⅲ型站域,计算公式如下:

计算结果显示,在广州市已建成的220个地铁站域中,有172个站域为Ⅰ型站域,42个站域为Ⅱ型站域,6个站域为Ⅲ型站域。Ⅰ型站域、Ⅱ型站域、Ⅲ型站域的各项指标数值如表2、表3所示。

为进一步说明各站域类型的特征,笔者分别计算三种站域类型的交通中心性、区位中心性、人口密度、经济活力、开发强度和土地利用多样性等六个维度分指数,并用雷达图表示如图1、图2、图3所示。

计算结果表明,在TOD站域的等级序列中,Ⅰ型站域的各分指数的数值最小,处于最低等级;Ⅲ型站域的各分指数的数值最大,处于最高等级;而Ⅱ型站域处于中间等级。对比Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型站域可以看出,Ⅰ型站域各项指标值均远小于其他两种类型,与TOD理论模式相差甚远;Ⅱ型和Ⅲ型两类站域在区位中心性、人口密度和开发强度上基本相当。Ⅱ型站域和Ⅲ型站域最大的区别在于Ⅲ型站域的经济活力指数和交通中心性指数更高,数值为Ⅱ型的两倍,从一定程度上说明,Ⅲ型站域的TOD各项功能发育程度最高。

根据Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型站域空间功能指数数值,笔者绘制了广州地铁三种TOD站域类型空间分布图(图4)。从空间分布情况来看,TOD站域空间功能指数数值较高的Ⅲ型站域大都分布在广州市中心城区,因为中心城区发展较为完备,地铁轨道交通交会数量多,通达性好,这些站点在轨道交通网络中级别较高,对区域网络的辐射影响力也较强。通达的交通能够吸引各类企业集聚,站点周边通过联合开发模式嵌入较多的商业、商务等多种功能,使站域附近的土地价值对人群的吸引力增强,各种功能地块之间的联系更加紧密,所以,中心城区的TOD站域内部的经济、人口、建筑等功能集聚比近郊区和远郊区的站点更加明显。

为更直观了解TOD站域功能在城市空间中的变化,本研究在广州市地铁线网中分别选取了横贯广州市东西部的线路和纵贯广州市南北部的地铁线路,制作TOD站域的空间功能指数剖面图并进行可视化表达。在横贯东西的线路中,选择广州地铁6号线(浔峰岗站—苏元站)外接广州地铁21号线(苏元站—增城广场站)形成东西样线(图5);在纵贯南北的线路中,选择广州地铁2号线全线站点(广州南站—嘉禾望岗站)外接广州地铁3号线北延段部分站点(嘉禾望岗站—机场北站)形成南北样线(图6)。所选择的地铁线路都经过了三种不同的城市区位,即遵循“远郊区—近郊区—中心城区—近郊区—远郊区”的空间序列。

如图5所示,在东西样线中,TOD站域的空间功能指数呈现“中间高、两端低”的趋势,空间功能指数高值集中在中心城区的站点,如一德路站、海珠广场站、团一大广场站、北京路站等,这些站点处于中心城区越秀区,区位条件优越、发展历史悠久。而穿過广州市东部地区的地铁21号线站点大部分位于远郊区,站点周边尚未进行高密度开发,人口相对稀少,配套设施较为落后。故而,位于样线东侧站点的空间功能指数数值,会比样线中部站点的空间功能指数数值明显降低。

从图6可见,在南北样线中,TOD站域的空间功能指数依然呈现“中间高、两端低”的趋势。其中,空间功能指数高值站点如公园前站、海珠广场站、广州火车站、江南西站等均位于越秀区和海珠区,属中心城区;而空间功能指数低值站点如会江站、石壁站、高增站、人和站等位于广州市北部的白云区和广州市番禺区南部,这些站点离中心城区较远,发展条件较差,TOD空间功能发育并不完善。相较于中心城区的站点,像机场北站、机场南站、广州南站这一类广州市内极为重要的交通枢纽站点,其站域内部的交通功能较强,经济属性、土地利用多样化属性则相对较弱,故TOD空间功能指数值的综合值呈现较低水平。

导致TOD各项功能发育出现差异的因素有很多,首先是区位因素。优越的区位条件意味着更高的土地价格、更高的人口密度和更为繁荣的商业活动,中心城区的站点拥有比近郊区、远郊区更优越的区位条件,因而TOD功能发育最好的Ⅲ型站域往往集中在中心城区最为繁荣的地方。其次是交通因素,交通功能作为TOD模式中的核心功能,TOD功能发育程度较好的站域周边往往有发展成熟的交通路网,且站点周边的各种类型的交通方式耦合程度更佳,故Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型的TOD站域空间功能指数存在高低差异。最后是社会经济因素。经济活力高度依赖于站域内部的发展现状,TOD空间功能发育完善的站域意味着有更多元的城市公共服务功能集聚、更为完善的经济基础设施布局,直接表现为影响TOD站域内的经济活力指数的高低。

三、TOD站域的内部空间结构对比分析

(一)典型TOD站域基本概况

为更好识别Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型这三种TOD站域类型在微观尺度上的结构特征,笔者从三种站域类型中分别选择三个站点作为典型案例进行分析,对比研究三个不同站域类型站点在土地利用特征、空间形态特征和交通体系特征之间的差异(表4)。

番禺广场站(Ⅰ型站)位于广州市番禺区,是广州地铁3号线的起始(终点)站、地铁22号线和地铁18号线的中转站,也是番禺区核心交通枢纽。经计算,该站域交通中心性指数为0.2421;站域周边覆盖了办公、商业、文化、休闲设施,开发强度指数为0.2080,土地利用多样性为0.0208。该站域作为广州“城市门厅”理念的重要实践[30],具备交通换乘、行政办公、商业服务、文化娱乐、生活休闲等多种业态功能。但由于开发时间较晚,与TOD理想模式尚存较大差距,故其六个维度分指数的数值在三个案例站点中处于最低水平。

体育西路站(Ⅱ型站)位于广州市天河区,是广州地铁1号线、3号线的换乘站,快速公交系统(BRT)线路也在此汇集。站域周边公交线网发达,交通中心性指数为0.2880。由于站域临近天河城、广百百货等大型商业综合体,商业氛围浓厚,经济活力指数在3个站域中最突出,达到0.9254。且站域多为高强度的大型商业用地,开发强度指数达0.5964。体育西路站虽被划分为Ⅱ型站,但其得益于天河商圈核心区的高强度开发的区位条件,经济活力指数和开发强度指数在3个案例站点中数值最高。

公园前站(Ⅲ型站)位于广州市越秀区,是广州地铁1号线和2号线的换乘站,毗邻广州市人民政府驻地,区位条件极其优越,其区位中心性指数在三个站域中最高,达到0.8316。而且站域连接北京路商圈,经济活力指数为0.8935。同时,该站域位于广州市老中轴线所在区域,站点周边多为老城区用地,故土地利用多样性指数和开发强度均较高,分别为0.5030和0.5023。公园前站除了经济活力指数较体育西路站稍低之外,其余各项指数数值均处于三个案例站点中的最高水平,反映出Ⅲ型站各项功能发育最为完善,是最接近TOD理论模式的站域。

(二)典型TOD站域的交通体系特征

TOD站域内的公交站点的核密度能够反映在该站域范围内公共交通设施的分布情况。通过计算番禺广场站(Ⅰ型站)、体育西路站(Ⅱ型站)和公园前站(Ⅲ型站)三个地铁TOD站域空间的公交站点数量(图7)可以发现,番禺广场站TOD站域范围内公交站点个数为29个,体育西路站TOD站域范围内公交站点个数为43个,公园前站TOD站域范围内公交站点个数为72个。再利用ArcGIS10.3软件中的核密度工具进行计算,得出以上三个地铁TOD站域公共交通站点的核密度峰值分析图(图8)。计算结果显示,番禺广场站域内公交站核密度值整体较低,呈现西高东低的分布格局,站点的集聚效应初步显现但水平较低。体育西路站域内公共交通站点核密度最高,且沿着广州地铁3号线的走向呈现“倒L型”的分布趋势,呈现较为明显的站点集聚效应。公园前站域内的公交核密度则围绕交通站点的集聚形成分散的高值中心,高值中心外的区域核密度值则很低,站点集聚效应不明显。

路网密度能够反映该站域内路网的状况和街区尺度。利用ArcGIS10.3软件中的线密度工具可计算TOD站域内部的交通路网密度(图9)。计算结果显示,公园前站(Ⅲ型站)站域内的路网密度最高,体育西路站(Ⅱ型站)次之,番禺广场站(Ⅰ型站)最低。其中,体育西路站与公园前站的路网密度峰值接近,但公园前站的路网分布更为均匀。

(三)典型TOD站域的空间形态特征

整合度是空间句法的重要概念之一,代表了某一元素与整个系统中所有其他元素的关联程度[31]。根据空间句法理论,空间整合度是指一个空间在整个系统中的中心性,衡量该空间作为目的地吸引到达交通的能力[32]。空间整合度高表示该空间拓补连接性较好,在城市中可见度较高,中心性越强,越容易聚集人流,商业潜力更好。用Depthmap软件分析三个案例站点的空间整合度(图10),结果显示,三个站域中,地铁站点均位于道路空间整合度的高值区域(即地铁出入口与站域内整合度较高的城市空间基本契合)。但从全局整合度(Integration [HH])和局部整合度(Integration [R3])数值来看(表5),番禺广场站的数值最高,体育西路站次之,公园前站的数值反而最低。就商业潜力和街道活力而言,并未遵循“Ⅲ型站>Ⅱ型站>Ⅰ型站”的规律,反而是番禺广场站和体育西路站两个站点的整合度比公园前站更高。可能是因为Ⅲ型站域的公园前站地处历史悠久的老城区,交通基础设施受城市发展空间的严重约束,整体路网密度偏低,支路网系统性较差且断头路偏多,站域周边路网体系薄弱,所以道路空间整合度不高。而番禺广场站和体育西路站建成历史相对较新,周边的路网有强大的甚至适度超前的规划体系作为支撑,交通线网密度更高、干路网和支路网系统性更强、路网结构也更加完善,所以公园前站的道路空间整合度比体育西路站和番禺广场站略低。

(四)典型TOD站域的空间混合利用特征

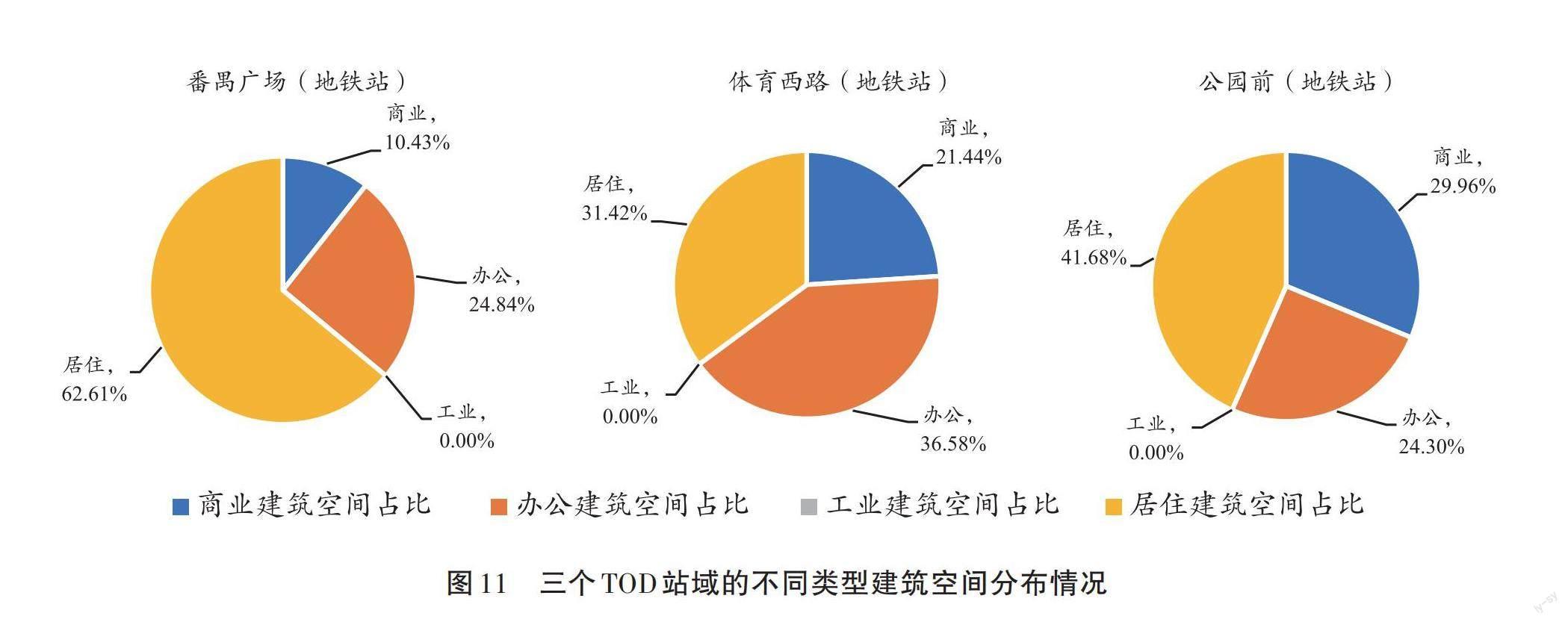

为了解三个典型站点案例站域内部与TOD理念相关的四种主要用地的分布特点和比例,笔者通过百度地图、高德地图,使用ArcGIS10.3软件对三个典型案例站点周边半徑800米范围内的四种类型建筑空间(商业、办公、工业、居住)进行人工识别并赋予相应的功能属性,并计算该四种类型建筑空间的用地面积和占比情况,计算结果如图11所示。在四种类型建筑空间中,三个典型站点周边均以商业、办公和居住建筑空间为主,分布较为均衡,没有工业建筑空间分布;番禺广场站和公园前站两个站点周边800米范围内的居住建筑空间占比最高,三个站点的居住用地占比均达到30%以上,反映了TOD站域内居住功能仍为主导功能。但体育西路站用地类型占比最高的是办公建筑空间,达到36.58%,主要因为该站域靠近市中心和主要商圈,是广州市内商业写字楼最密集的区域之一,商业建筑体量较大。

为反映地铁站域周边地区的多样性程度,本文以建筑功能多样性这一指标来表示建筑空间的混合利用程度。通过统计得到地铁站域周边半径800米范围内各类功能的建筑面积和建筑空间种类数量,测算建筑功能多样性[H],计算公式如下:

其中,[Pi]为表示站域周边第[i]类建筑类别出现的频率,即第[i]类建筑所占建筑面积的比例,[n]为站域周边建筑的功能种类数量。测算结果如表6所示,建筑功能混合度指数最高的站域是体育西路站,为1.3713。公园前站的建筑功能混合度指数略低,测算数值为1.2180。建筑功能混合度指数最低的站域是番禺广场站,只有0.9712。 (五)典型TOD站域的公共开放空间特征

适宜的空间设计是TOD开发理论的主要特征之一[33],营造高品质城市公共开放空间环境十分重要。围绕轨道交通站点布置城市公共空间,可以缓解在高密度开发环境下高楼林立带来的逼仄感,融合和衔接各类城市功能,更多地吸引市民聚集和交流。从三个典型TOD站域中公共开放空间的分布情况来看,主要有公园和绿地两种用地类型。通过对比三个地铁TOD站域案例的公共空间分布情况(图12)发现,三个地铁站周边均有绿地分布,其中Ⅰ型站域的番禺广场站的绿地面积最大且分布集中,主要集中在北侧的平康公园和南侧的基盛万科中央公园,番禺区人民政府内部也有一定规模的绿地面积。Ⅱ型站域的体育西路站绿地面积较小且分散,零散穿插于周边高密度的商业办公用地中。Ⅲ型站域的公园前站的绿地范围则主要来源于人民公园。由此可见,Ⅰ型站域的公共开放空间规模最大,Ⅲ型站域次之,Ⅱ型站域最小。

四、结论与讨论

(一)研究结论

综上研究发现:(1)通过TOD站域空间功能指数的测算,并对2021年6月30日前广州市已建成的220个地铁站域进行空间功能划分,绝大部分的TOD站域为Ⅰ型站域和Ⅱ型站域,TOD功能发育最为完善的Ⅲ型站域仅有6个。从宏观的角度来看,这说明广州市轨道交通TOD开发仍然存在很大的发展空间,其建设需进一步紧密结合“站城一体化”和“高质量发展”的规划理念;(2)从TOD站域功能在城市空间中的变化来看,呈现出“中间高、两端低”沿着“郊区—中心城区—郊区”的样线分布规律,可以说,目前TOD站域开发较好的地区仍集中位于中心城区,郊区TOD站域开发需要进一步提速增效;(3)本文所选取的三个典型TOD站域案例在公共交通、用地功能、空间形态等方面各有特点,一定程度上能够反映出三种不同类型的TOD站域开发情况,其中Ⅲ型站域各项功能发育最为完善,Ⅱ型次之,但三种类型的站域建设均契合了TOD的高密度、多元化的内涵。

(二)讨论

最初提出TOD模式主要是为了遏制美国城市的低密度蔓延、缓解城市交通问题[34],与之不同的是,当前国内许多城市更多需要面临“高密度蔓延”的问题。特别是广州作为常住人口超1800万人的大城市[35],随着粤港澳大湾区城际轨道交通发展,城市地铁TOD将随着粤港澳大湾区轨道交通的一体化发展而出现新的功能分异,TOD的开发也将受到来自区域规划而不是单一城市规划的影响。

《珠三角城际轨道站场TOD发展总体规划纲要》明确提出培育区域级、城市级、片区级等多种TOD功能节点,重点是面向城际轨道站场贯彻TOD理念创新空间发展模式。其中区域级功能节点是指进入区域性中心城市的核心地区或战略性副中心的站场,城市级功能节点是指进入地区性中心城市的主中心的站场,片区级站点是指位于城市的一般性生活社区或城镇边缘新发展地区的站场。而本研究是以城市规划尺度为TOD站域的空间功能水平测度提供实证分析,并发现当前广州市内大部分车站仍有较大的建设发展空间。究其原因,很大程度是因为在形成成熟的TOD规划指引前,城市轨道交通的建设进程和城市土地开发进程并不统一,存在一定的发展“时间差”,因而条件成熟的TOD开发只能选择在区位条件优越、发展历史悠久的中心城区范围内进行“插花式”发展。

当前,广州正研究制定面向2049年的新一轮的城市发展战略规划[36],以新塘站、鱼珠站为例,两者被纳入广州“东部枢纽”建设概念,是未来联动穗莞深、直联湾区、为重塑广州城市发展版图发挥重要作用的战略空间载体。但是在本文的研究中,新塘站、鱼珠站被归为Ⅱ型站域,属于站域TOD空间功能指数不高的一类,原因是本文对TOD站域的功能评价主要是以六个维度分指数进行综合评价,所以即使对于交通功能突出且处于城市郊区的交通型TOD,也可能出现其他功能相对不足的情形,但这类站域在城市群空间构成中是最具有TOD开发潜力的。

为缓解广州市内日趋紧张的存量用地不足的问题,地铁上盖综合开发是未来广州TOD实践的重要切入点。地铁上盖空间通常位于城市最核心的区位,目前广州已建成的地铁上盖的开发项目有万胜围站上盖的万胜广场、汉溪长隆站上盖场站综合体、官湖车辆段大型上盖综合体、磨碟沙车辆段、陈头岗停车场上盖开发、镇龙车辆段上盖开发等。地铁上盖开发体现广州地铁TOD开发迈入“站城一体的TOD 3.0模式”和“站城产人文一体的轨道+生活的TOD 4.0模式”,实现了“轨道交通+多种城市功能”多重耦合,地铁站点本身也发育成为微型城区的服务中心,依托轨道交通推动城市和社区发展的“轨道+城市”融合发展。笔者通过現场调研发现,目前车辆段TOD和普通站点的TOD站域开发在规模、结构和业态上存在较大差别,二者分属两种不同尺度的研究范畴,本文的研究对象并非TOD综合体或是TOD上盖物业,而是聚焦于TOD站域,因此没有开展进一步的分类研究。

综上,关于TOD站域开发和建设有如下启示:首先,依据TOD站域功能的不同,要建立综合、完善、细致的TOD规划指引。其次,基于区域的历史文化底蕴,从交通、区位、人口、开发强度、土地利用、建筑功能等维度细化TOD站域内部空间规划标准。最后,应重点关注地铁TOD上盖开发引导城市结构的整体优化,以期适应城市公共轨道交通发展新趋势。

參考文献:

[1] Peter Calthorpe, The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream[M], New York : Princeton Architectural Press, 1993.

[2] Robert Cervero and Kara Kockelman,“Travel Demand and the 3Ds: Density, Diversity, and Design”[J], Transportation Research Part D: Transport and Environment, 1997,2(3), 199-219.

[3] Robert Cervero, Olga L. Sarmiento, Enrique Jacoby, Luis Fernando Gomez and Andrea Neiman, “Influences of Built Environments on Walking and Cycling: Lessons From Bogotá”[J], International Journal of Sustainable Transportation, 2009, 3(4): 203-226.

[4]中国人民政治协商会议北京市委员会:《北京城市总体规划(2004年—2020年)》,2022年1月10日, http://www.bjzx.gov.cn/zhuanti/20140321/01.html,访问日期:2023年5月3日。

[5] 中华人民共和国中央人民政府:《中共中央 国务院印发〈国家综合立体交通网规划纲要〉》,2021年2月24日,http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5593440.htm,访问日期:2023年5月3日。

[6]夏海山、韩宝明、王琳妍:《中国城市轨道交通TOD建设发展30年回顾与思考》[J],《都市快轨交通》2022年第4期,第2—11页。

[7] George M. Smerk, “A Profile of Transportation in the United States”[J], Transport Reviews, 1981, 1(2): 101-125.

[8] 王颖:《基于TOD视角的轨道交通站域空间形态研究——以广州三个地铁站点区域为例》[D],硕士学位论文,华南理工大学建筑学专业,2021年,第18页。

[9] 同[1]。

[10] 同[2]。

[11] 任春洋:《美国公共交通导向发展模式(TOD)的理论发展脉络分析》[J],《国际城市规划》2010年第4期,第92—99页。

[12] Dominik E. Reusser, Peter Loukopoulos, Michael Stauffacher and Roland W. Scholz, “Classifying Railway Stations for Sustainable Transitions-Balancing Node and Place Functions” [J], Journal of Transport Geography, 2008, 16(3): 191-202.

[13] Guowei Lyu, Luca Bertolini and Karin Pfeffer, “Developing a TOD Typology For Beijing Metro Station Areas”[J],Journal of Transport Geography, 2016, 55: 40-50.

[14] P. Phani Kumar, Ch. Ravi Sekhar and Manoranjan Parida, “Identification of Neighborhood Typology for Potential Transit-Oriented Development”[J], Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2020,78: 102186.

[15] Yamini Jain Singh, Azhari Lukman, Johannes Flacke, Mark Zuidgeest and M.F.A.M. Van Maarseveen, “Measuring TOD Around Transit Nodes - Towards TOD Policy”[J], Transport Policy, 2017,56: 96-111.

[16] 同[1]。

[17] Md. Kamruzzaman, Douglas Baker, Simon Washington and Gavin Turrell, “Advance Transit Oriented Development Typology: Case Study in Brisbane, Australia”[J], Journal of Transport Geography, 2014, 34: 54-70.

[18] Christopher D. Higgins and Pavlos S. Kanaroglou, “A Latent Class Method for Classifying and Evaluating the Performance of Station Area Transit-Oriented Development in the Toronto Region”[J], Journal of Transport Geography, 2016, 52: 61-72.

[19] Carol Atkinson-Palombo and Michael J. Kuby, “The Geography of Advance Transit-oriented Development in Metropolitan Phoenix, Arizona, 2000-2007 ”[J], Journal of Transport Geography, 2011, 19(2): 189-199.

[20] Luca Bertolini, “Nodes and Places: Complexities of Railway Station Redevelopment”[J], European Planning Studies, 1996,4(3), 331-345.

[21]同[13]。

[22]袁瑶、张萍:《上海市轨道交通车站区域TOD类型划分》[J],《综合运输》2020年第5期,第107—113页。

[23] 滕丽、钟楚捷、蔡砥:《广州市地铁TOD站域的空间类型分异——基于“节点—场所—联系”耦合度模型的研究》[J],《经济地理》2022年第4期,第103—111页。

[24] 叶敏、高唱、吴克寒、康浩、王森:《中国城市特色的TOD发展路径探索——以石家庄市为例》[J],《都市快轨交通》2022年第4期,第81—86页。

[25] 苏世亮、赵冲、李伯钊等:《公共交通导向发展的研究进展与展望》[J],《武汉大学学报(信息科学版)》2023年第2期,第175-191页。

[26] 林雄斌、徐媛、董美璇、林堉楠、黄赞、徐可:《大都市公交导向开发的规划与政策:深圳与西雅图的对比》[J],《国际城市规划》2020年第2期,第122—128页。

[27] 王有为:《适于中国城市的TOD规划理论研究》[J],《城市交通》2016年第6期,第40—48页。

[28] 刘泉:《TOD地区规划圈层结构划分的影响要素》[J],《国际城市规划》2017年第5期,第72—79页。

[29] 林伊婷、陈虹、杨家文、黄慧明、林雄斌:《均衡发展背景下优质基础教育资源分布与住房价格的空间关联研究——以广州市为例》[J/OL],2022年11月8日,https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C45S0n9fL2suRadTyEVl2pW9UrhTDCdPD672UYkZSMSmySeuEqS70jR9T6yEEICfJvXupe9sDu4ftPRMwqaPELO-&uniplatform=NZKPT,访问日期:2023年5月4日。

[30] 李天研:《“最快地铁”车站首次亮相》[N],《广州日报》2021年9月1日第A13版。

[31] 蒋晨煜、龙洁:《基于空间句法的城市公共空间整合度研究》[C],2018中国城市规划年会会议论文,杭州,2018年,第2004页。

[32] 段进、杨滔、盛强、王浩锋、戴晓玲:《空间句法教程》[M],中国建筑工业出版社 , 2019年,第38页。

[33] 同[1]。

[34] 同[27]。

[35] 涂端玉:《广州常住人口突破1800万》[N],《广州日报》2021年5月16日 第A2版。

[36] 吳城华:《强枢纽“链”全球城市能级再发力》[N],《广州日报》2023年4月7日 第A7版。

注释:

①广东省住房和城乡建设厅:《珠三角城际轨道站场TOD发展总体规划纲要》[R],2011年。

②《广州市人民政府办公厅关于印发广州市人口发展及社会领域公共服务体系建设“十四五”规划的通知》2022年5月18日,https://www.gz.gov.cn/zfjg/gzsrmzfbgt/qtwj/content/mpost_8313947.html,访问日期:2023年5月4日。

③GHSL是由欧盟委员会发布的数据集,为当今人类活动提供开源免费的评价数据与工具,网站为:https://ghslsys.jrc.ec.europa.eu/。

④广州市城市控制性详细规划图在本文指的是在广州市第二次全国土地调查时期为反映广州市土地利用现状而制定的控制性详细规划图,笔者通过获取谷歌地球(Google Earth)高清影像和百度AOI(Area of Interest)等数据目视解译对该数据进行优化。

作者简介:张秋萌,广州大学地理科学与遥感学院硕士研究生。滕丽(通讯作者),广州大学地理科学与遥感学院副教授。陈信余,广州市城市规划设计有限公司执行规划师。林仰乐、张佳宁,广州市城市规划设计有限公司助理规划师。

责任编辑:刘 颖