苏州市产妇丈夫产后抑郁现状及影响因素调查

2023-08-24王秀霞季彩芳巢丽红

王秀霞,季彩芳,巢丽红,刘 芹,杨 勇

围生期抑郁是指从妊娠开始到产后1年内发生的以情绪低落、快感缺失为核心症状,伴有兴趣减退、注意力下降、苦闷、沮丧、自我评价低等症状的心境疾病,包括妊娠期抑郁和产后抑郁[1-2],涉及人群包括孕产妇及其配偶。丈夫产后抑郁(paternal postpartum depression,PPD)是围生期抑郁的一种表现形式。PPD主要发生在产褥期,产后1个月内可出现症状,1年内都有发病的可能性。国外PPD发生率为1.2%~25.5%[3-5],国内PPD发生率为0.8%~56.9%[6-8]。产妇产后抑郁对婴儿早期发育有负面影响[9-10],同样,丈夫产后抑郁可能会直接或间接影响孩子的发展[11],且PPD影响因素和干预措施尚处于研究中。为掌握苏州市孕产妇及其配偶围生期抑郁症的流行现状,我们于2017年开始实施“苏州市健康市民‘531’行动计划——关爱围生期母婴心理健康”项目,对苏州地区围生期抑郁(包括PPD)流行情况及其影响因素进行了调查,以采取适当的措施预防与控制PPD。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用横断面调查研究方法,收集5个抽样点符合纳入标准的新生儿父亲问卷调查资料进行分析。纳入标准:苏州户籍或常住苏州满1年以上、年龄55岁以下、2021年1月1日—2021年12月31日出生新生儿的父亲。排除标准:丈夫在新生儿出生前已诊断为抑郁症、其他精神类疾病、重度创伤性疾病、个人或者家庭重大变故、不配合、无法沟通者等。

1.2 研究方法

1.2.1 样本量估算

根据文献检索的国内PPD发生率为0.8%~36.9%,预估本地区发生率为17.9%,以95%的可信度,双侧检验Zα=1.96,发生率P=0.179,容许误差δ=0.03,根据公式n=[Zɑ2×P×(1-P)]/δ计算样本量≥658。

1.2.2 抽样方法

采用随机整群加系统抽样方法,在苏州地区东南西北中5个区位、每个区位随机抽取1个县、每县区随机抽取1个社区卫生服务中心,根据社区卫生服务中心上年度管理的孕产妇数量的10%确定样本量,5个点总样本量不少于658人。对抽取到的社区卫生服务中心妇保门诊产后随访时符合纳入标准的对象,按照就诊时间顺序依次编号,编号中末位数为1的均作为调查对象,当调查对象达到该点位管理对象的10%,该点位可结束调查对象的募集。

1.2.3 调查工具

1.2.3.1 爱丁堡产后抑郁量表(Edinburgh Postnatal Depression Scale,EPDS )

因尚无产妇丈夫产后抑郁专用量表,本研究选用爱丁堡产后抑郁量表(Edinburgh Postnatal Depression Scale,EPDS )作为筛查工具。该量表Cronbach′s α系数为0.81,分半信度为0.78。此量表包含乐趣、心境、自责、焦虑、恐惧、应付能力、失眠、悲伤、哭泣、自伤共10个条目,每条目分4个等级,赋值0~3分,0分最轻,3分最重。我国于1998年将EPDS引进汉化,中国《孕产妇心理健康管理专家共识(2019)》将EPDS作为孕产期抑郁筛查首选工具[12]。本研究将EPDS用于产妇丈夫抑郁筛查,参照国内外相关研究[13-14],最佳截止分数10用于父亲抑郁症状筛查,可接受敏感性(89.5%)和特异性(78.2%)[15]。

1.2.3.2 一般资料

产妇丈夫一般资料包括年龄、是否本地人、居住地、是否独生子女、教育水平、直系亲属有无精神异常史、婚姻状态、婚姻满意程度、是否有向新生儿发泄情绪的冲动、居住条件、家庭年收入11项;产妇一般资料包括年龄、教育水平、医疗付费方式、是否本地人、居住地、是否独生子女、孕期对胎儿性别的期望、孕期合并疾病情况、孕期照料者、婚姻满意度、婆媳关系满意度、胎次、本次怀孕有无保胎13项;新生儿一般资料包括性别、出生情况、体重、是否伴严重疾病、是否住院、分娩方式、夜间照料者7项。

1.2.3.3 艾森克人格问卷[15](Eysenck Personality Questionnaire,EPQ)

EPQ包括内外向(E)、神经质(N)、精神质(P)和掩饰性(L)4个维度,共88个条目,分为正向和反向计分两种,正向条目选择“是”计1分,反向条目选择“是”计0分。根据受测者在量表上的得分,按照性别和年龄常模换算得出标准T分,得出受测者个性特点。

1.2.3.4 社会支持评定量表(Social Support Rating Scale,SSRS)

此量表由肖水源[16]编制,包括主观支持、客观支持、支持利用度3个维度,共10个条目,其中8个条目为单选题,选项1~4,计1~4分,2道题为多项选择题。条目总分为13~70分,评分越高表示社会支持越好。本研究量表的Cronbach′s α系数为0.88。

1.2.4 调查方法

本调查为横断面调查,由抽样的5所社区中心妇保门诊10名医务人员培训合格后承担调查任务。刘颖等[17]综合多项国内外EPDS应用研究成果,EPDS应用于产后抑郁调查的常见时间点在产后1周、产后6~8周;Meta分析表明,国际范围内男性产后抑郁一般在产后3~6个月相对较高[18]。本项目把调查时间点设定在产后30~100 d对产妇丈夫进行调查。对纳入研究对象的产妇及产妇丈夫进行面对面调查,问卷当场收回,所有问卷经课题组质控后合格问卷双人录入。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 研究对象一般资料

2.1.1 问卷回收

5个调查点所在辖区2021年在苏州本地分娩产妇6 567人,门诊随访产妇6 292人(95.8%),629名产妇及其丈夫接受调查,回收问卷629份,合格问卷621份,姑苏区(市区)、昆山(东)、吴江(南)、高新区(西)、常熟(北)分别回收合格问卷151、107、121、125、117份。

2.1.2 调查时间点

产后42 d获得536份(86.3%),在产后30 d 获得65份(10.5%),在产后3个月获得20份(3.2%)。

2.1.3 产妇丈夫一般特征

年龄21~53(31.81±4.63)岁;是否本地人:是305人,否316人;居住地:城区265人,镇区133人,农村223人;是否独生子女:是340人,否281人;教育水平:研究生65人,本科284人,专科147人,高中107人,小学18人;直系亲属有无精神异常史:有29人,无592人;婚姻状态:初婚591人,非初婚30人;婚姻满意程度:极其满意188人,非常满意267人,满意23人,一般126人,不满意10人,非常不满意4人,极其不满意3人;是否有向新生儿发泄情绪的冲动:有600人,没有21人;居住条件:租房住116人,自有住房494人,其他11人;家庭年收入:50万元以上33人,30万~50万元188人,15万~<30万元314人,5万~<15万元57人,5万元以下29人。

2.1.4 产妇一般特征

年龄20~43(25.27±4.13)岁;教育水平:研究生57人,本科253人,专科174人,高中135人,小学2人;医疗付费方式:医保520人,自费97人,其他4人;是否本地人:是208人,否413人;居住地:城市241人,乡镇151人,农村229人;是否独生子女:是303人,否318人;孕期对胎儿性别的期望:期望为男孩16人,期望为女孩42人,无所谓563人;孕期合并疾病情况:无合并疾病586人,合并糖尿病28人,合并妊娠高血压3人,合并其他疾病4人;孕期照顾者:丈夫507人,父母46人,公婆51人,保姆6人,自我照顾11人;婚姻满意度:极其满意118人,非常满意265人,满意59人,一般158人,不满意14人,非常不满意7人,极其不满意0人;婆媳关系满意度:极其满意88人,非常满意218人,满意63人,一般218人,不满意15人,非常不满意11人,极其不满意8人;胎次:首孩291人,二孩303人,三孩27人;本次怀孕有无保胎:有193人,无428人。

2.1.5 新生儿一般特征

621名新生儿(单胎),男324人,女297人;出生情况:早产17人,正常产603人,过期产1人;自然分娩 413人,剖宫产206人,其他助产2人;健康状况:正常体重596人,低体重儿11人,巨大儿14人;伴严重新生儿疾病(窒息、中重度先天性疾病等)9人,无严重疾病612人;出生后至调查日期间有住院3人,曾患1次及以上疾病但未住院11人,无疾病607人;夜间照料者:产妇本人124人,夫妻177人,父母89人,公婆80人,保姆78人,父亲29人,多人44人。

2.2 PPD情况

2.2.1 总体PPD情况

将EPDS得分≥10分为丈夫可能有PPD,本次调查中EPDS得分≥10分122人,占19.7%。

2.2.2 不同区域PPD情况

姑苏区(市区)、昆山(东)、吴江(南)、高新区(西)、常熟(北)EPDS得分≥10分占比分别为19.2%(29/151)、19.6%(21/107)、20.7%(25/121)、19.2%(24/125),19.7%(23/117),5组间PPD发生率比较差异无统计学意义(χ2=0.282,P=0.995)。

2.2.3 不同调查时间点PPD情况

调查时间点为产后30 d、产后42 d、产后3个月的EPDS得分≥10分占比分别为18.5%(12/65)、19.8%(106/536)、20.0%(4/20),EPDS得分≥10分的占比呈现随时间延长逐渐增高的趋势,但3组间PPD发生率比较差异无统计学意义(χ2=0.024,P=0.975)。

2.3 PPD影响因素分析

因本研究中不同区域、不同调查时间点所获得的数据,各组间PPD发生率比较差异无统计学意义,因此对数据合并后并进行影响因素分析。

2.3.1 单因素分析

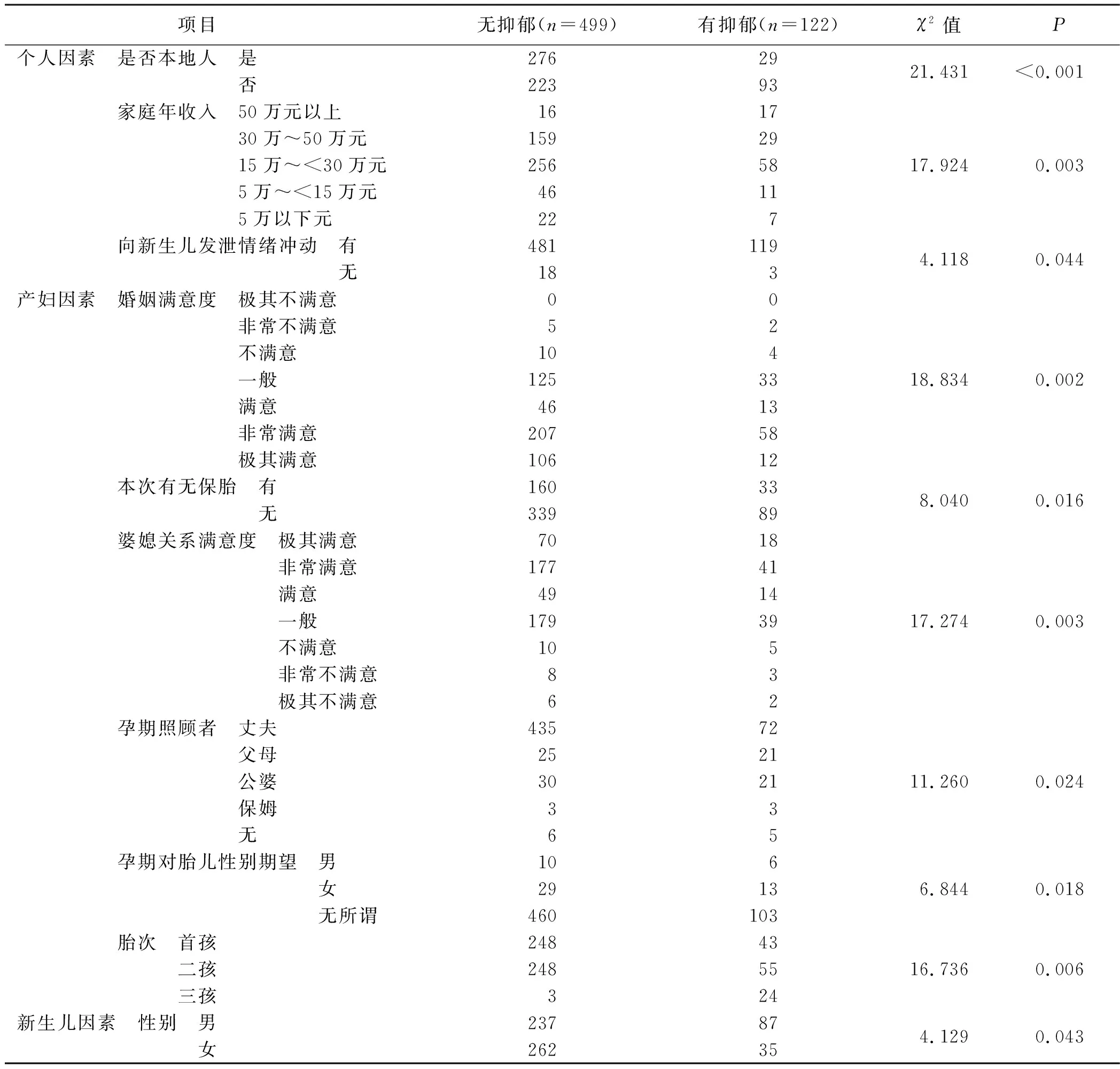

以EPDS≥10分为因变量,以31个分类变量和8个连续变量为自变量进行单因素分析。结果提示,31个分类变量中10个变量有统计学意义,见表1;8个连续变量中2个有统计学意义,见表2。

表1 PPD分类变量单因素分析结果(n=621)

表2 PPD连续变量的单因素分析 单位:分

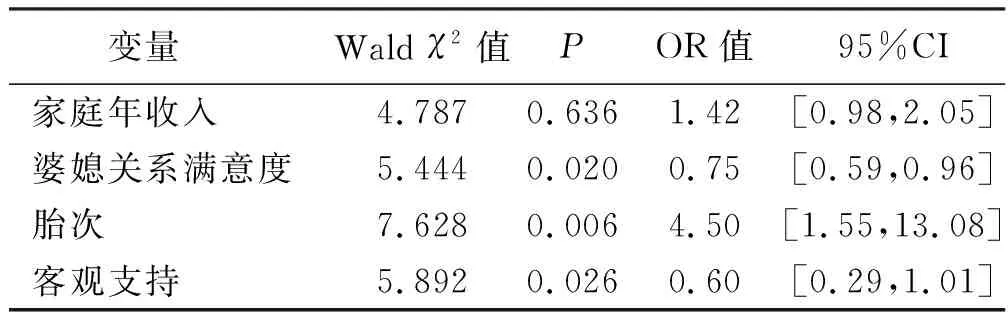

2.3.2 多因素分析

将单因素分析中有统计学意义的12个因素纳入多因素Logistic回归分析,神经质、客观支持按原值输入,其余自变量及赋值分别为:丈夫是否本地人(是=1,否=2);家庭年收入(50万元以上=1,30万~50万元=2,15万~<30万元=3,5万~<15万元=4,5万元以下=5);丈夫曾有向宝宝发泄情绪的冲动(有=1,无=2);产妇婚姻满意度/婆媳关系(极其不满意=1,非常不满意=2,不满意=3,一般=4,满意=5,非常满意=6,极其满意=7);本次有无保胎(有=1,无=2);孕期照顾者(丈夫=1,父母=2,公婆=3,保姆=4,无=5);孕期对胎儿性别的期待(男=1,女=2,无所谓=3);胎次(首孩=1,二孩=2,三孩=3);新生儿性别(男=1,女=2)。采用多因素Logistic回归分析方法,纳入标准为0.05,剔除标准为0.10;多因素回归分析显示有独立统计学意义的变量有4个,分别为家庭年收入、婆媳关系满意度、胎次、客观支持。见表3。

表3 PPD多因素非条件Logistic回归分析结果

3 讨论

3.1 产妇PPD流行现状

苏州地区抽样调查产后30~100 d PPD发生率为19.7%,与采用同一界值点的广州某产后诊所产后6个月内PPD发生率24.1%[13]比较,本研究筛查时间点偏早,可能尚未进入PPD 3~6个月的发病高峰期[19]。有学者应用EPDS对192名新生儿父亲产后抑郁进行筛查,在产后7周采用同一界值点筛查PPD发生率10.0%,因本研究中筛查时间点81.5%集中在产后42 d左右,故2项研究结果具有一定可比性,本研究PPD发生率高于牛津大学报道结果[14]。因界值点和调查时间不同,国内其他研究显示PPD发生率为0.8%~56.9%[6-8],国外部分研究显示PPD发生率为1.2%~25.5%[3-5],可作为一定的参考。基于本调查近1/5新生儿父亲在产后30~100 d内有产后抑郁症状,且随着新生儿出生后3~6个月进入PPD高发期[20],而PPD会直接或间接影响孩子发展[11]。因此,家庭、社区心理支持组织、妇产科和儿科医务工作者,要在新生儿出生后的0~1岁系统保健管理中,在规范做好产妇产后抑郁预防和干预同时高度关注丈夫产后抑郁的筛查和干预。

3.2 PPD影响因素分析与建议

多因素Logistic回顾模型显示有独立统计学意义的变量分别为家庭年收入、妻子对现在婆媳关系满意度、胎次、客观支持。

3.2.1 家庭收入

本研究结果显示,家庭收入是影响新生儿父亲PPD的独立影响因素(OR=1.42),随着家庭收入提高PPD发生率升高。与陈淼等[19]对南京市孕早期孕妇抑郁状况调查中家庭收入对抑郁的影响结果一致。苏州作为准一线城市,经济发达,中等收入群体占比较高,但住房、交通、教育成本高,与低收入人群相比,中等收入人群追求更高的品质生活,承担的社会负担和金融风险较高,主观认同感较低,容易陷入中等收入陷阱;高收入群体可能面临更大的工作压力,导致中等收入和高收入群体产妇PPD的比例要高于低收入群体。张璇等[21]发现高收入、高学历群体存在自评健康陷阱效应,即居民收入水平越高自评健康状况越好,教育水平越高自评健康状况越好,但既是高收入又是高学历的群体,自评健康状况却较低,该现象在国内经济发达地区尤为明显。由于EPDS评分依靠受试者主观自我体验,本研究结果可能亦受该效应影响,在产后保健门诊医护人员如能进一步结合自评与他评量表筛查,将更有利于评价结果的准确性。

3.2.2 胎次

胎次与PPD具有更高的关联强度(OR=4.50),本次调查中二孩和三孩之和占比(53.1%)超过一孩(46.9%),说明新的生育政策在苏州市取得良好成效,有利于苏州市人口结构优化,减缓老龄化速度。但多孩家庭父亲PPD发生率高于单孩家庭父亲(χ2=17.736,P=0.006),这与多孩家庭养育成本增加、照料负担加重、居住条件更显拥挤、家庭情感分配更复杂、各种应激负性事件概率增加等密切相关。作为家庭主要成员的产妇丈夫,如在生育多孩情况下其PPD发生率得不到有效控制,会造成家庭关系紧张和新生儿养育环境恶化,对有多孩生育意愿的人群带来负面影响,干扰国家三孩生育政策实施效果。因此,建议政府出台多孩生育家庭的扶持政策,尤其是卫生保健方面的扶持政策要尽快强有力实施,让产妇、配偶以及其他家庭照护者及时获得心理健康干预服务。

3.2.3 婆媳关系满意度

本研究结果显示,婆媳关系满意度是影响新生儿父亲PPD的独立影响因素,妻子对婆媳关系不满意,造成家庭关系紧张,作为夹在母亲和妻子中间的新生儿父亲,面对亲人之间矛盾调解者这一角色,成为负面情绪的主要承接者,而且往往成为妻子发泄情绪的主要对象,在家庭新增人口后家庭关系重构的磨合期,这种负性刺激会加快丈夫产后抑郁的发生[22]。因此,要积极倡导文明家风和社区调停,发挥社会心理服务体系在家庭建设中的作用,发展第三方志愿组织,动员居住在本社区的医务人员尤其是护理人员参与,及时化解家庭矛盾。

3.2.4 客观社会支持

本研究结果显示,社会支持量表中客观社会支持维度得分与PPD发生率呈负相关(OR=0.60),随着客观社会支持得分增高PPD发生率降低,这个结果与赖敏华等[23-25]研究结果一致;研究中提出,缺乏社会支持以及狭隘的人际关系是产妇丈夫发生PPD的重要因素[26],缺乏家庭支持对PPD有促发作用,家庭支持是客观社会支持的一部分,缺乏家庭支持、家庭矛盾是导致丈夫发生PPD的重要原因。新生儿出生后对产妇提出了更高的要求,除抚养新生儿需要足够的经济基础,配偶的产后抑郁高发性、婆媳关系的复杂性等家庭关系都可促发产妇PPD的发生。社会支持量表中主观支持和支持利用度2个维度未进入回归模型,可能与中国传统男性比较担当、主观承受力较强、善于整合各种资源为所用有关。所以,应注意评估产妇丈夫的客观社会条件,针对较弱的社会支持群体给予重点关注和干预。

4 小结

EPDS应用于产妇PPD筛查且界值点为10分是可行的。尽管PPD尚未成为重大公共卫生问题,但为更好落实国家三孩政策,建议各级政府、社会组织和医疗卫生机构、医务人员和社会工作者应针对各项影响因素有针对性地采取有效干预措施,给予该群体更多的理解和关注、开展积极心理调适和角色转换。本研究为横断面抽样调查,存在一定局限性,如采取队列研究,更适合PPD患病规律及其危险因素和因果关系的判断。