筚篥与巴拉曼:丝绸之路文化交流中的乐器名称考辩

2023-08-23赵慧芳

赵慧芳

对于筚篥与巴拉曼的关系,诸多学者均认为两者有亲缘关系或为同一器。(1)万桐书认为“苇笛与筚篥同类,和田民间古老苇笛巴拉曼,俗称皮皮(pi-pi),有可能是筚篥的对音。从乐器形制与名称,均表明两者之间的亲缘关系(万桐书:《维吾尔族乐器》,新疆人民出版社1986年,第6页);周菁葆也言:“巴拉曼是维吾尔的一种气鸣乐器,它就是古代西域音乐中所使用的‘筚篥’(周菁葆:《丝绸之路艺术研究》,新疆人民出版社1994年,第56—57页);饶文心提到:“(巴拉满)与汉代由西域传入中原地区的筚篥或称管子为同类乐器。”(饶文心:《清代宫廷礼乐中的外来乐器阐释》,《音乐研究》2009年第3期,第52—60页);闫艳认为:“巴拉满,亦作巴拉曼、巴利曼,是一种双簧类气鸣乐器,实乃改良版之八孔筚篥”(闫艳:《筚篥源流考辩》,《首都师范大学学报》(社会科学版)2019年第6期,第155—171页)。清代官修辞书《五体清文鉴》中“管”之词条维吾尔语发音为:“‘bi/la/man’,是指‘筚篥、觱篥’,‘筚篥’也称‘管子’。即《清史稿》卷一〇一所载‘巴拉满’。”(2)故宫博物院藏:《五体清文鉴》,民族出版社1957年,第718页。结合筚篥与巴拉曼在形制、音域、音位的近似性,两者或为同源乐器在我国的传播。有鉴于此,笔者通过对“筚篥”和“巴拉曼”名称之演变、动因、机制,阐释丝绸之路上中原地区与西域各民族之间文化的交流交融。

一、巴拉曼的名称起源与流布

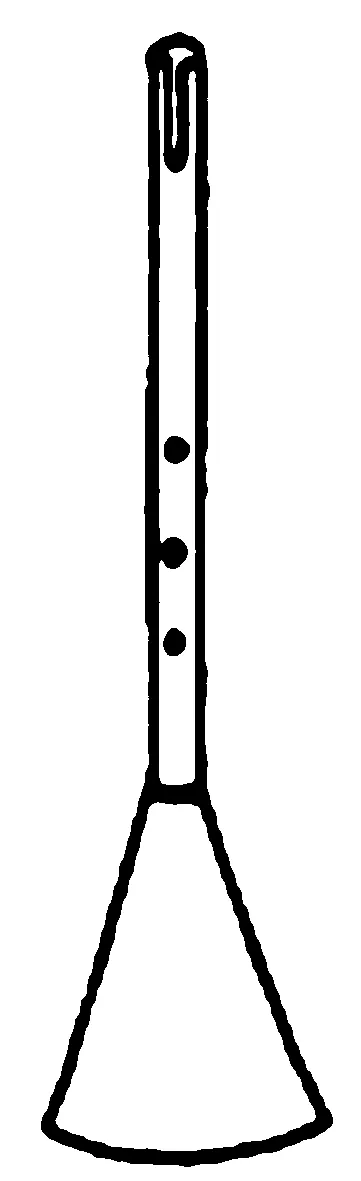

巴拉曼又写“巴拉满”,清代《皇朝礼器图式》载:“巴拉满,木管,饰以铜,形如头管而有底,开小孔以出音。管长九寸四分,上径八分,下径一寸三分。前出七孔,上接木管微丰,亦以铜饰。后出一口,加芦哨吹之,其长二寸七分三厘。哨近上夹以横铜片,两端及管口系绒紃三,共结一环,悬之下端。铜口小环四,垂杂采流苏。”(3)(清)允禄等撰,牧东点校:《皇朝礼器图式·卷九·乐器二·燕飨回部乐》,广陵书社2004年,第421页。

图1 《皇朝礼器图式》巴拉满

1973年出版的《俄罗斯音乐百科全书词典》中,balaman解释为阿塞拜疆的乐器,并在该条目的末端标注balaban。(4)[俄]Келдиш,Ю.В.(ред.).Музыкальная Энциклопедия(Musical Encyclopedia).М.,Издательства советская энциклопедия,1973.С.291.1990年出版的《俄罗斯音乐百科全书词典》中又将balaman词条更改为“balaban”,并对balaman一词作出澄清,称之为阿塞拜疆语和卡拉卡尔帕克语。(5)[俄]Келдиш, Г.В.(ред.).Музыкальный Энциклопедический Словарь(The Russian Musical Encyclopedic Dictionary).М.,Научно-редакионный советская издательства,1990,С.50.另在《新格罗夫音乐与音乐家辞典》上,Balaban亦称balaman/yasti balaman/duduk,是高加索(特别是阿塞拜疆)、伊朗北部和伊拉克东北部的柱形双簧管乐器。(6)[英]斯坦利·萨迪主编:《新格罗夫音乐与音乐家辞典》,湖南文艺出版社2012年,第508页。在Qasimova所做的一份“巴拉班报告”中,提到在阿塞拜疆中西部的Naxchivan、Ganje-Kazak和Karabagh地区,这一乐器最有名的名字是balaman、mey和duduk。(7)[阿塞拜疆]Qasimova, Murada.“Доклад о Балабане.” Student paper(grade 8, school no.177).Baku, 2006.除了在阿塞拜疆,Balaman这一名称在中亚国家也有流传,乌兹别克斯坦西部的一个自治共和国卡拉卡尔帕克斯坦,这件乐器被称为巴拉曼。(8)[阿塞拜疆]Samedov, Alihan.Balaban Metodu.Istanbul:Ege Reklam Basm Sanatlar Limited irketi,2008,p.44.由此可见,巴拉曼不仅在我国新疆地区,在西亚、中亚地区均有流传,且还有多种异称。

追溯域外文献中Balaman及其诸多异称,最早见于土耳其MaragalAbdülkadir(约1350—1435)所著的一本名为Makasidü’l-Elhan的书,其中提到:“Nayçe-i balaban,类似于唢呐类,是用这个来练习的,它的声音柔和而悲伤。”(9)[土]Can .Farkl Müzik Kültürlerinde Mey Çalgs ve ve Toplum Bilimleri Aratrmalar Dergisi, 2019,8(2),pp.1239-1260.根据其形制与声音的描述,应是当下的Balaban。而“nay-balaban”和“nayçe-i balaban”这两个名字反映了当下的名称来源。“çe”后缀是波斯语的小后缀,“nay”源自古波斯语“nada”,意思是芦苇。亚美尼亚的Duduk也被称为“nay”,有“笛”的意思,在土耳其语中经过简化后变成了“ney”,土耳其称“mey”也是由“nay”演化而来。此后的发展过程中,逐渐将“Nayçe-i balaban”这一乐器分化为“mey”和“balaban”两个名称。

20世纪70年代之前,新疆巴拉曼主要在龟兹(今库车)、于阗(今和田)等地流传,随着阿尤甫阿洪老人的离世,巴拉曼在龟兹成为绝响,仅在和田地区有伊盖木拜尔迪·艾散、胡丁百尔地·买托合提、托合提色依提·玉苏普等为数不多的巴拉曼乐人传承,2012年,巴拉曼音乐被列入新疆维吾尔自治区第三批非物质文化遗产名录。

二、巴拉曼与筚篥的语言学关联

对于筚篥的词源,美国汉学家贝特霍尔德·劳费尔(Berthold Laufer)根据《皇朝礼器图式》中记载的觱篥,言其是土耳其部落瓦尔喀之乐,因此将“觱篥”二字考证于土耳其语,提出:“原始土耳其语形式似乎为beri或buri”,(15)转[美]Berthold Laufer.Bird Divination among the Tibetans.T’oung Pao, Second Series, 1914 ,15(1),p.90.并提到H.Va MBERY所著DieprimitiveCulturdesterko-tatarischenFolkes一书中“boru”为“喇叭”。林谦三也认同该观点,强调筚篥应是龟兹语中的外来语——土耳其语“boru”龟兹化后的译音。(16)[日]林谦三:《东亚乐器考》,人民音乐出版社1999年,第379页。boru或有喇叭、角之意,与蒙古语bioriy(喇叭)一词似有相关联系。然Laufer之说有两个问题需要重新审视:其一,即瓦尔喀部并非Laufer所言的土耳其部落,乃是东海女真一部,以此原由求证于土耳其语,认为筚篥的词源为土耳其语boru似乎稍有疏误。其二,《皇朝礼器图式》所绘觱篥为三孔单簧乐器,管身似唢呐有底外扩(图2),自明代以降,“筚篥”在史籍中主要被称为“头管”“管”,因而,此中所载的“觱篥”与龟兹筚篥应为“同名异器”,Laufer根据该形制考证于土耳其的唢呐,略有偏离。

图2 《皇朝礼器图式》宴飨瓦尔喀部舞乐觱篥(17)(清)允禄等撰,牧东点校:《皇朝礼器图式·卷九·乐器二·燕飨回部乐》,广陵书社2004年,第421页。

追溯筚篥传入中原的契机,与前秦将军吕光攻破龟兹相关。《隋书》记:“《龟兹》者,起自吕光灭龟兹,因得其声……其乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、筚篥、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓、铜拔、贝等十五种,为一部。工二十人。”(18)(唐)魏徵等:《隋书·卷第十五·志第十·音乐(下)》,中华书局2020年,第409—410页。此后的诸多文献(19)参见《乐府杂录》:“觱篥者,本龟兹国乐也。”(段安节:《乐府杂录》,中华书局1985年,第31页);《觱篥格一卷》:“考此器原出龟兹。以竹为管。”(段成式:《觱篥格一卷》,载于中国科学院图书馆整理,《续修四库全书总目提要:经部》,中华书局1993年,第643页);《乐书》:“觱篥,一名悲篥,一名笳管。羌胡龟兹之乐也。”(陈旸撰,张国强点校:《乐书·卷第一百三十》,中州古籍出版社2019年,第643页)。等等。以及诗词(20)参见(唐)李颀《听安完善吹觱篥歌》:“南山截竹为觱篥,此乐本是龟兹出。流传汉地曲转奇,凉州胡人为我吹。”(唐)李颀著,王锡九校注:《李颀诗歌校注》,中华书局2018年,第416页。中均有筚篥出于龟兹的记录,龟兹石窟丰富的乐舞艺术也与文献互证,较早的是克孜尔38窟(约公元4世纪)中的筚篥图像(图3)。

图3 克孜尔38窟中筚篥与五弦琵琶(21)《中国音乐文物大系·新疆卷》,大象出版社1999年,第38页。

古龟兹地处丝绸之路要冲,是中西文明的交汇点,而龟兹乐对西域与中原音乐的交融产生巨大影响。唐玄奘《大唐西域记》游历至屈支(龟兹)时记载:“文字取则印度,粗有改变。管弦伎乐,特善诸国”。(22)(唐)玄奘著,董志翘译注:《大唐西域记》,中华书局2012年,第35页。可示龟兹伎乐在西域诸国的地位与影响。隋时,龟兹伎乐虽与吕光攻龟兹之时相比较,其声亦多变易,但仍有“其器大盛于闾干。时有曹妙达、王长通、李士衡、郭金乐、安进贵等,皆妙绝弦管,新声奇变,朝改暮易,持其音技,估衒公王之间,举时争相慕尚”(23)(唐)魏徵等:《隋书·卷第十五·志第十·音乐(下)》,中华书局2020年,第409页。之盛景。

古龟兹地区语言为吐火罗语,并有两种方言,吐火罗语A为焉耆语,古龟兹所用为吐火罗语B,属印欧语系Centum语言,而印度语则是印欧语系印度-伊朗语族。季羡林先生曾言:“最早的汉文里的印度文借字都不是直接从梵文译过来的,而是经过中亚古代语言,特别是吐火罗语的媒介。”(24)季羡林著,徐文堪审校:《吐火罗语研究导论》,商务印书馆2018年,第19页。吐火罗语是以印度婆罗米字母中亚斜体拼写,这也与玄奘所说的龟兹文字与印度文字的“粗有改变”相吻合。

基于对龟兹筚篥的考究,任半塘先生认为筚篥是龟兹语的音译,“东晋前后龟兹芦管入中国,中国名之曰必栗,纯取叠韵双字,以译龟兹音耳。”(25)任中敏:《唐声诗》下编《格调第五·五言十六句〈觱篥歌〉杂考》,上海古籍出版社1982年,第275页。阴法鲁先生则引自语言学家岑麒祥所言,古龟兹语称筚篥为“Vallaki”(巴勒喀),“ki”为语尾,有“微小”之意。按汉语“筚篥”当是古龟兹语的音译,并言新疆维吾尔族所用“皮皮”“巴勒满”与“巴勒喀”亦有关联。(26)阴法鲁:《古代中外音乐文化交流问题探讨》,《中国音乐学》1985年第1期,第39—48页。这一论点将筚篥与巴拉曼在语言学上产生历史关联。而且早期汉译佛经中的b、v二字母不分,藏译经咒中也把梵文的v一律译作b,这是因为在某些古梵语方言中的v和b都曾读作b。(27)聂鸿音:《慧琳译音研究》,《中央民族学院学报》1985年第1期,第66—73页。按学者构拟“筚篥”二字的古音,中古时期应为“jieˇ tiˇ eˇ t”,均为入声韵字,用以接近中古音韵的福州方音读为“baiklaik”,其读音恰与古龟兹语“valla”声韵近似。结合文中所述突厥语“bala”有“小孩”之意,“ki”作为语尾亦表示微小的含义,这暗示了“筚篥”是龟兹语中外来语“Balaban/Balaman”转化而来,而非林谦三先生所言“bore”的译音。

再来看筚篥与巴拉曼在形制、音域、音位上的近似性,以及巴拉曼在西域的广泛分布和筚篥在西方进入新疆的前沿重镇疏勒(今新疆喀什)、西凉(今甘肃酒泉)、安国(今乌兹别克斯坦共和国布哈拉)、高昌(今新疆吐鲁番)、天竺(今印度)等地区的流传,筚篥是由龟兹语中的外来语“Vallaki”的音译有更大可能,其涵义在突厥语和波斯语中都与“小”有相关之意,贴近现维吾尔族流传的“小孩的玩具”,或是声音小的形容。

三、筚篥与巴拉曼名称中的历史与民族渊源

(一)巴拉曼名称中的历史与民族渊源

巴拉曼在民间有“苇笛”与“皮皮”(pi-pi)之称。“苇笛”是根据巴拉曼材质的称呼。笔者在新疆南部和田地区进行田野考察时,所见巴拉曼并非清代文献中所载的木管,而是管哨一体的芦苇材质,由民间乐人采“旱苇”自制(图4)。这种形制在和田文物保管所的清代遗物“和田乐器图葫芦”中也可见到(图5),图中所绘倒置的巴拉曼管哨一体,上下直径基本相同,与当代形制一致,这种形制若为木或竹管在制作上较难实现,说明当时和田民间流传的便是现今的苇制。

图4 伊盖木拜尔迪·艾散(左二)与其侄子(左一)演奏巴拉曼(28)笔者拍摄于2012年。

图5 和田乐器图葫芦(29)《中国音乐文物大系·新疆卷》,大象出版社1999年,第173页。

巴拉曼这种管哨一体的形制,一方面有可能暗示着“礼失求诸野”,新疆维吾尔族民间地区更好地延续了西域双簧乐器的古老形制。另一方面,从生态环境上看,或因新疆和田地区旱苇的获取比之竹、木更为便利,而乐器制作材料的可获得性有助于实现乐器在当地代际传承。

另一个有关于名称所暗示的民族渊源是“pi-pi”。“pi-pi”在维吾尔语中无其它含义,然考究于藏语则有“笛”之意。许莱它《不丹语》字典与史密脱《藏德字典》“pi-pi”解释为“管、管笛”。据林谦三所言,这一词不限于藏语,在阿拉伯、印度、伊朗、土耳其、中国等地区都指阿拉伯系的打合簧乐器(唢呐)。(32)[日]林谦三:《东亚乐器考》,人民音乐出版社1999年,第379页。“pi”一词在中南半岛也有泛指管乐器之意,在中国云南、广西地区,也有多种管乐器音译为“筚”,如“筚、筚建、筚多喝、筚郎叨”等。

吐蕃在与唐朝对西域的争夺中,曾多次据有河西走廊和安西四镇,北庭之战前后(790年),随着回鹘势力的强势西渐,吐蕃政权在天山东部受到重大挫折,被迫退居塔里木南部地区,并将于阗作为统治西域的重要据点持续了半个多世纪,这也加强了历史上的西藏与新疆地区的文化交流,有从藏文译成于阗文的医药巨著《悉昙娑罗》,也有于阗文译成藏文或藏文写作的《于阗国教法史》《于阗国悬记》等。而基于以上吐蕃在葱岭以西与大食的历史交往以及吐蕃政权唐时在西域势力中的强大,或可推测“pi-pi”之称是受到吐蕃语之影响,暗示着巴拉曼可能在吐蕃民族中亦曾流传。

(二)筚篥名称演化过程中的民族文化交融

追溯筚篥于中国的历史名称,起初并非此二字。最早出现为“必栗”,南宋何承天《纂文》中载:“必栗者,羌胡乐器名也。”(40)(唐)玄应:《一切经音义·佛本行集经第二卷·卷十九》,中华书局1985年,第862页。这是这一乐器最初的音译形态。

据文献与图像可知在公元4世纪之时,中西之乐器已在龟兹产生交融,此后吕光带着攻龟兹所获之乐向东入凉州,将龟兹声变之为秦汉伎,后魏太武平河西得其乐,谓西凉伎,筚篥便开始了东传的繁盛之景。甚至在宋代西北有对抗西夏重要的战略城堡“筚篥城”(今甘肃天水甘谷县的城子村),(41)“筚篥城蕃部嘉勒斯博等内附,请补本族军主从之”,参见(宋)李焘著,(清)黄以周等辑补:《续资治通鉴长编·卷一百二十四》,上海古籍出版社1986年,第1118页。西南蜀地的茂州(今四川茂县)有羌人居住的“筚篥溪”(42)“丁酉,名茂州筚篥溪寨为镇羌”,参见(宋)李焘著,(清)黄以周等辑补:《续资治通鉴长编·卷二百七十七》,上海古籍出版社1986年,第2611页。的记载。结合三者地理位置与民族渊源,番部之“筚篥城”、羌人之“筚篥溪”以羌胡之器“筚篥”作为名称来命名,亦非不可能。

《齐民要术》记录了6世纪前黄河中下游地区汉族与少数民族的劳作及饮食,其中有:“熯呼干反菹法:净洗,缕切三寸长许,束为小把,大如筚篥。暂经沸汤,速出之,及热与盐、酢,上加胡芹子与之。”(43)(北魏)贾思勰撰,石声汉译注,石定枎、谭光万补注:《齐民要术·卷九》,中华书局2015年,第1159页。是说将“熯”菜束成似“筚篥”粗的小把,用以料理。而将“筚篥”作为一衡量的参照物,可知筚篥在当时随着民族的交流交融,已逐渐深耕于时人的生活文化之中,为“胡俗”之交融奠定根基。正如陈寅恪先生所言:“唐之胡乐多因与隋,隋之胡乐又多传自北齐,而北齐胡乐之盛实由承袭北魏洛阳之胡化所致”。(44)陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿 唐代政治史述论稿》,商务印书馆2011年,第128页。魏晋南北朝时期,民族大迁徙、大流动的社会政治形势,为我国民族音乐文化的交流交融带来深刻影响。

“筚篥”是按其材质分类之称。《吕氏春秋》载:“昔黄帝令伶伦作为律,伶伦自大夏之西,乃之阮隃之阴,取竹于嶰谿之谷”(49)陆玖译注:《吕氏春秋·仲夏纪第五·古乐》,中华书局2011年,第148页。,讲述了古时伶伦以嶰谿山谷之竹创制乐律之典故。中国至周代便有八音分类法,《周礼·春官·大司乐》载:“大师掌六律六同,以合阴阳之声……皆文之以五声,宫、商、角、徵、羽,皆播之以八音,金、石、土、革、丝、木、匏、竹”(50)(清)孙诒让撰,王文锦、陈玉霞点校:《周礼正义·卷四十五》,中华书局2000年,第1832页。是以竹制乐器名称一般用以“竹”偏旁(如筝、筑、箫、篪、笙等),而“必栗”改为“筚篥”,正是源于中国古代对于“以竹为管”的筚篥所进行的本土归纳分类,也反映了隋唐时期逐渐将龟兹筚篥吸纳于本土文化之体现。

“觱篥”之称出现的特殊现象是在筚篥文学表意之中,多以“觱篥”(51)参见(唐)李颀《听安万善吹觱篥歌》(唐李颀著,王锡九校注:《李颀诗歌校注》,中华书局2018年,第416页);(唐)杜甫《夜闻觱篥》(莫砺锋、童强撰:《杜甫诗选》,商务印书馆2018年,第339页);(唐)白居易《小童薛阳陶吹觱篥歌》(谢思炜撰:《白居易诗集校注》,中华书局2006年,第1673—1674页);(唐)李贺《申胡子觱篥歌》(闵泽平编著:《李贺全集》,崇文书局2015年,第120—121页)。等等。,少以“筚篥”。林谦三先生推测或因《说文》之“觱”字,并结合《通典》注:“儒者相传,胡人吹角以惊马”,以及《诗经·豳风·七月》:“一之日觱发,二之日栗烈”(52)金启华、朱一清、程自信:《诗经鉴赏辞典》,安徽文艺出版社2006年,第362页。中“觱”字的思想(53)[日]林谦三:《东亚乐器考》,人民音乐出版社1999年,第380页。,“觱篥”似乎更能表达出乐器的内在涵义。任半塘先生也提出由“筚篥”变“觱篥”是由外及内的显示,“盛唐创用‘觱篥’,乃因‘篥’而及‘觱’,明明取周诗二字之成文,适满译音需要,於用益巧”,“觱篥”二字之意义便在于“一国文化在融洽外来文化中,于名义上薄施本国色彩,乃常情。”(54)任中敏:《唐声诗》下编《格调第五·五言十六句〈觱篥歌〉杂考》,上海古籍出版社1982年,第275—276页。

以上两位先生之说不无道理,《诗经》之“觱”与“栗”已经为筚篥的音译改写提供潜在基础。北宋自太祖建隆迄徽宗崇宁,雅乐数度改革,至仁宗二年时,命李照以造新乐,“而照自造新乐笙、竽、琴、瑟、笛、筚篥等十二种,皆不可施用。诏但存大笙、大竽二种而已。照谓:‘今筚篥,乃豳诗所谓苇管也。诗云:一之曰觱发,二之曰栗烈。且今筚篥首,伶人谓之苇子,其名出此。’于是制大管筚篥为雅乐,议者嗤之。”(55)(宋)李焘著,(清)黄以周等辑补:《续资治通鉴长编·卷一百十七·景佑二年》,上海古籍出版社1986年,第1057页。李照提出筚篥便是《诗经》中的苇管,乐人称筚篥的簧片为苇子便是基于此,进一步考证了“觱篥”与《诗经》之关联。而作为音乐的“筚篥”走向文学文本的“觱篥”,其过程是双向行进。筚篥走向文学是其自身音乐的成熟,引起文人对其关注,而文人对筚篥乐曲、乐人的主动接纳和了解,是文学走向筚篥的过程,双方在某一个触点相遇,便产生了文学上的表意。由此,音乐维度的“筚篥”走入文学文本的“觱篥”,成就了“觱篥”独特的文学书写形式,并在此后逐渐代替“筚篥”的写法,多记为“觱篥”。(56)(宋)李昉等:《太平御览·卷第五八四·乐部二十二》,中华书局1985年,第2632页。

筚篥的发展与其具有的审美、娱乐、交流等社会功能相关,不仅在宫廷雅乐之中,在俗乐中也占据重要地位。《都城纪胜》瓦舍众伎中记:“散乐,传学教坊十三部,唯以杂剧为正色。旧教坊有筚篥部、大鼓部、杖鼓部、拍板色、笛色、琵琶色……色有色长,部有部头”(60)(宋)不著撰人:《都城纪胜》(外八种),上海古籍出版社1993年,第7页。,可见南宋之时筚篥位于教坊司首部的地位。甚至在宋以前,筚篥便已有“众器之首”之地位。学者潘怀素曾提到:“凡读过中国音乐史的人,都知道琵琶是唐乐的主要乐器,筚篥(弦管)是宋乐的主要乐器。但在当时的音乐实践上,却并不是这样的……在隋唐燕乐管弦合奏上,筚篥才是主要乐器。”(61)潘怀素:《从古今字谱论龟兹乐影响下的民族音乐》,《考古学报》1958年第3期,第95—124页。唐代文献中的“以倍四为度”“须管色定弦”以及白居易诗《小童薛阳陶吹觱篥歌》中“碎丝细竹徒纷纷,宫调一声雄出群。众声覼缕不落道,有如部伍随将军”等详细的描述,都论证了筚篥在唐时作为标准调音乐器,并处于管弦合奏乐中的主导地位。

明代是筚篥重要的转折期,宫廷音乐相比较繁盛时期式微,且随着明晚期商品货币经济的快速发展,商业化、城镇化发展迅速,民间俗曲、曲艺、戏曲音乐蓬勃兴盛。筚篥在名称上逐渐取代其音译形态,成为富有“中华化”的“头管”之名(62)(明)宋濂等:《元史·卷第七十一·志第二十二·礼乐五》,中华书局1976年,第1772页。,但其却已逐渐失去“众器之首”的地位,生存空间下移至民间,竹制管身亦变为“以乌木为之”,材质的变化是时人对其“理想音色”的重构,也是其深植于中原文化之中的实质性改变。延至清代,多简称为“管”(63)(清)康熙、乾隆敕撰:《律吕正义(三)·下编·卷一》,商务印书馆1936年,第101页。“管子”(64)(清)胡彦升:《乐律表微》,景印文渊阁四库全书第220册,台湾商务印书馆1986年,第113页。,宫廷音乐中主要在朝会丹陛大乐、燕飨丹陛大乐、燕飨清乐、凯旋铙歌乐等使用,并成为智化寺京音乐、西安鼓乐、河北吹歌等延续至今的民间音乐中之主奏乐器。

如前所述,筚篥之称经历了诸多变异,其变化并非独立存在,而是作为人类行为整体的一部分,正如巴斯科姆(bascom)关于民俗学的阐释:“音乐反映着发展与变化的问题,所以当你研究音乐时,同样要研究传播、创造、接受或拒绝、融合等过程。”(65)转引自张伯瑜:《西方民族音乐学的理论与方法》,中央音乐学院出版社2014年,第3页。因此,研究这一乐器在发展过程中从汉语音译的“必栗”,到富有中国古代按以乐器分类法之称的“筚篥”,具有文学意象之称的“觱篥”,再到成为宫廷众器之首的“头管”,发展为当下民间音乐中的“管”。其名称背后是其身份、地位、功能的转换,是个体间与文化的发展变化,也是中原固有文化格局对外来文化的包容与气度。

结 语

关于筚篥和巴拉曼的名称语源问题,由于历史悠久、传播广泛,加之古代西域各民族的多元性,只能依据现有史料中的蛛丝马迹剥茧抽丝,梳理其名称的历史关联和发展脉络。本文认为,筚篥和巴拉曼的发展根植于丝绸之路上各民族的交流与交融,其名称的变迁蕴涵着不同民族与历史文化信息。两种乐器为“同源乐器”在不同的时间与层次上的东渐,形成了当代汉族管子与维吾尔族巴拉曼的不同形态。巴拉曼及其别称“Balaban”“pi-pi”“苇笛”,映射出巴拉曼作为一种乐器在不同民族地区的发展过程;筚篥在历史上的“必栗”“筚篥”“觱篥”“头管”“管”等名称演变,则受到丝绸之路民族文化的交融与社会功能变迁的影响。巴拉曼和筚篥名称中蕴含的民族与历史文化信息,充分体现了乐器作为民族文化交流载体的重要性,以及在当代民族音乐文化发展中的价值与启示。