大众体育赛事参赛者的阈限体验研究

——以马拉松参赛者为例

2023-08-23周方祺戴光全

周方祺,许 欣,戴光全

(华南理工大学 旅游管理系,广州 510006)

节事研究作为人文学科领域中的一部分,早期就引入了阈限(Liminality)概念(廖俊 等,2013)。一直以来,体育赛事都是事件及事件旅游研究中比较受关注的领域之一(Getz et al., 2020)。在全民健身的号召下,不断涌现的马拉松赛事深受大众关注。马拉松赛事的成功举办可作为城市的标志性事件,不仅能为举办地带来一定的经济效益,也能给城市的发展带来巨大的社会效益(王海 等,2012)。随着人们生活水平的提高,马拉松早已超越健身这一原始目的,上升为一种塑造自我的哲学行动(于显洋 等,2018)。有研究基于体育健身的社会学理论,对城市马拉松流行现象进行了理论层面的分析(王健,2019);也有研究以拟剧理论为基础,分析参赛者盲目从众和炫耀自我的心理,以及在赛场上展示独特行为和外表的自我呈现行为(崔永衡 等,2016);部分研究从社会学的角度,对青年群体参与马拉松的原因及其收获进行探讨,分析了其中的社会过程(曾远力 等,2017);还有研究基于文化身份认同视角,结合布迪厄的阶级理论,探究城市中产阶级热衷于马拉松的动因(卢天凤 等,2018)。由此可见,除了关注马拉松赛事本身对城市发展产生的正向影响外,对马拉松参赛者这一群体的关注也十分重要,基于此,研究马拉松参赛者的体验具有重要的理论与现实意义。

体验作为一种必须的心理消费需求,是旅游业发展和旅游产品开发的重点,也是旅游理论研究的核心(孙小龙 等,2019)。阈限是指从正常状态下的社会行为模式中分离出来的一段时间和空间(维克多·特纳,2006)。这一概念在节事研究中已有一定的讨论,节事阈限被认为是在各种传统节日和新兴节日中人们所处的阈限状态(廖俊 等,2013)。在阈限体验研究中,节事活动通常被视为逃离日常生活和社会义务的空间,如音乐节(Wu et al.,2020)、大型体育赛事(Peachey et al., 2015)和国内少数民族的传统节庆(马凌,2010)等。阈限理论一般被用于传统节日的特征、功能分析以及节日意义的构建(廖俊 等,2013)。节事作为旅游吸引物在世界范围内蓬勃发展,对节事参与者的阈限体验需展开更深入地研究。而目前从人本主体视角的体验还未得到充分的讨论,鲜有研究从阈限体验的角度探讨大众体育赛事参赛者的体验。故本文提出以下研究问题:1)大众体育赛事参赛者的阈限体验是如何建构的?2)该阈限体验包含了哪些特殊的内容?综上所述,本研究试图从阈限理论的角度,以马拉松参赛者为研究对象,通过扎根理论的质性研究方法,分析马拉松参赛者在赛事中所产生的阈限体验,以期从阈限理论的角度丰富节事体验的研究内容。

1 相关研究回顾

1.1 阈限理论

社会科学中的阈限概念起源于法国民俗学家Arnold Van Gennep 的过渡仪式(Rite of passage)。过渡仪式是个体或社会群体从一个社会地位过渡到另一个地位的仪式,包括分离、过渡和聚合3个阶段,也可以用“阈限前—阈限—阈限后”(Preliminal-Liminal-Postliminal)指称,但前者与仪式本身有关,后者与时空转换有关,其中的过渡阶段即阈限阶段(阿诺尔德·范·热内普,2012;周群英,2023)。Turner(1979)接受了Gennep 的仪式三段论,但与Gennep 关注仪式的动态过程和各阶段间模式化关系不同,Turner重点探索了其中的阈限阶段。Turner将阈限看作是从正常状态下的社会行为模式之中分离出来的一段时间和空间,在该时空中,个人的社会地位发生了特定的、象征性的变化(维克多·特纳,2006)。他指出“阈限”是仪式过程的核心,处于“结构”的交界处,是一种在两个稳定“状态”之间的过渡和转换(维克多·特纳,2006),并将阈限定义为“一种介于日常生活/文化、社会状态、法律秩序、结构性程序之间的中间状态和阶段”(Turner, 1979)。所以,阈限理论(Liminality theory)经由“过渡礼仪”发展而来,是对模棱两可的中间状态(Betwixt and between)的专门性讨论(Turner, 1982)。

阈限状态是2种事物或状态之间更替或交换进程中的过渡状态(维克多·特纳,2006)。阈限阶段中的个人身份在社会层面和结构层面上都是模糊的,而这种模糊性隐含着抵制社会结构的可能性和开放性,即“反结构”特征(Anti-structure)(Turner, 1982)。反结构被视为仪式的本质(张建军,2009)。在阈限阶段,日常生活规范与颠覆性、逆反性的仪式行为相碰撞,通过反结构,人们的地位分化和异质性得以暂时消弭(周群英,2023)。同时,Turner认为“阈限”与“交融”有一定的联系,交融是人们在特定的时空中剥离自己的等级身份从而进入到一种关系平等的状态中(维克多·特纳,2006)。Turner从结构与交融的互动中解释社会过程,既静态解释了阈限前、阈限后与阈限的共时性存在,也动态辩证地分析了“结构—反结构—结构”的社会过程(张帆,2007)。交融是平等个体之间没有差别的领域,结构则是社会地位差异和等级化的制度(Turner, 1982),事件在结构和交融的互动中不断发展。阈限与交融的概念被运用于旅游研究,有学者认为在阈限和交融状态中,等级制身份和社会地位发生了改变,角色和行为发生了颠倒和逆转,人们在旅游活动过程中会变得更加放松、不受约束和容易接受新观念(马凌,2010)。阈限理论发展至今被不断拓展,目前被广泛运用于旅游学、管理学、教育学、心理学等人文社科领域,大大超越了人类学的研究范畴。这些新的研究趋势凸显出阈限理论的强大理论活力,对于分析和研究多种特定情境和事件具有重要价值。

1.2 节事中的阈限体验研究

自从Graburn 将阈限概念引入旅游研究领域后(Graburn, 1980; 2001),学者开始对其展开丰富的讨论。旅游体验阈限是指旅游者在旅游过程中体验到其脱离于社会结构、日常规则,进入到自由、平等、反结构的交融状态(Lett, 1983)。在阈限状态下,游客可以体验到正常生活中很少呈现的情绪和行为上的变化。如Zhang等(2019)认为旅游目的地作为游客暂时摆脱世俗义务的阈限场所,为艳遇这种典型的阈限体验提供了场域;Huang等(2018)探讨了机场作为微观目的地的阈限性质,认为乘客与机场环境的互动能够引发乘客不同的情绪和行为。近年来,学者们开始在更多旅游情境下对阈限体验的形成过程进行分析,如参展商的参展过程(Li et al., 2022);义工旅游者的自我转变过程(Magrizos et al., 2020)。也有研究将阈限视为整体体验中的维度之一,并对阈限的内容进行深入挖掘,如Neuhofer等(2020)提出阈限是体验中的一个独特维度,节事的客观环境刺激了参与者的感官并维持了阈限状态。国内学者从旅游人类学的角度对旅游行为阈限进行了探讨,如,泼水演员的类阈限特征(孙九霞 等,2016),贵州西江千户苗寨“高山流水”敬酒仪式的演变过程(梁子茵 等,2021),旅游嵌入过程中传统聚落现代化所呈现出的阈限特征(陶慧 等,2020)。综合国内外阈限相关研究可知,作为仪式的阈限,研究主要聚焦于整体的发展过程及不同阶段的过渡,而当研究单独关注阈限阶段本身时,更多是从研究对象出发,探讨其在阈限阶段中的特征。

在节事研究中,Getz等(2020)通过事件体验模型,表达了在事件或节事中,参与者的核心体验即阈限体验,该模型展示了参与者与日常生活分离,进入到阈限区域内并沉浸于其中,角色、行为规范与日常行为发生颠倒,最后再次重新回归到日常生活的过程。许多事件都被视为游客逃离日常生活和社会义务的空间。例如,摇滚音乐节(Wu et al., 2020)、同志马拉松(Vuuren, 2014)、文艺复兴节(Kim et al., 2007),为小众群体的自我回归提供了日常之外的阈限空间,使其能够获得自己日常生活中难以实现的放松状态和角色,并开始狂欢式的幻想。国内学者对节事阈限的研究更多集中于传统节事,主要包括民俗体育活动和少数民族的传统节事,如泼水节(王钢,2009)、鲁南春节秧歌(杜靖,2007)、凉山彝族“朵洛荷”(童国军,2021)、福建珪塘“三公下水操”(郭学松 等,2017)和闽台“陈靖姑”仪式(郭学松 等,2016)。在阈限理论视角下,民俗体育活动及其所表现出的文化结构具有特殊含义,不仅是一种简单的肢体活动,更是一种社会结构的文化象征(秦涛,2012)。而一些传统节事则表征出民间社会的观念,表达出人们将日常社会结构打破后对新状态的渴望。

此外,体育赛事作为节事研究中的一个领域,其阈限体验也受到了学者的关注。如罗秋菊等(2014)将亚运会开幕式视为一种公开性的阈限,标志着亚运会的开始,也是对日常生活的打断。大众体育赛事(Mass sports events)是体育赛事的重要组成部分之一。大众体育赛事是以体育项目和不同运动方式为手段,以健身、娱乐和丰富体育文化为参与目的的体育活动形式,其一般不以追求比赛成绩为目的,具有业余性、多样性、开放性及商业性等特点,是一种大规模的集众性活动(任大全等,2006;张燕中,2008;闫晋芳,2016)。近年来有学者开始关注大众体育参与,探索了社会文化表象为民众体育参与带来的阈限体验(王智慧,2020)。马拉松作为一项以跑步为主要内容且兼具休闲娱乐与健身功能的体育活动,是最贴近群众生活的大型体育赛事之一,随着大众对精神文化活动需求的增大,越来越多马拉松业余爱好者开始参与进来,使其成为一种当代的休闲运动形式(郄双泽等,2019)。还有学者发现马拉松作为一种仪式体验,跑者在其中可以体验到孤独感、边缘性和阈限性(Vuuren, 2014)。综上所述,现有研究关注到了体育节事中的阈限体验,也有研究对体育竞赛仪式过程进行分析(谭红春,2010;徐昶楠 等,2016),但大多是分析事件及个体在阈限状态中的特点或表现,没有具体研究参赛者的阈限体验是如何构建和演变的,也没有强调参赛者阈限体验的独特之处,故对于大众体育赛事参赛者的阈限体验仍缺乏充分的解释。对参赛者阈限体验的探索,有助于揭示参赛者在赛事中的表现及重点关注方面,丰富节事体验的研究,同时对于后续赛事组织方提高服务水平和赛事质量具有一定的参考意义。因此,本研究以马拉松参赛者为研究对象,基于阈限理论,对马拉松参赛者的阈限体验的发展过程进行建构,并对其包含的内容进行深入剖析。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

本研究采用非参与观察法,通过实地田野调查拍摄照片、视频,撰写田野笔记等方式记录了活动现场的环境氛围、马拉松参赛者的参赛情景与行为举止等,以半结构化访谈法对马拉松参赛者的参赛感受及其变化等方面内容进行文本数据收集。研究采用扎根理论质性研究方法分析数据,运用程序化扎根理论的3个编码步骤探索马拉松参赛者阈限体验(朱丽叶·M.科宾 等,2008):1)通过开放式编码对原始材料进行分析,形成概念和次要范畴。2)通过主轴编码对次要范畴进行归纳得到主要范畴。3)通过选择性编码建立核心范畴。编码过程由研究课题小组的2名成员共同完成,成员分别进行编码后再次将有歧义的编码内容进行讨论修改,共计经过5轮讨论最终得出现有编码。

2.2 数据来源

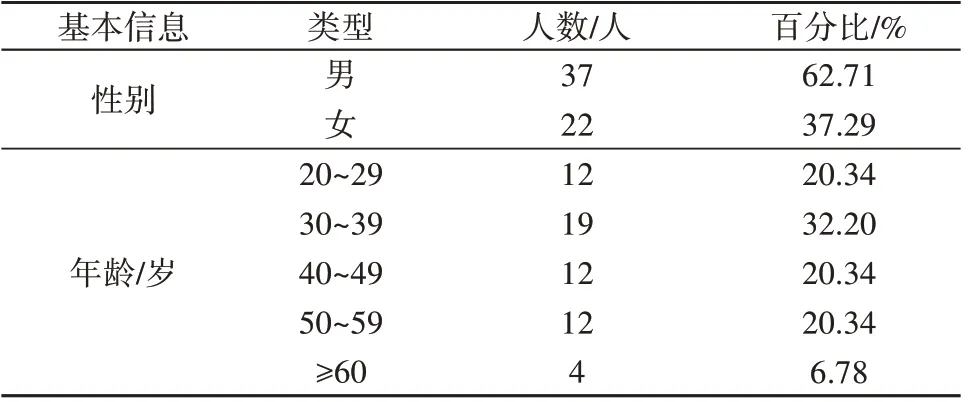

本研究于2021 年5—12 月在广州市范围内针对马拉松参赛者展开调研。由于疫情的原因,2021 年下半年大型马拉松赛事陆续取消,只有一些中小型赛事活动顺利举办,故课题小组调研了中国马拉松大满贯广州公益跑、广州垂直马拉松、小谷围人才马拉松训练营、夜跑竞速赛、戈17 马拉松选拔赛5场中小型赛事。笔者除了前往活动现场进行田野调查,还联系到一些跑者对其进行线上或线下专访。调研中受访者共计59 人,收集访谈记录17篇,文本资料共计10余万字,其中12篇用于编码分析,5 篇用于理论饱和度检验,以确保没有新的范畴和关系出现从而达到理论饱和。本研究受访者中男性跑者37 人,女性跑者22 人,年龄在30 岁以上的占比79.66%,受访者基本都是重复参赛者。详细人口统计特征如表1 所示,对比“2019 中国马拉松蓝皮书”(中国田径协会,2020)统计数据,本研究的样本人口统计特征基本符合蓝皮书的统计数据,说明本研究的调研样本具有一定的可信度。

表1 马拉松参赛者的样本人口统计特征Table 1 Sample demographics of marathon participants

3 扎根理论分析

3.1 开放性编码

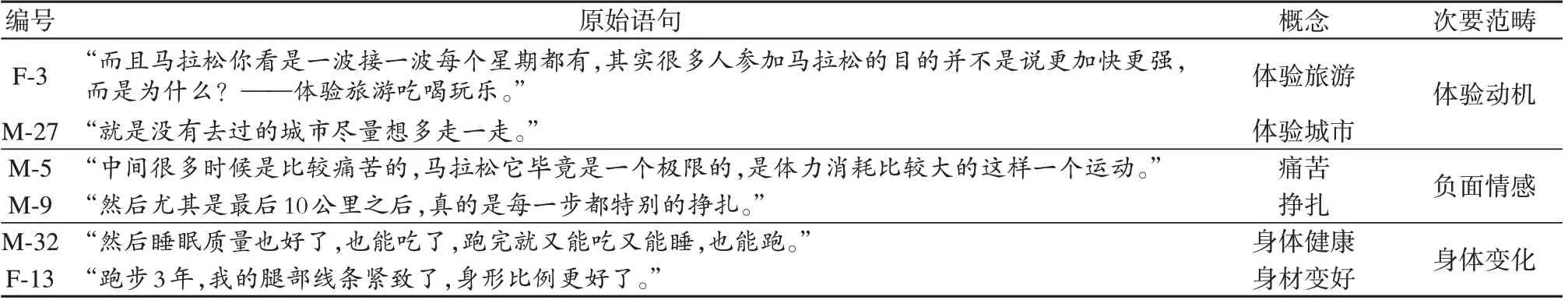

本研究使用编码软件Nvivo11,首先对访谈得到的文本数据进行逐句阅读与文本分析处理,最终提取出241个概念,之后将所有得到的概念进行范畴化,根据概念之间的逻辑关系将相关概念归类至同一范畴之下,并对各范畴进行归纳性命名,共形成40个次要范畴,分别为积极情绪、消极情绪、体验动机、功利动机、心理动机、他人影响、成就动机、个人喜好、身体健康动机、生命动机、顺其自然、社交动机、负面情感、正面情感、回归自我、了解自己、不进行思考、感受客观事物、阶段性分心、控制感、赛中技能、全神贯注、主客观挑战、目标明确、即时反馈、身体变化、性格变化、精神变化、生活变化、观念变化、充实人生经历、专业性提高、展示自我、参赛感受、赛后回归、正面感受、负面感受、再参与意愿、口碑和推荐意愿。开放性编码示例见表2。

表2 访谈文本的开放性编码示例Table 2 The open coding example of interview text

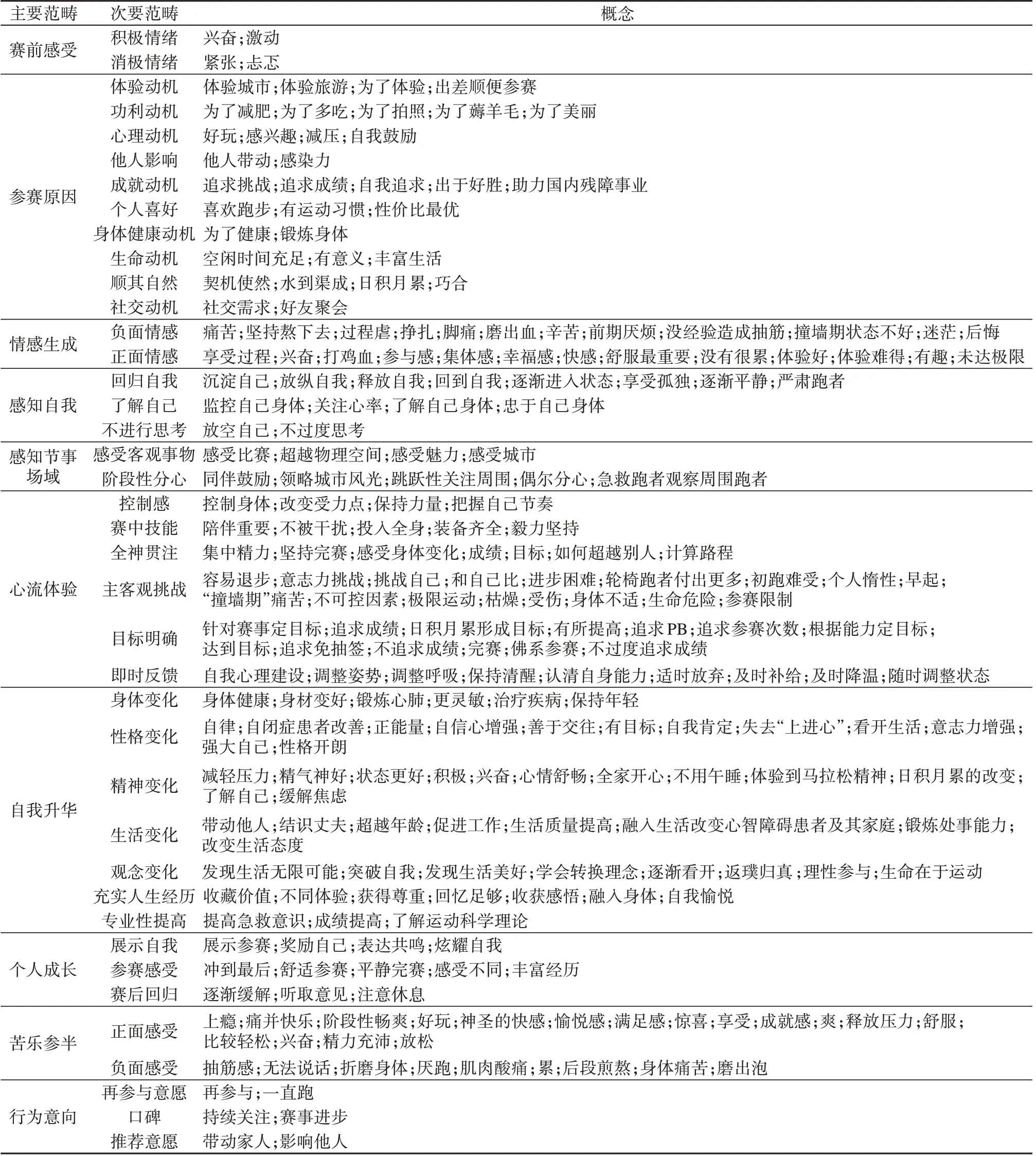

3.2 主轴编码

根据并列和因果等逻辑关系,探索上阶段形成的独立范畴之间的关联,进一步归类出主要范畴并对其命名。将40个次要范畴归纳为10个主要范畴,分别为赛前感受、参赛原因、情感生成、感知自我、感知节事场域、心流体验①心流体验:心流体验是个体从事具有浓厚兴趣的活动时,因完全投入而产生的忘却周围环境、丧失自我意识和时间感,并乐在其中的一种心理过程。、自我升华、个人成长、苦乐参半和行为意向,主轴编码结果如下(表3)。

表3 访谈文本的主轴编码结果Table 3 The axial coding result of interview text

3.3 选择性编码

选择性编码是根据主要范畴之间的相互关系,发展出能够串联和描述参赛者参赛体验的形成过程的故事线,找到一个提纲挈领的“核心类属”后,将其他类属串联并囊括在一个理论范围之内。本研究结合Turner 的阈限理论及“结构—反结构—结构”理论(维克多·特纳,2006),发现可以用“马拉松参赛者阈限体验”来统驭其他所有范畴。

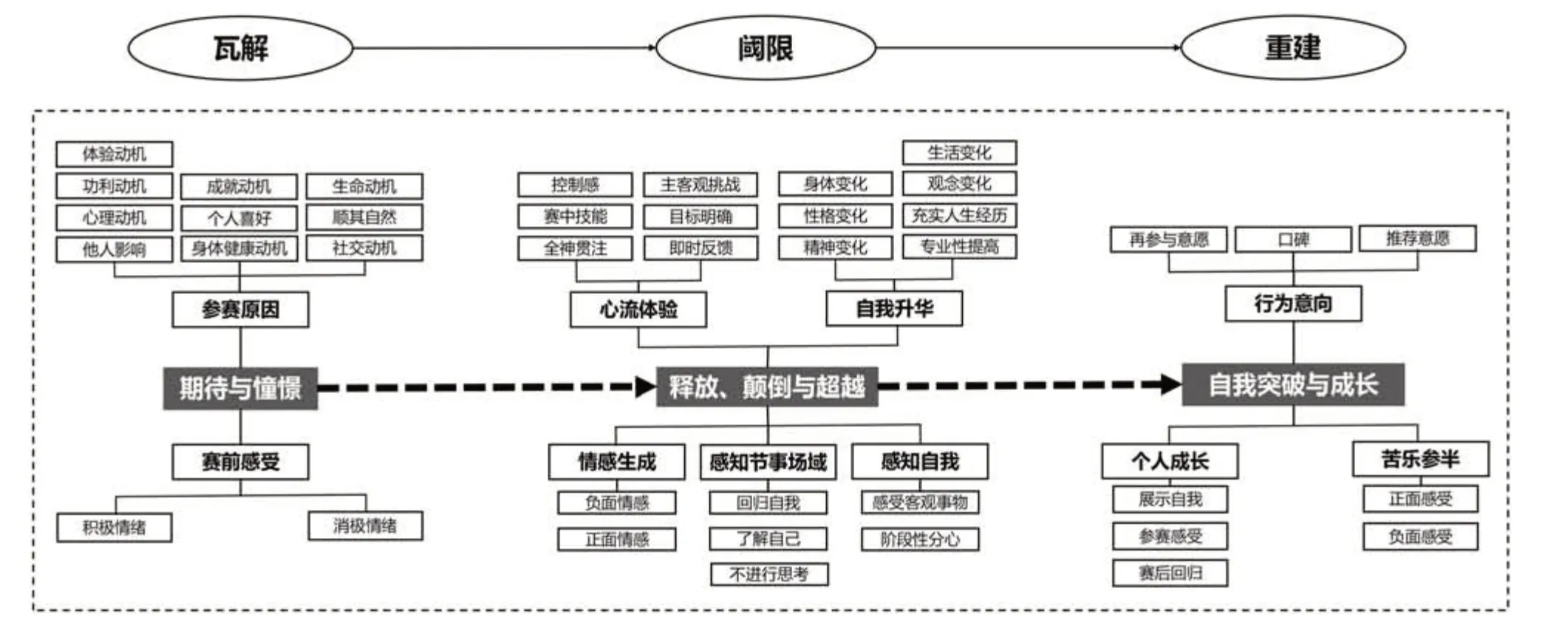

4 马拉松参赛者阈限体验

根据扎根理论的分析结果可知,马拉松参赛者阈限体验的过程可以理解为参赛者离开日常生活的场所前往马拉松赛事场地参赛,在该时空范围内,参赛者通过对固定日常生活的瓦解,回归自我并感知自我,获得暂时性、突破性的个人体验,在阈限空间中达到心流并自我升华,促使个人意识的重建,从而实现自我的突破与成长。因此,马拉松参赛者阈限体验主要历经3 个阶段:固定日常瓦解、沉浸阈限空间以及个人意识重建(图1)。

图1 马拉松参赛者阈限体验模型Fig.1 A model of liminal experience for marathon participants

4.1 固定日常瓦解:期待与憧憬

大多参赛者会为赛事进行一系列的准备,并根据自身具体情况对赛事怀有不同的期待和憧憬。参赛者的参赛动机各不相同,如体验动机、身体健康动机等,但也有部分参赛者提出,参与马拉松赛事是一件顺其自然、水到渠成的事情,并没有刻意建构某一种参赛原因。

“马拉松它不是一个最开始要建构的目标,是跑着跑着就跑成了。”(M-22)

进入赛事准备区域内,赛事现场包括拱门、横幅和计时器大屏幕等布置及装饰,参赛者聚集在拱门附近,或与跑团成员聊天、拍照,或独自进行热身活动,甚至是与陌生跑友搭话闲聊,在准备过程中,参赛者逐渐放下日常生活中所扮演的角色,投入到与常态不同的赛事当中。届时,参赛者产生兴奋、激动的情感,甚至紧张或忐忑的心理。

“刚刚开始跑觉得挺兴奋的,有那么多人一起跑。”(F-11)

“如果它是一场比赛的话,赛前会总是让人稍微有点紧张。”(M-7)

参赛者内心的期盼和到达赛场时感官上所接收到的视觉或听觉享受共同作用,营造了与日常生活不同的氛围。此时参赛者逐渐脱离日常状态,开始向阈限状态过渡。

4.2 沉浸阈限空间:释放、颠倒与超越

从访谈内容和现场观察可以看出,马拉松赛事是一个典型的提供阈限体验的大众体育赛事。参赛过程中,参与者脱离了日常的角色,一定程度上也挣脱了生活的约束,开始感知自我。对于参赛者来说,马拉松赛事的吸引力在于它提供了人们在日常生活中无法体验的释放性、颠倒性和超越性,是一种狂欢体验,从对参赛者的访谈结果来看,马拉松参赛者在阈限阶段主要有以下3个方面表现。

4.2.1 感知与互动 马拉松赛事对于参赛者来说不仅仅是一场比赛,更是一场跑友的盛会。参赛者或与跑团一起参加,或约上朋友一起参加,还有参赛者在外地参赛时偶遇了自己网络上的跑友,这些聚会时刻是参赛者们在此节事体验中的重要组成部分。

“在他乡见到你熟悉的身影时,更加开心。其实世界说大很大,说小很小,在外跑步都会见到熟悉的人……就是一个跑者的盛会。”(F-15)

“在这时候又遇到好多朋友,可能大家一起来吃吃喝喝一起聊天,顺便也就完赛了。”(M-1)

正式鸣枪起跑前,参赛者聚集在起点处,在主持人的组织下,参赛者拍摄集体大合照及视频并高声呐喊欢呼,或喊出赛事的主题口号,形成热情高涨的气氛。

“一进入跑道,就真的是会有一种打鸡血的感觉。”(F-1)

除此之外,参赛者之间存在一定的互动,这种互动超越了身体上的联系,比赛过程中,陌生跑友相遇时会互相加油打气或微笑示意。

“就是交流,这种交流是排除文化的,排除你个人认知的,就是人与人作为生物体本能的一种沟通、一种认知。”(M-23)

4.2.2 释放与宣泄 马拉松作为一项极限运动对参赛者的身体存在一定客观的“折磨”,包括磨脚、腿疼、抽筋等,肉体上的痛苦和疲劳更能带给参赛者参与感和意义感,一定程度上有助于解开人生中的困惑。

“跑马拉松,通常是在你最劳累的时候,你会看透、看破一些东西。比如说你跑着跑着就放下了,发现什么是次要的。你只有触碰危险才能发现安全。你远离了家庭,你才反过来觉得家庭好。所以每一次出去之后,跑了几十公里之后,你还是觉得家里好,如果你成天在家里,你感觉不到,所以这种状态是一种返璞归真。”(M-22)

参赛者喜欢马拉松赛事的原因之一在于,其可以让参赛者身心投入,释放生活及工作中的压力,对日常平淡或无趣的生活进行宣泄。

“工作压力大,我要去解压,跑步是可以解压的,通过有氧的一个运动,他们本来爱发脾气的,跑步之后他们不发脾气,为什么?因为解压。比如容易发脾气的暴躁的人,他通过跑步之后进行一个换气、有氧,他慢慢会减少(暴躁),找到一个出口。”(M-6)

随着赛程的深入,参赛者逐渐沉浸到自己的世界中,回归自我的身体与精神,全神贯注于当前进行的事情,自我目标明确且能收到身体给自己的反馈信号,在这个阶段,参赛者达到心流状态。

“半个小时还属于消耗身体中血液中的糖分,那个时候你的身体还没有被调动起来,你还属于世俗的人,然后逐渐进入到心流的状态,一般是跑步一个小时之后,你身体的劳累来了,因为你要集中精力和力量,专注于腿部,这个时候你不得不放弃家庭(世俗)上的事情。”(M-22)

在长距离的考验中,个人通过身体的痛苦和对当下自我情感的理解获得个人的即时感知,参赛者在赛中挑战自我极限,经历了不同于日常生活的剧烈个人体验与人际体验,从艰难到释然的过程中深度回归自我、重新认识自我,从而达到“心流”。参赛者此时进入的心流是整个阈限阶段的高峰体验,在赛程中以身体的痛苦为媒介,更易于直面自己的内心,通过挑战自己的极限感知自我,在释放自我的过程中回归自我,并在这一过程中逐渐进入状态,沉浸其中。

4.2.3 超越与颠倒 除了释放和宣泄,马拉松赛事给参赛者带来的超越和颠倒日常行为规范,也使其产生独特、刺激和快乐的体验。例如,在日常生活中,男士穿草裙并不合适,但是马拉松赛事却给了这一行为暂时的合理性,参赛者进行反串或者cosplay是为大家所接受的,此举成为一种寻求开心、展示自我的方式,他们将日常生活中需要“隐藏”的部分重新释放出来,自由地表达自我,在这种场域下,违背日常行为习惯本身就是一种突破。

“我穿恐龙(装),还有草裙。自我放纵,其实就是一种娱乐的方式。因为你平时生活,没有那么多机会做自己,这种自我不完全是真的自我,只是说小部分的某些想法。这里就是有机会给你去实现自己想做的一些事,可能平时你也不会去做,只是通过这个事,表达某些这种东西。在我看来,平时的道路都是给车跑的,马拉松就是把这个权利从车上夺回来给人类,让人在城市中去享受这个东西。自我展现,它就是一个展现的舞台,就是你表现自我的一种方式。”(M-23)

除了角色的转换,马拉松赛事还可以实现地位的逆转,无论跑步能力的强弱或者身体是否健全,所有参赛者都是在同一时间内站在同一赛道和同一起跑线上。在阈限阶段,个体超越生活限制,打破自我标签,挑战世俗眼光,所有人共同享受赛事。

“马拉松本来就是一个嘉年华,世界上只有这个赛事,是世界冠军—这个星球上跑得最快的人和跑得最慢的人,假如他们俩能同时报名成功,可以在一条赛道、一个时空上同时起跑,没有第二个赛事是这样的,你举不出第二个赛事,只有马拉松。”(M-7)

“所以当有人去突破,会有更多的人愿意去走出来。如果你刚开始就妥协了,或者是你认为他(组织者)的决定是对的,那就没有很多后面的故事了。无论你是用轮椅当跑鞋,还是穿着各种什么其他牌子的跑鞋,其实核心动力还是这个人(本身)。”(M-5)

在这个阈限空间中,参与者的社会身份被抛弃,并表现出颠倒行为(Currie, 1997),实现了日常生活中难以实现的部分,即在阈限中允许更灵活的社会规则,也接受非传统行为。如,腿部残疾的轮椅跑者可以借助轮椅参赛,视障患者可以在助盲志愿者的协助下正常参赛。同时,普通参赛者同样将他们视为平常人,与他们共同分享赛事感受,共享的价值观给双方带来情感上的亲近与认可,形成了精神上的联结。在这种状态下,参赛者超越了日常的社会等级和行为习惯,在赛事的狂欢中完全释放自己,年龄、社会角色、职业都被置身事外,显示出身份的逆转和更新。同时,也帮助参赛者实现了身体从传统社会结构中的抽离,化解了身体的具身需求与社会结构规训之间的矛盾,在节事中展现出个体原本的最自然的状态。从价值判别层面上看,阈限阶段唤醒了参赛者本真存在的状态,更好地促使个体与社会的沟通交流。在此过程中,参赛者获得关于“我”“我和社会的关系”等本真存在价值的再判断。

4.3 个人意识重建:自我突破与成长

大众跑者一般会在4~6 h 完赛,长时间的运动会给身体带来肌肉酸痛和抽筋等负面感受,但是完赛后的畅爽感和快感带来的成就感、满足感与自豪感则会减轻身体上的痛苦。

“我可以这样说,虽然很累,但是还是挺开心。”(M-9)

“幸福和快乐,都是一种相对的,感受痛苦之后感受快乐,痛并快乐着。”(M-7)

赛事结束后,大多参赛者自身在身体、性格、精神等方面都得到了成长,丰富了个人经历,同时在跑马专业性上也有了一定的提高,不断超越过去的自己,使自我人生得到升华。

“首先身体的各项指标基本没问题了,然后人的精神感觉好很多,现在基本上我都不用午睡了。”(M-12)

“你是在一种浓缩的历史文化、自然和人文的文化里的一次畅游,一次42.195 km、3个多小时的畅游,我觉得太值得了,这种活动非常值得,你可以直面这个城市的人、这种历史。”(M-7)

在马拉松赛事中得到一定的收获后,部分参赛者会将马拉松赛事推荐给周围人,带动他人共同参与。大多参赛者愿意持续关注马拉松赛事并再次参与,甚至将跑马拉松作为自己毕生的追求之一。

“一直跑下去,你要说跑到什么时候,生命不息跑步不止,如果硬要我说跑到多少岁啊,80 岁,如果还能跑得动,那就继续跑。”(M-15)

作为一种指代模糊的、过渡的或时空的中间地带,阈限在一定程度上可以看作是一个自由的空间,它允许参与主体利用文字、身体和想象进行实践(孙卫华 等,2022)。在整个阈限过程中,身体的运动主要集中在中间阶段。这一阶段的象征寓意都是通过参与者的身体运动进行展演和传递(郭学松 等,2016)。在此过程中通常以直觉和理智等精神现象为媒介,以身体实践为表达方式,由此加深对反结构的体验。身体是知觉和理智等精神现象得以产生的媒介,个体首先通过身体体验世界(卢芳芳,2021)。对于马拉松参赛者来说,马拉松是一种通过身体实践实现角色转换和情感表达,并借助运动的形式带动多感官知觉的具身体验。在这一过程中,个体通过身体的实践进入阈限状态直至达到心流,获得个人成长。不同于一般的音乐节和博览会所带来的舒适和轻松,马拉松给参与者的身体带来了更多的痛苦、磨砺与考验。参赛者通过对赛事阈限空间的感知,获得了对赛事整体的感受,该感受往往夹杂着快乐与痛苦,这种痛并快乐的体验是在经历极限的痛苦和长时间的艰辛努力后才能达到的状态,如果身体上的挑战被克服,参赛者会产生成就感,最终自我效能得以提升。

5 结论与讨论

本研究从Turner的阈限理论视角,运用扎根理论的质性方法,探索马拉松参赛者阈限体验的机制,构建了马拉松参赛者阈限体验模型,主要研究结论如下:1)马拉松参赛者的参赛体验可视为是历经“期待与憧憬—释放、颠倒与超越—自我突破与成长”过程的阈限体验,体现出个体在原有日常瓦解后沉浸于阈限空间,最终推动个人意识重建的“结构—反结构—结构”仪式过程。围绕“马拉松参赛者阈限体验”这一核心范畴,得到如下“故事线”:马拉松参赛者带着对赛事的期待和对自我良好表现的憧憬脱离日常结构,通过感知与互动、释放与宣泄、超越与颠倒的形式沉浸其中,最终获得苦乐参半的体验,同时获得自我成长,并有意愿将这份体验进行推广与传递。2)大众体育赛事参赛者的阈限体验中出现了在其他类型节事中难以产生的心流体验和自我突破,使得这种阈限体验变得更加独特难忘、有意义。日常生活与赛事的差异给参与者带来了一定的“颠倒感”,这种反差帮助参与者沉浸于赛事中,产生心流,为参与者带来畅爽感和释放感。此时,阈限体验也为个体逃离正常社会身份和社会规则提供机会,为非传统行为提供了可接受的超越社会空间(Sharpe, 2008)。在该阈限空间内,社会规则被挑战或打破,参赛者重新感受自我、回归真实本我,认识到更真实的自我,当活动结束后,参与者并不是完全回到自己原来的模式和身份,而是从中获得了新的感受或感悟,从而产生自我突破与成长,使原始身份与新身份共生共存,成为一个更好的个体。

马拉松阈限中的体验和容纳度为参赛者提供了一个能够聚集在一起不受日常行为规范限制的超越空间,并使参赛者体验到意想不到的、兴奋的、自发的庆祝和关系,形成了群体的“共睦态”②共睦态:共睦态的概念源于社会学与人类学研究中的“Communitas”,Turner提出的“Communitas”现象是在仪式中的阈限阶段出现的。在阈限期内,受礼者彼此之间往往会形成一种同志关系和平等关系,世俗的级别和地位之分消失了,甚至呈现某种被同化的趋势,最终形成一种被其称为反结构的、彼此交融的共同体。Turner强调,共睦态是关系的一种形式,是有具体性、历史性、特异性的个体之间的关系。,这种共睦态是与日常的社会结构完全相反的概念(维克多·特纳,2006)。在这种共睦态中,个人和群体在世俗中的身份和地位被剥离,不再受社会结构的捆绑与束缚,形成“无地位区分”的状态,这与赵红梅(2008)的观点相一致。在赛事中参赛者相互学习技能也是另一种层面的自我充实与突破,群体通过集体通感释放了巨大的能量,人们彼此相互安慰鼓励,助力自我升华并重新积极融入世俗空间,这一结论也与吴少峰(2019)相契合。而本研究认为,作为一种体育形式,身体最直接感受到赛事的空间并与自身情感相连接。在马拉松参赛者的阈限体验中,身体上的感受是阈限体验的铺垫。从具身的角度来看,“身体”与“认知”不可分割,“身体”被视作是人类行为的限制性前提条件,而行为也反过来对“身体”产生影响,强调身心一体,即人的心智、身体和情境不可分割(吴俊 等,2018;马天 等,2020),故个体的体验是心智、身体和环境相互作用的结果,而不是单纯的心理感知。所以马拉松参赛者的身体实践不再单纯是跑步这一简单的过程,其身体原始的直觉意识也经物质身体实践转化为有意义的、有逻辑的知觉意识。同时,当身体的痛苦达到一定极限,个体在自我激励的过程中使得挑战与技能平衡,从而生成心流体验,帮助主体知觉意识获得新的认知。从心流的角度来看,马拉松参赛者在阈限体验中产生了独有的状态—心流,在赛事中产生的心流使个体更沉浸于该阈限空间,且使其参赛体验更加深刻而富有意义,构成了个体独享的“乌托邦”。反过来,心流的获得很大程度上也推动了参赛者通过身体、意识和情感塑造新的认知体验,将自我认知赋予客观世界,并为个体重新回归社会生活奠定基础。

本研究的创新点在于立足大众体育赛事的情境,对马拉松参赛者的经历和体验进行解读,阐释了马拉松参赛者阈限体验的建构过程,丰富了阈限理论的研究内容。与其他阈限体验的不同之处在于,参赛者在其阈限体验中产生了心流体验和个体的自我突破与成长,这是在其他类型节事体验中难以产生的,故本研究的理论价值在于补充了节事领域中体育赛事参赛者体验的相关研究。本研究构建的参赛者阈限体验概念模型清楚地展现了各个阶段参赛者的表现,识别出参赛者行为的关键维度,为后续的大样本数据实证研究奠定了基础。本研究的实践价值在于,通过对马拉松参赛者的访谈,了解到业余参赛选手对于大众体育赛事的看法,对赛事的组织者如何通过政策支持、资金扶持和宣传推广等方式营造浓厚良好的赛事氛围有指导作用。本研究的不足之处在于,囿于理论积累和知识储备,扎根理论的编码过程及模型的构建可能存在主观性和片面性。同时本研究基于对马拉松参赛者的深度访谈,小规模样本可能不具有极强代表性,研究结果未经过大样本的检验,未来研究可以对理论模型中的维度和范畴进行概念化,使用大样本数据实证检验本研究中的理论模型,确定维度间的具体机制关系,借助其他大众体育赛事对本模型的普适性进行检验。