高端人才流动的网络关联特征与影响因素分析

——对长三角地区高端人才流动的观察

2023-08-23王秀梅黄春晓许宏福杨志强

王秀梅,黄春晓,许宏福,杨志强

(1.广州市城市规划勘测设计研究院 a.规划设计一所;b.国土综合整治与规划设计所,广州 510060;2.南京大学建筑与城市规划学院,南京 210093;3.广东省城市感知与监测预警企业重点实验室,广州 510060)

20世纪中期以来,随着高快速交通和信息技术的发展,要素跨区域流动加速,区域格局被加速重塑,“时空压缩”效应(Harvey, 1990)及“流空间”(space of flows)(Castells, 1996)等理论相继兴起,“中心地”也多被“中心流”所取代(Taylor, 2004),展现其多维邻近性和网络化(张京祥等,2019),甚至涌现出“距离的死亡”(Cairncross, 1997)等论断。基于上述背景,人力资本的流动也随之不断加速。人才的合理流动,能为地区带来知识积累与创新合作,可以在适合的条件下转化为城市创新网络的经济发展动力(马海涛,2017;孙博 等,2021)。正因此,人才地理流动及其影响机制成为地理学和社会学的研究热点(侯纯光 等,2019;姜炎鹏 等,2021;谢圆圆 等,2022),其较好地诠释了高快速化和信息化背景下全球经济空间流动现象。

目前,关于人才流动方面的研究,多关注跨国流动(刘晔 等,2013;马海涛 等,2019),其研究范式也经历了从人才流失到人才环流的转变(Bhagwati et al., 1974; Jons, 2009;马凌 等,2022)。近年来,部分学者开始关注全国范围内的省际流动现象(周亮 等,2019)及其影响因素(李瑞 等,2013;徐倪妮 等,2019;崔璨 等,2022),揭示了自然环境、经济基础、政治环境、创新环境和文化教育不同程度地影响着人才空间分布和时空格局演化。整体上国内人才地理学的研究以国家及省级尺度为主,鲜少针对城市间的人才流动展开探讨。然而,从研究国家和省域尺度的人才流动,转向深究城市尺度的人才流动,更有利于明晰区域内部的特殊性及其背后的影响因素。近年国内学者开始关注到基于城市尺度的人才空间格局与流动特征,但鲜少关注人才再次择业的空间流动,虽有学者基于地级市尺度探讨高端人才社会空间格局及演变规律(王秀梅 等,2021),却未涉及高端人才的空间流动,有学者刻画了城市尺度的高校毕业生流动空间格局(崔璨 等,2022),但仅聚焦初次就业阶段的流动。实质上,国家及省域尺度一定程度上泛化了地方空间的概念,流动空间并非简单地消灭了地方空间。资本虽具有“高流动性”,但承载人类经济社会活动的空间仍然是有边界的(Amin et al.,1994),地方空间仍然具有重要意义。尽管在全球化背景下连接性弱化了空间邻近性(沈丽珍 等,2009),在人地关系不断重塑的过程中,人类作为有情感寄托的个体,依然未淡化对具有特定意义的地方的依赖和认同(吴悦芳 等,2019)。人口流动的空间邻近性取向,也更加显化了地方化或地域化的重要性。

近年来,学者们开始强调人才流动空间的地方性(聂晶鑫 等,2018;王一凡 等,2021),但所关注的流动阶段不甚完整,多局限于升读大学和初次就业等阶段。就业后的再次择业作为具有重要现实意义的阶段,同样具有重要的研究意义,但目前关于再次择业的人才流动研究鲜少,仅针对企业经营管理人才(朱鹏程 等,2020)、长江学者与杰青(黄海刚 等,2018)等对象的再择业地理流动问题展开过研究。因此,本研究拟从城市尺度入手,通过履历分析法、问卷调查法和空间分析法,开展涵盖人才初次择业、再次择业全阶段研究,揭示高端人才这一重要社会群体的空间流动规律,思考其流动对区域城市网络构建有何意义;区域城市网络的构建,如何触动缄默知识伴随高端人才合理流动;揭示城市顶端创新力爆发在怎样的城市与地区,将来会爆发在什么地区,以期获得高端人才区域格局方面的新认知以及未来区域发展启示。

1 研究对象与研究方法

研究以地级市为研究尺度,选取“两院院士”“长江学者”以及“杰青”等涵盖了各年龄层次和各领域的我国境内外具有代表性的高端人才,探讨我国创新能力最强、吸纳人才最多的区域之一——长三角核心区的高端人才地理空间流动格局,分析其人才流动规律及其影响因素。

本研究主要研究方法与数据来源如下。

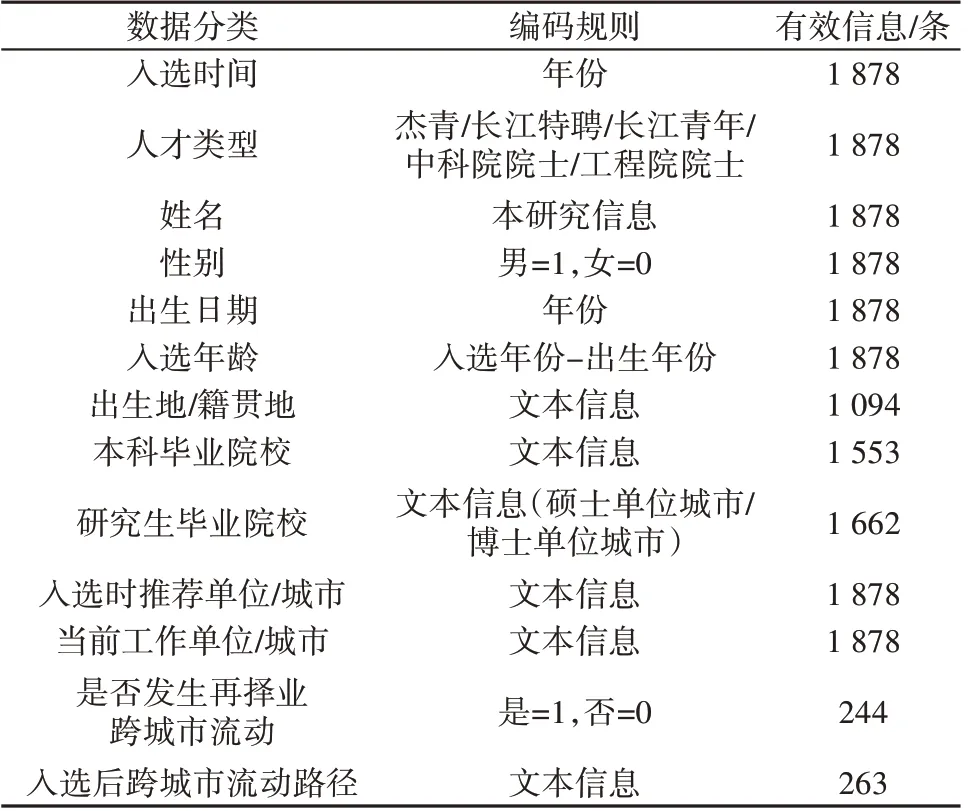

一是基于履历分析法(Curriculum Vitae)构建高端人才数据库。首先,从中国科学院①http://www.casad.cas.cn/、中国工程院②https://www.cae.cn/、教育部③http://www.moe.gov.cn/和国家自然科学基金委员会④https://www.nsfc.gov.cn/等官方网站,分别获取1955—2019 年“院士”、1998—2019 年“长江学者”与1994—2019 年“杰青”等各批次名单。其次,通过高端人才(曾)就业单位官方网站检索、在搜索引擎中以“高端人才姓名+个人简介”等关键词检索等方式,搜索高端人才的个人简介与履历,筛选出其入选相关高端人才计划后,工作地曾在或当前在长三角核心区的样本,择业、再择业地理流动时间截至2020年。最后,剔除各类人才重复的样本,筛选出长三角核心区范围内高端人才1 878 人次。囿于网络数据的可获得性,本研究对于未能找到有效信息的部分履历数据,做缺省处理。高端人才数据库的编码规则和具体数据情况如表1所示。

表1 高端人才履历数据库的数据分类、编码规则与有效信息数量Table 1 List of data classification, coding rules and effective information quantity of high-level talents' resume database

二是问卷调查法,在质性研究的基础上,辅以问卷调查,分析高端人才流动的影响因素。本研究采取邮件发放问卷的方式,共发送邮件一千余封,回收有效问卷97份。尽管有效回收数量不高,但经分析,所回收问卷的年龄结构、性别结构、人才类型和城市分布比例等,均与本研究所构建的长三角核心区履历数据库中的比例大致相同,基本能够反映高端人才流动的影响因素。

三是空间分析法,基于本研究构建的高端人才履历数据库,运用ArcGIS 10.2 软件,通过统计分析、地理计算等方法,从出生地、就学地、初次择业地、再次择业地等方面,对高端人才流动的空间关系进行描述、分析,并对分析结果进行可视化,增强研究结果的直观性。

2 高端人才流动的网络关联特征

2.1 初次择业的空间取向

地方依恋往往出现在能产生特殊的社会文化特征区域,其人地互动过程极具复杂性(郑昌辉,2020)。地方依恋指人对地方的依附与认同(Stedman et al., 2004),是一种人与特定地方的情感联系,正是此种情感联系的存在,地方空间成为主导性的社会空间(马学广 等,2011)。高端人才的初次择业过程中,表现出较高的地方依恋现象,具体表征在出生地的地方情感牵引以及学习场所的学缘关系延续两个方面。

2.1.1 出生地的地方情感牵引 出生地是个体首次且往往较长时间进行社会化互动的地方,是其重要的情感关系和社会资本承载地。基于出生地的邻近流动,有助于降低社会迁移成本,是人才初次择业的重要选择路径。当出生地或其所处城市群与高收益、高宜居性相耦合时,地理邻近效应会进一步增强。长三角核心区的高端人才,从出生地到就业地的迁移表现出较强的地理邻近效应,其出生地分布以浙江省、江苏省和上海市(占比超过一半)及其相邻省份(安徽省占比6.6%、山东省占比5.9%、福建省占比3.3%)为主,鲜有出生地位于西部地区的,四川籍人次仅29 人,陕西籍与重庆籍略高于10人,其余城市均未超过5人,青海省与西藏自治区无分布(图1)。

图1 2020年长三角核心区高端人才出生地空间分布Fig.1 The spatial distribution of high-level talents household registration of the Yangtze River Delta in 2020

从人才类型来看,出生地的地方情感牵引作用从高到低依次为两院院士、杰青和长江学者。长三角核心区的两院院士中,出生地为长三角地区的占比约60%,总体呈下降趋势,但仍居三类高端人才之首,2000 年高达68.6%,2020 年依然接近60%。长江学者与杰青的这一占比则约50%,长江学者从2000 年占50.8%上升至2010 年的51.3%,而后于2020年降至45.2%,杰青则从2000年接近60%下降至2010年的55.3%,2020年跌至46.2%。

随着城市规模等级的提高,出生地的地方情感牵引力一定程度会被弱化。上海市作为长三角核心区高端人才最集聚和城市规模等级最高的城市,其高端人才的出生地分布范围相应也最广,除相邻省份外,出现较大规模远距离跃迁,有较大比例来自中部湖南省与西部四川省。浙江与江苏省的高端人才就业地与出生地同省的比重均较高,分别约为49%和40%,而上海市高端人才的上海籍比重却仅为8%。浙江省高端人才出生地于云南、贵州、广西、新疆、陕西和黑龙江等均无分布。

2.1.2 学习场所的学缘关系延续 当个人的经历、社会关系和情感与地方深切连结,该地便成为具有特定情感意义的地方(Stokowski, 2002)。个体曾就读的高校或从事科研工作的场所,往往是其成年后身份构建的重要场所,也是就业之前生活时间最长的地区之一,因此个体的学习场所是承载其地方依恋的重要载体。依托学习场所形成的地方情感、科研关系及其关联的场所塑造了个体的安全感与舒适感。因此,教育背景是人才流动决策的重要影响因素之一,毕业后初次择业流动的地理邻近效应显著,尤其当个体的就学地所在城市或城市群发展水平较高时,学缘关系延续的现象更加显著。作为全国发展水平最好、教育最为发达的城市群之一,长三角核心区中学缘牵引择业现象显著,高端人才就业与就学的历史关联性较强。苏州和无锡等行政等级不高的非省会城市,凭借着一流高校与一流学科,吸引了较多曾在本校就学的高端人才驻留。

近二十年来,长三角核心区高端人才中,“就业”“就学”同单位的占比长期接近50%,“就业”“就学”同城市的比重持续位于高位且在60%上下波动(表2)。由于高端人才主要集聚于省会和直辖市,且其占比远高于其他非省会城市,因此就业就学单位同城市与同省的比重相近。此外,高端人才从研究生就学城市向就业城市迁移相较于大学就学城市向就业城市迁移更为明显。这主要归因于,近二十年来,部分高端人才本科就读于长三角地区之外的非985 或211 高校,通过硕、博士考取或保送至更高层次的高校实现人生阶段的重要跃迁,众多一流高校分布且经济发展水平高的长三角地区成为其重要选择,对这一部分人才截留,一定程度降低了人才本科就学与就业同单位或同城市的比重。

表2 2000—2020年长三角核心区高端人才就业与就学单位关系Table 2 The relationship between place of work and school of the High-level Talents in the Yangtze River Delta during 2000 to 2020

长三角核心区学缘关系延续牵引作用的重心呈现逐渐向西、向北移动的趋势。2000 年以来,“就业”“就学”同省比例的重心持续向西、向北移动,最终以位于西北部的双一流高校较多的南京及其周边城市的比例最高(图2)。近年来,买不起“天价房”的压力一定程度影响一线城市对人才的吸引作用。随着长三角核心区新一线及发达二线城市的基建水平提高,以及引才政策陆续出台,其人才吸引力快速上升,吸引了部分选择在长三角地区就业但被上海高生活成本“劝退”的高端人才。江苏省坐拥众多高层次高校,苏南多市经济发展水平国内翘楚,人才截留作用较强。浙江省双一流高校少,高端人才的粘滞作用相对较弱,同时,近十年来浙江大学吸引高端人才力度较大,吸引了较大规模无本地高校就学经历的高端人才,对就业就学同省比重具有一定的稀释作用。

2.2 再次择业的行动网络

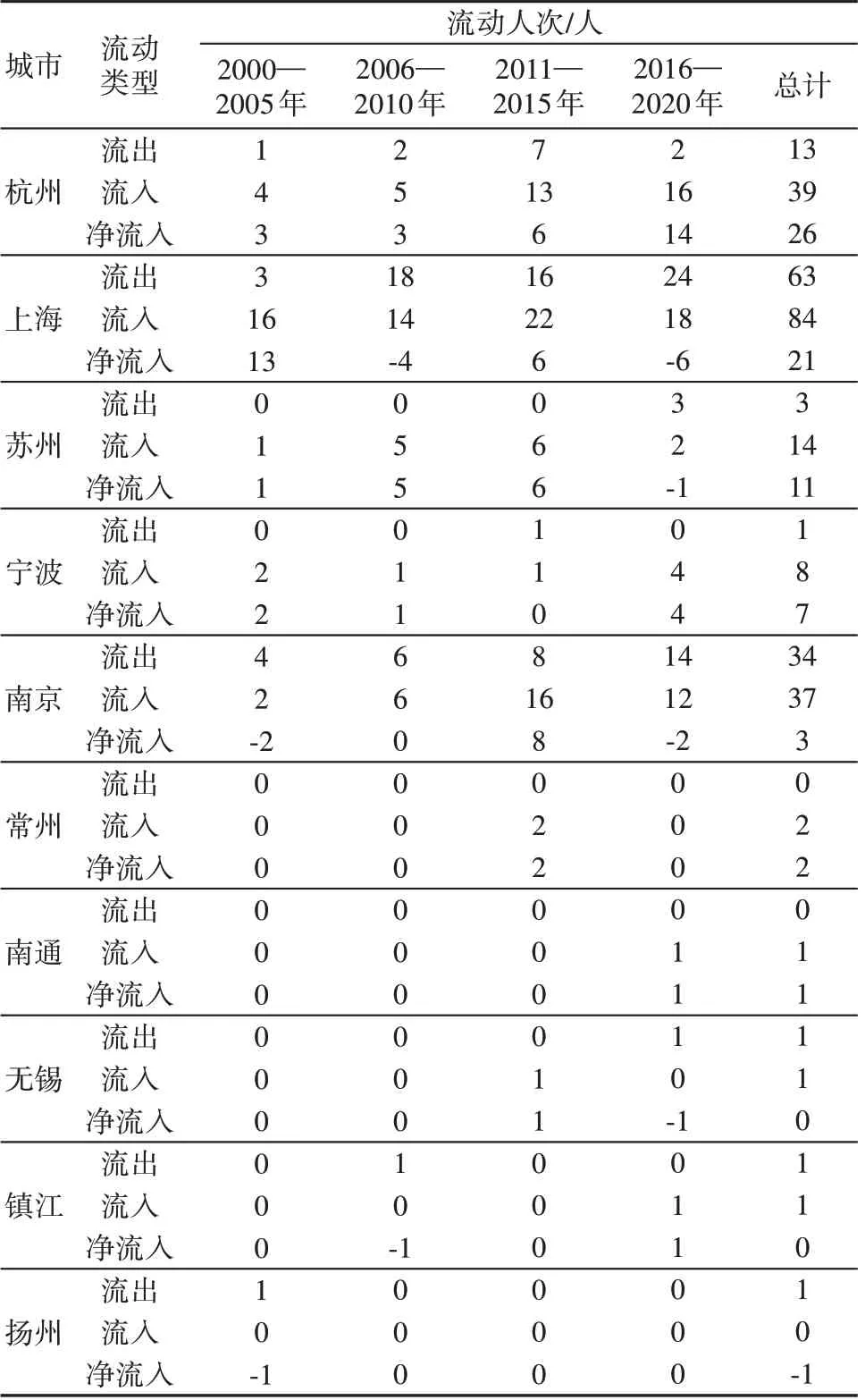

2.2.1 再择业的地理流动总体情况 尽管长期以来长三角核心区的高端人才空间分布格局遵循行政等级秩序(王秀梅 等,2021),但等级并非城市关系的唯一准则,高端人才再次择业的空间流动格局中,更普遍性的关系是网络关联,并出现了网络中的新兴节点。一些经济较为发达的新一线非省会城市,尽管高端人才总体规模与省会、直辖市相比甚小,但却在人才净流入上表现优异,吸纳了比省会和直辖市更多的流动高端人才(表3)。

表3 2000—2020年长三角核心区分城市高端人才流动情况Table 3 High-level talents flow of cities in the Yangtze River Delta from 2000 to 2020

省会城市杭州市的高端人才吸引力较直辖市上海强。杭州市是长三角高端人才再次择业流动顺差最大的城市,保持高端人才净流入规模增长,2000年以来,其高端人才净流入规模在长三角核心区中的占比高达40%。一线城市上海市则依靠先发优势,累计净流入规模仍较高,表现为流入高、流出较高和净流入高的特征,尽管净流入规模波动式下降,尤其2006—2010 和2015—2020 年出现了规模较大的高端人才流动逆差,但其净流入规模在长三角核心区中的占比仍高达30%。

新一线非省会城市苏州市和宁波市的人才净流入规模高于省会城市南京。南京市作为长三角高端人才集聚排名第二的城市,有较大规模的高端人才流入,但由于流出规模亦较大,累计净流入仅3人。部分新一线非省会城市对再择业的高端人才吸引力表现优异,苏州市净流入规模11 人、宁波市7 人,其净流入规模远高于省会城市南京,呈现高端人才流入高、流出低且净流入较高的特征。南通市的高端人才净流入规模为1人,常州、镇江和无锡市流入与流出呈现基本均衡状态。扬州市是长三角核心区高端人才唯一呈现逆差的城市。

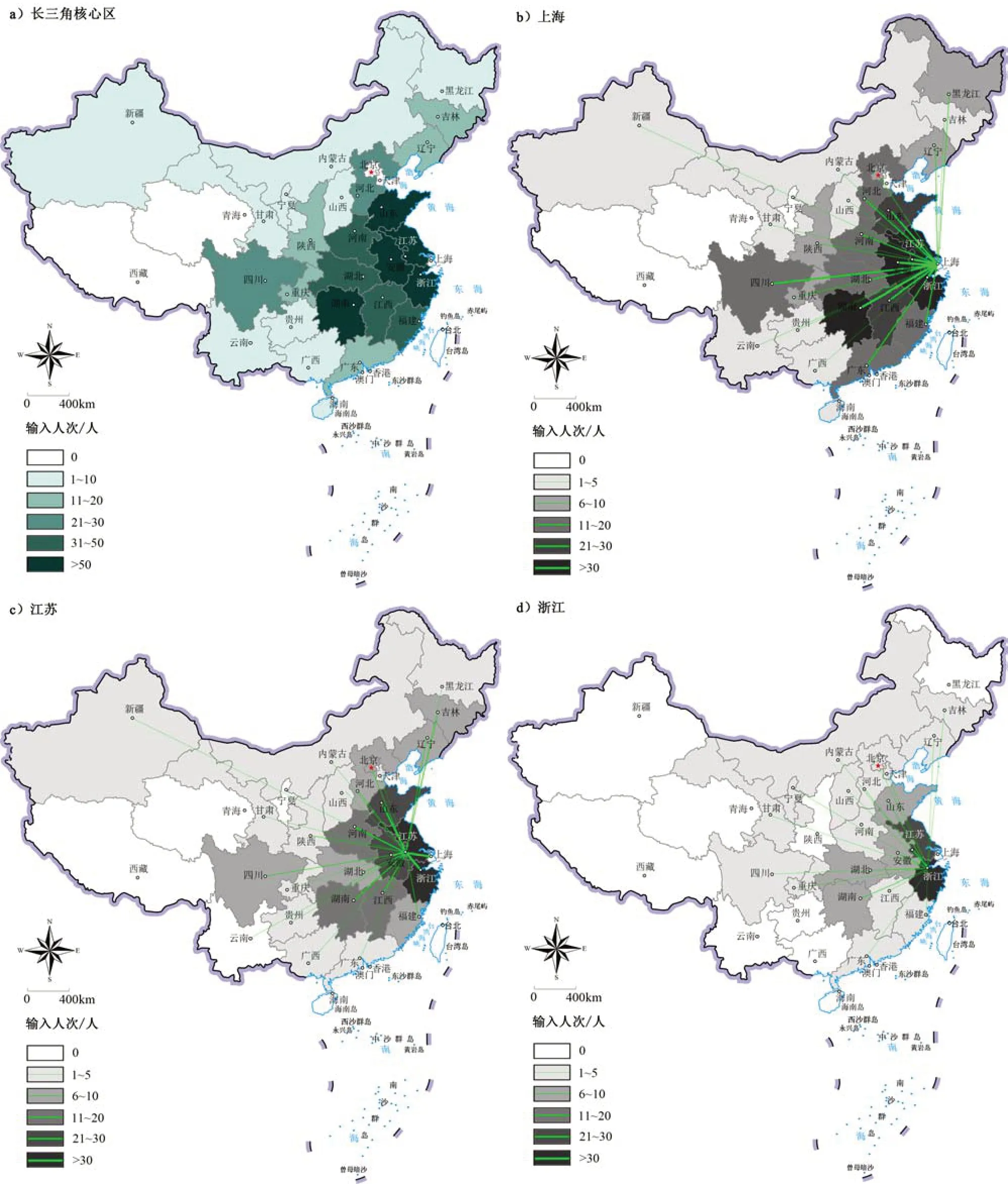

2.2.2 网络关联表征 1)一线城市的远距离虹吸。一线城市基于特定优势条件具有较强的高端人才吸引力,主动吸引其他弱势城市的高端人才,加速创新要素的流入,实现远距离跳跃性虹吸。长三角核心区的高端人才流动过程中,这种现象有两种表现类型:一是上海存在明显的高端人才远距离跳跃性虹吸效应;流入上海市的再次择业高端人才来源范围非常广泛,大量的西南、西北和东北地区的高端人才再择业过程中选择向上海市跃迁,从净流入数据来看,截至2020年,三者分别占上海净流入总量的17%、15%和20%。二是北广深等超大城市对长三角核心区城市的高端人才虹吸;长三角核心区的高端人才,流出方向主要为北广深,向北京市输出的规模最大、其次为广州市与深圳市。其中,截至2000年,长三角核心区流出的高端人才中,80%流向北京市;截至2010 年和2020 年,这一比例仍分别高达67%和40%。

2)等级邻近连接性的强化。在中心地理论里(Christaller, 1933),同等级规模城市之间的横向交流很少。当下从“中心地”到“中心流”转变的社会剧变中,高端人才的流动却表现出显著的等级邻近环流现象。实质上,等级邻近环流,也是一种地方感的体现,尤其当地理邻近与等级邻近叠加时,这种连接性更易被强化。

高端人才在城市间的环流,主要表现为在经济、科技和教育水平相近地区之间的环流。长三角核心区内部环流,以上海、杭州和南京等城市间形成的良好环流现象为表征。长三角核心区内外环流,则以北京市、武汉市、成都市、重庆市、广州市和昆明市等较发达省会和直辖市之间的环流为主。

上海市与部分经济、教育和科技水平较高的城市之间存在一定的高端人才环流现象。例如,北京和武汉是上海市高端人才来源城市中规模最大的两大城市,也同样是上海市高端人才流出去向规模最大的城市。部分高端人才呈现出“北京—上海—北京”的流动轨迹,助推了“缄默知识”效益的扩大。

南京市高端人才的环流对象主要为上海、北京、武汉和杭州等。南京市高端人才流出规模最大的城市依次为上海、杭州和北京市等华东与华北城市,而主要流向南京市的城市依次为上海市、武汉市和北京市。

杭州市主要与上海、北京和南京形成高端人才环流。杭州市流出规模较小,流出去向的城市也相对更少,这与杭州市的高端人才规模小、吸引力强以及稳定性高等均有一定的关系,杭州市流出去向规模最大的城市为上海、北京和广州市,流入来源最大的城市则依次为北京、上海和南京市。

2.2.3 空间邻近表征 非一线城市高端人才再择业流动表征为尚未解放的空间物理邻近性。高端人才再择业流动过程中,一线城市表现为远距离虹吸。而长三角核心区内部,尤其非一线城市的空间邻近性并未得以解放,地理邻近扩散的强度依然不减,主要体现在以下两个层面:

一是南京市、杭州市与上海市之间的环流。上海市在区域内部流动过程中,出现较大的人才逆差,截止2020年流出人才规模是流入人才的5.5倍,主要去向依次为杭州、南京、苏州和宁波市。但上海与南京、杭州市之间,呈现较好的环流状态。上海流向南京、杭州的高端人才均为5人,南京、杭州流向上海的均为3人,基本实现流动平衡。一定程度有利于推动区域内部“缄默知识”的传播与扩散,从而实现区域共赢(图3)。

图3 2000与2020年长三角核心区高端人才内部流动路径与规模(单位:人)Fig.3 Internal flow path and scale of high-level talents in the Yangtze River Delta from 2000 to 2020 (unit: person)

二是新一线城市呈现一定的“辐合”效应,吸引周边城市再择业的高端人才。如宁波市主要吸引上海、杭州和苏州等邻近城市的高端人才,2000年仅吸引来自上海的高端人才,2020年则扩展至杭州和苏州;而沪宁(上海市与南京市)沿线的苏州市,亦汇聚了来自沪宁的高端人才,主要由地理更为邻近的上海辐射而来,其次为南京。围绕长三角核心区新一线城市展开的高端人才迁移轨迹存在“南京—淮安—苏州”“杭州—上海—苏州”等形式。

3 高端人才流动的影响因素

人才与城市综合环境构成动态的复杂系统,系统中各要素相互传递信息、物质和能量,而高端人才个体需求与城市综合环境的互动机理则是复杂系统动态变化且不断进步的关键。

3.1 高端人才个体需求

高端人才个体的就业选择思维方式,影响着其选择城市与单位的决策过程,是需求方基于心理认知的作用机制。高端人才作为特殊群体,由于个体素质较高,其对受尊重和自我价值实现等马斯洛需求层次中的高层次需求更具趋附性,更注重职业发展前途、社会地位、薪资水平、家庭因素、情感关系和环境因素等(刘晔 等,2013;王舜淋 等,2017)。

问卷调研结果显示,高端人才在选择城市或单位时看重的因素排序中,综合排名前六的要素依次为:单位声望、经济水平、人才政策、薪资水平、家庭因素以及曾工作或就读城市,单位声望是受调高端人才最为看重的因素,将单位声望选择为首要影响因素的高端人才占总受访者42%(图4)。高薪引才政策与单位声望之间,高端人才更倾向于选择后者,意味着有吸引力的创新配套政策尽管对人才引进具有一定的推动作用,但工作条件与平台对应的发展机会仍然是高端人才最为看重的要素。单位尤其是团队的学术积淀、学生质量和学术资源很大程度上决定了个体的科研创新能力与产出效率。

图4 高端人才选择城市与单位看重因素的排序得分Fig.4 The ranking scores of factors that high-level talents value when selecting work cities and work units

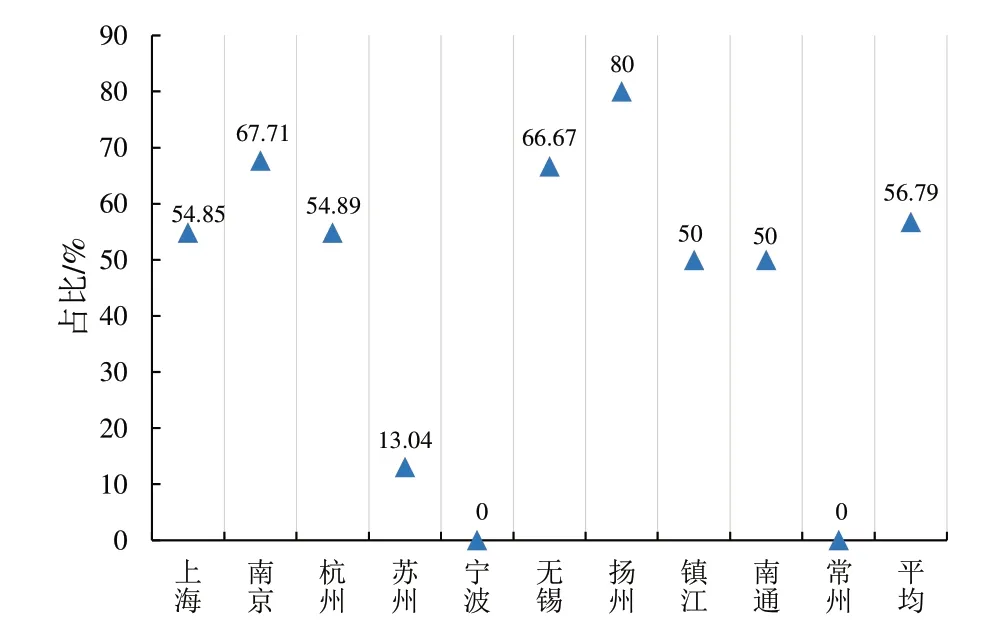

尽管“曾就读于该城市”“城市公共配套设施完备”以及“离家乡近”等条件的综合分数相对较低,但其影响力仍不可忽视,在部分个体决策过程中,上述因素或起到决定性作用。被选择为第一位的影响因素中,曾在该单位、城市就读这一要素的比例高达17%,仅次于单位声望,且核心区超过一半的高端人才当前就业城市为曾经就学城市。教育历史关联性最高的城市依次为扬州、南京、无锡、杭州和上海(图5)。

图5 长三角核心区分城市现有高端人才就学就业同城市的比例Fig.5 The proportion of the high-level talents whose school and work are in the same city of Yangtze River Delta

综上所述,作为理性的个体,高端人才往往发挥其主观能动作用,综合地区、城市或单位所能提供的职业发展机会、创新配套和经济水平、情感支撑等要素决定其是否加盟某一单位或城市。

3.2 城市综合环境

城市转变发展方式,改变管理目标,从经济环境、政策环境、创新环境、社会环境等方面营造更满足人才需求的城市综合环境(图6),是生产力转型需求倒逼下的必然事件。除了经济环境的塑造、地方政府作为政策牵引的重要主体,往往利用配套政策作为空间治理工具,通过户籍制度、住房保障、创新支持以及其他配套保障(如子女教育、医疗及配偶随迁)等手段促进人才的流入。同时,创新环境沉淀下,单位的平台高度和科研水平决定了人才的发展机会和产出效率。此外,前文所述的初次择业地理流动格局,揭示了高校在人才高中和大学升学阶段便实现了第一次人才集聚,一些单位往往能依托自身实力或所依附的城市和地区,对毕业生源通过情感牵引进行截留,这也意味着社会环境的塑造对人才的吸引力具有重要的作用。

图6 高端人才流动机制Fig.6 The mechanism of high-level talent flow

相对应地,供需双方的相互作用往往通过经济、政策、创新和情感等四大驱动力的牵引呈现。经济驱动力表现为两个方面:其一,上海、南京、杭州以及宁波、苏州等经济实力较强的一线、新一线城市高端人才规模最大,人才流动状态呈现较大的顺差;其二,初次择业地理流动中,就学城市经济发展水平较高时,地域粘滞性更加凸显。政策的驱动以杭州市最为显著,通过浙江大学大力发展引才政策,杭州市高端人才净流入规模位居长三角首位,其中,浙江大学曾通过高薪吸引了部分南京大学的高端人才。创新驱动力则表现为一流高校对于高端人才的吸引。情感驱动力体现在前文所论述的普遍的“籍贯-就业”和“就学-就业”的地理流动行为模式中。当人才的个体需求与城市的综合环境相耦合时,四类驱动力的牵引作用将进一步得到强化,人才集聚的“磁场”效应也相应被放大。

4 结论与讨论

4.1 结论

研究以长三角地区的高端人才为研究对象,基于城市尺度与演化视角,探究人才流动的网络关联格局及影响因素,深化关于人才初次择业和再次择业全阶段的研究,明晰该方向微观层面的规律:

其一,长三角核心区高端人才初次择业的空间邻近取向显著。主要表现为出生地的地方情感牵引和学习场所的学缘关系延续两个方面。一是从出生地到就业地的迁移,以本地和邻近迁移为主。二是学缘关系影响下,高端人才就业与就学的历史关联性较强。

其二,高端人才的再次择业流动特征为:一线城市的远距离虹吸,非一线城市尚未解放空间邻近性。前者表现为上海市对长三角核心区外的非一线城市,以及北京市、广州市与深圳市对长三角核心区非一线城市的远距离虹吸。后者表现在长三角核心区内城市间的环流,以及宁波、苏州等新一线城市的“辐合”效应上。

其三,高端人才再次择业存在显著的等级邻近环流现象。尤其当地理邻近与等级邻近叠加时,这种连接性更易被强化。长三角核心区内部表现为上海、杭州和南京等城市间的环流,对外则表现为与北京市、武汉市、成都市、重庆市、广州市和昆明市等较发达城市的环流。

其四,人才个体利益追求与城市综合环境共同塑造了人才流动的关联网络。高端人才在选择就业单位或城市的过程中,基于个体利益的追求,最为关注经济水平、创新配套、发展机会和情感支撑等。全球化与知识经济时代背景下,经济格局的变迁引发了高端人才的流动与集聚,伴随而来的创新经济将重塑区域网络化格局,从而影响高端人才的区域集聚模式,而“人才磁场”的强弱最终由经济、政策、创新和社会环境所构成的城市综合环境所决定,经济往往起决定性作用,政策具有催化效果。

4.2 讨论

知识经济时代,人才成为城市竞争的关键。尽管高端人才数量不多,但很大程度上是城市科技创新的重要源泉与支撑,在城市创新上发挥着不可或缺的引领作用,往往也是科技竞争力的重要突破口。院士、长江学者和杰青一定程度代表着城市科技竞争力的人才顶端,这些高端人才的培育、吸引与成长,对城市科技实现突破以及城市竞争力提高具有非常重要的影响。本研究从初次择业、再次择业2 个阶段剖析,揭示了高端人才的流动基于城市网络结构,也重塑着城市网络关联的逻辑。未来区域城市网络的构建,一方面可以提高城市或地区的综合竞争力,以吸引更多顶端创新人才,另一方面可以完善城市群内部的人才环流机制,以触动缄默知识伴随着高端人才的合理流动而转移,推动顶端创新力在城市群中爆发与蔓延。

长三角核心区高端人才空间格局呈现集散结合的“一带两点”格局(王秀梅 等,2021),即沿长江带和杭州、宁波两节点,与传统横“V”型、“之”字型及反“K”型等结构不同,尽管空间上看似不连续,但人才流动却呈现了高度网络化格局。此外,高端人才多就业于高校和科研院所,所以高端人才空间格局分布跟高校和科研院所的空间分布有着重要的关系,比如,苏州与无锡等行政等级不高的非省会城市,凭借着一流高校与一流学科,吸引与截留了不少曾在本校就学的高端人才或其后备人才。那么,未来中国的高校与科研院所的空间布局体系要怎么去考虑?这些问题要求学者构建新的网络结构认知,要求区域治理思维与模式做出相应转型,探索人才发展新路径,积极构筑长三角地区协同创新人才共同体。譬如,未来可跨城市设立高校分部,打造区域一站式互通平台等,促进人才互通,推进创新合作与帮扶,强化区域创新网络化,实现区域共赢。

人才自身更好地发展,需要背后庞大的科技基础支撑,其中,城市硬环境起到重要决定作用,同时,也取决于该地区是否有庞大的科学体系支持。因此,要如何构建更好的科技支撑体系,以吸引更多人才的驻留,以及如何完善城市甚至区域的科学体系支撑,是未来值得思考的问题。就各个城市而言,除了在尊重城市发展规律的基础上打造城市硬环境,还要结合城市发展需求完善人才制度体系建设,提高行政管理效率,改善人才服务软环境,探索才城互动与融合的人才培养模式。

本研究从人才流动格局角度为城市体系构建提供新思路,对长三角一体化,城市与区域引才育才具有一定的借鉴意义。囿于履历分析法部分数据可获取性缺失,研究的结论不尽全面。社会正经历着从地方主义到要素空间的剧变过程,流动成为物质的基本特征,流动网络作为新的社会组织形式出现,改变了传统审视区域空间关系的角度。未来可从人才群体范围扩大以及研究地域范围扩大等方面进一步深化人才流动空间格局的研究。