媒体话语下纪念性恐惧景观神圣性地理想象建构过程研究

——以侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆为例

2023-08-23郑春晖钱莉莉

郑春晖,王 祎,2,钱莉莉

[1.广州大学 管理学院(旅游学院/中法旅游学院),广州 510006;2.湖北开放大学 工商管理学院,武汉 430074;3.浙大城市学院 国际文化旅游学院,杭州 310015]

文化景观是人文地理学的五大研究主题之一(De Blij et al., 1982),一些地理学者甚至把文化景观研究看作是地理学的核心。Cosgrove(1984)认为,研究文化景观不仅要关注其空间功能和表征形式的变化,更要关注变化背后所蕴含的社会关系与文化内涵。景观如何运作及其背后隐含的意识形态和权力关系成为人文地理研究的核心(周尚意 等,2010)。恐惧景观作为一类特殊的文化景观,是人类为了克服自然中的“敌对力量”而建造的,承载着丰富的人地负向情感(Tuan, 1979)。恐惧景观概念最先被引入生态学领域形成恐惧生态学,随后也被地理学者们用于探讨恐惧景观与游客之间复杂而微妙的人地情感联系(李华 等,2022)。纪念性恐惧景观是指发生过特大灾难,并经过政府开发建设,供公众纪念、回忆和想象的象征空间。它是一类承载着民族伤痛记忆的特殊文化景观,在传承历史记忆和增强身份认同等方面具有重要的意义(梁璐 等,2018)。然而,灾难事件的非亲历性和时空距离感可能导致公众对纪念性恐惧景观产生负面的地理想象与情绪(如恐惧、害怕、悲伤等),进而影响公众的参观意愿与时空行为,使得纪念性恐惧景观所承载的社会文化意义陷入被遗忘的困境。因此,纪念性恐惧景观如何建构神圣性以及如何转化公众可能产生的负面地理想象成为重要的研究问题。

媒体在地理想象建构的过程中扮演着重要角色。一方面,在国家主流意识的引导下,媒体通过大量的文本表征再现地理“现实”,并实现自上而下的地理想象重构(安宁 等,2013a)。另一方面,公众接收媒体传递的间接信息后,将信息与地方联系起来产生地方认知,进而自下而上地解构地方“想象”。鉴于此,要剖析纪念性恐惧景观空间的意义转向问题,不仅要关注空间本身,还需要关注媒体在自上而下地建构空间意义过程中的核心作用。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆(下文简称为“南京江东门纪念馆”)作为典型的纪念性恐惧景观,不仅饱含着战争的残酷与苦难,也承载着民族主义精神,展现着人道主义光辉。2014年全国人大常委会通过设立每年的12 月13 日为南京大屠杀死难者国家公祭日的决议,并将南京江东门纪念馆设定为公祭日举办地①参考资料来源:中国人大门户网站.http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2014-02/28/content_1832502.htm。每年公祭日前后,各类主流媒体都会围绕公祭仪式以及南京大屠杀记忆等展开系列报道。在国家意志的引导下,媒体如何通过对国家公祭日的报道,自上而下地建构纪念性恐惧景观的神圣性地理想象?具体的过程与机理是怎样的?纪念仪式在集体记忆叙事和地理想象神圣性的建构过程中扮演着怎样的角色?然而现有文献对纪念性恐惧景观情感转向问题研究仍相对缺乏,因此有必要从地理想象的角度切入,明晰南京江东门纪念馆从承载着负面情感的恐惧景观转变为神圣性记忆之所的建构过程。

1 文献综述

1.1 集体记忆——媒介与权利的场域

集体记忆由Halbwachs(1992)首次提出,被广泛运用于社会科学领域,他认为集体记忆是基于对过去历史重塑的现实需要,是集体得以延续的动力源泉。那么是谁在建构记忆又是谁在叙述记忆呢?首先,集体记忆是一个地方团体、精英和国家当局展开持续性斗争的政治空间和竞争空间(李彦辉 等,2012)。在记忆的权力场域之中,权力主体构建有利于自身的集体记忆,集体记忆则反过来巩固主体的权力,而普通大众往往只是感知到有利于权力正当化的部分内容(胡百精,2014)。其次,媒介通过图片、影像以及符号等形式将历史记忆鲜活地展现在读者眼前,并由此激活大众的社会认同,成为连接过去与现在的情感桥梁(Edy, 2010;周海燕,2014)。因此,研究集体记忆应贴近文化传播,分析媒介消费下集体记忆的建构过程。

1.2 纪念性恐惧景观——集体记忆的有形载体

集体记忆与时空概念不可分割,空间是承载集体记忆的重要载体(李彦辉 等,2012)。当空间参与过去记忆的叙事并成为象征性场域时,便成为Nora(1989)所提出的“记忆之所”。纪念性恐惧景观作为黑色旅游目的地,承载着沉重的历史记忆,能给予游客认知与情绪的双重体验。在参观过程中,游客不仅可以反思历史、寄托哀思、激发国家认同感,还有助于其树立正确的价值观、生死观与幸福观(蔡琦,2020)。因此,黑色旅游地的解说与故事叙述至关重要。早前研究较多关注黑色旅游资源的分布与开发机制(唐勇 等,2010;王金伟 等,2010;Yang et al., 2011),随后研究逐渐转向供给方(媒体等主体)的叙事方式和需求方(游客)的动机、限制和体验等(谢彦君 等,2015;Yan et al., 2016;Zheng et al., 2018)。例如,Volcic等(2013)认为在媒体叙事作用下,波黑首都萨拉热窝被建构为以创伤为特色的旅游胜地;周永博(2020)以德国柏林著名游记为研究材料,探究了黑色叙事对旅游目的地形象的负面影响及其转换机制;Lv等(2022)认为黑色旅游地可以使用不同程度的黑色来标记参观区域的黑色体验程度,以此避免对参观者造成心理伤害。

1.3 纪念仪式——集体记忆的无形载体

记忆之所结合了社会性与个体性、神圣与世俗,是记忆和历史长期博弈的结果,其具体形式不仅包括有形的博物馆、纪念馆和纪念碑,还包括无形的纪念日和纪念仪式等(杜辉,2015)。仪式被界定为由文化传统所规定的具有象征性和表演性的一整套行为方式,与集体记忆和社会认同之间有着密切的联系(郭云娇 等,2021)。个体通过具身参与特定时空的仪式,将自己与所属地区和集体身份相连接,不断强化自身的集体记忆与认同(Nora,1989)。

在宗教语境中,神圣性代表凌驾于天地之上不可侵犯的绝对权威(郭文 等,2018)。宗教道德规范本身具有不容置疑的神圣性。与之不同的是,纪念性恐惧景观一开始并不是神圣的,而是经历了持续不断的“社会建构”才具有神圣性的(Seaton,1999)。纪念性恐惧景观是存在生命被悲惨地夺走、缩短、暴力终结的地方,游客可能会感受到孤独、恐惧和害怕。然而,特定的仪式与符号能够将恐惧和恐怖通过美学方式转化为更纯粹的神圣情感(如敬畏、崇敬和集体悼念),从而营造一个纯粹的神圣时刻(Osbaldiston et al., 2011)。通过参观旅游地和参加纪念仪式,游客得以感受、想象和理解死亡,一方面,激发了人们面对困难的勇气,获得个人层面的意义;另一方面,也有助于激起本民族的情感认同(Zheng et al., 2019;蔡琦,2020)。目前关于神圣性建构的研究主要从社会(存在于纪念仪式和集体记忆中)和现象(源于人的内心体验)两个角度,探讨国家博物馆和烈士陵园等政治空间的神圣性建构过程(Lepawsky, 2008;杨林 等,2017),但纪念仪式在其中扮演的作用还有待明晰。

1.4 地理想象——作者与读者的互动

想象地理研究始创于Said(1978),指西方殖民国家通过控制殖民地的话语权对东方被殖民国家进行地理认知建构的过程,具有鲜明的后殖民色彩。其后,Harvey(2005)拓展了Said的观点,提出了微观地方尺度的解释,他认为地理想象是一种地理表征手段,人通过地理想象认识到各种地方元素以及自身在空间中的位置与角色,从而产生对地方的“空间意识”。在微观视角中,地理想象适用于任何主体对空间的表征,不再局限于东方对西方的想象(安宁 等,2013b)。地理想象是一个不断呈现与协商的过程,既包括媒体等主体通过文本等材料对地理知识再现,实现自上而下的地理想象建构;还包括民众等主体通过阅读媒体材料对地方产生空间认知,进而自下而上地解构地理想象(安宁等,2013b;2015)。目前,国内学者将地理想象概念广泛运用于东西方之间的想象与回应;媒体和受众对地方意义的生产与协商;媒体对记忆场域空间形象的建构等研究中(安宁 等,2015,2019;蔡晓梅 等,2018)。

综上所述,随着地理学的“情感转向”,人地情感联系与媒介影响下的空间意义建构得到较为广泛的关注。然而,目前研究大多将目光聚焦于人地正向情感联结,包括对传统仪式空间、政治空间和公共空间等特定空间的意义生产过程的探讨(方远平 等,2018;孙九霞 等,2020;郭云娇 等,2021),现有研究对承载着沉重负面情感的纪念性恐惧景观的意义建构研究有待深化(李华 等,2022)。地理想象提供了一个较理想的理论切入点,有助于剖析纪念性恐惧景观负面地理想象与情感转化的过程,此外,仪式活动因其丰富的象征意义和复杂的社会关系成为空间研究的重要场域(孙九霞等,2020)。目前学者探讨了仪式与权利主体、集体记忆和认同之间的关系,包括政府在空间生产中的特殊作用、仪式重构集体记忆等议题(周尚意等,2015;侍非 等,2015)。但针对“伤痛记忆—正面地理想象—集体认同”的建构过程研究则较为缺乏,纪念仪式在其中的作用也有待明晰。鉴于此,本研究关注南京江东门纪念馆这一承载着负面情感的特殊文化景观,运用扎根理论的研究方法对所筛选的119篇新闻文本进行三级编码,以期剖析国家意志引导下媒体自上而下地建构南京江东门纪念馆神圣性意义的方式,明晰纪念仪式在此过程中发挥的作用,并揭示纪念性恐惧景观负面地理想象的转化与神圣性建构的过程与机理。

2 研究设计与数据

2.1 研究方法

扎根理论由Glaser 和Strauss(1967)共同提出,是一种深入分析并将分析所得资料进行浓缩,最终形成理论框架的质性研究方法。此外,Glaser和Strauss(1967)共同提出了程序化扎根理论,并将其分为开放性编码、主轴编码和选择性编码3个过程。扎根理论适用于资料复杂的探索性研究,在探索社会现象间的因果关系以及建构实质理论等方面具有优势(陈向明,1999;贾旭东,2020)。本研究采用程序化扎根理论,首先,对复杂的原始新闻材料进行逐行逐段的开放性编码,提炼出相关概念并将概念范畴化;其次,通过主轴编码,对范畴进行分析比较,整合并提炼出主范畴;最后,通过选择性编码明确主范畴之间的主次与维度,提出“媒体话语下侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的神圣性地理想象建构过程”模型。

2.2 数据来源

本研究关注网络媒体对南京江东门纪念馆这一特殊纪念性恐惧景观空间意义的话语实践,以期厘清南京江东门纪念馆神圣性地理想象自上而下建构的过程。此外,公祭日期间网络媒体对南京江东门纪念馆的报道涉及众多主体(如事件亲历者及其后代、各级政府、学者和参观的游客等),视角较为全面。因此,采用新闻文本作为数据分析材料,在百度搜索引擎上以“南京大屠杀死难者国家公祭日”“南京大屠杀”和“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”为关键词,以2014—2021年为时间跨度,对该时期相关新闻词条进行搜索,选取每年公祭日前后3 天(12 月10—16 日)的新闻为研究对象,得到最初样本共计287篇。随后,阅读新闻文本并且遵循理论抽样的原则对样本进行筛选,逐行逐段分析每一篇新闻稿,归纳总结其编码与属性,直到收集的新闻文本不再提供新的编码时,才停止数据筛选工作,最终筛选出119篇新闻文本。其中,104 篇新闻文本用于编码分析(中国新闻网23 篇;新华网18篇;人民网11篇;搜狐网8篇;央广网、中国江苏网各6篇;中国共产党新闻网、中国青年网各5 篇;光明网、荔枝网、澎湃新闻网各3 篇;中国文明网、环球网、观察者网、中国日报网各2篇;中国军网、闽南网、南方日报、中国政府网、中国侨网各1篇),15篇用于理论饱和度检验(中国新闻网5 篇;央广网、新华网各2 篇;人民网、中国青年网、中国文明网、荔枝网、闽南网、环球网各1篇)。

2.3 数据分析

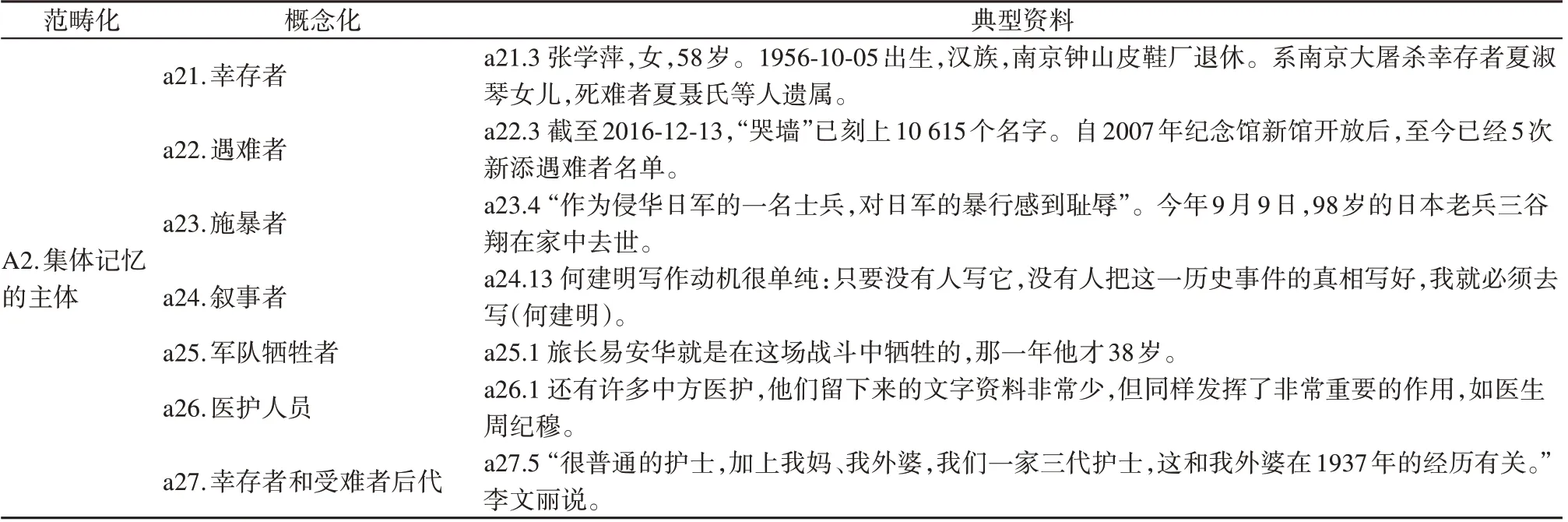

2.3.1 开放性编码 在开放性编码阶段,形成24个初步范畴和86个概念。以“A2.集体记忆的主体”为例,开放性编码范畴化过程如表1所示,其中Ax表示主范畴内的初步范畴,axy表示第x个初步范畴中第y个概念,axy.z表示第axy个概念中第z个典型资料记录。

表1 新闻文本的开放性编码范畴化示例Table 1 Examples of open coding categorization of news texts

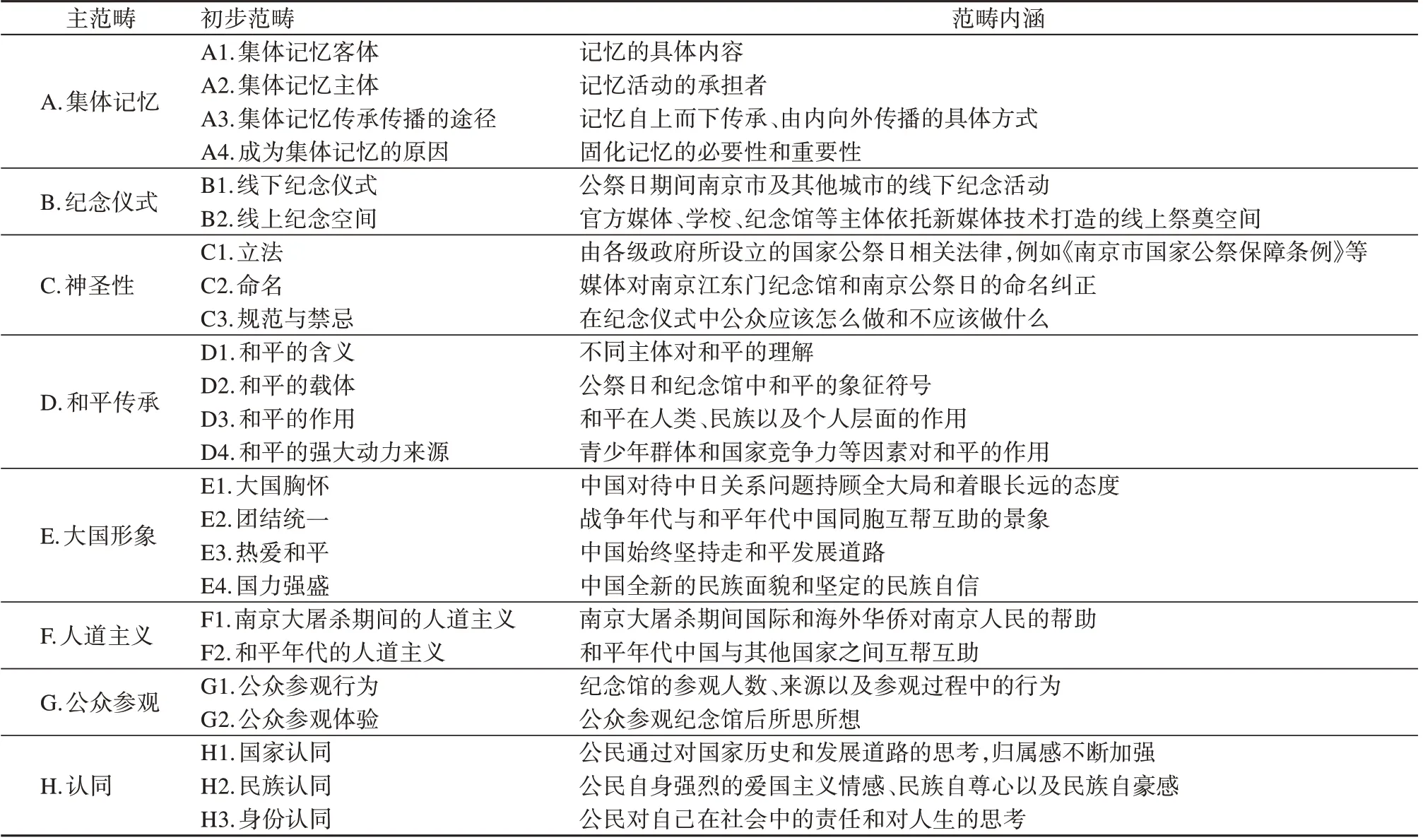

2.3.2 主轴编码 从现象间的因果条件、中介作用以及结果等方面探索24 个初步范畴之间的逻辑关系,并对24个初步范畴进行进一步的对比与归纳,得到8个主范畴(表2)。

表2 新闻文本的主轴编码结果Table 2 The axial coding result of interview text

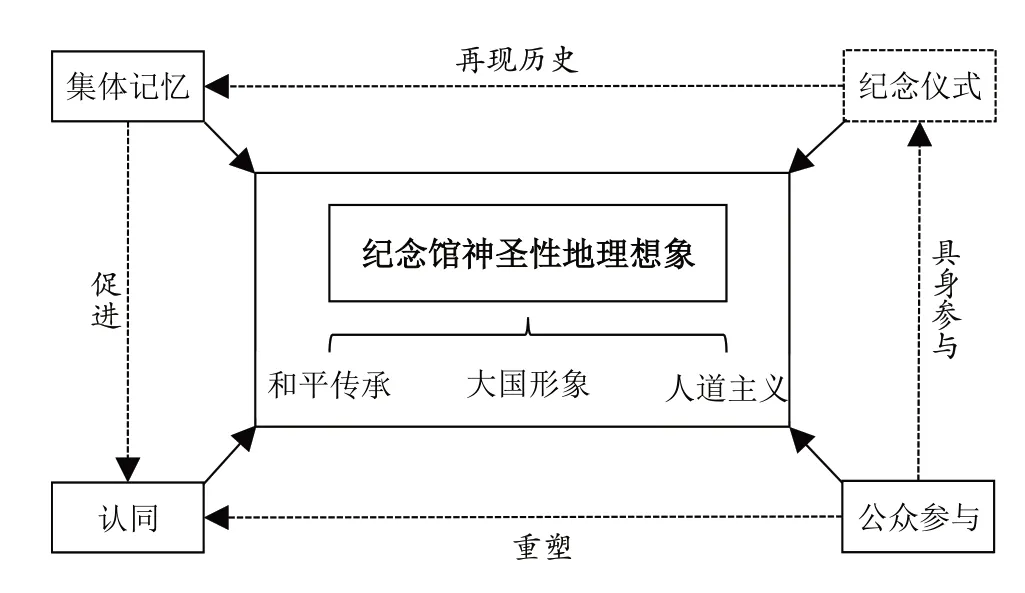

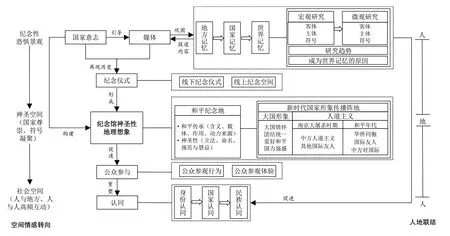

2.3.3 选择性编码 选择性编码是在得到主范畴的基础上,识别整理出其间存在的关系,并梳理出串联整个纪念馆地理想象建构的故事线(图1)。纪念仪式是再现集体记忆的场所,也是公众具身参与的空间。在公祭日期间媒体对集体记忆和纪念仪式的话语实践下,南京江东门纪念馆被打造为一个神圣的和平纪念地,并呈现国家的大国形象和人道主义精神。同时,公众通过参与纪念仪式,重塑对国家和民族的认同。因此,本研究的核心范畴为“纪念馆神圣性地理想象”,可以用其统筹其他所有主范畴。

图1 新闻文本中主范畴的关系结构Fig.1 The relational structure of the main categories of the news text

3 模型建构与讨论

3.1 集体记忆:媒体报道的核心内容

对于中华民族而言,南京大屠杀并不仅是尘封于过去的历史往事,也是活跃于现在的当代事实(李红涛 等,2017)。然而,对历史记忆的建构并不是简单的叙述,而是随着时间动态变化的过程。国家权力机构通过引导媒体报道传递国家意志,并对记忆进行重构,使得过去的历史事件服务于当下的团体需要(Schwartz, 1982;李红涛 等,2017)。

3.1.1 南京大屠杀记忆的时空维度扩展 2014 年以前,南京大屠杀遇难同胞的纪念活动还停留在地方层面,多以纪念馆主办和民间自发组织为主。自2014年国家公祭日设立以来,国家和地方致力于推动南京大屠杀史实的国际传播与记忆传承。在社会各界的共同努力下,2015年《南京大屠杀档案》被列入《世界记忆名录》(世界记忆遗产)②资料来源:中央政府门户网站.https://www.gov.cn/xinwen/2015-10/10/content_2944629.htm,2017年经国际和平城市协会批准,南京成为第169个世界和平城市③资料来源:新华网门户网站.http://www.xinhuanet.com/politics/2017-09/09/c_1121636907.htm。南京大屠杀记忆逐渐由地方记忆上升为国家记忆与世界记忆。诚如2014年南京大学中华民国史研究中心主任张宪文教授于《中国共产党新闻网》所言(a41.6):“南京大屠杀绝非南京一城一地之事,而是整个中华民族受难的象征……当年日本军队的行为,违背了人类基本道义,已经超越了国家范围,是对人类的毁灭和反动。纪念活动不仅应该上升到国家的高度,更应该上升到国际层面,在国际上设立纪念日。”,说明南京大屠杀记忆需在空间尺度上扩展。而空间尺度的扩展也伴随着时间维度的变化(薛冰清,2018)。在时间尺度上,南京大屠杀记忆由近代史叙事框架中的“国耻”逐渐演变为全人类苦难史的和平教科书。20 世纪80 年代,媒体将南京大屠杀记忆放入“落后就要挨打”的叙述框架中,严重削弱了事件的特殊性(李红涛等,2017)。进入21世纪后,国家通过编史、数字化采集以及出版书籍等方式加大史料研究。为适应信息化时代,南京江东门纪念馆也加强数字化建设,开发了在线公祭和在线史料馆平台。自此,南京大屠杀事件成为全人类发展史上珍视和平、警示未来的世界记忆遗产。

3.1.2 叙述宏观历史向诠释微观生命意义的演变南京江东门纪念馆不仅具有国家和政治层面的表征意义,同时也是个人和家庭进行缅怀的重要记忆之所和怀旧空间(黄维 等,2016)。过去,在媒体对南京大屠杀的“国耻”叙述框架下,受难者的主体性不断被弱化,其所承载的强烈情感和身份认同难以传播到更广泛的受众之中(李红涛,2017)。随着幸存者在世人数逐年减少,拯救个体记忆迫在眉睫,因此社会各界越来越重视微观史的研究。纪念馆经过3 次场馆扩建,不断挖掘南京大屠杀记忆,融入了大量来自于幸存者和死难者遗属的口述资料及个人档案等微观史元素。正如2017年侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长张建军于《新华网》所言(a24.17):“我们希望提到南京大屠杀,人们想起的不仅仅是一个30万的数字……我们要做的,是尽可能客观详细地向公众展示,作为普通人,他们的命运怎样被战争改变,又怎样走出阴影,过上新的生活。”

从新闻报道内容看,早期媒体侧重于对南京大屠杀事件的宏大叙事(死难者人数、史实固化过程等)。例如,中国共产党新闻网于2014年详细报道了南京大屠杀史实的3次固化过程:第一次是对南京大屠杀的事件、死难者对象与人数等信息作出定论(a11.1);第二次是建设南京江东门纪念馆和纪念碑(a11.2)、编辑史料书籍(a11.3);第三次是设立公祭日,以立法形式对南京大屠杀死难者进行悼念(a11.4)。此后媒体报道逐渐转变为对个体记忆与代际传承的深描。例如,2015年中国文明网报道了幸存者王素明战后的日常生活(a21.8);2014年中国军网采访了《南京大屠杀全纪实》作者何建明的写作动机与感悟(a24.1);2020年荔枝网报道了南京大屠杀时期难民区护士徐淑德祖孙三代的传承故事(a27.6)。在此过程中,媒体叙事由宏观转向微观,其中的记忆主体和客体逐步多样化,让历史事件中的每一个主客体都发挥出强大的符号力量。正如南京大学历史学院教授张生2017 年于《新华网》所言(a14.7):“历史既需要高屋建瓴的宏观研究,也需要细微到个体。战争带给每个人的创伤、恐惧,都是一段细微而有温度的历史。记录和展示这些,对于后人研究大屠杀,有着不可取代的价值。”

3.2 纪念仪式:建构南京江东门纪念馆神圣性地理想象

作为集体记忆的重要载体,媒体通过报道纪念仪式建构起纪念馆的神圣性地方意义。在媒体话语中,南京江东门纪念馆被塑造为一个神圣的和平纪念地和新时代国家形象的传播阵地,体现国家的大国形象和人道主义。

3.2.1 和平纪念地 南京江东门纪念馆有别于一般意义上的神圣空间(如宗教神圣地),其被建构为集体和个人纪念、追思、感伤的世俗神圣空间。纪念仪式是南京江东门纪念馆由恐惧景观转向神圣空间的主要途径之一。神圣性建构过程包括:命名(Naming)、框架设计与崇高(Framing and Elevation)、铭记(Enshrinement)、机械再生产(Mechanical Reproduction)和社会再生产(Social Reproduction)(Seaton, 1999)。1)在命名方面,许多媒体对纪念馆和公祭日的名称进行了纠正,例如2019年,澎湃新闻以“请念对这个名字:南京大屠杀遇难同胞纪念馆!”(c21.1)为标题发布了一则新闻。2)框架设计与崇高主要体现在纪念馆和纪念仪式象征物体的营造上,纪念馆从外观上看是一座拔地而起的船,侧面看又像被折断的军刀,隐喻了日军在中国犯下的罪行和正义终将战胜邪恶,而纪念馆内的和平大钟与和平女神雕像则象征着对和平的向往。此外,纪念仪式中也出现了许多重要的象征物,将纪念馆打造成一个和平神圣的表征空间,例如,2015年人民网报道(c21.5):“青少年代表宣读《和平宣言》、市民代表撞响和平大钟、放飞和平鸽……国家公祭仪式上,处处可见的‘和平’元素彰显了国人对和平生活的热切期盼。”。3)铭记主要体现在国家立法与公祭活动上。中国江苏网于2018 年报道(c12.1):“南京市人大常委会制定的《南京市国家公祭保障条例》专门列出了禁止‘精日’行为的条款……这些都会让那些搞历史虚无主义、‘精日’行为的人付出沉重的代价。”同时,南京江东门纪念馆每年都会举行一系列包括下半旗、宣读和平宣言等最高等级的公祭仪式活动,仪式并非对所有公众都开放,参与主体主要包括国家领导人、政府部门、受难者及其家属等,正如2021年中国新闻网报道(b11.6):“现场有抗日战争的老战士老同志代表,中央党政军群有关部门领导和东部战区军队、南京大屠杀幸存者及遇难同胞亲属代表……”。法律的崇高和仪式的非开放性将纪念馆打造成有别于其他记忆空间的神圣祭奠殿堂,体现纪念馆空间的神圣性与独特性。4)机械再生产体现在线上祭奠空间的建构上。近年来社会各界通过直播、举办大型在线公祭活动等方式打造了互动性与参与性极强的线上祭奠空间,有效地传播了数字记忆。如中国新闻网于2017 年报道的虚拟捐砖活动(b21.3):“有来自两岸以及美国、英国、日本、韩国等20 多个国家和地区30 多万网友参与其中……”。5)社会再生产主要表现在公众行为的规范与禁忌中。许多媒体报道都提及公众与南京大屠杀的关系以及民众应如何祭奠。例如环球网2017年其中一个相关报道标题(c31.7)“南京大屠杀和我有什么关系?值得每一个中国人深思”;2021 年中国江苏网报道(c31.1):“当防空警报响起,如果你在开车,请靠边停车,鸣笛致哀;如果你要外出,请着素衣寄托哀思……铭记历史,珍爱和平!”因此,南京江东门纪念馆承载的意义远超于物质性的记忆与留存,通过加强生者与死者之间的情感纽带,引起了生者基于苦难事件的情感共鸣,所属空间也产生了不可侵犯的神圣性。

3.2.2 新时代国家形象传播阵地 媒体叙述故事已成为塑造和传播新时代国家形象的重要手段(周永博,2020)。公祭日期间的媒体报道不仅将南京江东门纪念馆建构为一个和平神圣的祭奠殿堂,还体现中国的大国形象与人道主义。国家公祭日作为一个被国家权力机关所认定且极具象征意义的纪念日,在变动的时空中能给主体带来稳定的意义与意象(王曼曼 等,2017)。1)在空间上,虽然南京江东门纪念馆是公祭仪式的主场地,但每年全国各地都会在和平的主基调下举办各种形式的祭奠活动,充分地展现了大国胸怀和全国大团结的景象。如,中国新闻网2017年报道(d22.5):“12月13日上午,香港特别行政区政府在香港海防博物馆举行‘南京大屠杀死难者国家公祭日’仪式。”;2017年中华全国台湾同胞联谊会副会长杨毅周于《中国青年网》表示(d21.5):“希望更多的两岸青年,能够增进互信,增强了解,紧扣真实的历史文化,贴合正义的时代潮流,重塑民族脊梁,重续华夏血脉,重振民族尊严。”2)在时间上,不论是在南京大屠杀期间还是和平年代,国家与人民都体现着强大的人性光辉。战争时期,南京人民得到来自国际和平人士和华侨的帮助,如2014 年中国新闻网报道(e11.1):“约翰·拉贝被称为‘中国辛德勒’……他收留保护了600 多名中国难民。”;而在和平年代,中国也对其他国家伸出了援助之手。如2020年新华网报道(e23.2):“中国通过联系药企紧急增产……终于在4月21日将指定药品、防护服、口罩等医疗物资送到了托马斯·拉贝手上。”从这个意义上看,虽然南京大屠杀代表着中华民族不可磨灭的悲痛记忆,但其中“生命至上”的人性光辉同样值得唤醒、铭记与传递。

3.3 纪念馆参观与公众自我感知和认同感唤醒

任何一个组织、国家和民族都需要集体记忆将其凝聚,而集体记忆则需要特定的集体叙事和个体叙事而获取。媒体关于南京江东门纪念馆公祭日纪念仪式与公众参观活动的报道,有助于缓和甚至转化游客参观纪念馆后可能产生的负面地理想象,进而提高公众对纪念馆的参观意愿。据2021 年光明网报道(f11.3):“自2014 年纪念馆作为国家公祭仪式的固定举办地后,年接待国内外参观人次高达800万人次,2020年受疫情影响参观人数仍保持在100 万以上。”国家公祭日设立后,南京江东门纪念馆整体叙事过程贯穿了时空维度扩展思路,精心设计了宏观历史与微观生命意义结合的叙事内容,使公众得以进入叙事世界,通过自我形象与故事人物的联结获得人生感悟与情感共鸣(周永博,2020)。并且,公众通过参与线下撞钟和线上祭奠等具有象征意义的仪式活动,在人与人以及人与地的互动过程中,逐渐建构起纪念馆的神圣性地方意义,增强了公众对国家和民族的认同感。据2021 年新华网报道(f11.4):“2019 年公祭日至2021 年公祭日,这一年内留言簿留言量高达156 150 条,其中超过80%的留言来自于90 后,历史、和平、勿忘、铭记、祖国、未来、珍惜以及希望成为高频词。”同时,不同群体在参观纪念馆后表达了强烈的国家与民族认同。如南京学生在2018 年中国青年网的采访中表示(h31.5):“珍惜现在勿忘国耻,少年强则国强。”;参观者拱老师在2021 年光明网的采访中提到(h31.8):“撞响和平大钟的那一刻,内心涌起神圣的责任感。”;武汉市民肖先生在2020 年新华网的采访中说到(h21.6):“今年我的家乡武汉受到新冠病毒侵袭,全国各地医护人员援助,挽救了很多人的生命,这让我感受到祖国的强大……撞响和平大钟的那一刻,我内心很激动。”可见,任何一个纪念性恐惧景观并不是天然就具有神圣性,而是通过公众持续性的社会实践,不断地协商与重构,才成为世俗神圣空间与有意义的地方。

3.4 媒体话语下纪念馆神圣性地理想象的建构过程

本研究以中国网络媒体对公祭日的话语实践作为分析对象,援引地理想象理论,剖析了在国家意志引导下,媒体作为地理知识生产的重要主体对南京江东门纪念馆自上而下地建构地理想象的过程。经过对抽取的15篇新闻文本进行饱和度检验,没有产生新的范畴,说明已经达到理论饱和,最终得到模型(图2)。首先,媒体以集体记忆作为报道内容,进一步巩固了南京大屠杀记忆。其次,媒体通过报道纪念仪式再现南京大屠杀历史,并将南京江东门纪念馆建构为一个神圣的和平纪念地与新时代国家形象传播阵地。南京江东门纪念馆由纪念性恐惧景观转化为国家尊崇、符号凝聚的神圣空间。最后,公众通过参观纪念馆重塑了对自身、国家和民族的认同,在此过程中,南京江东门纪念馆不仅是神圣空间,更是一个人与地方、人与人高频互动的社会空间。

图2 媒体话语下侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆神圣性地理想象的建构过程Fig.2 The Construction of the Geographical Imagination of the Sacredness of the Memorial Hall of the Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders under the Media Discourse

4 结论与讨论

4.1 结论

借助扎根理论,以中国网络媒体对南京大屠杀记忆重现与国家公祭日纪念仪式的话语实践为分析对象,探讨媒体在国家意志的引导下自上而下地建构纪念性恐惧景观的神圣性地理想象的过程,讨论了在此过程中如何唤醒公众对个人身份、国家和民族的认同感。研究发现:

1)网络媒体将南京大屠杀记忆拓展至更宽广的时空语境中。在空间上,南京大屠杀记忆逐渐从地方记忆上升为国家记忆,最终上升为世界记忆。在时间上,南京大屠杀记忆从近代史叙事框架中的“国耻”演变为现代全人类发展史中的苦难教科书。此外,记忆的宏大叙事离不开个体记忆的深描。媒体叙述南京大屠杀宏大记忆的同时,逐渐聚焦于微观层面的个体记忆唤醒、铭记与传承,呈现由叙述宏观历史向诠释微观生命意义演变的趋势。

2)本研究探索了纪念性恐惧景观的神圣性地理想象建构过程,强化了“神圣空间是通过社会建构而成”的认识(Kreiner, 2009)。国家和媒体通过命名规范、法律尊崇、构建象征物及仪式互动等形式,实现了南京江东门纪念馆地理想象的神圣化。在此过程中,纪念性恐惧景观中对暴力、死亡的叙事通过爱国主义与和平主题得到调节,南京江东门纪念馆被自上而下地建构为一个神圣的和平纪念地和新时代国家形象传播阵地,促使带有负面地理想象的恐惧景观向世俗神圣空间的转变。

3)纪念仪式在南京江东门纪念馆负面地理想象转化过程中扮演着联结记忆、空间和人的重要角色。公众通过参与南京江东门纪念馆线下撞钟和线上祭奠等具有象征意义的纪念活动,将自身与记忆场域和集体身份相连接,建构起强烈的使命感与意义感。

4.2 研究贡献

首先,以往地理学研究较多关注人地正面情感,而承载着人地负向情感的纪念性恐惧景观仍有待深入探究。本研究响应了地理学对关注公众恐惧心理变化与情感体验的呼吁(李华 等,2022),以承载着民族伤痛记忆的南京江东门纪念馆为例,探索纪念性恐惧景观神圣性的建构机理,深化了人地负向情感的研究,有利于破解纪念性恐惧景观及其社会文化意义面临不断被遗忘的困境。其次,地理想象理论视角的引入,有助于从“作者”与“读者”角度探讨国家意志引导下,媒体对纪念性恐惧景观神圣性地理想象的建构和公众的想象解构。本研究系统分析了媒体在叙述南京大屠杀记忆的过程中对记忆时空维度的扩展和叙述重点的演变,较为完整地呈现了纪念性恐惧景观的负面地理想象转化与神圣性建构过程,拓展了地理想象研究的微观视域。最后,涂尔干(1999)认为仪式研究应该突破传统的宗教式定义,探究其背后蕴含的社会主体、话语和权力等社会关系,本研究探讨了国家公祭仪式在纪念性恐惧景观神圣性建构过程中的作用,梳理了纪念仪式、集体记忆、地理想象与认同之间的相互关系,拓展了以往多以宗教仪式为对象的神圣空间建构研究,对于传承集体记忆,建构国家认同具有重要意义。

4.3 研究局限与未来展望

本研究也存在一定的局限性。1)仅探讨了国家意志引导下媒体对纪念性恐惧景观自上而下建构神圣性地理想象的过程,并未充分探讨民众自下而上解构的过程。公众不单单是信息的接受者,也会主动参与到记忆和空间意义的生产中(黄维 等,2016)。因此,未来可运用访谈法、内容分析法等方法,了解公众如何自下而上地解构纪念性恐惧景观的空间意义,并运用问卷调查等方法探究解构后的空间意义如何影响公众的参观行为。2)影响纪念性恐惧景观地理想象的转向因素除了媒体文本外,还有许多其他因素(例如图片、影像等),未来可以研究其他因素或多种因素作用下,恐惧景观空间意义转向问题。