寻找经典篇目的“逻辑问题”探究散文教学的实施路径

2023-08-19徐安琪

徐安琪

摘 要 散文的创作有着内在的逻辑,但这种逻辑不是逻辑的实证,也不是逻辑思维中严密的逻辑推理,而常常是通过想象、联想在起作用,因而散文中“真”的艺术背后,通常都会有“刻意为之”之处,而这些“刻意为之”往往会存在逻辑不通的问题。因而教师在教学中,首先要了解散文的特点,这样有助于选取恰当的方法,寻找逻辑或者矛盾的切入点,引发学生思考,推进教学的展开。

关键词 散文教学 逻辑 批判性阅读

吴周文在《散文:“真”的艺术》一文里,将散文的“真”概括为真实的题材、真切的思想、真挚的情感、真诚的人格四个方面,并认为构成散文“真”的内涵,也是散文“真”所表现出的美学范畴。[1]大多数散文教学确实也都围绕“真”去分析作者笔下景物描写之真美,探讨作者表达的情感之真切。这自然是正确的,也符合散文重在抒情的文体特点,且当前绝大部分语文课堂也都遵循着这样的思路进行散文教学。然而,经典篇目被如此循环往复地教,就不免产生“陈旧”之感。如何教出新意?如何找到散文教学的问题意识?如何教给学生散文阅读之法?这都是教师在散文教学中必须面对的问题。

对于好的散文,具有一定文学修养的中学生能够感受它的美,却说不清楚为什么美。而批判性思维的意义就是让我们学会为美寻找理由,探寻美学的原理和散文的美学特征。[2]在散文中“真”的艺术背后,作者为了营造意境、表达情感,通常都会有“刻意为之”之处,而这些“刻意为之”往往会存在逻辑不通(包括语言上的逻辑不通或矛盾、情感上的矛盾或纠结)的问题。当然,这并不是否认散文之“真”,而是力求向文本更深处溯源。由此观之,我们在阅读文本时往往要重点关注作者的“刻意为之”,这些正是我们解开作者情感的“密码”,也是学生可以通过学习掌握的“如何解读散文”的路径。

因此,教师要引导学生去发现文本中的“逻辑问题”,再通过这些逻辑问题构建本课教学的问题情境,以及形成真实的、以学生为中心的学习情境,最后由师生共同完成学习目标,探讨散文的主旨(情感),解读散文背后的“我”。而教师将批判性思维融入散文的教学中,是通过批判性的思考,引导学生从单纯的感性思维中探寻并赏析散文的内在规律,以实现感性认知与理性升华的统一。

一、质疑:“于无疑处生疑”——寻找作者写景的“刻意为之”

学生思考1:为什么“每天都走过的荷塘”不写,反而独要写“今晚满月下的荷塘”,今晚的荷塘有什么特别之处?

学生思考2:荷塘月色今晚格外的美,但美得不切实际。在淡淡的月光中赏景,作者的观察却是非常细致生动的,像是拿着放大镜在观察。

这两个问题都是学生在课前预习时围绕散文中的写景问题而提出的。很明显,学生关注到了今晚的荷塘美得“刻意为之”。因此,笔者在教学的时候将景的“刻意为之”作为探究的起点,即探讨朱自清写了什么景?朱自清笔下的荷塘景为什么会这么美?

从文本中我们不难发现,散文和诗歌一样,也可以营造意境,这和朱自清先生的写作功力是息息相关的,我们可以从视觉、聽觉和嗅觉的角度来赏析。这个荷塘在朱自清的笔下是朦胧的、宁静的、芬芳的,所以,可以说今晚月色下的荷塘格外的美。但恰恰是这么美的荷塘,反而与平日里的荷塘“不一样”。这不得不让人质疑:有没有美得不切实际呢?

经过仔细推敲,学生能从视觉角度看到多处不合逻辑的地方:

第4段:这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。

第4段:叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

第5段:弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

因此,今晚的荷塘确实与日日走的荷塘有所不同,这个荷塘是虚实参半的,是朱自清“刻意为之”的另一个世界。现实的荷塘,是自然的荷塘;虚构的荷塘,是作者心中的荷塘,这是一个宁静、美妙、朦胧、芬芳的世界,是朱自清寄托情感的“载体”。

二、论证:“基于情感冲突的逻辑链”——探究作者自我的“矛盾之处”

学生思考3:文中的江南是怎样的江南?这个部分可不可以被去掉?

学生对于文中江南之景的描写颇为质疑。而从荷塘月色的虚构推导,其实除了荷塘月色之外,作者在文中的“所见所想”均是想象的“刻意为之”。而这样“刻意为之”是作者为了打造他心中的理想世界。其实在很多作品中,作者都会构建理想世界去填补现实的空缺。如,陶渊明《桃花源记》中的桃花源寄托了与现实世界格格不入的理想;屈原《离骚》中的“香草”“美人”意象承载了作者毕生的追求与信仰。

王安忆曾说:“小说不是现实,它是个人的心灵世界,这个世界有着另一种规律、原则、起源和归宿。但是建筑心灵世界的材料却是我们赖以生存的现实世界。小说的价值是开拓一个人类的神界。”[3]而散文也是相通的。如此,我们必然要问:朱自清的现实世界是怎样的?

当然,我们通过外部资料去考证,自然会发现朱自清当时的遭际。但是,让学生通过文本去找到蛛丝马迹,通过文本细读去发现作者情感的“矛盾之处”,让学生能够通过作者的语言表达,感受散文背后的“我”,进而掌握散文阅读的方法,才是散文教学该着重用力的地方。因此,让学生尝试回到文本去寻找作者的现实世界显得尤其重要。而学生也在文本中发现作者除了描景有“刻意为之”外,在抒写自我的过程中,也存在矛盾、不合逻辑的地方。

学生思考4:文本第1、3、10段,朱自清像是在自我纠缠,而且逻辑上似乎在自我“打架”。他为什么如此矛盾?

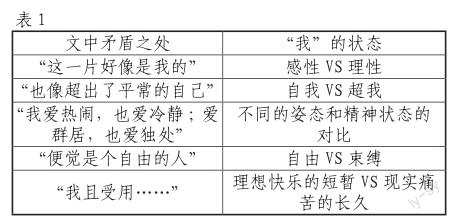

从表1中我们不难发现,朱自清的内心是矛盾的。而正是这样的内心矛盾,才会让人有情感上的拉扯。他想解决自己内心的“颇不宁静”,但是又很清醒、理性地认知到“无法解决”,因此,满月下的荷塘只是暂时把“颇不宁静”给“悬置”起来了,而他清楚地知道“颇不宁静”是得不到解决的。不过在这样矛盾纠缠的背后,即使只是短暂的快乐,“我”也呈现了主动的姿态——也想去拥有。

三、释疑:“获得新的体悟”——破解作者情感的“逻辑密码”

朱自清带给读者的绝不是美好理想世界的泡沫,也不是现实世界的残酷体验。无论是他写景的“刻意为之”,还是情感上的自我矛盾,看似逻辑不通,实则正是“我”的清醒与乐观。

朱自清是个很矛盾的人,夸张一点说,他的矛盾是非常“纠缠的”甚至“黏糊的”,又是很“隐晦”的。但事实上,这样的心理矛盾、情感拉扯并非朱自清独有,这是文人们普遍的一种内心挣扎,我们有个专有名词可以概述——“刹那主义”人生观。学会短暂地解脱亦是一种人生态度。如陶渊明:“采菊东篱下,悠然见南山。”王维:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。”柳宗元:“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”这些诗句所呈现的,都是他们在自我情感拉扯之后形成的另一种人生之路。《梦游天姥吟留别》中李白也吟道“且放白鹿青崖间”。文人们不是悲观地寻求躲避,而是主动悬置心中的不宁静,而这也正是普通人在面对困境时的状态,是普遍的人性。

因此,面对这样的朱自清,我们也自然会问:为什么朱自清不能向身边人倾诉或者寻求陪伴呢?

文段结尾这样写道:“这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。”走入现实的朱自清,留给我们的是孤独的背影。朱自清给我们最大的启示便是,在现实中一个人是不能完全地理解另一个人的,人类的寂寞是永恒的,甚至更多的时候,我们要享受孤独。文人如此,我们亦如此。

正如迟子建所说:“善待哀愁,也许就是幸福的开端。”《荷塘月色》这篇散文给予读者的人生启示,是能丰富人生的体验的:看似具有个人性的个人情感,实际上又具有普遍的意义和价值,我们存在于世,都要创造一片“荷塘”给自己悬置现实的矛盾与冲突,悬置孤独之身。

在这样一次课堂教学中,依循着解读的内在逻辑,笔者与學生一起获得了对《荷塘月色》主旨的深度认识。学生对于散文背后的“我”,对于相似的人生体验也有了共鸣。且学生也在课堂探究的过程中,对经典散文的“刻意为之”有了更深层的体验,其逻辑思维也得到了一次充分的训练。简单来说,文学性与工具性兼得。

其实,《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》在“课程目标”中就提出学生应“养成独立思考、质疑探究的习惯,增强思维的严密性、深刻性和批判性”,“学习探究性阅读和创造性阅读,发展想象能力、思辨能力和批判能力”,“能考虑不同的目的要求,以负责的态度陈述自己的看法,表达真情实感,培植科学理性精神,在表达实践中发展形象思维和逻辑思维,发展创造性思维”等要求;在“实施建议”中提出“阅读论述类文本,教师应引导学生着重思考思想的深刻性、观点的科学性、逻辑的严密性、语言的准确性,把握观点与材料之间的联系”的建议。[4]据此,我们可以通过文学作品的教学,特别是经典篇目的教学,对学生进行思辨能力和批判能力、逻辑思维、科学理性精神的训练。这与文学作品的鉴赏并不矛盾,也是散文教学的应有之义。当老师有了不一样的教学实施路径,学生也会收获不一样的散文解读路径。不过,虽然散文有着内在的逻辑,但是这种逻辑并不是实证的逻辑,因此散文教学依然要注意感性与理性的平衡与协调,避免理性过强损害散文抒情的审美特征。

参考文献

[1]吴周文.散文:“真”的艺术[J],七彩语文:中学语文论坛,2018(1):5.

[2]欧阳林.批判性思维与中学语文阅读教学[M],北京:中国人民大学出版社,2019.

[3]缪红玉.论王安忆小说的“心灵世界”[D],厦门:厦门大学,2009.

[4]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S],北京:人民教育出版社,2020.

[作者通联:江苏师范大学文学院中国现当代文学专业硕士研究生]