互联网背景下家园共育研究的热点与发展趋势

——基于CiteSpace的可视化分析

2023-08-18张宇轩甘少杰

张宇轩,甘少杰

(渤海大学教育科学学院,辽宁锦州,121013)

《3~6岁儿童学习与发展指南》提出了儿童在不同年龄段应达到的发展水平,为幼儿园与家长提供了科学的保育与教育的方法。[1]如今,越来越多的教育研究者认识到幼儿的发展离不开教师与家长的相互配合,家园共育的重要性逐渐显现出来。随着互联网的发展,教师的教学内容、教学手段、管理方式等都发生了巨大的变化,家园共育模式也随之改变,尤其是出现了以微信群为主要沟通媒介的家园共育模式。在互联网的助推下,幼儿园与家长的线上交流成为常态,互联网背景下的家园共育研究也备受关注。

本研究利用CiteSpace可视化软件对互联网背景下家园共育的研究文献进行梳理并分析,旨在揭示此研究领域的热点与发展趋势,为后续研究提供借鉴。

一、研究设计

(一)数据来源

以中国知网数据库(CNKI)为数据来源,时间设为2007—2022年,在高级搜索中分别输入“家园共育”与“互联网”“信息化”“信息技术”等关键词进行检索,剔除会议、报纸与不相关文献,共获取411篇有效文献。

(二)研究方法

CiteSpace是一种可以将大量文献以量化的形式进行分析,以可视化图谱的方式呈现出来的文献分析工具。研究者可以根据CiteSpace生成的作者图谱、关键词共现、突现图谱、聚类图谱及时区图谱等进行文献分析。本研究借助CiteSpace进行互联网背景下家园共育的基本概括、研究热点与发展趋势分析。

二、概况分析

(一)发文量分析

发文量能够较好地反映在一定时期内,研究者对某领域的关注程度。如图1所示,整体来看,从2007年开始,互联网背景下家园共育领域的发文量呈递增趋势。其中,2007—2016年发文量增长速度比较缓慢且平稳,2017—2021年发文量呈现爆发式增长,增长速度快,在2020年与2021年达到峰值。这说明互联网背景下的家园共育逐渐受到研究者的广泛关注。这与社会发展和国家政策关系密切,相关政策文件促使研究者越来越关注网络与教育的联系。例如,2016 年《教育信息化“十三五”规划》发布,其在主要任务中指出,在发展微信服务平台方面的协同作用极大地促进了教育教学与管理的能力建设。[2]2018年《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》强调信息技术对幼儿教育的积极作用,提出幼儿园要充分利用互联网手段。[3]2022年党的二十大报告指出:“加快建设高质量教育体系,健全学校家庭社会育人机制,推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。”[4]家庭是幼儿接受教育的重要场所之一,互联网的发展将家庭与幼儿园的距离进一步拉近:一方面提高了家园共育中教师的信息技术应用能力,促进了教师专业素质的进一步提升,也为促进幼儿的发展奠定了基础;另一方面使家园共育中的家长参与度提升,能够使忙于工作的家长及时了解孩子的发展状况。因此,越来越多的研究者开始关注网络对家园共育的重要性。

图1 发文量与年份关系可视化图谱

(二)作者与研究机构分析

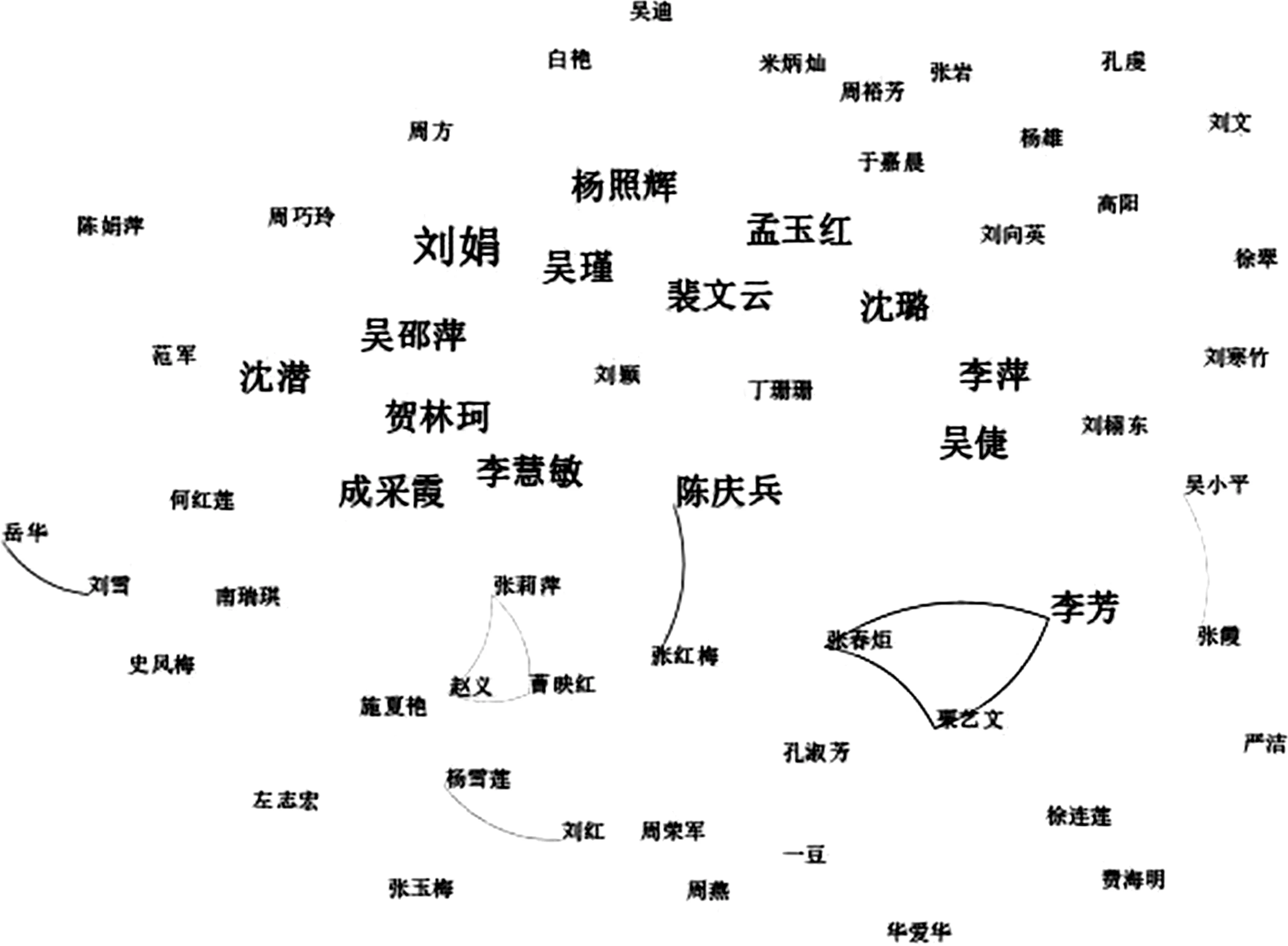

作者的发文量能够反映出作者的科研能力,也是评价核心作者的标准之一,作者之间的交流也能反映出研究者对该领域理论的共识情况。将CiteSpace中节点类型设置为作者,得到节点数为217,连线数为19,密度为0.0008的作者及合作关系图谱,如图2所示,节点越大,代表发文量越大。由图2可知,刘娟、裴文云、吴瑾、李芳等人发文较多,其中刘娟的发文量最多,有3篇。从职业上看,发文量较多的研究者多为一线教师。由此可见,幼儿园教师更加关注互联网背景下的家园共育研究。研究者之间并未形成合作群,大部分研究者以单独的节点出现,仅有少部分研究者形成了合作网络,并且合作对象单一,这说明虽然有不少的研究者关注互联网背景下的家园共育,但研究者之间的合作交流较少,并未形成紧密的合作团队。

图2 作者及合作关系图谱

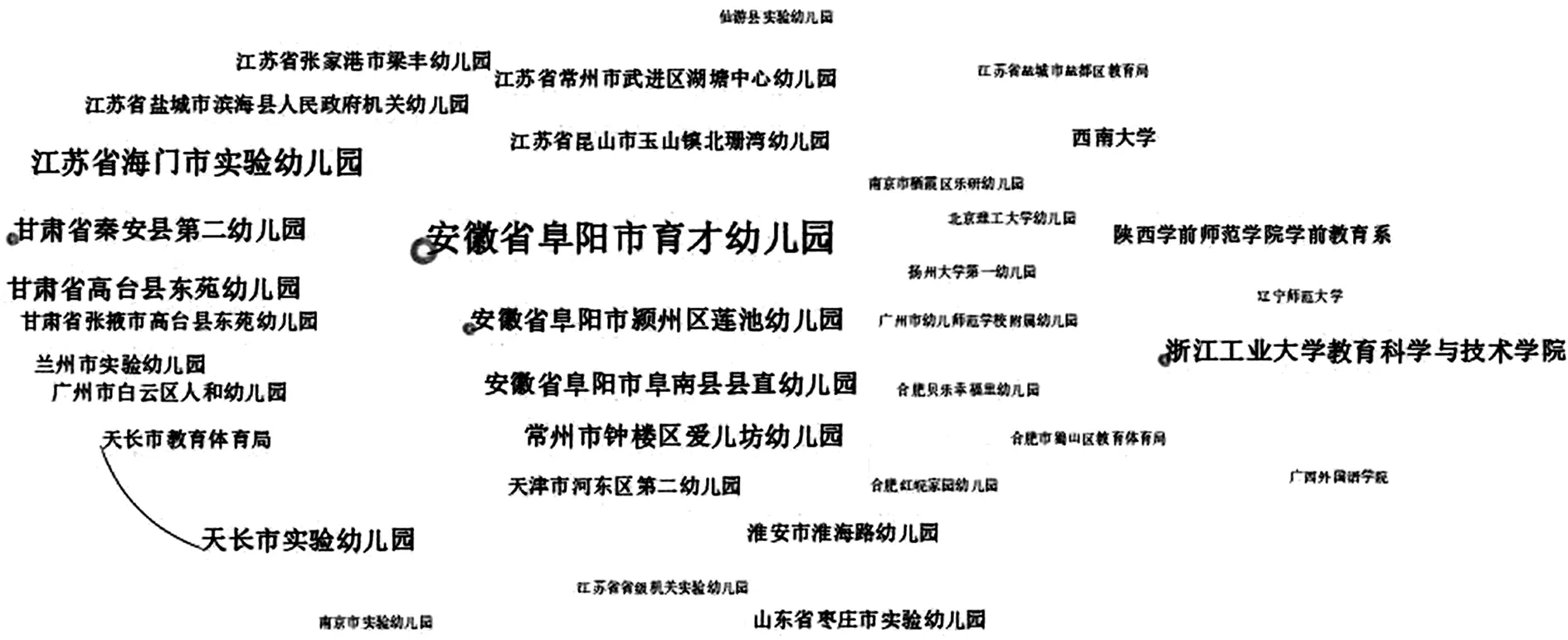

将CiteSpace中的节点设置为机构,得到了各机构合作关系图谱,如图3所示。从机构的性质来看,幼儿园对该领域的关注较多,只有少部分高校研究者关注该领域。从机构之间的合作关系来看,大多数机构都以单独节点出现,很少与其他机构之间形成连线,这说明研究机构之间的合作较少,尚未形成合作机制,高校与幼儿园之间的合作更少。

图3 机构合作关系图谱

三、热点分析

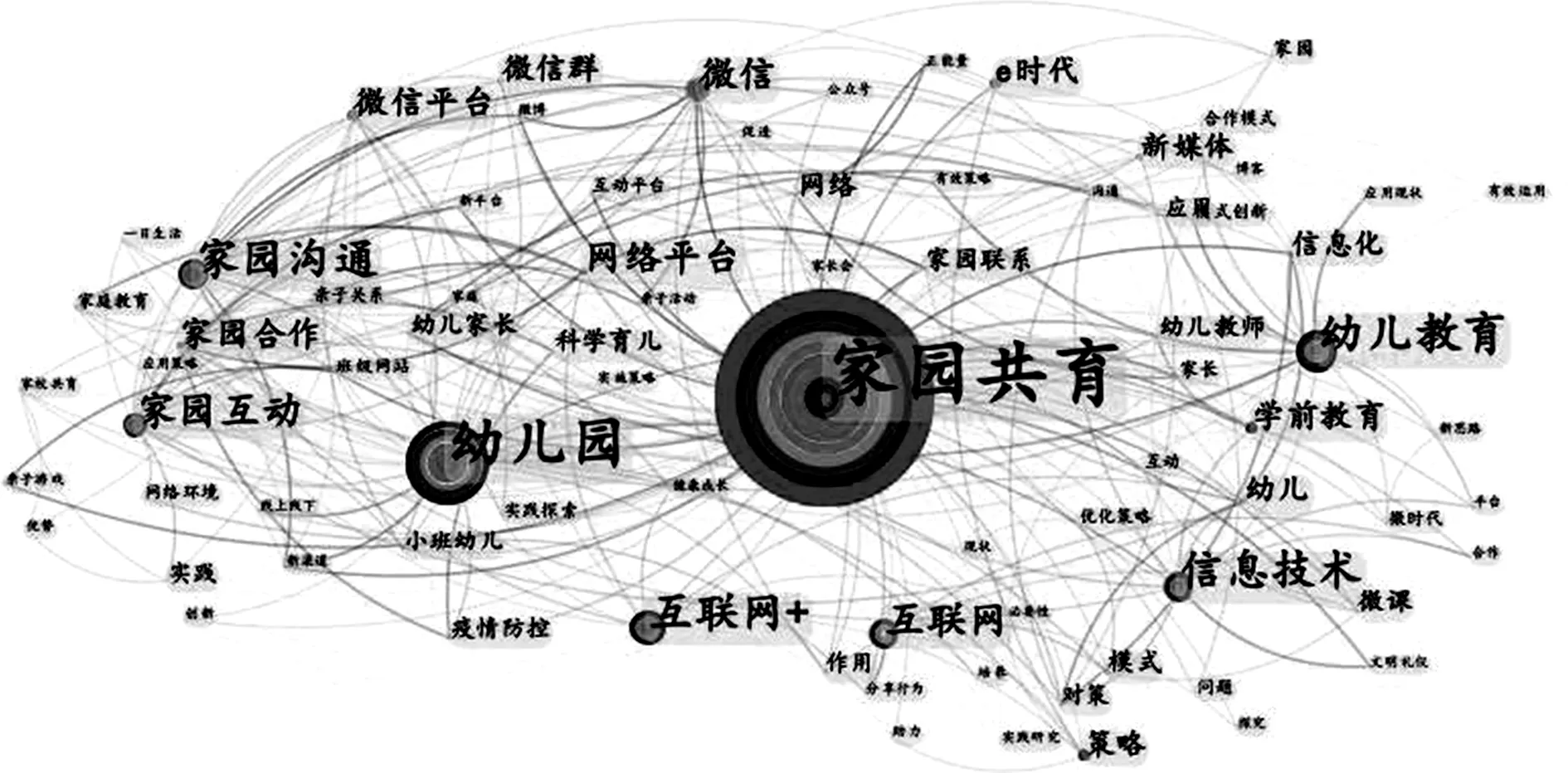

(一)以关键词共现为基础的热点分析

关键词是揭示文章主旨、把握文章主要内容的重点词语,对关键词进行分析可大体了解研究者在某领域的研究重点与研究热点。图4为互联网背景下的家园共育研究关键词共现图谱,节点的大小反映出关键词的频次,节点越大,关键词出现的频次越高,表明该关键词在此领域中的关注度越高,更可能成为该领域的研究热点。关键词之间的连线代表关键词之间的联系情况,连线越多,说明它们之间的联系越紧密,反之,则说明关键词之间具有独立性,彼此缺少联系。由图4可知,家园共育、幼儿园、幼儿教育、信息技术、互联网、微信等词的节点比较大,出现频率也比较高,是互联网背景下家园共育的研究热点。由图4可知,关键词之间连线较多,联系紧密,这说明研究者关注到了家园共育的多方联系,研究逐渐深化。

图4 关键词共现图谱

(二)以关键词聚类为基础的热点分析

关键词聚类是指通过文献计量和聚类统计的方法, 计算主题词之间的联系密度,把讨论得比较多的主题词聚集在一起形成一个个类团,从而使研究热点更加清晰地凸显出来的图谱。[5]关键词聚类分析可以将更多的主题词聚集在一个概念下,以达到对此概念的整体分析。本研究利用CiteSpace的关键词聚类功能,分析得出9个聚类,如表1所示。根据聚类下的重要节点提取出频率前5的关键词,进而分析互联网背景下家园共育的研究热点。

表1 关键词聚类

(三)综合热点分析

通过对关键词的共现与关键词聚类的分析,将互联网背景下家园共育的研究热点总结如下。

1.互联网背景下家园共育的内涵

对内涵的研究是认识某一研究领域的前提与基础。在互联网背景下的家园共育领域,一部分研究者基于生态学理论、社会互动理论、社会资本理论、重叠影响阈理论等对家园共育的内涵进行了探讨,强调幼儿的发展离不开周围的生态环境,也离不开与社会的互动。魏旭朝等人基于生态学理论和社会互动理论提出,幼儿的教育过程并不是幼儿园或家庭单方面的工作, 而是由幼儿园和家庭共同参与、相互配合完成的,幼儿、教师、家长三者积极沟通, 促进幼儿体智德美诸方面全面发展。[6]常俊英基于社会资本理论与重叠影响阀理论提出,家园共育是幼师、父母、幼儿各自的社会属性的重叠影响,是幼儿教育的一种重要而又特别的形式。[7]还有一部分研究者基于“互联网+”与“家园共育”融合生成一种概念,如谢元亭指出,互联网背景下家园共育的内涵为以互联网平台为载体,通过技术与家园共育的深度融合,促进幼儿、家长、教师三者共生共长的教育活动。[8]

2.互联网背景下家园共育的可行性

对可行性的研究是了解某一领域发展条件与发展状况的重要支撑。研究者对互联网背景下家园共育的可行性研究集中在对现实需要以及与传统式家园共育比较的研究。

有研究者在谈及对现实需要时,一方面强调互联网与家园共育的结合能够提升家园共育质量。如李早林从幼儿园教育信息化是教育改革的重点及家园共育是提升教育质量的现实需要两方面对该领域的可行性进行论述。[9]另一方面是家长对幼儿教育的意识逐步提高。许士山提出,家长参与幼儿园课程实施是家园合作的一种新形式,有利于充分贯彻我国学前教育政策,与此同时,实现家长的自我发展和幼儿的健康成长。[10]

研究者认识到传统式家园共育的不足,如家园关系质量低、无法满足家长需求、沟通频次受空间和时间限制等问题。张运卉指出,家园共育还存在家长教师沟通机会不平等、沟通内容片面、教师缺乏沟通技巧与艺术等问题。[11]侯丽认识到传统式家园共育存在一定的问题,主张利用信息技术手段提高家园共育的质量与效率。[12]正是由于传统家园共育存在诸多问题,研究者开始将互联网与家园共育联系起来,发挥互联网的优势,以优化家园共育模式。

3.互联网背景下家园共育的问题与对策

对现状的研究是了解某一领域发展状况和未来发展趋势的重要依据。研究者对现状研究主要集中在问题与策略方面。

从问题上看,研究者主要关注实践层面和观念层面上的不足。实践层面主要集中在硬件设施、教师专业素质和管理层面等。刘洋关注乡村幼儿园与城市幼儿园在信息化基础设施建设方面存在的差距。[13]除了网络等基础设施的建设,教师的专业素质与管理也是影响线上家园共育开展的重要因素。线上家园共育的开展对教师提出了更高的要求,教师的沟通能力与信息技术能力是提高家园共育质量、保证家园共育发挥效果的重要途径。吴倢指出,互联网背景下家园共育监管体制存在滞后性,如网络平台监管不及时、班级群内的交流无关信息过多等。[14]

研究者对思想层面上的不足也较为关注,一方面强调家长的思想观念。张学圣指出,家长教育观念仍存在偏颇、沟通方面的问题,并基于这两方面的问题,提出了相应的解决措施。[15]另一方面强调教师的思想观念,很多教师在与家长沟通时,仍存在角色固化、关系把握不准、沟通单向化等不足。黄显军等人提出,线上家园共育中的教师是共育工作的主导者,家长是接受者,二者在线上家园共育沟通中缺乏有效的互动。[16]

有研究者提出了相应的解决策略,主要集中在实践层面与观念层面。一部分研究者基于实践层面提出应对策略。王莹莹提出,家园共育模式有待创新,鼓励建立监督管理体制。[17]赵燕琴从教师角度提出,教师应该提升网络共育参与水平,深入开发育儿教育资源。[18]还有一部分研究者基于思想观念层面的不足提出解决策略。如刘学忠等人认为,教师在家园共育的实施中起主导作用,教师应在“互联网+”环境下丰富自身素养的内涵。[19]

四、发展趋势

CiteSpace的突现词功能可以预测一定时期内关键词出现频率发生较大变化的情况。[20]对突现词的研究有助于了解一段时间内某一领域的研究趋势。 通过提取互联网背景下家园共育的相关文献中的突现关键词,可获得高频关键词突现图谱,如图5所示。

图5 关键词突现图谱

从持续时间上看,“家园互动”持续时间最长,长达9年;从强度上看,“网络平台”的强度最高,为3.45;从时间分段上看,2007—2011年,注重网络的互动,以博客为主要的交流平台;2014—2017年,注重新媒体在家园共育中的应用,以微信为主要的沟通途径;2018—2021年,疫情防控对家园共育的影响与家园共育的模式成为该领域的重要研究趋势。由图6及相关文献阅读,可将互联网背景下家园共育研究的发展趋势概括为注重网络平台的开发与管理、关注家园共育模式的创新、拓宽家园共育的对象。

(一)注重网络平台的开发与管理

互联网与家园共育的结合,极大地推动了家园共育的发展。在2011年时,博客成为主要的家园沟通平台,随后,QQ群、家长微信群、微信公众号以及一些APP的出现,逐渐取代了博客的地位,成为主要的家园共育沟通平台,这些平台的出现,逐渐丰富了线上家园共育的内容。在线上,教师不仅可以传授丰富的育儿经验,与家长进行沟通,也可以展示教师和幼儿园的良好形象。基于此,研究者也越来越关注家园共育网络平台的开发与管理。宋津认为,教师可以充分利用微信朋友圈从亲和温柔形象、职业形象、个人魅力与文化底蕴、品牌形象这四个层面树立良好的个人形象。[21]但网络平台仍存在一定的问题,如平台内容不完善、广告及虚假信息的流入等。在未来的研究中,应注重对网络平台管理的探究,一方面提高家园共育内容的真实性与可操作性;另一方面增强网络环境的有序性与规范性,以提高互联网背景下家园共育的质量。

(二)关注家园共育模式的创新

基于家园模式的创新,研究者一方面强调利用共享资源推进家园模式创新,另一方面强调利用APP进行家园模式创新。如郁虹指出,走出家园共育瓶颈的突破点是建立多元的家长—幼儿园互动新模式,既强调家园共享教育资源,营造开放的教育环境,又强调家园共享信息资源,拓宽现代的沟通渠道。[22]白娜娜提出,利用手机APP构建一种家园共育的范式,并在改善“教与学的环境”“教与学的方式”的基础上,实现家园共育。[23]随着时代的不断发展,家园共育的模式也会不断发生变化,研究者应更多关注家园共育模式的创新,并使幼儿参与到家园共育中。例如,将育儿经验与游戏、视频结合起来,以加强家长与幼儿的互动,使家长在愉悦与放松中掌握育儿方法。

(三)拓宽家园共育的对象

从目前的研究来看,在谈及互联网背景下家园共育时,只有少数研究者关注线上家园共育对农村儿童的影响。线上家园共育能够很好地帮助农村家长与教师交流,逐步改变家长错误的教育观念,也能够帮助家长了解孩子的学习情况与身心发展状况。目前,农村的基础设施也逐渐完善,互联网也陆续普及,利用互联网技术,既能打造家园共育的生态圈,还能构建农村幼儿园家园共育新模式,逐步提升家园共育的质量。[24]在未来研究中,研究者应多关注农村家园共育的实施情况,并采取相关措施促进农村的线上家园共育,更好地利用全国优秀资源,促进教育公平,提高教学质量。

本研究利用CiteSpace可视化软件对互联网背景下家园共育的研究文献进行分析发现,近几年该领域的研究热点主要集中在互联网背景下家园共育的内涵、可行性、问题与对策等方面。未来研究将更多关注网络平台的开发与管理、家园共育模式的创新、拓宽家园共育的对象等方面。