基于CiteSpace的国内幼儿规则教育研究综述

2023-08-18李菀蓉

李菀蓉,卢 清,李 玲

(西华师范大学学前与初等教育学院,四川南充,637000)

一、问题提出

在幼儿园开展规则教育,不仅能保证幼儿一日生活和各项活动的顺利进行,而且还能促使幼儿规则意识和良好行为规范的养成,同时也符合相关文件的要求。《幼儿园教育指导纲要(试行)》提出,要让幼儿理解并遵守日常生活中基本的社会行为规则。《3~6岁儿童学习与发展指南》也提出,要让幼儿遵守基本的行为规范,结合社会生活实际,帮助幼儿了解基本的行为规则或其他游戏规则。由此可见,规则教育在幼儿阶段是必不可少的。通过查阅文献发现,很多研究者关注到了规则教育这一领域,因此,本研究采取CiteSpace可视化分析软件对国内规则教育的相关文献进行梳理,对其发展趋势和动态进行分析,以期为推动更深层次的幼儿园规则教育研究提供参考。

二、研究方法与数据来源

本研究采用CiteSpace 6.1.R6进行文献分析,文献研究的时间区间设置为2007—2022年,时间切片设置为1年。以中国知网为数据来源,将检索主题设置为“幼儿规则教育”,检索时间限定为2007年1月至2022年12月,剔除会议、报纸及不相关文献,最终筛选出有效文献221篇。

三、研究现状

(一)年度发文量趋势分析

年度发文量可以反映某一研究主题的发展变化,如图1所示,我国学者对幼儿规则教育的研究在2007—2014年间发展较为平缓,在2016年达到一个小高峰(26篇)后出现了短暂的下降,在2018年有所回升,2020年达到顶峰(35篇)。

图1 年度发文量

(二)发文作者分析

在CiteSpace中,将节点类型设置为作者,运行CiteSpace得到发文作者共现网络知识图谱。如图2所示,N=215,E=27,N代表研究者数量,E代表研究者间的合作数量,研究者姓名越大则表示该作者在221篇文献中出现的频率越高。从图2可以看出,作者王涪蓉出现的频率最高。此外,还可以看出大部分作者之间并没有产生合作关系,仍以独立研究为主;少部分进行合作发文的作者有陈世联和张小翠,刘为影、李永霞和张焕荣,范玲丽和孟新,但发文数量都较少,仅1篇。

图2 作者共现网络知识图谱

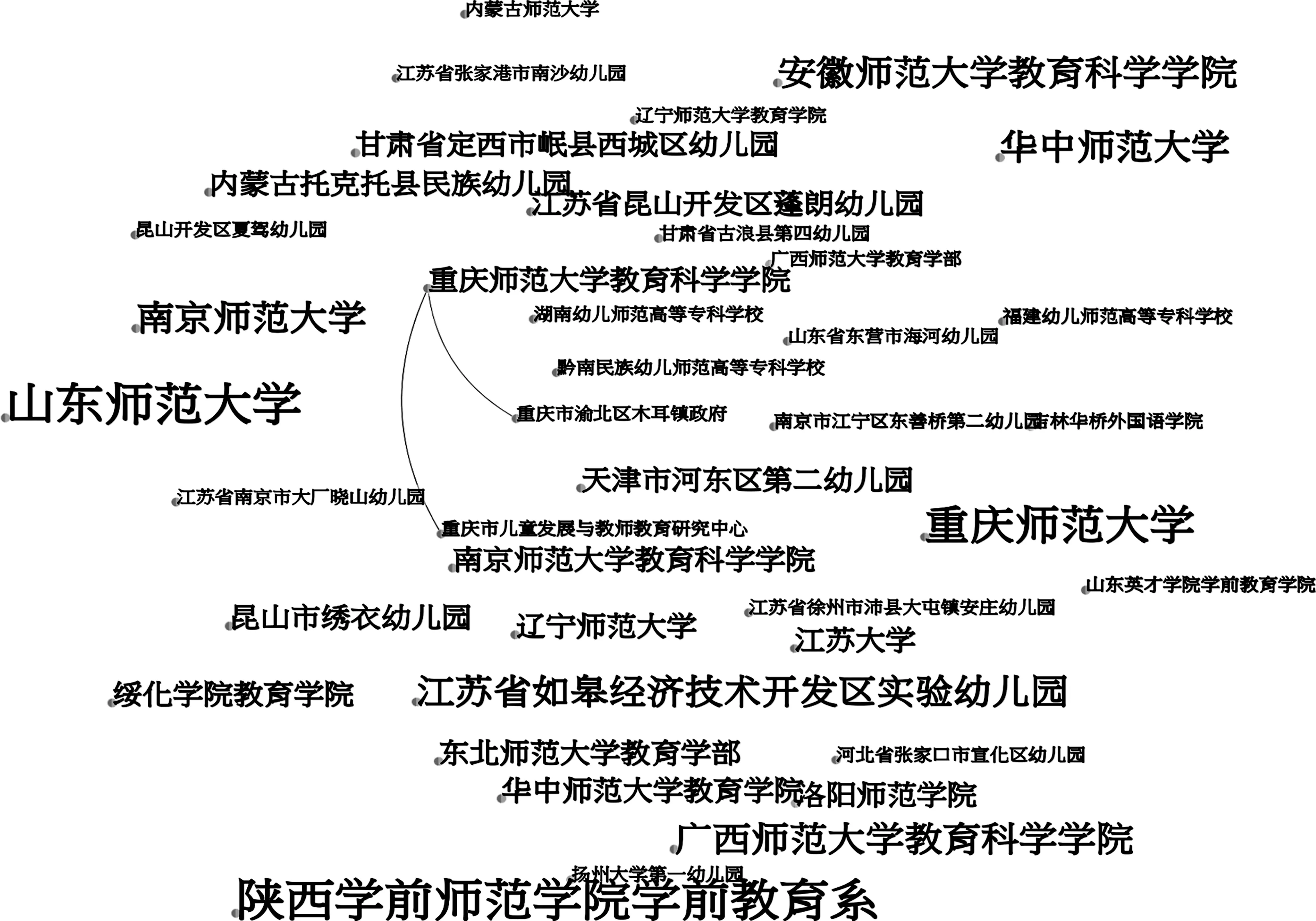

(三)研究机构分析

在CiteSpace界面,选择节点类型为机构进行可视化分析,得到的结果如图3所示。N=185,E=6,N代表研究机构数量,E代表机构间的合作数量。机构姓名越大则表示出现的频率越高,可以看出陕西学前师范学院学前教育系、山东师范大学、重庆师范大学、华中师范大学、南京师范大学等师范院校发文量较高,但各院校的研究主题存在差异。例如,山东师范大学以违规行为为主题的研究较多,而重庆师范大学以班级规则的研究为主。从连线来看,仅有重庆师范大学教育科学学院与重庆市儿童发展与教师教育研究中心、重庆市渝北区木耳镇政府之间建立了合作关系,其他机构之间合作较少,仍处在独立研究的阶段,尚未形成具有代表性的研究团队。

图3 发文机构共现网络知识图谱

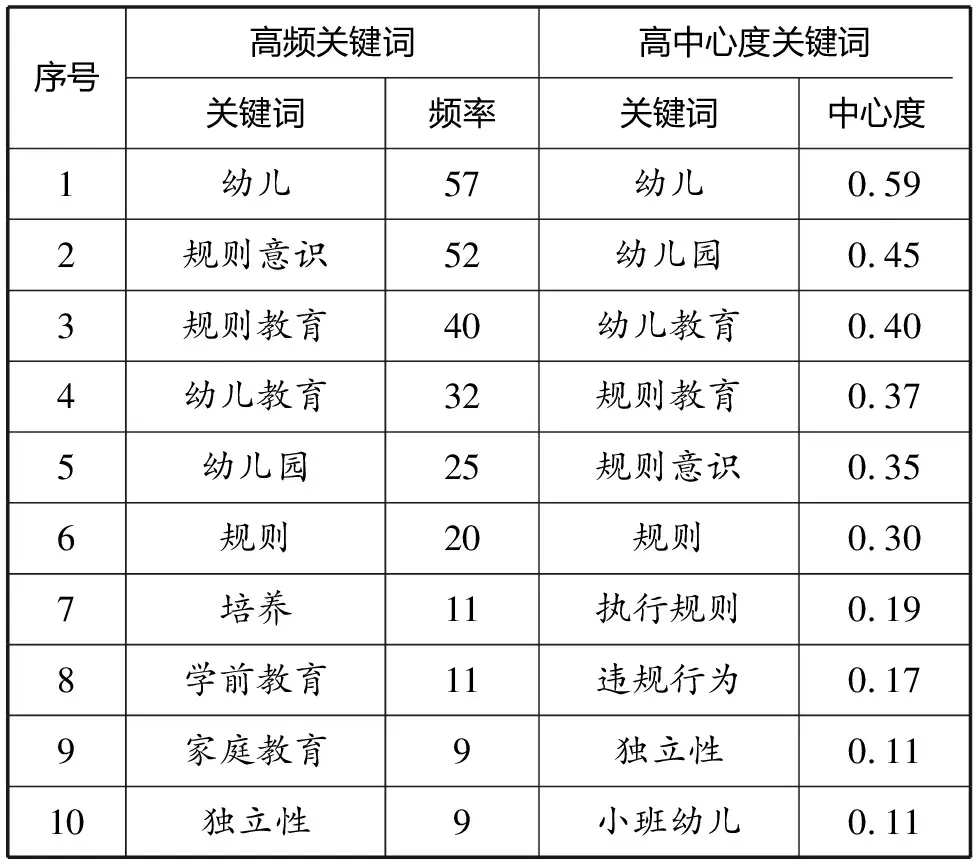

四、研究热点

通过对国内幼儿规则教育高频关键词共现网络的分析,可以了解幼儿规则教育的相关研究热点,其中高频关键词指的是在某领域研究者使用最多的专业名词。运行CiteSpace软件得到关键词共现网络知识图谱,如图4所示。关键词出现的频率大小可以根据圆圈的大小来判断,圆圈越大说明该关键词出现的频率越高,从图4可以看出主要关键词有幼儿、规则意识、幼儿教育、规则教育、幼儿园、规则等。

图4 关键词共现网络知识图谱

借助中心性来测量节点在网络中的重要性程度。一般说来,节点的中心性数值越大,则表明该节点在整个网络结构中就越重要。根据关键词共现知识图谱对本研究的关键词中心性进行排序,将频次

在9次及以上的关键词筛选出来,并且按照从高到低的顺序排列,结果如表1所示。结合图4和表1,对幼儿规则教育的相关文献内容进行分析,总结出2007—2022年国内幼儿规则教育的相关热门研究主题。

表1 关键词频率与中心性排序对比表

(一)研究对象

幼儿规则教育的研究对象包括小、中、大班各年龄阶段的幼儿,其中对小班幼儿的研究主要侧重于规则意识的培养,因为这一年龄阶段的幼儿刚进入幼儿园,他们的各种行为习惯和意识还比较模糊,因此,研究者将主要的视角放在对幼儿规则意识培养上。而对中大班幼儿的研究则侧重于探究他们的违规行为以及教师的应对策略。这个时期的幼儿表现出更多的违规行为,主要是由于他们个性特征的发展,出现了好奇好问好模仿的性格特征,这促使他们去探索周围环境中的新事物,在这过程中则增加了违规行为出现的概率。[1]在教师的应对策略上,周圆圆将新手和熟手教师在集体活动中应对幼儿违规行为的方式进行了对比研究,发现熟手教师在应对策略的灵活性、情绪态度和有效性这三方面均优于新手教师,这与教师的实践性经验有很大的关系。[2]除这三个年龄段之外,还有研究者关注到了特殊儿童这个群体的规则教育。例如,左雪等人从融合教育背景出发,对发育迟缓幼儿的规则行为的干预进行了研究,他们指出,学前融合教育在实施过程中存在诸多困境,主要是因为特殊幼儿的“特殊行为”,特别是幼儿不遵守规则的行为会严重影响教师正常教学活动的开展,因此有必要帮助特殊幼儿建立遵守规则的行为。[3]可以看出,研究者对于规则教育对象的研究比较全面,涉及各个年龄段的幼儿,并且侧重点有所不同。

(二)研究主题

根据聚类信息和对文献的梳理发现,研究者对幼儿规则教育的研究主题包括多个方面。

一是对幼儿规则教育价值的研究。对幼儿来说,规则教育不仅可以帮助他们适应社会、幼儿园等地方的生活,而且规则的施行与管理会潜移默化地影响幼儿的态度、情感与价值观,是一种重要的潜在课程。[4]对教师来说,规则教育可以帮助教师管理班级,保证日常活动的正常开展。

二是对幼儿班级规则的研究。班级规则是保证幼儿园一日活动正常开展的重要规定。班级规则的建立可以规范幼儿的行为,促进幼儿自律能力的发展。班级规则有显性和隐性之分,二者的区别就在于是不是明确制订的。隐性规则对幼儿来说不容易感知,执行起来比较困难,即使是在教师提醒、暗示的帮助下仍难以达到理想的效果。[6]幼儿作为规则的遵守者,对于班级规则内容的认同程度同样也会影响规则的实施效果。邵蕾认为规则的合理程度、幼儿的认知水平以及教师的引导方式等是影响幼儿对于班级规则认同的主要因素。[6]

三是对幼儿规则教育存在的问题研究。这部分的研究主要体现在规则教育的目的、内容、制定主体等方面。有研究者指出,一些规则教育的目的过于功利化,以维持正常的班级秩序为主,对促进幼儿发展的目的关注较少;在内容方面不够全面,以道德规则为主,忽视公共规则与交往规则。[7]规则制订的主体通常是教师,忽视幼儿的参与。并且,在规则实施上存在高控制的问题。例如,张敏杰等人就针对规则教育中教师高控制的问题进行了反思,认为教师不恰当的控制会阻碍幼儿自律感的形成,主张去教师权利的中心化,提出教师控制与幼儿自行规范之间要保持和谐有度。[8]

四是对家庭中幼儿规则教育的研究。家长的教育观念和方式对幼儿的发展有极大的影响,而不同文化水平和地区的家长在教育观念和方式上也存在很大的区别。张翠云针对城市家庭中的家长进行了研究,发现大部分家长都认可规则教育的价值,并且会设定专门的日常惯例表帮助幼儿遵守规则,使幼儿在家长帮助下逐步减少了违规行为。[9]而刘为影等人分析了农村幼儿家庭中家长的规则教育方式,发现他们只有在幼儿出现违规行为时才会进行规则教育,且方式简单粗暴,导致幼儿再违规的情况依旧存在。[10]王苏等人专门从家长的养育行为、幼儿的性别和气质特点出发,研究这些因素对幼儿规则内化的影响,结果发现,积极民主的养育行为更能促进幼儿规则的内化,而消极的养育行为则会阻碍幼儿规则意识的形成。[11]因此,要想幼儿形成良好的规则意识,家长应该选择适当的教育方法。此外,周丹关注到了家庭中的隔代规则教育,对祖辈规则教育观、规则教育的优势、存在的问题等进行论述。[12]可以看出,学界对于家庭规则教育的研究视角较为多元。

五是对幼儿规则教育的方法研究。教育方法会影响教学效果,好的教学方法能够更好地调动幼儿的积极性和主动性,提高学习效率。关于教学方法,关注点最多的是在游戏这一主题上。游戏作为幼儿最喜欢的一种活动方式,能够很好地吸引幼儿的注意力,使幼儿能主动、自觉地参与到活动中。根据不同游戏的特征设计相应的规则教育,能够帮助幼儿更好地学习规则。韩敏燕以角色游戏为主题研究规则教育,她指出,以角色游戏为媒介,让幼儿在角色游戏中学习规则,可以使规则更加形象化、具体化,从而方便幼儿更快地掌握规则。[13]有的研究者将视角放在了教师惩戒权上,根据《中小学教育惩戒规则(试行)》这个文件来思考幼儿教师的教育惩戒对于规则教育的意义。其中,孙丽华等人认为教育惩戒的实施是促使幼儿规则意识与纪律感形成的重要方式,当教师进行惩戒时,幼儿则通过直接强化或替代强化的方式认识自己、约束自己,最终实现从他律向自律阶段的过渡。[14]何晶也认同教育惩戒对于幼儿规则意识的培养有重大帮助,但她强调教师对教育惩戒“度”的把握,也就是惩戒要与幼儿违规行为的事实及严重程度相符,禁止过度惩戒。[15]

(三)研究方法

利用上述关键词聚类信息,再次梳理相关文献发现,有关国内幼儿规则教育的研究主要以质性研究为主,如文献法、观察法、访谈法、案例分析法等。在研究过程中,研究者一般是选取两种或两种以上的方法结合使用。谈颢在对幼儿园规则教育中存在的问题进行研究时就采用了观察法和访谈法:通过编制观察记录表,对幼儿违规行为出现的时间、频次、情况及对教师采取的教育行为进行记录;再结合访谈法对幼儿园的管理者或教师进行访谈,以此获取更为丰富的信息,弥补观察法的不足。[16]

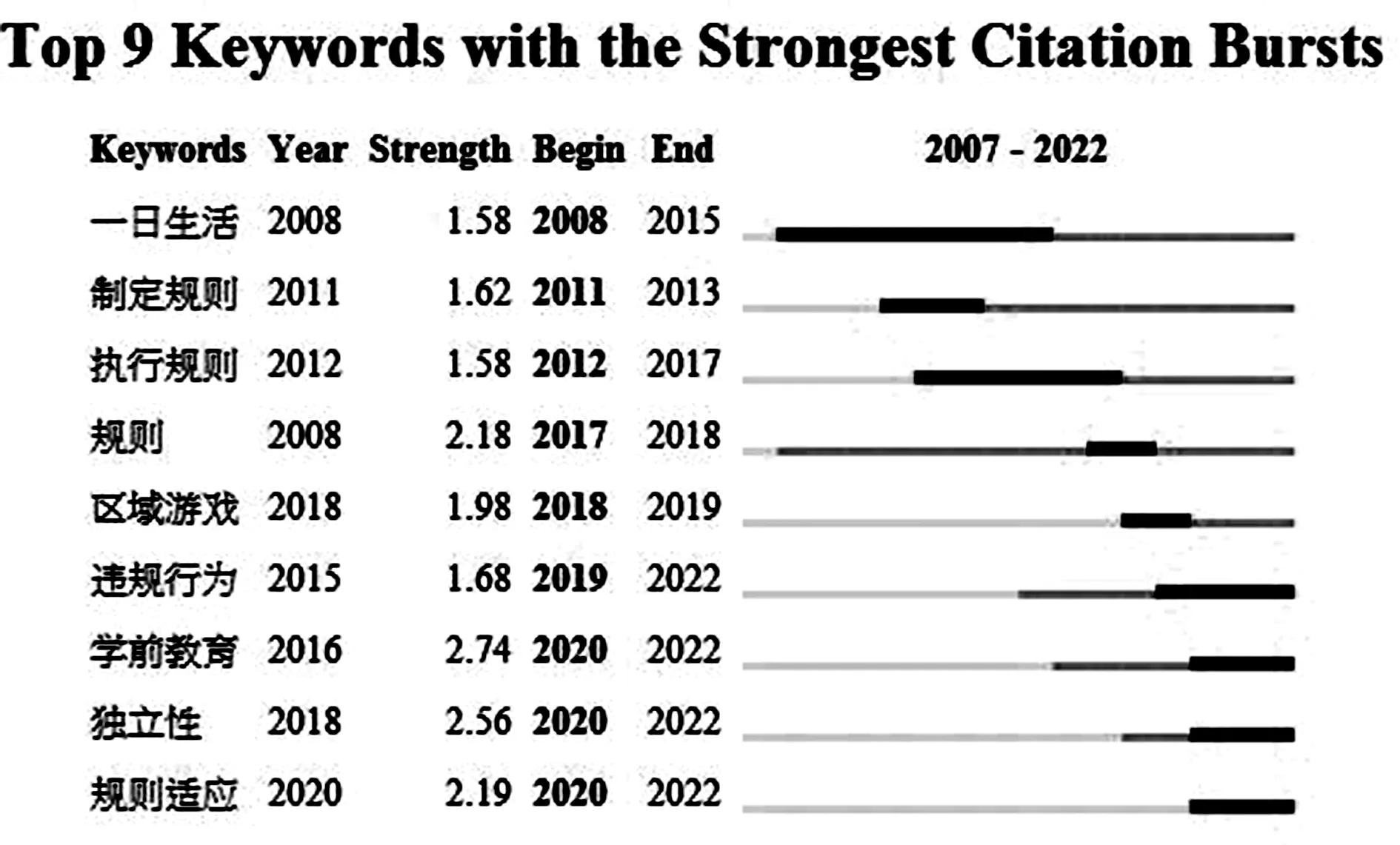

五、研究趋势

利用CiteSpace中的Burstness检测该研究在短时间内出现或者使用频率较多的词,即突变词,再借助突变词的词频变化来判断该研究的前沿及趋势。如图5所示,从时间跨度来看,“一日生活”(2008—2015年)及“执行规则”(2012—2017年)这两个突变词是时间跨度最长的词。其中,“一日生活”这个词时间跨度长的原因在于,幼儿从进入幼儿园开始,他们重要的活动和行为习惯的形成等都会体现在“一日生活”中,而规则是保证一日生活正常运行的基础,因此,很多研究者将关注点放在日常规则的研究上。应丽萍探究了幼儿园日常生活规则教育中存在规则教育过于强调整齐划一、随意取消或更换规则等问题,然后从制订一日活动常规细则、班级公约等方面提出了建议。[17]陈世联等人则通过观察和分析,将一日生活中的规则进行了划分,包括公共规则、生活规则、交往规则和基本道德规则,同时阐述了其中的内容。[18]从爆发强度来看,“学前教育”(2.74)、“独立性”(2.56)、“规则适应”(2.19)这三个词的强度最大,同时也是目前的研究热点。研究者通常把它们结合起来开展研究,研究方向大都从策略出发,如学前教育对于幼儿规则适应性和独立性的培养或引导。

图5 关键词突变图

五、研究结论及建议

(一)结论

利用CiteSpace可视化分析软件对国内幼儿规则教育的发文量、研究作者、研究机构、关键词等进行系统的分析,得到以下结论。

近年来我国关于幼儿规则教育的研究年发文量总体较少,虽然在2020年达到顶峰,但在此后数量有所下降。从发表的期刊来看,发表在核心期刊上的文章数量少。从发文作者和发文机构来看,分散情况较为突出,以独立研究为主,并没有形成核心的研究作者群和研究团队。

从研究对象上看,大中小班均有涉及,只是对各年龄段研究的侧重点不同。从研究内容上看,内容主题的选择较为多样,包括规则教育的价值、存在的问题及对策、规则教育的方法、违规行为等,但是重复的研究也较多。从研究的视角上看,研究者大多选择从幼儿园、家庭这两个视角出发开展研究,但从家庭隔代教育、农村地区幼儿、儿童本身等视角出发开展的研究较少。从研究的方法上看,主要是采用质性研究的方法。

从关键词突变图谱中可以看出,国内幼儿规则教育的研究在不同时期的研究热点有所不同,从原来关注研究规则的制订、执行等开始转向研究幼儿本身对于规则的适应,且研究的主体有所更新。

(二)建议

1.加强发文机构、作者间的合作

在对发文作者和机构的分析中,发现各学者和各机构间的连线较少,这表明他们之间的合作并不多,因此,需加强不同研究者和机构之间的合作交流。在这一过程中,高校和核心研究者要发挥领导带头作用,推动核心研究群体的形成,促进资源的互换和共享,不断深入和更新幼儿园规则教育这一领域的研究。

2.拓宽幼儿规则教育研究的深度和广度

未来的研究应该加深对幼儿规则教育的研究。首先,避免研究的重复性,提高规则教育的文章质量。其次,挖掘规则教育研究的新元素:一方面可从五大领域中寻找,如语言领域中,探讨绘本故事对于幼儿规则意识养成的作用;另一方面可从学科交叉中寻找新的研究点,如规则教育与心理学相结合,探讨影响幼儿规则习得的内在因素。最后,扩展研究视角和区域,探究不同地区、不同家庭、不同人员对于幼儿规则教育实施方式的影响等方面,其中,要着重关注对农村地区幼儿园规则教育的研究。

3.丰富研究方法,提高研究的可代表性

在已有的研究中,研究者主要以质性研究为主,通过对幼儿规则教育的观察以及相关人员的访谈来获得信息,较少采用量化分析。未来的研究应注重质性研究与量化研究的结合,从而提高研究结果的科学性。

4.加强规则教育与时代发展的融合

纵观时代的发展变化,很多研究热点随之出现,如教育信息化、美育、教师惩戒等。一些热点会对幼儿的学习内容、方式及幼儿的发展需求造成一定的改变,因此,规则教育在未来的研究中应加强与时代发展的融合,丰富研究的主题。