许培鸿:惊春谁似我

2023-08-15健一

健一

昆曲是中国戏曲发展醇熟,到达极度精致且最富表现力的剧种,也因此传习不易,创作尤难。盛行于嘉靖、万历与清初,一时名作名家迭出。道光、咸丰年间徽班融合昆腔与皮簧诸腔,创为平剧,因其平易,且受皇室喜爱而大为流行。昆剧因此逐渐式微,民国之后,传统的文人社会解体,昆剧更屡屡有广陵散绝之虞。

在此新美学的尝试下,青春版《牡丹亭》《玉簪记》演出遍及中国各地,以至欧美等国,盛况空前,464场,一票难求。在白先勇新美学的团队中,许培鸿的摄影是不可或缺的一环,他的参与不但见证了这一昆曲新美学的诞生,其本身就是昆曲新美学一种见微知著的绝佳表现。

从2004年到2019年许培鸿记录了上百场牡丹亭在全球各地的演出,按下了数十万次快门,累积了上万张的牡丹亭相关照片,这是他从事艺术创作这十多年来,唯一的经验。

在接受采访时,他经常会被问一个问题,一出戏拍这么多场不累、不厌倦吗?他总是微笑地说:“一点也不累,因为拍《牡丹亭》时,心态上我总将自己归零,只要用心,每一次都会有惊艳的收获!一份缘,青春版《牡丹亭》总制作人白先勇让这出戏有了源源不绝的能量,所有的人都在戏里成长。很幸运地我透过观景窗里,看到了演员的成长,记录了他们从青涩到成熟的身段和演技。”

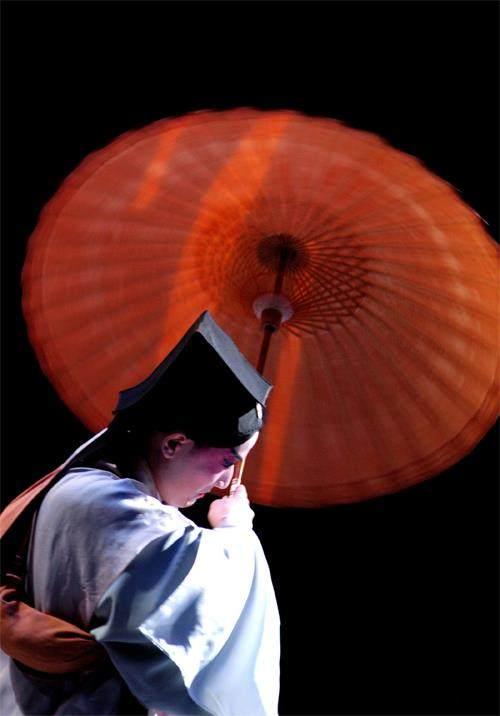

“我认为,一张好的舞台剧照,得掌握到演员的精、气、神,并把演员挥洒的姿体,定格在最美的姿体艺术上,在演员动作的瞬间,每张作品都是我直觉式的即兴创作。对我而言,一张有水平的照片是不需要图说的,因为有力量的图片本身就能诉说自己的故事,但戏剧很特殊,只能用一两张照片去呈现复杂的剧中故事,但这一切又得跳脱传统戏曲的平面照片思维,于是我挑选了舞台上,静中有动、动中有静的相片,作为我诠释《牡丹亭》的舞台精华。”

“至于拍摄后台的部分,其实是戏曲之外最动人的地方,也是我观察每位演员最深刻的部分。但事实上,后台是演员情绪解放所在,也是演员最私密、最放松的场所,更是演员上台前累积情绪的地方。现场的拍摄必须降低自己对演员的干扰,同时尊重演员的情绪,让自己也是后台的一部分,隐形般地穿梭在演员之间。”

驚春谁似我昆曲新视界——祝贺青春版《牡丹亭》巡演二十年

展览开幕:2023年10月12日

展览地点:中国戏曲博物馆(昆山)

主办:昆山市文体广电和旅游局

昆山城市建设投资发展集团有限公司

前言

位于昆曲发源地的中国戏曲博物馆(昆山)开馆之际,由昆山籍昆曲人俞玖林领衔主演的昆剧青春版《牡丹亭》即将迎来首演二十周年。二十年来,这部由海峡两岸文化艺术菁英共同打造的昆曲剧目,在海内外巡演近500场,影响深远,堪称“新世纪昆曲复兴第一剧”。

当传统来到现代,当表演瞬间被摄影师捕捉,当影像遇到科技……让古老艺术重焕新生,还有无数可能!本次专题展,俞玖林携手青春版《牡丹亭》专属摄影师许培鸿,在昆曲发源地的全新空间,以“新视界”为观众带来全新的艺术碰撞,谨贺青春版《牡丹亭》巡演二十周年。

为什么会拍摄昆曲这种艺术形式?

我与昆曲的缘分始于2004年初,文学家白先勇制作了青春版《牡丹亭》。昆曲有一股说不出的魅力,拍着拍着,走了一段不可思议的昆曲之旅。昆曲集合了文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等多种元素,经过数百年的变革,甚至数度面临失传的危机。昆曲为“百戏之祖”,汤显祖的《牡丹亭》更是千锤百炼,如此的精致艺术非昆曲莫属,这也是吸引我投入记录的原因之一。

在拍昆曲时,你最关注的是哪些元素?

昆曲又称“水磨调”,节拍为四分之四拍,甚至是四分之八拍,如此慢的节奏,低回婉转,动人悦耳,简约雅致。融合音乐演出与舞蹈的拍摄经验,运用在昆曲的影像记录,特别是昆曲表演艺术流露出的“韵”,有别于其他戏曲的独特性。记录昆曲时我常常以慢速的快门来拍摄,让作品的视觉有一种流动性,在律动与静止之间取得了一个平衡,表演艺术的珍贵,在于每一次演出总有不一样的精彩出现。

你认为昆曲的美学特点是什么?你如何将这些特点通过摄影的形式表现出来?

昆曲是载歌载舞的艺术,不同于其他剧种,歌舞之余也表现出诗的境界,昆曲的唱与表演一气呵成,不仅唱腔长,动作表演性也丰富。透过昆曲记录,让我有着强烈的直观感受。美是抽象的,如何将心灵与精神上感受的美创作为影像,是很大的挑战,表演中的画面正在眼前不断进行中,视窗里每一个画面,结合了许多复杂的元素与技术考量,按下快门前一秒的思考,决定了所有观察、感受的定格,每一秒都是抉择也是赌注,这个形式的表现也和昆曲音乐特点如何体现在摄影中,有着十足密切的互动关系。

你的作品中,昆曲与当代社会的联系是什么?你希望通过作品传达给观众什么样的信息?

昆曲,对大部分的年轻人来说是陌生的,怕看不懂听不懂,所以直觉上产生距离感,现代生活中取而代之的是流行音乐。第一次接触昆曲对我而言也是陌生的,直到在昆曲拍摄过程中被感动而爱上,心里总想着如何运用影像的传达,让大众关注并进入昆曲的世界,一张照片或海报只要引起人们的兴趣,走入剧院欣赏表演,建立这个缘分,就是我想传达给观众的信息。

你觉得摄影在传承和推广传统文化方面有何作用?

数码的诞生,创造了影像即时性与普及性,一张好的作品无关媒材是数码或胶卷。当我拍摄时尚主题或音乐舞蹈,需要创造一些情绪与氛围,视觉需富有张力。然而面对人文或传统戏曲,必须尊重传统文化的原貌,放下浮动的情绪让自己的心先静下来,等候,等一个画面,等一个故事,一年接着一年记录着,同一出戏,同一批演员,一路走来将近二十年的历程真不容易,这些年来记录苏州昆剧院小兰花班的成长与精彩,也留下昆曲三代人传承的珍贵画面。

从音乐的角度来看,你觉得昆曲与其他艺术形式有何异同?你认为昆曲的音乐特点如何体现在你的摄影作品中?

音乐与许多表演艺术都是息息相关的,在我们的生活中也是。音乐在我创作上占有重要的分量,因它而狂,因它而雅,它滋养了影像创作灵感的来源,现在下载数码音乐虽然方便,但我依然收藏实体的CD,我喜爱各类型的音乐,有古典乐、爵士乐、乡村流行乐、民族乐,借着到世界各地旅行之际,如果聆听到当地美好的音乐便会如获至宝,如土耳其Türkü、苏菲旋转舞、葡萄牙的Fado、西班牙的Farmingo、蒙古的马头琴等等。

我拍摄过许多国际知名艺术家,如声乐家多明哥和卡列拉斯、大提琴家马友友、钢琴家傅聪等,舞蹈方面如瑞士洛桑贝嘉芭蕾舞团、苏黎世芭蕾舞团、云门舞团、玛莎葛兰姆,艺术家如文学家白先勇,画家刘国松,昆曲大师张继青、华文漪、汪世瑜,雕刻大师朱铭等等,拍摄大师肖像是很微妙的缘分,一生机缘或许只有一次,如果没掌握好,那遗憾就是一辈子。

舞蹈家透过音乐的旋律,肢体产生无限的生命力,视窗里,思绪随着他(她)们的肢体舞动着,心跳与指尖决定了千分之一秒的瞬间。

音乐家的感情丰富敏锐,生命的成长与滋养,让音符的诠释有不同层次的情感,演奏中的他们最为动人,也是我喜欢捕捉的时刻。

昆曲,在我的作品系列中属于后期的創作,照片虽无法传达声音的感动,从影像读取凝结中的故事,舞台上的音乐檀板轻敲,笛声响起时,身上每一寸细胞已被启动。《牡丹亭》一直进行到《惊梦》的“步步娇”及“醉扶归”这两支曲子,感受到杜丽娘在镜子里的美人气息,自赏且自怜,春光无限美好,也令人不禁伤感。当进入“皂罗袍”的曲子,达到抒情诗的极致,每一字、每个转身都是画面,有时候最优美的画面是主角与主笛的片段,观众也如痴如醉在剧中的氛围里,此时可能一个塑胶袋或物体移动的杂音就会产生干扰,在剧院里,观众与表演者的权益是优先的,虽然我是被授权的记录者,但这一刻我往往无法按下快门。

你拍摄了近200场昆曲演出,是什么动力让你坚持拍摄的?今后还会再拍吗?

近200场的拍摄记录,给了自己三个身份:工作者、记录者与观赏者。

第一阶段工作者:初期,身为青春版《牡丹亭》制作群成员之一,主要职责就是负责剧照的掌镜,戏开演了,我的职责也就完成。

第二阶段记录者:2004年4月在台北的首演成功闭幕后,我工作者的角色已经卸任了,然而,昆曲热潮这颗种子因为制作人白先勇的推动,在校园里萌了芽,从校园到各大城市,接着各大剧院艺术季的邀约,继而世界各国巡回演出。追随白先勇老师对传统文化推广的精神,也继续投入这段昆曲之旅的记录工程。

第三阶段观赏者:有朋友问我:“你长时间拍戏,一定没有好好看戏吧?”我说:“在记录一出戏的同时,我看着戏,因为感动也入戏。此时的我,是记录者也是观众,在观众席上,我会选择不同的区域座位来看戏与记录,赫然发现在不同的视角,一出戏有了多层次的体验感,一出戏有着不一样的解读,这也是多年来记录昆曲《牡丹亭》情与美的极致密码,一直也不厌倦。”

接下来《牡丹亭》将于7月在香港西九文化戏曲中心,明年3月在台北两厅院、高雄卫武营等地演出,我也将全程记录。