贵州苗族叠穿对女性身体的“再设计”

2023-08-10周莹吴济池许靖熙李华蓥

周莹 吴济池 许靖熙 李华蓥

摘要: 叠穿是贵州苗族女性较为常见的服饰穿着形式与穿着现象,也是对女性身体进行“再设计”的方式之一。文章尝试从身体视角出发,以对贵州苗族叠穿穿衣方式田野考察为基础,结合历史文献、叠穿案例与实践,借由贵州苗族叠穿服饰对女性身体构成的多样设计表象,探索蕴含于此现象与行为背后的多重话语与文化含义,旨在为民族服饰遗产的保护与发展提供探索思路,在深入挖掘民族服饰资源及时尚创新传承方面提供具有学术意义和实践指导价值的重要参考。研究表明:贵州苗族叠穿不仅是“以多为美”的财富象征,更是籍平面结构的服饰以重复之形,对女性身体的外轮廓进行“再设计”,并通过族群集体认同的叠穿规范对女性身体与身份加以合乎礼仪的建构。

关键词: 贵州苗族;叠穿;身体;女性;再设计;民族服饰

中图分类号: TS941.11; J523.5

文獻标志码: B

文章编号: 1001-7003(2023)07-0091

作者简介:

周莹(1979),女,教授,博导,主要从事民族服饰工艺与文化研究。

不同族群的文化都会对身体作出某些限定,服饰装扮也充满着对各种仪式和规范的隐喻。一方面,穿衣戴帽的方式以无声的语言,表达着作为某一文化成员的身份,以身穿特定服饰的身体,传递着本族群的文化;另一方面,经过服饰装裱后的身体也被注入文化的意义与价值,成为民族与文化认同的表征。贵州苗族女性服饰中常有叠穿现象,这种多层的重复穿着行为是对女性身体的“再设计”,也蕴藏着复杂的思想观念与文化内涵。然而,学界对叠穿穿衣方式的关注并不多,许多学者关注到以苗族银饰、百褶裙褶皱数量等为代表的以多为美的服饰审美需求与财富象征需求[1-2]。何圣伦[3]176-189从审美意识角度探索苗家人对包括服饰、银饰、口传史诗等民间艺术在内的对繁复之美的追求。谢菲[4]则以苗族百褶裙的叠穿方式和现象为对象,从“礼”与“理”的视角分析苗族叠穿的渊源,丰富了对服装穿着行为的探讨。而本文对苗族叠穿穿衣方式的探究将进一步关照包含上装、围腰、飘带等在内的服装和服饰,并以其对女性身体的建构为视角,从较为具体的服饰与身体之间的关系来探讨多层穿着背后的文化含义。

1 叠穿历史渊源

“叠穿”为一层加一层,重复之意,从字面来理解就是将数件服饰同时穿用。颇具艺术特色的叠穿并非只是简单地将多件服饰加以套穿,它不仅体现着族群的身体审美观和文化意义,而且有着悠久的历史。

中国传统服饰自古便非常注重穿着的层次,既有上衣下裳的上下层之分,也有内外多件重叠的里外之分。《韩非子·喻老》载:“旄、象、豹胎必不衣短褐而食于茅屋之下,则锦衣九重,广室高台。”[5]《左传·庄公二十九年》载“有钟鼓曰伐,无曰侵,轻曰袭”,被孔颖达释为:“袭者,重衣之名,倍道轻行,掩其不备,忽然而至,若披衣然。”[6]历史文献记载证实了中国早在先秦时期便有叠穿的习俗,上述“九重”“重衣”都是衣上加衣的重复之意。四川广汉三星堆遗址中出土的青铜人像,层叠的领袖便是多重衣现象的实物印证。

汉代《太平经》载:“衣者,随五行色也,今使母含子,局其内,以色相次也。大重之衣,五也;中重之衣,四也;小重之衣,三也;微重之衣象阴阳,二也。大集之衣,乱彩六重也。”[7]可见,道教典籍不仅记载了绘制神灵的叠穿衣饰方法,且对颜色的配搭也作出了严格规定。马王堆汉墓出土帛画中的老妇人与其三名仕女也皆为同时穿多件深衣,领袖口处层叠的各色衣边层次分明。伴随着唐代丝织品发展的繁盛,轻透柔薄的面料被广泛使用。徐陵编选《玉台新咏》卷四中的《施荣泰杂诗》有云“罗裙数十重,犹轻一蝉翼”,足见当时多层次穿着轻薄面料的服饰现象。五代时期莫高窟98号库于阗皇后供养佛像亦为多件儒裙同时套穿。至宋代,妇女虽以裙为主,但穿裤时常常外加多层套裤。

当代考古出土的服饰文物佐证了中国传统服饰的重衣风尚。1975年山东邹县出土的元代李裕庵墓的女主人身穿五重衣、三重裙和二重裤[8]。1981年江苏泰州出土的明代徐蕃夫妇墓,男主人徐蕃上身穿八层衣服,其妻张盘龙上身亦为八层,下身穿五层裙[9]。

这种重复性的层叠套穿方式在苗族女性服饰中得以沿用。清代万慎等纂的《续修叙永永宁厅县合志》载:“一曰苗子种类不一……妇挽发作盘髻……著花衣不著中衣,腰系百褶花裙,法以蜡绘……而裾乃圆,富有之裙最重,妥至地尺许,行则前后以四人舁之,坐则铺地如蒲团。”日本人类学家鸟居龙藏(Torii Ryuzo)的《苗族调查报告》载:“青苗……腰间缠多褶襞之短裙,裙上挂围布数枚。”美国学者威廉·埃德加·盖尔(William Edgar Geil)基于对内地的细致考察,编写的《中国十八省府》也记录了贵州苗族妇女同时穿二十多条裙子,作为富有的象征。可见,叠穿作为一种独特的穿着形式,在中国有着悠久的历史,且有着多样的形制表现。

2 贵州苗族女性叠穿形制特征

贵州苗族女性叠穿服饰现象地域分布广泛。吴仕忠的《中国苗族服饰图志》[10]、龙光茂的《中国苗族服饰文化》[11]、戴平的《中国民族服饰文化研究》[12]等学术著作,对贵州苗族女性叠穿穿衣方式以不同形式进行了翔实的记录。贵州东南部雷山大塘短裙苗平时穿2~3条短百褶裙,盛装时多达30

余条;台江交下苗族妇女也喜欢套穿多件百褶裙;黄平苗族妇女盛装时要穿2~4条裙子,并在裙外前后各束有围腰。贵州西部六盘水市南开苗族彝族乡的苗族女子着多层蜡染百褶裙,并以裙边是否镶有黑绿布边作为婚否的标志。贵州西北部毕节市大方县显母村苗族女性盛装时用数量可观的蜡染麻布百褶裙,配以牛角发髻来展示自己的魅力;燕子口镇小哨村

苗族女性喜欢穿用多层围腰。织金农场区苗族妇女喜欢在胯间缠绕三四十层的蜡染百褶裙,层叠的花纹随人体摆动而摇曳生姿。贵州中部贵阳息烽苗族女性将四件贯首衣多层穿用。安顺市汪家山苗族女性盛装中层叠穿用多件尾饰,并将多件同款上衣同时套穿使用;陇灰苗族妇女将多件围腰依次围裹在腰间,露出层层花边。

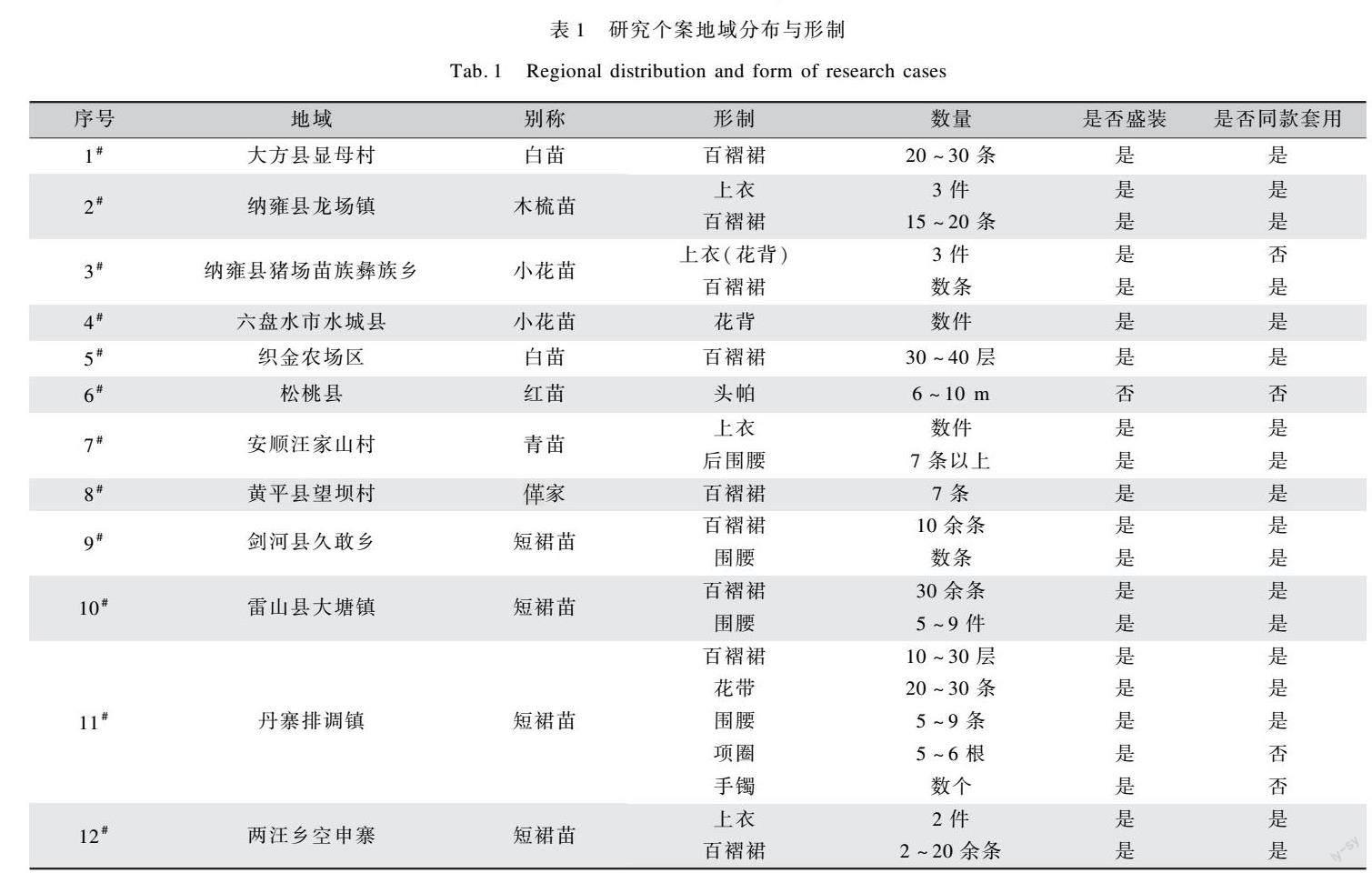

就笔者考察的个案来看,贵州苗族女性叠穿服饰现象不仅地域和支系分布广泛,而且其形制也十分多样,既有衣、裙叠穿,也有以围腰、飘带、头饰等多种形式的饰品套穿(表1)。如毕节“木梳苗”盛装时穿三四件上衣,下面穿15~20条百褶裙,与上衣的套穿形成呼应。龙场镇苗族女子身着数十件百褶裙,层叠的衣领和蓬起的裙摆使得整体躯干造型呈现为“X”形,令人过目难忘(图1)。剑河县久敢乡苗族百褶裙较短,叠穿后最外层的裙摆在胯部的位置,外轮廓在两边呈向上的张力,裙外再穿多层围腰,使得整个身体看上去更加稳重。

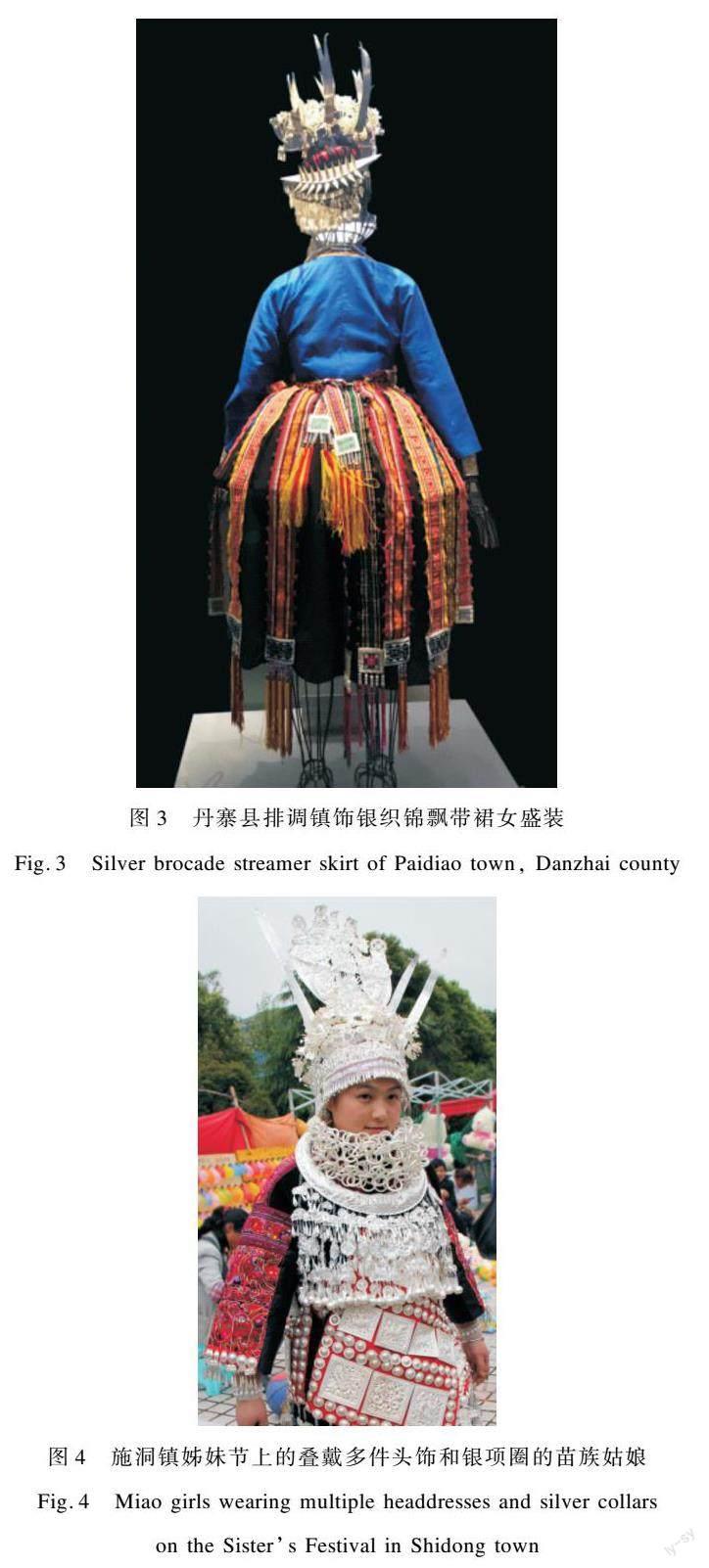

多层围腰同时穿用是苗族服饰中常见的叠穿形制之一。鸟居龙藏的《苗族调查报告》中记载:“青苗女子,将四周之头发减去,仅留中央部,作椎髻。衣服为半体衣,右衽,下缠裙,上又系围布数件。最上一件有美丽之刺绣……”贵州雷山短裙苗的多层围腰通常有九层,穿上后比百褶裙稍长,与叠穿的百褶裙搭配使用,穿着后外观似钟形,颇具立体感,如图2所示。贵州丹寨排调镇苗族女子盛装“锦鸡服”,超短围裙足有十几层甚至几十层。在层叠的百褶裙外后腰处系有20~30条色彩艳丽的长花带,从腰垂至脚后跟,模仿锦鸡的尾部造型,如图3所示。黔西北白苗饰有多层绒球的彩色披肩,颇为独特,亦是白苗支系的显著标识之一。

层叠的头饰和首饰也是叠穿的重要表现形制之一。贵州铜仁市松桃苗族男女都缠裹长达10余m的头帕,而成为该支系的一个重要服饰特征。女子头帕包缠时需先将头发挽髻插好发簪,再用花格头帕作为内层垫帕,外面再用青色头帕以环缠式层叠缠绕。包缠好后头帕内部会形成一定的空余空间,可以放置手绢、毛巾等物,非常方便使用。此外,贵州苗族女子喜配银饰,有着“短裙苗”之称的排调苗族女子不仅喜欢叠穿围裙,在银饰上也喜欢套戴圆圈、扁圈、卷花圈、雕花圈等不同式样的项圈,有时会叠戴五六根大小不等的银项圈,也喜欢叠戴圆柱形、扁平形、螺旋形、长筒形等不同形状的手镯,以示家境的富有。如榕江县月亮山摆贝苗族妇女喜欢在脖子上同时佩戴3~5条麻花纹项圈,贵州施洞镇姊妹节上苗族姑娘也叠戴多件头饰和银项圈(图4)。

除了上述种种“真叠穿”的服饰穿着方式外,出于方便穿着、节省制作时间等目的,还有着“假叠穿”的现象。如贵州安顺苗族妇女在一件衣服上镶饰多重下摆,刺绣花边的图案略有不同,并在底色上做了间隔变化处理,看上去衣摆的层次更加清晰,也减轻了一件套一件穿着后的厚重感,更便于日常生活中穿用(图5)[13]。

3 叠穿对女性身体的“再设计”

3.1 作为身体的延伸

3.1.1 平面结构与立体效果

中国传统服饰是以平面直线裁剪制作而成的,平面结构是中国各民族传统服饰的共同特征之一。尽管贵州苗族服饰是可折叠平放的平面结构,但穿到人体上也会形成一定的立体效果。因为平面结构的服饰在穿着中与人体的立体结构之间会形成矛盾,穿着后“着装支点的变化所造成的倾斜而产生了着装后的立体效果”[14]。贵州苗族叠穿服饰的立体效果便主要体现于穿着中,通过在人体上的多层次叠加完整地体现出服饰的“鲜活”特色,从而使服饰成为身体的延伸。

一层复一层的叠穿使得人体造型具有明显的扩张性,显得更加宏阔壮丽且引人注目,突出了着装后的立体感,如雷山县大塘苗族的盛装造型(图6)。从正面看,叠穿数层超短百褶裙使得人的外形在整体上具有厚重而健壮的视觉效果。从侧面看,女性人体廓形得到凸显,腰臀造型被充分夸张。叠穿使得服饰造型发生较大的变化,将女性身体塑造得更富立体感。这样的穿着还可以掩饰穿着者的体型缺陷,立体的服饰穿着外观虽依存于人体自然形态,但又能对人体加以修正和美化。中国少数民族的服装结构具有结构的统一性和趋同性,无论是哪种形制的服装实际上都是“十”字形服装结构的变体[15]。而就服饰本身而言,雷山大塘苗族女性盛装也仍为典型的“十字形”对称式平面结构,并未采取立体的造型手段,每一件服饰仍旧是可以自由折叠或卷成筒状的平面结构(图7)。

3.1.2 服饰细节外形式与身体内形式

将服装的硬件(即面料、色彩、图案、款式、造型)与软件(即穿着方法)融为一体的艺术集成,也是人们审美追求的一种独特的响应,是服装文化另一种形式的成熟[16]。贵州苗族叠穿突出中国传统服饰平面结构在立体效果的体现方面的间接与复杂性,同时也通过外在的服饰细节与对服饰内的女性身体塑造目标相吻合。

中国传统服饰在对身体的契合和塑造中,一方面有着“归”“拔”的制作技巧,另一方面在服装的细节处理上也会藏有精心的设计,使得即便没有西方服饰收腰省的结构设计,也能达到符合人体塑形的效果。贵州苗族妇女将不同褶裥密度组合使用,以适应人体腰窄臀宽的自然结构,形成腰部紧缩而裙摆蓬松的效果,这也是于制作细节之中把控服饰穿着后的整体效果,如图8所示。叠穿服饰的细节设计需与所要达到的外轮廓造型相吻合,丰富并支撑着服饰的立体造型,并将人体活动舒适性及以面料塑造服饰造型的合理性結合起来,亦是服饰实用性功能的一种体现。

贵州苗族叠穿还常在结构细节上做文章,以便更好地达到预期视觉效果。图9为两汪乡空申短裙苗女性上衣结构示意,由于下身叠穿的百褶裙将上衣下摆顶起,直裁下来的衣角穿着后会在侧缝衣摆处形成空缺。聪慧的苗族妇女将两侧衣角处的空缺量用图示中的三角形补出,以满足衣角可以向外扩张的外轮廓审美需求,因为她们认为“翘着的衣角好看”。整身造型由繁复厚重的百褶裙与简洁的上衣相配,构成了鲜明的对比,尖顶的头饰与扩张的裙摆构成了上轻下重的稳定感,从而成为服饰美学意义中张力性的体现(图10)。

叠穿可以营造出夸张的外观,而通常夸张的造型局部会通过其他部位的呼应来达到均衡的美感。如前面提到的龙场苗族盛装,不仅下身重复穿数十件百褶裙,且上衣也相应地穿有数件,使得上下身保持着均衡的形式美感。图11为纳雍县猪场乡苗族挑绣蜡染上衣,重复穿着形成的层层衣领和袖口,给整体服饰带来层次感和立体感。层叠的服饰也常与较为夸张的头饰相搭配,使得穿着后的人体更具和谐统一的整体感,人体在此其中既能体会到美的分量,也在穿戴中深刻地理解民族服饰在穿着中的特定细节和审美经验。叠穿的上衣与百褶裙凸显了女性身体的曲线,与此相配的各类夸张高发髻头饰则使得略显扁平的东方女性面孔变得更为立体,在视觉上拉长了面部比例,使脸型看上去小巧清秀。

综上可见,叠穿服饰审美经验既来自作为身体的内形式,也来自作为服饰的外形式。厚重反复的穿着既给予身体以感知经验,同时通过服饰细节来与身体问题相关联,进而促成并丰富了身体的话语建构。

3.2 叠穿美学中的身体“再设计”

3.2.1 性别审美与身体建构

纵观中外服装史可以发现,不同社会不同历史时期对女性有着不同的审美取向。苗族古歌《仰阿莎》中唱道:“一只项圈十六两,只只都是一斤白银打;她有六十只这样的项圈,还有一百八十张围腰,打扮起来呦真漂亮,美丽赛过所有的姑娘。”这里的六十和一百八十也许只是对数量可观的一种泛指,但也足以印证了苗族女性以多为美、以重为美的服饰审美观。在贵州苗族传统盛装中,多以男裤女裙为两性模式,这也是强化性别着装观念的体现。而苗族叠穿服饰作为性别审美的直观外在表现,更能表达出人们对女性的审美取向。

为更清楚地呈现叠穿服饰对女性身体的塑形作用,体会其所呈现出的东方性别审美观,本文模仿贵州榕江空申苗寨女性盛装时叠穿超短裙的实践过程,通过实物的考据与复原来分析叠穿服饰从平面到立体的转换过程与对女性身体建构的基本原理,以及其所呈现出的性别审美意识。如图12所示,从A至F分别为单穿一条和套穿两条、四条、六条、八条和十条百褶裙后的正面和侧面效果。随着穿用百褶裙数量的增加,裙摆逐渐远离人体,更加凸显了女性的腰臀差,类似于西方紧身胸衣与撑架裙的立体塑形效果。然而,西方文艺复兴时期盛行的对女性人体理想美的塑造是以女性形体改造为前提,“探讨如何改良和培养我们的身体”[17],以不便性成为有闲阶级的象征。而中国贵州苗族在叠穿服饰中,则是将原本平面的服饰通过穿着转化为立体效果,进而实现对女性身体的塑造和审美的建构。由图12可见,叠穿的百褶裙突出了女性身体腰臀差,增加了体积感。夸张的臀部造型强化了女性性别特征,象征着女性的成熟,起着吸引异性之用,同时亦是女性对于美化自身形体的精神追求的体现。而这种叠穿是在跳花、游方等礼仪场合下的集体选择,是展示苗族女性“身价”“表现自我”的方式,也凸显出男权社会中女性从属地位观念在服饰当中的投射。长期以来“男耕女织”的性别分工,使得苗族女性自幼学习纺织制衣,也遵从着苗族社会公认的女性服饰行为规范和性别审美观来打扮自己。

3.2.2 身体装扮与身份表征

服饰是对身体的一种装裱,也是对用身体来承载意义的隐喻的一种延伸,在某种程度上成为一种身体语言。叠穿赋予身体以意义,在装饰这一书写行为中使身体在层叠装扮中符号化,成为族群外显的符号。如前所述,叠穿服饰会产生服饰外形的变化,进而会吸引更多对于着装者的关注,因而叠穿既是一种身体的审美体验,又是一种主体认同的表现。身体与身体之间,我与他人之间存在着以身观身的相通而又不同的否定性的主体间性关系。

在苗家人看来,“不做不合方”(是苗族的一句老话,其字面意为不这样做就不合乎这个地方的规范,从服饰方面来看意指不按照族内的身份规则穿戴就不是这个地方的人),借用相似的穿着,族群成员间得以彼此认同。如贵州黄平望坝苗族女性过去盛装时穿七条百褶裙,由里到外依次露出层层叠叠的裙摆。在调研访谈中,村妇女主任王秀英向笔者介绍了隐藏在百褶裙图案背后象征着祖先开辟家园、迁徙创业的深刻寓意。这些叠穿服饰通过蜡染、刺绣等图案的描绘,既表达出对祖先的缅怀,也成为族群身份认同的标志。又如贵州雷山新桥短裙苗节日时喜同时穿多件百褶裙与围腰,并在后腰处缀以层层叠叠的飘带裙。飘带裙于走动中随人体摆动,与锦鸡美丽的尾羽颇为形似。这是因为她们是自称“嘎闹”的苗族分支,以锦鸡为族群崇拜。模仿锦鸡的叠穿是苗家人以对自己身体的建构呈现着远古鸟图腾的演化,表达着族群的自然崇拜心理。盛装跳起锦鸡舞时,透过“相同”的身体展演,个体与族群得以联结。表征身份的服饰被建构为族群的传统,而拥有族群所集体认同的“相同的身体”与历史上有着“相同身体”的祖先也联结在一起。

此外,叠穿服饰也会因女性社会角色与身份的变化而产生变化。大方县苗族女性婚后服饰不仅相对朴素,且叠穿的数量也相应减少。叠穿数量的差异除在人体外形上构成差别以外,还能在择偶等礼仪活动中将已婚与未婚女性加以区分,同时数量较少的叠穿也方便已婚女性照顾年幼的孩子。空申苗寨女性在叠穿数量上也会因身份的变化而有所不同,通常老年妇女穿两三条百褶裙,而年轻女性则会叠穿一二十条。从局外人视角看上去是“大同小异”,但以当地局内人主位视角看,僭越身份的服饰穿着与身体是会引来非议的。

3.2.3 着装规范与情景中的身体设计

不同文化会通过各种规范和场景,对身体作出限定。在布迪厄(Pierre Bourdieu)看来,身体作为一种资本,常于特定场域内起作用。叠穿服饰的苗族女性便是在一定社会情境中,将服饰、身体和自我有机联系为一个整体。女性的身体被层层叠叠的服饰所包裹,与此同时也需要遵守服饰所赋予的伦理和秩序。

族群社会对女性服饰与身体提出规范要求,而符合标准的女性则在族群内部的某一领域便拥有话语权。如毕节大方县苗族妇女厚重的叠穿衣裙与沉甸甸的装饰,饱含着苗族传统社会观念下对女性贤德与家境的评判标准。费尽心力制作的精美服饰,在婚礼、节日、跳花等特定场景下,被不辞辛劳地带到展演的场地,展示着整个家庭的积累和手艺。叠穿服饰多寡与制作精美程度成为身体资本的某种形式,以特殊的象征形式,主导着婚嫁资源的积累和运用。过去少数民族地区生产生活水平相对落后,人们渴望获得更多衣食供给,追求“以多为美”的价值目标,常以服饰与银饰的华丽与重量多寡来论家境。穿多层衣,象征着主人的财富,因此“在生活中习惯以数量上的积累和体态上的扩张来表达自己的满足感”[3]143。显母村白苗姑娘在婚礼盛装时叠穿精心准备的30余件百褶裙,頭上还要佩戴造型夸张的两头尖尖的大木梳,使其于整个婚礼过程中行走不便需有人搀扶。但在苗家人看来,繁多饱满就是一种美,于婚礼这一人生中非常重要的情景中选择这样的着装,是力量与财富的象征,更是彰显新娘品德能力的体现。从某种程度上说,这也是一种带有强制意味的族群穿戴规范。

賦予身体的哪些特征与意义,不同人群的身体之间的界限,不是社会的基础,而是社会的产物[18]。无论是福柯(Michel Foucault)的权力理论,还是布迪厄的身体资本理论,从不同的角度阐述了身体是社会建构的结果的观点。贵州苗族也确乎是于特定社会文化土壤中建立起穿衣规则,指导和规范着叠穿服饰的身体实践。每逢节日仪礼场合,苗家女性们便将盛装与首饰集于一身,常故意将多件服饰层叠显露,佩戴多件贵重的配饰,体现出以多为美以贵为荣的美学价值观和着装规范。重装之下的女性身体充满了族群社会的期待,作为社会建构的产物接受着父老乡亲和亲朋好友的检阅。而肩扛“女织”重任的苗族女性作为针线活的主体,则与族群同时建构着自身的身体。

3.2.4 仪礼之需与“合礼”设计之体

叠穿不仅只为美观,也包含着仪礼之需的功利意图。作为一种较为普遍的特殊穿着方式,叠穿服饰通常是在节日、礼仪场合下穿戴。在这些仪礼场景下,制作者以“合礼”的叠穿设计装扮自我,而观赏者也可以从此体味到日常民族观念并获得审美愉悦。

叠穿服饰是传统礼仪的物化,是一种外显的符号,在族群内部具有规范化和象征化的礼仪功能。如六盘水市水城未婚苗族姑娘,在节日的跳花场上会同时穿数件花背。集刺绣、蜡染、编织等技艺于一体的花背是一块长方形披肩,也是区别于其他苗族支系的显著服饰特征之一。以几何纹装饰的花背既是对族群历史文化的记载,也是女性高超手工技艺的展现,同时也是男女青年交际的媒介物。跳花节上,小伙子遇到心仪的姑娘便会抢走她的花背,被抢走的花背也代表着收获的爱慕之心。活动结束前,小伙子必须将抢来的花背送还给姑娘,姑娘若有意相处,便不会收回花背。姑娘叠穿的花背再多,也只能送出一件,小伙子抢到的花背也只能收下一件。

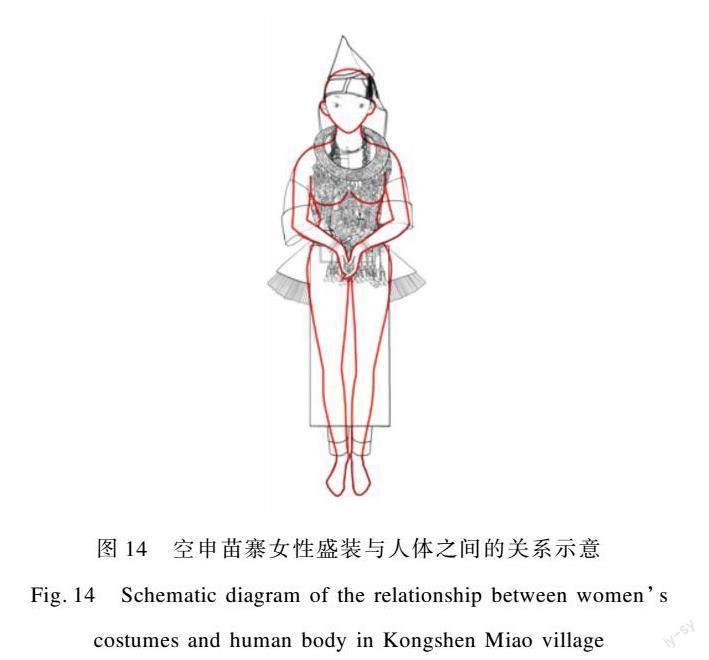

作为便利的“书写”载体,贵州苗族盛装服饰多有文化记录的功能,服饰与服饰穿戴都载有族群历史、信仰、风俗习惯等信息。因此,每一次从头到脚,一件复一件的穿戴过程也是人们习得自身民族文化与服饰礼仪的学习过程。如两汪乡空申苗寨妇女盛装的穿戴步骤,要依次穿戴绑腿、百褶裙、上衣、头饰,叠穿百褶裙和上衣,束腰带和围腰,佩戴银饰(图13)。尽管仅叠穿百褶裙就颇为费时费力,每叠穿一件,需从腰胯部螺旋向上包缠,外一层比内一层略高,使层叠的百褶裙裙腰均匀稳定在腰胯部,不影响人的活动。但苗族妇女们会按照规矩认真对待穿戴的每一步,并将穿戴过程看作仪式的一部分。如图14所示,叠穿后人体内形式与衣物外形式形成既对比又统一的空间关系,而衣与人之间的关系通过叠穿又转换为人与“礼”的关系。合乎礼仪的对身体的层层包裹,表达出族群文化规范与人们祈求幸福吉祥的朴素思想观念。逢年过节时,苗寨的女性全副武装,跟着男子的芦笙节拍在芦笙坪上跳着,未婚青年也在此期间相互物色着意中人。

简而言之,苗族叠穿服饰是合乎于族群集体认同的礼仪规范的,经过叠穿后的身体以功能、审美、历史、信仰、身份等多重动因结构与象征意义,隐喻着穿着者族群的秩序与礼仪法则,并呈现穿着者与所在社会的关系。在父系制的社会空间中,以小群体的力量在服饰活动与身体实践中交流情感,以针线为笔发挥想象创造个性,但又在内心深处接受自己作为被感知对象的女性,将自己的身体置于权力话语的评价和规训中。

4 结 语

就服饰本身与穿用方式而言,叠穿是一种历史悠久的穿着现象,贵州苗族妇女通过层叠的着装方式将平面结构的服装形态本身,附着在立体的着装人体之上,形成错落有序的服饰形态美。叠穿作为苗族服饰的一种穿用方式,其所形成的多元表象,呈现中华民族服饰一脉相承的基因,平面式的结构和多重穿戴风尚是对中华服饰文明的传承。虽然有些地区传统服饰的材料或制作工艺在当下已经发生变化,如会购买现成的机制布料、以机绣替代手绣等,但服饰的结构和叠穿的形式依旧被承袭不忘。

就学理层面而言,叠穿是贵州苗族一种常见的穿着方式与穿着现象,但却并未得到学界的广泛关注,常将其理解为以多为美的财富象征。然而,叠穿服饰不仅成为服饰形象的一种造型手段,对女性身体进行着“再设计”,同时也发挥着族群识别、传递情感等仪礼功能。人们在叠穿行为中化重复穿着服饰后的身体为具礼的符号,使得叠穿的服饰成为炫耀之衣、具礼之衣、文化之衣。贵州苗族女性是叠穿行为中的主体,穿后“合礼”的身体亦是女性自己参与设计的结果,因而在后续的研究中,应当对行为主体的身体体验与主体感受加以必要的关注。

参考文献:

[1]蒋晓昀. 美术视角下的贵州苗族银饰与安顺屯堡汉族银饰比较[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2012(9): 49-50.

JIANG Xiaoyun. A comparative study of Miao silver ornaments of Guizhou and Han silver ornaments of Tunpu in Anshun in the perspective of arts[J]. Journal of Yunnan Minzu University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2012(9): 49-50.

[2]刘思彤, 贺阳. 苗族百褶裙褶裥造型研究: 以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏为例[J]. 设计, 2020, 33(3): 15-17.

LIU Sitong, HE Yang. Study and design practice of Miao nationality pleated modeling: Taking the Miao clothing collected in the Museum of Ethnic Clothing of Beijing Institute of Fashion Technology as an example[J]. Design, 2020, 33(3): 15-17.

[3]何圣伦. 苗族审美意识研究[D]. 重庆: 西南大学, 2011.

HE Shenglun. A Study on the Aesthetic Awareness of the Miao Ethnic Group[D]. Chongqing: Southwest University, 2011.

[4]谢菲. 苗族百褶裙“叠穿”中的“礼”与“理”[D]. 北京: 北京服装学院, 2016.

XIE Fei. “Rite” and “Principle” of Miao Pleated Skirt “Die Chuan”[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology, 2016.

[5]韩非子. 韩非子[M]. 陈秉才, 译注. 北京: 中华书局, 2007.

HAN Feizi. Han Feizi[M]. Translated by Chen Bingcai. Beijing: Zhonghua Book Company, 2007.

[6]左丘明, 杜预, 孔颖达. 春秋左传正义(卷第十)[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.

ZUO Qiuming, DU Yu, KONG Yingda. Justice in the Zuo Zhuan of the Spring and Autumn Period (Volume 10)[M]. Beijing: Peking University Press, 1999.

[7]杨寄林. 太平经(中册, 卷一百二·己部之十七·神人自序出书图服色诀第一百六十五)[M]. 北京: 中华书局, 2013.

YANG Jilin. Taiping Sutra (Volume Ⅱ, Volume 112, Part ⅩⅦ of the Self-Preface of the Divine Man, Book Tu Fu Se Jue No.165)[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2013.

[8]王轩. 邹县元代李裕庵墓清理简报[J]. 文物, 1978(4): 14-20.

WANG Xuan. A brief report on the cleaning up of Li Yu’an’s tomb of Yuan Dynasty in Zou county[J]. Cultural Relics, 1978(4): 14-20.

[9]黄炳煜, 肖均培. 江苏泰州市明代徐蕃夫妇墓清理简报[J]. 文物, 1986(9): 1-15.

HUANG Bingyu, XIAO Junpei. Brief report on cleaning up the tomb of Xu Fan couple in Ming Dynasty in Taizhou, Jiangsu[J]. Cultural Relics, 1986(9): 1-15.

[10]吴仕忠. 中国苗族服饰图志[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2000.

WU Shizhong. A Picture Album of China Miao Costumes and Ornaments[M]. Guiyang: Guizhou People’s Publishing House, 2000.

[11]龙光茂. 中国苗族服饰文化[M]. 北京: 外文出版社, 1994.

LONG Guangmao. Chinese Miao Costume Culture[M]. Beijing: Foreign Language Press, 1994.

[12]戴平. 中国民族服饰文化研究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000.

DAI Ping. Research on Chinese National Clothing Culture[M]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2000.

[13]首屆中国民族服装服饰博览会执委会. 中国民族服饰博览[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2001.

Executive Committee of the First Chinese Nationalities Costumes and Ornaments. Chinese Nationalities Costumes and Ornaments[M]. Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2001.

[14]赵明. 直线裁剪与双重性结构: 中国少数民族服装结构研究[J]. 装饰, 2012(1): 110-112.

ZHAO Ming. Line cutting & doublet structure: A study of Chinese ethnic costume’s structure[J]. ZHUANGSHI, 2012(1): 110-112.

[15]张春娥, 陈建辉. 贵州省台江县苗族破线绣服装分析[J]. 丝绸, 2017, 54(6): 68-72.

ZHANG Chun’e, CHEN Jianhui. Analysis on Miao split line stitch clothing in Taijiang county of Guizhou province[J]. Journal of Silk, 2017, 54(6): 68-72.

[16]蒋金锐. 滇、黔、桂少数民族服饰的平面结构和立体效果[J]. 艺术设计研究, 1992(1): 28-31.

JIANG Jinrui. The planar structure and stereo effect of ethnic clothing in Yunnan, Guizhou, and Guangxi provinces[J]. Art & Design Research, 1992(1): 28-31.

[17]理查德·舒斯特曼. 身体意识与身体美学[M]. 程相占, 译. 北京: 商务印书馆, 2011.

SCHUSTERMAN R. Body Consciousness and Body Aesthetics[M]. Translated by CHENG Xiangzhan. Beijing: Commercial Press, 2011.

[18]克里斯·希林. 身体与社会理论[M]. 李康, 译. 北京: 北京大学出版社, 2010.

SCHILLING C. Body and Social Theory[M]. Translated by LI Kang. Beijing: Peking University Press, 2010.