基于废油和废丝再生的锦纶6生产工艺与性能

2023-08-10张子明林志鹏刘旻

张子明 林志鹏 刘旻

摘要: 通过回收锦纶6废丝进行破碎再造粒,得到相对黏度2.53±0.08的再生切片。回收锦纶6纺丝废油,通过提纯再生,并加入异噻唑啉酮-溴硝丙二醇-乙二醇动态配比除菌剂。同时以聚氧乙烯月桂酸酯和N-十二烷基乙醇胺作为表面活性剂,制造出质量分数85%~90%的再生油剂。进而将再生切片搭配再生油剂用于纺丝生产,以93.5 dtex/68F POY纤维为例,研究发现相对黏度2.53的再生切片搭配使用90%质量分数的再生油剂,同时加装过滤精度为20 μm的熔体过滤器进行纤维生产的生产状况和性能最佳:组件周期可达12 d、千锭断头35次、纤维断裂强度为395 cN/dtex、断裂伸长率为67.55%、条干不匀率为0.97%、纤维含油率为0.58%。由再生93.5 dtex/68F POY纤维加弹生产的再生77 dtex/68F DTY纤维,各项物化指标均吻合原生切片搭配原生油剂生产的DTY纤维。

关键词: 民用长丝纤维;锦纶6;再生纤维;再生切片;再生油;过滤器

中图分类号: TS109; TQ342.1

文献标志码: A

文章编号: 1001-7003(2023)07-0033

作者简介:

张子明(1990),男,博士,主要从事锦纶6纤维新材料的产业化技术的研究。

近十年,中国锦纶民用长丝纤维产量从107万t增加至213万t,年平均增长率为7.13%[1-3]。在锦纶6制成织品的过程中,废品率大概有2%[4],若按此估算,2021年有将近4.26万t的长丝纤维废品。目前对此类废品的处理方式一般为直接焚烧、填埋或加工成低质低效品[5],其中焚烧和填埋将会带来更多环境污染问题,并且违背了国家“双碳”和绿色工业发展理念[6];加工成低质低效品因低效益亦非理想的处理方式。优选的理想方式是对废品进行深度加工,提质增效。与此同时,锦纶6制成过程中另一亟需解决的问题是在现有锦纶纺丝工艺中的单体抽吸和网络油雾抽吸系统,会抽吸出大量的纺丝废油剂[7],2021年这类废油剂已有约1万t[8-10]。这类纺丝废油剂的处理方式一般为统一收集至污水站处理,处理成本相对较高。随着锦纶行业产能的日益增长,锦纶民用长丝纤维产量的增长,与之带来的废品、废油等环保压力增大之间的矛盾愈发尖锐,不容轻视[11-12]。鉴于此状,本研究通过设计回收处理废丝和废油,自主开发了废丝破碎再造粒、废油循环利用、再生预取向丝和再生弹力丝的生产技术,并依次展开生产工艺与理化性能的相关研究,充分贯彻国家“双碳”及发展绿色工业的工作指示到锦纶行业的产业转型中,以期缓解产量增长所带来的环保问题[12-14]。

1 实 验

1.1 材 料

锦纶6废丝(包括预取向丝(POY)/全拉伸丝(FDY)/高取向丝(HOY)无油丝及POY/FDY/HOY有油丝)、锦纶6纺丝废油(废油包括POY油剂5178、POY油剂6582、HOY油剂A256、HOY油剂6588)、原生POY油剂6582(科凯精细化工(上海)有限公司),电导率≤1 μs/cm去离子水(福建永荣锦江股份有限公司),分析纯苯酚、分析纯甲醇、盐酸、乙醇、苯甲醇、氢氧化钾、乙二醇、异噻唑啉酮和优级纯三氨基甲烷、苯甲醇(湖北巨胜科技有限公司),分析纯溴硝丙二醇(江苏雷恩环保科技有限公司),分析纯聚氧乙烯月桂酸酯(济南浩天化工有限公司),分析纯N-十二烷基乙醇胺(南通辰润化工有限公司)。

1.2 设备与仪器

1.2.1 再生油制造设备

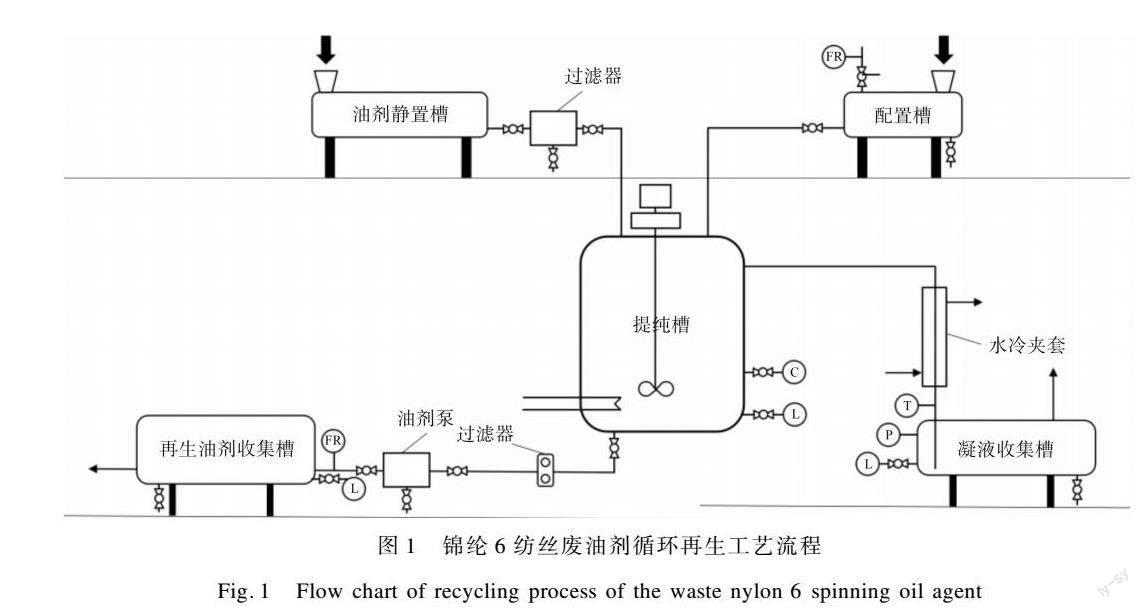

自主研发再生油回收系统(福建永荣锦江股份有限公司),包括静置→一道过滤→提纯分离→添加除菌剂及表面活性剂→增压二道过滤→收集备用,如图1所示。

1.2.2 再生油检测仪器

DF-101S型集热式恒温磁力搅拌器(郑州长城科工贸有限公司),pH值试纸(杭州试三科技有限公司),PV60 AVS600型黏度仪(上海鲁玟科学仪器有限公司),T5型电位滴定仪(梅特勒-托利多集团)。

1.2.3 再生切片制造设备

DTSC-3152型破碎机(日进鑫塑胶机械有限公司),SHJ-36型高扭平行同向双螺杆挤出造粒生产线(南京杰亚挤出装备有限公司),SCD-80U/40H-D型欧化除湿干燥送料组合(东莞信易电热机械有限公司),FR-1020AL/S型连续封口机(深圳华盛联强包装机械有限公司)。

1.2.4 再生切片检测仪器

YT-48A型白度色度测定仪(杭州研特科技有限公司),ME104E型电子天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司),QXR1000-30型箱式马弗炉(上海黔通仪器科技有限公司)。

1.2.5 纤维制造设备

WINGS型高速卷绕机系统(德国巴马格公司),Testo425精密型风速仪(德国仪器国际贸易(上海)有限公司),ABM-2-418型母粒机(厦门帮众科技有限公司),PF2T-1.05D型高温高压双套缸连续切换熔体过滤器(苏州东海滤机设备有限公司)。

1.2.6 纤维检测仪器

KU483B型染色试验编织机(无锡市天翔针织机械有限公司),YG086型缕纱测长机(常州八方力士纺织仪器有限公司),YG023B型全自动单纱强力仪(常州八方力士纺织仪器有限公司),CFE400C型条干测试仪(苏州长风仪器有限公司),MQC型油分分析仪(上海麟文仪器有限公司),YG368型全自动卷缩仪(常州八方力士纺织仪器有限公司),Cac-1200L(YG60)型标准光源箱配水浴槽(常州八方力士纺织仪器有限公司),HP-5型硬度仪(德国SCHMIDT公司),光學显微镜(上海浦赫光电科技有限公司)。

1.3 方 法

1.3.1 锦纶6纺丝废油再生设备及再生工艺

通过自主研发设计了一套锦纶6纺丝废油剂循环利用的设备及再生工艺,包括静置→一道过滤→提纯分离→添加动态配比除菌剂及表面活性剂→增压二道过滤→收集备用。通过设计得到不同的有效浓度再生油实验6~8及对比实验使用的原生POY油剂6582进行对比。

1.3.2 锦纶6废丝再造粒工艺

首创了锦纶6再生纤维的工艺流程,其中包括废弃纤维回收→纤维等长破碎→整体酯化脱油→低温熔融→熔体多层精滤→等距切粒→旋风分离除尘→低压连续干燥→静电除尘→物料分离式混合,主要工艺流程如图2所示。

1.3.3 再生POY应用实验

再生POY的实验流程为:再生切片熔融→螺杆保温输送→计量泵计量输送→纺丝组件过滤吐丝→给湿集束上再生油→絲条冷却→网络交络→卷绕成形→物性检测→入库,主要工艺流程如图3所示。

1.3.4 再生DTY应用实验

选择再生POY实验中实验1~2及对比实验产出的再生POY进行再生DTY应用实验,流程包括:原丝架→切丝架→第一罗拉→生头杆导丝器→加热箱→冷却板→假捻器→张力器→第二罗拉→网络喷嘴→二辅罗拉→探丝器→上油辊→卷绕成型,主要工艺流程如图4所示。

2 结果与分析

2.1 再生切片

由于锦纶6有油废丝和无油废丝存在含油与否的差异,并且有油废丝因产品规格不同导致其含油量不同,在生产过程中会造成熔体的流动性波动,导致熔体拉条均匀性下降,易造成断条现象和再生切片粒度不均匀等问题。因此在锦纶6废丝再造粒中,控制有油废丝和无油废丝投入比例是生产高质量再生切片的关键。为此,本研究对锦纶6废丝再造粒工艺进行有油废丝和无油废丝的比例实验,结果如表1所示,其中无油废丝切片每小时断条次数最少,清理机台周期及组件周期时间最长。随着有油废丝比例的增加,每小时生产断条次数也随之增加,清理机台周期及组件周期时间也发生明显缩短。但在回收的锦纶6废丝中,有油废丝的占比约为60%,所以亟需对这部分有油废丝进行回收再生处理。综合考虑,选取有油废丝︰无油废丝=1︰1进行再生切片生产,所生产的再生切片的质量稳定:含水小于340 ppm、可萃取物含量小于0.3%、相对黏度为2.53±0.08、端氨基含量为(46±1) mmol/kg、端羧基含量为(65±1) mmol/kg,如图5所示。

2.2 再生油

2.2.1 再生油配方

再生油剂主要由平滑剂、表面活性剂和除菌剂三个部分组成,其中平滑剂主要成分为提纯后的纺丝废油。表面活性剂为月桂酸聚氧乙烯酯和N-十二烷基二乙醇胺两种,以1︰1的比例进行调配,并按5%的添加比添加进再生油中。除菌剂为异噻唑啉酮-溴硝丙二醇-乙二醇混合物,通过动态配比混合除菌剂(表2),每月动态配比更换一次,防止细菌因长期使用单一配比除菌剂产生适应性,以更好地起到对再生油剂防腐保护作用,保证再生油有1~2个月的存储时间。

表3为纺丝废油再生所得80%、85%、90%质量分数的再生油(对应实验编号为实验6~8)及原生POY油剂6582(对应实验编号为对比实验A)的物性检测结果。

纺丝废油、实验6~8再生油及对比实验A使用的原生POY油剂6582实物如图6所示。

2.2.2 再生油可纺性实验

通过将上述实验6~8的再生油及对比实验A的原生油应用于93.5 dtex/68F POY长丝纤维的可纺性实验研究,表4为对应实验9~11及对比实验B的生产可纺性统计。由此可见,实验11与对比实验B的千锭飘丝和千锭断头数最为接近。因此,本研究优选90%质量分数的再生油应用于纺丝。

2.3 再生POY长丝纤维

2.3.1 再生POY正交实验

通过2.2.2的可纺性实验,优选90%有效质量分数的再生油、原生油与再生切片、原生切片进一步进行生产935 dtex/68F POY长丝纤维的正交实验研究,结果如表5所示。由表5可见,实验12~15所生产纤维的纤维断裂强度、断裂伸长率、条干不匀率和含油率并无明显差异,从而证实了再生油和再生切片的使用并不会对纤维的物性造成不良影响。

2.3.2 再生POY截面实验

为了进一步探究再生切片和原生切片应用于纺丝后纤维中的二氧化钛分布情况,本研究选取实验12~15生产的纤维做1 000︰1显微截面研究,如图7所示。

由图7可见,四种纤维截面形貌相近,证实了二氧化钛在四种纤维中的分布并无显著差异。但实验12~13纤维截面局部存在较大尺寸的杂质颗粒,本研究推测这些杂质颗粒主要来源于再生切片的制造过程,尤其在废丝的回收阶段中,废丝分类、储存、运输过程繁琐,暴露在空气中极易引入灰尘颗粒,在熔融再造粒阶段混入再生切片中,易形成二氧化钛团聚点,进而形成有较大尺寸的杂质颗粒,所以在纺丝生产过程中会导致组件升压更快,进而缩短组件使用周期影响生产效率。

2.3.3 过滤器滤芯精度实验

为减少2.3.2所述纤维内部杂质颗粒对纺丝组件的影响,本研究在纺丝螺杆挤压机后安装熔体过滤器,并进行滤芯精度实验研究,追踪纺丝纤维组件周期情况,结果如表6所示。由表6可知,当滤芯精度为25 μm时,纺丝组件周期无明显改善,说明过滤效果并不理想,未能起到明显的改善效果;当滤芯精度为15 μm时,纺丝组件周期较无过滤器增长了11 d,但是过滤器的使用周期仅为2 d,会因过滤器频繁切换,导致过滤滤芯使用寿命减短,对原料和人工都将造成过度浪费;当滤芯精度为20 μm时,过滤器切换周期较15 μm滤芯延长了7 d,纺丝组件周期较无过滤增长了7 d。因此,本研究优选20 μm的滤芯精度,其综合周期改善效果最佳,纺丝纺况稳定,千锭断头约为28次,相当于使用原生切片搭配原生油剂的26次千锭断头。

2.4 再生DTY长丝纤维

将实验12~15四种93.5 dtex/68F POY长丝纤维用于加弹生产77 dtex/68F DTY纤维,所对应的实验编号为16~19。由于再生POY长丝纤维加弹生产再生DTY长丝纤维时,生产POY过程中添加的再生油剂会在热箱处蒸发,并在上油辊处重新上DTY油剂,因此前纺再生油的使用对DTY的生产

不会造成影响。表7为实验16~19的DTY纤维物性检测结果。由表7可见,实验16~19所产的DTY纤维断裂强度、断裂伸长率、条干不匀率和含油率等指标并无明显差异,证实了再生切片的使用不会影响DTY纤维的物性指标。综上所述,再生油搭配再生切片生产的DTY纤维,物性指标基本等同于原生切片搭配原生油剂生产的DTY纤维。

3 结 论

通过上述实验及分析,本研究可得出以下结论:

1) 本研究选取回收废丝中有油废丝与无油废丝比例1︰1进行再生切片生产,所生产的再生切片质量稳定。

2) 通过锦纶6纺丝废油提纯再生后,加入月桂酸聚氧乙烯酯和N-十二烷基二乙醇胺作为表面活性剂,并添加动态混合配比除菌剂异噻唑啉酮-溴硝丙二醇-乙二醇的混合物得到再生油剂。经可纺性实验,优选有效质量分数为90%的再生油用于生产再生POY长丝纤维。再生油搭配再生切片生产所得的POY长丝纤维质量,与使用原生油搭配原生切片生产的POY长丝纤维物性指标基本一致。

3) 为改善纺丝组件使用周期,优先加装滤芯精度为20 μm的熔体过滤器,组件周期可达12 d,较未加装过滤器延长了7 d的使用寿命,纺丝纺况稳定,千锭断头约为28次,相当于使用原生切片搭配原生油剂的26次千锭断头。

4) 进一步将93.5 dtex/68F POY长丝纤维用于加弹生产77 dtex/68F DTY纤维,再生油搭配再生切片生产的DTY纤维,物性指标基本等同于原生切片搭配原生油剂生产的DTY纤维。

目前本研究团队所在公司再生油和再生切片年产能约为4 300 t,合计可以贡献14 620 t碳減排,未来将持续积极贯彻国家“双碳”的工作指示,响应国家循环经济的号召,提高资源循环利用率,积极发展绿色工业,助力行业的转型升级。

参考文献:

[1]祁婷, 肖岚, 汪军. 我国聚酰胺6产业链的发展现状[J]. 纺织导报, 2021(4): 50-54.

QI Ting, XIAO Lan, WANG Jun. The development status of PA6 industrial chain in China[J]. China Textile Leader, 2021(4): 50-54.

[2]王彦伟. 锦纶6产业链生产现状及市场分析与展望[J]. 合成纤维工业, 2017, 40(5): 57-61.

WANG Yanwei. Analysis and outlook of production and market situation of polycaprolactam fiber industrial chain[J]. China Synthetic Fiber Industry, 2017, 40(5): 57-61.

[3]魏可. 六类化学纤维行业清洁生产评价指标体系发布[J]. 人造纤维, 2019, 49(1): 40.

WEI Ke. Six types of chemical fiber industry clean production evaluation index system released[J]. Artificial Fibre, 2019, 49(1): 40.

[4]魏丹毅, 王邃, 张振民, 等. 废旧尼龙制品的循环利用[J]. 广东化工, 2008(2): 58-61.

WEI Danyi, WANG Sui, ZHANG Zhenmin, et al. Recycling and reusing of nylon waste[J]. Guangdong Chemical Industry, 2008(2): 58-61.

[5]梁龙, 牛方. “双碳”语境下, 纺织业如何向“绿”而生[J]. 中国纺织, 2021(增6): 24.

LIANG Long, NIU Fang. Under the context of “double carbon”, how to “green” textile industry[J]. China Textile, 2021(S6): 24.

[6]郭燕. 《纺织行业“十四五”发展纲要》及《纺织行业“十四五”绿色发展指导意见》中纺织行业绿色发展解读[J]. 再生资源与循环经济, 2021, 14(10): 4-7.

GUO Yan. Interpretation of the textile industry green development to Development Outline of the 14th Five-Year Plan for the Textile Industry and Guidance on Green Development for the Textile Industry in the 14th Five-Year Plan[J]. Recyclable Resources and Circular Economy, 2021, 14(10): 4-7.

[7]程海军, 张应军, 方少明, 等. 气相色谱-质谱联用分析锦纶纺丝油烟废气中油类物质化学成分[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版), 2006(4): 16-17.

CHENG Haijun, ZHANG Yingjun, FANG Shaoming, et al. Analysis of chemical composition of condensate in waste gas of spinning soot of polyamide fibre by gaseous phase chromatogram mass spectrum[J]. Journal of Zhengzhou University of Light Industry (Natural Science), 2006(4): 16-17.

[8]王仲旭, 王宏磊, 鄭艳芬. 纺丝油剂废水预处理工程实例[J]. 水处理技术, 2018, 44(2): 133-135.

WANG Zhongxu, WANG Honglei, ZHANG Yanfen. Engineering example of spinning oil wastewater pretreatment[J]. Technology of Water Treatment, 2018, 44(2): 133-135.

[9]李德利, 任爽, 张中娟, 等. 化纤行业碳达峰标准现状及计划构想[J]. 高科技纤维与应用, 2021, 46(6): 17-25.

LI Deli, REN Shuang, ZHANG Zhongjuan, et al. Current status and plan of carbon peak standard in chemical fiber industry[J]. Hi-Tech Fiber and Application, 2021, 46(6): 17-25.

[10]中国纺织工业联合会. 纺织行业“十四五”发展纲要[J]. 纺织科学研究, 2021(7): 40-49.

China National Textile and Apparel Council. Outline for the development of textile industry in the 14th Five-Year Plan[J]. Textile Science Research, 2021(7): 40-49.

[11]欧利惠. “双碳”背景下服装行业以科技创新打造绿色产业链的探索[J]. 轻纺工业与技术, 2022, 51(3): 83-85.

OU Lihui. Exploration of garment industry to build green industrial chain with scientific and technological innovation under the background of “double carbon”[J]. Light and Textile Industry and Technology, 2022, 51(3): 83-85.

[12]工信论坛. 绿色制造: “双碳”目标下的制造业转型焦点[J]. 中国工业和信息化, 2022(6): 24-25.

CIIT Forum. Green manufacturing: The focus of manufacturing transformation under the “double carbon” goal[J]. China Industry & Information Technology, 2022(6): 24-25.

[13]郭春花. 12个关键词解读“两会”里的纺织大事[J]. 纺织服装周刊, 2022(11): 10-11.

GUO Chunhua. Twelve key words to interpret the textile events in the “two sessions”[J]. Textile & Apparel Weekly, 2022(11): 10-11.

[14]王利. 落实双碳, 减少“碳足迹”, 从纺织源头做起[J]. 纺织服装周刊, 2022(14): 10-11.

WANG Li. Reduce “carbon footprint”, start from textile source[J]. Textile & Apparel Weekly, 2022(14): 10-11.