胰腺癌梗阻性黄疸患者经皮穿刺胆管引流术后发生胰腺炎的危险因素分析

2023-08-10梁亚丽夏俊杰

梁亚丽 李 馨 夏俊杰

胰腺癌在临床的患病率较高,且近年随着饮食习惯的不断转变,该病的发生率呈逐年上升趋势[1-2]。胰腺癌梗阻性黄疸多是因胰头肿瘤过大,压迫十二指肠壶腹部的胆管所致,持续发展会危及患者生命,需施以积极的手术治疗[3-4]。经皮穿刺胆管引流术(PTBD)通过穿刺引流,可缓解胆管梗阻所引起的临床症状,但手术治疗具有创伤性,会对患者的胰腺构成一定的损伤,胰腺炎等发生风险较高[5-6]。由于不同地区、不同医院及患者病情的不同,PTBD后胰腺炎发生的危险因素亦存在较多差异。因此,及时明晰本院行PTBD治疗的胰腺癌梗阻性黄疸患者术后发生胰腺炎的危险因素,指导临床进行针对性的治疗,对于改善患者预后意义重大。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年6月至2021年6月于本院行PTBD治疗的135例胰腺癌梗阻性黄疸患者为研究对象。纳入标准:所有患者均经病理证实为胰腺癌;所有患者的总胆红素水平下限>70.00 μmol/L;所有患者临床资料齐全;本研究选择研究对象均遵从自愿原则;患者对研究知悉,签署知情同意书。排除标准:存有酒精、药物依赖史者;存在精神疾患者;存在免疫系统病症者;合并凝血功能异常者;存有语言或视听障碍,无法进行正常沟通者;合并血液系统疾病者;存在其他恶性肿瘤者。所有患者中男性75例,女性60例;年龄30~87岁,平均年龄(60.69±3.48)岁;胰腺癌分期:31例Ⅰ期,62例Ⅱ期,30例Ⅲ期,12例Ⅳ期;体质量指数(BMI)20~29 kg/m2,平均BMI(25.31±1.09)kg/m2。

1.2 方法

收集所有施行PTBD治疗的胰腺癌梗阻性黄疸患者的年龄、性别、血红蛋白水平、通过胆管梗阻段困难、合并糖尿病、鼻胆管引流、胰管显影、引流方式、胰腺萎缩等一般资料,记录术后发生胰腺炎的情况。胰腺炎诊断标准:存在特征性的急性腹痛;血清淀粉酶超过正常值高限3倍;CT或B超显示胰腺肿大,质不均匀,胰外有浸润,符合上述两条可诊断为胰腺炎。胰腺萎缩:胰体的平均直径为14.3 mm,当胰体内胰腺实质厚度<10 mm时则为胰腺萎缩,本次研究在肠系膜上静脉的左缘测定胰体厚度,当胰体前后直径在10 mm之下时则判定为胰腺萎缩。胰管扩张:胰腺导管直径>4 mm时为胰管扩张。通过胆管梗阻段困难:介入医师应用常规技术通过胆管梗阻段操作时间总和在10 min之上为通过胆管梗阻段困难。引流操作:所有患者于术前均完善血常规等相关检查,排除手术禁忌,术前禁食6 h;患者取仰卧位,在数字减影血管(DSA)透视下去腋中线或剑突下穿刺点,局麻;之后以22 G胆管穿刺针穿刺肝内胆管成功后,引入超滑导丝,交换放入但关外引流管或内外引流管。

1.3 观察指标

(1)胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎发生情况。(2)胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎发生的单因素分析。(3)胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎发生的多因素分析。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎发生情况

135例胰腺癌梗阻性黄疸患者,PTBD后发生胰腺炎的共有62例,发生率为45.93%(62/135)。

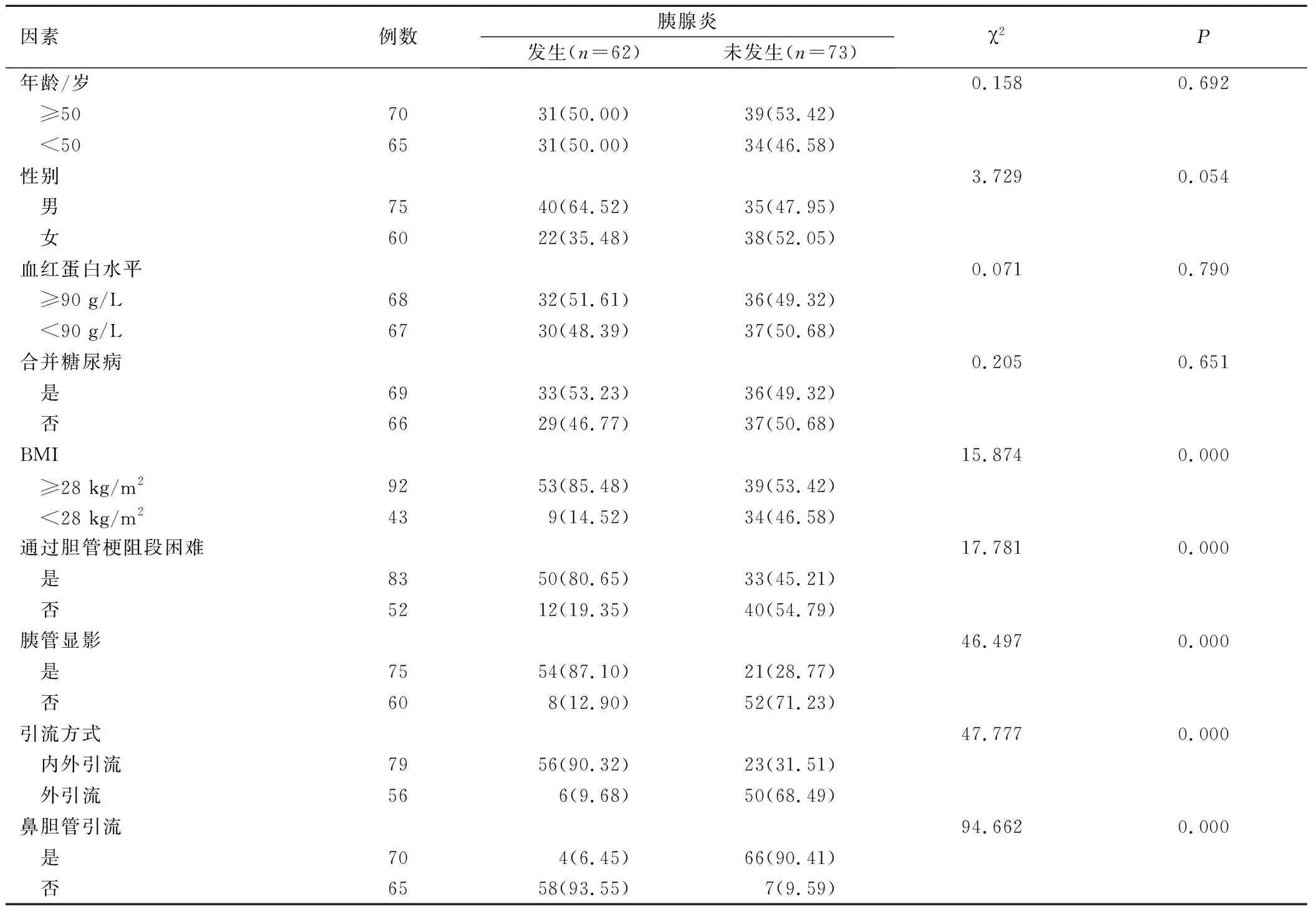

2.2 胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎发生的单因素分析

单因素分析显示:年龄、性别、血红蛋白水平、合并糖尿病与胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎的发生无关(P>0.05);而BMI、通过胆管梗阻段困难、胰管显影、鼻胆管引流、引流方式与胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎的发生有关(P<0.05)。见表1。

表1 胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎发生的单因素分析(例,%)

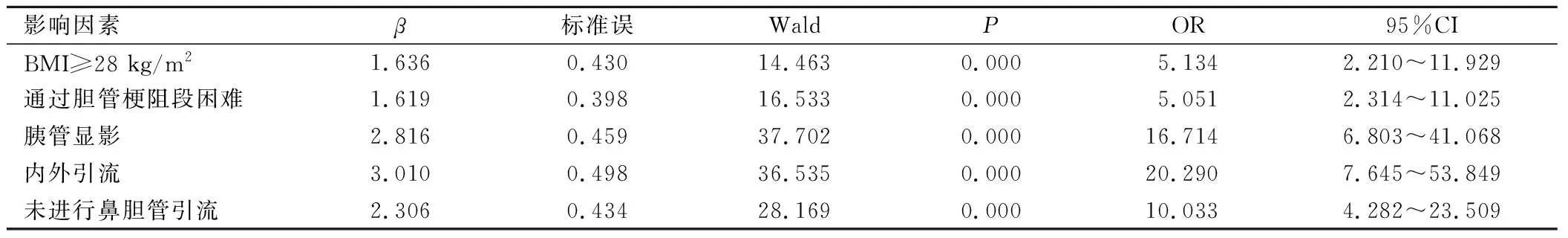

2.3 胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎发生的多因素分析

多因素Logistic回归分析显示:BMI≥28 kg/m2、通过胆管梗阻段困难、胰管显影、内外引流、未进行鼻胆管引流是胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后发生胰腺炎的主要危险因素(P<0.05)。见表2。

表2 胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎发生的多因素分析

3 讨论

胰腺癌在临床的患病率较高,且恶性程度极高,预后较差。胰腺癌发生后多以上腹部不适或腹痛为主要首发症状,其多在40岁以上群体内发病,且男性多于女性[7-8]。胰腺癌发展过程中病灶会压迫或浸润胆管,进而引起梗阻性黄疸,从而加重患者病情,临床需及时给予有效治疗[9-10]。现阶段临床常通过PTBD进行胰腺癌治疗,能够有效减轻黄疸,改善肝功能,有效延长患者生存周期[11-12]。但手术属于有创治疗,术中操作难免会对胰腺组织结构造成损害,术后并发症发生风险较高,胰腺炎为常见类型。

PTBD术后发生胰腺炎将会给患者术后恢复造成较多影响,故需及时明晰导致胰腺炎发生的危险因素,并采取针对性防治措施,以保障患者获得良好预后。

本研究结果显示,135例胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后发生胰腺炎的共有62例,发生率为45.93%(62/135),提示术后胰腺炎的发生率处于较高水平,临床需予以高度重视。本研究多因素Logistic回归分析显示:BMI≥28 kg/m2、通过胆管梗阻段困难、胰管显影、内外引流、未进行鼻胆管引流是胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后发生胰腺炎的主要危险因素(P<0.05),临床可据此采取干预措施。分析原因在于:①BMI≥28 kg/m2:肥胖患者伴有脂质代谢紊乱,血脂水平上升,血液黏度增加,继而促使机体的血液位于高凝状态,易造成脂质堆积和微血栓形成,此类情况均会导致胰腺血供障碍,继而诱发胰腺炎[13]。同时,肥胖患者血液中甘油三酯的分解产物脂肪酸能够为胰酶原的活化提供适宜的酸性环境,此条件会加快胰酶的快速活化,进而诱发病理生理改变。此外,被分解的脂肪酸还会对血管内皮细胞构成较多损害,导致微循环障碍,使得胰腺炎的发生风险升高。②通过胆管梗阻段困难:通过胆管梗阻段困难会致使操作时间延长,进而增加对患者的胰腺等组织的损伤。同时,麻醉时间也会随手术时间的延长而延长,进而影响患者血流动力学及免疫力等,从而导致胰腺炎的发生风险升高[14-15]。③胰管显影:造影剂会对胰腺造成实质的损伤,且注射压力过高还会引起导管与胰腺腺泡细胞的损伤,继而诱发胰腺炎。④内外引流:内外引流操作过程中会损伤局部胰腺,引起十二指肠乳头水肿,并可能造成胰管阻塞,继而诱发胰腺炎。⑤鼻胆管引流:鼻胆引流管的置入可对水肿的十二指肠乳头进行有效支撑,防止胆管下段的急性梗阻,促使胆胰管内残存物质可顺利排出,进而减少胰腺炎的发生。然而仍需注意的是,本研究还存在纳入样本量较少等不足,可能会影响试验结果的精准性。因此,后续临床还需不断的完善试验设计,继续完善样本量的纳入,以进行更深层次的研究,更进一步探究胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后发生胰腺炎的危险因素,为临床提供更为全面、可靠的指导。

综上所述,胰腺癌梗阻性黄疸患者PTBD后胰腺炎的发生率较高,且BMI≥28 kg/m2、通过胆管梗阻段困难、胰管显影、未进行鼻胆管引流、内外引流是术后胰腺炎发生的独立危险因素,临床需对以上危险因素进行严格筛查,加强此类患者的管理,施行针对性的预防处理措施,以减少胰腺炎的发生,尽可能改善患者预后。