道路施工振动对周边既有建筑物影响分析

2023-08-05黄山市祁门县建设工程质量监督站安徽黄山245400

吴 军 (黄山市祁门县建设工程质量监督站,安徽 黄山 245400)

1 引言

近年我县出现了多起因道路施工中碾压振动、桩基施工、爆破施工引起的周边既有建筑受损的事件。施工企业在开工建设初期未能对周边房屋的裂缝进行有效公正的排查,无法排除房屋裂缝与施工振动的因果关系。委托多家检测机构均因无法区分既有裂缝及损伤与振动的因果关系,裂缝及损伤成因分析过程中无法区分温度应力、材料收缩裂缝、装饰层裂缝,从而使问题无法有效解决。后期经多方沟通协调采用了复原模拟施工振动的方式,对相关振动损伤问题进行了解决,获得双方认可。

2 施工振动初步调查

振动损伤最大特征是群众的对施工振动心理恐慌。此时去了解与听取群众的问题反应是初步了解振动危害的基本方法。经对多个振动损伤投诉信问题梳理,了解群众反应振动影响基本内容如下:房屋门窗颤响,桌面物体及灯具晃动或掉落,室内吊顶开裂、掉落,墙体出现裂缝,檐口瓷砖、烟囱砖块掉落,心理不安全感。

以上内容都为振动损伤投诉件中的表象,关键问题是人体感受引起心理恐慌,相关的裂缝及房屋损伤加剧了恐慌情绪。在没有有效证明的情况下,将其房屋出现的各类裂缝及损伤都归结为振动影响。多数群众将所感受的振动描述为V 级或更高级的地震。《中国地震烈度表》(GB/T 17742 -2020)[1]中对各级地震作用下人、物及建筑反映进行了详细的描述。

3 振损检测依据梳理

目前尚无某个标准能涵盖所有建筑物、其状态和暴露持续时间的所有种类,相关研究样本及数理统计存在一定局限性。但许多国家的法规及研究成果将建筑物的基础上每秒几毫米峰值点速度作为有明显效应的界限。质点速度峰值为每秒几百毫米时产生损伤的可能性很大。

3.1 地震参数与规范安全限值比对

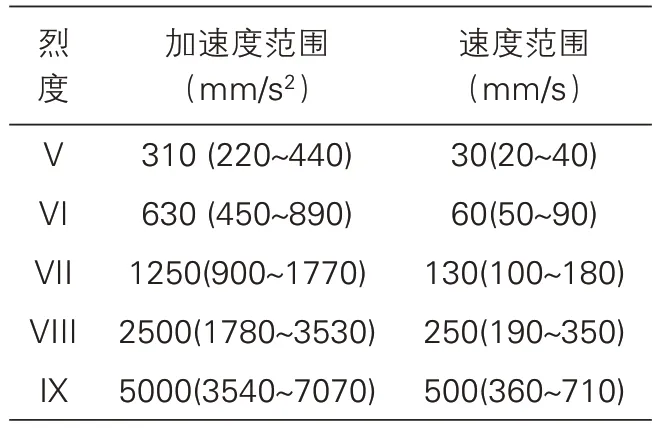

日常投诉中群众地震感受去描述施工及爆破振动影响,因此相关检测和处理中对地震参数进行了解及解释,可以一定程度缓解群众的恐慌。本文引用《中国地震烈度表》(GB/T 17742 -2020)中各烈度下水平向地震动参数,具体详见表1所示。

表1 《中国地震烈度表》地震加速度与速度

本文对现行有关振动对建筑物安全及影响的规范标准:《爆破安全规程》(GB 6722-2014)、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)、《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-2013)进行梳理归纳,对各类建筑物在不同类型振动下得安全及影响振动速度限值进行统计归纳,详见表2所示。

表3 《民用建筑可靠性鉴定标准》振动速度安全限值

表4 交通振动对建筑结构影响在时域范围内的容许振动容许值

表5 打桩、振冲基础施工对建筑结构影响在时域范围内的容许振动容许值

表6 强夯施工对建筑物结构影响在时域范围内的容许振动容许值

《爆破安全规程》(GB 6722-2014)与《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)安全允许值或限值表中频率为主振频率,振动速度为质点振动相互垂直的三个分量的最大值。

3.2 振动影响限值说明

《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-2013)总结了国内建筑工程振动领域的科研成果,比较和借鉴了先进标准、基本仪器和设备、动力机器基础、交通振动、建筑施工振动等。

①容许振动值应按频率线性插值确定;

②当无法在基础处评价时,评价位置可取最底层主要承重外墙的底部。

《爆破安全规程》(GB 6722-2014)中的一般民用建筑物、工业商业建筑安全允许质点振动速度与《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)中的砌体结构及钢筋混凝土结构房屋振动速度安全限值与《中国地震烈度表》(GB/T 17742-2020)V 及烈度速度范围接近。依据《中国地震烈度表》(GB/T 17742-2020)中V 级烈度损伤特征描述,《爆破安全规程》(GB 6722-2014)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)安全限值下可能在房屋门窗、屋顶、屋架颤动作响,灰土掉落,个别房屋墙体抹灰层出现细微裂缝。因此《爆破安全规程》(GB 6722-2014)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)相关限值较为安全可靠。

《中国地震烈度表》(GB/T 17742-2020)相关各级烈度峰值及范围均为水平向地震参数。《爆破安全规程》(GB 6722-2014)与《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)在判定方法中都选取振动相互垂直的三个分量最大值。在设计规范中仅对8 度大跨度及大悬挑构件考虑竖向地震作用。建筑物抵御竖向振动能力高于水平向。在人为振动中除爆破产生径向纵波为水平作用,其余设备类振动多为竖向振动。因此以振动三向分量最大值作为安全限值偏安全。

《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-2013)所列“影响”允许值均严于《爆破安全规程》(GB 6722-2014)与《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)中“安全”限值。规范中将限值分为基础及顶部楼面两个部分独立评价。由数据可知随频率降低影响允许值强度降低。

《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-2013)对于未达到国家现行抗震设防标准的城市旧房和镇(乡)村未经正规设计自行建造的房屋的容许振动值,宜按表限值70%确定。考虑到了村民自建房屋的特殊性,该规范使用起来更为便利。

3.3 振动对既有建筑的影响

振动对既有建筑的影响与安全及检测评估实施最大难点是损伤已产生后进行,原始现场条件往往无法重现,此时需要的是现场模拟复原,在这个过程中双方对相关模拟复原条件会产生较大争议,主要有以下几点:

①震源设备不一致(压力机、打桩机、爆破药量);

②振动实施人员及操作对振动强度影响较大,如设备启动功率、运行速度、爆破单孔药量、起爆方式;

③自然环境及震源发生点无法再次实施;

④评判标准无法科学反应各类建筑物的差异,对规范限值选取存在认知差异。

对待争议问题目前仅能通过调阅资料,调回原有设备尽可能让双方协调达成一致,并在双方监督见证下完成现场复原振动采集工作。关于规范限值无法全面反映各类建筑物差异,依据《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-20136)8.0.3 中对于未达到国家现行抗震设防标准的城市旧房和镇(乡)村未经正规设计自行建造的房屋的容许振动值,按表居住建筑限值的70%确定。

4 案例分析

本文案例为新建道路与相邻既有房屋振损案件,经过多次协商后,双方达成具体复原试验条件,在双方见证监督下完成试验。

图1 新建道路与相邻既有房屋(1)

图2 新建道路与相邻既有房屋(2)

4.1 复原振动试验数据

2022年9月20 日,检测现场调用原施工碾压振动设备,在房屋旁便道上进行模拟碾压施工。振动采集设备测点依据规范要求布置在一层地面及楼面处,对相关复原施工振动进行数据采集分析,具体检测结果、波形图及部分测点位置详见表7及图3-图20。

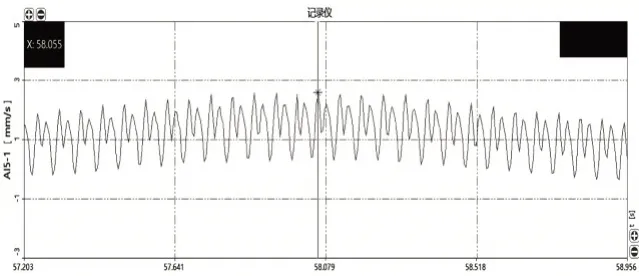

图3 (通道1)水平向振动时域波形全图

图4 (通道1)水平向振动时域局部(放大)波形图

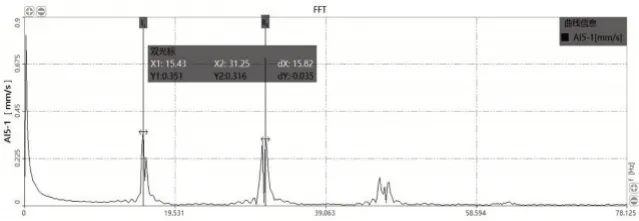

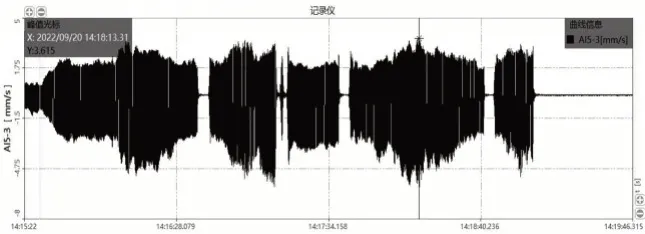

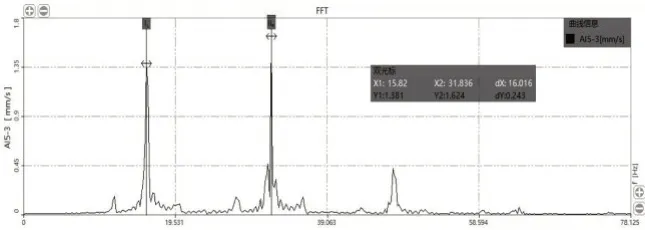

图5 (通道1)振动频域波形图屋面振动测试波形图

图6 (通道2)水平向振动时域波形全图

图9 (通道3)竖向振动时域波形全图

图10 (通道3)竖向振动时域局部(放大)波形图

图11 (通道3)振动频域波形图

图12 (通道1)水平向振动时域波形全图

图13 (通道1)水平向振动时域局部(放大)波形

图14 (通道1)振动频域波形图

图15 (通道2)水平向振动时域波形全图

图16 (通道2)水平向振动时域局部(放大)波形图

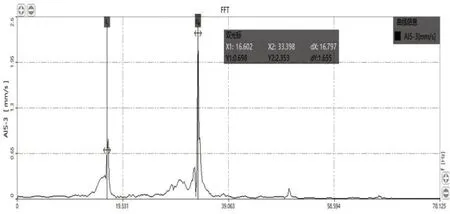

图17 (通道2)振动频域波形图

图18 (通道3)竖向振动时域波形全图

图19 (通道3)水平向振动时域局部(放大)波形图

图20 (通道3)振动频域波形图

表7 振动检测结果及波形图

一层振动数据波形图。

4.2 数据分析

依据《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-2013)振冲等基础施工建筑结构影响在时域范围内的容许振动值并考虑未达到国家现行抗震设防标准的城市旧房和镇(乡)村未经正规设计自行建造的房屋限值70%折减后进行分析判定。

①一层地面振动频域波形分析结果在31 Hz 时,居民建筑基础振动速度峰值为插值计算为6.41 mm/s,实测4.9 mm/s,未超出标准限值;

②屋面振动频域波形分析结果在33 Hz 时,居民建筑基础振动速度峰值计算为4.2 mm/s,实测最大振动速度7.5 mm/s,超出规范“影响”限值;

③一层及屋面测量结果均低于《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015),未超出安全限值。

5 结论及研究展望

①本文罗列了各级地震下人体感受及房屋损伤概况及日常投诉中群众反映现象,通过规范内容罗列,便于疏导相关人员恐慌及抑制舆情发展。

②现有规范中振动强度安全限值与V 级地震烈度强度峰值及范围数值接近。但其取值为振动三向分量中最大值,而非水平向振动量值,因此该类限值较为安全。

③本文梳理现行规范中关于振动对房屋安全及影响的评判标准及依据,为实际检测评定提供一定支持。振动损伤与振动参数间联系,应通过持续性观测进一步验证。因此该类方法尚待加强研究。