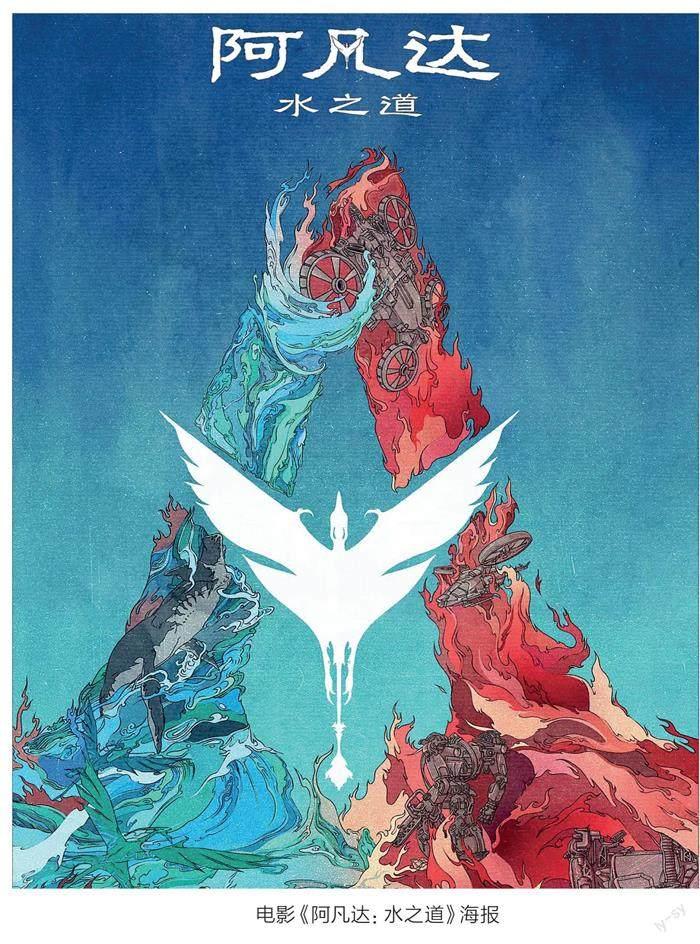

《阿凡达:水之道》:基于“认知图式”的科幻空间美学建构

2023-08-03刘波涛

刘波涛

科幻电影叙事的底层架构是“艺术真实”,关键内核是“现实主题”,作为一种充满想象力的媒介文本,科幻电影具备了叙事性、语言性等多元特征。科幻电影利用智慧科技,讲述了丰富、生动的故事内容,以一种文化实践的形式,使受众沉浸式融入“影像世界”,在感知文本内容的同时,建立了新的观影体验与叙事链接、认知体验,甚至形成了新的叙事共同体。由詹姆斯·卡梅隆执导的好莱坞科幻电影《阿凡达:水之道》凭借科幻元素与现代科技的优势,通过为观众呈现充满想象力与内涵的视听空间,构建了契合受众对科幻电影叙事期待的认知景观。

一、多重显现:认知图式视域下《阿凡达:水之道》的叙事空间

以皮亚杰提出的认知规律理论为基础①,从认知图式的理论角度研究科幻电影的审美接受过程,可以看到主体对审美对象的“同化”与“顺应”,也经历了动态变化的过程。在欣赏电影《阿凡达:水之道》过程中,可以将审美过程当作认知发展,在感知审美、建立认知时,形成了“主体认知图式”。因此,受众既可以感知基于本片故事内容的叙事情境,也可以体会源自科幻叙事的想象情境。

(一)诗性镜语:科幻意境的生动营造

俄罗斯学者罗曼·雅各布森在《语言学与诗学》一文中提出,当发话者、语境、信息、符号、接触方式和受话者等符号交流六要素成为主导时,就会产生所指功能和元语言功能。②文本通过产生新的符号,呈现出新的话语特色。图式是人脑中关于外部世界知识的组织形式,是人们认识、理解事物的基础,其中既有语言的,也有文化的、非语言的。[1]电影《阿凡达:水之道》通过将镜头对准杰克·萨利一家,描写其原本温馨的田园生活被“天空人”在潘多拉星球上的采矿业务所冲击,为了保护自己的族人、庇佑子女,萨利一家不得不搬到了新的海洋世界。影片用视觉和感知装置来传递概念,在充满想象力的影像空间中,为观众呈现了极度震撼的水下世界。通过将3D摄影技术、IMAX放映系统相融合,在强大的技术助力下,使银幕成为可塑造的、穿透力极强的视听空间。在岛礁少女的引领下,受众借助屏幕,可以与杰克一家学习在水下随深海律动吐纳,在灵动的水母、鱼群中,认识图鲲。借助IMAX银幕所制造的巨大水体放大了溺水过程中的特殊体感,特殊的声音设计更是让受众获得了身处海洋同频同步的呼吸感。

(二)记忆情怀:叙事风格的生动继承

美国学者米切尔在《图像理论》一书中,提出:“影像和实在本质之间的连接已变得微弱,影像不再保证是视觉上的真实。”③从认知角度看,摄影艺术的意指或“编码”含义在于其作为纯粹的直接意指。随着新科技的发展与成熟,银幕变成了“活动中心”,成为了极具互动性的“时空体”。借助影像空间,使真实人物与虚拟人物形成了新的互动叙事模式,使观众对虚拟与现实的界限产生了新的理解。[2]影片《阿凡达:水之道》使用了科幻电影惯用的风格,通过创新视觉呈现方式,积极突破了传统的美学风格,创造了超真实的视觉图景,为观众塑造了充满奇幻色彩的影像世界。本片在制作过程中,使用了4K分辨率、HDR和HFR双机实景拍摄以及3D虚拟影像摄影、动态捕捉等顶尖技术,增强了视觉画面的创造力,拓展了大银幕的体验极限,使观众获得了身临其境的3D效果。从广义文化角度看,电影作品的审美接受过程是一项全方位、多层次的精神活动,受众的心理、社会环境及审美层次等对其认知、理解影片的美学理念产生了直接的影响。观众在观赏影片时,并非完全空白的,其承载、传递了观众对第一部《阿凡达》的认识,也充满了对多重期望,形成了“审美接受图式”,实现了独特美学的生动呈现。

(三)“海洋歌剧”:想象性叙事的生动表达

图式作为记忆结构,包含了语言、社会文化知识。图式理论认为人们在理解新事物时,需要将新事物与图式结构联系起来,当两者吻合时,可以对新事物形成有效理解,而无法有效吻合时,则需要借助信息或者构建新图式结构来弥补。[3]与第一部《阿凡达》所描述的热带雨林场景不同,影片《阿凡达:水之道》通过使用全息立体技术,将故事场景迁移到了萨利一家完全不熟悉的雨林场景中,在讲述梦幻、绝美海底世界的同时,使观众充分体会海底鱼群嬉戏的快乐,感受到纳威人和图鲲的灵魂交流。本片从天空到水下,从悬浮山到雨林景观,甚至是人物的毛发、造型,乃至表情等等,都在3D特效镜头的应用下,更加生动形象。尤其是通过将叙事场景放在水下世界,将地球上各种已经发生的事情投射到“潘多拉星球”上,既保证了视觉上的关联性,也营造了极为独特的视听场景。虽然本片的多数镜头都是在夜间以及海洋中完成的,其中存在较多暗场,但是在顶尖技术助力下,仍然保持了清晰、自然的视觉画面,无论是水下的珊瑚礁,还是不同类型的海洋生物,都呈现出清晰的视觉观感,实现了想象性叙事的生动表达。

二、多样层次:认知图式视域下《阿凡达:水之道》的叙事范式

哲学家康德提出了图式的概念,皮亚杰、巴特利特等人将图式引入心理学,将其用于表示“认知结构”。①现代认知科学认为图式是特定主体的知识体系、知识结构,哈耶克图式认为心智是感觉的秩序,提出人类心智是一种知识建构,图式强调了认知之中事物“质”的关联。②受众在接受电影《阿凡达:水之道》的过程中,通过融入故事剧情,获得了独特的审美感受,最终实现从审美感知、审美理解到建立认知的升级,获得了独有的审美愉悦。

(一)宏大宇宙观下的多元叙事

德国学者托马斯·埃尔塞瑟在《非线性叙事的回归/转向:反事实历史和环形叙事》一书中,提出:“叙事是我们组织理解世界的方式,现代社会的媒介爆炸给人带来了感官负荷与恐慌,非线性叙事作为一种主流回归,使电影情节优先于故事,甚至决定了故事。”①在观看、接受科幻电影时,“顺应”和“同化”同时产生作用。[4]影片《阿凡达:水之道》通过搭建“三幕式”叙事结构,设置极具吸引力的故事情节,采用交叉蒙太奇的叙事手法,展开地球人、纳威人双线叙事,在赋予观众生动、鮮活视听联想的同时,传递了“亲情、正义、环保”等理念,通过描摹科幻世界新的美学风格,实现了故事内容叙事与创作主题表达的共情共鸣。潘多拉星球是创设的虚拟家园,是纳威人与入侵者展开“守护”与“侵占”的空间。当杰克·萨利“侵入”阿凡达身体后,解决了“社会认同”的过程,其本人适应了从地球人到阿凡达的身份转变,在自我认同中,对潘多拉星球的态度也实现从初步探索、侵占到守护的立体转变。

(二)沉浸体验下的美学感受

生态符号学家蒂莫·马伦认为:“文本是一个既定文化中内在结构和外在符码相结合的平台,一些艺术品如民族服装、绘画或者音乐,都可以是文本,是鉴于这些都被解释、评价为重要的东西。”②受众接受行为蕴含的参与意识,既是接受主体的客观需要,也是接受主体自我完善的生动体现。电影《阿凡达:水之道》开场部分,回顾了《阿凡达》的故事内容,讲述杰克·萨利在若干年后,成了纳威族族长,并且和奈蒂丽两人组建了家庭,生儿育女,正过着甜蜜、平静的幸福生活。而被人类雇佣的阿凡达混入纳威族部落,不仅打破了他们的平静生活,也使族人面临着生存危机。杰克·萨利为了保护族人,选择卸任部落首领,并且全家搬到梅特卡伊娜部落,在遭受各种困难时,积极融入海洋部族,学习、掌握生产技能,最终萨利带着族人共同对抗邪恶势力。图鲲是梅特卡伊纳族人的灵魂载体和精神依托,虽然其是巨型深海神兽,但它有着极高的情商和感受力、敏感的情绪,其出没不仅构成了影片整体最震撼的场面,也遭到了天空人的围猎,从而引发了族群危机。通过多场景的描述,为猎人捕杀图鲲奠定了基础。从海面上的飞驰到水下的畅游,生动、鲜活的海底空间,在细腻、动人的空间场景中,使观众获得了沉浸式体验。与此同时,本片通过采用视觉与音效联动的方式,模拟呈现了心跳、呼吸等多种感官反应,增加了受众的临场感。

(三)线面结合下的叙事手法

现代语言学之父索绪尔提出:“依据语言在时间和空间上所处的不同位置,经由时间而产生的阶段被称为历时态,处于某种关系中的要素和价值的固定的平衡被称为共时态。”③在电影《阿凡达:水之道》中,导演彻底去除了“人文主义”色彩,通过将人塑造为被科技主宰,然后完全异化的“行尸走肉”,再设计远征军团全军覆灭的故事情节,隐喻了人类科技文明的最终走向。在技术赋能下,影片的叙事形态实现了虚拟场景与现实观影的深度交互,为受众带来了回归某一真实场景的情感交互,有效强化了主体的认知。导演通过熟练利用视效技术,将叙事空间从森林迁移至水下世界,原本习惯攀爬的纳威人不得不向梅特卡伊纳族人学习驾驶水兽。借助新的“立体运动影像”,激发了受众的视觉感官体验,使受众以“沉浸式”的体验全方位地融入了海洋世界。

(四)遵循审美规律下的艺术创造

电影作品讲述的故事内容、表达的叙事主题,传递了丰富的社会心理、人间情感。受审美想象的有限性与科幻场景“陌生化”等影响,观众的“顺应”心理认知存在局限性。[5]为此,观众试图以原有的审美接受来理解、观察影片,从而产生了新的“同化”心理。电影作品讲述的故事内容、表达的叙事主题,传递了丰富的社会心理、人间情感。在故事设计方面,电影《阿凡达:水之道》通过延续《阿凡达》的故事情节、人物,唤醒了观众的情感记忆,并通过设计新的人物形象,为观众呈现出了极具节奏感的叙事空间,使观众可以按照“审美接受图式”来认识和欣赏新的科幻世界。与第一部不同,新的故事线索、故事场景,极为魔幻、奇特的色彩让在观众产生“陌生化”体验的同时,冲击了其以往对阿凡达世界,乃至科幻电影的观影体验,产生了新的审美感受,进而形成了“顺应”的心理认知。

三、多元视角:认知图式视域下《阿凡达:水之道》的叙事主题

皮亚杰在《教育科学与儿童心理学》一书中,提出:“认知就是把现实同化于转变的结构之中。”①皮亚杰所提出的“主体认知图式”理论,认为主体认知事物是一项动态、自觉的变化过程,理论整体要更关注受众自身的审美体验和真实感受,对研究电影创作技巧有重要的参考意义。②电影作品的创作要以受众心理为基础,通过顺应、升华来重塑观众的心理认知。影片《阿凡达:水之道》充分利用了科幻元素、现代科技,为观众呈现了恢宏的视觉想象力,在极具震撼力的美学风格中,体现了影片对审美表达与受众认知辩证关系的深刻理解。

(一)基于心理适应与受众认知的主题同构

电影艺术的接受心理与受众的认知心理是一种共建同构的关系,且接受心理与认知心理在影视传播的过程中,呈现出了动态变化、一一对应的趋势。从具体的电影受众接受行为角度看,受众的认知意向在求美、求知和追求艺术真实等三种形态的统一中,通过受众的参与、选择及持续完善,最终帮助受众建立了完整的思想认知。[6]综合皮亚杰的“认知图式”理论,电影《阿凡达:水之道》的艺术真实性,体现为审美对象与观众“认知图式”之间的“适应”与“同化”,本片通过生动传递叙事主题、选择合适的叙事策略以及精准表达叙事情感,使观众在获得“真实性”审美感受的同时,实现了“认知图式”的“同化”作用。这不仅是一种感情需要,也是受眾心理结构的艺术接受与有序建构。通过将心理适应与受众认知相融合,使原本杂乱的认知结构在影片叙事主题、审美境界等的影响下,产生了心理上的“审美愉悦”,形成了良好的审美认知。本片通过构建人与科技、人与宇宙生态和谐共处的故事场景,彰显了人性的光芒。

(二)基于现实评判与未来想象的主题表达

受众在观影过程中,产生的认知心理是以艺术接受为基础的,通过沉浸式观影过程,从而唤醒内心情感并表现心理历程。从接受理论看,电影接受是影片内容、主题表达与受众接受融合一体的产物,电影作品只有在受众接受的过程中,才能完成最终的传播。观众作为接受主体,其想要获得审美愉悦,需要通过心理活动来实现,即通过情感共鸣、情绪共振来达到。在电影接受心理效应下,受众通过观影,具体融入其中,既可以深度观察新的影像世界,畅想未来场景的多元景象,又可以无限制地观察、发现社会丰富多样的生活元素。[7]作为标准的好莱坞类型片,《阿凡达:水之道》通过采用“有机主义”的模式,积极创新叙事策略,以相对固定的套路,表达了矛盾冲突的产生与化解、个人命运的变迁,将故事冲突作为有机整体来看待,使受众心理与叙事节奏有效吻合,最终实现了故事表达的全面超越。作为科幻电影,影片以后现代主义为创作立场,充分利用制作技术,重点消除传统的“人类中心主义”,为观众呈现了“后人类性”风格鲜明的文化产品。

(三)基于科幻叙事与情感共鸣的主题融合

学者刘安海、孙文宪在《文学理论》中提出“艺术真实”有三个测度:“通过反映的测度以满足生活的需要,通过表现的测度以满足对真情实感的需要,通过心理的测度以满足读者接受的需要。”③科幻电影讲述的是陌生故事,勾勒的是完全区别于现实世界的想象空间。为此,科幻电影吸引观众,不仅需要有獨特的视听场景,更需要打造观众沉浸其中的想象空间,通过赋予观众“真实性”的审美体验,使其产生心理共识与情感共鸣。从环保主题角度看,电影《阿凡达:水之道》通过用“水之道”来隐喻和谐共生的生态主题,直指地球人对潘多拉无休止的侵占与资源掠夺,旨在唤醒大众的生态保护意识。而杰克·萨利在影片的开场及结束部分,均表达了“为人父,为的是庇护家人”,以及告知子女“我们一家人在哪儿,那就是家”等意愿,生动传递了本片对“根”、对家园的追寻。在情节叙事方面,本片将个人成长与家庭支持作为叙事主线,通过融入环保、生态等内容,片尾杰克·萨利一家在与上校萨利斯、海洋部族搏斗时,长子奈特亚詹斯的行为升华了“人之为人”的主题。

结语

电影《阿凡达:水之道》科技感十足,穿插、融合了第一部《阿凡达》的光影记忆,在受众记忆与视听影像的文化互动中,从叙事语言、叙事层面等角度建构了整体认知的好莱坞科幻电影空间。艺术创造是艺术审美的基础,是传递艺术情感,表达特殊美学内涵的关键。科幻电影在创作过程中,通过尊重、迎合观众的审美习惯,以丰富的想象力、高超的视觉特效技术,呈现了“艺术真实”的视听空间,使观众在获得“真实性”审美感受的同时,形成了“顺应”“同化”等心理认知。在想象力消费视域下,我国科幻电影应充分利用智慧科技的应用优势,关注受众的心理认知和审美认知,通过创造充满想象的叙事空间,以“艺术真实”来回应受众的多元期待。

参考文献:

[1]向勇.后“电影工业美学”:中国电影新时代的概念性图式[ J ].艺术评论,2019(07):16-24.

[2]张伟.符号、辞格与语境——图像修辞的现代图式及其意指逻辑[ J ].社会科学,2020(08):171-181.

[3]贾力苈.“具身认知”视角下电影媒介的变革与观演关系的重塑[ J ].电影评介,2020(22):44-49.

[4]宋珮暄.电影媒介景观中女性身体叙事的流变与演化——基于米歇尔·福柯身体哲学观认知分析[ J ].学习与探索,2021(04):143-148.

[5]吴明.脑地图:电影化表意机制的空间认知阐释[ J ].东南大学学报:哲学社会科学版,2021(05):96-105,151-152.

[6]陶婧,马绍惠.审美认知、主体意识与“破圈”效应——新时代现象级主旋律电影中的音乐流变与艺术作用[ J ].

四川戏剧,2022(10):138-142.

[7]杨亮,孙立军.《阿凡达:水之道》是动画电影吗?——兼论数字时代“运动影像”的超真实想象[ J ].北京电影学院学报,2023(01):46-53.