艺术的媒介与媒介的艺术:从影像本体的“破框”到艺术史书写的创新

2023-08-03马瑞青陈洪

马瑞青 陈洪

从无声到有声,从黑白到彩色,从平面到立体,从静观到触感、气味及更多感官维度的转向,从院线长片到微短剧、竖屏剧等各类新的视听影像叙事表现、创作观念的实践突破,因媒介形式的更迭,当代影像艺术呈现出多元开放的样态。新媒介的介入、新异影像景观的出现,使得关于“电影之边界”问题的讨论持续升级。

这类在流动中、充满未知的现象,事实上关乎着大环境下的整体艺术实践,使得有关于电影的研究越发难以在自身的框架内独善其身。在动荡的整体艺术场域之中,对当代影像艺术何去何从的叩问,已经不能只在电影这一门类艺术的边界之中挖掘穷尽了。而将物质技术媒介视为电影宏阔的历史,并将电视与各类数字艺术归纳为“广义电影”,则是对传统影像本体论失效的当代回应。

另一方面,“居间”于影视学与艺术学理论的传媒艺术学,提示着将影像艺术与视觉造型艺术甚至其他门类的艺术一同纳入研究的范畴,呼唤作为门类的电影史与艺术史冲破彼此的边界,从而为门类史论书写的未来方向输送养分。而在整体的艺术实践中,视觉造型艺术不但与“先锋派”等电影艺术潮流联系紧密,其丰富的史论历程也能够启发电影研究的新方向。同样,这一基于整体的思想,要求我们在门类学科自身的“破框”及“再整合”的逻辑中寻觅新知,并展望一种可能性的“整体艺术史”,进而由下向上地建构具备普遍性和共通性的艺术学理论。

一、“破框”:艺术学理论视角下的影像本体再思考

对“框架”(frame)的关注,能够从物质性与符号性甚至是理论性层面(也即作为物质载体的框架、作为区分内外的符号边界、作为理论书写的模式)将电影与视觉造型艺术联系起来。

从视觉造型艺术的实践经验来看,艺术内容的不断丰富,引向历时“框架”载体的变迁,呈现出了“内容溢出载体,载体不断拓宽”的物质现象,并使得“框架”在传统绘画中区分内外、营造视觉中心的既定性符号逐渐消弭,走向外溢。

正如走向平面化的现代主义绘画逐渐放弃了传统绘画中媒材的隐匿性,转而突显了媒介自身的物质性一样,内容的溢出使得消除外框的画布得以脱颖而出,并削弱了载体“框架”区分内外的中介效力。此后,一系列因媒介重置和发展的艺术形式接踵而至,诸如组合艺术、录像艺术、数字艺术等艺术形态打破了材料媒介的单一性,以溢出的内容冲破了既有边框的物理限制。到如今,“框架”及载体已拓宽到一整个室内空间、一整片自然环境,甚至变体为数不清的电子屏幕。边界符号所强调的内与外、二元对立也在不断破除,从向内的确定性,走向更大的外延,并与外部世界发生联系,和一些强调互动式的艺术形态一样。此外,物质与符号体系的“破框”,更指向了历时理论模式的更新,随着艺术现象的更新,传统的线性风格艺术史逐渐失效,促使理论模式也上演着“破框”。

同样,电影也无不经历着与视觉造型艺术史中的“破框”运动相似的历程:银幕对应着物质框架载体,符号性的边界则合围成区别于外部世界的电影文本世界。物质媒介的发展为电影添加了声音、色彩、视界范围、多种感官维度等更多的内容表现,带来了更多彩、宽广、立体、多维的银幕框架和载体环境,银幕内外的二元对立在“令真实更真实”的体验中变得暧昧;虚拟现实媒介的构建,创造出VR影像这一新兴的艺术形态,框架变体为固定的VR头显设备,又提供了更广阔的视界范围和感官体验,这令边界符号的内与外更加模糊不清了;流式传播媒介的发展则为影像艺术内容的多源头溢出提供了渠道,使得内容能够随时随地呈现在各类小屏幕之中,通过尽可能快、尽可能多的方式,连接现实世界与虚拟世界,解构又重构了“框架”的物质与符号意义。

历时的物质媒介引动了内容的溢出,使得历时“框架”不断变迁,进而重构了“框架”的中介功能——从明确的区分内外到内与外的模糊。“框架”以动态的、变容的方式围组成一代代“电影”的样子,并悄然拓展着影像之于主体的接受关系。影像“框架”在物质、符号层面的“溢出”现象,更指向抽象理论边界的流动,进而拓宽了人们对于电影本體的认识。正如德国电影史学家托马斯·埃尔塞瑟通过考察媒介特质的大胆预言:“电影存在且无所不在”[1],只是因为不同的媒介形式重组成不同的样态。

艺术史的经验、“破框”的逻辑提醒我们,也许一切艺术的表现和意义都处在扩张之中,进而需要将电影、电视与各类“溢出”的数字艺术纳入“广义电影”的视角里,寻觅一个更广的理论“框架”。

二、艺术的媒介:对艺术媒介的再理解

“破框”中的各类艺术的实例,一方面证实了我们从跨越的门类中思考当代影像本体的可行性;又在另一方面导向了更大、更广阔的艺术学理论。事实上,各类艺术内容溢出载体、载体转而拓宽的物理过程,离不开“媒介”这一关键因素。

在当下的新媒体时代,媒介从物质到数字的转化已成为事实,新媒介与文化实践的融汇,催生了跨越媒介边界的种种艺术现象。有关电影本体论的当代危机便是在媒介这一驱动性要素下逐步形成的。而关于当代电影的讨论,实质能够指向整体艺术实践的变化。

面对时下繁多的艺术现象,越来越多的学者关注到媒介这一要素,并提倡构建一种“艺术的跨媒介性”研究,以此连结门类艺术、指向艺术学理论。学者刘毅通过学理性论证,认为必要且必然存在“一种跨媒介的艺术理论”,或者“一种以诸艺术门类、形式与媒介的居间共性为核心的理论研究”。[2]周计武从媒介作为艺术中介的特征出发,论证在如今图像转向及跨媒介转向的事实下,艺术跨媒介性研究的可行性与重要性。[3]李健则提出一种“跨媒介生态系统研究”,强调立足媒介的差异性与共通性,建构跨媒介的艺术类型学,并结合“再理论化”的媒介考古学、媒介环境学、艺术制度论等,建构物质层面及制度层面的跨媒介话语范式。[4]这些思想都在立足媒介维度的同时,通过勾连普遍的艺术现象,为门类研究提供新知,进而孕育一种总领的艺术学理论研究。

在当下的总体艺术实践中,因媒介的发展及组合方式的不同,媒介与媒介之间越来越处于一种“并置”的状态。这一方面使得各种门类艺术呈现出了一种交缠与汇通的关系,又令媒介之于艺术的概念变得散乱分歧,给跨媒介艺术的研究提出了难题。由此,艺术媒介的研究及建构脱离了传播学的框架,以及对艺术媒介概念的重新厘定,于研究整体艺术现象、回馈门类研究至关重要。而近年来一些学者关于艺术媒介的认定和讨论,则能为思考跨门类艺术提供思考基础。

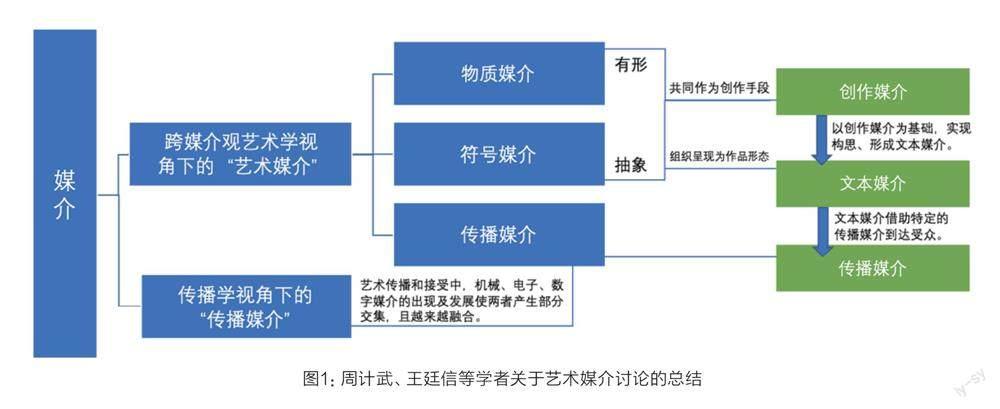

事实上,关于媒介的内涵与外延存在两个认定视角,即“跨媒介观艺术学视角下的‘艺术媒介”[5]及“传播学视角下的‘传播媒介”[6]。前者指向艺术的创作生产、传播和接受的整体媒介体系,后者则与广播、电视、互联网等大众传播媒介紧密相连。

在整体的艺术生产及传播范畴,周计武提出艺术媒介存在三个向度,即物质媒介、符号媒介、传播媒介。[7]王廷信则认为创作媒介、文本媒介及传播媒介组成了艺术媒介的整体概念。[8]事实上,这些分类方式共同整合了一个更清晰的艺术媒介体系。创作媒介能够将物质媒介与符号媒介两个向度包含在内,也即有形(物质)和抽象的媒介都是艺术的创作手段。创作媒介组织和呈现一件完整的作品形态,作为独立存在的文本媒介来传达作品的思想及情感。进而,文本媒介需要借由特定的传播媒介到达受众,并因传播媒介的更迭,体现为物质框架或实体环境中的各类艺术作品,印刷报刊上的二次图案,互联网中的各类图像等形态。

在物质性层面,“框架”是载体,在符号的角度,“框架”是区分内外的边界。而在媒介的维度上,“框架”则处于一个更加暧昧的中间地带,既可以作为创作媒介,支撑起完整的艺术作品,与文本媒介形成符号世界的统一整体,又可以表现为传播介质及其渠道和环境。

“框架”实质上是文本媒介的中介。作为载体的物质框架向内支撑了创作媒介,也支撑了文本作品的内容信息;载体同时向外呈现文本,表现为传播媒介的环境和渠道。假设有一件真实的带框绘画,框架及画布作为载体,向内支撑油画材料和构成的艺术主题,向外提供给受众艺术内容等文本信息,并展现了自身所处的单向实体环境;而一件存在于互联网中的图像,则由手机、电脑或其他小屏幕向内支撑数字符码及相应的数字文本,并向外多源头地了传达文本信息,指向多向的传播环境。

由此,在媒介的新维度下,“破框”可以被理解成因媒介的演进,新的创作媒介(或新的组合方式)在构成新的文本媒介样态后,又使完整的作品能通过新的传播媒介或空间被观众接收,继而实现艺术的表现和观念的拓新。而“框架”之于传统艺术作品独特的、一对一的物理性,也在艺术本体和大众媒介的不断交融之中被逐渐消弭。

三、媒介的艺术:作为媒介艺术的影像本体论

对于艺术媒介的重新厘定,及其与传播学大众媒介的区分、融合的理解,能为我们思考影像之本体提供新的视角,也即在跨媒介性艺术观下,从媒介的切口再考察电影甚至跨门类的艺术现象。事实上,处于艺术研究与传播学交叉口的传媒艺术学便是艺术跨媒介性视角研究的一种尝试,暗含着通过影视学与艺术学理论的融合重获认识本体论的可能性。

“破框”作为可能性的实例,已经在一方面证实了“广义电影”的理论可行性。而从跨媒介性的维度介入艺术研究,则进一步支撑了“广义电影”的结构性。

物质媒介与符号媒介沟通构成创作媒介,显现了文本媒介。因此,隐匿在画面之下的声、光、电媒介,与符号化的电影镜头、剪辑、色彩等语言一同,也作為影像艺术的创作媒介基础,形成了独立的电影文本媒介,呈现了传达内容、思想与情感的文本形态。而艺术媒介视角下的传播媒介与传播学大众媒介的部分交集,则提醒我们,传播媒介的改变影响的是文本呈现的方式和渠道,进而深刻影响观众的接受方式,并暗含了一种关于接受和“体验”的维度。值得一提的是,在视觉造型艺术中,有着从传统传播媒介(单向)向大众传播媒介的转变,而在影像艺术中,影像的最初传播就离不开大众传播媒介的介入与融合。

总的来说创作媒介与文本媒介共同构成了影像,并由不同的传播媒介以不同的样态外显到达观众。进而,我们能够获知,传播媒介的更迭,不会在媒介结构层面影响文本媒介的构造,只是深刻影响了文本到达观众的方式与渠道。也因此能够消解“电视艺术”“短视频艺术”“VR电影艺术”等由不同传播介质传达文本的影像,从而构建一种“广义的电影艺术”。而对于影像本体的当代广义解释,便能在这个媒介矩阵中获得结构支持。

此外,这一方面也提醒研究者,更应该在传媒艺术学、跨媒介性的交叉地带观摩影像本体,厘清创作媒介、文本媒介以及传播媒介的关系,切莫将文本与文本的传播方式混淆。同样,在文本媒介通过不同传播媒介到达受众后,一种基于观众接受的“体验”维度便呼之欲出,而这种接受机制不仅发生在电影中,也发生在整体的艺术实践中,并提示一种关乎更多维度(非本体)的影视学书写模式及方向。

四、对媒介艺术的当代考察及可能性方向

通过对媒介之于艺术的历史反思,可以认为“内容溢出载体,载体不断拓展”实质蕴含着三重含义:第一,随着物质媒介的更迭和融合,物质的内容溢出了物质的载体,使得边框持续拓展,符号意义逐步消解;第二,在物质性边框被拓宽的同时,传播媒介的高速更新进一步解构了边框的物理意义。大众性和传播性消弭了传统艺术对“物质-材料”属性的强调,继机械复制、电子复制后,又以数码复制的方式展现了艺术的样貌。正如可以在印刷书籍、电视,乃至互联网中浏览经典艺术作品一样,新的传播介质以二次中介的方式中介着物理载体;第三,创作媒介与传播媒介在介质的选择上重叠,化作由数码创作媒介构成、数码传播媒介传递的各类网络、新媒体及影像艺术,边界也由此彻底丢失了原有的物理性。正如彭锋所言:“如同全息投影那样,我们感觉不到媒介,但是一切又都是被媒介了的。”[9]

在电影中,此类现象更加明显。首先,表现电影内容的创作媒介本身就隐匿在画面之下,而银幕载体的不断拓宽和更新,符号边界明确区分,内外效力的作用逐步失效,广播电视媒介、流式传播媒介等大众媒介的外显,则使得电影文本媒介之于观众呈现出“令真实更真实”“令幻觉更幻觉”的态势。

在媒介融合的背景下,媒介越发走向不可识别性——物质为虚拟让步,无媒介与全媒介变得越来越难以区分。而这一整体艺术现象的转向,在中心性、单线性传统门类的艺术研究中难以获得新知,亟待在更大的艺术学理论一级学科框架下寻求帮助。由此,一些新兴的艺术史观应运而生,并不断被学者探讨补充。近年来,有不少关于艺术史的研究内容已经上升至“整体艺术史”和“跨门类艺术史”的视角,从而使其作为门类艺术史的补充,并为艺术创作、艺术界定、艺术史的书写模式提供新的潜能。学者李洋认为,跨门类艺术史并非对门类艺术史的简单包含和整合,两者是一种平行的、互补的关系。[10]他认为新艺术史不应如通史一般按照线性逻辑编排知识系统,而应当如同百科全书一般超越民族性、时间性地展现艺术知识的广度和开放度。[11]

前文关于“破框”概念的应用实例,正是对这一思想的高度回应。而对艺术跨媒介性观的梳理,则能够以媒介为切口串联起一项基于整体艺术环境的“整体艺术史”(一个更大的、更冲破边界的框架),梳理不同门类艺术实践的普遍规律,发掘人类活动与精神的共性,从而寻觅当代电影史的本体论书写新路径。而今,除了关注媒介这一要素之外,一系列通过知觉、图像学、视觉文化机制等串联各类艺术的方式,又为作为门类的电影挖掘新知的方法论证实了“整体的艺术史”的可行性和潜能性。

(一)媒介物质性的让步——图像史转向

通过考察媒介的演变勾连整体环境下的各类艺术实践,“物质退位”“图像转向”及“跨媒介转向”在文化现象中的趋势逐渐清晰。在无媒介与全媒介难以区分的当下,框架的物理意义进一步被否定。当媒介的物质性隐匿退位,残存下来的即是“图像”——一幅幅静态或动态的图像。李洋在《艺术史及其三种可能——对艺术学理论学科的一种思考》及《后瓦尔堡时代的艺术史与电影》[12]中,通过瓦尔堡图像学以及人类学的启示,介绍了一种电影研究的可能性转向,即“图像史”[13]。图像史并非潘诺夫斯基推崇的图像学研究,即不谋求在图像内部挖掘断代的含义及历史,而是以瓦式的方式将图像剥离原有的物质性环境,将不同主题、不同时代、不同媒介的艺术图像并置,从人类学的角度高度追溯图像与图像之间的精神共性。也由此,当代整体艺术中媒介的物质性让步现象在这项研究中具备了应用的合理性。

图像史不意味着电影史,而是一种以“图像”和“记忆”串联各个艺术门类的整体史观,这与前文的“整体艺术史”不谋而合。而这种可能存在的图像史书写方式,能够与作为门类的电影史形成一种平行的、补充的关系。事实上,已有不少国内外学者在研究和实践中抹除了电影与艺术史的界限。从德勒兹、米歇尔到贝尔廷、达弥施,学者们对于影像及图像的关注,串联起一项艺术与电影交融的新型研究领域。乔治·迪迪-于贝尔曼则通过对瓦尔堡精神财产的挖掘,进一步强调了图像的“死后生命”之力量,在图像与图像的差异与共存之间,点亮了人类共通的回忆与情感,以此来提升图像研究至人类精神性的维度。[14]

由此,在“图像转向”的意义上回望过去,甚至能够串联起一项“电影史前史”,将电影的图像与远古的图像融合、升华,一同化作文明的记忆。而当我们立足当下,面向未来时,有关“电影是什么”及纷繁的认定困境又能迎刃而解,只因影像艺术所留下的,是一种源于原始的精神共鸣。

图像史作为一种可能性的“整体艺术史”,暗示着不拘泥于传统理论,关注物质形态、原作语境的思考方式,也即图像不再被关在物理的“框架”之中被讨论,而是以“破框”的方式指向全新的艺术史观。而图像及图像蕴含的记忆精神维度、图像中的新媒介存在方式,在为当下电影史的构建提供新的对话视角的同时,也同样启迪我们对于电影乃至整体艺术的全新认知。

(二)框架之于机制——感性机制

法国哲学家雅克·朗西埃对于感性机制的研究及后人對其成果的生发,也已成为一个能够串联起各类艺术现象的“整体艺术史”的方向。朗西埃在他的《美感论》中,论述了“一种认识、感悟并阐释艺术的体制,是如何成立、转型以及容纳各类艺术现象”的整体艺术历史。[15]这使得一种体现为“感性”的背后“机制”呼之欲出,揭示出一种关于“艺术的体制”。由此,现代主义艺术之于古典艺术、现成品艺术之于再现艺术、新媒体艺术之于物质材料艺术的“感性接受史”的变迁,又体现了感性机制框架的运作分配及流动。正如李洋所言:“艺术的革命推翻了旧有的感性体制,进而让人民在发现新的感性形式时,成为社会革命所召唤的主体。”[16]而这一机制,在上演历史“破框”的同时,也因新媒介的介入呈现出更大的裂缝,呼吁着人们对“体验”这一维度的关注。

事实上,以阿瑟·丹托、乔治·迪基为代表的分析美学家也对“体制”与艺术及审美的关系提出了丰富的思考。丹托主张是一种“艺术理论的氛围”“艺术史的知识”使得艺术在特定语境,即“艺术界”(The Artworld)中成为艺术[17];迪基则认为正是艺术家、艺术批评家、艺术传播者等代表人所构成的艺术界体制使得艺术获得成为艺术品的资格。[18]无论是丹托、迪基还是朗西埃的观点,都暗示艺术已无法只在艺术内部独善其身,而一种关乎艺术理论、经济环境、社会学层面的结构性“框架”,即关乎或作用于感性的“机制”,实质上暗含着建构审美及艺术观念的隐匿能量。

正如“艺术界”一般,电影创作者、电影制片人、电影理论家、电影发行方、电影媒体等一系列的“代理人”构建了“电影界”,并暗含着一种电影生产、传播、接受的感性机制。

匈牙利文化社会学家阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser)则进一步提出了介于艺术家与大众的“中介体制说”(theory of agent institution)[19]概念,即艺术家与公众之中存在着如艺术家协会、出版社、博物馆、展览馆等艺术分配方的传播中介机构。在此基础上,能够更好理解新媒介介入所引动的结构转变。在当下,以往不具备话语权的个体因新兴的媒介获得了发声的权力,流媒体制作者甚至部分内容的生产个体也成了新的强有力的中介者,向内的中介结构变化指向了向外的体制动荡,改变了中介者将电影介绍给大众的方式。体制的“破框”迎来了感性机制的“破框”,主体借助媒介的力量重建了体悟感性自身。

正如李健所言:“对艺术的跨媒介生态系统来说,技术变迁的重要性既体现在技术更迭所带来的物质媒介拓展上,也反映在技术背后所隐匿的艺术生产—消费机制、文化制度、社会意义建构之中。”[20]艺术跨媒介性的视角提醒我们,由媒介引动的接受方式、感性机制的转变,事实上在历时和共时中也得以构成一项新艺术史的书写方向,为我们研究人与艺术、人与社会之关系提供了崭新的视角,而有关于影像艺术的知识,也在此获得了重建的机会。

结语

在跨媒介观的指导下,通过关注媒介这一维度,我们得以走上了电影史与艺术史的桥梁。创作媒介让我们关注整体艺术实践生产与演变的样态,传播媒介则让我们关注各类艺术文本存在的渠道与环境,并通过载体“框架”的形态与环境将两者结合起来,指向“破框”中的史论观。由此,一项一直隐匿在门类艺术之下的、基于整体的、具备普遍性的新艺术史逐渐拨开面纱,明晰起来,向下点亮了作为门类的影视学的发展道路。进言之,对于“整体艺术史”、“跨门类艺术史”的探寻和观照,也向上地为艺术学理论一级学科的构建提供了新知。

参考文献:

[1][德]托马斯·埃尔塞瑟,李洋,黄兆杰.媒介考源学视野下的电影——托马斯·埃尔塞瑟访谈[ J ].电影艺术,2018(03):

111-117.

[2]刘毅.从造型到视觉:跨媒介艺术理论的基本问题[ J ].当代文坛,2020(01):128-133.

[3][5][7]周计武.艺术的跨媒介性与艺术学理论的跨媒介建构[ J ].江海学刊,2020(02):210-218.

[4]李健.跨媒介艺术研究的基本问题及其知识学建构[ J ].中国比较文学,2021(01):26-42.

[6]秦兴华.论新媒介的形式与规则及其对当代艺术的影响[ J ].现代传播(中国传媒大学学报),2020(08):102-106,111.

[8]王廷信.媒介演进与艺术传播[ J ].美育学刊,2020(06):52-59.

[9]彭锋.艺术媒介的历史——从隐匿到突显,而走向终结?[ J ].南京社会科学,2020(03):97-103.

[10][11][13][16]李洋.艺术史及其三种可能——对艺术学理论学科的一种思考[ J ].文艺研究,2020(11):14-28.

[12]李洋.后瓦尔堡时代的艺术史与电影[ J ].电影艺术,2020(01):30-35.

[14]乔治·迪迪—于贝尔曼,陶陶.“重—视”图像的症状性力量——精神分析学视角下的“撕裂的图像”[ J ].

法国哲学研究,2020(00):157-174.

[15][法]雅克·朗西埃.美感论:艺术审美体制的世纪场景[M].赵子龙,译.北京:商务印书馆,2016.

[17]Arthur C.Danto,“The Artworld”,in Aesthetics:The Big Questions,ed.[M].Carolyn Korsmeyer, Cambridge:Blackwell,1998.

[18]George Dickie.The Art Circle[M].New York:Haven Publication,1984:80-82.

[19][匈]豪泽尔.艺术社会学[M].居延安,编译.上海:学林出版社,1987.

[20]李健.跨媒介艺术研究的基本问题及其知识学建构[ J ].中国比较文学,2021(01):26-42.

【作者简介】 马瑞青,男,四川成都人,北京電影学院管理学院博士生,上海交通大学上海交大-南加州大

学文化创意产业学院副教授,北京大学文化产业研究院副研究员,主要从事影视产业与管理、数字技术与传播研究;

陈 洪,女,浙江温州人,上海交通大学上海交大-南加州大学文化创意产业学院硕士生。

【基金项目】 本文系2020年度上海市社科规划一般课题“‘互联网+背景下上海建设全球影视创制中心战略路径研究”(课题批准号:2020BCK006)阶段性成果。