中国式现代化研究向何处去

2023-08-01王群官执

王群 官执

[摘 要] 中国式现代化是推进中国特色社会主义的必由之路,是实现中华民族伟大复兴的根本之路,是开辟人类实现现代化的全新之路。我们利用CiteSpace可视化分析软件对981篇CSSCI期刊收录的中国式现代化研究文献进行分析并绘制知识图谱,探究中国式现代化研究现状及其趋势。结果表明,当前中国式现代化研究议题主要围绕其科学内涵、鲜明特征、历史演进以及重大意义四个维度展开,为中国式现代化知识体系构建奠定坚实基础。然而,对中国式现代化的研究是一项长期性、系统性工程,未来应当加强中国式现代化元理论提炼研究,对中国式现代化的原创性概念、判断、范畴和理论深入阐释;丰富中国式现代化研究的全球视野,深度阐释中国式现代化与世界现代化良性互动特征及规律;站稳中国式现代化研究的实践立场,推进中国式现代化的实证研究;生成中国式现代化的学术场域,加紧中国式现代化的跨学科“交叉”与“整合”研究,构建并不断深化中国式现代化的自主性理论体系。

[关键词] 中国式现代化;中国特色社会主义;知识图谱;元理论

[中图分类号] 中图分类号D616 [文献标志码]文献标志码 A [文章编号] 1672-4917(2023)04-0009-09

党的二十大报告明确提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”[1]。在此背景下,“中国式现代化”成为学界关注的热点问题并迅速掀起研究热潮,相关理论成果不断涌现。然而,当我们在谈论“中国式现代化”时,我们到底在谈论什么?存量理论研究成果解决了什么问题,还有哪些问题亟须讨论并解决,只有准确把握中国式现代化过去和现在研究了什么,才能明晰未来怎么样更好地进行研究。基于此,本研究运用CiteSpace①科学计量软件,通过关键词共现图谱和聚类图谱等全方位、多层次地对中国式现代化研究展开文献梳理,力图精准识别现有研究“方位”并明晰未来研究“方向”,以中国式现代化研究的知识图谱构建推进中国式现代化自主性理论体系的建构。

一、数据来源与研究方法

为全面展示近年来学界围绕中国式现代化的研究进展,增强文献综述讨论的聚焦性和代表性,笔者在中国知网数据库中以“中国式现代化”为篇名关键词,以CSSCI(含扩展版)为期刊来源,检索到分布于1998年至2023年间的994篇文献(截止时间为2023年3月31日),去除会议综述、记者访谈、新闻报道等不属于研究论文的无效统计样本以及重复文献后,选定了981篇文献作为分析样本。将上述文献数据创建项目,导入CiteSpace 6.1.R3可视化分析软件,构建了基于关键词结构网络的共现图谱,从关键词共现图、关键词聚类图、关键词突现图等图谱中把握研究的进展及发展态势,在此基础上进一步梳理中国式现代化研究的内容主题,从而较为全面地呈现中国式现代化研究现状和前沿趋势。

二、研究领域分析:基于关键词结构网络的知识图谱

(一)研究关键词共现分析

关键词可以清晰展现研究的重点主题。在CiteSpace主页面选择寻径算法(Pathfinder),以“Keyword”为节点绘制了中国式现代化研究的关键词共现知识图谱(图1)。关键词节点形状越大,则表明该关键词的研究热度越高,是进行相关领域拓展研究的知识基础。而关键词之间的连线则反映了各关键词在中国式现代化研究领域中的密切联系。由图1可知,关键词包括“现代化”“社会主义”“中国特色”“世界意义”“共同富裕”等,这些关键词节点形状最大,表明其在当前中国式现代化研究过程中的高研究热度和关注度。同时,该图呈现出极强的树状分散线性式研究特点,不仅说明该研究领域辐射范围较为广泛且体系庞大,还表明现有研究整体性关联较弱且各议题之间尚未形成有效链接,中国式现代化元理论及支撑理论体系研究相对薄弱,未来亟须加强。

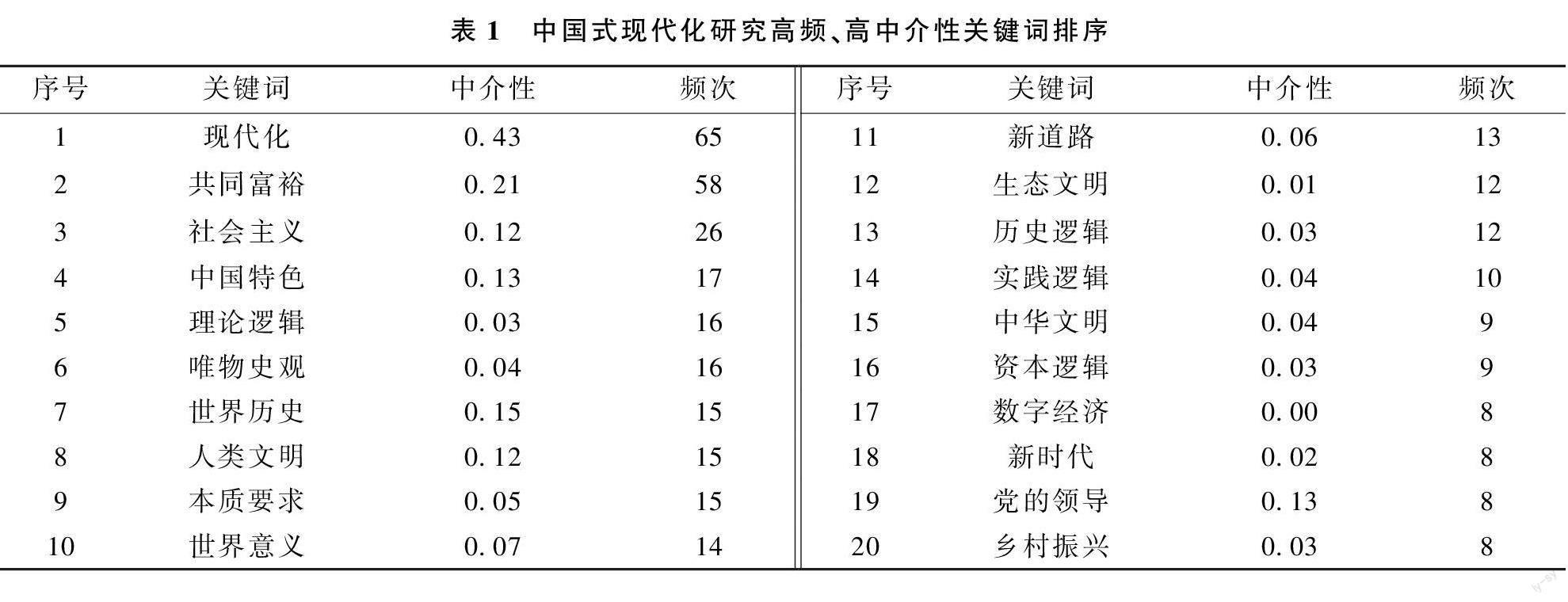

进一步导出前20位关键词的中介性与频次的词频统计数据,揭示该领域研究主题热点分布的规律(表1)。据表1,除了上述“现代化”“共同富裕”等宏观节点外,“党的领导”“唯物史观”“人类文明”“乡村振兴”“生态文明”“中国特色”等关键词较为显著,它们与“现代化”等关键词之间紧密相连,是对中国式现代化内容的拓展与深化研究。

(二)关键词突现——阶段性研究前沿领域分析

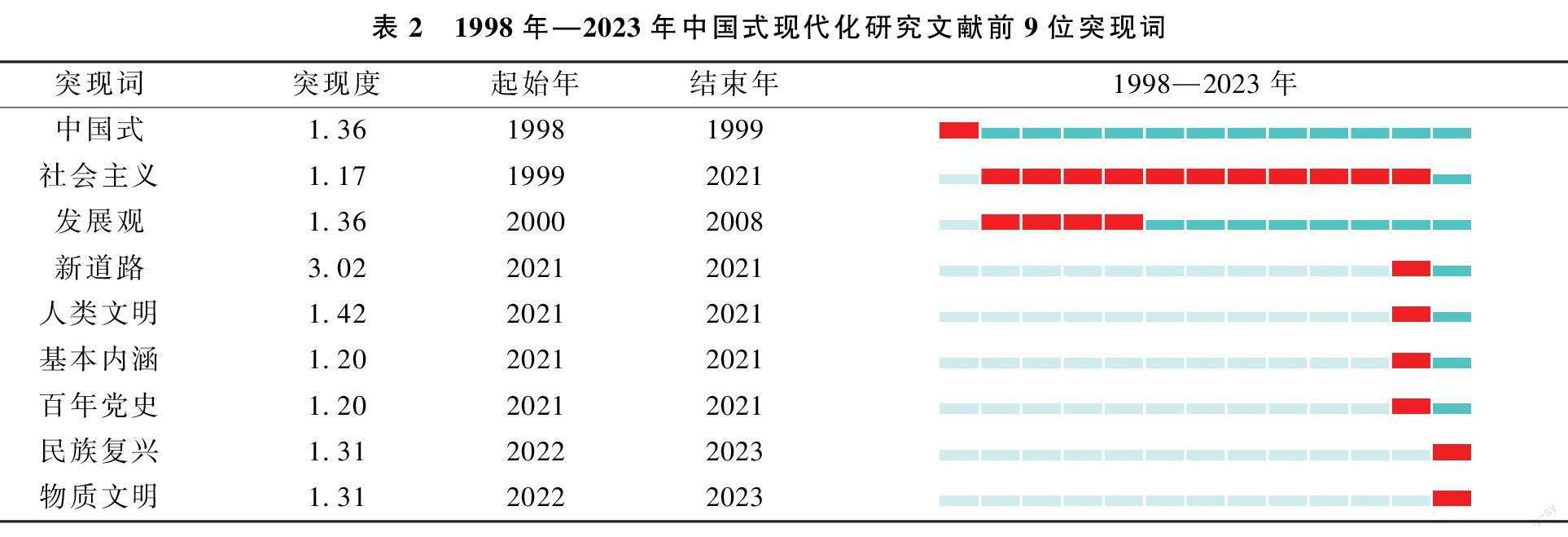

关键词突现度可以反映一段时间内影响力较大的研究领域。在中国式现代化研究关键词突现分析过程中,将CiteSpace的γ值设定为0.3,得到了9个突现词(表2)。突现度从高到低为:新道路、人类文明、发展观、中国式、

物质文明、民族复兴、百年党史、基本内涵、社会主义。从起始時间的时间序列来看,2021年以前的突现词为中国式、社会主义和发展观;2021年后的突现词为新道路、人类文明、基本内涵、百年党史、民族复兴、物质文明。从这些关键词的突现度和突现的时间节点来看,中国式现代化研究跟国家主流话语体系和时代发展特征紧密关联,具有明显的导向性。从突现词影响的周期来看,“社会主义”跨度最长(23年)。

(三)关键词聚类分析——整合研究领域

为了更进一步整合研究领域,在上述关键词共现图谱的基础上,我们分门别类进行整理形成关键词聚类图谱。选择“Clusters”菜单栏中的“All in one”,得到关键词共现网络聚类图(图2)。图2的modularity Q值为0.773 7,轮廓值S=0.894 5,Q值大于0.3、S值大于0.5,这表示图2的图谱聚类是高效率并且是令人信服的[2],能够较好地体现中国式现代化研究聚类名词、聚类排序及其连线的结构特征,可对图谱结果进行分析。

分析图2可得,中国式现代化研究领域形成了#0现代化、#1社会主义、#2中国特色、#3世界意义、#4人类文明、#5共同富裕6个显著聚类。利用CiteSpace的聚类关键词数据信息统计功能,整理了上述聚类标签下的代表性关键词(表3)。由表3可知,聚类#0现代化的聚类规模最大(21),其次分别为#1社会主义(15)和#2中国特色(15);从聚类轮廓大小上看,平均轮廓值为0.881,聚类轮廓大于0.900的有聚类#0现代化(0.928)、#4人类文明(0.946)、聚类#5共同富裕(0.992),聚类#2中国特色(0.720)轮廓值最小。可以看出现代化、人类文明与共同富裕始终是中国式现代化研究的常研常新的问题,三个关键词之间紧密关联,真实反映并刻画了中国式现代化的本质特征。

三、中国式现代化研究的主要内容

根据CiteSpace可视化分析的结果,并结合对文献具体内容的解读,当前学界对“中国式现代化”的研究聚焦于以下四个方面:一是“范式”导向的内涵探索,从比较视角、历史视角和整体视角出发,回答“什么是中国式现代化”的重大议题;二是“特征”导向的阐释性研究,以“中国式”作为立论基点,从人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路等特征来阐释“中国式现代化”的“个性”;三是从“历史方位”出发,以史论结合作为研究方法,从史学角度把中国式现代化纳入党的百年奋斗历程大历史观下素描并总结“中国式现代化”的形成发展过程;四是从“价值旨归”哲学意蕴出发,透析中国式现代化对推进中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴以及创造人类文明新形态具有的深远历史意义。

(一)中国式现代化的科学内涵

现代化是人类社会发展的普遍趋势,表现为从传统生存方式向现代生存方式演化的跃迁 [3]。研究“中国式现代化”,首先要回答什么是“中国式现代化”。一是从国际横向比较视角理解“中国式现代化”的内涵。关于领导核心,张振华等认为,不同于日韩强调“官僚治理”的国家主义现代化,中国式现代化是“政党治理”[4]。相对于西方野蛮的资本霸权逻辑,有学者认为中国式现代化是以人民立场为依托[5];以文明多元共生为格局[6],是可持续发展的社会主义现代化。二是从历史纵向发展角度认识“中国式现代化”的科学内涵。陶鑫杰、王岩等认为不同时期的中国式现代化虽然在对外关系、经济结构等方面可能会有“变化”,但指导思想、领导核心等内容始终“不变”[7]。燕连福认为中国式现代化的内涵不断从物质文明、精神文明向政治文明、社会文明和生态文明拓展[8]。三是从整体视角看“中国式现代化”的内涵。有学者认为中国式现代化以“五位一体”总体布局为内涵 [9];是马克思主义现代化理论逻辑、“走自己的路”历史逻辑以及现代化建设实践逻辑相统一的产物 [10]。徐坤认为中国式现代化内在蕴含“五大发展理念”,集中彰显民族复兴的价值逻辑[11]。综上所述,现有研究致力于破除“现代化就是西方化”的刻板印象,不断丰富和充实了中国式现代化理论体系和话语体系。

(二)中国式现代化的鲜明特征

学界针对中国式现代化的特征展开了较为深入的研究,形成了以“五特征说”和“其他特征说”为代表的理论观点。一是中国式现代化的“五特征说”。以党的二十大报告中“中国式现代化是人口规模巨大的现代化”等论述为基础,提出中国式现代化具有人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生和走和平发展道路等特点[12]。人口规模巨大的现代化集中表现为中国大陆地区人口总体规模达到 14.1亿人,而全球 233个国家和地区实现现代化的总数不超过 30 个,人口约为10 亿[13]。巨大的人口规模与有限的资源禀赋之间的矛盾决定了中国不能复制他国的现代化历程[14]。对如何利用好“人口红利”,有学者认为要以国内大循环为主体[15],实行就业优先战略[16]。从格局影响来看,黄泰岩认为中国人口规模巨大的现代化将会成功跨过“中等收入陷阱”并改变世界经济版图[17]。全体人民共同富裕的现代化是人民主体地位在发展成果和财富分配上的体现[18],要求在“做大蛋糕”的同时还要“分好蛋糕”[19]。围绕物质文明和精神文明相协调的现代化,陈金龙认为物质文明是国家现代化的物质基础,精神文明是国家现代化的文化支撑 [20]。燕连福认为不同于西方式现代化物质文明与精神文明“串联式”发展,中国式现代化是一个“并联式”的发展过程[21]。就人与自然和谐共生的现代化而言,有学者认为其超越了传统资本主义工业文明[22],走出了西方所提倡的“人类中心主义”“城市中心主义”和“生产力中心主义”[23],继承并拓展了马克思主义的自然观、生产力理论、财富理论和制度理论[24]。围绕走和平发展道路的现代化,有学者提出与西方资本主义国家通过暴力掠夺殖民地等方式完成原始资本积累不同,中国式现代化开创了世界大国和平发展道路 [25],以“兼济天下”为根基[26],是民族性与世界性的统一[27]。尤其是面对“新自由主义”主导的全球化所面临的风险[28],提出要从生产力竞争、直接对手、对外合作交往维度解析国际环境的不利因素,实现中国式现代化与世界现代化的良性互动[29]。二是中国式现代化的“其他特征说”。例如,有学者认为中国式现代化具有历经长期探索、规模巨大、始终坚持社会主义道路、独立自主、共同富裕五个鲜明特征[30];中国共产党领导是中国式现代化最本质的特征[31]。胡鞍钢将中國式现代化的特征总结为坚持党的领导、治理能力现代化等十个方面的特征[32],进一步丰富了对中国式现代化特征的理论认知,极富参考价值。

(三)中国式现代化的历史演进

对中国式现代化的历史变迁过程研究由来已久,存量理论研究成果可以分为如下几个类型:一是立足百年党史视域探讨“中国式现代化”的演进过程。秦宣等将中国式现代化分为艰难起步、初步探索、正式开辟与深化拓展四个阶段[33];而董慧则从历史阶段演进维度将中国共产党对中国式现代化的探索过程分为新民主主义革命的萌芽阶段、改革开放和社会主义现代化建设时期的探索阶段、中国特色社会主义新时代实践的创新性发展阶段[34]。与此不同的是,张占斌将中国式现代化的步骤演进分为新民主主义革命时期的“经济服务于战争”策略;社会主义革命和建设时期的“两步走”设想;改革开放至党的十八大“三步走”战略;党的十八大以来,社会主义现代化建设的“两个阶段”战略安排[35]。二是对中国式现代化形成过程的特征研究。有学者认为中国走向现代化脱离了西方经典现代化理论的桎梏,呈现跨越式发展和发展阶段叠加的特点[36],是马克思设想的“非资本主义现代化”道路的成功运用,表现为中国共产党独立自主探索社会主义现代化建设的历史过程[37],经历了从被动现代化走向主动现代化的过程[38],从“中国模式”到“中国式现代化”的话语演进以及从非我到自我、从方案到文明的深刻转变[39]。三是从社会和经济角度对中国式现代化变迁过程的研究。社会结构转型方面,有学者认为“中国式现代化”完成了从农业国向工业国的转换[40];经济体制变轨方面,中国经历了从高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变[41],相关论述对理解中国式现代化的历史变迁及其背后规律具有重要的启发意义。

(四)中国式现代化的重大意义

学界普遍认为中国式现代化的重大意义分为:一是中国现代化历史进程中的民族意义。有学者认为中国式现代化破解了近代以来中国遇到的各种难题[42];实现了中华民族从落后的传统国家向现代化国家的转变和中华民族的精神自立[43];推动了中华民族伟大复兴不可逆转的历史进程[44]。二是科学社会主义发展史上的实践意义。有学者认为中国式现代化振兴了世界社会主义运动、推动了科学社会主义的理论创新[45];創造性回答了“马克思列宁主义与中国现代化发展”如何结合的问题以及不依循西方现代化模式,怎样独立自主“走自己的路”的问题 [46],超越了片面发展、脱离实际的苏联现代化模式[47]。还有学者依据马克思主义“三阶段社会形态”理论,认为中国式现代化虽仍处于共产主义初级阶段的文明类型之中,但开创的人类文明新形态朝着第三阶段共产主义文明迈进了坚实的一大步[48]。三是对发展中国家的道路示范意义。有学者认为中国式现代化解构了西方现代化霸权[49],在社会主义、独立自主、人民民主三方面创造了超越西方的现代化理论与实践模式[50],在人类社会整体发展、社会伦理进步、政治秩序重建等方面贡献了中国智慧 [51],为发展中国家实现现代化提供了全新选择 [52];陈铁民列举巴西等照搬西方国家现代化模式进而引发一系列复杂社会问题的例子,证明盲目采取他国现代化理论是不可取的,应当独立自主走自己的路[53]。四是开创人类文明新形态的历史意义。例如高晓林、周克浩认为中国式现代化为世界现代化增添全新理论形态,为人类现代化路径探索提供全新发展范式并创造人类文明新形态[54];而龚云则从文明发展角度认为中国式现代化事实宣告了“文明冲突论”和“西方中心论”的终结[55],打破了资本逻辑下对人与社会存在发展的禁锢 [56],重塑了现代化的路径,提升了全球治理水平[57],相关论述具有重要参考价值。

四、中国式现代化研究向何处去:构建中国式现代化研究的自主性理论

近来,学界围绕中国式现代化的研究取得了显著成绩:一是学者从不同视角对中国式现代化的科学内涵、鲜明特征等基础理论进行了深入探讨,将中国式现代化与西方自由主义现代化模式区分开。二是总结中国式现代化形成的历史阶段,普遍认同以新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代为阶段划分并对变迁过程进行了规律性考察。三是探索中国式现代化对中华民族、科学社会主义、发展中国家以及人类文明的世界历史意义。相关研究为后续探究提供了学理支撑和宝贵素材,然而目前仍存在一些不足之处,主要包括:基础理论重复性研究较多,对中国式现代化元理论问题关注不够,尤其是对中国式现代化原创性概念、判断、范畴、理论研究较少;研究者多将注意力放在中国式现代化宏观价值叙事方面,中国式现代化与世界现代化的比较研究相对薄弱;在研究角度与研究方法上,多侧重于史实与理论研究,实证研究数量较少;研究呈现学科“碎片化”特点,对中国式现代化跨学科“交叉”与“整合”研究尚显乏力。鉴于此,未来的研究应当在以下几个方面持续发力。

(一)提炼中国式现代化的元理论:中国式现代化研究的自主性基石

习近平总书记指出,中国式现代化理论是科学社会主义的最新重大成果[58],是全面建设社会主义现代化国家的科学理论指南。为此,必须持续推进中国式现代化的基础理论尤其是元理论问题的创新研究。一是强化中国式现代化原创性概念、判断、范畴和理论研究。中国式现代化原创性概念、判断、范畴和理论是回答中国式现代化理论为什么能的核心要素,是回答中国式现代化相较于其他现代化为什么好的核心内容,更是构建中国式现代化理论体系和话语体系的重要基石。既要从宏观上强化对习近平总书记关于中国式现代化的系列重要论述的研究,以丰富中国式现代化原创性概念、判断、范畴和理论的思想来源和知识宝库,还要从微观上拓展对中国式现代化实践中鲜活经验做法的相关研究,在理论与实践的循环往复中提炼什么是中国式现代化原创性概念、判断、范畴和理论并予以体系化的知识建构。例如,从关系论域中思考中国式现代化中的“守”与“望”、“内”与“外”的关系,准确把握中国式现代化的本和源、根和魂;从价值论域中探究中国式现代化所蕴藏的独特世界观、价值观、历史观、文明观、法治观、生态观和民主观及它们之间的知识系统;从要素论域中准确把握中国式现代化中的“人口规模巨大”“共同富裕”“人与自然和谐共生”“党的领导”等概念的科学内涵;从知识论域中探究中国式现代化理论体系构建的维度、内容、结构和方法,思考构建中国式现代化独立自主的学术体系和话语体系何以可能以及如何可能,等等。二是加强中国式现代化的“中国特色”与“普遍学理”的关系探讨。习近平总书记强调:“中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。”[59]现有研究多从“个性”角度出发讨论中国式现代化的鲜明特征,少从“共性”角度出发探究各国现代化的普遍学理。历史和实践经验表明,融入世界历史潮流是后发式国家在现代化建设过程中的必由之路,未来应当秉持全球视野和开放心态,从普遍性与特殊性的辩证统一角度深刻理解中国式现代化的“中国特色”和“普遍学理”,强化中国式现代化中的“中国特色”和“普遍学理”的概念、内容、判断以及两者之间良性互动及内在规律的研究,推动中国式现代化元理论研究从静态的“概念、判断、范畴和理论”探究不断向动态的“关系互动”研究延伸。三是加强中国式现代化的原创性贡献研究。现代化并不是人类社会一诞生就有,更不是中国社会独有,它有着绵长的理论渊源和发展过程。作为中国式现代化元理论研究的一部分,中国式现代化必须回答什么是它的原创性贡献,强化对中国式现代化原创性理论贡献和实践贡献的研究,譬如从马克思主义现代化理论发展角度探究中国式现代化的原创性贡献,马恩经典著述中经常运用到“现代”“现代化”等词语、提出了“自由人联合体”、描述了现代化的基本特征并对现代化阶段进行划分,那么就有必要探究中国式现代化对其有哪些继承和发展以及如何继承和发展,从而架构起现代化的时代化、中国化理论与马克思经典理论沟通对话的桥梁,更好地凸显和展示中国式现代化的原创性贡献。此外,学界还可从人类文明发展观、唯物史观、大历史观等不同视域全方位解读中国式现代化的原创性贡献,推动中国式现代化与后现代化的区分以及对其发展的研究,深化中国传统文化如何影响中国式现代化的相关研究,不断提升中国式现代化原创性贡献的显示度。

(二)拓展中国式现代化的全球视野:中国式现代化研究的自主性丰富

习近平总书记指出:“一个国家走向现代化,既要遵循现代化一般规律,更要符合本国实际,具有本国特色。”[60]如何在现代化的一般规律和本国实际中实现统筹兼顾直接关乎现代化成败,为此必须加强中国式现代化的比较研究。一是加强世界现代化理论与实践的相关问题研究。加强对世界范围内现代化发展的典型模式及其特点规律的研究,分析提炼世界范围内现代化发展新趋势、新经验以及面临的新问题,通过对世界现代化理论与实践的研究,更好地把握中国式现代化的“个性”与“共性”,从而更加深刻理解中国式现代化是人类文明新形态的中国建构、中国创造、中国特色的理论论断。二是加强对中国式现代化与世界现代化良性互动的基本特征及规律的研究。中国式现代化不是孤立的存在,必须将其置于整个人类现代化角度进行观察,例如以现代化发展历程为视角推动中国式现代化与世界现代化镶嵌与共生议题的研究,助益中国式现代化与世界现代化更好地展开对话,讲好中国式现代化的中国故事,推动中国式现代化的国际话语传播,帮助世界更好地关注并理解中国式现代化立场,在现代化文明维度实现话语的“同频共振”。三是加强对中国式现代化具有的独特优势和面临的特殊难题的研究。中国式现代化的比较研究必须关注中国问题,只有站在中国大地上思考中国问题才能真正理解并更好地推进现代化,为此必须研究中国式现代化的独特优势是什么,同时面临的特殊难题又是什么。例如:在具有的“独特优势”中要准确把握中国式现代化中党的领导的地位、作用和路径,它既决定中国式现代化的根本方向,也是中国式现代化的根本保证和强劲动力。在面临的“特殊难题”中,要深刻把握什么是“人口规模巨大”现代化的特征、实质及影响,在此过程中推动中国式现代化行稳致远。

(三)站稳中国式现代化的实践立场:中国式现代化研究的自主性源泉

中国式现代化不仅是重大理论创新,更是实践的事业创造,换言之,中国式现代化的生命是经验而不是逻辑。为此,必须对中国式现代化实践中的鲜活经验保持持续关注,加强对中国式现代化的实证研究,注重从中国实践中提炼新理论,推动理论与实践融合式创新发展。一是加强对中国式现代化评价指标体系构建的研究。建构一套合理可量化的中国式现代化评价指标体系有助于科学动态地评估中国式现代化实践效能,这不仅能为中国式现代化推进提供更微观目标的具体节点指引,还能对其中存在的问题及时反馈并进行持续性改善。未来有必要深化对“中国式现代化”实践效能的关键指标指数设计及其相应指标系数权重体系的研究。关于该评价指标体系的初步设想,可将其划分为党的领导、高质量发展、民主法治、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明协调发展、人与自然和谐共生和构建人类命运共同体等维度,进而围绕这些维度衍生出二级指标内容并再次细化为三级指标……自上而下,从宏观到微观层层深入,形成一个多要素(经济、政治、文化、社会和生态)、多目标(发展和安全)、多層次(国家、省域、市域和县域)的系统性中国式现代化指标评价体系,确保中国式现代化实践效能可评估、可观察。二是加强对中国式现代化进程中典型案例的实证研究,由“结构叙事”转向“主体叙事”与“关系叙事”。传统中国式现代化实践的研究多具有“结构叙事”特征,从宏观的社会结构转型和经济结构变轨等角度反映中国式现代化发展进路。但随着社会发展和人们利益诉求日趋复杂,“结构叙事”的解释力不断式微。同时,随着社会多元角色的分化加剧,“人”作为现代化的主体逐渐走向解放,社会行为和社会关系也在悄然发生变革,关注中国式现代化推进中地方和部门典型案例,基于人民主体性、能动性而展开的“主体叙事”和“关系叙事”将成为未来中国式现代化研究的重要内容,也是构建中国式现代化研究自主性理论体系和话语体系的实践源泉。三是加强对中国式现代化战略下的日常人物生活访谈研究。中国式现代化不仅体现在中华民族伟大复兴的历史进程中,更融入人民群众日常生活中。未来围绕中国式现代化的研究必须走出“书斋”,把理论研究写在人民群众日常生活里,融入人民群众急难愁盼的问题解决中。为此,学界应更多结合中国式现代化的重点、难点和热点话题,去开展更多包括普通人物在内的中国式现代化面对面系列生活访谈的研究,听取群众对中国式现代化的真切感受和意见建议,观察并记录中国式现代化进程中群众的日常心路历程,形成大量的一手真实鲜活资料,将中国式现代化理论精髓同人民群众日用而不觉的共同价值观念、生活方式和日常习惯融通起来,真正让中国式现代化研究能“接天线”亦“接地气”。

(四)生成中国式现代化的学术场域:中国式现代化研究的自主性集成

推进中国式现代化是复杂的系统工程,目前关于中国式现代化的研究多从政治学、党建、法学和历史学等学科出发,习惯于在各自的理论视野和实践关切中对有关的中国式现代化领域、议题和问题展开细致研究。需要指出的是,这种人为切割的碎片化研究路径在推动现代化理论研究日益专门化的同时也加剧了中国式现代化理论研究体系的碎片化,难以从整体角度科学阐释中国式现代化这一重大战略部署和理论体系。鉴于此,一是要开展中国式现代化多学科“交叉”研究。“中国式现代化”本该是一个跨学科甚至去学科边界的研究议题,既包括中国式现代化的学科嵌入研究,例如从法学角度聚焦中国式现代化的法理问题研究,深刻阐释探究中国式现代化的政理、学理、法理和道理,从政治学角度探究中国式现代化中的“中国特色”和“社会主义”的意蕴及其特征;还包括中国式现代化的学科互动研究,例如可以深度聚焦传播学和管理学交叉视域下中国式现代化对全球治理的原创性贡献及其传播研究,讨论中国式现代化视域下的政治与法治关系和中国式现代化进程中的政治功能及其定位问题,深化传播学与政治学交叉视域下中国式现代化融入思政课理论与实践等问题研究。二是要推进中国式现代化多学科“整合”研究。学科从分隔走向融合是科学发展大势,未来的研究应当以中国式现代化推进过程中的“真问题”“真需求”“真关切”为导向,坚持理论研究立足实践、关怀人类、面向未来的学术立场,不断推进中国式现代化多学科“整合式”研究,既包括人文社会科学之间的融合研究,也包括中国式现代化的自然科学和人文社会科学的贯通研究,最大限度消解研究内容和方法的封闭性。具体来说,就是要以中国式现代化理论体系为核心,体系化建构中国式现代化学科体系和话语体系,既要注重从“理论镶嵌”角度推动中国式现代化多学科的理论资源与研究知识跨学科共享,加强研究方法的互鉴;还要从“功能互助”角度推动中国式现代化多学科的资源互通、功能互补和研究协同,实现中国式现代化研究的结构性优化、系统性综合和自主性集成,不断加深对中国式现代化规律的认识,建构能与全面建设社会主义现代化国家相适应的中国式现代化的学科体系、学术体系和话语体系。

[参考文献]

[1][12][59] 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,《党建》2022年第11期,第4—28页。

[2] 陈悦、陈超美、刘则渊等:《CiteSpace知识图谱的方法论功能》,《科学学研究》2015年第2期,第242—253页。

[3] 邹广文:《中国式现代化道路的文化解析》,《求索》2022年第1期,第15—21页。

[4] 张振华:《比较政治经济视角下的中国式现代化道路:科学内涵及其文明意蕴》,《人文杂志》2022年第3期,第1—12页。

[5] 沈江平:《比较视野下的中国式现代化道路》,《中国高校社会科学》2022年第3期,第25—34页。

[6] 宋艳华:《论中国式现代化的科学内涵、实践优势与价值超越》,《思想教育研究》2021年第12期,第66—71页。

[7] 陶鑫杰、王岩:《“变”与“不变”:中国式现代化道路发展的内在逻辑》,《河南社会科学》2022年第10期,第27—32页。

[8] 燕连福:《中国式现代化的历史演进、内涵扩展和未来指向》,《西北师大学报(社会科学版)》2022年第3期,第30—39页。

[9] 方世南、马姗姗:《从“五位一体”的文明协调发展把握中国式现代化新道路和人类文明新形态》,《思想理论教育》2021年第11期,第20—26页。

[10] 杨章文:《论中国式现代化道路的整体性逻辑》,《探索》2022年第1期,第1—14页。

[11] 徐坤:《中国式现代化道路的科学内涵、基本特征与时代价值》,《求索》2022年第1期,第40—49页。

[13][21][23] 燕连福:《中国式现代化新道路的五个特征》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2022年第2期,第12—15页。

[14][19] 何显明:《共同富裕:中国式现代化道路的本质规定》,《浙江学刊》2022年第2期,第4—14页。

[15] 王微、刘涛:《以强大国内市场促进国内大循环的思路与举措》,《改革》2020年第9期,第5—14页。

[16][17] 黄泰岩:《中国式现代化是人口规模巨大的现代化》,《经济学家》2022年第11期,第13—14页。

[18] 李龙强、罗文东:《中国式现代化新道路:历程、特征和意义》,《马克思主义与现實》2021年第5期,第21—28页。

[20] 陈金龙:《中国式现代化的探索历程、鲜明特征及重要意义——基于习近平相关重要论述的思考》,《党的文献》2022年第2期,第3—8页。

[22][35][38] 张占斌、王学凯:《中国式现代化:理论基础、思想演进与实践逻辑》,《行政管理改革》2021年第8期,第4—12页。

[24] 李雪娇、何爱平:《人与自然和谐共生:中国式现代化道路的生态向度研究》,《社会主义研究》2022年第5期,第17—24页。

[25][32] 胡鞍钢:《中国式现代化道路的特征和意义分析》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2022年第1期,第21—38页。

[26] 刘勇、章钊铭:《胸怀天下:中国式现代化道路的三重意蕴》,《江苏社会科学》2022年第3期,第10—20页。

[27] 任保平、任欣怡:《中国式现代化民族性与世界性的统一》,《人文杂志》2022年第10期,第1—7页。

[28] 吴畏、王媛媛:《安全型发展:中国式现代化的发展模式创新》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2022年第6期,第1—9页。

[29] 吴忠民:《中国式现代化面临的若干外部环境风险及应对思路探析》,《当代世界与社会主义》2022年第4期,第52—58页。

[30] 刘勇、章钊铭:《中国式现代化的特点、优势及进路》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第6期,第37—46页。

[31] 汪亭友:《中国式现代化的本质、内涵及世界贡献》,《人民论坛》2022年第17期,第40—45页。

[33] 秦宣:《中国式现代化的历史逻辑探析》,《当代中国史研究》2022年第2期,第4—21页。

[34] 董慧:《中国式现代化的唯物史观意蕴》,《哲学研究》2022年第6期,第5—12页。

[36][41] 李培林:《中国式现代化和新发展社会学》,《中国社会科学》2021年第12期,第4—21页。

[37] 黄建军:《唯物史观视野下中国式现代化的历史坐标与世界意义》,《马克思主义研究》2022年第6期,第32—43页。

[39] 吴海江、江昊:《从“中国模式”到“中国式现代化”》,《思想理论教育》2023年第3期,第34—40页。

[40] 董志勇、毕悦:《中国式现代化的发生逻辑、基本内涵与时代价值——基于文明新形态的视角》,《政治经济学评论》2021年第5期,第23—39页。

[42] 张占斌、王海燕、毕照卿:《中国式现代化的战略阶段、文明形态和时代意义》,《当代世界与社会主义》2022年第4期,第42—51页。

[43][45][49] 唐爱军:《中国式现代化道路的意义叙事》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期,第23—32页。

[44] 刘勇:《中国式现代化新道路的世界历史意蕴》,《学校党建与思想教育》2021年第15期,第29—33页。

[46][48] 罗红杰:《中国式现代化的百年实践、超越逻辑及其世界意义》,《经济学家》2021年第12期,第5—13页。

[47] 涂用凯:《科学社会主义视域中的中国式现代化》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2023年第2期,第9—17页。

[50][52] 段妍:《比较视域下中国式现代化道路的世界意义》,《东岳论丛》2022年第4期,第15—21页。

[51] 谢晓娟、丁泽宇:《中国式现代化:探索历程与世界意义》,《江西社会科学》2023年第2期,第14—21页。

[53] 陈铁民:《邓小平“中国式现代化”理论的世界历史意义》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》1998年第4期,第22—27页。

[54] 高晓林、周克浩:《中国式现代化新道路的建构及其世界意义》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期,第109—117页。

[55] 龚云:《大历史观视域下中国式现代化道路的内涵及世界历史意义》,《人民论坛·学术前沿》2022年第18期,第4—9页。

[56] 韩喜平、郝婧智:《人类文明形态变革与中国式现代化道路》,《当代世界与社会主义》2021年第4期,第49—56页。

[57] 王艺苑、蒋明敏:《中国式现代化新道路的鲜明特征和世界意义》,《学海》2022年第5期,第5—11页。

[58][60] 新华社:《习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调 正确理解和大力推进中国式现代化 李强主持 赵乐际王沪宁蔡奇丁薛祥李希出席》,《人民日报》2023年2月8日,第1版。

Where to Go for Chinese Modernization Studies:

The Knowledge Graph of Chinese Path to Modernization

Research and the Theoretical Construction of Independence

WANG Qun,GUAN Zhi

(Chongqing Institute of Party Building,The Party School of Chongqing Municipal

Committee of CPC,Chongqing 400041,China)

Abstract: Chinese path to modernization is the only way to promote socialism with Chinese characteristics, the fundamental route to achieve the great rejuvenation of the Chinese nation, and the brand-new approach to open up a new way to achieve modernization of mankind. This paper uses CiteSpace visual analysis software to analyze 981 Chinese path to modernization research papers included in CSSCI journals and draw a knowledge graph to explore the current situation and the research trend The results show that the current research topics on Chinese path to modernization mainly focus on four dimensions: scientific connotation, distinctive features, historical evolution and great significance, which lay a solid foundation for the construction of the knowledge system of Chinese-style modernization. Since the study of Chinese modernization is a long-term and systematic project,in the future, we should strengthen the research on the refinement of Chinese modernization metatheory, thoroughly explain the original concepts, judgments, categories and theories of Chinese modernization enrich the global perspective of Chinese modernization research, and deeply explain the characteristics and laws of the benign interaction between Chinese modernization and world modernization. It is advisable to stand firmly on the practical position of Chinese modernization research and promote the empirical study of Chinese modernization. In addition, we should promote the empirical study and create an academic field of Chinese modernization, strengthen the study of interdisciplinary “intersection” and “integration” and build the autonomous theoretical system of Chinese modernization.

Key words:英文關键词Chinese path to modernization; Socialism with Chinese characteristics; knowledge graph; meta theory

(责任编辑 编辑孙俊青;责任校对 刘永俊编辑)