聚焦学习目标的史料实证教学策略

2023-07-31陈光艳

陈光艳

《普通高中历史课程标准》(2017年版)中提出历史学科五大核心素养“唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀”,构成中学历史学科育人价值的集中体现和立德树人的目标要求。其中“史料实证”注重认识历史的态度与方法,不仅是核心素养的重要内容,更是其它素养得以达成的必要途径。在历史教学过程中我们常常引导学生在理解史料的基础上培养学习提取有效信息,对史料进行思考和探究,在此基础上最大限度地还原历史情境,形成对历史正确的客观的认识。本文以《中外历史纲要(上)》“中华文明的起源与早期国家”教学为例,谈谈教学实践中聚焦学习目标,培养学生“史料实证”素养。

一、背景分析

《中华文明的起源与早期国家》一课共有三个子目,第一目“石器时代的古人类和文化遗存”叙述了代表性的文化遗存。第二目“从部落到国家”则着重讲述夏朝文明出现奴隶主和奴隶阶级的国家。第三目“商和西周”介绍商朝的甲骨文,国家机构,内外服制度。西周的分封制、宗法制、礼乐制度、经济方面的井田制等。[1]除正文外还有两幅分布图、三幅遗址图和两幅示意图、两组文字图片,三个学习聚焦、两个思考点、三个历史纵横、一个学思之窗、两则史料阅读,一组探究与拓展;时间跨度从距今170万年到公元前770年,教学容量特别大。从初中教材涉及的两个单元共5课内容浓缩到高中的1课,知识点还增加了仰韶文化,大汶口文化,龙山文化,红山文化,良渚文化,内外服制度等。

本课课程标准表述为:通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。[2]第一次备课时,由于对学情因素考虑不周,我使用大量的史料,试图让学生认识到劳动对人的发展、人类劳动与环境之间的关系,偏离了对中华文明起源的多元性和统一性的认识要求,在第一次试课时非常遗憾仅仅完成了两个目标。于是修改教学设计进行二次备课时,再次研读教材和研究课程标准中关于核心素养水平划分,梳理石器时代的时序,借用图表和文字史料,梳理石器时代中国境内代表性的文化遗存;通过几则典型史料引导学生在合作探究中认识早期文明多源性和统一性特点,落实史料实证素养水平1和水平2。

二、充分研判学情,确定学习目标

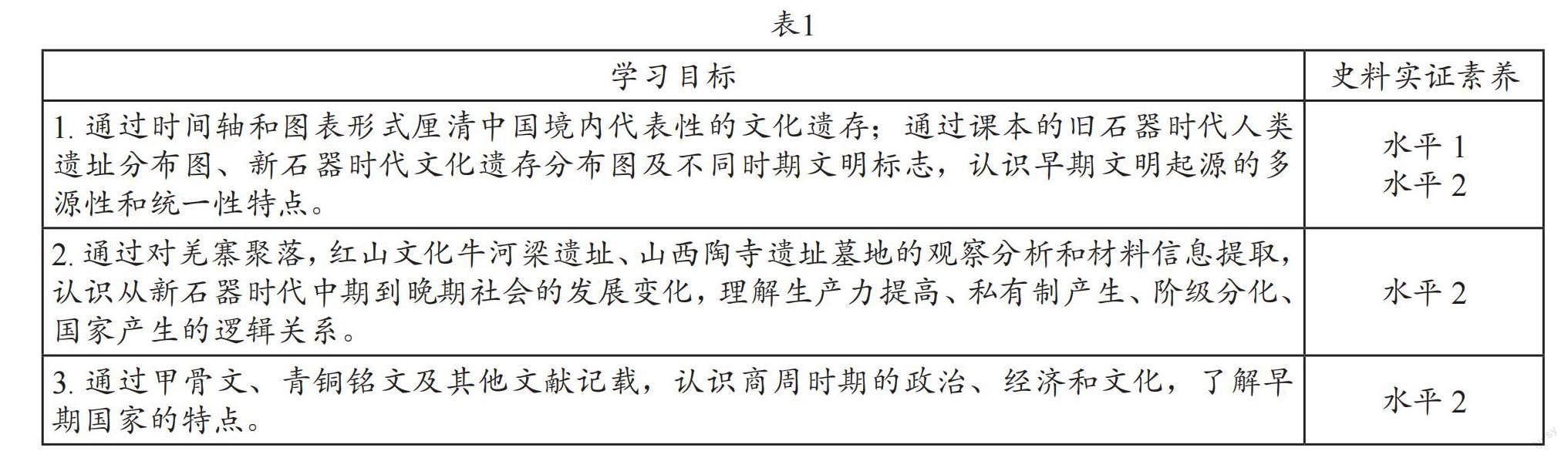

本课内容,在部编版七年级上册教材已通过五节课时详细介绍了北京人、山顶洞人、半坡人、河姆渡人的原始农耕生活;对炎帝和黄帝、尧舜禹传说时代、夏商周时期早期国家的产生和发展、青铜器与甲骨文也有相关历史叙述。在“知识拓展”中对良渚文化、山西陶寺遗址、安阳殷墟、金文有补充介绍,可见初中的学习已经为高中的学习奠定了良好的基础。于是在二次备课中,我紧紧抓住史料实证素养层级,依据学业质量标准确定本课学习目标和史料实证素养水平的关系,如表1。

在二次课堂实践中,课本中的图片及文字等不同类型史料的运用极大调动了学生积极性,学生从不同类型的史料中提取的信息还能进行互证,课堂气氛活跃,预期目标顺利完成,与第一次试课的效果截然不同,深感依据核心素养水平的层级进阶设计符合学情的学习目标是有效课堂的前提。

三、细致解读教材文本,逐步落实学习目标

史料实证素养水平2提到“能够认识不同类型的史料所具有的不同价值;明了史料在历史叙述中的基础作用”[3]。本课正文部分有三目共14段文字内容和10幅图示,现以第一目“石器时代的古人类和文化遗存”为例,对教学过程中如何用好课文资源,完成学习目标1,达到史料实证素养水平2的目标要求进行说明。

(一)用好课本中关键文字材料

教材的编写体现国家意志,每个字句都是经过仔细斟酌的经典。在精读教材,把握作者编写意图的基础上,有必要突出某些关键字句强化学生认知。本课第一目的学习,一要把握时间主线,二要认识从旧石器时代原始人群从事渔猎和采集过着群居生活,元谋人和北京人已经学会用火,到新石器时代龙山文化时期的蛋壳黑陶和红山文化、良渚文化时期的精美玉器,尤其是仰韶文化时期的彩绘陶器、栽培粟、水稻、并且掌握缫丝养蚕等技术再到大规模祭坛和神庙的出现——这是随着生产工具的发明和演进,新石器时代人类活动更加广泛的表征。第二段有表述为:“目前,中国已经发现的新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,奠定了多元一体的发展基础。”[4]此句表述非常关键,强调中华文明的起源点较多,突出多元一體特征,在教学中联系旧石器时代元谋人、北京人到新石器时代仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、龙山、红山和良渚文化等文化遗存,引导学生顺利完成目标1的学习,指向史料实证水平1“能够从所获得的材料中提取有关信息”的要求。

(二)仔细观察图片类史料

本课图片有“元谋人门齿化石”“中国旧石器时代重要人类遗址分布图”“中国新石器时代文化遗存分布图”“陕西西安临潼羌寨聚落遗址复原图”“红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石塚”“良渚古城城墙分布范围示意图”,它们与正文部分相互补充,更易于学生直观理解石器时代的文化遗存及早期文明的多源性等特点。课本第二幅图展示了黄河流域和长江流域古人类遗址分布图,课堂中可引导学生结合“思考点”仔细观察并认识到中国是远古人类的重要起源地,从南到北,从东向西分布广泛。再如课本第三幅图,展示新石器时代在中华文明起源的核心区域,图中密密麻麻星棋罗布般的文化遗存分布,充分表现出其广泛的分布地域和多元一体的中华文明格局。图片帮助学生更好完成目标1和2的学习,体现出文字史料在历史叙述中的基础性作用与图片史料清晰直观的互证价值。

四、精心选择典型史料,深化拓展学习目标

通过解读课本文字和图片材料,引导学生了解石器时代中国境内代表性的文化遗存,认识到中华文明起源、早期文化遗存与私有制、阶级和国家产生的关系。在二次教学设计中我运用课本图片引导学生观察羌寨聚落遗址——尚未产生贫富分化的母系氏族公社状况;认识红山文化牛河梁遗址的祭坛和积石塚中以大型祭台的出现为表象的社会等级分化和权力的神圣化特点;再到良渚古城墙分布图——强制性国家机构初步建立的标志;最后出示山西陶寺遗址墓葬——揭示文化遗存所反映的社会文明发展进步,即私有制、阶级和国家逐步出现。但是仅仅靠图片资料理解还不足以深刻,于是在第三个子目“从部落到国家”教学中,我精选史料组织学生合作探究,材料如下:

材料一:大汶口出土墓葬有大、中、小型之分,随葬品也极不均衡。有的墓穴仅能容尸,空无一物;而大型墓中随葬品多达数十件甚至百余件,有精美的陶器、玉器、象牙器等贵重物品。

——《大汶口──新石器时代墓葬发掘报告》

材料二:私有观念、私有制都是生产力发展到一定阶段的产物,它一旦出现在氏族内部,就产生巨大的离心作用,并在产品交换、部落之间的战争中不断扩大,从而加速原始公有制的崩溃。

——朱绍侯、张海鹏、齐涛《中国古代史》

材料三:黄帝时已经设官分职,出现了政治管理机构,如《史记· 五帝本纪》说黄帝“置左右大监,监于万国”。从考古学的角度上分析,此间各地以城为中心的聚落群体,明显地分化为中心聚落、次中心聚落和一般性聚落,其社会集团内部自然需要一个管理体系,需要不同级别、不同职能的管理机构。而各地出现的以城为代表的中心聚落,应属早期城邦式的原始国家,邦国林立的早期古国时代已经到来。

——摘编自赵毅、赵轶峰《中国古代史》

以上材料从不同的角度引导学生整理和辨析国家出现的原因和特点:第一则材料揭示了墓葬大小及随葬品多少和种类,体现出贫富分化;第二则材料揭示了私有制出现,生产力的发展加速原始社会的解体;第三则材料揭示了黄帝时期随着社会的发展而出现的不同级别不同职能的社会管理机构,即原始国家出现。同时通过三个不同出处不同时期的史料引导学生对探究问题进行互证,更全面更充分的认识早期国家的出现,落实史料实证素养水平2要求。

最后用恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中关于国家特征的话语进行总结:“第一,它造成了一种……公共权力;第二,它第一次不依亲属集团而依共同居住地区为了公共目的来划分人民。”[5] 这样,四则材料的层级递进和相互补充,进一步拓展学生对早期国家的认识,以此加深学生的历史理解能力。

史料实证是指对获取的史料进行鉴别和辨析,去伪存真,提炼有效信息并进行整合与归纳,从而提出历史认识和重现历史真实的态度、方法与能力,考查学生整理和辨析史料,鉴别史料作者的意图与目的,区分不同史料的价值,分析与整合史料的有效内容和价值,运用可靠史料论证问题,对历史形成正确、客观的理解;利用不同类型的史料,对所探究的问题进行互证。[6]我们通常可以用到的史料大概有文献、实物、口述、图像以及现代音像资料等。在教学设计中教师要根据教学目标组织学生有效阅读教材中的“史料”,紧抓课标、研读课本、立足学情对教学内容进行设计整合,用好课本中的图片和文字资料的基础上精选文献史料,在教学中注重制定可检测的学习目标,从而逐级落实史料实证素养。

【注释】

[1]黄涛:《基于“大概念”的中学历史教学建议——以“中华文明的起源与早期国家”一课为例》,《中学历史教学参考》2021年第5期,第68页。

[2][3]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第13、71页。

[4]教育部:《中外歷史纲要(上)》,北京:人民教育出版社,2019年,第3页。

[5][德]恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,北京:人民出版社,1999年,第117页。

[6]徐奉先:《基于高考评价体系的历史科考试内容改革实施路径》,《中国考试》2019年第12期,第62页。