琴“身”何塑

——毕旺琴的造琴观念与制作实践

2023-07-30洛桑次仁

洛桑次仁

在大众视野下,音乐是重要的文化感知方式、表达形式和表征媒介,(1)王建民、曹静:《人类学的多模态转向及其意义》,《民族研究》2020年第4期,第122页。人们多以听觉的感知方式来认知乐手所提供的多维信息。需要强调的是,这些音乐信息的建构和传递,却非仅仅源于乐手个人的创造力演绎,也与造琴者赋予的观念、情感,琴的形态符号,琴与人、琴与社会、琴与自然的关系等构成的“弦外之音”有着密不可分的联系。正如斯莫(Christopher Small)所言,Musicking(作乐行为)生成于一整套关系集合中,它们不仅体现在那些组织化的声音之间,也体现在那些音乐表演的参与者之间。(2)克里斯托弗·斯莫:《作乐:音乐表演与聆听的社会意义》,康瑞军、洛秦译,桂林:广西师范大学出版社,2021年,第13页。而毕旺琴的“弦外之音”在未被琴手演绎前的生命塑造过程阶段便已开始实践,(3)洛桑次仁:《毕旺琴的文化意义:以康区弦子为中心》,《民族艺林》2017年第2期,第44—51页。继而贯穿于琴制到琴声塑造的全过程,这也使得琴的制作观念及实践深深影响着音乐语言的建构及所生成的各类关系。简言之,当起心动念造琴的那一刻,琴的生命之弦即已拨动。

基于此,如何理解“弦外之音”成为我们所需要关注的重点。本文即以毕旺琴从概念到形制的联动视角,结合笔者在四川巴塘、西藏芒康等地的田野调查及访谈所得,试图管窥在地人与社会如何形塑了毕旺琴,而毕旺琴的变化如何体现出在地人和社会的变化。

一、琴从何来:制琴传说和历史记忆

琴从何而来,成为笔者初识访谈对象的第一个“非难”。为何说是“非难”,那是因为许多访谈对象似乎对此的来历并不明晰,其结果往往是被访人一阵憨笑后的草草带过。其中,也有少数民间的“知识分子”若有所思答道,乃赞普松赞干布时期就有的乐器。此外,也有一些“大胆”的艺人推测,毕旺琴在巴塘的历史也仅有两三百年,是为晚近乐器,并非自古有之。但怎么来的,并不熟知。然而,在一次与翁扎老人的交流中,“猴与琴”的历史叙述又出现在我们眼前,毕旺琴的来历迷雾渐渐被拨开。

很多年以前,猎人在洞穴里生息,每当夜风袭来,妙音随风而至,很是奇妙。众人心生好奇,于是随着声音的走向寻找其来源,风时有时无,声时断时续,没过多久,眼见一片茂密的山林,最后在一处巨大的柏树下,大家都停下了脚步。只见一只死去的猴子挂在了树枝上,其肚皮似乎被树枝刮破,它的肠子有两根则挂在了枝丫上,悬吊于空中。看那肠子已然被风吹得又长又硬。当风和肠子开始摩擦,声音便响亮起来,猎人们望着飘摇的肠子沉浸在妙音之中。此番过后,猎人们一直回味,并且也开始诧异为何风与猴肠摩擦后的声音会如此悦耳。所以这些猎人便开动脑筋,根据这一原理,开始尝试用肠制琴。为求这美妙的声音能常伴左右,猎人们逐渐掌握了这门“手艺”,并代代相传,渐渐地就演变成如今的毕旺琴了。

我们晓知文化观念是复合糅杂且存在多种意涵的价值评判,而历史叙述便是影响其文化观念的重要方式。在从翁扎老人的访谈中得知该传说后,笔者又发现远在西藏芒康盐井乡的一位75岁的老艺人夏贡,曾在其访谈叙述中谈及该类母题的传说故事。(4)康·格桑梅朵:《藏族民间巴塘“谐”舞艺术》,成都:四川大学出版社,2013年,第208页。尽管二者叙述的内容略有差别,(5)故事为:传说森林有一只顽皮的小猕猴,一次释迦牟尼佛在山里修行时,这只小猕猴采了一块蜂蜜敬献给佛祖,但佛祖正在闭目禅定,没有时间理会他。小猴很伤心,只好自己把蜂蜜吃了,不一会儿他又高兴起来,在树枝上跳来跳去玩耍起来。但因树梢上风很大,小猴一不小心被树枝划破了肚子,体内的细肠便随着树干垂挂下来,不一会儿便被风吹干,变成了细弦,在风的吹拂下还发出美妙动听的音乐声。这便是“毕旺”琴弦和声音的来历。据说听了琴头雕成猴头的毕旺声,会解除人们的痛苦。但都将“猴肠做弦”作为毕旺琴由来的叙述母题,仔细分析这两段的叙述内容不难发现,翁扎老人是以猎人为主线的脉络叙事,而后者夏贡老人则是以猴子为主线的情节描述。可以说,二者内容的叙述结构没有太多出入,仅仅是其视角的切入、关注的特写有所不同。夏贡老人更多交代了猴子破肚的原因,而翁扎老人则是细述了猎人寻音的场景,二者之间似乎作了一个补充,使得呈现给我们的故事更为饱满。

从“猴肠做弦”的故事主题中,我们可以发现在藏族传统的历史叙事中“猕猴”似乎有着特殊含义。我们熟知,藏族的族源传说将“猕猴”作为始祖,这在许多藏族经典著作中都有提及。(6)在藏族传统文本如《佛教史大宝藏论》《汉藏史集》《西藏王臣记》《西藏王统记》《贤者喜宴》等著作中皆有“猕猴始祖说”的记载。无论是作为能指的猕猴本身,还是所指的某一血缘群体的“图腾”符号,在毕旺琴的历史叙述中,琴的创造与“祖先猕猴”似乎建立了某种联系。而这种联系,给予了我们两个重要信息,即琴的创造出自何地,琴的创造出自谁手。

那么,琴出何地?首先从这则故事来看,我们可以确定其发生的场景是在森林里,即猕猴频繁出没嬉戏的地方。因此,可以推测出猕猴的生活地带是气候较为温和、植被茂密的亚热带区域。基于这一特性,我们可排除一些高寒草原区域。另外,对于猕猴的出没,在藏族经典历史著作《西藏王臣记》中也有单独提到:“下方朵康之部,为猿猴与岩山罗刹之区……下部为果树与森林”。(7)原文为:“上方阿里之部,为大象与野兽之区;中间卫藏之部,为野兽与猿猴之区;下方朵康之部,为猿猴与岩山罗刹之区。而上部又为秃山与雪岭,中部为岩山与草原,下部为果树与森林。”详见五世达赖喇嘛:《西藏王臣记》,刘立千译注,拉萨:西藏人民出版社,1992年,第8—9页。这则记载暗示了“朵康之部”亦即横断山脉的康区中南部乃是猕猴频繁出没的区域,而这一线索的描述恰恰与翁扎与夏贡老人所处的自然环境是基本吻合的。到现在,藏川滇交界之地的猕猴活动极其活跃,冬季时还会有猕猴下山来马路上觅食。因此,在当地藏族人的历史传说记忆中,毕旺琴的产生与自然紧密联系,可以说正因这种联系证明了毕旺琴产生的原生性。另外,对于琴出自谁手这一问题,翁扎老人通过这段故事笃定认为毕旺琴的创造者是猎人。如果将造琴者定为猎人,这的确符合故事情境及事件发展的逻辑。其实,猎人这一信息也告诉我们琴是被当地人创造的。此外,再加之藏地对“猕猴”有着祖先崇拜的色彩,从文化叙事的层面而言,琴的产生是纳入在地话语系统之中的。这一细节体现出毕旺琴的在地性。不仅如此,在夏贡老人所述的传说故事中,很明显故事内容被注入了佛教色彩,这也使得琴的意义与内涵更为丰富,也就有了猴头毕旺琴的声音可消除人们的痛苦之说。

二、琴魂何赋:文化观中的“琴说”工艺构造

在传统的藏族社会中,口头文化是人们最为重要且至今活跃于大众的表述形式。其中“当”(BOX,即辞令)是仪式活动中常常出现的口头艺术,如祭山、婚礼、乔迁、赛马、劳动等各类文化事项中,都会有对此进行赞颂的辞令,而大部分辞令对事物的描述中都有其源流的历史叙述。相比文本的历史记载,口传文化是构建民间历史观的重要手段。换言之,辞令更像是口传历史的载体,从而不断进行着历史记忆的活态性呈现。笔者认为辞令的呈现方式除了念白外,最具活力的便是歌谣。歌谣更像是具有音乐性的辞令,同样,音乐中的歌词也反映着其社会的认同及文化的价值观。这一点在藏族社会生活中得到了充分体现。

基于这一文化特性与背景,以下的“琴说”便是毕旺琴制作工艺内容化为民间唱词的具体展现。准确来说是对于原材料选择的讲究。

正中国王宝座,十六大臣围绕。(8)洛桑次仁:《毕旺琴的文化意义:以康区弦子为中心》,第45页。

对于这段琴说的唱词,翁扎老人是这么解释的。

第一,何为毕旺曲扎加措?(也有人称扎念曲扎加措)曲扎加措简单说就像是开头的祈愿祝词,这是和我们的佛教有关联的。佛经相传,拉钦苍巴嘎布(大梵天)曾经游行于大海边际,每日都能听见海心之中传出的妙音,从未间断。不知为何,正当海中的妙音停止时,苍巴嘎布之女拉姆央金玛(妙音天女)便出世了。后来人们都认为那位公主就是那妙音的化身,此后便取名为妙音天女。妙音天女拥有着能创造出一切美妙的音的能力,其中也包括器乐之音,如扎念琴、笛子、唢呐等,被后人称之为“音乐之声,乐器之母”。毕旺作为能发出妙音的乐器,毕旺曲扎加措便是对这一器乐的礼赞,“法海妙音”便是这么来的。

第二,柳木制作雌桶,杜鹃木制雄杆到底是什么意思?其实,毕旺琴有雄木和雌木之分,雄木即琴筒,雌木为琴杆。阴阳之说不仅汉文化有,我们藏族也有,公母、黑白、阴阳皆有二元思想。所以雄、雌二木你得这么理解。而柳木与杜鹃木,我们可以理解为这两个树种所生存的环境不同。柳木一般是生长于阴坡的植被,喜阴即为雌木。而杜鹃木乃是阳坡的植被,喜阳故称雄木。每个讲究都是有说法的。阴阳结合的木材能造出美妙之音。不是什么乱七八糟的木都能造琴。在舞场中,我们能经常听到:“哎,我的琴MO(雌|母)断了”,说的就是他的琴杆断了。你从这个层面就可以知晓,无需再举例证明。

第三,打造黄金琴鞍,铸就白银旋柄,塑制璁玉琴弓,这三样要一一俱足。金、银、玉是时常出现的仁布切(大珍宝)较为固定的珍宝排序,在许多诗歌文集中会出现这类辞藻。当然,这三宝也不是单纯硬加的缀词。如金木是指油松木,油松木因含松香能使弦不至失声。银木即白色之木,我们一般用杨木,是用于控制琴弦松紧的弦轴木,杨木不容易松动。璁玉(准确来说应是绿松石)色无非就是青竹。竹子既轻又有韧性,适合做弓。

第四,老猴肠来做弦,我就无需说明了。为何赞词中不用马尾做弦?前面已经提到这则传说。猴肠其实是在显明琴的来历。马尾做弦的讲究我也说一下,为何用公马尾?其原因就是母马的尾巴比公马易断,由于生理构造的不同,母马的尾巴常常被尿渍溅到,而公马的尾巴是相对干净的。

第五,宝石雕琢琴冠,“龙”皮蒙盖琴膜是在说,琴杆的顶部需雕刻一颗宝珠,而这颗宝珠便是摩尼宝(如意宝)。在藏传佛教中,摩尼宝能如自己意愿变现出种种珍宝,有着消灾、去苦等功德。在琴头雕刻宝珠便是吉祥的象征。另外,这里的“龙”皮,并非汉语意义上的飞天的龙。在藏族传统的苯教三界观中,龙界属于水上的生灵。因此,在琴膜的选择上,如鱼皮、蛇皮是最好的选择。

第六,大王宝座其实就是指琴杆穿过琴筒的位置,这个位置就在琴筒的正中间,琴杆必须笔直。而十六大臣指的是围绕琴筒来固定蒙皮的尖竹钉,需将蒙皮固定好。以琴杆为中心,左右两面各穿刺八颗竹钉。这就是这段词的含义。其指意主要是从制作出发,并未注入过多的符号意涵。这是前人在不断实践中获得的经验知识,我也是依照这套标准来制作毕旺琴的。经过多年的实践,我也觉得琴筒两边各八颗竹钉是合适的。毕旺琴一讲究起来不是那么简单的!

从上述内容中,我们不难发现其主要描述了琴的各部构件的材料选择以及构造的形制。有必要在这里提到的是,琴说中所述的“老猴肠做琴弦”是否真的可行?笔者将这个问题抛给了访谈对象翁扎老人。翁老对于这句的理解并非是直观的将猴肠作为琴弦,他也直言通常情况下马尾是最好的选择。实际上,“猴肠做弦”对应前文所述的传说故事。唱词的传颂不仅仅是工艺程式的呈现,其实更是一种文化追忆的选择。尽管这些选择并不是造琴者必须奉行的“圭臬”,也没有唐卡般精确的度量经作为“美”的标准。但是“琴说”这段歌词更像是一个“指南”,既为制作“指南”,能够从做工中给予制琴者极大的引导继而完成个人的塑琴,也为记忆“指南”,在观念中通过特殊符号信息重现其社会历史记忆的溯琴。

表1:毕旺琴主要构造部件汉藏名称及拉丁转写对照表(洛桑次仁整理)

如果说上述的“琴说”为材质选择、历史追忆提供了制作的“蓝本”,那么笔者在访谈对象东子老师那里得到的另外一段“琴说”,其内容更像是传达了一种审美意义,折射的是一种在地人对世界观念象征系统的文化想象。

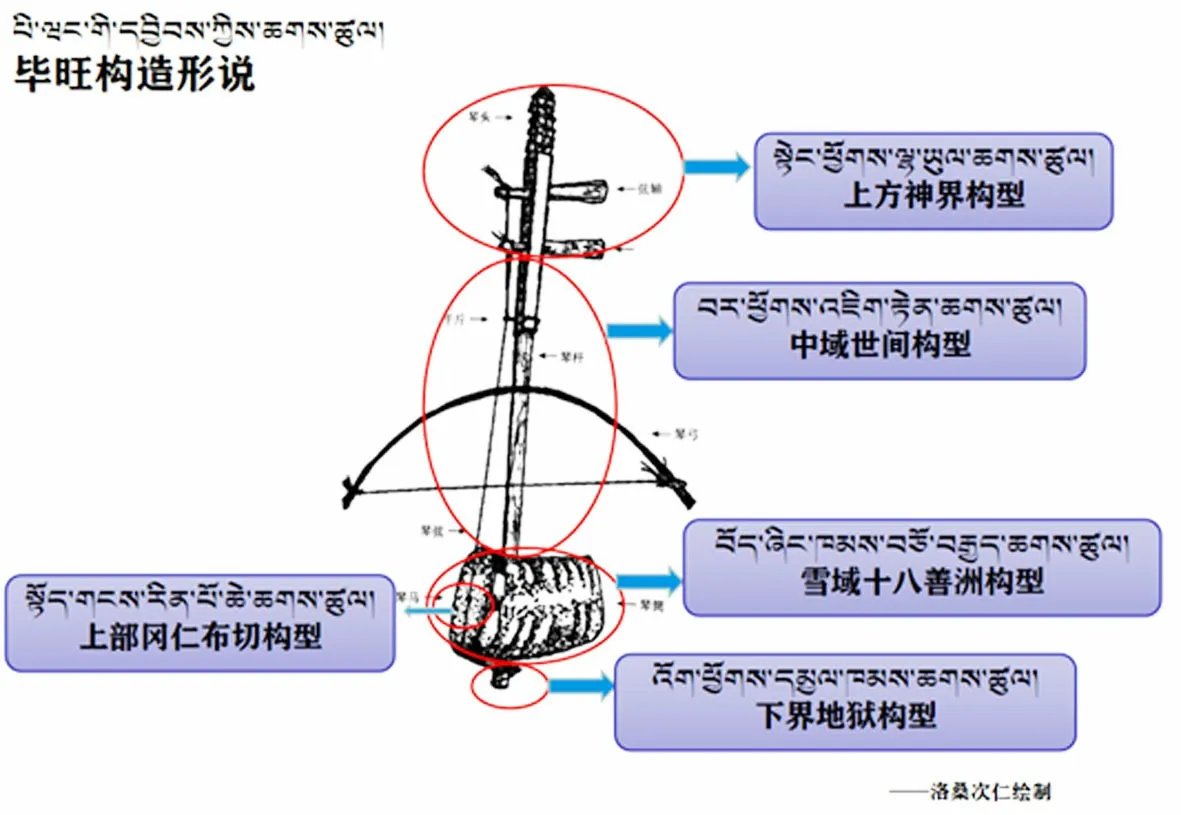

琴可以由四界构成,分别为神界、世间、雪域、地狱。上方神界构型,是讲下弦轴到琴头的位置,这是天神的居所,是神圣的空间,我们常常会将琴头雕刻为塔头的原因就在于此。中域世间构型,是指下弦轴到琴筒间的位置。雪域十八善洲构型,是指琴筒的全部,其外延的十八个竹钉即为十八善洲,指的是雪域的地景。而这里要多说的一点是,上部冈仁波齐构型,是指琴弦与蒙皮的支撑点琴马(琴鞍)。你看,木质琴马的形状和冈仁波齐一样是半截金字塔形,如将蒙皮作为水平面,立起的琴马如同高山一样矗立其中。下界地狱构型,指的是琴筒下方突出的琴足,这个位置便是地狱。

图1:毕旺琴构造形说

在这则叙述中,东子指出毕旺最初的“身份属性”并非供于民间的世俗乐器,而是用于念玛尼经的伴奏乐器。尽管后者的身份属性似乎已被人们遗忘,但其对器物的象征解释,似乎还植根于当地人深层的观念之中。从上述内容对琴的构型象征分层中可以发现,神界、世间、地狱是藏族人特有的世界分层体系,自原生的苯教到接续传统的藏传佛教都在延续这一观念。而在这一上下分明的空间分层体系中,器乐的流动却打破了“界限”。音乐所包含的多重信息似乎可以贯穿界序,任其穿梭。东子认为,要想了解一门乐器,则需要进入其背后的文化意境,不然难以知晓不同乐器之间的差异。乐器的构建并非是物理属性的满足,文化属性的赋予是琴的意涵所在。同然,琴不仅仅是单纯发声的“物”,其结构与材料等内容可以映射当时社会现实之下的观念形态。因此,琴的构造有着多维的表达,这里的“琴器”更像是人们想象世界的方式,当地藏族人将这套观念体系赋于木头塑成的乐器之中,继而表达出一个有序的世界,一种文明的观念。

三、琴生何所:毕旺琴的“诞生之所”和两种制作模式

对于乐器的形成,笔者认为大致可分为两类。第一类是浑然天成的乐器,无需后期的制作加工,通过人类演奏例能发出指定的声音。第二类则是通过材料选取经由规则的构造程式形成的规定乐器,其中还需要特定的技术来支撑。那么一旦有了制作遵循、技艺习得的特性,就证明这一行为具有一定的专业性和私密性。毕旺琴恰恰就是这么一种乐器,但较为有趣的是传统意义上的毕旺琴,其制作技术的掌握者并非专属人员,而更多是民众自身。后期因社会结构的改变、外来文化的影响(如商品化),琴的制作开始“量化”,继而有了专门的匠师。技术享有者的改变,也促成了毕旺琴“被诞生的区域”有了更多选择。

(一)个体的琴:民间的“院落”

当笔者身处较为偏远且传统习俗保存较好的村落之中时,常常会抛出“您会制作毕旺琴吗”这一看似绝对“正经”的问题,而对于被访谈的男性,似乎觉得这是个奇怪而好笑的问题。在他们眼里,毕旺琴的制作并没有什么难度,只要你喜欢便可上山搜集木材制作。因此,在大部分情况下,他们自身手持的毕旺琴皆由个人制作。因此也就没有什么“会不会”的问题。琴从制作到演绎由个人完成,这几乎就是一个非常完整的“链条”,每一步骤都有着个人赋予的审美、情感、自我认知和创造性。他们既是造琴的手工艺人,也是奏琴的音乐艺人。这种现象在其他乐器演奏者身上较难看到。需要说明的是,虽然对于大部分成年男性而言都能造琴,但制作的“好不好”则取决于个人技艺的高低、对音高的敏感性及对音色的辨识能力。因此在村落熟人社会中,也有人会去“求琴”,换言之,就是请他人为自己制作毕旺琴。

对于人生中的第一把琴,翁扎老人回忆起当年制琴的经历。

小的时候,那时我应该才十岁左右,一次周末放假回家途中,看到村里的两位大叔正在砍一棵老核桃树,好奇的我停留了片刻,看着看着突然心生一念,想着得拿到一根核桃圆木做毕旺琴。于是,我就在边上端详,没过一会儿,两位大叔好像在嘀咕些什么,我支楞着脑袋仔细听着,一位大叔说家里留有一个襁褓中的孩子,没人照看,一直放心不下,准备回去看看。我便自告奋勇前往大叔家中,只见小孩的身上已经被一群苍蝇包裹了,黑压压一片,我抬手将苍蝇赶走后,一直照顾着小孩,直至大叔完事回来,向我表示了感谢。于是,我便吐露了自己的心思,希望他能送我一根核桃圆木。大叔听后,笑着跟我说,你小子原来是要做毕旺琴啊!随后,爽快地答应了我的请求,我便拿着核桃木,兴高采烈地回到家中。但如何做琴,又把我给难住了,父亲虽是干手艺活的,但是他干的都是裁布缝衣的行当,我也不好开口,左思右想后,觉着求人不得,那就自己摸索着干吧。于是在家中找到了个凿具,便根据自己的想法开始操作起来。当时我还觉得,核桃木真厚、真硬。我凿了有两三个星期,之后一边询问他人、一边摸索,渐渐的琴筒的模样开始显现出来。

从翁扎老人的制琴经历中可以发现,童年时期的第一把琴,是在个人的不断摸索和实践下制作而成的,当然这也离不开他人的经验分享。由于年纪太小,生活技能掌握程度不高,起初制作的琴难以符合标准。这种现象不仅是翁扎,笔者访谈的其他诸多琴手也都有着类似失败的经历,但这些经历也练就了他们的技艺。笔者举出这一案例是想说明,通过民众的制琴经历,我们可以发现琴的制作技术并非是私密性的,反而更像是基本生活技能的延伸,其技术的低门槛也促使琴的共享性得到更大的扩展。因此,制琴技术的民众化,使得琴不需要“诞生”在特定的空间,而民间的院落往往就是最好的私人琴坊。另外,由于琴的制作标准取决于个人的经验知识、审美感知和技艺水准,因此每个人的琴都彰显着鲜明的个性特征,在公共性的展演中,舞场上的琴手们所持的琴,形态各异、大小不一,但这毫不影响艺术展演的效果。这与现代乐器规格标准的“铁律”形成了巨大反差。

(二)量化的琴:匠人的作坊

正如前文所谈到的,毕旺琴的制作在早期更多是一种个体的实践,其生产只是供于自身需求。在传统社会中,毕旺琴并不含有商品属性,求他人制作更多是一种熟人社会中的“人情交换”,无需用货币来买卖,更别说以此作为特殊的营生方式。然而,在现代化、市场化的席卷以及国家大力推动文化事业与文化产业发展的背景下,毕旺琴顺势成为文化商品继而实现了经济价值,其制作要求也逐渐步入现代音乐的标准话语体系中。

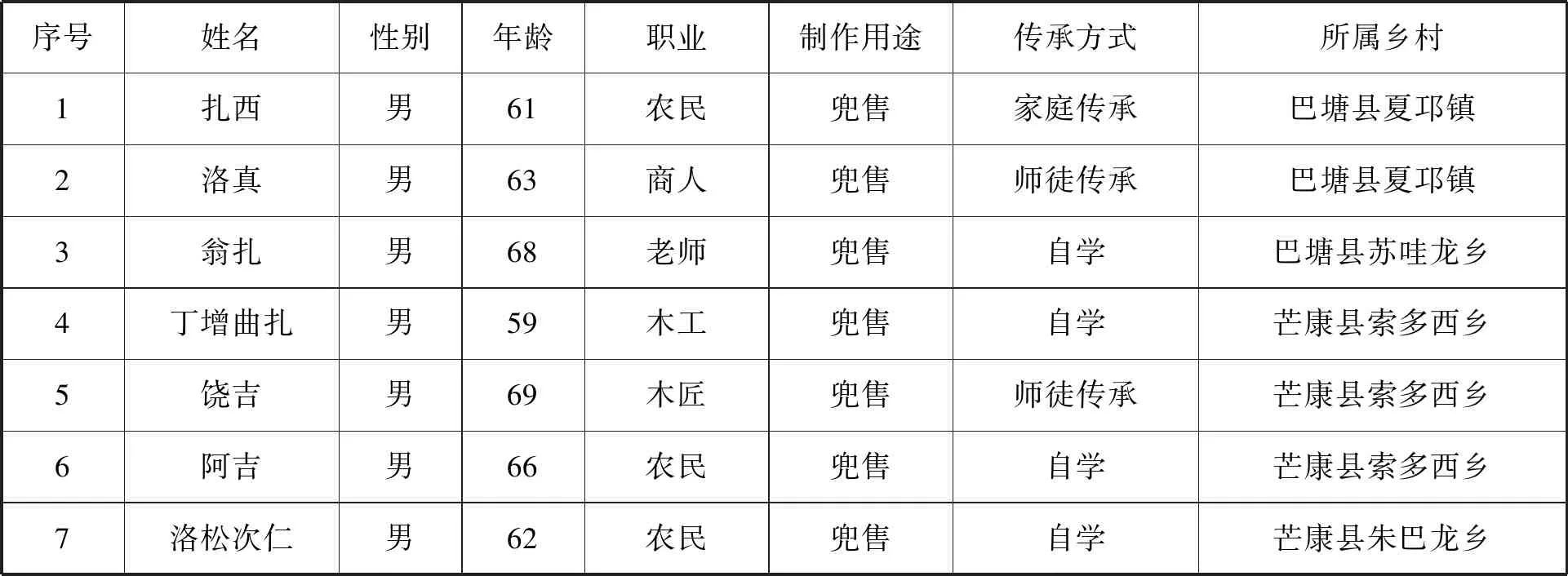

表2:兜售毕旺琴的匠人传承表

扎西艺人:我做琴已经有三十多年了。现在巴塘县城中有一半以上的毕旺琴都是出自我手,到如今应该有二三千把了。其实在以前,没什么人会买琴,琴也没有什么价格之说。之后,有人需要帮忙做琴,我就会做好送给他们。起先,琴有价格是因为“弦子队”成立,歌舞团订做了十把,按每把八十元卖给了他们。之后零零散散会有人买一些,但大部分还是送人。一般是认识的人找我给他们的儿子做琴。后来建了个小作坊,就专心做琴。我的琴销路在本地应该算最好的,国内各兄弟省市,国外的日本、美国、印度、瑞士等国家都采购过我的琴。

洛真艺人:我是八五、八六年开始慢慢尝试做琴,做了也有千余把了。那时人们生活条件开始慢慢变好,弦子文化也开始渐渐复苏,因此毕旺琴的需求渐渐增多。毕旺琴是我们藏族的民间乐器,凡是跳弦子舞的地方都有毕旺琴的存在。在毕旺琴制作技艺的发展历程中,我自诩是毕旺琴的改进者。我制作了全巴塘第一代龙头和琼鸟头毕旺琴。我还自己彩绘,也尝试过用胶线代替马尾。现在需求不同了,有时候要做用于留念的迷你琴,有时候要做供于酒店装饰的大琴(有人那么高)。我的手工制作比较厉害,平时除了做琴,也会做其他工艺。

翁扎艺人:我做毕旺琴,差不多是二十多年前开始的,八六年以后做的比较多,订做或者直接购买的人比较多。那个时候主要是订做,售卖也会有,但不是很多。当时我在老家(苏哇龙乡)制作弦子时,订做人一般都来自芒康、云南地区,因为他们的弦子不同于巴塘城区的弦子,不需要彩绘,也不需要雕琴头。我主要是靠它为生的嘛。送礼的大概占百分之十,主要是送给亲戚、朋友。我自己有个小作坊,平日我有空就会去那儿做琴。

通过以上信息不难发现,这些兜售毕旺琴的艺人既是匠人,也是琴商。其中居住在巴塘城区的扎西、洛真、翁扎三位艺人,其制作琴的数量达千余把,兜售时间超过二十年以上。其余几人,由于地处乡镇,制琴数量、售琴经历以及作坊规模虽不及前者,但其转型的模式大都相同。在他们的叙述中,毕旺琴的制作并非是一门用于谋生的技术行当。在外部因素影响下,他们更多的是从制作能人转型为制作匠人。其实促使这一转型的原因是基于“需求者”反馈的信息,而这些“需求者”,早期更多的是以歌舞团或文化单位为主导的部门。与以往不同,这些单位在采购过程中,不仅对琴的数量需求大,而且对琴的形制也会有所要求,这两个因素也促使了匠人更重视琴的制作规格以及制作效率。因此,作坊成为提供制琴条件的“必需品”。毕旺琴开始逐渐量化,其制作的过程更具技术性,如各类现代技术工具的辅助,使得毕旺琴的制作与现代琴坊一样,逐渐进入大众视野。

四、琴的制作表达:对琴制的改造创新与量化的争论

无论是作坊还是院落,琴的制作都是基于创作者的经验知识。因此在材料的选择以及手工的技艺之中,每一把琴都参带着独特的信息。相较于车间工厂机器制造出的极为精准且又冰冷的“成品”,工匠每一次实践的物理行为,都是我们探索器乐与人的关系的重要切口。

由于社会不断变迁,琴制的构件及外观也在悄然改变。对于匠人们如何运用传统的造琴结构,以及如何表现琴的制作审美,当地的不同匠人之间以及民间受众群体与匠人之间都存在着争论。

(一)琴制的改造创新:传统与“新传统”

在老一代人的记忆中,传统毕旺琴的琴头构造并没有特殊讲究,通常就是一根普通的木块。若是技术允许,传统的琴头会雕刻成简易的佛塔头,除此之外并无其他特征。但现如今,尤其在九零后年轻一代的观念和认知中,“传统”的毕旺琴便雕刻有“龙头”。毕旺琴在不同代际的传统认知中出现了极大出入。笔者在访谈过程中得知,洛真老师(11)洛真老师是一位五零后的手工艺术工作者。年轻时的他曾在拉萨闯荡过,后因种种原因回到老家巴塘生活定居。在此期间他做过各种工作,因自小心灵手巧,受亲友指点后,开始尝试绘画、雕刻等手艺活。自1985年起,他开始涉猎弦子的制作工艺。与其他制琴匠人相比,洛真老师更专注于器物的工艺性,如琴的形制及彩绘,其中雕刻龙头琴头的先例就是他开启的。就目前而言,洛真老师是为数不多的一位掌握琴身制作、龙头雕刻、彩绘工艺的匠人。曾制作过龙头琴,据他介绍“龙头”的创作也就是80年代的事。他在创作“龙头”造像时曾临摹过许多关于龙的藏族传统绘画。在此之前,他自称并未见过“龙头”毕旺琴。此外,与洛真老师年龄相仿的扎西老师也称是在同一时期(80年代末)创作的“龙头”毕旺琴,而他创作的机缘是因为80年代在内地演出时看到二胡和马头琴的琴头上都刻有“符号”琴头,故觉毕旺琴也需要建构一个文化身份的标志,之后便选择了“龙头”。他也声称,自从雕刻龙头的毕旺琴开始,龙头毕旺琴也成为藏族地区标志性的乐器。

可以看出,龙头毕旺琴并非是传统意义上的乐器构造。除此之外,近几年很多毕旺琴的琴头开始尝试雕刻不同符号,如琼鸟头、马头、牛头、凤头,等等。对于这种现象,同为匠人的翁扎是这么看待的。

这种现象你要看从哪个层面而言。若是从弦子舞的整体艺术而言,加这些琴头并没有想象的那么加彩,反而会制造困难。我为何这么说,(去卧室拿了一把琴过来)我现在不能拉琴,前几天我侄女去世了。你看如果琴头雕刻这些东西,琴杆势必要加长,琴身势必会变重,这样就会影响到琴的声音结构,也会让持琴舞者的舞蹈动作变得吃力。比如说,我们持胡琴(毕旺)时,较为舒适的握法是,琴的底轴插在腰间,琴杆与身角度一般在六十度左右,这样演奏和舞动时都比较方便。如果琴身加长、琴头增重,则会导致琴手的奏琴难度加大,造成体力损耗。再有就是琴手之间容易相互刮蹭,造成不必要的伤害。虽然琴头雕刻是审美符号的一种表达,但是任意的审美发挥,可能会影响整个弦子舞的系统结构。因此,我不倡导用这种过多装饰的琴参与完整的弦子舞。从传统而言,咱们的琴头最多雕刻一个佛塔头。人家马头琴、龙头琴都是蒙古人弄的,演奏时是坐着的,所以雕刻琴头不会影响演绎效果,而我们的不一样。这种乱七八糟的琴头不是弦子底蕴浓厚的地方所享有的,是新创的。

如上述所言,从整体的艺术视角来看,制作“偌大”琴头势必影响琴身的结构,继而影响琴手的演绎。这也是许多老一辈弦子爱好者所疑虑的一个问题。但抛去物理结构的不合理,从文化符号的视角下,东子也提出了雕刻“龙头”的文化不合理性。他认为在毕旺琴的构型中,琴头是上部神界的构型,而“龙”是与水相关的地下生灵。因此,琴头雕刻龙头是极为不合理的。传统制琴者之所以做佛塔头,是由于佛塔是神界佛陀的产物,是符合观念常理的。

除了雕刻琴头外,琴的彩绘也是一个重要改变。在大地、庭院等熟悉的乡土景观中,原色的毕旺琴与古朴的琴声在弦子舞场中有着和谐的朴素美感,使得人们更醉心于舞蹈和歌唱之中,追寻内在的欢愉。当弦子艺术进入剧院、现代舞台等陌生的城市景观中,闪耀的灯光、绚烂的舞台布景、完美的音响伴奏使艺术展演者开始逐渐关注外在的艺术呈现,如在古老“呆板”的传统演绎中增添略显戏剧、夸张的现代舞蹈动作,以及为了更好的搭配灯光舞台吸引观赏者的眼球,人们开始逐渐尝试彩绘毕旺琴,使得毕旺琴着上了华丽的“新装”。

我的琴分彩绘与不彩绘,用杜鹃木、乌樟木等上好木材时就不考虑后期彩绘,我希望能保持原来的木色。另外,木质较差的材料或者看购者需求,会酌情进行彩绘。我觉得毕旺琴保持本色要好一些,彩绘显得比较花哨、夸张。以前琴是不彩绘的,现在彩绘一般用于舞台演出,配合灯光效果。巴塘的毕旺琴大概是在1972年开始尝试彩绘的。当年我们县有个艺术节演出,因为几个弦子艺人的舞台需要,所以就对琴进行了彩绘。(12)洛桑次仁:《琴弦人生:巴塘弦子传承人扎西人生史》,《西藏研究》2020年第3期,第138页。

在当地人看来,琴头的雕刻以及绘彩是一种审美符号的表达,因此他们认为追求琴的声音与物件的美,是可以并重的。但民间评价中也提出了对美的认识既要植根于文化,又要因个体而异。换言之,即在制作琴的过程中,匠人们试图寻找符合其基本的物理约束与文化约束的平衡点,使得毕旺琴的创新能焕发出具有本质底色和时代特征的“音容”。

(二)琴的量化:“琴适应人”还是“人适应琴”

琴的量化主要与琴的大小、比例相关,笔者在前文提及传统的琴出自民间个人手中,因此不同的人对制琴大小比例的掌握则基于自身的经验知识。这也使得每个人制作的琴都是不一样的,每一把琴都有着鲜明的个性特征。而后期因为作坊的建立,开始出现了从制作能人到制作匠人的现象。制作匠人依照采购者的要求渐渐确定了琴更精确化的制作标准。曾担任过巴塘文化馆馆长的尼玛回忆道,益西嘉措早在80年代初,就对扎西等制作能人提出了要求,我括琴筒的挖制,筒口、筒尾的直径,琴杆长度,琴轴在琴杆上钻孔的位置等,都作了讲解并提出了具体要求。(13)尼马:《1949—1991年间巴塘弦子的传承抢救和发展创新》,杨岭多吉主编:《藏族弦子艺术研究·中国首届藏族弦子与热巴艺术高峰论坛文集》,北京:民族出版社,2014年,第53页。制作规范化后,以作坊售琴的匠人们开始执行精细化的标准,而民间个人制作的琴依旧遵循自身特有的“标准”。

曾在拉萨闯荡的著名民间弦子歌手杨培,也是一位非常出色的毕旺琴手。他曾与笔者谈及,毕旺琴的制作需基于演奏者的身体条件来“量身定做”。他指出传统原初的制作标准是要用自身的身体刻度来把握琴的度量,如琴杆的长度以自己的手肘到拳头的距离来确定,琴杆外侧的琴筒长度用掌宽来测量,两根旋柄的间距需留三根手指的宽度等。基于身体刻度的测量,使得琴的度量出现了细微差别,而这些差别便由身体条件所决定。个子高、手指长的人其间距要略大些,反之,手指短、个子矮的人其间距要略小一些。这样一来,符合自身条件的琴在演奏时就会更得心应手。满足这种“应手”感,便体现了琴适应人的一面。

“作坊”中的毕旺匠人对制琴有着更为精确的标准。

我的琴筒长短不能超过20公分,不然就发不出声音,最好的是18公分。琴筒上的洞(插琴杆的)不能太靠左,也不能太靠右。杆与弦之间必须有两指宽,不然也会影响音质。旋轴之间的琴杆长度是一尺,如果短了就发不出声音。两个旋轴的间距,我一般都做成7公分大小,因为有些人手太大了,转旋轴不好转。太宽的话,不好看,也不美观。太小了,手又伸不进去,转不了旋轴。

从扎西匠人的陈述中,我们可以发现他比较喜欢用更为精细的刻度尺来测量。很明显相比于身体测量的物理距离,工业化刻度尺使扎西更具专业性。在依照科学标准制作大量的毕旺琴时,一些民间文化学者开始担忧,这样的“专业化”造琴会导致“千琴一面”的局面。琴的差异性和个性逐渐被抹杀,琴的审美逐渐变得单一,而匠人在某种层面上成为琴制的“权威”。“标准统一,制作精美”的琴继而成为大众认同的器具规格,使之越来越多的琴手无论自身条件有多不同,都要遵循其标准“琴器”的硬结构,从而练习个人的软技术以求更好的适应琴制,如同钢琴、吉他一样符合现代音乐体系琴器制作的话语。

五、结语

在人类学物的生命史(14)阿尔君·阿帕杜莱:《物的社会生命:文化视野中的商品》,剑桥:剑桥大学出版社,1986年,第16页。的路径视角中,乐器作为艺术本身或是创作艺术的用品,有着不同于其他艺术的特征,毕旺琴不仅是音乐艺术视域下的乐器本身即“物”的一种,而且是超越了“物”的基本限定,作为个人、社会、音乐的一部分而赋予的意义之“体”,随之形成了一种“社会生命”即一个存有具体价值观的生命体。因此,我们认为艺术生产并非仅仅是美学的,更是嵌合在作为复杂的社会关系丛的艺术世界之中的活动。(15)王建民:《艺术人类学视野下的“器”与“道”》,《思想战线》2014年第5期,第2页。

在强调艺术的社会性和文化性的背景下,毕旺琴呈现出其自身独特的身份属性,它不仅是藏族文化感知、精神表达、情感抒发的艺术媒介,也是藏族文化社会艺术建构下的生命体,担纲着多重角色。如上文所叙,经时代谱下的乐章之中,毕旺琴所奏的“曼妙之音”有着不同的韵味和理解,其隐含的“弦外之音”更延伸出新的意涵。标准的重构,审美的重建,使得琴背后的创造者与所属的在地社会也渐渐改变了琴的模样,而琴的变化也体现出人和社会关系的变化,最终在变与不变的动态平衡中,琴身的重塑也使得“琴”有着传统与新兴的不同声音表达。