秦汉、孙吴私奴婢户籍问题再议

2023-07-29连先用

关键词:私奴婢;户籍;秦简;吴简

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2023.03.009

一、问题的提出

秦汉三国时期是中国社会中奴婢数量较大的一个历史阶段,这在传世文献与出土简牍中均有体现。从本质上说,奴婢是一种依附人口,而私家奴婢是否列入编户齐民的户籍,进而被统计到全国的人口数量当中,也就成为一个引人注目的问题。1上世纪80年代,学界曾提出过两种针锋相对的说法。第一种说法认为,奴婢是主人的财产,不列入户籍,而登记在主人的财产簿中;史籍所载的人口数,专指编户齐民,而不包括奴婢在内。2第二种说法主张,奴婢以人的身份登记在民户户籍,全国人口统计数据中包含奴婢。3进入21世纪,随着张家山汉简《二年律令》《奏谳书》以及走马楼孙吴户籍类简牍的公布,第二种说法得到了更多实际证据的支持,逐渐成为较为主流的看法。4

近十几年来,在以上两说的基础上,学界又提出了其他不同的意见。第三种说法认为,“在户籍登记中,有的奴婢作为主人的财产而被登记在资产一项,有的是作为主人的依附人口附在良人户口之下……这种从资产到户下奴婢的变化,可能与东汉后期人身依附关系的发展有密切关系”。1第四种说法认为,秦汉、孙吴私奴婢虽然登录在民户户籍,但并非以人的身份,而是作为特定的财产附注在主人户籍之下,官府所统计的各戶以至全国的总人数均不包括奴婢,故而也非全部实际人口数。魏晋之际,奴婢始以人的身份著入户籍。2

以上两说均承认私奴婢列入户籍,但又从不同角度否定(或部分否定)他们被计入户内人口,因而在不同程度上是第一、二种说法的折中。如此一来,问题的焦点便由秦汉、孙吴私奴婢是否列于户籍,转变为其是否被算作户内人口并被统计到全国的人口总数之中。细考新旧出土简牍与相关传世文献,我们得出的答案是肯定的。以下从几个方面略作考述,敬请学界同仁指正。

二、私奴婢计入户内总人数

要搞清私奴婢是否被统计到全国的人口总数当中,首先要看其在户籍中是否被计入户内总人数。对此,以往之所以存在争议,根本原因在于论者均未举出已刊户口资料中相应家户的实例。这一方面是由于有些户口简仅登录各家人员信息,而未有相应统计项,里耶秦简户版即属这种情况,完整简例如:

第一栏:南阳户人荆不更蛮强

第二栏:妻曰嗛

第三栏:子小上造□

第四栏:子小女子驼

第五栏:臣曰聚

伍长(K27)3

就中名为“聚”的“臣”即私奴,由于没有对全家人口的统计而无法确认其是否被作为家庭成员载录于此。

另一方面,还有一些户口资料虽然有相关家户的统计项,但因写于多枚竹简而编绳已失,也无法直接确认有关私奴婢是否被统计进来。走马楼吴简便是这样,4如陈爽先生曾找出4组含有奴婢的家庭简,兹举其一:

祚户下婢善年七十五腹心病(壹·9273/14)

祚户下婢思年五十三(壹·9287/14)

右祚家口食九人 訾 五 十(壹·9349/14)

陈先生谨慎地指出:“考虑到此类民户简因编绳断烂次序已失,且不具乡里籍贯,有重名的可能,这些奴婢是否属于一家,尚不能作出确切结论。”因此,当时只得根据“以上几家的口食数目都比较多,高于吴简中一般家庭口食数量……推测民户中口食计算应当包括了户下奴婢”。5

所幸的是,随着吴简户口簿书复原工作的展开,不少与奴婢有关并且所属乡里明确的家庭简陆续被整理出来。这在凌文超先生所整理的“嘉禾四年南乡吏民户数口食人名年纪簿”中有不少例子,但多有缺简,完整者仅有:

宜阳里户人公乘刘桓年卅九真吏(壹·8928/14)

桓妻大女初年卅三(壹·9071/14)

桓从兄夷年卌二刑右眉(壹·9201/14)

桓户下奴平年十八苦□病(壹·9303/14)

右桓家口食四人 訾 五 十(壹·9260/14)1

以上5枚竹简均出自采集简第十四盆(壹·8891—10545),形制齐整,笔迹同一,编痕衔接顺畅,属于同一组无疑。若其确为完整家庭简例,则“户下奴平”必然被计入了“右桓家口食四人”之中,否则刘桓家将不足4人之数。

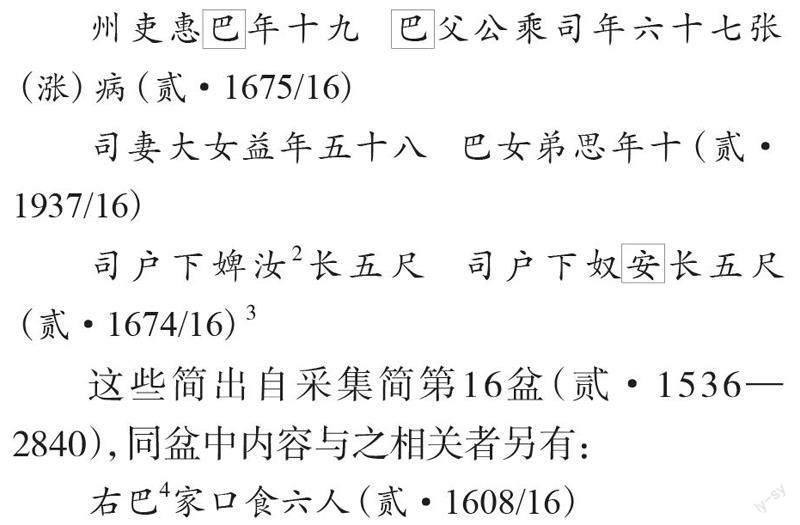

不过,应该承认,上组家庭简复原的可靠性虽然很高,但并不能排除“户下奴平”之前还存在其他家庭成员的可能,所以无法自证其完整性。因此,如欲坐实私奴婢被计入户内口食数,还必须进一步找到可以确保完整无缺的简例。我们注意到,鷲尾祐子先生曾从“嘉禾六年广成乡吏民簿”中整理出一组广成里家庭简:

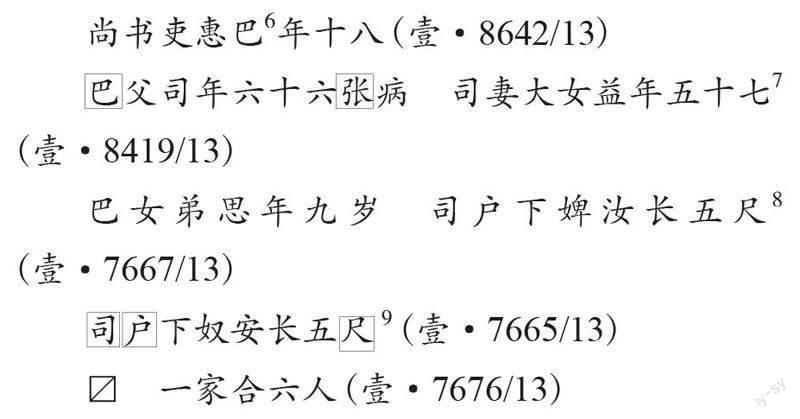

从图版看,以上4枚简在形制、笔迹、编痕等方面均能够吻合,同属一组,当无疑义。更为重要的是,采集简第十三盆(壹·7276—8890)中也保存了一份散乱、仅存部分的广成乡广成里户口簿,标题简为“广成里谨列所□吏人名年纪为簿”(壹·8655)。5审核图版校订释文后,可以复原出下面的成组家庭简:

其户内成员姓名与上组惠巴一家的情况相同,惟年龄皆小一岁,当属于前一年的数据。10壹·7676虽与壹·7665、壹·7667编号相近,但不书户人之名,是否属于本组,稍存疑问。

本组家庭简的可贵之处在于,其户人独占一简,家庭成员则二人连记,与上组均采用二人连记方式不同。利用这种差异,可以确认本户家庭成员的排序为:

惠巴—巴父司—司妻大女益—巴女弟思—司户下婢汝—司户下奴安

也就是说,第一组中“司户下婢汝”紧接“巴女弟思”,二者之间并无其他家庭成员。同时,第二组中“司户下奴安”独占一简,说明其后也没有别的成员,否则该简依例应为二人连记。由此可知,惠巴家仅有这6位成员,而2位奴婢包含其中。反过来看,前引南乡宜阳里刘桓家同样为完整简例,其中并无缺简。

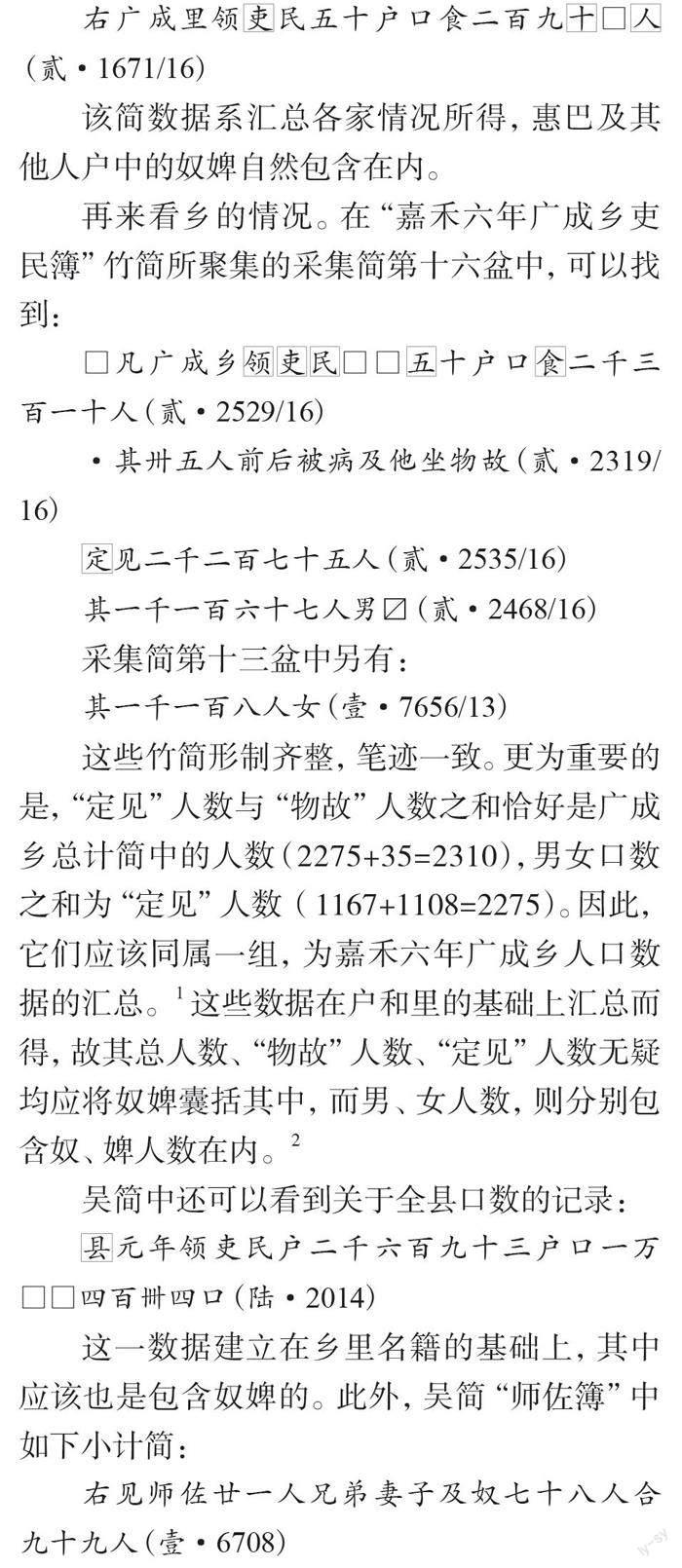

三、私奴婢列入国家户口统计

以上借助吴简中广成乡广成里惠巴家的例子确认了奴婢计入户内总人数的事实,相应地,各级官府的户口统计数据中必然包含奴婢。例如,上述“嘉禾六年广成乡吏民簿”中广成里的总计简为:

沈刚先生认为,“从简文看,关于奴婢已经记述性别、大小等各种可能要素”,故其数量只能是6人。“‘凡口数六十五,当为一里人较为合适,而不仅是奴婢人数。那么在此之前,还应有平民人口的分类统计。”1然则,秦代里的户口统计数据便包含奴婢在内。还要注意的是,该简中的奴婢也是以人为计量单位的,同样的情况在里耶秦简中还有:

领户九千七百五十六口三万二千二百四(2-60)

一岁死七百六十三人其

三百卅二人男 卌七人奴

三百一十一人 七十三人婢(2-51)

率计卌一人死一人余竒(奇)九百廿一人(2-97)7

张荣强先生从数量关系角度确认三者属于同一组,并指出就中私奴婢“是以人的身分著录在户籍中,并与自由民并列计入死亡人数”。8继续顺时而观,还可以看到,上述做法后来又被北魏、西魏所采用。9《唐律疏议》中更有“家人不限良贱”“同籍之内,明是不限良贱亲疏”的明确表述。10秦汉制度影响之深远,由此愈加彰显。

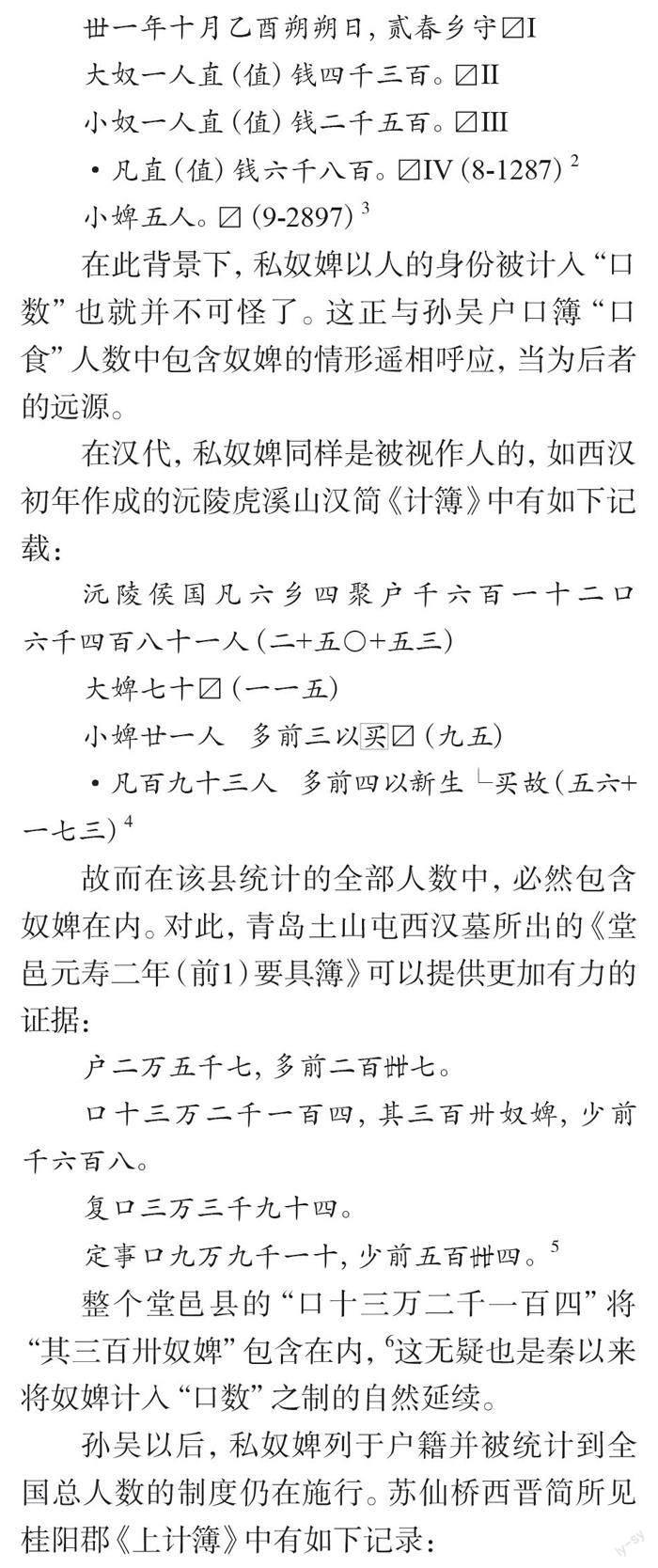

四、私奴婢承担国家赋役

私奴婢之所以被纳入户籍并计入各家总人数,首要的原因当然是由于他们是人,这一点前面已做论述。但与此同时,奴婢也是主人的财产,具有“物”的属性。如里耶秦简:

丗五年七月戊子朔己酉,都乡守沈爰书:高里士五(伍)广自言:谒以大奴良、完,小奴嚋、饶,大婢阑、愿、多、□,Ⅰ禾稼、衣器、钱六万,尽以予子大女子阳里胡,凡十一物,同券齿。Ⅱ典弘占。Ⅲ(8-1554)1

在这里,奴婢与“禾稼、衣器、钱”并列,是“凡十一物”中的一部分。在此背景下,私奴婢是否列入户籍似乎并无多大区别,那么国家为何坚持将他们以人的身份纳入户籍管理呢?从现有材料来看,非常重要的一个原因是奴婢需要承担一定的国家赋役。2

在赋税方面,传世文献中已有所体现。《汉书·王莽传》:“一切调上公以下诸有奴婢者,率一口出钱三千六百。”3此非常税,姑且暂置不论。《汉书·惠帝纪》注引应劭曰:“汉律人出一算,算百二十钱,唯贾人与奴婢倍算。”4葛剑雄先生曾据此反问:“如奴婢都不入户籍,官府凭什么收这二算的钱呢?”5王彦辉先生也说:“立法者首先把奴婢看做是人,而不是牛马之类的牲畜。因此,在制定赋税征收的种类上,才把奴婢按人口计算征收人头税……或以为‘奴婢倍算征的是财产税,但不至于说商人也是财产吧。”6换言之,私奴婢既然需要缴纳人头税,他们便绝无脱离户籍或者不计入人口统计的理由。7

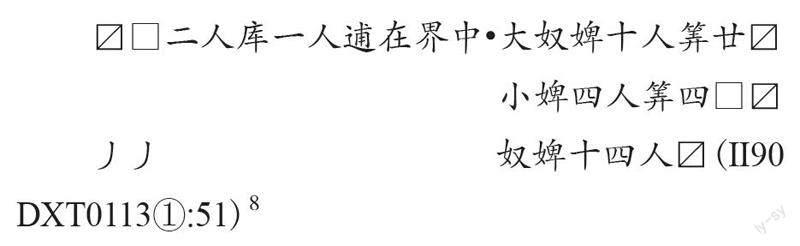

问题在于,孤证不立,应劭奴婢倍算之说是否可信呢?这在以往是难以断言的,但最近却得到了新出悬泉汉简的证实:

“大奴婢十人筭廿”显然正是奴婢倍算的结果。不仅如此,“小婢四人筭四”,则又说明未成年奴婢也要缴纳普通成年人才需要缴纳的算赋,可补传世文献之失。9前引《堂邑元寿二年要具簿》中也有:

凡筭(算)六万八千五百六十八,其千七百七十九奴婢。

复除罢(癃)筭(算)二万四千五百六十五。

定事筭(算)四万四千三,多前六百廿二。10

就中在总的算额之后将奴婢单列,应该也是由于奴婢算赋与庶民有异。在走马楼吴简中,也可以找到私奴婢缴納人头税的记录:

□□女弟儿年三岁 户下婢年廿二筭一(陆·1291)

该简所属“嘉禾五年小武陵乡吉阳里棨簿”的户计简格式为“凡口〇事〇 筭〇事〇”,家庭简均严格注算,11故此“筭一”绝非随意标注。也就是说,吴初沿袭汉制,户下奴婢仍然有缴纳算赋的义务,只是“倍算”之法已经取消。12

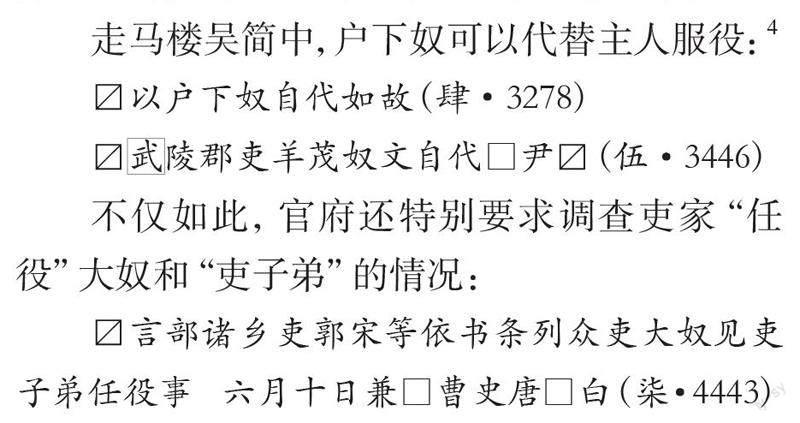

在徭役方面,传世文献无征,但却能从简牍材料中寻得蛛丝马迹。张家山汉简《二年律令·亡律》:

奴婢为善而主欲免者,许之,奴命曰私属,婢为庶人,皆复使及筭(算),事之如奴婢。主死若有罪,以私属为庶人,刑者以为隐官。所免不善,身免者得复入奴婢之。其亡,有它罪,以奴婢律论之。1

这里需要特别关注的是其第一句,王彦辉先生指出:“按《二年律令》的规定,奴婢主人放免奴婢得到的优惠是‘皆复使及算,诱惑力还是很大的,应当促使许多奴婢主乐而为之。”2从语法上进一步分析,这段话的主语为奴婢,享受“复使及算”待遇者应该也是被放免的奴婢,只是由于奴婢被放免后还是主人私属,实际获利的仍为其主人。如所周知,“算”是算赋,“使”指使役,故按照以上理解,奴婢在被放免前除了承担算赋以外,同样有为国家服役的法定义务。时代稍晚的胡家草场汉简《亡律》也有相应条款:

民欲免奴婢以为私属者,许。其有罪及筭(算)事之,皆如奴婢。主死若3

《二年律令》中对被放免奴婢“皆复使及算”的规定,此时为“有罪及筭(算)事之,皆如奴婢”取代,原来的优惠不复存在。这反映了国家奴婢政策的变化,也再次印证奴婢除应缴纳算赋以外,还需要承担一定的徭役(使、事)。

此外,吴简中有不少奴婢不记年龄而只录身高,这可能也是出于征役的需要。5在苏仙桥晋简上计簿中,有按丁中老小制度统计人口的分项,其中赫然存在“丁奴”“老小奴”:

凡丁男二千六百七(1-21)

定丁男一千九百八十九军将州郡县吏民士卒家丁(1-35)

口二千一百九十六丁女(1-51)

口二百卌八年六十一以上六十五以还老男(2-33)

其口二百六十二老男(1-11)

口二百九十二老女(2-352)

口三千六小女(1-57)

口卅七丁奴(2-351)

口一百六十丁奴(2-297)

口七百八十三老小奴(2-130)

口四百廿九婢(2-275)

口一千九百廿四婢(2-10)6

由于丁中老小制度的主要目的之一就是确认有关人口的徭役义务,“丁奴”“老小奴”与“丁男”“老男”“小女”等分列,说明其需要承担徭役,但与普通吏民有别。婢女不再析分,当因不用服役之故。

综上所述,在秦汉魏晋时期,私奴婢始终载于户籍,计入户内总人数,进而被统计到全国的人口之中。这一方面是因为私奴婢具有人的属性,另一方面则是由于他们在不同时期还需向国家承担一定的赋役义务。因此,在本文开头所归纳的4种说法中,只有第二种说法最符合历史實际。从更宏观的视角来看,在秦汉魏晋以至隋唐的漫长光阴当中,私奴婢一直具有人的身份,并不存在从非人到人的转变。

[作者连先用(1990年—),信阳师范大学历史文化学院讲师,河南,信阳,464000]

[收稿日期:2023年3月22日]

(责任编辑:王彦辉)