不同解冻方式对半刺厚唇鱼风味物质的影响

2023-07-27林而舒

林而舒

(福建省淡水水产研究所,福建 福州 350000)

半刺厚唇鱼(Acrossocheilius hemispinus),属鲤形目(Cypriniformes),鲤科(Cyprinidae),光唇鱼属(Acrossocheilius)[1],分布于湘江、沅水、资水、澧水及福建省闽江、九龙江、交溪、霍童溪等水系,是当地具有一定经济价值的小型淡水鱼类。其肉味鲜美,含有9 种矿物元素、12 种脂肪酸和18 种氨基酸,其中必需氨基酸组成比例基本符合联合国粮农组织/世界卫生组织(FAO/WHO)的标准,接近人体所需,属于低脂肪、高蛋白食品,而且还对人体受损肝脏具有一定的保健作用[2]。但半刺厚唇鱼个体较小,鲜食所带来的经济效益有限,若能开发水产加工产业,不仅能实现半刺厚唇鱼养殖业提质增效,还能实现富裕渔民和产业转型升级的目标[3]。

水产品加工研发面临的主要问题是水产品死亡后,容易发生腐败变质[4]。因此养殖户常采用急冻及后续冻藏的方式来保鲜水产品。但是在冻结、冻藏及解冻过程中,仍可能会出现水产品持水性下降、脂肪氧化、蛋白质变性和风味改变的现象[5-6]。所以解冻方式的选择,对于冷冻半刺厚唇鱼的后续加工至关重要,是影响最终品质的关键因素之一。而风味能够反映食品品质,也是影响消费者选择和接受度的重要因素之一[7]。

日前,越来越多的学者,将目光聚焦水产品解冻方式及其风味物质变化研究。凌胜男等[7]分析了不同解冻方式(微波解冻、超声辅助解冻、盐水解冻、冷藏室解冻)对鳀鲜度及挥发性风味物质的影响;杨明远等[8]研究了解冻方式对乌鳢品质的影响;邱泽慧等[9]探究了解冻方式对养殖暗纹东方鲀持水性及质构特性的影响。目前,半刺厚唇鱼的研究大部分还集中在人工繁育试验[10-14]、毒性试验[15]和营养饲料[2]等方面,关于解冻方式对其鲜度及挥发性风味的影响研究仍是空白。现开展了4 种不同解冻方式(微波解冻、室温解冻、静水解冻和冷藏室解冻)对半刺厚唇鱼解冻时间和解冻后肉质状态的影响试验,采用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)对挥发性风味物质进行检测,旨在为半刺厚唇鱼后续高品质加工及企业高效益提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 时间和地点

2021 年12 月,试验地位于福建省淡水水产研究所。

1.2 材料

半刺厚唇鱼捕捞于福建顺昌,体质量(16.76±2.71)g,全长(11.28±0.46)cm。捕捞后12 h 内速冻,次日冷链环境下(-20±1)℃运到试验地,保存于-20 ℃冰箱。

1.3 试验方法

1.3.1 解冻方式

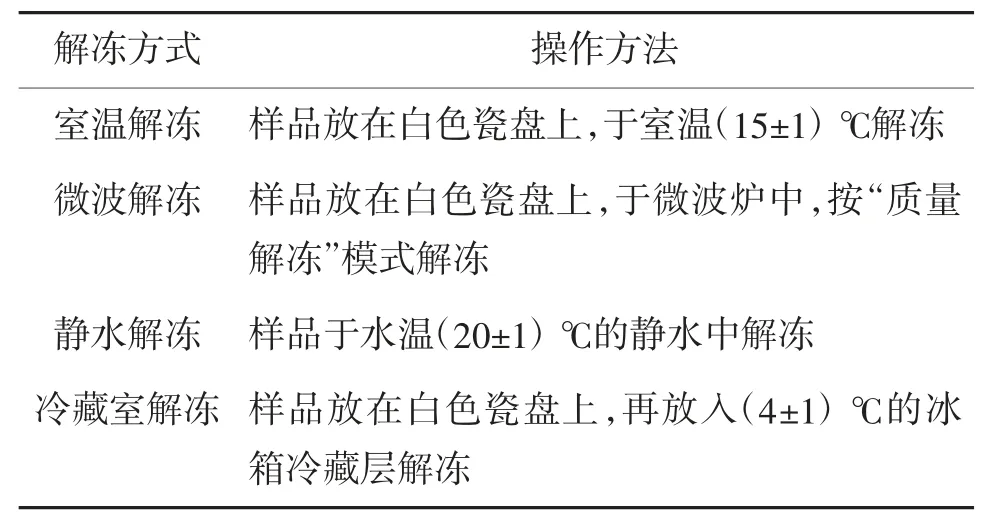

半刺厚唇鱼的4 种解冻方式见表1。将冷冻半刺厚唇鱼从-20 ℃冰箱取出,去除包装,将温度计从鱼嘴插入鱼体的中心位置,记录下原始样品冻结温度,然后按照表1 进行具体解冻操作,其间定时测试温度,直到鱼体温度达到4 ℃,记为解冻终点。记录到达解冻终点的时间,以及鱼肉形态。

表1 半刺厚唇鱼的4 种解冻方式

1.3.2 挥发性风味物质测定

将解冻后鱼剪碎,取2 g 鱼肉样品,置于20 mL顶空瓶中,60 ℃孵育15 min 后进样,进行GC-IMS分析。

色谱条件:MXT-5 石英毛细色谱柱(15 m×0.35 mm,1 μm),不分流模式进样;分析时间:20 min;柱温:60 ℃;载气:N2;IMS 温度:45 ℃。自动顶空进样单元系统条件:进样体积:200 μL;孵育时间:15 min;孵育温度:60 ℃;进样针温度:85 ℃;孵化转速:500 r/min。

1.3.3 数据处理

使用Excel 软件和DPS 数据处理系统,处理试验数据,进行显著性差异分析,风味物质数据由FlavourSpec®风味分析仪自带的系统进行主成分分析。

2 结果与分析

2.1 不同解冻方式对解冻时间和鱼肉形态的影响

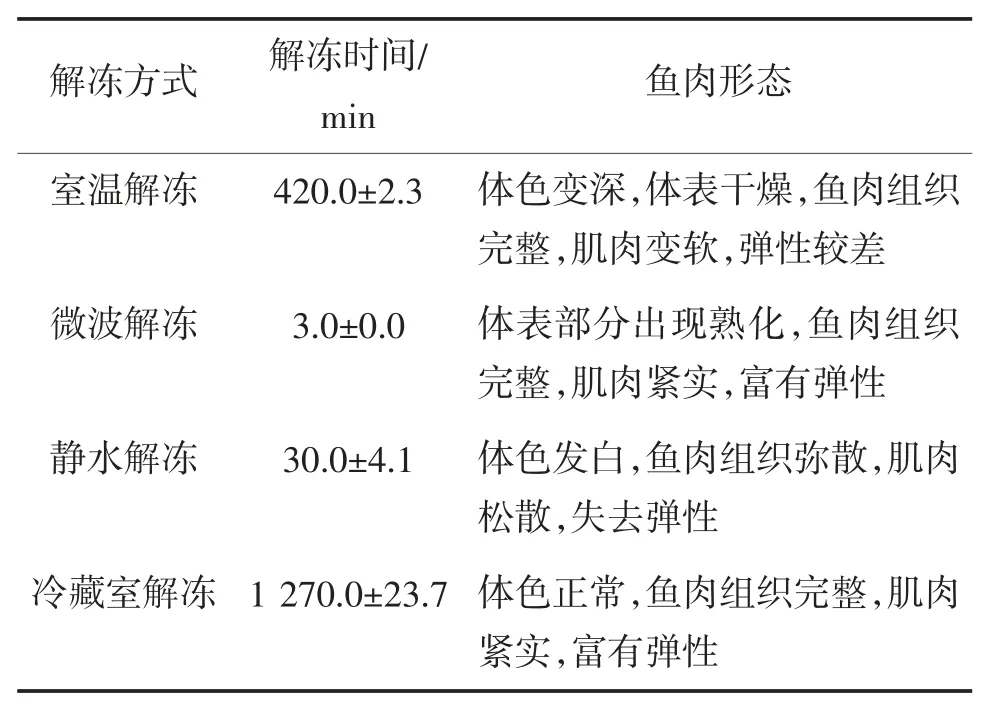

不同解冻方式对半刺厚唇鱼的解冻时间和鱼肉形态的影响见表2。由表2 可见,不同解冻方式对解冻时间和鱼肉形态有显著影响。微波解冻、室温解冻、静水解冻和冷藏室解冻所需解冻时间分别为3.0,420.0,30.0 和1 270.0 min,4 种解冻方式所需时间差异明显。其中,4 ℃冷藏室解冻所需时间较长(约22 h),热量散出较慢,但冷藏室解冻后的鱼肉表面湿润有弹性,这可能是由于较低温度的环境,可有效降低样品中脂肪和肌红蛋白的氧化[16]。而微波解冻和静水解冻虽然极大缩短了解冻时间,但是静水解冻后会出现鱼肉弥散的现象,微波解冻由于样品局部高温,出现熟化现象,易导致脂肪氧化、蛋白变性等[17-18],局限了后续的加工步骤。室温解冻的鱼肉表面,水分散失较为严重,还存在一定的污染风险。温度与解冻时间是影响解冻鱼肉品质的2 个因素,在相同温度下,时间长,对品质影响越大。在本试验中,4 ℃冷藏室解冻虽然所需时间较长,但其解冻后的鱼肉形态优于其他3 种解冻方式,这与张艳妮等[19]的研究结果类似。

表2 不同解冻方式对半刺厚唇鱼的解冻时间和鱼肉形态的影响

2.2 不同解冻方式对半刺厚唇鱼风味物质的影响

不同解冻方式下,半刺厚唇鱼产生的挥发性物质及其相对含量,以正酮(C4—C9)作为外部标记物,定性分析挥发性有机物。气相离子迁移谱图定性化合物见表3。

表3 气相离子迁移谱图定性化合物①

由表3 可见,4 种不同解冻方式的样品共检测出39 个信号峰,比对出32 种挥发性风味物质,其中含有14 种醇类,11 种醛类,3 种酮类,2 种烷类,1 种酸类和1 种酯类。凌胜男等[7]将鳀经微波解冻、超声辅助解冻、盐水解冻、冷藏室解冻后,分别鉴定出36~43 种挥发性物质,主要以醛类和醇类为主。葛孟甜等[20]分析了自然空气解冻、冰箱冷藏室解冻、静水解冻、微波解冻和超声波解冻5 种不同方式解冻的蟹肉中的挥发性风味物质,其中烃类芳香族、醇类、醚类、醛类、酮类占主要位置。刘俊霞等[21]基于GC-IMS 分析大鲵肉冷藏期间挥发性成分,主要包括13 种酯类、12 种醛类、10 种酮类、6 种醇类、3 种醚类和2 种酸类。这与本试验结果类似,表明醇类、醛类和酮类是鱼类重要的风味物质,对鱼类产品贡献较大。

冷藏室解冻样品中己醛(青草,动物油脂味)、E-2-己醛(苹果,青草味)、Z-2-戊烯-1-醇(青草味)等醛类、醇类的相对物质含量,显著高于其他解冻方式(P<0.05),为半刺厚唇鱼的风味提供积极影响。值得一提的是,乙酸作为水产品风味变酸的主要物质,具有刺激性酸臭,是鱼类保藏过程中表示腐败程度的关键标记物之一[22],冷藏室解冻样品中,其乙酸的相对含量显著低于室温解冻方式和微波解冻方式P<0.05),说明冷藏室解冻方式可能通过低温延缓了鱼肉脂肪氧化和水解[23],显著保持半刺厚唇鱼的品质及风味。

不同解冻方式的半刺厚唇鱼中挥发性成分占比情况如表4 所示。由表4 可见,4 种不同解冻方式后的半刺厚唇鱼的挥发性有机物种类,总体以醇类、醛类和酮类为主,其中醇类占比最高,其次是醛类和酮类物质。研究表明[24],醇类物质主要来自醛酮类羰基化合物的还原和不饱和脂肪酸的氧化,酮类物质主要来自氨基酸的降解或不饱和脂肪酸的氧化,或由酯类分解和醇类氧化产生[25],醇类和酮类的阈值较高,对风味贡献程度较小[26];醛类物质主要来自肉中斯特勒克降解反应和多不饱和脂肪酸的氧化[27],这类物质气味阈值较低,对挥发性风味物质影响较大。比较不同解冻方式3 类成分的含量,表明静水解冻组的醇类物质相对含量最高(56.37%),其次是室温解冻(50.69%)和冷藏室解冻(49.20%);酮类物质相对含量从大到小排序为:微波解冻(19.04%)、室温解冻(17.17%)、冷藏室解冻(15.1%)、静水解冻(13.94%);醛类物质作为对鱼肉风味贡献最大的物质,冷藏室解冻组醛类物质相对含量(19.57%)最高,显著高于其他解冻方式(P<0.05),提供了果香、油香等更为丰富的气味。

表4 不同解冻方式的半刺厚唇鱼中挥发性有机物的相对含量① %

本试验结果表明,不同的解冻方式对挥发性物质种类影响不大,但对各组分的相对含量存在显著影响,不同解冻方式因温度、水分等对鱼肉的风味前体物质影响程度不同,进而影响鱼肉的最终风味[7]。醇类、醛类和酮类物质为半刺厚唇鱼解冻后的主要挥发性成分,这与葛孟甜等[20]、刘俊霞等[21]的研究结果一致,其中阈值较低的醛类物质为鱼肉风味贡献较大。综合考虑,冷藏室解冻方式对半刺厚唇鱼的风味形成具有正向作用,是一种较适宜的解冻方式。

3 结论

采用GC-IMS 技术,初步分析了4 种不同解冻方式解冻的半刺厚唇鱼中,存在的挥发性有机物轮廓,共鉴定出32 种挥发性有机物,包括醇类、醛类、酮类、烷类、酸类和酯类。其中冷藏室解冻样品的醇类、醛类物质含量均显著高于其他解冻方式,主要包括己醛、E-2-己醛、Z-2-戊烯-1-醇、戊醇、己醇、Z-4-庚醛、庚醛、2-糠硫醇、辛醛、壬醛和E-2-戊醛等,这些物质主要提供果香、咖啡、油香和酒香等风味。而乙酸作为水产品风味变酸的主要物质,在冷藏室解冻过程中产生量显著低于其他解冻方式。结合不同解冻方式下所需的解冻时间和鱼肉形态的变化,发现虽然冷藏室解冻所需时间较长,但是解冻后的鱼肉可以保持正常的体色和完整的鱼肉组织,肌肉紧实富有弹性。结果表明,冷藏室解冻方式对半刺厚唇鱼的风味形成和鱼肉形态具有正向作用,是一种较适宜的解冻方式。