脑卒中康复期患者创伤后成长对社会疏离的影响分析

2023-07-27付宁宁天津市人民医院神经内科300121

付宁宁 孙 垚 天津市人民医院神经内科 300121

根据我国相关流行性调查显示,我国脑卒中患者现存约1 100万例,每年新增患者240万例,其中约75%的脑卒中患者由于躯体障碍、语言障碍等并发症,导致其在康复期出现社会回避行为、消极心态[1]。社会疏离感是指在多种因素影响下,个体对社会群体活动、交流的自动疏远、隔离的心理状态及行为表现[2]。对于脑卒中康复期患者而言,较高水平的社会疏离感不利于患者个体情绪及行为体验与外界的社会环境相交融,对其身心健康及生活质量的提高产生阻碍作用,导致疾病康复进展的延缓。创伤后成长是指个体在经历震撼性的创伤事件后,其原有目标、信念受到巨大冲击后动摇、破碎,个体为有效应对而重新构建的有益于自身的认知图式,是一种与具有创伤性质的事件或情景进行抗争后所体验到的正性心理变化[3]。但目前,相关文献发现,关于脑卒中康复期患者创伤后成长、社会疏离的研究较少,因此本研究通过调查脑卒中康复期患者创伤后成长、社会疏离感的现状,并分析两者之间的关系,旨在为后续开展相关心理康复干预提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年1月—2022年5月我院收治的120例脑卒中康复期患者作为观察对象,其中男72例,女48例,平均年龄(54.87±6.88)岁,小学/初中学历49例,高中/中专学历51例,大专、本科及以上学历20例,47例患者合并有慢性疾病,73例患者未合并慢性疾病。本次研究经过我院医学伦理委员会审批,且所有观察对象均以签署知情同意书。

1.2 选择标准 纳入标准:(1)符合2016年美国脑卒中协会关于脑卒中的诊断标准;(2)均为首次发病,且经治疗后病情好转、生命体征稳定;(3)意识清晰,阅读理解能力正常,能够配合调查研究;(4)患者知情并签署同意书。排除标准:(1)心、肺、肾等严重病变或合并恶性肿瘤患者;(2)临床资料缺失患者;(3)研究期间失访或死亡患者。

1.3 调查工具 (1)一般资料调查表:该调查表分为一般人口学资料及疾病相关资料两部分,其中一般人口学资料包括性别、年龄、学历水平、婚姻状态、居住地、家庭收入情况、医疗付费方式;疾病相关资料包括脑卒中类型、是否合并慢性病、肢体功能情况。(2)创伤后成长量表(PTGI):采用中文版创伤后成长量表[4]对患者进行调查,该量表分为人际关系(7条)、欣赏生活(3条)、自我认可(7条)3个维度共计17项条目,采用Likert 6级评分法进行计分,其中从“完全没有”~“非常多”分别记0~5分,满分85分,分值越高,代表患者创伤后成长水平越高。(3)一般疏离感量表(GAS):采用一般疏离感量表[5]对患者进行调查。该量表包括自我疏离感(3条)、他人疏离感(5条)、怀疑感(4条)、无意义感(3条)4个维度共计15项条目,采用Likert 4级评分法进行计分,其中从“非常不同意”~“非常同意”分别记1~4分,满分60分。分值越高,代表患者社会疏离感水平越高。

1.4 调查方法 在问卷调查前,研究人员就研究目的、意义、问卷填写方式等内容向患者进行解释,以取得患者的知情同意及配合。在本次研究中,采用现场发放问卷方式对患者进行调查,在问卷调查过程中,研究人员需采用一致性的指导用语对患者进行问卷填写指导,在患者问卷填写完毕后,及时检查问卷的完整性。排除规律性作答问卷。

2 结果

2.1 脑卒中康复期患者创伤后成长、社会疏离感现状 本次研究共计发放120份调查问卷,有效回收120份,有效回收率为100%。脑卒中康复期患者创伤后成长水平为(60.24±11.94)分,社会疏离感水平为(42.15±9.67)分,见表1。

表1 脑卒中康复期患者创伤后成长、社会疏离感现状分)

2.2 脑卒中康复期患者创伤后成长、社会疏离感相关性分析 Pearson相关分析显示,脑卒中康复期患者创伤后成长与其社会疏离感呈负相关(r=-0.299,P<0.05),见表2。

表2 脑卒中康复期患者创伤后成长、社会疏离感相关性分析

2.3 不同人口学特征的脑卒中康复期患者社会疏离感水平对比 单因素分析结果显示,脑卒中康复期患者其社会疏离感水平在年龄、学历水平、家庭收入情况、是否合并慢性疾病、肢体功能情况等方面存在差异(P<0.05),见表3。

表3 不同人口学特征的脑卒中康复期患者社会疏离感水平对比分)

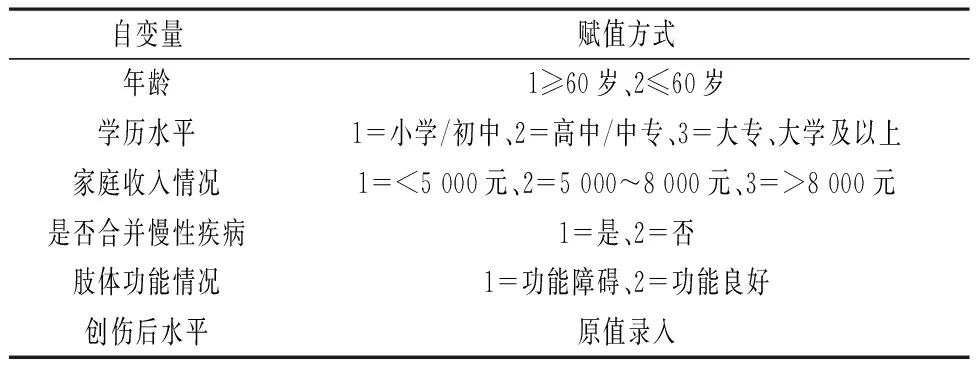

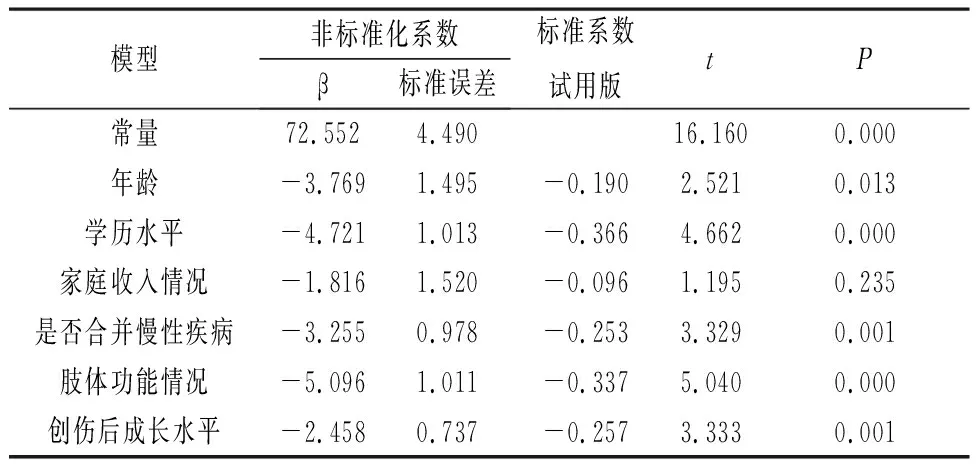

2.4 脑卒中康复期患者社会疏离感影响因素分析 以患者社会疏离感水平作为因变量,将单因素分析及Pearson分析中具有统计学意义的量作为自变量纳入多元线性回归模型(赋值情况见表4)。多元线性回归分析结果显示,患者年龄、学历水平、是否合并慢性疾病、肢体功能情况、创伤后成长水平是脑卒中康复期患者社会疏离感的影响因素(R2=0.589,调整R2=0.577,F=49.240,P=0.000),见表5。

表4 多元线性回归模型赋值情况

表5 多元线性回归分析结果

3 讨论

3.1 脑卒中康复期患者创伤后成长、社会疏离感现状 本文结果显示脑卒中康复期患者创伤后成长水平为(60.24±11.94)分,处于中等水平,与胡存杰等[6]的研究结果(59.82±6.90)分相接近,高于张秀娟等[7]研究中的脑卒中手术期患者(34. 37±5.76)分。分析其原因在于:相较于脑卒中手术期患者,脑卒中康复期患者在经过系统化的临床干预后,对于自身疾病状况及治疗有了正确的认知,且在治疗过程中患者身体各项机体得到改善,部分患者心理状态也逐渐平稳。此外,本文结果显示脑卒中康复期患者社会疏离感水平为(42.15±9.67)分,处于较高水平,高于赵翠翠等[8]的研究结果(39.18±7.26),对患者疾病康复产生不利影响。分析其原因可能在于:120例脑卒中康复期患者中近1/3的患者由于疾病因素存在肢体功能障碍,导致其生活自理能力的下降乃至丧失,更容易导致其社会疏离感水平的上升。

3.2 脑卒中康复期患者创伤后成长与其社会疏离感的相关性 本文结果显示,脑卒中康复期患者创伤后成长与其社会疏离感水平呈负相关。减少暴露、回避社交等一系列社会疏离行为是个体受到特异性损伤后为避免歧视所采取的一种自我保护行为,其中个体的消极心态及不良应对方式是社会疏离感产生的核心要素。创伤后成长是患者经历创伤后为降低自身痛苦而产生的正性心理改变及行为活动,根据Tedeschi等[9]的理论,创伤后成长具体可表现为个人信念及力量的增强、积极寻求外界的帮助、对生命的感激及重视等方面,对于降低患者消极情绪的影响、增强患者社会适应能力、改善疾病应对方式具有意义,由此可以解释脑卒中康复期患者创伤后成长与其社会疏离感水平呈负相关。

3.3 脑卒中康复期患者社会疏离感影响因素 本文结果显示,患者年龄、学历水平、是否合并慢性疾病、肢体功能情况、创伤后成长水平是脑卒中康复期患者社会疏离感的影响因素。其中在年龄方面,患者年龄越大,其社会疏离感程度越高。分析其原因在于:一方面老年群体由于身体机体的不断退化,其认知、交流、行动等方面的能力均显著下降,增加了社会疏离感;另一方面,老年患者相较于中青年患者,其在罹患脑卒中后,其自我照护能力急剧下降,对于家人的关心陪伴的依赖性更高,但由于社会节奏的不断加快及家庭经济方面的压力,导致患者家属难以抽出更多的时间陪伴、照顾患者,使得患者内心孤独感不断上升[10]。在学历水平方面,小学/初中水平的患者社会疏离感最高,高中/中专次之,大专、大学及以上最低,与李永平等[11]的研究结果相似。分析其原因可能在于:患者文化水平越低,其认知水平相对局限,导致其获取疾病相关知识的渠道也相对更为封闭、也更少,使得其对于疾病发生的心理准备度更低,在疾病治疗过程中,更容易出现焦虑、恐惧等负性情绪,从而采取回避、消极等疾病应对方式[12]。在是否合并慢性疾病、肢体功能情况等方面,合并慢性疾病以及肢体功能障碍的患者其社会疏离感水平更高。其中合并慢性疾病、肢体功能障碍可导致患者治疗周期的延长,其生活自理能力受到更为严重的限制,因而其社会疏离感水平更高。

综上所述,脑卒中康复期患者社会疏离感处于较高水平,其创伤后成长水平与其社会疏离感密切相关,在临床中对于高龄、低学历、合并慢性疾病、存在肢体功能障碍的患者,护理人员需要格外重视。