静脉联合局部氨甲环酸给药对髋部骨折置换术围术期失血量及并发症的影响

2023-07-27许伟阳肖方烛陈永春福建省厦门市第五医院361000

许伟阳 肖方烛 陈永春 福建省厦门市第五医院 361000

髋部骨折由于股骨颈骨折移位明显,对股骨头内血液供应影响较大,常规内固定术术后易发生股骨头缺血性坏死,因此全髋关节置换术(Total hip arthroplasty,THA)成为该类患者主要治疗方式。随着医疗技术和器械的进步,THA已逐渐成熟,不仅可减少患者死亡率,而且能提升患者生活质量,但该术式操作较复杂,术中涉及骨创面无法自主收缩和闭合的血管,因此出血量较一般手术而言会更多[1]。为了控制术中出血量,避免机体受到损伤,同时避免因大量输血导致医院储血量匮乏,采用药物治疗以减少患者术中出血是非常必要的。氨甲环酸能够抑制纤溶酶产生纤溶现象,具有良好的止血作用,目前在关节置换术中使用广泛,术前15min静脉滴注是临床常见氨甲环酸给药方式,但多项研究表示,氨甲环酸不同给药途径发挥出的止血效果不同[2]。基于以上,本文旨在探究静脉联合局部氨甲环酸给药对髋部骨折置换术围术期失血量及并发症的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将我院骨科2020年2月—2021年2月收治的56例髋部骨折择期行THA治疗为观察对象。纳入标准:(1)经临床诊断,确诊为髋部骨折需行THA手术治疗;(2)神志清晰,能够配合治疗;(3)入组前凝血功能正常;(4)对本研究知情,并签署知情同意书。排除标准:(1)合并髋关节感染;(2)既往有髋部骨折史;(3)患有严重实质性器官疾病,如先天性心脏病、肾衰竭等;(4)近2个月内有抗凝药物使用史。按照随机数字表法分为静脉组和联合组,各28例。静脉组男12例,女16例,年龄60~75岁,平均年龄(68.37±5.48)岁。联合组男10例,女18例,年龄31~73岁,平均年龄(68.13±5.77)岁。两组性别、年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究已经过医院伦理委员会批准。

1.2 方法 患者取侧卧位,外展患侧下肢,固定患者盆骨,常规消毒后,采用硬膜外麻醉,铺好手术巾。手术入路为髋后外侧,切至皮下筋膜层,将臀大肌和阔筋膜切开,暴露出关节囊,十字法切开关节囊,截除股骨头,采用灭菌皮尺测量股骨头直径,采用髋臼磨锉对髋臼进行修整,根据患者的年龄、髋臼状况和股骨近端形态、骨质情况、骨缺损程度来挑选合适髋臼假体,外倾45°将其植入,确认压配牢固后,安装聚乙烯内衬。采用髓腔钻扩髓,根据之前测量的股骨头直径,安装合适的股骨头假体,复位,检查安装松紧度,最后放置引流管,缝合手术切口。静脉组经静脉给予氨甲环酸注射液(瑞阳制药股份有限公司,国药准字H37021992,0.25g/支):在手术15min前,将0.5g氨甲环酸与250ml 0.9%氯化钠注射液混合,静脉滴注。联合组在静脉组的基础上联合氨甲环酸局部给药:分3次局部给药,在修整髋臼时、扩髓时以及切口缝合前,于关节腔内注射0.4g氨甲环酸,最后一次注射完毕后需夹闭引流管1h。两组均连续治疗10d。

1.3 观察指标 (1)比较两组术中出血量和术后引流量。失血量=血容量×(术前细胞比容-术后第5天血细胞比容)+红细胞量;引流量通过放置引流管排出量进行记录。(2)在患者术前术后分别取空腹血液2ml,置于EDTA抗凝真空采血管后离心沉淀,比较红细胞压积(Hct),采集患者血液,采用血红蛋白分析仪利用光反射原理测定手术前后血红蛋白(Hb)水平,检测仪器为迈瑞BC7500。(3)取术前术后患者静脉血3ml,采用全自动生化分析仪比较两组活化的部分凝血活酶时间(APTT)以及D-二聚体,仪器为希斯美康的CS-5100。(4)采用酶联免疫吸附法测定血清白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子(TNF-α)水平,试剂盒来自Shanghai Enzyme Union Biotechnology Co., Ltd.。(5)比较两组术后血栓、恶心呕吐、视力模糊并发症发生情况。

2 结果

2.1 两组术中出血量和术后引流量比较 联合组术中出血量及术后总引流量显著少于静脉组(P<0.05),两组术后1d的引流量无明显差异(P>0.05),见表1。

表1 两组术中出血量和术后引流量比较

2.2 两组手术前后Hct和Hb变化比较 术前,两组患者Hct、Hb水平比较无显著差异(P>0.05)。两组术后Hct、Hb水平均呈明显下降趋势(P<0.05),但联合组术后1d、2d的Hct、Hb水平均显著高于静脉组(P<0.05),见表2。

表2 两组手术前后Hct和Hb变化比较

2.3 两组手术前后凝血功能水平比较 术前,两组患者APTT、D-二聚体水平比较无显著差异(P>0.05)。两组术后APTT、D-二聚体水平均呈明显上升趋势(P<0.05),且联合组术后1d、2d的APTT、D-二聚体水平均显著高于静脉组(P<0.05),见表3。

表3 两组手术前后APTT和D-二聚体变化比较

2.4 两组手术前后炎症因子水平比较 术前,两组患者IL-6、TNF-α水平比较无显著差异(P>0.05)。两组术后IL-6、TNF-α水平均呈明显上升趋势(P<0.05),且静脉组显著高于联合组(P<0.05),见表4。

表4 两组手术前后IL-6、TNF-α变化比较

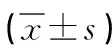

2.5 两组术后并发症发生情况比较 两组术后并发症发生率差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

表5 两组术后并发症发生情况比较[n(%)]

3 讨论

导致THA患者失血的因素较多,其中以静脉丛受损、骨松质渗血和纤溶系统被激活为主要因素[3]。氨甲环酸属于合成抗纤维蛋白溶解剂,在THA手术过程中,其能发挥竞争性抑制作用,对纤维酶原和纤维蛋白溶酶结合产生影响,阻止血块降解,从而发挥止血的作用[4]。本文中,联合组除静脉给予氨甲环酸外,还在修整髋臼时、扩髓时以及切口缝合前局部注射氨甲环酸,这三个时间点是THA手术过程中重要出血点,通过局部注射能够给予出血部位最大氨甲环酸浓度,有效抑制出血,从而减少出血量和引流量,故而联合组术中出血量和术后引流量明显少于静脉组,这与李鸿江等人[5]的研究结果相似。

Hct能够反映红细胞数量、大小、体积以及集合Hb含量,通过简单计算出红细胞平均值,可以对患者有无贫血做出判断;APTT能够反映凝血活性,而D-二聚体是人体内最简单的纤维蛋白降解产物,能够反映血液状态[6];而患者术中出血时血管内皮受损,IL-6、TNF-α表达增多。本文中,联合组术后Hct、Hb以及APTT、D-二聚体水平高于静脉组,IL-6、TNF-α水平低于静脉组,说明静脉联合局部给予氨甲环酸止血效果优于单纯静脉给药,究其原因在于:氨甲环酸作为氨基酸类抗纤溶药,化学结构与赖氨酸相似,静脉注射后能竞争性抑制纤维蛋白的赖氨酸与纤溶酶结合,从而抑制纤维蛋白凝块的裂解,增加D-二聚体水平,再进行局部注射,使得抗纤溶作用更明显,抗凝水平更显著,APTT水平升高。研究表明[7],患者出血与炎症因子IL-6、TNF-α有关,IL-6、TNF-α表达后会使得血液平衡被破坏,导致血管内皮因子异常表达,氨甲环酸改变患者血象,静脉和局部注射共同起到高效抗凝作用,减少患者术中出血,减缓炎症发展,抑制炎症因子表达,有学者表示,其还具有抗变态反应作用,可以在一定程度上抑制患者内血管渗透性[8]。另外D-二聚体高水平虽然说明联合给药止血效果而更好,但却存在血栓风险,然而本文对两组术后并发症发生情况进行了统计,结果显示,两组血栓等并发症发生率无明显差异,说明联合给药相对安全有效。笔者推测,可能是因为局部给药具有靶向性[9],局部药效吸收好,但全身吸收较少,因此不会增加术后并发症发生率。

综上所述,静脉联合局部氨甲环酸给药能减少THA患者失血量和引流量,且安全性较高。