江户时代的异国趣味:日本“南蘋派”研究

2023-07-25杨睿洁

杨睿洁

(南京艺术学院艺术研究院,江苏南京 210013)

日本桃山时代后的江户时代画坛,因桃山时代日本幕府御用的宫廷画派“狩野派”长期霸占着日本画坛,一味地墨守成规,民间逐渐心生厌倦。田能村竹田在《山中人饶舌•卷下》中所记:“铨画勾染工整,赋色浓艳,时升平日久,人渐厌雪舟、狩野二派,故一时悉称南蘋,翕然争趋矣。”随着日本幕府将长崎港口开放,促进中日两国经济贸易的同时,也带来了使长期处于狩野派固有风格的日本画坛感到新奇的画风,掀起了日本画坛的新风潮——清末来舶画人沈铨带来的“南蘋风”。

一、日本南蘋派的源起与传承

在日本江户时代兴起的南蘋派,不仅是日本的皇室贵族对其青睐有加,同时也深受日本大众所喜爱,在当时的日本画坛中有着举足轻重的地位,门下弟子遍布日本各地,影响深远,成了日本美术史上不可忽视的一节。而它的产生与1731年的清末画人沈铨的到来以及唐通事熊婓这二人离不开关系。

1.清末来舶画人沈铨传授画艺

沈铨(1682-1762),字衡之、衡斋,号南蘋。浙江吴兴(现湖州市德清县新市镇)人,善作花鸟兽画。幼时家境贫寒,随父学习扎纸花、纸冥屋等手工艺,在十二三岁时由于经常跟随父亲往返浙平湖贩卖绵绸,被当时在平湖有“仙笔”之称的胡湄所吸引,便在其父的帮助下跟随胡湄改学绘画,成为胡湄的入室弟子。不仅如此,在师从胡湄的绘画基础上,多有临摹宋代黄家画派以及明代吕纪、林良的作品,善画花鸟、鱼虫、走兽,工整细致、赋色浓艳,画风富丽繁缛,精致严谨,造型生动形象。有明代院体画气韵,同时遥承宋代院体之意,形神兼备。例如沈铨1716年所作的《雪梅群兔图》画面中呈V字形交叉的构图,左右高低的山坡以及Z字形的清泉都与明代吕纪的《梅茶稚雀图》中的构图方式极为相似。

再看沈铨1721年作的《梅花绶带图》中对绶带鸟、梅花以及树枝都进行了精雕细琢的刻画,用笔工整,一丝不苟,可见有北宋黄筌之意。画中题款为“南蘋沈铨法吕指挥笔”,无疑告诉观者其效法吕纪。

最后,从沈铨的画题来看大多都是以鹤、鹿、马、猴和花叶相结合,这些大多都带有吉祥的寓意,上述的《梅花绶带图》便有着“双雀登梅”的吉祥寓意。综上来看,沈铨的绘画观念大致可归结为三点:(1)讲究画面结构;(2)注重物象的逼真;(3)吉祥寓意的主题。

沈铨能够渡日还要得益于当时中日双方的政策。中日之间虽早在唐宋时期就有海上的贸易往来,大量的中国文化传播进入日本,并深受日本皇室乃至民众的喜爱,但在日本闭关锁国的政策下,中日的文化交流大门渐渐被封闭。而日本从丰臣秀吉时代开始,由于基督教徒的思想渗透,出台了禁止基督教的政策。但是,基督教徒在日本传教的同时,也有与日本进行贸易的目的。由于考虑到巨大的利益,以及因为基督教的渗透而烦恼的幕府,到了宽永年间(1636年),提出了谋求禁教和贸易统一振兴的终极政策,日本长崎被指定为荷兰和中国的许可船可以入港的日本唯一窗口。同时,在1685年,清政府废除了《迁海令》,颁布了允许民众出海经商的《展海令》,促进经济发展的同时,中日文化交流的大门又逐渐打开。在中日双方政策的合力下,沈铨于1731年12月3日乘坐37号中国南京船,由浙江普陀山起航至日本长崎入境。在《长崎实录大成》中有“画工,沈南蘋”的记载[1]。沈铨到达长崎后入住日本的唐领事馆,开始了不到两年的在日传授中国花鸟画技法的生活,直到1733年9月18日乘船归国。

2.唐通事熊斐传承画艺

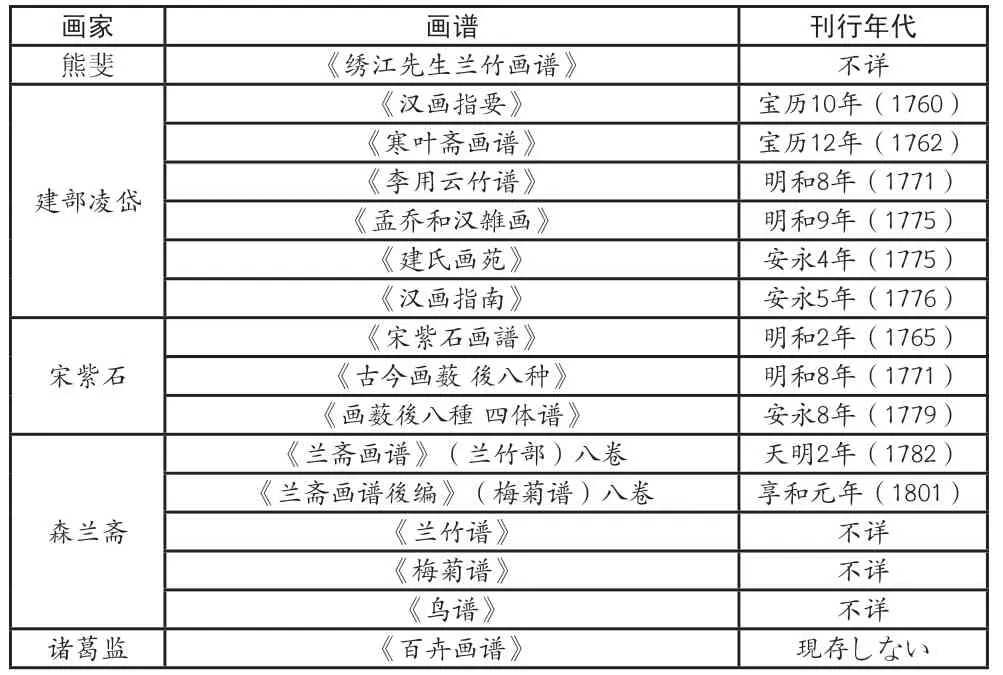

熊斐(1712-1772)字淇瞻,号绣江。熊斐本名为神代彦之进,据说其是早期渡日中国人熊氏的后裔,因在自己的画作中使用了原来的旧姓熊,便以中国风格记录为熊斐。由于熊斐是沈铨在日期间唯一亲传的弟子,得以在日本远近闻名,沈铨的绘画技法和观念也因为熊斐在日本的推广而受到日本民间的追捧。熊斐最初是在唐绘目利(担任专门对通过海上贸易而来的中国绘画作品进行鉴别一职的人)渡边秀石学习日本画,祖上代代经营唐通事一职,熊斐于1731年12月14日成了“唐馆”内的见习通事领事,渡边将熊斐引荐给沈铨担任其在日期间的唐通事一职,并在此期间沈铨将自己的绘画技法传授给了熊婓。沈铨归国后再次派遣自己的弟子高乾来日对熊斐的画业进行了长达3年的教导,同时沈铨的画作仍不断地输入日本,以致当时希望能够自学和欣赏沈铨画作特意到访长崎的,不少都成了熊斐门下的弟子。其中最为出名的有第三代南蘋派门人宋紫石、森兰斋、鹤亭、黑川龟玉、诸葛监等人。

熊婓的门人森兰斋在《绣江先生小传》中记述道:“吾师其法授门人,初以墨兰,兼以墨竹,是即南蘋先生所传,夫画兰,笔法最多具诸画法,故熟兰时诸画法学尤易通,以是兰为诸学之门。”[2]这一方法在后来成了南蘋派的教学方法之一,使得画谱也成了南蘋派内的教科书。此教科书中既有《芥子园画传》等一般的画谱,也有收录了沈铨、熊婓、宋紫石以及森兰斋自己的绘画作品,作为独立的画谱教科书制作而成,分别为《宋紫石画谱》以及《森兰斋画谱》。由于画谱的传承,沈铨的绘画特征,精致的笔法、鲜艳的色彩以及写实的绘画观念稳定地被历代南蘋派门人所继承。

南蘋派发行画谱表[3]

江户时代中期的南蘋派可谓是名声大噪,人才济济,是当时长崎的三大画派之首,同时也为后来的日本绘画史留下了不可磨灭的一笔。

二、日本南蘋派的传播与影响

随着印刷技术逐渐发达以及书籍的普及,南蘋派的画谱被发行到日本的各个地区,同时对南蘋派的传承也起到了很大的作用,各地衍生出了南蘋风的画塾以及自学画谱并自诩为南蘋派门人的画师,使南蘋派犹如雨后春笋一般扩展到了整个日本画坛。

1.席卷日本的“南蘋风”

长崎地区的熊婓、森兰斋为中心,其中江户地区的队伍尤为著名,代表画师有宋紫石、诸葛监等人。宋紫石在长崎学艺后移居江户,与分布在日本各地的南蘋流画人建立起了文人之间的交流圈,南蘋风也因此被广泛传播。宋紫石于明和二年回到东京后,恰巧在日本桥紧邻着著名的兰学家杉田玄白,进过玄白又与平贺源内结识,为平贺源内的《物类品骘》绘制插图,宋紫石也从平贺源内处获得《动物图谱》。从指导秋田兰画的平贺源内与宋紫石有过接触,以及秋田兰画领头人之一的小田野直武与平贺源内也有过会面等,这些人物关系都可以说明南蘋风的传播。在上方地区与江户地区中,建立了各种各样对南蘋风关注的文人交流圈子,而文人画师之间紧密联系的交流圈也就是南蘋风传播的原动力。

同时南蘋派也被当时处于统治地位的武家所关注,不仅沈铨的画作深受德川吉宗将军的喜爱,宋紫石同样也侍奉过姬路藩主酒井家,从大阪进入江户的森兰斋成为德川家的御用画师,可以见出南蘋派在日本各地输出的同时,也深深地植根于藩主和幕府要人之中。

2.“南蘋风”带来的间接影响力

如上所述,南蘋派的发展来到江户时代中期,由于南蘋派的画风深受各地的大名以及高位武士的喜爱,大肆出资购买南蘋风的作品,因此南蘋派的画谱多次的印刊发行,从而将南蘋派的影响范围进一步扩大,从幕府到市井文人都十分中意南蘋风的作品。其中不乏虽不是南蘋派门人,却也积极接受并学习南蘋派绘画风格,将其融入自己的画作,形成其独有的风格。

首先是日本著名的俳句诗人与谢芜村(1716-1783),地位也仅次于松伟芭蕉,但在其生前反而被视为日本“南画”(即文人画)画派的画家。与谢芜村在四五十岁时,经常引入南蘋派的作品,并学习南蘋派的画风,将其画风画法融入自己的作品之中。在与谢芜村1758年左右创作的《牧马图》中便有“马拟南蘋,人用自家”的款记,毫不避讳的表明马的画法是模仿的当时流行的南蘋派画法。其画面中呈Z字形的斜坡也与南蘋派所继承下来的沈铨的图示结构几乎一致,同时,描绘马的轮廓线和尾线的画法也同样是南蘋派画法。然而,画面中的树木几乎没有线条的质感,这却与日本“南画”的画风特征相似,可以看出与谢芜村不仅有学习南蘋派的画法,而且通过与自身的绘画风格相融合,从而形成了其个人特征。

其次,日本写实画派“圆山四条派”的创始人圆山应举(1733-1795),同样潜心钻研过南蘋派的绘画技巧,被称为日本的“近代绘画之祖”。早期学习日本幕府御用画派“狩野派”绘画,后随着西洋画的传入,圆山应举开始进行带有透视和明暗关系的“眼镜绘”创作,同时将南蘋派的写实技巧一并融入画作当中。其中有《青鹦哥图》是以沈铨的画作为摹本绘制而成的,构图样式以及画中所使用的没骨法与南蘋派风格特征如出一辙。

最后,到了江户时代中后期南蘋派对日本画坛的影响仍然在继续,除了与谢芜村与圆山应举之外,还影响了作为日本皇室御用画派“狩野派”的狩野养信。其所作的《群鹿群鹤图屏风》是根据沈铨的《鹿鹤图屏风》进行摹写绘制而成,图式几乎是一模一样的。据说是应日本最高统治者德川家要求所作[4],可见南蘋风格的作品依然受到当时日本皇室贵族的青睐。

日本画坛到十九世纪初,即使西洋画与一同盛行的西洋文化一起,在日本的画坛上取得了中心位置,日本画的地位逐渐被取代,但也仍能在各个画派的作品中见到南蘋派画风的影子,可见南蘋派对日本的影响深入且长远。

三、日本南蘋派形成及其影响成因

沈铨归国后其画风与技法被日本画师迅速地接受形成南蘋派,并被推广至整个日本画坛,并对江户中期的日本“南画”“圆山四条派”以及江户末期的浮世绘都产生了一定的影响。而南蘋派为何会对日本画坛产生如此深远的影响,都可以归结为以下原因:

沈铨的绘画传入日本时,正是处于桃山时代向江户时代过渡的时期。在此之前,日本画坛一直长期处于专门为封建贵族创作的“狩野派”“土佐派”所主导的粉本主义下,百年来坚守着一成不变的题材、形制以及创作手法,逐渐刻板的程式化绘画创作让日本画坛以及人们早已感到审美疲劳。而沈铨到来带来了日本画坛近年来鲜少有过的紧凑的布局和画面精细富丽,设色浓艳,线条工整,画题浅显易懂的画作,颠覆了长期浸泡在受中国宋代水墨画影响而来的人们的固有印象,打破了日本画坛百年的僵局。再者,日本画本就是不断地吸收中国绘画艺术发展起来的,包括画学画论也与中国画论有着千丝万缕的联系,不论是桃山时代的狩野派还是江户时代早期的琳派都无法脱离中国绘画对他们的影响,因此日本画人在刚接触沈画时也能够迅速地接受其画风画法。

前文说到18世纪初的日本幕府为保住经济利益同时抵制西方基督教思想的入侵,开放长崎地区作为开放贸易的港口,接受中国以及荷兰的船只入港。因此荷兰船只的入境,同样也带来了西方的先进的科技与知识。例如解剖学、博物学以及写实风格的西洋画,促使日本画人开始意识到绘画作品对客观事物真实再现的功能。除此之外,日本的古学派和古医派当时正兴起实学的思想,积极发扬“格物致知”的求实精神,使日本的知识分子开始投入求真务实,经世致用的实务之中。这些都为南蘋派的形成与传播打下了一定的基础。

其次,享保时期(1716-1735)以来日本经济得到了长足的发展,文化中心转移到江户,以“町人”为称的工商业者获得了大量的财富,市民阶层逐渐壮大,享乐的氛围开始变得浓厚起来,装饰性商品更多地面向市民阶层。南蘋派的题材大多以吉祥寓意的马、鹤、虎、鹿、竹、梅等为画题,充满了世俗精神,既符合武士阶层的审美趣味,同时又很好地迎合了当时日本市民阶层的时代精神。[5]

再次,南蘋派专攻花鸟绘画,从沈画中继承而来的对客观事物细致入微的观照,与深深植根在日本民族精神中的“物哀”“幽玄”的审美思想相契合。南蘋派的绘画作品很容易牵动人们心中对世间万物无限的关怀与思绪,对客观事物敏锐的感受力,同时日本画人及其欣赏者的生活气息浓厚、色彩艳丽、装饰性强的审美追求都可以在南蘋风的画作中实现。

最后,由于南蘋派不仅受到皇室贵族的关注,下至地方商户都争相收藏南蘋风的画作,市场需求不断增加的同时,大批的职业画家不得不迎合大众审美将南蘋派的风格融入自己的作品,从而获得盈利。因此南蘋派的发扬也将是历史必然。