黄淮海地区(南片)夏大豆产量与农艺性状关系的分析

2023-07-21牛永锋陈亚光王凤菊杨雨阳徐淑霞

牛永锋 昝 凯 陈亚光 王凤菊 杨雨阳 牛 静 徐淑霞

(安阳市农业科学院/河南省优质大豆改良工程技术研究中心 河南 安阳 455000)

当前大多育种家在大豆育种中都十分关心产量表现, 但大豆产量是一个受多基因控制的遗传力很低的数量性状, 仅依据品系在特定条件下的产量高低进行筛选具有很大的盲目性和不确定性,因此在大豆育种中通过与产量紧密相关且遗传力高的性状进行筛选是一个更加容易实现育种目标的方法。

大豆产量与主要性状的关系是许多大豆育种工作者关注的重要课题,并就此进行了大量研究,但由于研究方法、试验对象及试验环境等条件的不同,这些学者的研究结果各有不同。 韩秉进等[1]的研究表明,肥料是影响产量性状的重要因素,3 粒荚数、4 粒荚数、有效荚数、每荚粒数、结荚节位等5 个性状是大豆产量的主导因子;张海燕等[2]的研究表明,大豆产量与主要数量性状的关联度大小依次为单株粒数、株高、单株荚数、百粒重、节数、单株粒重和分枝数;石惠等[3]的研究表明,产量与单株荚数、每荚粒数和单株粒重密切相关;郝瑞莲等[4]的研究表明,单株粒重对产量的影响最大, 生育期、 百粒重、 株高等作用较大, 其次为单株荚数和每荚粒数, 有效分枝的影响较小。 王秋玲等[5]、程亮[6]、陈学珍等[7]、刘歆等[8]也对大豆产量与农艺性状的关系进行了较多研究,但这类研究大多仅限于产量与农艺性状的关系,对与产量紧密相关的农艺性状相互间的关系研究报道较少。

本研究拟通过相关性分析、 回归分析找到与产量紧密相关的综合农艺性状, 并利用灰色关联分析法分析该性状与其他表型性状间的关系, 旨在为黄淮海地区高产大豆新品种的选育提供较直观的筛选和鉴定表型标记。

1 材料与方法

1.1 试验材料及数据来源

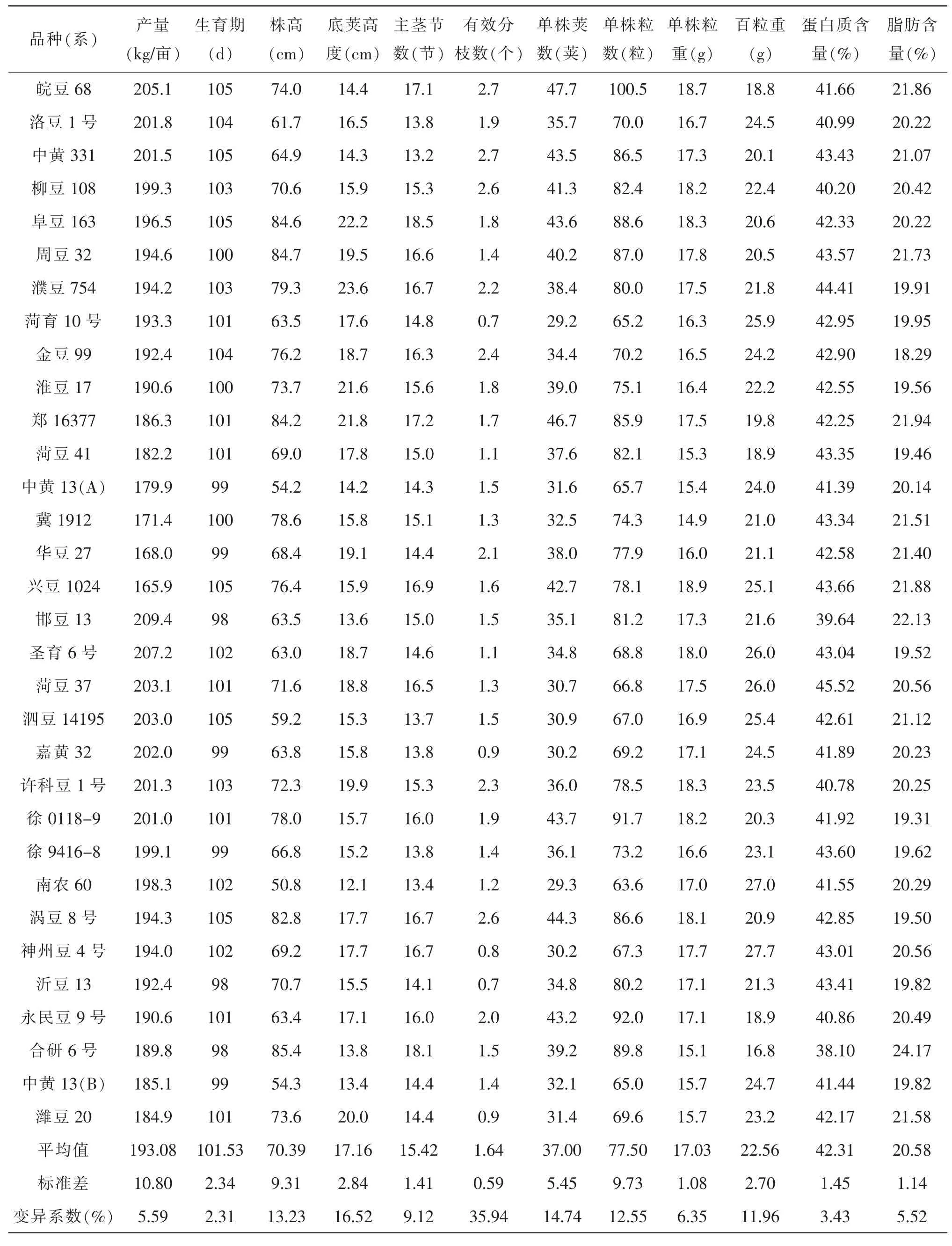

本文数据取自2021 年国家黄淮海地区 (南片)夏大豆品种试验总结。 因国家黄淮海地区(南片)夏大豆区域试验包含A、B 两组试验,为便于统计分析,将A、B 两组试验数据作合并分析处理。 2021 年国家黄淮海南片夏大豆区试中参试品种含A、B 两组对照在内共32 个(表1)。

表1 参试品种(系)农艺性状原始数据

1.2 试验设计

试验采用完全随机区组设计,3 次重复,6 行区,行长6 m,行距0.5 m,计产面积12 m2。

1.3 农艺性状调查

农艺性状调查按照 《国家大豆品种区域试验调查项目及标准》进行,在生育期内,调查产量(X0)、生育期(X1)、株高(X2)、底荚高度(X3)、主茎节数(X4)、有效分枝数(X5)、单株荚数(X6)、单株粒数(X7)、单株粒重(X8)、百粒重(X9)、粗蛋白含量(X10)、粗脂肪含量(X11)等12 个性状。

1.4 统计分析

利用Excel 2013 进行数据的整理和相关性分析,SPSS 20.0 进行产量和主要性状的回归分析和原始数据的标准化, 根据以下公式计算产量与农艺性状的灰色关联度r。

式中,X0(k)为参考数列标准化后的值;Xij(k)为第i 个参试品种第j 个性状标准化后的值;ρ 为分辨系数,常取0.5;k 为性状数(i=1~32,j=1~11,k=1~10)。

2 结果与分析

2.1 不同大豆品种(系)的性状变异特征

由表1 可知,参试大豆品种(系)的主要性状变异系数存在一定差异,考察的12 个性状中,生育期变异系数最小,为2.31%,株高、底荚高度、主茎节数和有效分枝等与株型有关的性状变异系数在9.12%~35.94%,平均变异系数为18.70%,其中有效分枝的变异系数最大(35.94%),主茎节数的最小(9.12%)。 产量构成因素中单株荚数、单株粒数、单株粒重和百粒重变异系数在6.35%~14.74%, 平均变异系数为11.40%, 其中单株粒重的最小 (6.35%), 单株荚数的最大(14.74%)。 粗蛋白含量(3.43%)和脂肪含量(5.52%)等品质性状的变异系数均较小。 产量的变异系数为5.59%,说明参试品种(系)的产量差异不大。以上分析表明32 份参试品种(系)的遗传多样性水平较高,有效分枝数、株高、底荚高度、单株荚数、单株粒数、百粒重等性状还有一定改良空间,开展品质育种仍需进一步挖掘相关种质资源。

2.2 主要性状的相关性分析

对32 个参试大豆品种(系)的12 个性状进行相关性分析, 结果表明每个性状均与其他某个或多个性状间存在显著相关性。 由表2 可知,产量与单株粒重呈显著正相关, 说明提高单株粒重可有效提高产量;单株粒重与生育期、单株荚数呈极显著正相关,与主茎节数、有效分枝数、单株粒数呈显著正相关,因此黄淮海地区大豆育种单位可因地制宜提高单株荚数、单株粒数、主茎节数和有效分枝数,促进单株粒重的提高,从而有效提高产量。 百粒重与株高、单株荚数和单株粒数呈极显著负相关,与主茎节数、有效分枝数显著负相关, 说明选育大粒高产品种存在一定难度;粗蛋白含量和脂肪含量呈显著负相关,说明选育蛋脂双高品种难度也较大。

表2 参试品种(系)主要性状的相关性分析

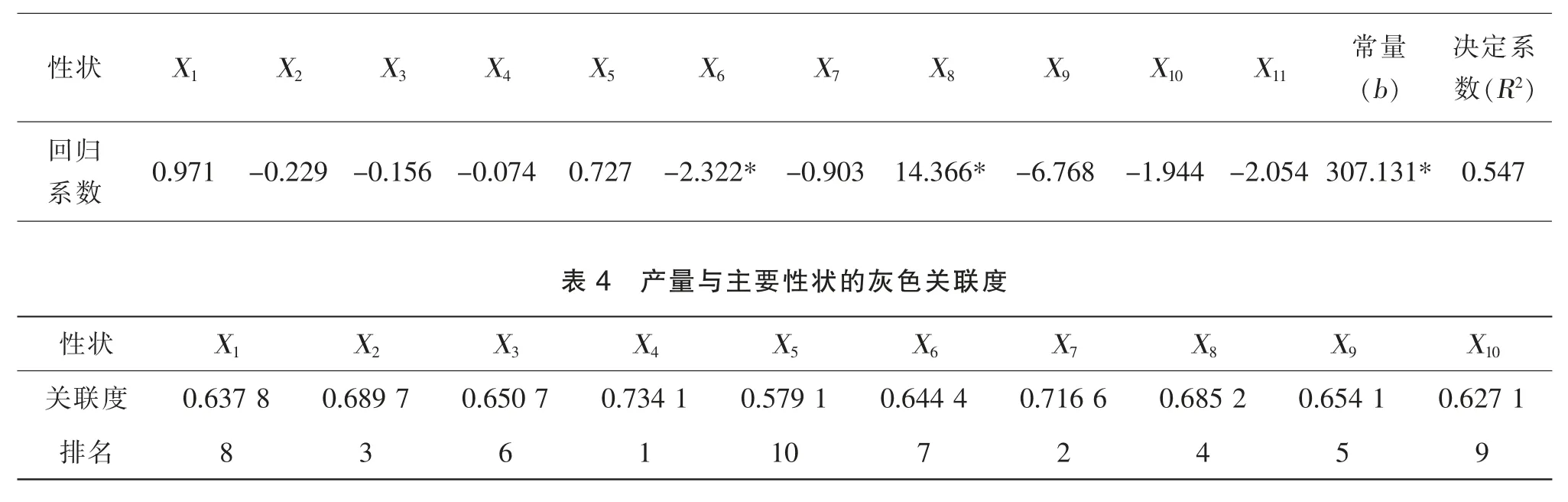

2.3 产量与主要性状的回归分析

由参试品种(系)的产量与农艺性状的回归系数可知(表3),生育期、有效分枝数和单株粒重与产量间存在正向线性关系, 其中单株粒重与产量的线性关系达显著水平。 其他性状均与产量表现出负向线性关系, 其中单株荚数与产量的线性关系达显著水平。 由此可知,在考察的农艺性状中单株粒重对提高大豆产量的作用较显著。

表3 产量与主要性状的回归系数

2.4 灰色关联度分析

为明确单株粒重与其他农艺性状的关系, 将原始数据标准化后以单株粒重(X8)为参考数列,根据灰色关联度公式计算参试大豆品种(系)农艺性状与单株粒重的关联度(表4)。 由表4 可知,参试品种(系)10 个主要性状与单株粒重关联度的顺序为主茎节数>单株粒数>株高>百粒重>粗蛋白含量>底荚高度>单株荚数>生育期>脂肪含量>有效分枝数。 关联度越大, 则该性状对单株粒重的影响越大, 反之则影响越小, 主茎节数和单株粒数与单株粒重的关联度均>0.7, 表明上述2 个性状对单株粒重的影响最大,因此在黄淮海南片地区应注意筛选适宜的主茎节数和单株粒数,促进单株粒重的提高。

3 讨论与结论

3.1 讨论

性状的变异系数可在一定程度上反映作物的遗传多样性。 本研究对32 份大豆品种(系)的12 个主要性状进行统计分析,结果表明,考察的性状均存在不同程度的遗传变异, 说明黄淮海南片大豆种质资源类型较丰富。 在株型要素(株高、底荚高度、有效分枝数、主茎节数)、产量构成要素(单株荚数、单株粒数、单株粒重、百粒重)、品质要素(粗蛋白含量、脂肪含量)和生育期等与产量有关的不同类别要素中,株型要素的平均变异系数最大, 为18.70%, 其中有效分枝变异系数最大 (35.94%), 其次为底荚高度(16.52%)和株高(13.23%),主茎节数最小(9.12%),说明当前育种家对大豆的株型特征关注点不尽相同,这也是黄淮海地区(南片)在不同大豆品种产量相差不大的情况下突出品种特色的一个重要突破点。 在本研究中,虽然株型要素和产量构成要素变异系数较大,但产量的变异系数仅为5.59%,可以看出当前黄淮海南片地区的大豆品种(系)在综合协调大豆各类性状以实现高产育种方面仍需不断探索。

相关性分析和回归分析表明产量与单株粒重呈显著正相关, 说明提高单株粒重对促进产量的提高有重要作用。 单株粒重由单株粒数和百粒重构成,汪宝卿等[9]的研究表明,单株粒重的增加主要依赖单株粒数的增加,百粒重对单株粒重有重要贡献。 本研究利用灰色关联度法探究了单株粒重与大豆主要性状的关系, 结果表明, 10 个主要性状与单株粒重关联度的顺序为主茎节数>单株粒数>株高>百粒重>粗蛋白含量>底荚高度>单株荚数>生育期>脂肪含量>有效分枝数,单株粒数和百粒重与单株粒重关系紧密,这与汪宝卿等的研究结果一致,申忠宝等[10]的研究也有相似结论。 需要指出的是, 本研究中主茎节数和株高与单株粒重的关联度也较高, 其中主茎节数与单株粒重的关联度最高, 而主茎节数与株高呈极显著正相关, 说明株高对单株粒重也有重要影响。 有研究表明株高与产量关系密切, 其通过生育期、 有效分枝数等农艺性状对产量的间接效应影响产量[11],本研究中株高的变异系数为13.23%, 说明当前育种家对黄淮海南片地区合理的大豆株高仍存在较大的认知差异, 在育种过程中如何把握和平衡株高及其相关要素与单株粒重的关系仍需要不断探索。

大豆产量的形成是多因素相互作用的结果,本研究中虽然明确了单株粒重的提高对产量有积极的促进作用, 但在实际的田间育种工作中单株粒重是一个较难从大豆表型直观判断的综合性状指标,其实际上由单株荚数、每荚粒数和百粒重等表观指标决定, 但本研究中的回归分析表明单株荚数与产量存在显著的负向线性关系, 灰色关联度分析表明单株荚数和百粒重与单株粒重关联度分别为0.644 4 和0.685 2,表明在育种中应注意将单株荚数控制在合理范围内, 同时尽可能提高每荚粒数和百粒重。

3.2 结论

本研究通过对32 份黄淮海南片地区大豆品种(系)的产量和农艺性状的综合分析,明确了单株粒重与产量间存在显著的正相关关系, 提高单株粒重可以有效提高产量。 灰色关联度分析结果表明,主茎节数、单株粒数、株高和百粒重与单株粒重的关联度较高, 在育种过程中应注意把握和平衡以上4 个性状的筛选,将株高控制在适宜机械化收获的范围内,促进单株粒重和产量的提高。