小学语文革命传统教育类课文“问题驱动式”教学实践策略

2023-07-21覃世柏

覃世柏

【摘 要】小学语文革命传统教育类课文的教学容易出现本体要素与人文要素无法有效统一,甚至出现学科本体要素弱化或被取代的现象。紧扣本体要素,在核心问题下设计问题串,以自主探究、问题解决推进学生的语文学习活动,能有效发挥学生学习主体性,提高学生的深度学习能力。

【关键词】小学语文 革命传统类课文 “问题驱动式”教学

统编教材共编排了40余篇革命传统类课文。《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出:“通过语文学习……继承和弘扬……革命文化……。”[1]但在实际教学操作中,执教者往往更侧重于把握强烈的思想感情,关注学生思想精神层面的升华,而忽视学生语言文字运用能力的培养,一定程度上淡化了语文学科特色,导致此类课文的教学更像道德与法治。此外,由于此类课文时空跨度大,距离学生的实际生活久远,小学生阅历感知、知识范围及生活经验等各方面都有局限,难以联系实际对文本内容进行理解。

“问题驱动式”教学设计指向学生高阶思维发展的“核心问题”或者“主问题”,课堂板块结构清晰,教学始终围绕核心问题展开,学生自主参与度强,可以在品读感悟中实现自我建构。因此,采用“问题驱动式”教学,以教材为载体,既可以适应学生知识性学习的需求,同时又能引导学生感受革命传统精神,实现语文学科工具性与人文性的和谐统一。

一、把握教学本体要素,凝练核心问题

吴忠豪教授在《语文本体性教学内容研究》中指出,“依据语文课程功能,我们可以把语文课程的教学内容大致划分成两个大类:本体性教学内容和非本体性教学内容。本体性教学内容包括语文知识、语文策略(方法)和语文技能”[2]。执教者要充分研读教材,在与“文本、编者、课标”的多重对话中,找准教学方向,确定好教学内容,有效抓住语文教学本体性内容展开教学,避免革命传统类课文教学过虚的现象。例如,四年级上《为中华之崛起而读书》一课,通过对课后习题“默读课文,想想课文讲了哪几件事,再连起来说说课文的主要内容”的研究,不难发现,本文要落实的最重要的本体性教学内容就是培养学生读懂叙述多件事的文章的能力。又如,五年级上《圆明园的毁灭》一课,从课后习题二“课文题目是‘圆明园的毁灭,作者为什么用那么多笔墨写圆明园昔日的辉煌?和同学交流你的想法”中不难发现,本文的本体性教学内容是培养学生领会并掌握铺垫的写作手法。

“问题驱动式”教学实践中,执教者要结合课文特点、课后习题、单元导语、文中提示语、学习园地等确定本体性教学内容,凝练出和语文要素相一致的核心问题,并以此问题驱动学生的学习活动。因此,《为中华之崛起而读书》的核心问题就可以是“你有什么好办法读懂叙述多件事的文章?”;《圆明园的毁灭》可以凝练的核心问题是“怎样用铺垫的手法表达你的情感呢?”。

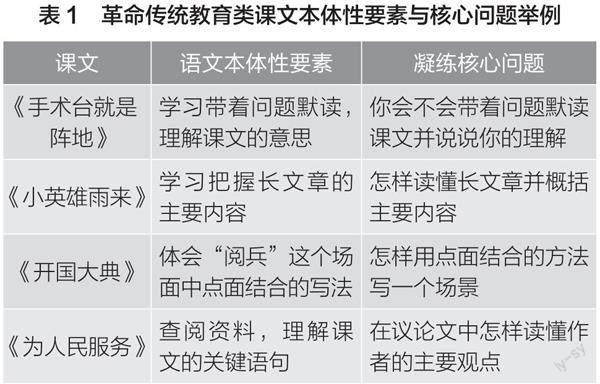

执教者要充分认识到,在基于核心問题驱动学生的语文学习活动中,学生是主动的探究者、学习者、发现者,核心问题应指向学生学习语文的知识、策略、技能(见表1),不能眉毛胡子一把抓,要一心一意做好一件事,做到“一课凝练一个问题”“一课解决一个核心问题”。

二、搭建问题支架,助力学生自主学习

以“核心问题”驱动学生的课堂学习活动,能有效避免教师提出“细、碎、浅、多、杂”的问题。围绕着核心问题,进一步设计两到三个问题组成的问题串,并在问题串下面搭建学习支架,能给学生提供一些开展学习活动的提示、策略、方法。例如,《为中华之崛起而读书》的核心问题“你有什么好办法读懂叙述多件事的文章?”可以分解成由两个问题组成的问题串:①谁在什么地方、做什么?②你能将这几件事连起来说一说吗?

在问题串下搭建支架,支架的形式可以是表格式、思维导图式、填空式等,这些支架让学生的思维呈现看得见。例如,《为中华之崛起而读书》可以搭建表格式支架(见表2)。有了问题串和相匹配的支架,学生就能自主、协同开展探究学习,教师就不会满堂问、满堂灌,学生的自主品读、理解感悟、探究发现就得到很好的落实。

又如,五年级上《梅花魂》一课的核心问题是“作者是怎样表达外祖父思念祖国之情的?”依据该核心问题可以设计问题串:①课文讲了哪几件跟梅花相关的事情?你能用小标题概括出来吗?②文中哪些语句是叙事的,哪些是抒情的?在核心问题、问题串下,搭建如下的表格支架(见表3)。

通过对表2、表3的比较,我们不难发现,“问题驱动式”教学中,核心问题与问题串、学习支架之间的关系有几个突出的特点:关联、聚焦、一致。基于核心问题分解出来的问题串,实际上是将核心问题的达成过程分解、分步成若干个相关联的动作,这些动作始终聚焦解决核心问题,学习支架的搭建呈现了学生解决核心问题的思维方式以及自主探究的过程。

三、基于大单元视角,大胆推进整合教学

核心素养导向下的大单元视角,要求教师选择有利于培养学科核心素养的教学内容和情境素材,制订学习目标、选择学科内容、设计学习活动、开展课堂教学,使学科核心素养具体化。大单元不是强调跨学科、跨学段、综合性的大单元,而是指基于学科核心素养、学生认知规律和学科知识逻辑体系建构的最小的学科教学单位,大单元视角体现在对学科教学单元内容进行的二度开发和整体设计。整合,《现代汉语词典》(第7版)解释为:通过整顿、协调重新组合。就语文教学而言,整合教学是由一而三、反三归一的过程,即从某一文本、某一语文要素出发,连接具有同类语文要素的另一个或者多个文本组合成一类。然后通过对这一类文本的比较、品鉴、探究,得出规律、掌握方法、形成共识。

例如,六年级上《桥》,可以与五年级下《军神》及该课阅读链接《丰碑》进行整合,整合的依据是这三篇文章有相似的特别的结构:结局既意外又感人,与结局相关的线索在文中都能找到。因此,基于大单元的视角,可以将这样结构相似、有着同一语文要素、在不同册次的文章整合在一起进行教学,让学生在这样的大主题中借助学习支架(见表4)进行比较阅读、自主建构并发现规律,根据结局寻找线索。

四、提供问题解决,有效实现迁移运用

迁移与运用是深度学习的五个特征之一[3],也就是说,没有迁移与运用的学习,就不是深度学习。迁移是经验的扩展与提升,运用是将内化的知识外显化、操作化,也是将间接经验直接化,将符号转化为实体,从抽象到具体的过程,是知识活化的标志,也是学生学习成果的体现,迁移和运用发展的是学生的综合实践能力。“问题驱动式”教学最终的落脚点,是培养学生解决语文问题的能力,简言之,就是学生经历了问题驱动、问题探究之后,会不会将学到的方法,运用到听、说、读、写的语文实践活动中去,形成解决语文问题的能力。例如,学习了《为中华之崛起而读书》之后,学生掌握了依据地点变化概括描写多件事文章主要内容的方法,为检验对这个方法掌握得怎么样,教师可以找一篇类似的文章给学生小试牛刀练练手。与该文同单元的“阅读链接”中《难忘的一课》就是很好的材料,这篇课文叙述了几件事,涉及多个地点。为了检测学生能否自觉使用掌握的方法读懂这篇文章,执教者可以使用测试支架(见表5)。

又如,学习了六年级下《十六年前的回忆》,学生明白了不同的人物角色,有着不同的神态、语言、动作、心理等,这样多角度去刻画的人物更立体、更丰满。学生是否能掌握并运用这样的方法去塑造一个立体的人呢?执教者可以设计一个情境:圆圆的爸爸是一名生活中疼爱妻子、孝顺父母,工作上服从安排、尽职尽责、处处为病人着想的急诊科医生。这一天是年三十,爸爸突然接到出诊电话,在这样的紧急情况下,爸爸会有哪些动作、神态?与家人之间又会有什么样的对话呢?让学生借助迁移运用的表格支架(见表6)去构思并写一写。

五、丰富教学形式,充分发挥教材育人价值

革命传统教育题材课文有很强的思想性,又因年代背景比较久远,学生难以产生情感上的共鸣,增加了教师的教学难度。为了在教学中打破这种年代的隔膜,执教者要引导学生查找资料进行教学补充[4]。通过资料的呈现和教学活动的设计,执教者把学生带到当时的情境中,通过历史和现实交织、对话,让学生感悟革命精神,从而发挥教材的育人价值(见表7)。

学生在学习中发现问题,根据问题去查找相关的资料并加以运用,可以加深对课文的理解。多种形式的实践活动,如制作手抄报、小小演讲会、故事会等,又可以加深学生对时代的理解,拉近学生与革命年代的距离,加强情感体验。

要想充分发挥革命传统教育类课文的育人价值,不应停留在查阅资料,更重要的是“用语文的手段解决语文的问题”。也就是教学要注重以读为主,特别要重视学生的有声朗读[5]。如《金色的鱼钩》是一篇回忆录。课文叙事完整,线索清楚,对人物的刻画尤为突出:描写老班长的语言,朴实而真挚;描写行动,细腻而深刻;描写形象,生动而逼真。文章的字里行间,饱蕴着丰富的思想感情,读来催人泪下,感人至深。做这类课文的教学时,执教者要善于抓住文本中的提示语,指导学生边朗读边想象画面,借助声音还原真实的情境,在朗读中加深体验,从而升华情感认知。如“他摸了摸嘴,好像回味似的说……”“我觉得好像有万根钢针扎着喉管,失声喊起来……”“老班长猛抬起头,看见我目不转睛地看着他手里的搪瓷碗,就支吾著说……”“老班长……轻声说……”“他抬起头……用低沉的声音说……”,这些语句中带点的词语是非常好的提示语,抓住这些提示语,用有声朗读真实再现当时的情景,能给学生如临其境的感觉。

笔者在多年的实践研究中发现,贯穿语文教学始终的是语文的本体要素,这是语文课程的立课之本。思想、情感、审美、教育和思维训练这些非本体性教学内容都应该在完成语文课程本体性教学内容的过程中实现。换句话说,本体性教学内容与非本体性教学内容在语文课程中不应是割裂的,而应是融合的。对于革命传统教育类课文,教师要立足于语文学科文道统一的学科特质,把落实语文要素与传统革命、文化教育三者有机统一起来,也就是把语文学科本体要素与人文要素进行融合。要做好融合,教师就要吃纲扣本,找准年段目标,多角度、多层面提高教材解读能力,找准教学的起点和终点,并依此定好一线—达成目标的路线。这样,我们就能做好“立德树人”与“本体要素”的落实工作了。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2022:4.

[2] 吴忠豪.语文本体性教学内容研究[J].语文建设,2014(34):16-21.

[3] 刘建平.基于深度学习的教学改革实践探索[J].新课程研究(上旬刊),2019(1):39-42.

[4] 林明霞.运用资料理解课文,落实革命传统教育[J].福建教育,2022(5):42-43.

[5] 张小凤.小学革命传统教育类课文的教学策略[J].新课程导学,2021(Z1):7-8.

(作者单位:广东省东莞松山湖中心小学教育集团)

责任编辑:孙昕