借助资料,走近鲁迅

2023-07-18郭洪波

郭洪波

摘 要:文章以单元整体教学的理念为指引,抓住“借助相关资料,理解课文主要内容”的语文要素,构建了以“搜集与阅读:初识鲁迅”“展示与交流:走近鲁迅”“梳理与构建:铭记鲁迅”的单元整体教学框架。

关键词:鲁迅;小学语文;单元教学

小学语文六年级上册第八单元以“走近鲁迅”为主题选编了一组课文,有鲁迅的作品,分别是《少年闰土》《好的故事》;还有他人写鲁迅的作品,分别是《我的伯父鲁迅先生》《有的人》。纵观整个小学阶段的语文教科书,未曾以某一个人为主题进行作品集中编排,这是一個特例,也充分体现了鲁迅先生在中国文化史、革命史上的崇高地位。

于当今小学生而言,鲁迅先生是一个比较遥远的存在。鲁迅本人的作品思想上有深度,小学生要理解教材中鲁迅的两篇作品也有一定的难度。如何引领学生走近鲁迅,对鲁迅先生建立起立体的印象呢?在阅读方面,本单元的语文要素为“借助相关资料,理解课文主要内容”。《义务教育语文课程标准》在课程总目标中明确提出了“初步具备搜集和处理信息的能力”的目标,其中在第二学段(3~4年级)学生已通过综合性学习开展了“有目的地搜集资料”,到了第三学段(5~6年级)则要“扩大知识面,根据需要搜集信息”。在本单元的阅读教学中,以课标精神为指引,以本单元语文要素为抓手,通过对资料的搜集与运用,以单元整体教学的理念综合学习本单元教科书中关于鲁迅的所有文章及资料,让鲁迅先生的形象在学生眼前丰满起来。

一、搜集与阅读:初识鲁迅

本单元的所有内容都指向鲁迅,这种特殊性要求教师在教学本单元时要比其他单元更突出单元整体教学。在教学的第一个阶段,让学生以“鲁迅”为中心,在课前进行相关资料的充分搜集与单元内容的自主阅读,为后面的专题学习与交流做好准备工作。为了让学生在资料搜集以及对本单元文本内容的自主阅读中有明确的方向,可通过以下导学单引导学生进行第一阶段的学习:

(一)识其人——了解鲁迅先生的外貌形象

1. 阅读单元内容:找到单元导读页中鲁迅的肖像图,观察他的外貌特征。读《我的伯父鲁迅先生》,从鲁迅先生侄女的记忆中找到关于鲁迅先生外貌或面部表情特点的点滴描述。

2. 仔细搜集资料:通过网络等途径搜集关于鲁迅先生的多幅外貌图片,仔细观察鲁迅先生的面部,你能用什么词语来形容他的眼神?

(二)探其名——探究鲁迅先生的本名与笔名

1. 阅读单元内容:从单元导读页中找到鲁迅先生的本名。从《我的伯父鲁迅先生》的作者姓名中考证鲁迅先生的姓氏。

2. 仔细搜集资料:鲁迅先生为何取笔名?他一生用过多少笔名?“鲁迅”这个笔名怎么来的?

(三)读其文——理解鲁迅先生的作品内容

1. 阅读单元内容:自读课文《少年闰土》,体会闰土在“我”心中的美好形象;自读课文《好的故事》,找到关于“好的故事”的这个梦境,在阅读中感受其中的美丽、幽雅、有趣。

2. 借助资料理解:找到课文《少年闰土》的原著《故乡》,从文中找到另一个闰土——中年闰土,从闰土的变化中感受先生在这篇小说里的情与思。借助阅读链接中冯雪峰的《论〈野草〉》、李何林的《鲁迅〈野草〉注解》等资料,理解鲁迅先生在《好的故事》中通过美好梦境寄托的心中希望。

(四)知其事——感受鲁迅先生的立体形象

1. 阅读单元内容:先生的侄女周晔写了一篇回忆性文章——《我的伯父鲁迅先生》,透过文中的这些真实事件,你认为先生是一个怎样的人?

2. 借助资料理解:与鲁迅先生“一面”之交的阿累写了一篇文章——《一面》,找到这篇文章读一读,从中你对先生的为人又了解到了什么?

(五)听其言——聆听鲁迅先生的时代强音

1. 阅读单元内容:语文园地里有选自鲁迅先生作品里的一些名言。这些话语在说些什么呢?譬如,“惟有民魂是值得宝贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”先生所说的“民魂”有哪些?

2. 仔细搜集资料:搜集鲁迅先生的名言。

(六)评其人——评价鲁迅先生的丰功伟绩

1. 阅读单元内容:朗读诗歌《有的人》,在这首诗中,鲁迅先生是哪种人?单元导读页如何评价鲁迅先生?

2. 仔细搜集资料:毛泽东同志如何评价鲁迅先生?你还能找到其他名人对鲁迅先生评价的话语吗?

二、展示与交流:走近鲁迅

有了以上以鲁迅为中心的分主题阅读与资料搜集后,本单元的主要教学过程便可以向前推进。陈小平老师在《“鲁迅单元”编排特点及教学建议》中给出了“统整设计学生的学习活动”的建议:教学“鲁迅单元”,教师不要局限于一篇篇课文、一个个版块,可以采用问题式、项目化的教学方式,让学生带着问题去探究,接着进行对话与分享。

(一)探究先生的人品

《有的人》是诗人臧克家为纪念鲁迅先生逝世十三周年而写的一首诗。在这首诗中,诗人对比了两种人,一种人“活着,他已经死了”,另一种人“死了,他还活着”。鲁迅先生是哪一种呢?师生之间的互动从朗诵诗歌《有的人》拉开序幕。

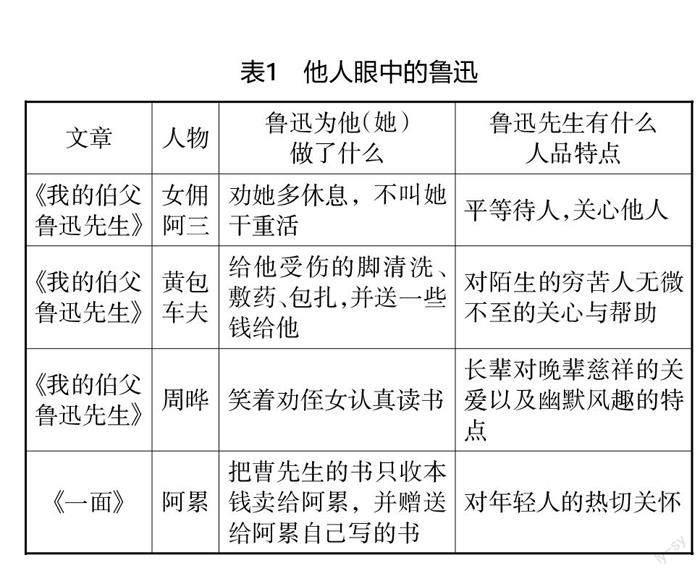

通过对比,学生发现鲁迅先生去世十多年仍得到后人的纪念,正如诗句中“给人民作牛马的,人民永远记住他”一样,鲁迅的一生一定为人民做了很多很多,但大家对鲁迅的认识仍是模糊的。为了让鲁迅的形象丰满起来,以表1为依托,组织学生进行全面的交流。

透过以上人物与鲁迅先生交往的经历,一个“为自己想得少,为他人想得多”的鲁迅先生渐渐出现在学生眼前。此时,教师把鲁迅先生辞世后追悼会上人们来来往往吊唁的场景用文字呈现出来,让大家想象这些人群中可能有谁?学生不仅想到了先生身边熟悉的家人、亲人,还想到了一面之缘的黄包车夫、阿累,甚至还有未曾谋面只是读过先生文字的陌生人等。那么,鲁迅先生的文字会传达些什么思想?他为什么受到那么多人的推崇呢?接下来,师生基于语言文字进一步凝视了先生那独特的眼神,渐渐走近了他那深刻的思想。

(二)凝视先生的眼神

无论是在众多的图片中,还是在点滴的文字中,鲁迅先生的眼神通常有两种情形:一种如单元导读页中他的坐式肖像图中那般沉重,另一种则是与亲人或朋友相聚时那种自然的轻松。鲁迅先生的眼神有时传达着他超于常人的深远的思考,有时则如邻家阿伯一样亲切自然。这些共同构成了真实的鲁迅先生。

人教部编本教材中的《我的伯父鲁迅先生》相比之前人教课标本中的同题文章内容有所調整。其中,对先生的眼神有了更全面的展示——增加了伯父放花筒的内容。“火花在我们眼前飞舞,艳丽的色彩映照在伯父的脸上。我突然注意到他脸上的表情,那么慈祥,那么愉快,眉毛,眼睛,还有额上一条条的皱纹,都现出他心底的欢笑来。那时候,他的脸上充满了自然而和谐的美,是我从来没看见过的。”这一处描写与平时先生那凝重的眼神形成了对比。教师带着学生找到这些描写,并把目光聚集到救助车夫之后的文字,“他的脸上不再有那种慈祥的愉快的表情了,他变得那么严肃。”启发学生进行深入思考:通常情况下,人们常说助人为乐,当人们帮助他人解决困难后心中应该充满着欢乐。可是,当先生救助了车夫后,不仅快乐不起来,心情反而愈加沉重。这是为什么呢?

经过讨论,一些学生结合上文中“我”的想法进行思考,这么冷的天,那个拉车的怎么能光着脚拉着车在路上跑呢?想到车夫的贫困,想到伯父虽然救了车夫这一次,可是他下一次再遇到问题怎么办呢?这可真是救了他一时,救不了他一世。教师顺势把鲁迅先生的忧思由车夫一人转到更多的人,想到那个时代更多和车夫一样在“黑洞洞的”社会里值得同情与担忧的人。其中的代表人物便是闰土。

教师把少年闰土的天真活泼、聪明能干、见多识广与学生搜集资料阅读到的《故乡》原文中的中年闰土进行比较,学生发现当年那个令“我”无比羡慕、钦佩的闰土不见了——外貌变了,“先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红”;性格也变了,对“我”的态度恭敬起来,一声“老爷!……”道出了两人之间一层可悲的障壁。正如鲁迅先生所言:“不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活……他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的。”然而,在当时的社会,他们只能这样辛苦麻木地生活,而“新的生活”却不知在何处!借助资料,读懂了这些,便读懂了鲁迅先生那严肃而深沉的眼神,离先生的思想便也更近了。

(三)走近先生的思想

“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。”这是毛泽东同志对鲁迅先生的评价。虽然鲁迅先生的思想是深刻的、丰富的,但学生对“鲁迅单元”的学习,不能因其深刻而有意回避对鲁迅思想的了解。

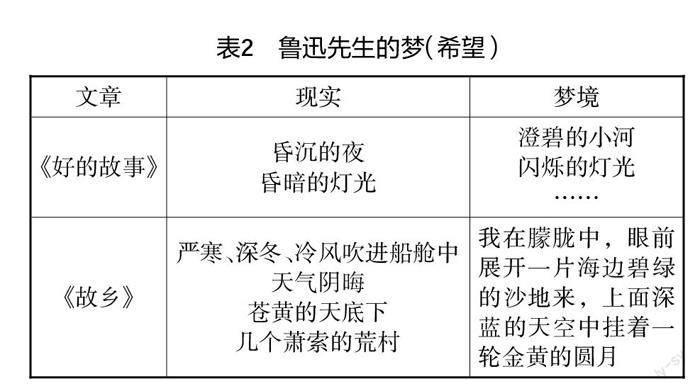

对于鲁迅的思想,需从他的作品中慢慢走近。读懂《好的故事》是揭开鲁迅思想的重要一步,但这篇文章却没有一个完整的故事。在明确全文只是写了鲁迅的一个梦境之后,结合相关资料重点探讨两个问题:一是先生“做梦”时的现实是怎样的?二是先生把梦境刻画得那么美丽、幽雅、有趣,他希望“车夫”“闰土”在一个怎样的美好梦境里生活呢?通过梳理文章中的有关信息,把现实与梦境进行了对照,结果如表2。

按照“现实+梦境”的写作密码去读《好的故事》以及《故乡》。透过现实,学生读出了鲁迅先生生活的那个时代,再联结《我的伯父鲁迅先生》中的“四周黑洞洞的”语言描述,小说《故乡》里的自然环境描写内容又联想到这其实也暗指当时的社会环境。纵然如此,先生心中仍永远保留着美好的希望,就像那少年闰土在脑海中定格的画面中的“碧绿”“金黄”的色彩一样明丽多姿。

梦既已成,鲁迅先生又如何用他那如椽巨笔同“黑洞洞的”社会进行斗争呢?接下来,围绕着鲁迅先生的笔名进行专题交流,进一步走近先生的思想。

据统计,鲁迅先生共用了一百多个笔名发表作品。这些笔名各有深意:比如“孺牛”,表达了鲁迅先生对甘愿为人民作牛马的精神。“阿二”等信手拈来的笔名则是为了应对“检查诸公”。有时,为了讽刺敌人的诽谤和攻击,先生也使用“封余”等笔名(有人攻击鲁迅先生是“封建余孽”)。

三、梳理与构建:铭记鲁迅

通过本单元的学习,学生对鲁迅先生会建立起立体的印象。教师组织学生学会借助思维导图,引导他们梳理资料,构建关于鲁迅先生的人物关系网,以达到铭记鲁迅先生的目的。

学生通过搜集过去的资料、阅读课文等学习活动认识到鲁迅先生的姓名、笔名、事件、作品、人品等方面的内容,教师还可以给学生以提问的形式引导他们继续通过阅读与鲁迅先生有关的作品、搜集与他有关的资料,去更加全面地认识他。

对学生而言,一个单元的学习暂时结束,但认识鲁迅的过程才刚刚开始。