基于真实情境的高中地理大单元教学设计

2023-07-18丁波陈影

丁波 陈影

摘要:在新课标、新教材、新高考的大背景下,结合教学内容和学情创设真实情境、整合重构单元教学内容,在地理核心素养的培养中至关重要。本文以2019人教版高中地理必修第一册第六章“自然灾害”为例,选择学生熟知的甚至是亲身经历的自然灾害,探索真实情境在高中地理大单元教学设计中的应用,通过自主学习、合作探究等方法提升学生的地理核心素养,培养学生热爱家乡的情怀,落实立德树人根本任务。

关键词:高中地理真实情境大单元教学

一、真实情境教学内涵

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》指出:“科学设计地理教学过程,引导学生通过自主、合作、探究等学习方式,在自然、社会等真实情境中开展丰富多样的地理实践活动。”

部分学者认为,地理学科中真实情境是指过去发生的、现在正在发生和按照学科原理未来可以推测的地理事物和现象。具体表现为在一定时间、一定空间内的各种自然和人类生活、生产等情形和境况。

真实情境的选择要具有新颖性,这样的情境往往可以激发学生合作探究的兴趣。真实情境的选择还要具有针对性,情境要和教学内容相关联,贴合学生实际和认知水平。

教学设计时,要充分结合课标和教材,选择的情境需贴近学生的知识水平,能够在一个贯穿全过程的情境中培养学生的地理思维,强调在真实的情境下,以任务为驱动,实现单元教学内容的整合,有效实现认知结构的建构,培养探究、实践和解决问题的能力。本文从2019人教版高中地理必修一第六章“自然灾害”的大单元教学设计出发,以安徽主要的自然灾害、古诗词中的自然灾害等真实情境为基础,学习知识,提高学习兴趣,培养学生的家国情怀,形成热爱家乡的价值观,提高学生的地理核心素养。

二、基于真实情境下的大单元教学设计思路

华东师范大学教授崔允漷认为,大单元设计要求基于真实问题情境、大任务、大活动开展,是将知识结构化的一种设计。

结合目前高中地理新课程、新课标、新教材,笔者认为,大单元教学设计过程中,要研读课程标准,结合学情,深究单元内知识之间的联系,选择和单元内容关联的真实情境,单元学习任务分析以核心任务为引领,结合具体情境设置情境任务群(问题链),针对核心知识、重难点进行设问,以培养学生学科素养为本,制訂单元整体教学目标,重构单元知识结构,设计单元教学评价标准。选择合适的情境穿插在教学中,设计合理、科学的任务贯穿整个单元课时的学习中,可以很好地完成单元学习目标,全面育人。

目前比较成熟的大单元教学设计,一般分解出七大要素构成,具体如下图(见图1)。

三、单元教学设计案例探究

本单元的主题内容是“自然灾害”,笔者选取学生熟悉的一些自然灾害事件(可通过视频、VR技术手段呈现)作为情境,紧扣课标和教材内容进行探究。

(一)单元教材分析

本章共设计了四节内容和一个“问题研究”。前两节是“气象灾害”“地质灾害”,主要涉及台风、寒潮、干旱、洪涝、地震、滑坡和泥石流等常见自然灾害的发生规律、在我国的分布特点、灾害之间的关联性及对人类生产生活活动的影响。了解自然灾害的知识是为了更好地防灾减灾,所以第三节内容是“防灾减灾”,主要内容是了解我国防灾减灾的主要手段及个人在面临自然灾害时应采取的的应对措施,如何进行自救和互救,以减轻灾害造成的损失。在当前科技不断进步的大背景下,地理信息技术广泛应用于自然灾害的救援中,比如2008年的汶川地震,北斗卫星导航系统和北斗用户机在地震救援中发挥了重要作用。“地理信息技术在防灾减灾中的应用”,主要内容有遥感、全球卫星导航系统和地理信息系统的定义、功能及其在防灾减灾中的应用。本章课后的“问题研究”的主题是“救灾物资储备库应该建在哪里”,该研究以我国救灾物资储备库建设为立足点,运用简单的地理信息系统空间叠加分析技术进行救灾物资储备库选址,有助于培养学生的综合思维、区域认知和地理实践力。

(二)单元课程课标与解读

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》对本章的要求是:

1.运用资料,说明常见自然灾害的成因和对人类活动的影响,了解避灾、防灾的措施。

2.通过探究有关自然地理问题,了解地理信息技术的应用。

行为动词是“说明”“了解”,需要学生了解洪涝、干旱、台风、寒潮、地震、滑坡、泥石流灾害的时空分布、形成原因、对人类的影响及防灾减灾的措施,了解地理信息技术在自然灾害预测、灾情监测中的作用(学到什么程度)。行为条件为“运用资料、通过探究有关自然地理问题”(用什么方式学)。学习内容为“常见自然灾害的成因和对人类活动的影响,避灾、防灾的措施,地理信息技术的应用”(学习什么)。在教学过程中,如何落实这两条课标?课标突出了地理核心素养中区域认知、地理实践力的培养,为了更好地学习本章内容、提升学生能力,笔者选取了同学们亲历的自然灾害作为真实情境贯穿课堂,结合VR技术、古诗词中出现的自然灾害,讲解常见自然灾害的成因和对人类活动的影响,介绍避灾、防灾的措施以及结合实例了解地理信息技术在防灾减灾中发挥的作用。

(三)学情分析

我校从高一就开始开设观看和播报新闻的实践课程,学生会通过新闻、杂志、阅历等接触到各种自然灾害,但是对自然灾害的成因、影响、关联性、防灾减灾知识掌握得较少,结合前面章节知识的学习,学生已经了解了气候、水、地形地貌等自然地理要素,基本具备分析自然灾害成因的知识。

学生对于身边发生的自然灾害,如城市内涝、干旱、台风、滑坡、泥石流等比较感兴趣,有很强的学习内驱力,但是高一的学生区域认知能力、分析地理现象发生的过程能力较欠缺。

(四)单元教学目标与单元课时教学目标

1.单元教学目标

(1)通过推送地理信息技术的微课视频,培养学生自主学习的能力。

(2)通过真实情境进行案例探究,了解自然灾害的概念、认识自然灾害的分类,培养学生的综合思维。

(3)结合真实情境,运用资料说明自然灾害的时空分布,运用VR技术、古诗词、合作探究等了解自然灾害的成因及和人类活动的关系,培养学生的区域认知、综合思维和地理实践力。

(4)通过认识我国常见的自然灾害的分布、成因、影响,让学生了解我国是自然灾害多发的国家及有些灾害既是天灾也是人祸,了解防灾减灾的措施,培养学生的人地协调观,提高地理实践力。

(5)通过学生身边的自然灾害开展讨论,培养探究问题的能力,增强热爱家乡的情感。

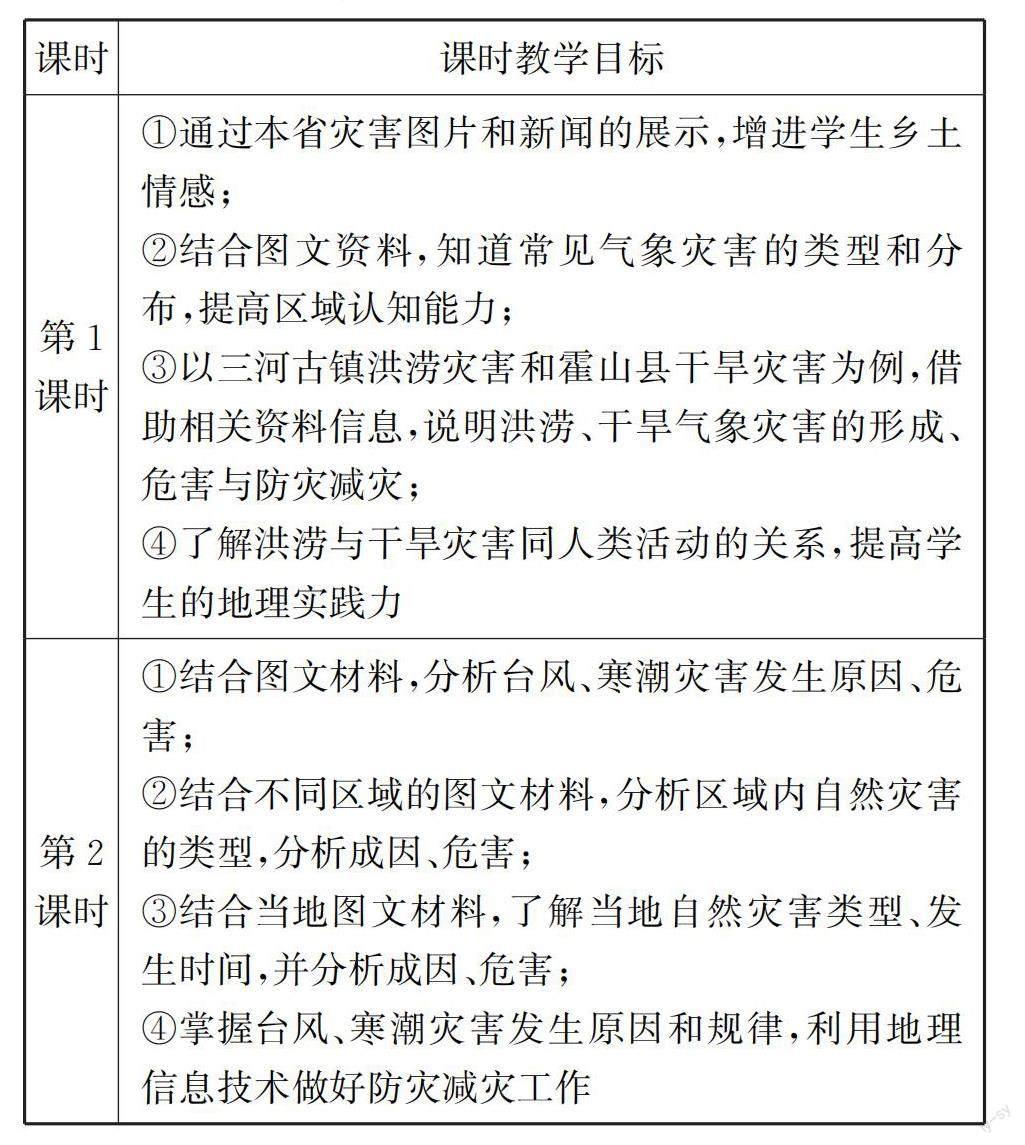

2.单元课时教学目标

(五)单元设计思路

结合授课对象为刚进入高一学习的学生,其自身地理知识掌握相对比较浅显,缺乏必要知识储备的实际学习情况。因此,教师首先进行自然灾害的简单介绍,把地理信息技术的原理通过微课推送给学生,为后面的防灾减灾做知识储备,再结合安徽省省情,安徽省地处中国华东地区,气候上处于亚热带季风向温带季风过渡地段,降水季节变化明显。全省地跨长江流域和淮河流域中下游,湖泊众多,气象灾害频发。平原、丘陵、山地等类型齐备,地质灾害较多。

(六)单元教学设计框架(见图2)

(七)单元课时教学流程

结语

大单元教学体现了对原有自然单元的重新整合,往往以真实情境为载体,设计问题链,让学生在经历与体验中,学会学习,力争实现从“学以致用”到“用以致学”的转变;新课程标准强调“评价”贯穿始终,大单元教学恰好可以为“表现性评价”“过程性评价”等形式提供更多的舞台,为培养创新型人才打下良好的基础。笔者在教学设计中充分考虑学生学科素养习得的路径:从哪里来(课程标准、学术依据)—到哪里去(单元目标、教学目标)—带什么去(学科知识、技能)教学过程始终关注——如何确认学生到达目的地(评价目标、评价任务),很好地落实了真实情境下的“教学评一体化”。

参考文献:

中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

责任编辑:唐丹丹