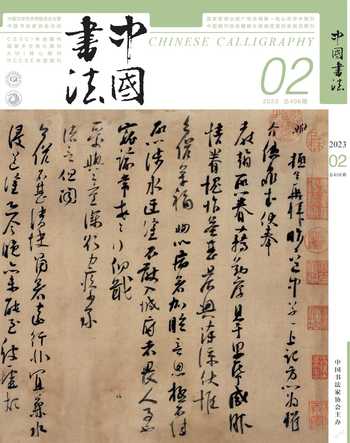

顾随书学思想管窥

2023-07-17方婷

方婷

摘 要:顾随出版过《顾随先生临同州圣教序》《顾随临帖四种》,雅好书法收藏,写过关于书法鉴赏的题跋,其手稿和书法作品有不少流传后世,书信中也时时论及书法。

从书学思想上看,他并不主张文人书法信笔而成的状态,反而强调书法上要立志,走晋唐碑学之路,注重诗法与书法的融通。

关键词:顾随 取法 融通 书学思想

顾随(一八九七—一九六〇),字羡季,号苦水、驼庵、述堂等。他是词人、小说家、剧作家,也是书法家。近年来,随着其讲稿《古典诗词感发》等书的出版,各方面的文化成就也逐渐进入研究者的视域。但目前关于顾随的研究主要集中于古诗文的讲学、鉴赏与写作上,虽涉及其书法,但以介绍和整理为主,缺乏对其书法来源、审美精神等方面较为深入的阐述。本文试从顾随的书法取法和主张这一角度入手,评析其书学思想。

顾随一生学书,与同时代文人相似,从蒙学和私塾开始,据顾随女儿顾之京回忆,他早年的临池之功从幼年在家塾跟随父亲读书时就已开始。[1]

据顾随自述,他三十岁以后与沈尹默诗文唱和与交游,四十岁始向沈尹默学书,沈尹默对他的启发主要在于将其取法的眼光从帖学转向碑学,并开始有意识地探究书法中用笔的理论与实践,对历代碑帖悉心揣摩与体悟。

其书信中虽可看到他对沈尹默的佩服,如『此道只让得默老一人』[2],但也隐含着他自己在书道上的自信。后来更是将目光转向汉代书法,顾随晚年在天津的日子,留下了不少论学书札,涉及『对书法书学的阐析』。[3]

顾随曾在给弟子的信中自陈,『苦水之词与字,亦不尽学尹默师。』[4]可见他的书法学习对象并不限于此。原因有二:一是学不到,二是不必学。关于这两点,顾随的判断是学不到的不勉强学,不适合学不必学的放弃不学。他认为『从老师学书,学其所能学,其限于天资而不能学者,即亦不能强学,且别寻补救之法;学其所必当学,其不必学者,亦弃之而不学。』[5]无论是学习老师,还是学习古人,目的都不是与老师相仿或因袭古人,而是有自己的独特风格、气象,且他极力主张『作文写字要于古人中发现自己,旁人只可赞助印可,即无他山之攻仍可自悟自证。』[6]无论学什么,最终都要回到自己身上去印证和觉悟,这才是学书学艺的最终追求。

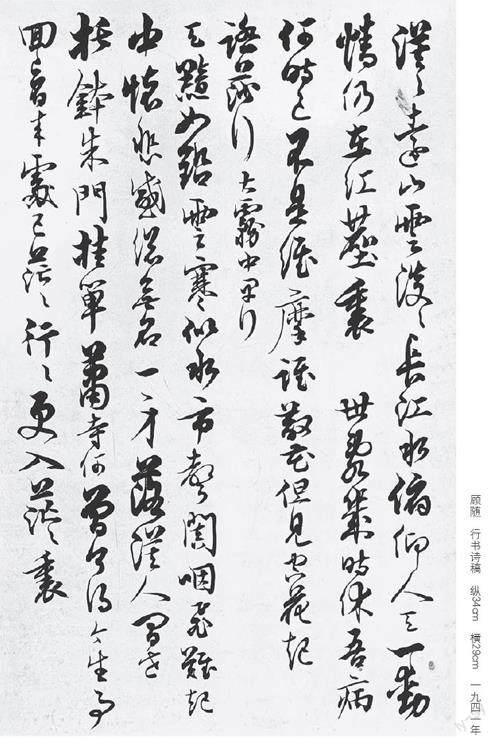

这种『发现自己』的态度,更深层面看,便是对艺术中创作者主体性和独立性的强调,可能也与他在禅学上追求『自悟自证』有关。顾随对书法的钻研虽然开始较晚,却用过一番功夫。虽为文人,他对待书法,却并不主张随手所书、信笔写去的状态,特别强调要在书法上留心立志,有专攻的态度。于自己,除读书、讲学、作文之外,又增加了作字的功课,注重临习与锤炼,刻苦攻书。特别是一九四二年到一九四四年间,授课之余,他日临欧书一百余字,这段时期书信中频繁提到书法上如何用功,并因写字过多而『挥汗』『手战』『臂为之酸』等,这一发愤攻书的过程似有成效,让他感到自己『似有小长进』,有时甚至流露出『自得』『自喜』之情。他甚至將书法作为一种生命践行的方式,认为『通章今、融篆隶』,『若其指腕之无力,临池之工疏,则天也,非人力所能及』。[7]

对弟子也常特别询问练字的情况,时时敦促。给滕茂椿的信中,他告诫:『吾辈平时作书,信手写去,遂多病态,比至立志学书方才觉得虽不为晚』[8],『不知兄比来字课工夫如何?能不间断方好。』『兄年富力强,公余之暇,正宜勉力读帖、临帖,久而久之,自有一番悟入,亦自有一番受用。』[9]正是因为他四十岁以后除诗法外又在书法上『立志』,并持一种『不间断』的锤炼态度,致力精进,才有后来书法上的一番变化。

从顾随留下的文字中大致可梳理出他书法取法的范围主要包括临习追摩与展玩赏鉴两类。临习追摩是以临摹古代碑帖的方式去实践,临习的范围包括:欧阳询《虞恭公碑》、《张黑女墓志》、欧阳通《道因法师碑》,唐人《千字文》、魏栖梧《善才寺碑》《同州圣教序》《兰亭序》等。一九九〇年天津古籍书店影印出版了《顾随先生临同州圣教序》,一九九二年又出版了《顾随临帖四种》,包含了《黄庭经》《张黑女墓志》《善才寺碑》《道因法师碑》。而展玩赏鉴主要是指他无暇临习时,通过细读把玩古碑帖的方式留心揣摩,包括颜真卿《祭侄稿》、怀素《苦笋帖》、唐太宗《温泉铭》《黄庭经》,苏轼《致季常尺牍》等,这些碑帖以晋唐碑帖为主,间以魏墓志,唐人写经,宋人墨迹等。可以说,临习是为了技有所进,展玩则是为了会得古人眼光与真意,临习是下苦功,展玩则是游乐心会,同时,临习与展玩又恰好构成了一种学习的交替过程。

顾随常谈到自己写久了字两臂酸痛便搁笔读帖的情形,『取晋唐诸贤法帖卧床上读之,渐读渐迷,神与古通』[10],正道出了他展玩赏鉴经典的乐趣。有时指出学生书法上的问题,他也常说『揣摩古帖的功夫未到之故』[11]。且他还时常于东安市场购得一些前人碑拓墨迹,辨其真伪得失。与友人的书信中,也偶有追忆与朋友访碑的场景。

顾随书法从宋人启蒙,早年主临苏黄,趣味偏向宋元明书家的小行楷,他曾追忆早年学书的经历和问题,『余于书初学苏黄,近学李赵,结体之俗先不必论, 而转笔处苦不能圆乃必须先治之病症。』[12]后改临褚遂良、欧阳询、欧阳通,以及晋唐诸大家行楷碑帖,唐人写经等,也是从那时开始在腕力上下功夫。顾随多次坦言,『苦水喜欧书且极力临摹,已早在十年前。民卅以后,以体衰益甚,精力不足,乃多用登善法矣。』[13]『吾近中作楷仿唐人写经,而兼用信本、登善笔意,自谓颇得古人妙处,苦不能勤而习之,复以腰背无力,不能做长幅大字,此事恐终于无成。』[14]褚遂良字『登善』,『信本』为欧阳询的字。大意从偏好和取法上来看,顾随力追欧书,但随着年岁增大,迫于身体和精力的原因,退而取褚法,或以褚遂良笔意来参唐人书法。顾随推崇《同州圣教序》,主要因为『极喜圣教,以为可见右军笔意。』[15]从《圣教序》上溯二王再上溯至章草,就是他后来书法取法的途径,将由宋而元而明不断向下的线索,变成了由唐入晋入汉不断向上的一路,这也使他意识到自己书法中结体、转笔、用笔、腕力等方面的诸多问题,致力求变。

关于他笔下取法欧褚之间的关系,顾随自释:『不侫作字褚法多于欧法,且引以为恨。』[16]虽为自谦、遗憾之语,但从笔力和风貌上观察,顾随所学确实更倾向于褚法。且这种区分中还包含着心有余而力不足之感,有心学习又难以达到的情形,『作字意境益高,所苦工夫尚浅与精力不足』。[17]

这种无奈,具体在书写中就是心与手不能完全相合的感觉。『虽不能说无小小长进,但心手仍苦不克相得。』[18]与此同时,他仍下功夫临习欧书,尤其是《虞恭公碑》,并将欧法的心得放到自己的行草书中去变通,形成了不像欧法又全赖欧法的局面。从书体风格上看,顾随的楷书与行草书气息似乎并不那么一致,故有质疑『不似欧法』的声音,『有人说苦水行草全不似欧法,彼又讵知苦水作如是行草全赖于欧法哉!』[19]至于学而不能似,学而不能至,他自己认为还是功夫未到,精力不济,火候未到,境界未到。这也形成了顾随书法临习的基本面貌:志于欧,而形于褚。

这一方向,到顾随晚年又发生了一些改变,他将目光从唐碑再上溯至章草,并关注到字体流变的问题。

一九五二年,顾随致卢季韶的书信中提到,他写章草一开始是养病消遣,后来发现章草可说是中国最早的简笔字,进而下了一番功夫去精研,甚至对比各家书写的章草版本,分析具体字形衍变,他认为汉有隶无楷,章草继承了汉代的隶书,后来的楷书、今草、行书皆从此出。他甚至写了《章草急就篇斠字》初稿,构思了《章草系说》,只可惜后来都已不存。据张中行回忆,顾随晚年曾向先生求墨宝,顾随答复:『素不喜用宣纸作字,章草所写《心经》似尚可看』。[20]

可见,他晚年书法实践上也曾在章草上致力有为,囿于留下的资料太少,难窥全貌。

顾随的学问最早是从诗学开始的,慢慢扩展到书法。在诗法上,顾随最早接触的是唐诗,后学陆游、苏轼等,再学江西诗派,尤其是黄庭坚和陈与义两人,开始注重锤炼的功夫。按顾随的说法,正是因为接触到江西诗派,使得他的诗格发生了变化。三十岁后,『始细读江西派诸家之作,于山谷、简斋两家尤多。所得启发,诗格于是一变,然犹未能自立门户。』[21]在中国诗歌史上,江西诗派主要继承杜甫的诗风诗法,尤重锤炼、凝练功夫,但也有过度用典和雕琢的情形。顾随深知这种锤炼不只是技术和修辞意义上的,也说过虽学黄庭坚但不喜黄庭坚的诗。他创造性地将古代韵文分为夷犹与锤炼两种风致,以杜甫、韩退之等人的诗来说『锤炼』,借《文心雕龙·风骨》『锤字坚而难移,结凝响而不滞』[22]来解读『锤炼』,认为『锤炼之功不能不用,盖否则冗句、剩字,但他也警惕过于锤炼,则会失去弹性,死于句下。』『锤炼如山』『锤炼之结果是坚实』[23],这与顾随在书法上从宋明文人小楷转向学唐碑很相近,从锤炼入手,由风貌、意态转向对笔力、气格的追求,注重锤炼的同时又避免过度雕琢、生硬,眼光发生了从意到格的变化,使锤炼真正上升为一种品格。

顾随戏称自己的学问是『真正杂学』,诗、词、曲、戏剧、小说、讲学、书法等多有创造。尤其是中年以后,除文学外,他又在书法上立志,注重锤炼之功,以临习与鉴赏相间的方式,悉心揣摩古代碑帖,取法上将由宋而明的一路,变为由唐入晋的一路,晚年又由晋入汉在章草上留心,其书法上所追求的『健』与『实』与他的诗学在审美志趣上是相通的,『非深于书道以心相契者不能测度置言』。[29]

他的方向也許并不是要努力成为一个书法家,而是把包括书法、文学等在内的一切艺术皆当作生命之道去践行,这也正是中国艺术中『直』与『真』的品质。

注释:

[1]顾之京. 尹默大师和顾随的墨缘[ J ] . 中国书画,2003(4):86.

[2][4][6][8][9][10][18][21]顾随.顾随全集:第九卷[M].石家庄:河北教育出版社,2014:240,49,91,44,45,143,139,153,76,226,44,53.

[3]顾之京.父亲顾随晚年在天津的日子[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2017(1):15.

[5][13][14][16][17][19]顾随.顾随致周汝昌书[M].赵林涛,顾之京整理.石家庄:河北教育出版社,2010:122,72,26,71,78,17.

[7][11]顾随. 诗书生活[ M ] . 北京: 北京大学出版社,2008:208,192.

[12][15]顾随.顾随全集:第三卷[M].石家庄:河北教育出版社,2014:466,465.

[20]张中行.张中行全集:第一卷[M].哈尔滨:北方文艺出版社,2019:65.

[22]刘勰.文心雕龙[M].范文澜注.北京:人民文学出版社,1958:513.

[23]顾随.中国古典诗词感发[M].叶嘉莹笔记.北京:北京大学出版社,2012:130.

[24]丛文俊.再论书法艺术通感与文学表达(二)[J].中国书法,2022(10):136.

作者单位:云南师范大学美术学院

本文责编:朱中原