非物质文化遗产活态传承研究

2023-07-14乔旭东

摘要:土家织锦扎根于土家族社会之中,是几千年来土家族历史发展的写照,以其较强的实用性、民俗性及审美性,贯穿于土家族生活的方方面面。随着非遗保护工作的开展与织锦技术的创新,土家织锦的传承与发展取得了一定的成效,建议增强文化传承意识,保证非遗永续发展;改良织锦工艺,创新发展模式;创新织锦宣传手段,丰富宣传形式。

关键词:土家织锦;非物质文化遗产;活态传承

非物质文化遗产是人们长期积累并世代流传的优秀文化成果,包含着共同的文化认同与历史记忆。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中明确指出:“非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,是连结民族情感、维系国家统一的重要基础。”土家织锦扎根于土家族社会之中,是几千年来土家族历史发展的写照,代表了土家族的文化与历史,蕴含了土家族对美好生活的追求和对自然的崇拜。

一、土家织锦的发展历程

土家织锦,又名西兰卡普,西兰在土家语中意为“铺盖”,卡普意为“花”,因此,西兰卡普意为土家族的“花铺盖”,与蜀锦、云锦、宋锦、壮锦并称为“中国五大织锦”。土家织锦由土家族女性用腰式斜织机织造而成,拥有三千多年的历史,反映了土家族的历史变迁、审美情趣、图腾崇拜、文化传统等内容。传统土家织锦历史悠久,色彩亮丽,以麻、棉、丝等为原材料,采用“通经断纬,反面挑织”的工艺,能够织出120余种图案,主要用作铺盖、窗帘、桌布、服饰布料等,已然是土家族文化的重要展现形式。

土家织锦拥有数千年的历史,一些州志、县志或是风俗志中有少量关于土家织锦的记载,即便只有寥寥数语,也足以证明土家织锦的变迁。土家织锦最早可以追溯到古代巴人时期的“帛”,那时人们已经掌握了初级的织造技艺,并且将“帛”作为贡品使用。秦汉时期,湖南、四川一带出现了“賨布”。《后汉书·南蛮传》记载:“岁令大人输布一匹,小口二丈,是谓賨布。”这里的“賨布”即当时少数民族所缴纳的人头税。三国时期,土家族人民继承了汉代的染色技术,此时的织锦有了较大的发展,蜀锦也成为商业往来中的商品之一。宋代以后,土家族人民将织锦命名为“西兰卡普”,意为“土花铺盖”。清代改土归流之后,打破了土司制度之下“蛮不出峒,汉不入境”的禁锢,促进了民族之间的交流与合作,此时土家族吸收了汉族的文化,对织锦的图案、纹样进行改良,还将汉族的文字纳入织锦中。

新中国成立后,随着国家对非物质文化遗产的深入理解,土家织锦等一系列民间文化逐渐浮出水面,成为地方性的文化展示,而为国人所知晓。部分织锦作品还被纳入出口展示名单,并走入博物馆。“文革”时期,社会上兴起了“破四旧”的风潮,大量民间文化被当作糟粕而受到打压,土家织锦也被视作旧文化、旧风俗而经历了一段时期的消沉。这一时期,土家织锦的工艺遭受重创,发展前景也急剧萎缩。改革开放后,人们的思想更加包容,土家织锦恢复了其地位。2006年,土家织锦被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,且于2018年被列入首批国家传统工艺振兴目录。

二、土家织锦的图案特点

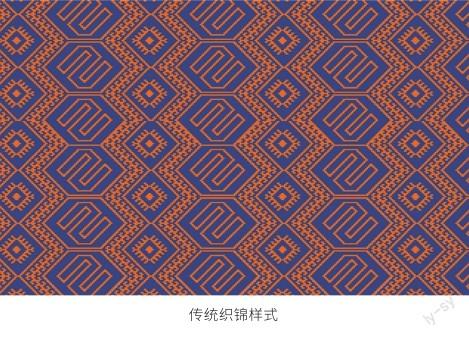

土家织锦纹样丰富、色彩鲜明,图案内容涉及土家族人民生活的方方面面,具体包括历史记忆、自然风光、几何图案、汉文字等类别,至少包含120种图案,展现了土家族的历史过往以及图腾崇拜。土家织锦尽可能还原、模仿编织对象的形态,但受限于古老的织造技术,土家织锦的纹样无法呈现平滑的曲线,而是以菱形结构、斜线、几何化图形为基础,图案具有高度的抽象性、对称性以及重复性。土家织锦图案中所用的色彩也有鲜明的民族特色。色彩不仅能在艺术设计中直观地展现作品的情绪、风格,同时也是向社会传递文化的重要元素[1]。土家族人民认为“绘画无巧,热闹为先,用色无巧,斑斓为佳”[2],因此他们常使用赤、黑、黄、青、白五种颜色,尤其偏好黑、红两种颜色,色彩对比强烈,极富生活气息。土家织锦由土家族的女性创作,展现了质朴的民族性格以及别样的民族风格,他们没有学习过专业的色彩搭配理论,凭借自己的审美经验自由搭配,体现了感性、随意的特点,充满了少数民族的意蕴,造就了土家织锦的独特魅力。

土家织锦的图案还具有极强的象征意义。土家族长期居于崇山峻岭之中,产生了众多的信仰与崇拜,将其投射到土家织锦中,因此土家织锦的图案具有很强的象征意义。如出于对龙图腾的崇拜而创造的“窝毕”,即小蛇;四十八勾系列图案展现了传统土家族人民对太阳神的崇拜与敬畏;“老鼠嫁女”表达了土家族对美好生活的向往与追求;“神龛花”表达了对历代祖先的敬意;“船船花”图案寓意着船船相合,是土家族出行方式的真实写照;“台台花”是婴儿专属的图案,表达了对婴儿的祝福,使得其免受“白虎”的侵害。

三、织锦的价值与功能

(一)实用性

土家织锦的实用性主要体现在两个层面。一方面,土家织锦作为土家族的花铺盖,普遍存在于每个土家族家庭之中。土家族女性从十几岁就要学习制作织锦,良好的织锦技艺代表女性的品德高尚,与女性的幸福息息相关。同时,土家织锦还是土家族婚俗中的主要嫁妆,出嫁时织锦数量越多,证明其财力越雄厚。另一方面,土家族只有语言,但没有民族文字,其历史记载只能依靠口口相传或者其他形式,因此土家织锦就承担了历史记录的功能。土家织锦的图案是对土家族生活的真实写照,包含了土家族人民共同的历史记忆,体现了他们的民族偏好,也体现了土家族的图腾崇拜文化。

(二)民俗性

土家织锦拥有丰富的民俗文化内涵,这些文化元素被广泛应用于民间习俗及祭祀活动中,具有很强的民俗功能。土家族的婴儿出生时要使用“台台花”纹样的织锦包裹,织锦上带有白虎的图案。白虎是土家族图腾崇拜的对象,可以起到辟邪的功能,保护婴兒健康成长。在祭祀活动中,土家织锦要作为供奉之物被置于神龛之前,或者由巫师身披土家织锦,从而获得强大的沟通人神的力量。“大摆手活动时土家男人身披土家族织锦以象征古代的铠甲,小摆手活动时将土家族织锦陈列在摆手堂以示民族的‘标志。”[3]土家织锦不仅具有实用性与审美性,满足日常生活需求,还普遍被用于生老病死等仪式以及祭祀活动,承载着土家族的信仰与追求。

(三)审美性

土家织锦记载了几千年来土家族的历史变迁,体现了土家族与自然和谐共生的美好追求,也展现了土家族的民俗民风、图腾信仰以及深厚的文化内涵。土家族不同地区有不同的色彩搭配习惯,因而形成了各具特色的色彩风格,最常使用的还是赤、黑、黄、青、白五种颜色,色彩对比强烈,极具少数民族特色,具有很强的审美特性。“西兰卡普作为一种符号表征,带有强烈的美学特性,具有连续对称的重复美、高度缜密的几何美。”[4]部分土家织锦的图案由当地的神话故事转化而来,也体现了土家族对大自然的敬畏,对美好生活的追求。当代的土家织锦融合了汉族的审美特点,织锦图案在保留本土特色的同时加入了创新元素,逐步契合大众的审美观念。

四、土家织锦传承路径优化

(一)增强文化传承意识,保证非遗永续发展

“由于非物质文化遗产在结构形态上是活态流变的,需要某种载体呈现和表达,因此作为创造主体的‘人在非遗的传承过程中发挥着重要作用。”[5]一直以來,众多非物质文化遗产都面临着无人传承的问题,旧时的传承人年龄偏大,新的接替者又无从找寻,非物质文化遗产的发展受到了严重的阻碍。针对这一现象,可以从两方面着手解决。一方面,要增强当地人的文化传承意识,推动土家族人民了解土家织锦的文化内涵,建立该民族的文化自觉,鼓励土家人民主动承担起非物质文化遗产的传承任务,投身于土家织锦的发展建设当中。另一方面,政府要加快非物质文化遗产传承人的认定工作,将非遗产业纳入国家文化建设当中,为非遗事业提供政策优惠与资金支持,加强对传承人的保护。

(二)改良织锦工艺,创新发展模式

在新时代的背景之下,非物质文化遗产的传承、保护与现代科技密不可分,可以将土家织锦技艺融入机械化生产之中,实现织锦产品的量产,从而传承人便专注于土家织锦的创新研究。此外,还可以吸收其他民族甚至国外的众多元素,创新土家织锦的图案纹样,紧跟时代发展的步伐,生产出市场需要的纹样。创新土家织锦的产品类型,使其以更多元化的姿态出现在市场环境之中,将织锦的用途扩大到地毯、玩具、口罩、雨伞、箱包等,使其与现代化的生活方式相结合。

(三)创新织锦宣传手段,丰富宣传形式

良好的宣传手段能够提高土家织锦的知名度,起到事半功倍的效果。土家织锦要走出大山、走向全国,必然需要创新织锦宣传手段,丰富宣传形式,提升品牌知名度。恩施市西兰卡普工坊将制作工艺简化,接待各大学校参观、支持开展体验活动,在学生了解土家织锦的同时,让他们自己动手制作织锦,这样既大力宣传了土家织锦,又获得了经济效益,是保障土家织锦可持续化发展的有效措施。此外,还有一些学者提出建立土家织锦数字博物馆,利用数字化技术,将土家织锦的编织过程以虚拟现实(Virtual Reality,VR)的形式进行展现,还原土家织锦的工艺与功能,实景化宣传土家织锦这一宝贵的文化。

作者简介

乔旭东,女,河南洛阳人,硕士研究生,研究方向为非物质文化遗产保护。

参考文献

[1]王劲草,于洁,栾佳玉.西兰卡普几何纹样再设计应用研究[J].西部皮革,2021(9):62-63.

[2]孟君.“西兰卡普”图案形态元素及其寓意研究[J].美与时代,2017(10):36-39.

[3]辜智慧,田少煦,张艳,等.少数民族非物质文化遗产传承的空间可视化研究—以土家族织锦“西兰卡普”为例[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2017(5):118-122.

[4]张婧,许佳.土家族西兰卡普的艺术特性[J].前沿,2013(18):168-169.

[5]崔燕.内蒙古自治区级非物质文化遗产传承困境与突破—基于传承人的实证分析[J].社会科学家,2021(12):83-88.