莫高窟第161窟中心佛坛上塑像及相关问题考

2023-07-13郭俊叶

内容摘要:莫高窟第161窟中心佛坛上南、北两侧现各存一身塑像,头部与两臂皆已毁坏,与常见作为胁侍的弟子、菩萨造像的着装明显不同,以前普遍认为是着吐蕃服装的供养人或胁侍菩萨。研究发现,这两身塑像并非吐蕃世俗人服装,而是童子着装,由此推断其为着童子装的善、恶童子,进而认为坛上的主尊应为两臂或多臂观音。此窟由观音统领万菩萨,具有万菩萨堂性质。该窟窟主应为张议潮,与第156窟同期营建,具有护国及窟主为其父母荐亡祈福的性质。

关键词:莫高窟第161窟;善恶童子;观音菩萨

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)03-0051-15

A Study on the Statues on the Central Altar in

Mogao Cave 161

GUO Junye

(Textual Research Institute, Dunhuang Academy, Lanzhou 730030, Gansu)

Abstract:There are two statues on the central altar in Mogao cave 161, one to the south and one to the north side. The heads and arms of both statues have unfortunately been destroyed. Judging from their clothing, the figures depicted are obviously different from the common disciples and Bodhisattvas that are often seen flanking the Buddha; previous research has generally proposed that they are either donors or attendant bodhisattvas dressed in Tibetan garb. Based on careful observation and comparison with relevant Buddhist images, this paper infers that since the two statues are dressed in clothing traditionally worn by young boys, rather than non-Tibetan secular clothing, these statues are likely representations of the Twins of Good and Evil (善惡童子 shan'e tongzi). On this basis, the central image on the altar would be a depiction of two-armed or multi-armed Guanyin (Avalokitesvara). This cave was meant to be a hall for the Ten Thousand Bodhisattvas, who were agents at the command of Guanyin. This paper believes that the owner of cave 161 was Zhang Yichao, that the cave was built in the same period as Mogao cave 156, and that the spiritual intention behind the cave's construction was to protect the country and to pray for blessings for the deceased parents of Zhang Yichao.

Keywords:Mogao cave 161; Twins of Good and Evil; Guanyin

莫高窟第161窟位于莫高窟崖面南区南段第四层,南大像北侧。此窟上方有一座佛塔,下方为张议潮功德窟第156窟。这两窟一塔的塔门、窟门基本处在一条垂直线上,为一组上下垂直关系的塔窟组合(图1)。

第161窟位于张议潮功德窟之上,洞窟内容相较而言又较为特殊,无论是洞窟塑像、壁画内容或是功德主都引发较多学者的关注,是近年来比较热门的研究对象。1942-1943年间张大千先生与谢稚柳先生调查莫高窟时,二位先生的著作《漠高窟记》与《敦煌艺术叙录》中有关于此窟的尺寸测量、内容描述,均将中心佛坛上的塑像认为是“天童二区(躯),残毁,晚唐塑”[1-2];1942年何正璜女士随同教育部艺术文物考察团考察莫高窟,对第161窟塑像的记录是“内塑像已毁,仅余残身二段”[3]{2};1942年8月23日石璋如先生的记录是“塑像:三尊式。主像为坐佛,胁侍二像有身无头”[4]。同一时间内,前三位的记录与后一记录不同,前者记录均仅存二身塑像,后者将塑像记为三尊式,这没有问题,但其记录主像为坐佛,极可能有误。宿白先生在其《敦煌莫高窟密教遗迹札记》一文中认为第161窟壁画绘“六观音”“该窟布局特殊,从窟内图像推测,极似一处密教观音坛场,如果推测不误,窟内坛上原塑亦应是观音形象”[5]{3}。《莫高窟内容总录》与《敦煌石窟内容总录》认为现存坛上的塑像为“吐蕃装供养人”像[6],四壁的众菩萨称为“环绕听法菩萨”[7]。王惠民先生认为此窟中心佛坛上的塑像为千手千眼观音,为独煞神堂[8]。郭佑孟先生也认为此窟主尊为千手千眼观音像,壁画表现的是“菩萨海会”,第161窟的功德主是张议潮为纪念其师法成而为法成建的功德窟[9]。沙武田先生认为坛上的塑像为吐蕃装胁侍菩萨像,功德主为法成,是吐蕃统治时期法成在敦煌营建的功德窟[10]。笔者认为莫高窟第161窟壁画中的众小菩萨,与莫高窟第158、138、12、196等窟中表现的众菩萨一样,是五台山文殊菩萨的侍从万菩萨[11]。德吉卓玛的《吐蕃时期的敦煌观音修行院之考》一文认为莫高窟第161窟与第156窟及周围一组窟群与吐蕃高僧、大译师、密宗大成就者安兰·嘉瓦确央有关,并以此为中心建立了以圣观世音为主尊,又以修持圣观世音菩萨法门为行法主轴之北方阿雅巴罗(圣观世音)石窟修行院[12]。

总结以上研究观点,第161窟的功德主有张议潮、法成及安兰·嘉瓦确央,一为张议潮为纪念法成而建,二为法成自建功德窟,三为安兰·嘉瓦确央修建了第161、156窟。后一观点存在明显错误,因第156窟为张议潮功德窟是不争的事实。第161窟的坛上主尊为观音,有两位学者具体到千手千眼观音。壁画内容中的众小菩萨有的只以众菩萨或听法菩萨等称之,有的则以“菩萨海会”称呼,笔者将其定名为万菩萨。洞窟的年代方面,张大千先生《漠高窟记》将其定为盛唐[1]617,谢稚柳先生的《敦煌艺术叙录》定为盛唐、晚唐[2]407,《敦煌莫高窟内容总录》《敦煌石窟内容总录》与宿白先生、郭祐孟先生、彭金章先生[13]等都将其定为晚唐即张议潮归义军时期,沙武田先生、德吉卓玛将其定为吐蕃统治敦煌的中唐时期。

经过仔细考察、对比之后,笔者认为第161窟中心佛坛上现存的两身塑像不具备吐蕃服饰因素,因此,此窟的主尊、年代、窟主等相关问题需要重新探讨。本文就相关问题进行论述,以求教于方家。

一 莫高窟第161窟的内容

第161窟整体为覆斗形中心佛坛窟。此窟主室南北4.12米,东西3.92米,地面西侧后方高出0.13米,形成一个平台,台宽0.25米,这也是此窟不同于其他石窟的独特之处。中心佛坛长方形,南北长2.25米,东西宽1.46米,高0.55米[4]608-609;上沿饰仰莲瓣,下沿为覆莲瓣,中间壸门,正面四个,侧面三个,壸门内绘莲花形香炉等供宝。坛上原有塑像三身,现残存南、北侧二身,塑像作“⌒”形排列,中心主尊塑像仅存莲花台座及台座上两截断木,莲花台座直径51厘米。两侧塑像残缺头部及两臂,立于莲花座上,莲座之下为高17厘米的梯形台。南侧塑像高71厘米,莲花座直径22厘米,高5.5厘米;北侧塑像高73厘米,莲花座直径20厘米。

窟顶藻井绘千手千眼观音变一铺;四披上方、环绕藻井各绘伎乐天四身,四披中央绘观音,周围为万菩萨;西壁中央绘十一面观音,周围为万菩萨(图2);南、北壁分别绘文殊与普贤,周围万菩萨;东壁门上绘观音,门南、北绘万菩萨。此窟壁画主要内容表现的是五台山万菩萨[11]309-329。

二 莫高窟第161窟中心坛上现存

二身塑像为童子像

莫高窟第161窟中心佛坛原有三身塑像,可惜中间一身已毁,仅存覆莲莲花台座及塑像的两截残余木桩;坛上南、北两侧现存塑像各一身,但均残损,头部与双臂尽毁,存身躯,衣着保存完好(图3—4)。两侧残塑像均着交领右衽袍服,袍服上部饰团花图案,下部纯浅蓝色;腰系带,于腹前打结,带端于腹前左右垂下;袍服下为饰有大团花纹的浅色罗裙(或为内衫),裙裾较高;双腿着白色印花长裤;脚穿浅圆口系带鞋。服饰整体显得典雅、精致、简练,与传统菩萨装不同。

这两身残塑像,学界现有三种观点:一为天童像;其他两种均与吐蕃相关联或认为是吐蕃装供养人像[7]63、或认为是吐蕃世俗装胁侍菩萨像[10]161,也即着吐蕃世俗服装的菩萨像。其实不管是俗人像或是菩萨像,首先要从塑像本身出发,搞清楚是哪个民族的服饰。吐蕃人服装左衽,翻领,左、右侧开衩,袍服长,裙裾较低,几欲曳地。通过仔细观察,我们发现塑像服饰右侧有清晰折线,右衽很明显,也没有出现吐蕃人服饰的翻领,特别是坛上南侧一身,交领处花纹明显,无翻领痕迹,故两身塑像的服装为右衽、交领。另外,吐蕃贵族或者有身份者腰系金属带或革带类,前部不打结,普通吐蕃人腰部系帛布带,腹前也不打结,可参见敦煌壁画各国王子中的吐蕃人以及藏经洞出土绢纸画中的吐蕃人装束(图5—6)。由此可见,两身塑像并未着吐蕃服装,不能据此判断其为吐蕃人像,建窟年代则不必划为吐蕃时期。

中国的少数民族服装大多为左衽,孔子《论语·宪问》有:“微管仲,吾其被发左衽矣。”[14]但西夏例外,西夏的妇女着交领、右衽、窄袖衫,腰不系带,且左、右都开衩;男子则穿圆领窄袖长袍,腰系带。回鹘人女着翻领、窄袖、通裾、曳地袍服;男着圆领、窄袖服,常见腰系两重带,一为蹀躞带,一为普通帛布带,带端下垂较长。所以曾经活跃于敦煌的少数民族吐蕃、回鹘、西夏服饰皆与第161窟的两身塑像服饰不符。

很明显的是两身塑像的衣服为右衽,而非左衽,如此,首先应该考虑的是汉装。

第161窟两身塑像有三个明显特征:其一,腰系带,并于腹前打短结,是敦煌石窟塑像中少见的一种服饰现象。这种腰系带并打短结的方法,多见于侍从、童子的装扮,也偶见于西夏成人男装,是一种较为随意的打结方式,敦煌绢画、壁画中的实物例子较多;其二,团花图案的服饰常见于童子服装,如榆林窟第19窟曹元忠身后的曹延禄少年像,莫高窟第205窟东壁门北两身童子像等;其三,袍服下着长裤、浅口鞋的形式也是童子常见的服饰,也是区别于其他身份的最明显特征。以上三个方面,都非常符合童子服装,直接将第161窟两身塑像指向童子形象。

童子形象在敦煌壁画中,常见于供养人行列,其身份有的为家族中的未成年人,有的则为侍从,数量较多,在此不一一列举,如前述莫高窟第205窟东壁门北、榆林窟第19窟等窟中可见,另外还见于莫高窟第147窟主室龛内屏风画中的两身侍从像等。

敦煌绢画中的数身童子着装与第161窟两身塑像服装颇为相似。敦煌绢画Ch.xxxvi.001号,观音一面两臂,头戴化佛冠,左手下垂持长茎莲花,右手托宝瓶;两侧善恶童子,左侧童子右手持花一朵,黑发分两侧扎髻,着翻领右衽短袄,短袄下着齐膝裙,再下为齐脚罗裙,腰系带,脚穿浅口鞋(这类服饰与莫高窟第147窟屏风画中的侍从像相同);右侧童子双手合十,持一朵长茎花,扎双髻,着圆领短袄,短袄下为齐膝印花裙,下着裤,脚穿浅口鞋。右侧童子袄下着裙,裙下又着裤的装扮与第161窟坛上的塑像着装如出一辙(图7)。Ch.lvii.004号绢画右下部底层供养人像,后面两身为未成年男童供养像,题名“孙丑见、孙长兴供养”,童子两手于胸前相笼于袖内,头顶结童子结,上身着圆领红色半长衣,下接草绿色裙,腰系白色布带并于腹前打结,下着白色長裤,脚蹬浅圆口鞋(图8)。此类服装,除了上衣为圆领外,其余与第161窟的塑像着装相同。另如MG.17778绢画左下侧男供养人程恩信身后的一身童子像,着装也与之大致相同。总之,从服饰来看,这两身塑像应为汉族童子塑像。当时张大千先生与谢稚柳先生将两身塑像定为“天童”,可能是注意到了其童装因素。

三 莫高窟第161窟中心壇上主尊

为两臂或多臂观音像

第161窟坛上的两身残塑像是解开坛上主尊的关键所在。石璋如先生记载坛上“塑像:三尊式。主像为坐佛,胁侍二像有身无头”[4]608-609。而与石先生同一时期做调查的张大千、谢稚柳二位先生仅记“天童二区(躯),残毁,晚唐塑”[1]618[2]407。同一时期,坛上塑像的记录一为三身,一为二身。查罗寄梅先生于1943—1944年拍摄的照片,坛上塑像也仅存二身(图9)[15],可知石璋如先生的记录有误。考虑到窟内藻井中的千手千眼观音,以及四披、西壁中心及东壁门上均为密教观音,因此我们推测坛上主尊塑像应为观音像。

前文从第161窟两身残塑像的服饰分析,我们认为是两身童子像。而在佛教神祇中,左、右两侧有两童子的是两臂或多臂观音菩萨,两身童子应为善恶童子。有善恶两童子的观音像,敦煌壁画与敦煌绢画中为数不少,有两臂、六臂、也有八臂的。

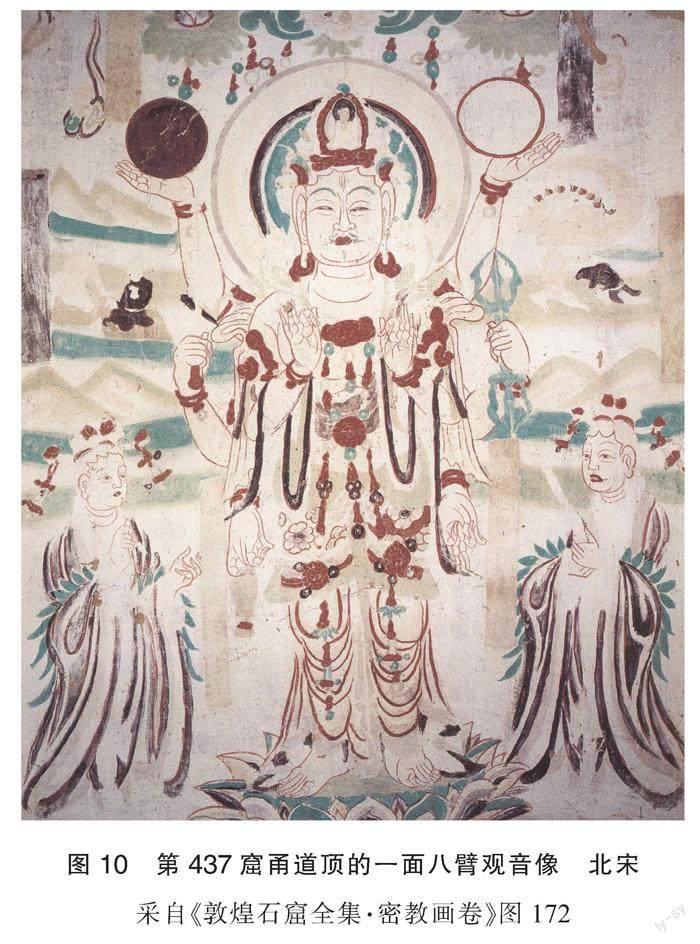

敦煌壁画中有三身多臂观音,分别是莫高窟第437窟甬道顶的八臂观音、第355窟西壁的六臂观音、第454窟前室甬道顶龛内西壁的多臂观音[16],这三铺观音两侧的善恶童子均外罩宽袖袍服,下系罗裙(图10)。

敦煌藏经洞出土观音为主尊、善恶童子绘于两侧的佛画有Ch.xxxvi.001、Ch.lvii、EO.3581、EO.1175、EO.1398、EO.1147、MG.17674、Ch.00124(Stein 330)、Ch i.0017(Stein 415)等。这些绢、纸画中的观音有立姿也有坐姿,有两臂也有多臂。善恶童子大多数手执善恶宝卷,有题记,少数无宝卷、题记(这部分有的是善恶童子,有的为观音的眷属,如EO.1398、Ch.xxxvi.001、EO.1175)。发髻均梳童子发型,以双丫髻居多,有的两侧饰步摇。《新唐书·车服志》:“未冠者……双童髻,去革带……未冠者童子髻。”[17]服饰有两类,宽袖罗裙式服饰及世俗童子服装,其中以前者居多,如MG.17674、EO.3581、EO.1398(P.179)(图11—13)、Ch.lvii.001、Ch.lvii.004、CH.00124(Stein 330)、Ch i.0017(Stein 415),着世俗童子装的有Ch.xxxvi.001(图14),EO.1175则为两身幼童(表1)。着世俗童子装的敦煌绢画Ch.xxxvi.001号前文已述,以下就MG.17674号宽袖罗裙式童子服装略作说明。

MG.17674号,这幅纸本画中绘九面六臂观音像,观音上两手手持日月;中间两手,一手持杨柳枝,另一手持花;下两手一手提净瓶,另一手持花。菩萨左、右两侧为善恶童子,左侧童子双手捧一捆卷帙,右侧童子双手持一卷卷宗。两身童子扎双髻,着绿底、红花宽袖袍服,下着罗裙,脚蹬云头履(见图11)。另外,EO.3581、EO.1398(P.179)、Ch.lvii.001、Ch.lvii.004中的童子也均着此类宽袖长袍罗裙式服饰(图15—16)。

善恶童子最常见的是与地藏菩萨的组合,这时童子也通常与十王绘于一起,如绢画MG.17794、MG.17662、MG.17664、MG.17793、EO.3644、Ch.lxi.009等。其中MG.17662、MG.17794、MG.17793、Ch.lxi.009中的童子捧善恶宝卷,梳双丫髻,着宽袖罗裙式服饰。MG.17664中的童子则手捧宝卷,双丫髻,着两侧开衩圆领衫,腰系带,下着白色长裤,脚穿浅口鞋,俨然童子装扮(图17)。地藏菩萨图中的善恶童子也有两种装扮,一种为宽袖长袍罗裙式,另一种为童子式,与观音菩萨两侧的善恶童子着装一致。

以上分析表明,不管是观音菩萨还是地藏菩萨,善恶童子的着装有两种形式:一种为着宽袖袍服、罗裙的青少年型童子,且以此类服饰居多;另一种为着世俗童装的儿童,上衣为交领或圆领服,着内衫(长于或短于外服),或着裙,腰系带,并于腹部打结,下着裤,脚蹬浅口鞋。

第161窟的壁画主题内容与地藏菩萨不符,而与观音菩萨契合,因而中心佛坛上的主尊为观音菩萨,两侧是两身着世俗童子装的善恶童子。

通过与敦煌壁画、绢画的图像对比、分析,笔者认为第161窟坛上两身塑像的着装明显不属于菩萨类着装,也不属于吐蕃世俗装,而为汉族童子世俗着装,第161窟坛上的三身塑像应是两臂或多臂观音及善恶童子像。王惠民先生认为第161窟坛上主尊为千手千眼观音像,是独煞神堂[8]128-134,但千手千眼观音两侧无童子像,故可排除。传世的两臂或多臂观音中有童子像,所以坛上主尊非千手千眼观音像,而是两臂或多臂的观音像。

第161窟壁画主要内容为万菩萨,观音与万菩萨的组合,也曾出现于莫高窟第196、61窟。第196窟东壁门上为三观音,门两侧则为文殊、普贤及万菩萨;莫高窟第61窟五台山图中上方,万菩萨赴会前方有观音。因而万菩萨与观音的组合并非孤例。

莫高窟的第161窟位于崖面的最高层,如临云端,就其位置而言与万菩萨所处位置相符。甘肃境内,麦积山石窟中据记载也有万菩萨堂,也位于高处。李昉《太平广记》“麦积山”条谓:

自平地积薪,至于岩巅,从上镌凿其龛室佛像。功毕,旋旋折薪而下,然后梯空架险而上。其上有散花楼、七佛阁、金蹄银角犊儿。由西阁悬梯而上,其间千房万屋,缘空蹑虚,登之者不敢回顾。将及绝顶,有万菩萨堂,凿石而成,广若今之大殿,其雕梁画栱,绣栋云楣,并就石而成;万躯菩萨,列于一堂。自此室之上,更有一龛,谓之天堂。空中倚一独梯,攀缘而上。[18]

麦积山是否存在万菩萨堂,我们暂且不论,但有一点可以肯定,万菩萨堂处于高处,是彼时之人对万菩萨堂的认识。莫高窟第161窟位居崖面第四层,也是最上层,与万菩萨应处位置相契合,同时壁画内容也以万菩萨为主[11]309-329,因此,第161窟作为万菩萨堂从内容到形式应是成立的。概言之,莫高窟第161窟中心坛上的塑像为两臂或多臂观音与善恶童子像,由观音统领整个洞窟,具有万菩萨堂的性质。

志磐《佛祖統纪》记载端拱二年时,宋太宗时建开宝寺宝塔,内安置千佛与万菩萨,塔下作奉安阿育王舍利塔的天宫:

(端拱)二年,开宝寺建宝塔成。八隅十一层,三十六丈,上安千佛万菩萨,塔下作天宫,奉安阿育王佛舍利塔。[19]

莫高窟第158窟顶上绘有千佛与万菩萨,其下主尊为佛涅槃像,开宝寺塔则上为千佛与万菩萨,下为佛舍利,二者性质相似。第158窟建于中唐时期,早于第161窟的营建,且位于第161窟斜下方,与之相邻,前者会影响到后者的营建。

长安的两街诸寺中,有一宣阳坊,位于左街。当时敦煌名僧悟真受张议潮派遣“入京奏事,履践丹墀”[20],悟真受到唐宣宗的很高礼遇,并准巡游两街诸寺,与诸寺大德互赠诗酬答。宣阳坊有个静域寺,寺里有万菩萨堂。据段成式《寺塔记》记载:

宣阳坊静域寺,本太穆皇后宅……万菩萨堂内有宝塔,以小金铜塔数百饰之。大历中,将作刘监有子,合手出胎,七岁念《法华经》。及卒,焚之,得舍利数十粒,分藏于金铜塔中。[21]

巧合的是,张议潮归阙长安后的宅第即建在宣阳坊。根据《张淮深碑》记载:“宣阳赐宅,廪食九年 司徒宅在左街宣阳坊,天子所赐粮料,可支持九年之实。”{1}

悟真进京,巡访两街诸寺,与诸寺僧人往来应酬以诗互答,敦煌第161窟的兴建,也可能受到当时宣阳坊静域寺的影响。

四 莫高窟第161窟的时代、功德主及其性质

摆脱塑像着吐蕃服装这一束缚,接下来,应该考虑的就是关于第161窟的窟主及其与第156窟的关系等问题。第161窟是以万菩萨为主要内容,并以观音为主尊统领万菩萨,观音两侧侍立善恶童子。

童子也称作拘摩罗、鸠摩罗伽等,主要是从年龄和身份来界定,其年龄各经说法不一。龙树《大智度伦》将其定为4-20岁之间,经文曰:“复次,又如童子过四岁以上,未满二十,名为鸠摩罗伽。”[22]道诚《释氏要览》卷上“童子”条将童子的年龄定在7-15岁,文曰:“自七岁止十五皆称童子,谓太和未散故。”[23]慧琳《一切经音义》卷44认为是沙弥的别名,其中8岁以上的童子称究磨罗:“童真(是沙弥别名,式叉,此言学,亦云随顺无违。梵言究磨啰、浮多,究磨罗者是彼土八岁以上未冠者童子总名也。浮多此云真,亦言实也)。”[24]法云《翻译名义集》(二)以未冠为童子:“拘摩罗,《西域记》云:‘唐言童子。《释名》云:‘十五曰童。故礼有阳童,牛羊之无角曰童,山无草木曰童,言人未冠者似之云耳。”[25]

年龄区分之外,童子还指修行者所处的修行阶段。这一阶段为住鸠摩罗伽地或为初始地,有断淫欲、行菩萨道、入法正位、世世童男、出家行道、如婴儿离诸恶事等几种情况。《大智度伦》云:

“欲得鸠摩罗伽地”者,或有菩萨从初发心断淫欲,乃至阿耨多罗三藐三菩提,常行菩萨道,是名鸠摩罗伽地。复次,或有菩萨作愿:“世世童男,出家行道,不受世间爱欲,是名鸠摩罗伽地。”复次,又如王子名鸠摩罗伽,佛为法王,菩萨入法正位,乃至十地故,悉名王子,皆任为佛,如文殊师利,十力、四无所畏等悉具佛事故,住鸠摩罗伽地,广度众生……若菩萨初生菩萨家者,如婴儿,得无生法忍,乃至十住地,离诸恶事,名为鸠摩罗伽地。[22]275

另,广义上讲,凡诵读佛典、发愿修行的白衣,亦可为童子,如义净《南海寄归内法传》卷3载:“凡诸白衣诣苾刍所,若专诵佛典,情希落发,毕愿缁衣,号为童子。”[26]

善恶童子主要职责是记录善恶之事,属于特殊的一类童子,强调年龄与身份、职责,无明显修行阶段上的意义。《佛说地藏菩萨发心因缘十王经》云:

阎魔王国(自人间地去五百臾善那)名无佛世界,亦名预(方人小)国,亦名阎魔罗国……尔时世尊告大众言:“谓诸众生有同生神魔奴阇耶(同生略语),左神记恶形,如罗剎常随不离,悉记小恶;右神记善形,如吉祥常随不离,皆录微善;总名‘双童。亡人先身若福、若罪诸业,皆书尽持奏与阎魔法王,其王以簿推问亡人,筭计所作随恶、随善而断分之。”[27]

据此文献善恶童子又名魔奴阇耶,是同生神,微善、小恶无不记录在册。

除此,善恶童子还主要出现于以下文献之中:唐代宗密述《圆觉道场禅观法事礼忏文》,唐代慧觉依经录《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,唐代般剌蜜帝译《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》(一名《中印度那兰陀大道场经》)等。《圆觉道场禅观法事礼忏文》卷5有:

今现有十方诸佛,诸大菩萨,诸天神仙,何曾不以清净天眼,见于我等所作罪恶,又复幽显灵祇。善恶童子,注记罪福,纤毫无差。夫论作恶之人,命终之后,牛头、狱卒录其精神……是故弟子等,稽首十方尽虚空界一切诸佛(尊法圣僧),唯愿十方三宝,本尊卢舍那佛,忏悔主普贤菩萨,由证明我忏悔,忏悔烦恼鄣竟,今当次忏业彰鄣。[28]

另如《阿咤薄俱元帅大将上佛陀罗尼经修行法仪轨》卷中“天曹天府、太山府君、五道大神、阎罗大王、善恶童子……今皆明听”[29]。《佛说大轮金刚总持陀罗尼经》:“日天、月天、星宿天、善恶童子、护戒善神,证知弟子发露忏悔,所有罪障悉令消灭。”[30]《瑜伽集要焰口施食仪》:“善恶童子一切功曹狱吏,乘马执枪一切罗叉。”[31]等等。

敦煌藏经洞出土的数件文献《结坛散食回向发愿文》《启请文》《散食文》,如国家图书馆8953号、S.1924《回向发愿文》、S.3875《启请文》、S.5957《启请文》、S.5456《启请文》、S.2144《结坛散食回向发愿文》、S.3427《结坛散食回向发愿文》、S.5589《散食文》、北图7677《结坛散食回向发愿文》等之中皆有发愿启请善恶童子的内容,是作为被启请的神祇之一。

如S.2144《结坛散食回向发愿文》:

奉请清净法身毗卢遮那佛……来就敦煌群(郡)东南角结坛道场,五日天(五)夜……奉请三界九地……善恶童子……诸如是等杂类鬼神皆有不思议大威神力;并愿空飞雨骤,电击雷奔并诸眷属来降道场,证明弟子所修功德,并愿发欢喜心,誓当忏悔。敬礼常住三宝。[32]

综上,从经文来看,善恶童子主要出现于《中印度那兰陀大道场经》《佛说大轮金刚总持陀罗尼经》《阿咤薄俱元帅大将上佛陀罗尼经修行法仪轨》《楞严经》注疏及佛教法事礼忏文、施食仪、念佛文、结坛散食回向文之中,这其中大部分适用于礼忏、念佛、结坛散食及密教道场等法事活动中,可知,善恶童子是佛教一些仪式、法事活动中启请的对象。

具体到地藏或观音身旁出现善恶童子的文献,则记载较少。

丁福保《佛学大辞典》记:

《延命地藏经》谓:“时佛住佉罗陀山,告帝释曰:‘有一菩萨名延命地藏,见此菩萨体,闻此菩萨名,众病悉除,寿命长。尔时帝释白佛曰:‘世尊!何故名延命地藏?佛告天帝释:‘心无生灭,故名延命。时二童子侍立左右,一名掌善,在左,调御法性;一名掌恶,在右,降伏无明。”[33]

现存图像中,善恶童子主要出现于地藏十王的图像之中,在地狱审判时,善恶童子对亡者生前所做善恶之事的记录是判决其去向的重要依据,所以二童子常与地藏菩萨、地藏十王绘在一起。善恶童子也出现于观音菩萨的图像之中,这种情况据研究认为是受到了地藏十王的影响[34]。大凡藏经洞出土的绘画作品,如有供养人及发愿文者,多是为国家、亡者荐福,为病者、生者祈福。以下为辑录的观音或地藏与善恶童子组合的绢画题记:

中国国家博物馆藏《十一面观音变相》发愿文:“其斯绘者,厥有节度押衙吴勿昌奉为故父早辞人□,未赴泉台,不知诞质于何方?贵要荐酬于福力,今届盆半之日,遂□良之谥依织之间,乃造观世音菩萨并侍从一铺。伏愿无上菩萨引灵□北幽暗之中,妙觉佛……拯拔于真途之内,然后合州信众,□忧乐于晨昏,诸派平安□福,因于晓夕……岁次□子七月十五日题记。”题记表明,此像乃吴勿昌于七月十五日时,为其亡父出于幽暗、归于真途而造。

Ch.lvii.001绢画《法华经普门品变相图》中的榜题为:“故母六娘子一心供养。”“故父……”“男张仏奴一心供养”。此像虽无发愿文,但从榜题可知是张佛奴为其亡父母而造。

MG.17662主要内容绘披帽地藏菩萨及十王厅,下方左侧绘“南无引路菩萨”一身,正中发愿文节录:

1. □宋故清河郡娘子张氏绘佛邈真赞 并序

……

14. ……龙花会下早……前速授菩提……恭城囗

……

22. 于时太平兴国八年岁次癸未十一月癸丑朔十四日丙寅题纪(记)

由此发愿文题记可知,绢画是为已故张氏而作的邈真赞,目的是祈愿亡者龙华会下速授菩提。

MG.17793号绘披帽地藏、善恶童子、十王及六道,画面右上方题记:“奉为亡过女弟子郭氏永充供养。”

从敦煌有善恶童子的菩萨(包括地藏、观音菩萨)佛画题记可知,这些佛画主要目的为亡者荐福。除此之外,也有一幅为国家、为生者祈福的绢画,Ch.lvii.004号绢画《观世音菩萨像》:

施主清信佛弟子,知敦煌都园官兼大行园家录事米员德发心敬画大慈大悲救苦观世音菩萨一躯,国安仁泰,社稷恒昌,人民安乐,莫逢灾祸,子孙昌晟,万年千岁,富贵□昌。香烟净灯,永充供养。于时太平兴国八年七月十七题记。

这幅绢画绘制的主尊是大慈大悲救苦观世音菩萨,乃现世救度。

另外,敦煌文献P.2055号是翟奉达为其妻马氏做“七七”“百日”“周年”“三周年”的荐福功德,尾题中有发愿文:“右件写经功德,为过往马氏追福。奉请龙天八部、救苦观世音菩萨、地藏菩萨、四大天王、八大金刚以作证盟。一一领受福田,往生乐处,遇善知识,一心供养。”其中的地藏菩萨与龙天八部、救苦观世音菩萨、四大天王、八大金刚一起是为马氏领受福田往生乐处的见证者而出现。由此可知,地藏菩萨、救苦观世音菩萨可作為亡者领受福田、往生乐处的见证者。

地藏菩萨的职能主要是救度亡灵不堕恶道。《地藏菩萨本愿经》卷上:

佛告文殊师利:“……地藏菩萨证十地果位已来,千倍多于上喻。何况地藏菩萨在声闻、辟支佛地。文殊师利!此菩萨威神誓愿,不可思议。若未来世,有善男子、善女人,闻是菩萨名字,或赞叹,或瞻礼,或称名,或供养,乃至彩画、刻镂、塑漆形像,是人当得百返生于三十三天,永不堕恶道。”[35]

因见佛相好,地藏菩萨乃发愿言,为罪苦六道众生广设方便,尽令解脱方成佛道:

文殊师利!是地藏菩萨摩诃萨,于过去久远不可说不可说劫前,身为大长者子。时世有佛,号曰师子奋迅具足万行如来。时长者子,见佛相好,千福庄严,因问彼佛:“作何行愿,而得此相?”时师子奋迅具足万行如来告长者子:“欲证此身,当须久远度脱一切受苦众生。”

文殊师利!时长者子,因发愿言:“我今尽未来际不可计劫,为是罪苦六道众生,广设方便,尽令解脱,而我自身,方成佛道。”以是于彼佛前,立斯大愿,于今百千万亿那由他不可说劫,尚为菩萨。[35]778

地藏菩萨主管地狱,救度亡灵,观音则在西方净土,主要救度现世生灵,二者都有救苦救难的职能,如果说供养地藏的主要目的是为亡者荐福而脱离六道之苦,那么供养观音则就更有另一层含义,即希望亡者除了可以脱离苦海,还可身生净土,这显然是受到净土思想的影响。Stein painting14.Ch.liv.006号敦煌绢画天复十年《观世音菩萨像》是为亡父母及亡弟神生净土而舍施荐福所绘,题记:“南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨永充供养,奉为国界清平、法轮常转,二为亡考妣神生净土,敬造大圣一心供养。”“众生处代如电光,须臾业尽即无常,慈悲观音济群品,爱何若痛作槁樑,舍施净财成真像,光明曜晃彩绘庄。唯愿亡者生净土,三涂免苦上天堂。时天复十载寅午岁七月十五日毕功记”“亡弟诚殿中监张有成一心供养”。敦煌绢画EO.3644号上方绘六臂观音与地藏菩萨并排而坐,下方绘地藏十王并善恶童子、道明和尚等的图像组合,笔者认为其意义也在于此。

善恶童子主要职能是记录亡者生前所做善恶之事,以为地狱审判之参照。因此第161窟坛上的观音与善恶童子组合具有为亡者荐福,祈其离难于地狱、往生净土之意。此窟建于张议潮功德窟之上,且又具有为亡者祈福性质的洞窟,其功德主必为张议潮无疑。

莫高窟第156窟东壁门上即绘有张议潮已故父母的画像,其中张议潮已故母亲画像旁边有一则保存清楚的题记:“亡母赠宋国太夫人陈氏一心供养。”[36]第161窟恰位于第156窟上方,位置关系上二者互为呼应。由此推知,莫高窟第161窟具有为张议潮已故父母荐福的性质。

不仅如此,万菩萨堂还具有护国性质。圆照集《请抽化度寺万菩萨堂三长斋月念诵僧制一首》中列“化度寺文殊师利护国万菩萨堂三长斋月念诵僧二七人”并附言:

右特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奏:伏以化度寺护国万菩萨堂,并依台山文殊所见,乘云驾象凌乱楹梁,光明满堂不异金阁。奉去年十二月二十三日 恩命,赐香兼宣 口敕,命不空简择念诵大德,及命寺主智藏专捡校道场。其前件大德等,或业茂真言,学通戒律,或敷宣妙旨,转读真乘。望抽住于此中,每年三长斋月,精建道场,为国念诵。必有事故,随阙续填。其堂内外施及功德一物已上,兹请三网专句,当冀不遗漏。

中书门下 牒大广智不空三藏

牒奉 敕宜依牒至准 敕故牒

大历二年二月十六日 牒。[37]

大历二年(767),不空在化度寺万菩萨堂组织法会,为国念诵祈福,明言其为“护国万菩萨堂”。

宿白先生根据窟内图像推测第161窟极似一处密教观音道场[5]52,其说甚是。第161窟兼具为国祈福、为父母祈福的双重含义在内,极有可能曾作为一个祈福道场。

综上所述,笔者认为莫高窟第161窟的兴建应有两层含义:其一护国护民,护持新建的归义军政权;其二张议潮为已故父母荐福。第161窟曾是为国家、父母祈福的一个观音坛场。

五 结 语

莫高窟第161窟残存的两身塑像,以前学界一般认为塑像着装为吐蕃服装,但经过仔细调查比对后,笔者认为非吐蕃装。塑像着右衽、齐膝、团花袄,袄下罗裙,裙下着团花裤,腰系带,脚蹬浅口系带鞋,这与吐蕃服饰的左衽明显不同,不属于吐蕃服装,因而塑像不具备吐蕃人的着装特色。在与敦煌壁画、绢画中的童子形象进行比较之后,发现这种装扮与世俗童子的装扮相同或者相似,塑像实质上应为童子,而以童子作为侍从的神祇有观音和地藏菩萨,结合洞窟壁画内容,推断第161窟中心佛坛上的塑像应是两臂或多臂观音及善恶二童子。既然此窟两身塑像着装非吐蕃装,那么洞窟的修建年代则需要重新考虑。中心佛坛上观音与善恶童子的组合,含义在于为亡者祈福,愿其往生净土。第161窟正下方为敦煌首位归义军节度使张议潮功德窟,正上方为一座佛塔(塔内主尊塑像为倚坐弥勒),塔、窟门在一条垂直线上,这一组塔、窟应为统一规划,含有一定佛教义理的塔、窟组合。

鉴于以上分析,笔者认为第161窟也是张议潮修建的功德窟,目的主要是为其父母祈福,祈愿摆脱地狱六道,上升兜率值遇弥勒;同时,此窟作为万菩萨堂具有护国性质,建于张议潮功德窟之上,也具有护国护民、护持新建的归义军政权的含义。第161窟修建于晚唐张氏归义军时期,应与其上方佛塔一起,是张议潮修建的一组塔、窟组合的建筑。

{1} 本文图1—5由敦煌研究院提供,宋利良摄。

{2} 另见《何正璜文集》,陕西人民出版社,2006年,第197页。

{3} 另见宿白《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996年,第290页。

{1} 图7、14采自《西域美術》大英博物馆Ⅱ图版2;图8、16采自同书图版27;图15采自同书图版21。后不赘列。

{1} 图11—13,分别采自《西域美術》吉美美术馆Ⅰ,图版85、52、84;图17采自同书图版60。后不赘列。

{1} 马德《敦煌莫高窟史研究》(甘肃教育出版社,1996年)第299页有录文。

参考文献:

[1]张大千. 漠高窟记[M]. 台北:故宫博物院,1985:618.

[2]谢稚柳. 敦煌艺术叙录[M]. 上海:上海古籍出版社,1996:407.

[3]何正璜. 敦煌莫高窟现存佛洞概况之调查[J]. 说文月刊,1943,3(10):72.

[4]石璋如. 莫高窟形(一)[M]. “中研院”历史语言研究所.田野工作报告之三. 台北:“中研院”历史语言研究所,1996:609.

[5]宿白. 敦煌莫高窟密教遗迹札记(上)[J]. 文物,1989(9):52.

[6]敦煌文物研究所. 敦煌莫高窟內容总录[M]. 北京:文物出版社,1982:55.

[7]敦煌研究院. 敦煌石窟内容总录[M]. 北京:文物出版社,1996:63-64.

[8]王惠民. 独煞神与独煞神堂考[J]. 敦煌研究,1995(1):128-134.

[9]郭佑孟. 晚唐观音法门的开展:以敦煌莫高窟第161窟为中心的探讨[J]. 圆光佛学学报,2003(10):103-143.

[10]沙武田. 敦煌吐蕃译经三藏法师法成功德窟考[C]//敦煌研究院. 敦煌吐蕃文化学术研讨会论文集. 兰州:甘肃民族出版,2009:161.

[11]郭俊叶. 敦煌石窟中万菩萨图[J]. 艺术史研究,2015(第17辑):309-329.

[12]德吉卓玛. 吐蕃时期的敦煌观音修行院之考[J]. 西藏研究,2017(4):64-72.

[13]彭金章. 密教画卷[M]//敦煌研究院. 敦煌石窟全集. 香港:商务印书馆(香港)有限公司,2003:99.

[14]何晏,邢昺. 论语注疏:卷14:宪问[M]//阮元,校刻. 十三经注疏. 北京:中华书局,1980:2512.

[15]Dora C. Y. Ching. Visualizing Dunhuang:The Lo Archive Photographs of the Mogao and Yulin Caves[M].Princeton:Princeton University Press,2021:6.

[16]郭俊叶. 敦煌莫高窟第454窟研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2016:98.

[17]欧阳修,宋祁. 新唐书:卷24:车服志[M]. 北京:中华书局,1975:522.

[18]李昉,等. 太平广记:卷8:第397:麦积山[M]. 北京:中华书局,1961:3181.

[19]志磐. 佛祖统纪[M]//高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第49册. 东京:大正一切经刊行会,1927:400.

[20]郑炳林. 敦煌碑铭赞辑释:都僧统唐悟真邈真赞并序[M]. 兰州:甘肃教育出版社,1992:116.

[21]段成式. 寺塔记[M]. 秦岭云,点校. 北京:人民美术出版社,1964:23-24.

[22]龙树. 大智度伦[M]//鸠摩罗什,译. 高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第25册. 东京:大藏出版株式会社,1926:275.

[23]道诚. 释氏要览[M]//高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第54册. 东京:大藏出版株式会社,1928:266.

[24]慧琳. 一切经音义[M]//高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第54册. 东京:大藏出版株式会社,1928:600.

[25]法云. 翻译名义集[M]//高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第54册. 东京:大藏出版株式会社,1928:1083.

[26]义净. 南海寄归内法传[M]//高楠顺次郎,渡边海旭.大正藏:第54册. 东京:大藏出版株式会社,1928:220.

[27]藏川述. 佛说地藏菩萨发心因缘十王经[M]//河村照孝. 新纂卍续藏:第1册. 东京:株式会社国书刊行会,1980:405.

[28]宗密述. 圆觉道场禅观法事礼忏文:卷5[M]//河村照孝. 新纂卍续藏:第74册. 东京:株式会社国书刊行会,1987:404.

[29]佚名. 阿咤薄俱元帅大将上佛陀罗尼经修行法仪轨[M]//善无畏,译. 高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第21册. 东京:大藏出版株式会社,1928:195.

[30]佚名. 佛说大轮金刚总持陀罗尼经[M]//高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第21册. 东京:大藏出版株式会社,1928:162.

[31]佚名. 瑜伽集要焰口施食仪[M]//高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第21册. 东京:大藏出版株式会社,1928:483.

[32]黄征,吴伟. 敦煌愿文集[M]. 长沙:岳麓书社,1995:562-564.

[33]丁福保.佛学大辞典[M].北京:文物出版社,1984:537.

[34]李翎. 国家博物馆藏《十一面观音变相的阐释[J]. 中国国家博物馆馆刊,2012(2):86-100.

[35]佚名. 地藏菩萨本愿经[M]//实叉難陀,译. 高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第13册. 东京:大正一切经刊行会,1924:778.

[36]敦煌研究院. 敦煌莫高窟供养人题记M]. 北京:文物出版社,1986:73.

[37]圆照. 代宗朝赠司空大辨正广智三藏和上表制集:卷2:请抽化度寺万菩萨堂三长斋月念诵僧制一首[M]//高楠顺次郎,渡边海旭. 大正藏:第52册. 东京:大正一切经刊行会,1927:834-835.

收稿日期:2022-03-19

基金项目:国家社科基金一般项目《敦煌佛教供养具研究》(20BZJ016)

作者简介:郭俊叶(1971- ),女,甘肃省会宁县人,历史学博士,敦煌研究院文献研究所研究馆员,主要从事石窟考古、艺术及敦煌文献研究。